针对渗漏型目标的新型接触式激电法及应用

李静和 何展翔 杨 俊 冉孟坤*

(①桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541004;②南方科技大学深圳市深远海油气勘探技术重点实验室,广东深圳 518055;③南方科技大学前沿与交叉科学研究院,广东深圳 518055;④广西交科集团有限公司,广西南宁 530006)

0 引言

重金属废水、油气渗漏等环境污染严重影响经济和社会的可持续发展[1-2]。重金属废水及油气渗漏监测技术发展、评价系统是污染治理的基本前提和基础,而在考虑监测成本、效率、精度条件下,如何发展新型重金属废水、油气渗漏监测技术,是当前一项极具挑战性的任务[3-4]。

传统污染废水及油气渗漏监测多采用化学药剂示踪法、取样分析法和钻探监测等,可实现“所见即所得”的监测效果,理论和应用研究较为成熟[5-7]。然而,示踪法仅能定性指示泄漏方位,使用不当则易带入二次污染源;取样分析法无法得知泄漏通道;钻孔取样以“一孔之见”推断泄漏分布、孔位贯入,破坏污染分布和富集结构,不适用于长周期监测。基于渗漏体与其周围介质在物理性质上的差异,地球物理监测技术可通过分析、研究地下一定深度范围内物理场特征,推断地下泄漏体的空间及物性分布[8-10]。如马彪彪等[11]论证了磁法应用于填埋场渗漏检测的可行性,明确了其适用范围。赖刘保等[12]采用瞬变电磁法对封场后的垃圾填埋场渗漏污染液体进行探测,推断了垃圾填埋深度和范围,圈定了污染边界。张辉等[13]分析了用地质雷达探测地下水石油污染的可行性,并讨论了探测效果的影响因素。王金梅等[14]将地质雷达应用于典型城市污染场地的调查、评估,为污染场地后期的修复等提供了参考。但渗漏体磁异常及电磁感应效应强度微弱,易受环境干扰[10]。探地雷达时间剖面仅用于定性解释,无法给出明确的属性推断[15]。

基于渗漏体与其围岩介质之间存在电阻率差异,电阻率法广泛应用于工业场地重金属、油气等渗漏污染监(检)测[16-17]。孙亚坤等[16]总结了污染土电阻率特性及电阻率法检测的应用研究进展,指出电阻率法对污染物特性进行监测评价的发展趋势。蔡国军[18]将电阻率孔压静力触探方法应用于环境污染水及场地土壤分析、评价。文百红等[19]分析了油气渗漏监测激发极化响应。郭秀军等[20]开展了不同土壤中含油污水污染区的电性变化研究及污染区探测。李熠等[21]分析了Pb、Zn溶液污染土壤电阻率变化情况,定义了土体的原始电阻率和敏感度反映污染土的电阻率特性,即污染程度越高,原始电阻率值越小,敏感度越低。总体上,电阻率法用于渗漏污染监测方面有着坚实的理论基础和广泛的应用实践,但电阻率幅值变化仅用于定性指示污染存在与否。尽管渗漏污染体电阻率变化规律研究获得了较大进展,但实际场地存在的复杂因素均能引起电阻率变化,特别是在区分地下水或饱和水土壤与渗漏污染源方面,电阻率法通常无能为力。

激发极化效应被认为是由围岩介质与周围液体界面上的双电层引起,一直以来是“激电找水”工作的基本原理,也是基于油气渗漏的油气检测方法的基础,在地下水勘探和油气检测领域有着成熟的应用。在油气检测和油气渗漏监测方面,赵邦六等[22]、曹中林等[23]、He等[24]、何展翔等[25]通过岩心测试和实验表明,不同饱和度油气储层或渗漏地层的电阻率、极化率均随激发极化效应而变化。同时,激发极化效应在工业场地渗漏污染监测领域得到广泛应用[26-29]。李金铭等[27]针对渗漏后污染水的导电性、激电性与渗漏污染浓度变化关系进行了研究,并通过实验表明,不同污染成分样品的电阻率、极化率均随孔隙液浓度的增加而减小,采用传统激发激化法监测地下水污染比较困难。能昌信等[28]获得了在不同含水率、不同浓度铬盐污染物的情况下铬污染土壤样品的电阻率、复电阻率和复介电常数与污染物浓度及含水率变化关系的一些实验观测结果,分析了污染土壤电性参数的主要影响因素。陈辉[29]对不同种类、不同含量的土壤污染物的标本进行测量实验,归纳、总结土壤污染物的频谱激电相位特征,为频谱激电技术应用于土壤污染物调查奠定了坚实的基础。通过在室外铬污染模拟场地进行时频域激电测试,陆晓春等[30]指出,单纯的时域参数(视电阻率和视极化率) 很难区分含水率与铬浓度差引起的低阻异常,而采用频域参数相位角则可区分该异常。由此可见,传统激发极化法在污染废水及污染土壤的监测方面具有较大的优势和应用基础。但基于长导线激发电场系统在目标污染体大小、方位及激电效应强度等多种不确定因素综合影响下,激电异常强度很微弱,并且监测环境中干扰源普遍存在,因此检测精度亟待提高。

激发极化法常用对称四极激发极化装置,这种装置能用于间接激励目标体激电效应,供电正、负极之间的间距要求较大,过长的正负极距具有现场布线难度大、工作效率低、干扰信号复杂、探测精度低等缺点。当前,尚未发现采用接触式直接对渗漏体供电激发的装置研究渗漏污染的报道,因此为了实现全面、原位无损、高效预测渗漏体的目的,迫切需要开发一种新的接触式直接供电激发极化装置。虽然本文示例仅针对重金属渗漏污染体,但渗漏型目标的新型接触式激电法同样适用于油气检测、储油库及输油管道的油气渗漏监测等[31-32]。

1 方法原理

重金属、油气渗漏等污染土壤作为渗漏体,可认为其属于电子—离子多源多相激发极化效应模型的范畴。

由传统激发极化法探测原理可知,AB供电电极的布设在于是否有效形成最佳的激励条件,即一次场的激励既要契合地下未知异常体的空间分布,同时又要达到观测要求的最低强度。然而,针对重金属、油气渗漏污染地层而言,场地的环境条件通常比较受限,传统激发极化法常用的四极装置无法有效实施,激励一次场强度受到限制。与此同时,这种四极装置激励属于间接供电方式,无法明确AB电极布设方位与异常体是否达到最佳契合度,供电电流在围岩介质内的衰减作用大大降低了到达异常体的一次场强度,使激励形成的二次场强度也随之降低,因而探测的精度难以提高。

对于接收端而言,传统激发极化法采用地面间接观测模式,污染场地地电条件复杂,在存在浅部和相邻极化体干扰的情况下,微弱的二次场响应常常淹没在强干扰背景噪声之中,导致无法准确推断和解释。因此,传统激发极化法在重金属、油气渗漏等污染土壤的探测领域虽有应用,但难以解决实际问题,亟待改进以提高探测精度。

1.1 接触式激发极化法

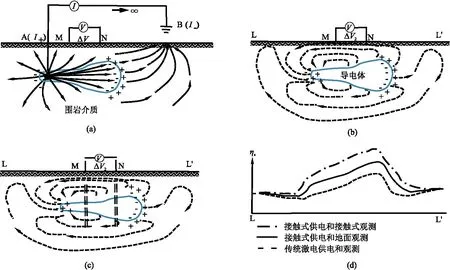

基于上述传统激发极化法探测渗漏污染体存在的问题,本文提出接触式激发极化法。接触式激发极化法将供电电极的一端直接接入渗漏污染体(如图1a所示),以避免围岩介质对一次场的衰减作用,从而形成最佳的激励条件。

这种接触式供电的设计源于渗漏污染源是人为创造体,如矿区废水池和尾矿库、工业废水处理锅炉、油气库渗漏区及油气藏上方渗漏晕等,由于渗漏源是可见的,因而直接将供电电极一端接入渗漏源是可以实现的。由于接触式供电是电极一端在渗漏体内部供电,另一端置于无穷远,因而对场地的环境要求较低,易于实施;内部直接供电,电流主要聚集在具有流动性和连续性的渗漏体范围,可形成最高强度的一次场激励。接触式供电一次场电场与点电流源场相近,对渗漏体分布不存在契合度问题,在理论上渗漏体分布范围与供电电流聚集范围是一致的,可对任意形态的渗漏体进行最佳一次场激励。接触式供电装备可直接利用现有传统激发极化法大功率激电供电系统,因而实施过程是可实现的。

对于接收端而言,由于接触式内部供电,正负电荷在渗漏体与围岩介质边界处形成饱和堆积,如图1a所示,因而对测线方位没有特定要求。图1b所示为接触式供电条件下地面观测极化电位差模式,较强接触式供电提供的一次场极大的激励形成二次场,强度较高的二次场响应有效压制了干扰,提高了观测的可信度。因此,接触式供电配合传统激发极化法观测系统是较为经济、可行的。

对于渗漏体的场地探测而言,渗漏源的分布范围通常是有限的,达到一定渗漏范围即需要特定措施修复或整改;其次,渗漏体赋存深度一般较小,因而可进行接触式观测[33],如图1c所示。接触式观测即采用长测量电极贯入地下较浅的介质内,并不需要贯穿渗漏体赋存深度。由于观测电极接近或接触地下渗漏体时,观测的极化电位差强度不受围岩介质衰减作用影响,因而观测信号强度得以极大地提高。而未受渗漏污染区域不会形成较强的极化电位差,因此在理论上渗漏污染区域的极化率值将显著提高,如图1d所示采用极限极化率(ηs)曲线,可有效提高探测精度。接触式观测设计仅需一次性布设,适用于固定电极进行渗漏污染土壤时移监测领域。

综上所述,接触式供电和接触式观测形成了接触式激发极化法观测系统,可有效提高供电强度和观测信号强度,提高激发极化法用于渗漏目标探测的精度和可靠性。

1.2 渗漏型目标的极化机理和异常模式

重金属和油气渗漏是两种主要的渗漏型目标,其中,油气渗漏的极化机理和异常模式已由何展翔等[25]进行了论述,本文仅讨论重金属渗漏目标的极化机理和异常模式。

图1 接触式激发极化法探测原理及观测曲线示意图 (a)接触式供电; (b)放电,地面观测; (c)放电,接触式观测; (d)观测视极化率(ηs)曲线 A、B为供电电极,M、N为接收电极。ΔV、ΔV2分别为一次场、二次场极化电位差

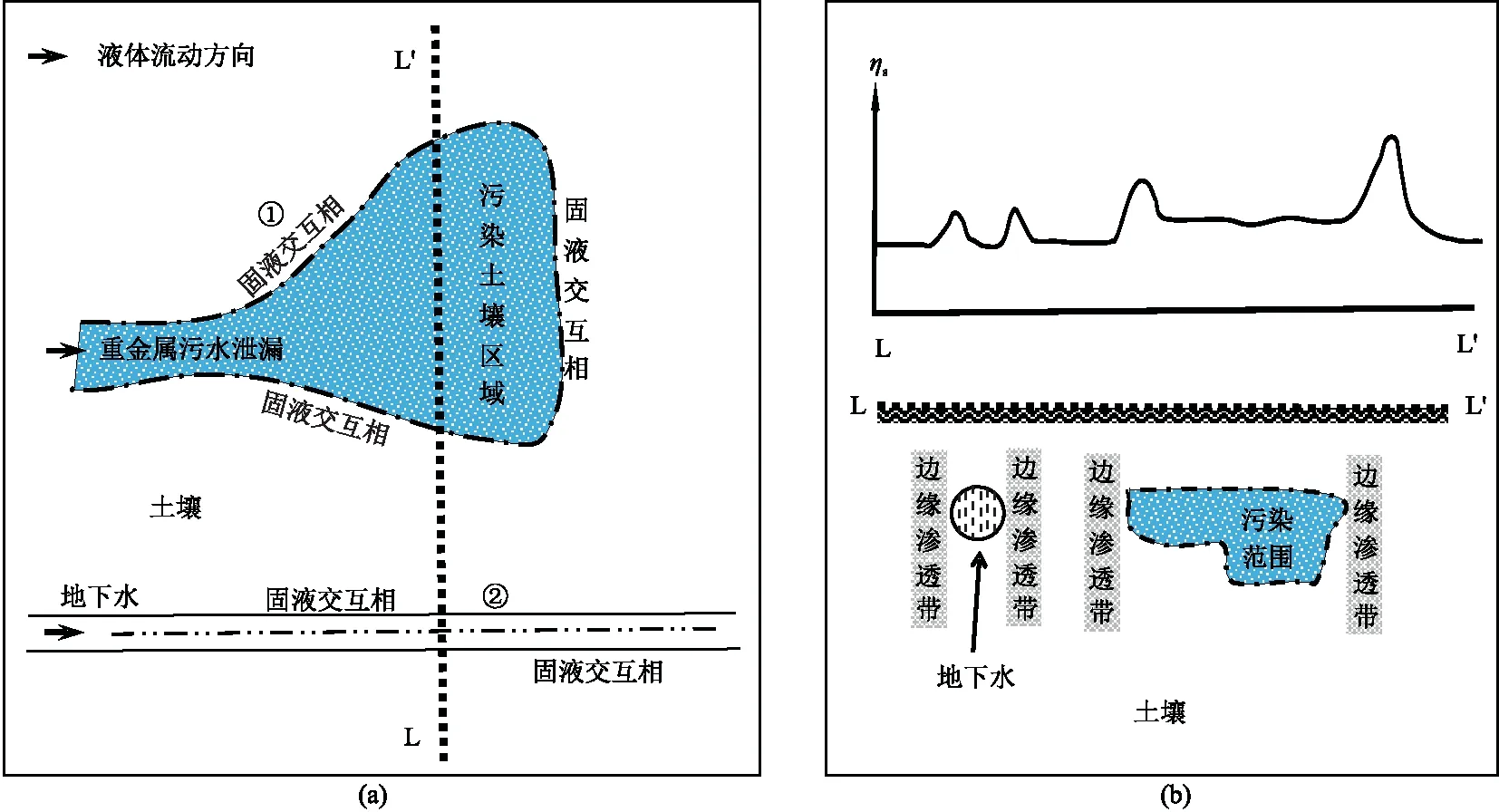

图2 重金属污染土壤极化机理和异常模式示意图 (a)平面; (b)剖面

重金属污染体由污水渗漏进入土壤形成重金属污染土壤区域,如图2所示。污染泄漏所形成的污染体、地下水及其周围土壤介质存在一个固体、液体双相(固液交互相)介质动态平衡系统。图2a中①处为重金属污染体与周围土壤形成的固液交互相;图2a中②处为地下水与周围土壤形成另外一种固液交互相。固液交互相附近会产生很强的物理化学作用,如液体与固体之间分子、离子的分解、溶解以及结晶等,并最终达到动态平衡。双相介质边界形成的物理、化学及电化学特性,在外加电流供电阶段,原有动态平衡被破坏;在外加电流断开后,电化学反应释放电流形式化学能,破坏的系统趋于平衡。因此,具有强良好导电性的双相介质是强极化介质。比如包含重金属元素的污水及污染土壤是强极化介质,而地下水具有一定的活泼特质,相对围岩土壤固相介质而言是稍强极化介质,但相对于重金属污染体而言则是微弱极化介质。

需要注意的是,地下赋存液体的任何地方均可发生上述微观的物理、化学和电化学活动,但能否用于污染目标的勘探,取决于液体包含的微观双相介质层是否足以形成可观的电位异常。以上因素或许是传统激发极化法(间接供电和间接观测方式)在小规模、大深度及观测环境复杂的重金属污染土壤探测领域应用中效果不佳的主要原因。本文提出的接触式供电或观测条件下,这种化学的、电化学的活动或将更为强烈,在小规模、大深度及观测环境复杂的液态储存体周围,无数微观双电层叠加起来就足以形成可观的激发极化电位异常。

如图2b所示,沿着测线方向,可见污染体于地下水边界处形成边缘渗漏带,对应的电位差增大,极化率也相应增大。在污染体之间,介质电位异常平缓,电位差较小导致极化率变化平缓。在理论上,不同极化特性的地下水及不同污染程度的重金属污染体表现为相应比例的极化率异常强度,但由于地面观测信号被上覆盖层衰减,极化率异常对小型边界渗漏带指示作用不明显,如图2b所示的极化率曲线变化趋势。

这种异常模式是接触式激发极化法重金属污染土壤探测的主要研究对象。如果污染体分布较为复杂,上述异常曲线变化趋势和异常模式会复杂化或特征不明显,特别是多个边缘渗漏带靠近时,多个双相介质边界对应的极化异常会叠加在一起。但是,边界高极化异常不会发生大的变化。

2 渗漏型激发极化效应的物理模拟

2.1 物性测定

众所周知,油气渗漏的激发极化效应的物理模拟早已得到广泛认可[25, 31],本文只讨论重金属的物理模拟问题。

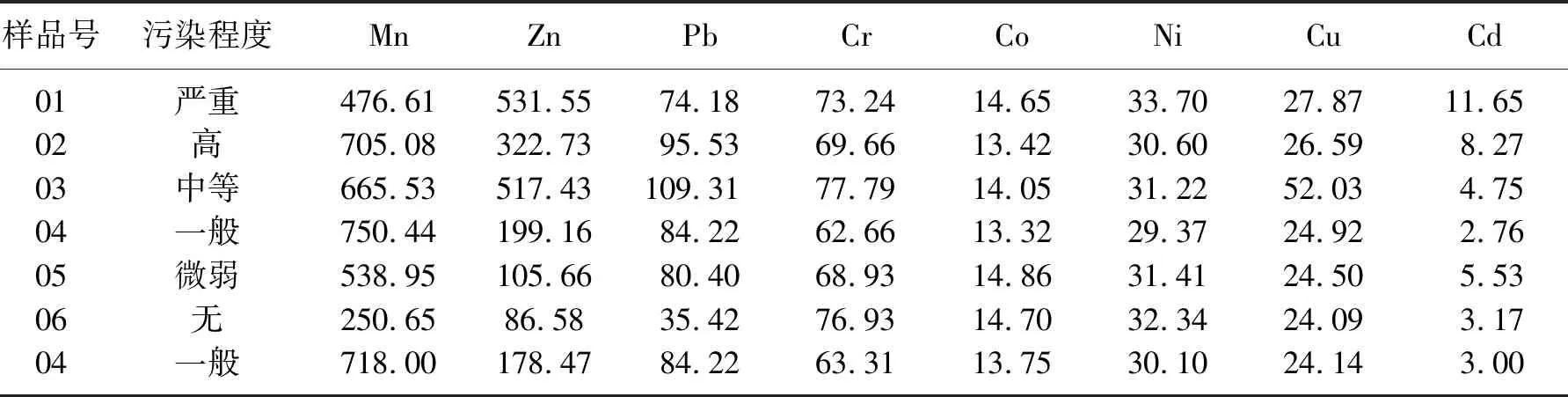

选择云南某污染地进行采样,从样品01号至06号,污染程度依次定义为严重污染、高污染、中等污染、一般污染、微弱污染和无污染变化,06号为未受污染样品。

首先,对样品进行四酸分解—电感耦合等离子体发射光谱法测定分析。污染样品中主要的重金属元素为锰(Mn)、锌(Zn)、铅(Pb)、铬(Cr)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)和镉(Cd)等,含量如表1所示。各重金属元素含量与受污染程度呈非线性变化关系,污染程度的变化由综合重金属元素浓度总量变化决定。

表1 某污染场地不同污染程度土壤重金属元素含量测试结果 μg/g

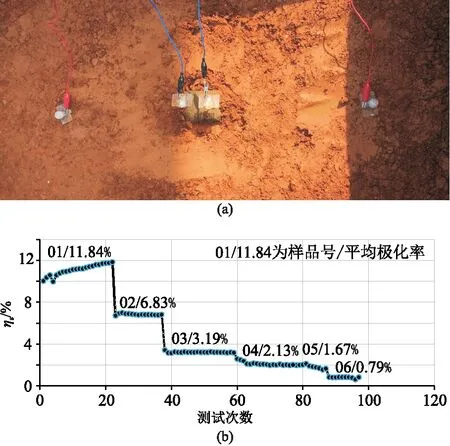

其次,测定各样品的极化率参数。采用四极装置(极化率观测与装置类型无关,正负交替供电脉宽为8s,断电延迟为200ms,供电电流为2A),供电电极位于圆柱体样品两侧(图3a),观测电极直接插入样品两端,采集供电电位差和极化电位差,按极化率差值比值公式[27]逐个样品多次重复观测极化率。

图3b为6个样品极化率测定结果,每个样品观测次数约为10~20不等,连续3次数据误差小于1%即停止观测。由图可见,严重污染样品平均极化率高于10%,高、中等及一般污染样品平均极化率依次降低,微弱污染样品平均极化率高于水,无污染样品平均极化率低于1%。各污染样品受污染程度不同,测试得到的极化率值存在明显的区别,且能够较好地划分等级。在实践中可以通过观测相应污染场地极化率,划分对应等级,从而确定未知的监测场地受污染情况。与此同时,测试结果表明,多种重金属元素污染土壤形成的激发极化效应较为明显,与传统单种重金属元素合成污染土壤实验得到的极化特性不明显不同[28, 30]。因而,高精度接触式激发极化重金属污染土壤探测技术具有较好的物性基础。

图3 极化率测试系统及结果曲线 (a)样品极化率四极装置; (b)极化率测定曲线

2.2 数据观测和解译

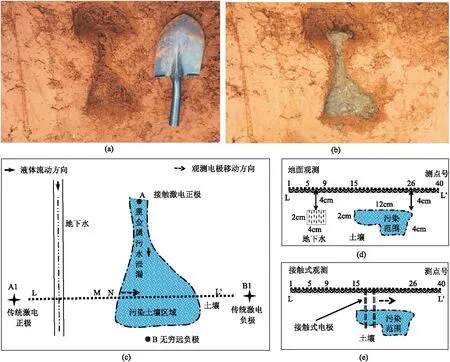

图4a所示为重金属污染初始状态的仿真物理模型,污染液经窄通道往外渗漏扩散、形成扇形污染土壤区域。此外,在污染体右侧设计一个地下水通道用于对比。图4b所示为经过注水饱和(模拟实地污染土壤)污染土壤样品填充状态,其中,渗漏通道为01号样品(平均极化率为11.84%)模拟初始严重污染体,扇形区域填充03号样品(平均极化率为3.19%),模拟污染扩散后浓度降低区域,地下水体为土槽土壤(未受污染)注水稀释填入(平均极化率为2%)。图4c为所采用的接触式、传统激发极化法观测系统示意图。接触式供电点位于渗漏通道端口,无穷远供电点位于10倍勘探深度的距离位置,观测测线位于扇形区域中部,采用地面观测和接触式观测两种方式。传统激发极化法采用测线两端供电、中段1/3范围地面观测方式。其中,沿着测线方向,地下水模型为4cm×2cm分布,污染体长为12cm,深度方向展布分别为2cm和4cm(水平位置各占污染体长度的一半,如图4d、图4e所示)。地下水和污染体顶面深度相同,距离地面4cm。观测点距为1cm(测点数与距离数一致),M、N点间距为2cm(保证足够观测电位差)。接触式观测电极长度为6cm,不考虑地下水模型。

图5为接触式供电激发极化法与传统激发极化法两种方法对重金属污染初始状态仿真模型物理模拟观测极化率曲线对比。其中,图5a为考虑地下水条件下,接触式供电配合地面观测数据与传统地面供电、观测极化率数据对比曲线。由图可见,接触式供电条件下,地面观测极化率曲线在地下水范围(5~9cm)、污染体范围(15~27cm)出现了与边缘渗漏带对应的边界高极化率。其中,地下水两侧高极化率小于3%;污染体两侧对应浅部(2cm)和深部(4cm)边界处的极化率高,分别为3.5%和6.9%;污染体中部极化率中等、变化平缓;其余部分极化率接近背景土壤。相比较接触式供电和地面观测模式,传统激发极化法观测曲线揭示地下水、污染体位置效果较差,仅在污染体后边界(23~26cm)范围呈低极化率。

图5b为未考虑地下水的重金属污染初始状态仿真模型接触式观测与传统观测视极化率曲线对比。由于接触式观测,污染体水平展布范围(15~26cm)明显呈现与两端边界对应的高极化率(4.2%、5.8%)、与中部次边界对应的中等极化率(2%)分布。对比图5a所示异常,图5b地下水渗漏带产生极化异常影响了与其最近的污染体边界渗漏带异常。由于两种极化电流方向相反,因此导致与其最近的污染体边界极化率降低;而未考虑地下水的接触式观测极化率异常范围更接近真实的污染体分布范围。

综上所述,接触式供电条件下,地面观测和接触式观测的极化率明显提高,根据极化机理和异常模式可有效推断区别于地下水和具有不同深度展布的污染体范围。

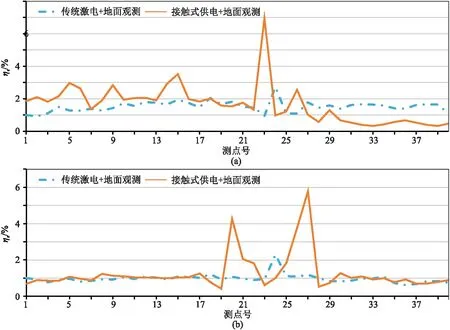

图6a、图6b为重金属由初始状态扇形区域经过3个子渗漏通道进一步向外扩散的污染体模型。此时,不考虑地下水存在的情况,扇形区域涉及污染体参数与上述初始状态参数(图4)一致。为了达到探测污染体扩散范围,设计L1、L2、L3、L4、L5共5条测线均匀分布于探测区,每条测线均可有效控制污染体扩散范围(图6c)。采用接触式供电和观测系统,涉及观测系统参数与上述算例一致,不再赘述。设计模型深度及方向如图6d所示,L1线剖面可见2cm×2cm展布的初始渗漏通道,平面展布范围为21~23cm,顶面距地面为4cm;L3线剖面可见污染区域平面展布范围为17~28cm,顶面距地面为4cm,深度方向展布分别为2cm和4cm、且水平长度各占一半;L5线剖面可见三个相同子渗漏通道,水平范围分别为17~19cm(Ⅰ)、24~26cm(Ⅱ)和29~31cm(Ⅲ),顶面距地面分别为2cm、4cm、6cm;其余测线为上述三个剖面所示污染体空间分布的过渡类型。

图4 重金属污染初始状态仿真物理模型及观测系统示意图 (a)模型; (b)污染样品填充; (c)观测系统平面图; (d)地面观测系统剖面图; (e)接触式观测系统剖面图

图5 接触式供电与传统激发极化法重金属污染初始状态模型观测极化率曲线对比 (a)考虑地下水; (b)未考虑地下水

图6 重金属污染扩散状态仿真物理模型及观测系统示意图 (a)模型; (b)污染样品填充; (c)观测系统示意图

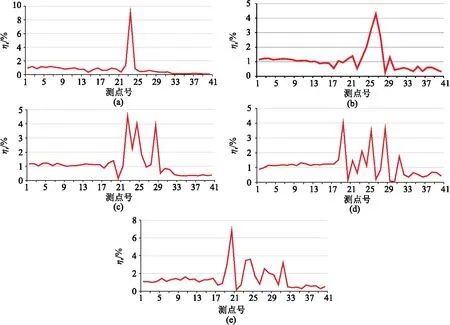

图7为重金属污染扩散状态仿真物理模型接触式供电和观测的5条极化率曲线。由图可见,L1测线最高极化率(9.2%)接近真实极化率值(平均11.84%)。由于泄漏通道水平范围较小,且与观测MN电极距(2cm)一致,因而高极化率异常位置对应初始泄漏通道的后边界(23cm处)边缘渗漏带。

L2线观测曲线在初始泄漏通道与扇形污染区域的中间部分两端边界出现极化率异常,其中,在扇形区域深度改变处(23cm处)呈低极化率,随后逐渐升高至后边界边缘渗漏带(26cm处),极化率高(4.28%)。这一异常分布特点与两端边界边缘渗漏带及污染体深度变化范围较吻合。

L3线横跨扇形污染区域的中部,观测曲线出现的三个高极化率与扇形区域两端边界边缘渗漏带及污染体深度变化位置一致。其中,三个高值分别为4.56%、4.02%、3.90%,在数值上较为接近,指示了该异常可能具有一定的展布范围,同时可推断4.56%的高值异常由后续子通道(Ⅰ)的浅部污染体影响引起。

L4线横跨三个渗漏子通道开始部位,观测曲线在三个通道(由浅至深)边界处出现了三个中等极化率值(由4.00%至3.50%)。由于多个边界边缘渗漏带相邻出现,多个异常重叠融合,形成了复杂的极化率异常分布特点。

L5线横跨三个子渗漏通道的中部位置,分别出现6.85%(Ⅰ)、3.60%(Ⅱ)、3.20%(Ⅲ)三个高极化率。由于三个子渗漏通道距离扇形污染区域有一定距离,三个高极化率明显反映了三个子渗漏通道的深度变化;而Ⅰ附近极化率远高于样品,指示了污染体位于浅部。

综上所述,接触式激发极化法各条测线极化率曲线有效揭示了污染体不同部位平面展布、深度分布。

图7 重金属污染扩散状态仿真物理模型接触式供电不同测线观测极化率曲线 (a)L1; (b)L2; (c)L3; (d)L4; (e)L5

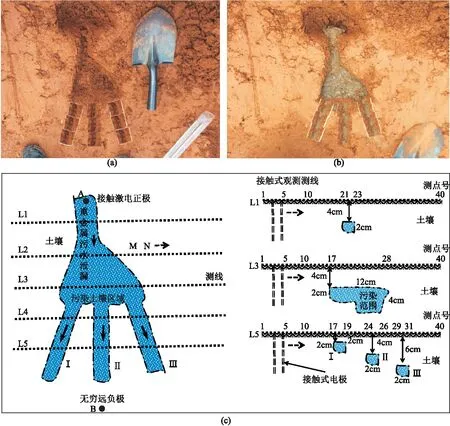

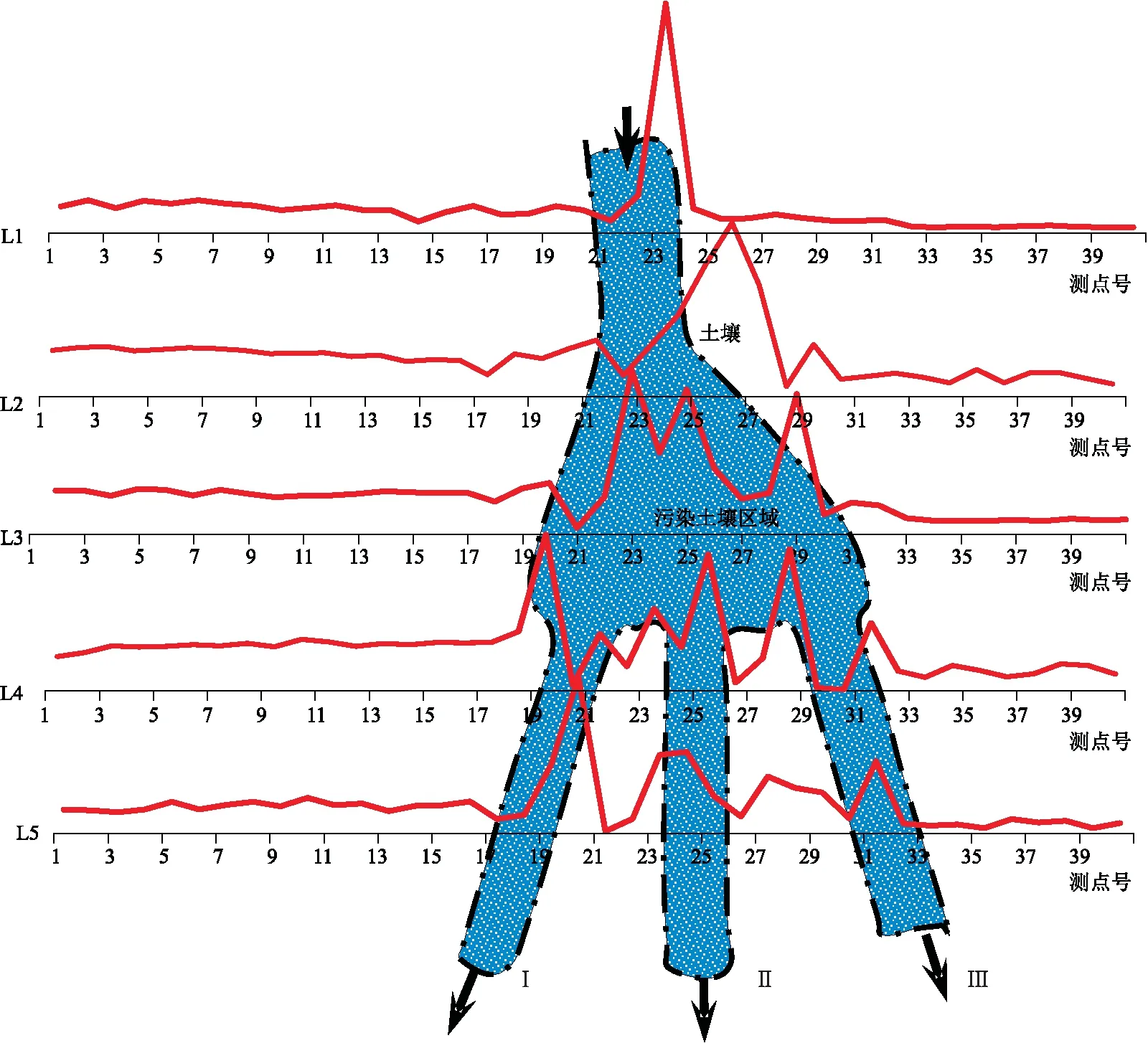

图8 接触式激发极化法重金属污染土壤探测的极化率剖面平面图

图8所示为接触式激发极化法重金属污染土壤探测的极化率剖面与平面叠加图。由图可见,5条测线的高极化率异常区域与初始渗漏通道、初始扇形污染区域及三个子渗漏通道的平面展布、深度分布较为吻合,很好地揭示了污染体的渗漏趋势。

3 结束语

基于重金属、油气渗漏探测需求的现实问题,本文提出了针对渗漏型目标的接触式激发极化法,用于解决传统激发极化法存在的探测精度低、施工难度大及抗干扰能力差等问题。基于接触式供电、地面观测及接触式观测的思路,详细介绍了渗漏型目标体接触式激发极化效应产生的基本原理和观测系统的设计。

通过对某地污染采集样品的重金属元素含量测试及极化率物性测定,明确了接触式激发极化法重金属污染土壤探测的基本物性前提。通过设计具有不同空间分布的初始重金属污染状态、扩散状态仿真模型土槽物理模拟试验,并与传统激发极化法观测数据对比,验证了接触式激发极化法可高效、高精度探测重金属污染土壤。

研究结果表明,接触式激发极化法渗漏体探测具有施工简便、极化机理与异常模式明确、观测异常幅值明显等优势,可有效应用于重金属、油气渗漏以及油气检测等探测领域,可在环境监测和油气勘探、开发领域推广应用。