叶冈的漫坛忆旧

谢其章

我出过的三十本书里有两本书是“蚀本”的(《梦影集》和《漫画漫话》),却未能浇灭搜求老影刊老漫刊的热情,只是日益高涨的价格令我力不从心,颇感沮丧。进退两难欲罢不能中忽生一计,过去集藏的旧刊物虽多,却向少深入阅读,何不借此重读破闷。这走出沮丧的法子立杆见影。先来说说漫画界的叶冈(1918—2004),过去我甚至不知道叶冈是叶浅予的三弟。叶冈不像其大哥叶浅予那样以漫画知名,也难怪我忽略了他。其实我早就应该注意到叶冈是漫画界人士,二十多年前《上海漫画》影印本前言《中国漫画的早期珍贵文献》便是叶冈所写,这是圈外人写不出来的。而《浅子画传》的作者也是叶冈,这么亲切的书名,不正是亲弟弟的口吻么。最近恶补叶冈,惊喜多有。1998年山东画报出版社出版有《老漫画》丛刊,那时我写作兴趣正浓,稿子撒向四面八方,《老漫画》正中下怀。但《老漫画》出了六辑便因为销售不畅而停刊,而同社的《老照片》却风行至今,其原因是《老漫画》读者面很窄,“作者即是读者,读者即是作者”,很难往圈外扩散。老照片则家家都有,人人都可以写一写,故不愁稿源枯竭。这个道理也可以解释得通我的《漫画漫话》何以做成了亏本买卖。

《老漫画》六辑里有三辑刊有我的文章,其中第五辑第一篇是叶冈的《游戏神通—叶浅予画张大千》,第三篇是拙文《丰子恺与<宇宙风>的画缘》,相隔六个页码,这是这几天才发现的“惊喜”,发现的过程却用了二十二年。叶冈在《老漫画》上另有《<王先生>及其他》《牛棚日志》两篇,后者与拙文《赵望云和农村故事连环画—<秃子的故事>》又在同一期,令我与有荣焉。如今回望《老漫画》丛刊,老作者多已作古,中年作者已步入老年。人生有如一幅漫画:“有时笑笑别人,有时被别人笑笑。”叶冈与大哥叶浅予手足情深,他写大哥,“他一九O七年出生在浙江桐庐,生肖属羊,乳名就叫阿羊。他一岁时,正是光绪归天,溥仪继位的年月,故自称'清末遗童'。”漫画家说起话来也是幽默的,遗老遗少,通常都是这么用,偏偏想出来个“遗童”。叶冈没有追摹大哥的艺术才华,而是以新闻报人作为人生职业,对于漫画,叶冈说:“叶浅予是我的胞兄,但是带我进入漫画之门的却是张乐平。有了这层关系,我虽然早已不画漫画,但是对于漫画和漫画家,总有特别的亲切感。”黄苗子说起叶冈笔下的漫画资料也说:“他的文笔细致,能删繁就简地突出重点,使读者感到兴味盎然,不但补充了现代漫画、文艺史的阙遗,并且留下了一时代文笔的风范。”

黄苗子所说的漫画文艺史的阙遗,是我最感兴趣的,在写作《漫画漫话》时,最大的难处便是漫坛史料的匮乏,写到漫画家时更是只能人云亦云,干癟瘪的。叶冈与许多漫画家有亲密的接触,他曾经在抗战期间和张乐平、廖冰兄、陆志庠等漫画家组了一支“漫画宣传队”,“往往由张乐平、廖冰兄、陆志庠起稿,叶冈着色,创作了和屋壁同样大小的大型抗战布画。”因此叶冈笔下的张乐平是别人无论如何也写不来的,“乐平秉性善良,为人仁厚。一九四六年叶浅予出国访问时,把读小学的女儿托他照应。他虽家累甚重,还是一口答应。把她带到嘉兴家中,已经成行的儿女中又多一人。当时,我在上海暂时找不到工作,没有收入,生活颇为困窘。乐平每从嘉兴到上海交稿领稿费,打牙祭时总不忘把我带上,有时到本地馆叫一大碗汤卷(粉皮烧青鱼内脏),油油的,他喝酒我吃饭。有时到外滩一带的小馆子叫一碗狮子头,还是他喝酒我吃饭,以增营养,对我这个小老弟备为关切。”多么感人而温暖的友情,我对张乐平立刻有了敬意!现今还有这样的患难见真情么?

陆志庠(1910—1992)不属于叱咤漫坛的漫画家,画风别具一格,在上海的老漫画刊物里常见他的速写式漫画。叶冈说,“在漫画圈子里,陆志庠是有名的聋画家。因为少年时生了一场重病,失去了听觉,但还能说一点少有顿挫的苏白,咬字不甚清楚,要熟悉他的朋友才能听懂意思,复杂的事便须借助笔谈。”“志庠的绘画成就很高,从前画家都穷,那时他都是用便宜的拍纸本作画,用钢笔尖蘸黑墨水在白报纸上画下速写……他始作漫画是宗奉德国漫画家乔治·格罗斯,细细的线,夸张的头和脚,画多了便出“格”而自成面目,那就是带市井土气的志庠画。”没错,陆志庠笔下的市井百态,都直面人生的苦辛,“志庠画有村野气,多画旧上海劳动者和底层人的形象”。叶冈再次提及古已有之的“墙画”,“一九三六年在南京他(陆志庠)还画过驴子,大热天赤膊画驴,在自己居处画过一个墙面的毛驴,粗拙有趣,笔者有幸见到,爱之不去,可惜没有把它拍下来。”如此有趣独特的墙画,令人遐想不已。

漫画宣传队老友廖冰兄,叶冈在写到他时罕见地引了别人对廖冰兄的批评,“香港佛学家归耕庐的《冰兄老儿及其漫画艺术》,是这本文集(《我看冰兄》)中唯一谈到冰兄艺术不足处的文章,他认为冰兄的画直白,而且有点停滞了。阻碍他艺术升华的原因,说是他人世太深,进不了我佛如来的广大天地。”这种批评不足为意,倒是另一派评论似乎言过其实,“有人说冰兄的艺术如屈原之骚,如李贺之诗,也有说他像陶源明”。叶冈夸老战友的书法好:“近年,他的字越写越好,求字者不绝于途,廖府户限为穿,广州市招上不乏廖书擘窠大字。”坐实了归耕庐所言“入世太深”(入市太深)。叶冈透露廖冰兄另一项其他漫画家远不及的成就—“近年他的漫画作品在法国展出。”廖冰兄老友画家麦非的法国儿媳伊丽莎白为此事奔走。

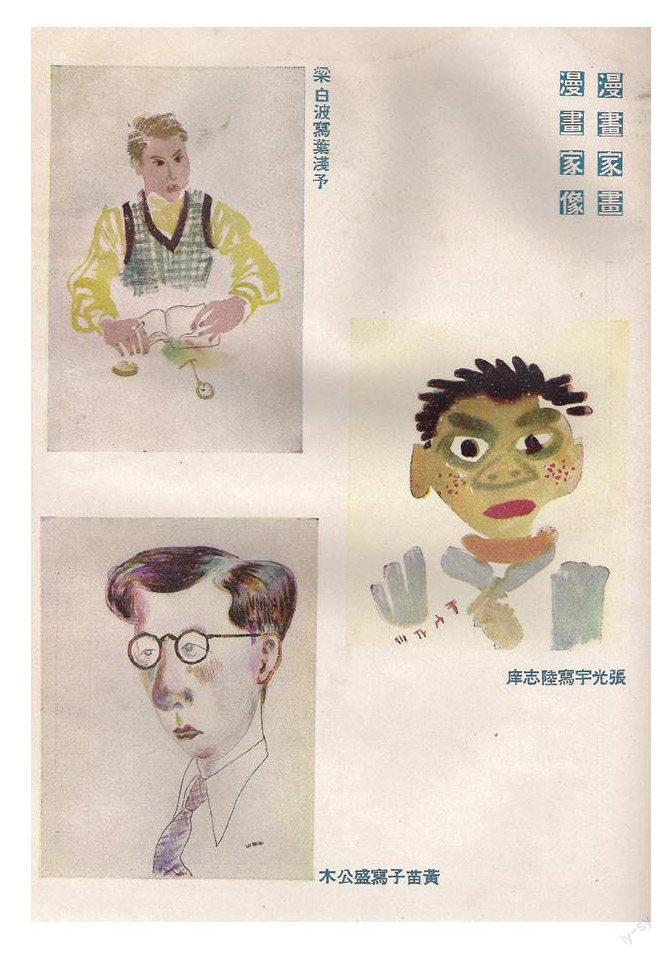

张光宇(1900—1965)是漫画界的元老级人物,最近还举办过画展和座谈会,漫画界一直没有忘了他。张光宇画展里缺一样东西,即叶冈说的“漫画界前辈张光宇早年在上海英美烟草公司画的香烟牌子和月份牌”。香烟牌子也叫洋画儿,我们小时候都玩过。我在旧书店买过成套的洋画儿,这玩意儿还上过中国书店的拍卖会。上海图书馆出过一本大画册《七彩香烟牌》,展示了馆藏三万余张的洋画儿。洋画儿大小如邮票,不署画者名姓,所以至今找不到张光宇画过洋画儿的实物。而月份牌大多是署名的,找不到实物也许是搜求功夫不到位。