艺文印书馆本《康熙字典》

罗叶

驱车二十多英里,在两个不相干的地方淘到两本不相干的书,卷首竟然都有董作宾先生(1895-1963)的文字。一本是卫礼贤英译本《周易》,普林斯顿大学出版社1990年第3版第24次印刷。这本书1950年出版第一版,40年间印了24次,平均不到两年就印一次,可见西方人对中国文化着迷的兴趣点,大部分是在这些现代人弄不大明白的地方。另一本是艺文印书馆影印的《康熙字典》两巨册,1965年初版本。《康熙字典》卖主是一位天津高姓大哥,移民美国二十多年了,在Flea Market贩卖各种中西古玩杂项工艺品。他抱怨洋人不识货,这本“古书”在他手中好几年卖不出去。我如果愿意要,他可以折价卖给我。我在美国淘书数年,很少见到中文书,心下自然一喜,以超乎预料的低价收下。不过我买这本书倒是另有情由。

日本学人校勘中土典籍者,尤以此书与泷川资言《史记会注考证》最为知名。后者古典文学刊行社上世纪50年代曾有影印本,近年也有重印,渡部温订正的《康熙字典》则未被引进中国大陆学术界。渡部温(1837-1898)是日本江户幕府(1603-1868)末期和明治时期(1868-1912)的翻译家、教育家、实业家。曾在幕府的洋书调所(后开成所)教英语,大政奉还(1867)后在沼津兵学校任教授。废藩置县后任职东京大藏省、后任东京外国语大学校长。其后转向实业界。渡部温订正《康熙字典》是在明治十二年(1879)二月至十八年(1885)九月,历时七年。据卷首静冈猪野《序》称,渡部温之书“考异一千九百三十余,订误四千”,当年先以订正条目为单行本,于日本印行,后来将各条散入字典正文出版,以免学者翻检之劳。渡部温以一己之力订正此书,卷首其好友敬宇中村《序》云:“字书莫备于《康熙字典》,而《康熙字典》莫善于知新(渡部溫,字知新)订正之书……知新极力网罗古今书籍,或借诸人,或自往各所官库,必得其引用原书相校对……知新此举,则非由他人奖励,独自企图,而独力任之。其诚心实意之效,谁复出而掩其上耶?”可见此书纂辑初衷及过程之不易。此书在日本后来不断被翻印。中文世界似乎就只有艺文印书馆这一个翻印本。

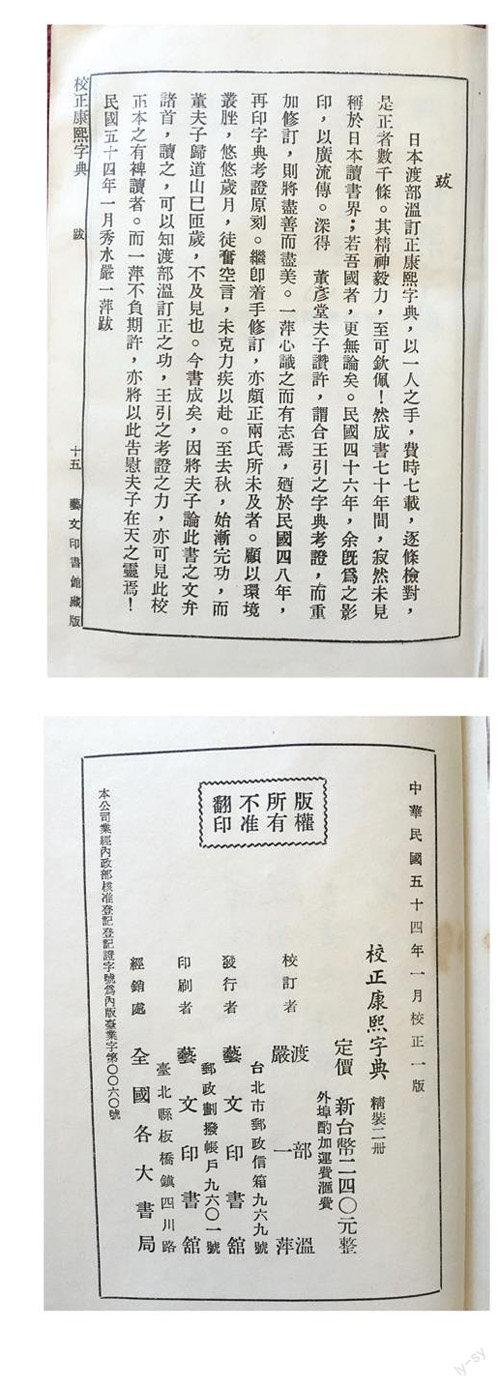

艺文印书馆《订正康熙字典》上、下两册,单面印刷,32开大小,两部厚厚的书加起来近3600页,和现在国内常见的那种二拼一或者四拼一的缩印本不同。署名渡部温订正、严一萍校正。卷首除董作宾1957年写于香港九龙塘的《代序》外.还有严氏的《跋》。这两位序跋作者尤其引起我的兴趣。盖1927年,董氏曾在我的母校任教一年。1949年,董氏随国民政府迁退台湾,后以食指浩繁,维持生计之故,于1955年应香港大学之请,赴该校东方文化研究所任研究员。1958年,胡适由美返台,出任“中央”研究院院长,力邀董氏返台。“中央”研究院历史语言研究所成立甲骨学研究室,董氏主其事。1963年,董因心脏病发去世。董氏谓渡部温氏《校正康熙字典》与王引之《字典校正》相比,青出于蓝。

严一萍(1912-1987),浙江嘉兴新塍镇人。新中国成立之前,严氏曾辗转出任国府低级官员,并从事实业、收集乡邦文献,编成《新塍镇志》。1949年,严氏见情势危殆,遂自新塍区长任上远走香港。当时嘉兴凤桥人王梓良正在台湾主编《大陆杂志》,严氏与王梓良谊属同乡,二人交情匪浅。1957年,严著《夏商周文化异同考》即发表在《大陆杂志》。王云五的“云五图书馆”就收藏有一册《夏商周文化异同考》抽印本,封面有严一萍毛笔题赠:“岫庐先生长者教正晚严一萍敬赠四十六年七月十四日”董作宾是《大陆杂志》发行人。严一萍在香港时即有志跟随董作宾研习古文字学,当他徘徊在香港不得志时,渡海赴台:到达台湾后,严氏持书稿《殷虚医徵》求见董作宾,董氏对严一萍大加赏识,严得以出入台湾大学董作宾之研究室,进而至“中央”图书馆、“中央”研究院、故宫图书馆等研究机构。

先是,张木舟(1903-1976)、顾乃登两人出资创设“艺文印书馆”,严一萍任总编辑,高佐良任总经理(一说张、顾、严三人合资创办艺文印书馆)。当时台湾社会上传说高佐良与共产党有联系,艺文印书馆被迫关门大吉。1952年,严氏于台北恢复艺文印书馆,由董作宾担任发行人,张木舟任董事长,严氏自任经理及编辑。由此,我们大致可以知道这本书为什么同时在卷首有董、严二氏序跋。张木舟与严一萍为新塍老乡。顾乃登是嘉兴王江泾人,三人谊属同乡,张、顾两人在新中国成立之前,都是嘉兴当地士绅,并担任国民政府公职。新中国成立之后,他们先后出奔香港,再转往台湾,与严一萍经历相似,或者说他们当时就是一起出逃的。今春在海外冷摊骤睹此书,董序中提到的人、事、书在时间上涉及晚清、民国、新中国成立之后,在地域上则又包含中国大陆、香港和台湾地区,以及邻国日本时空交织而后,这部近代中国学术史上的普通著作,便扭结出一股极具复杂内涵的张力,摩挲良久,着实让人感慨万千。为此,我还特意为之赋诗一首,以志感慨:万里海瀛遇旧亲,故园书卷半风尘。羡君如许飘零久,花果川原又一春。

我之所以对此书尤感兴趣,是因为我的第一片面包就是在嘉兴挣得的。那几年的秋冬季节,几乎每周都会去新塍吃一碗热腾腾的酥羊大面,回家时再带一包新塍月饼或者新塍猪油烧饼。今日当我在华盛顿纪念教堂前抚摸此书时,便想起了嘉兴,想起了新塍一一那个我生活过多年的江南小城……

——记董氏膏方微商爱心团队