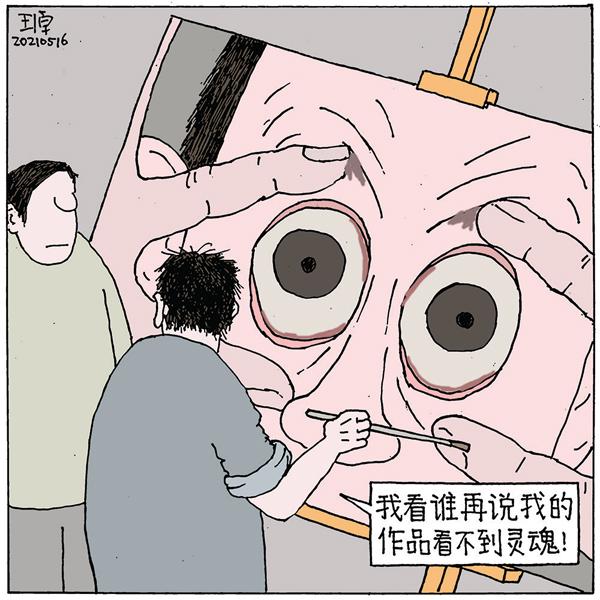

小说的眼睛

冯骥才

在短篇小说中,其眼睛有时是一处细节。

莫泊桑《项链》中的假项链,欧·亨利《最后一片叶子》中的画在墙上的藤叶,杰克·伦敦《一块排骨》中所缺少而又不可缺少的那块排骨,都是很好的例子。再如在契诃夫的《哀伤》中,老头儿用雪橇送他的老伴儿到县城医院去治病,在纷纷扬扬的大雪里,他怀着内疚的心情自言自语地诉说着自己如何对不起可怜的老伴儿,发誓要在她治好病后,真正地爱一爱自己一生中唯一的伴侣。然而他发现,落在老伴儿脸上的雪花不再融化——老伴儿已经死了!这是一个多么令人战栗的细节!于是,他一路的内疚、忏悔和誓言,都随着这一细节化成一片空茫茫的境界。

我曾经找到一个小说的眼睛,就是《高女人和她的矮丈夫》中的伞。

我在一次去北京的火车上遇到一对夫妻,由于女人比男人高出一头,受到车上人们的窃笑。但这对夫妻看上去有种温情融融的气息,使我骤然心动,产生了创作欲。以后一年间,我的眼前不断浮现这对矮高夫妻由于违反习惯认知而有点怪异的形象,断断续续为他们联想出许多情节片段,有的情节和细节还使我自己也感动起来。但我没有动笔,我还没有找到一个能凝集起全篇思想与情感的眼睛。

后来,我偶然碰到了——那是一个下雨天,我和妻子出门。我个子高,自然由我来打伞。在淋淋的春雨里,在笼罩着我们俩的这把遮雨的伞下边,我陡然激动起来。我找到它了,伞!一把将两个人紧紧保护起来的伞!有了这伞,我几乎一瞬间就轻而易举地把全篇故事想好了。我一时高兴得把伞塞给妻子,跑回去马上就写。

我是这样写的:矮高夫妻在一起时,总是高个子女人打伞更方便些。往后高女人有了孩子,遇到日晒雨淋的天气,打伞的差事就归矮丈夫了。但他必须把伞半举起来,才能给高女人遮雨。经过一连串令人心酸的悲剧过程,高女人死了,矮丈夫再出门打伞还是习惯性地半举着,人们发现,伞下有长长一条空间,空空的,世界上任何东西也补不上……对于这伞,更重要的是伞下的空间。

这伞下的空间里藏着多少苦闷、辛酸與甜蜜?它让周围的人们渐渐发现世界上最珍贵的东西——纯洁与真诚就在这里。这把在斜风细雨中孤单单的伞,呼唤着不幸的高女人,也呼唤着人们以美好的情感去填补它下面的空间。

小说的眼睛就像人的眼睛。

它忽闪忽闪,表情丰富。它也许是要明白地告诉你什么,也许要你自己去猜、去想、去悟。它是幽深的、多层次的,吸引着你层层深入,绝不会一下子叫你了然。

这,就是小说的眼睛最迷人之处。

(枫林晚摘自湖南文艺出版社《花巷》一书,王 原图)