沂沭河下游湖群的演变过程与原因分析(1495~1855年)

杨 霄 韩昭庆

(上海师范大学 人文学院,上海 200234;复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433)

长江三角洲地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,实施长三角区域一体化发展,是推动我国实现现代化建设和全方位开放格局的国家战略。长三角一体化发展把保护和修复生态环境摆在重要位置,要求实施湿地修复治理工程,恢复湿地景观,完善湿地生态功能。(1)中共中央、国务院:《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,北京:人民出版社,2019年,第36~37页。实施湿地恢复,首先要对历史时期的湿地分布与演变规律有所了解,从而为科学决策提供依据。今江苏省北部马陵山以东,废黄河以北的沭阳、灌云、灌南、涟水、东海五县所辖的区域是广阔的冲积平原,但在历史时期,沂沭河尾闾的摆动曾造就本区湖荡毗连的湿地景观。曾经分布于此的硕项湖、桑墟湖与青伊湖三处大型湖泊在调蓄洪水、净化水质、改善局地气候等方面发挥过重要作用。1495~1855年间,黄河全流夺淮占据了泗水与淮河下游河道,人类为治理黄河而采取的筑堤、分洪等措施导致了沂沭河下游水系的变迁,原有的湖泊逐渐消失,旱涝灾害时常发生,使其成为长三角地区湿地退化最严重的区域之一。(2)根据2004年淮河流域水资源调查评价成果,沂沭河流域湖泊面积占流域总面积的2%,人均地表水资源量359立方米,为全国人均量的17%,是我国缺水区之一。

对这一区域湖泊演变过程与原因的研究,可以为保护和修复生态环境提供历史背景和理论依据,具有强烈的现实意义。陈吉余在20世纪50年代即通过实地调查结合历史文献记载,对这一区域的水系变迁进行了研究(3)陈吉余:《沂沭河》,上海:新知识出版社,1955年,第6~30页。;黄志强等依据历史文献记载、地层剖面资料、实地调查对硕项湖、桑墟湖、青伊湖的演变趋势进行了初步复原(4)黄志强等:《江苏北部沂沭河流域湖泊演变的研究》,徐州:中国矿业大学出版社,1990年,第66~89页。黄志强、杨达源、张传藻:《江苏北部海岸与湖泊的演变》,《历史地理》第七辑,上海:上海人民出版社,1989年,第146~151页。;张忍顺、叶青超、凌申的研究证明硕项湖经历了由浅海演变为瀉湖,再由瀉湖演变为淡水湖,最终淤积成为平原陆地的过程(5)张忍顺:《苏北黄河三角洲及滨海平原的成陆过程》,《地理学报》1984年第2期;叶青超:《试论苏北废黄河三角洲的发育》,《地理学报》1986年第2期;凌申:《全新世以来硕项湖地区的海陆演变》,《海洋通报》2003年第4期。;王振忠在明代文献《复初集》中发现了大量对硕项湖景观的记载,为复原明代中晚期当地环境变迁提供了重要的文献依据。(6)王振忠:《〈复初集〉所见明代徽商与徽州社会》,《徽州社会文化史探微:新发现的16~20世纪民间档案文书研究》,上海:上海社会科学文献出版社,2002年,第20~92页。上述成果揭示了沂沭河下游湖群变迁的大趋势,但各湖泊演变的量化研究、人类活动在区域水环境变迁中发挥的作用,以及它们相互之间的关系仍待深入研究。本文以历史文献、古地图、近代实测地图等资料为依据,主要复原1495~1855年黄河全河入淮期间,沂沭河下游湖群的演变过程,阐明黄河下游决口及人类的治河活动对这一区域水环境变迁所产生的具体影响,并对湿地修复选址提出建议。

一、 早期文献中记载的沂沭河下游湖群

1495年黄河全流夺淮以前(7)明弘治七年刘大夏筑太行堤,成为阻止黄河北流的屏障,自此,黄河“恒南行故道”,载《行水金鉴》卷21。黄河水沙给淮河下游的水文环境带来的影响显著增加,这种变化可以由苏北黄河三角洲的淤长速度变化证明:1128~1494年黄河南北分流期间苏北黄河口淤长速度约为54m/a;1495~1855年黄河全流夺淮期间,河口延伸速度加快到约215m/a。载陈吉余:《中国海岸侵蚀概要》,北京:海洋出版社,2010年,第85页。,长江与淮河的入海泥沙构成了从长江口延伸到鲁东南山地海岸的一系列堆积沙体,形成障壁海岸。古淮河口南北障壁岛内侧形成障壁瀉湖。(8)张忍顺:《苏北黄河三角洲及滨海平原的成陆过程》,《地理学报》1984年第2期。今灌南县的硕湖乡、涟水县的灰墩乡、沭阳县的沂涛镇等地,在距地表1~4米左右以下为连续分布的瀉湖沼泽相青灰色或黑灰色粉沙淤泥质粘土、淤泥和粉沙层。上部湖沼相粘土或淤泥层与下部含海相生物化石的沉积层之间,局部有厚0.3~1米的泥炭层,是古瀉湖存在的证据。(9)黄志强等:《江苏北部沂沭河流域湖泊演变的研究》,第70、71页。这一区域正是唐代地理总志《元和郡县志》中所记载的硕濩湖所在的位置。硕濩湖即硕项湖(又称大湖、涟湖),位于沭阳县东八十里处,与朐山县(今连云港)、涟水县三分湖为界。(10)李吉甫:《元和郡县图志》卷11《河南道七》,北京:中华书局,1983年,第303页。按照外围沙堤形成年代可推知,硕项湖作为瀉湖的成湖年代为距今4600年。(11)黄志强等:《江苏北部沂沭河流域湖泊演变的研究》,第70、71页。

对桑墟湖较为详细的记载最早见于元代《齐乘》,当时沭水南流至沭阳县时注入桑墟湖。(12)于钦:《齐乘校释》卷2《沭水》,北京:中华书局,2012年,第129页。《齐乘》明确指出了桑墟湖是受沭水补给的湖泊,为判断该湖的性质提供了重要依据。成书于1519年的正德《淮安府志》中记载的沭河在沭阳县附近的分流河道共有五条:“一自严家埠经县一百二十里,东流入大湖,县治在北,故以名县,此沭水之正流也;一自高塘沟分流入桑墟湖;一自新店分流,东北入大湖;一自张家沟分流入涟水;一自张家沟分流至下埠桥入大湖。”(13)正德《淮安府志》卷3《山川》,北京:方志出版社,2009年,第28~29页。这里的大湖即上文中提到的硕项湖。分流河道形成初期,没有稳定的河床,处于漫流状态,有的分流注入硕项湖,有的分流便潴积于地势低洼的桑墟湖之中,使桑墟湖成为沭河入海途中的一处季节性洪水滞积带。综合16世纪前的历史文献记载,可知硕项湖自唐末至明初长期稳定在今沭阳、连云港与涟水三地交界的位置,元代桑墟湖已经出现于硕项湖以西的沭阳县境内,两湖相互连通,并有水道与南方的淮河相连。

历史文献中对硕项湖与桑墟湖景观的描述显示二者是不同性质的湖泊,硕项湖由古瀉湖演变而来,湖盆稳定,终年不涸。据明代文献《复初集》,湖中渔业资源十分丰富。写于万历八年(1580年)的一篇游记描述硕项湖的景观为“跨州邑三方,环围百余里,产诸嘉鱼,饶利无穷……形胜汪溢浩荡,吞吐日月,隐映天壤”。当时硕项湖的湖口距新安镇(今灌南县)五里,这里渔商烟灶稠密,号称东鱼昌,寓意“鱼产而昌炽”。向西五十里又有西鱼昌,两地之间又有高家沟,均是渔商聚集之地,三方成一都会(14)方承训:《复初集》卷25,明万历刻本。,可知这些地区皆是临湖之地。桑墟湖则是一片湿地沼泽景观。隆庆《海州志》记载:桑墟湖,在(海州)西南九十里。上接沭河,下流入海。昔因银山坝废,通海。夏则潴水,冬为陆地。(15)隆庆《海州志》卷2《山川》,明隆庆刻本。隆庆五年(1571年),海州知州郑复亨上任途中,由陆路进入海州西境,所见景观为:“榛莾极目、茅茨无烟,即民所止,聚而名为镇者,亦仅仅数家耳。前涉沮沼之途数十里,渺若湖陂,询之则皆可菽可粟之区,洼下而为水所浸淫者也。”(16)隆庆《海州志》卷末《刻海州志跋语》,明隆庆刻本。可见桑墟湖在夏季沭水盛发之时积水成湖,冬季进入枯水期后湖水随之消退,也说明桑墟湖的大小、形态是由上游沭河来水水量决定的,没有稳定的湖岸线。

二、 沂沭河下游湖群的演变过程与特点

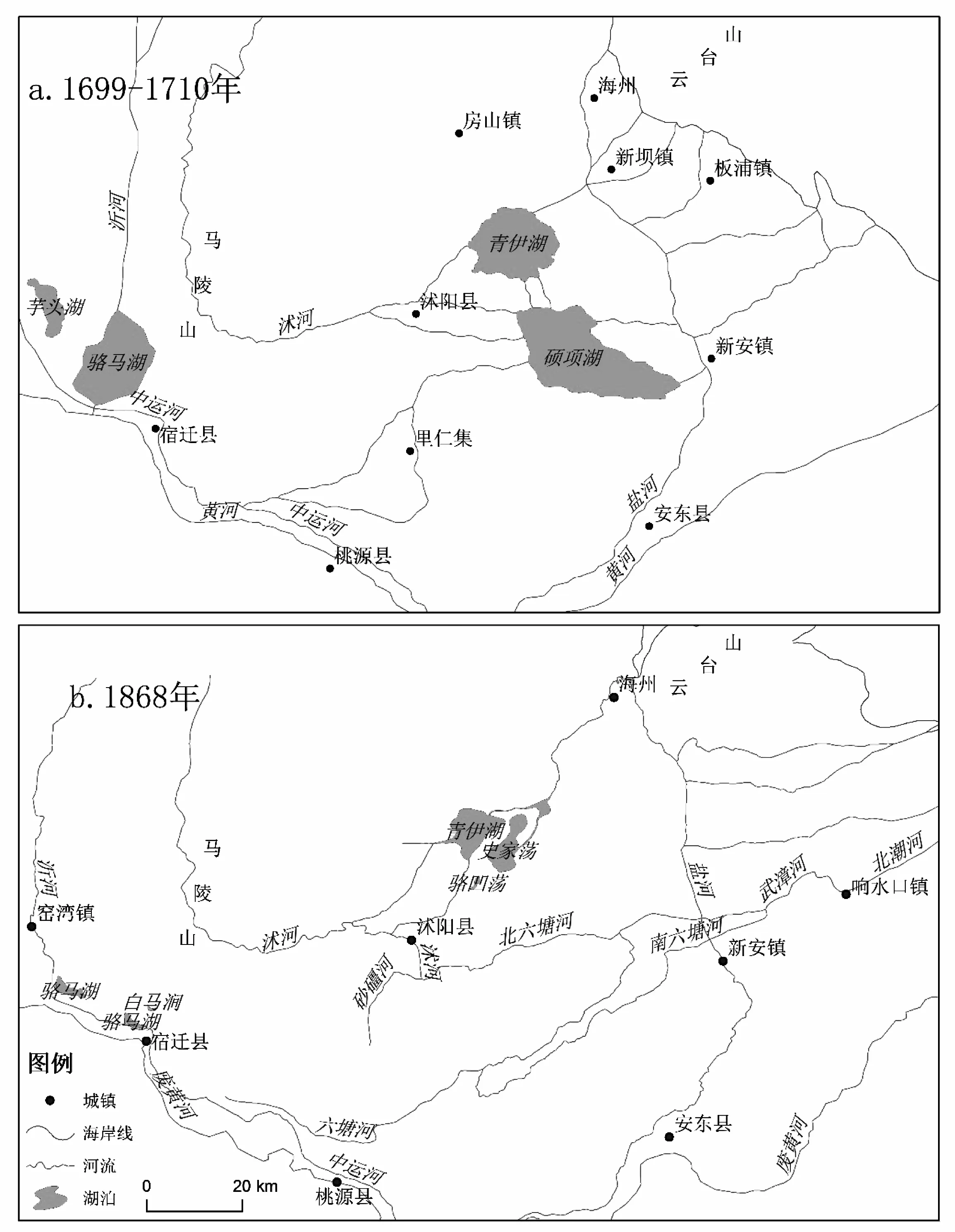

16世纪前的历史文献在述及硕项湖时,称其湖面为海州(今连云港)、安东(今涟水)、沭阳三等分,但明万历年间的《复初集》中已经出现黄河洪水扫荡硕项湖及邻近区域,使庐舍和田地成为一片汪洋,并使与硕项湖相连水道淤浅的记载。(17)方承训:《复初集》卷14,明万历刻本。而且,在万历二十三年(1595年)的“分黄导淮”中,黄坝新河的开辟致使安东境内曾拥有的三分之一的硕项湖“淤成沃壤”。(18)顾炎武:《天下郡国利病书·徐淮备录》,《顾炎武全集》,上海:上海古籍出版社,2011年,第1141页。因此,从明万历年间开始,硕项湖由于泥沙的淤积,已经开始出现形态上的变化。康熙十三年(1674年)编纂的《沭阳县志》中记载硕项湖时,称其“通商贾,连高家沟,新安镇异民专其渔利”。(19)康熙《沭阳县志》卷1,清康熙刻本。渔业之利已为新安镇即《复初集》记载的东鱼昌所专有,硕项湖西岸的西鱼昌和南岸高家沟不再是繁盛的渔港,由此推测硕项湖的淤积发生在西、南方向。康熙时期硕项湖的形态得益于《皇舆全览图》的编纂而保存至今,该图是我国最早的实测全国地图,从图中所绘洪泽湖口处康熙三十八年(1699年)下旨修建的御坝和康熙五十年(1711年)并岸之前的海州(今连云港)云台山可知,该图所反映的沂沭河下游水系的时间断面为1699~1710年间,为湖泊形态的复原提供了重要依据。使用数字化方法(20)韩昭庆:《康熙〈皇舆全览图〉的数字化及意义》,《清史研究》2016年第4期。,借助ArcGIS软件计算获得图中硕项湖面积为276.09公顷。同为康熙年间编纂的《续修海州志》中记载,当时硕项湖水域为“安东、沭阳共得三分之一,海州得三分之二”(21)嘉庆《海州直隶州志》卷12引陈宣《续修海州志》,南京:南京大学出版社,1993年,第583页。,以三地所占湖面比例结合1699~1710年间硕项湖的面积,可计算出当时地处硕项湖东北的海州所辖的湖泊水域面积为184公顷,而西、南方向的沭阳、安东两县所拥有的湖泊面积为92公顷。

沭阳、安东两县所辖湖区的缩小与西鱼昌和高家沟渔业的衰落相对应。海州辖湖面距黄河较远,受到黄河水沙侵袭程度最轻,因此湖面相对稳定。如果以海州所辖湖面的面积结合16世纪以前文献中对硕项湖由沿岸州县三等分的记载,可以推知16世纪前硕项湖的面积约为552公顷,即从1495年黄河全河入淮至清康熙末年约210年的时间里,硕项湖的面积减少了约50%。而从康熙末年开始,硕项湖的残存湖面更是以极快的速度消失。成书于1748年的乾隆《淮安府志》记载硕项湖“今皆升科为腴田”(22)乾隆《淮安府志》卷8《水利》,北京:方志出版社,2008年,第329页。,1760年编绘的乾隆《十三排图》上已无硕项湖的踪迹。

硕项湖的瓦解表现为湖盆自西、南两个方向逐渐淤浅、湖面缩小,而桑墟湖的演变则表现为湖泊的整体位移。成书于1519年前后的正德《淮安府志》记载桑墟湖的位置在硕项湖以西的沭阳县境内(23)硕项湖去(安东县)治西北一百二十里,一名大湖,西通沭阳桑墟湖。载正德《淮安府志》卷3《山川》,北京:方志出版社,2009年,第27页。,而明末地理总志《读史方舆纪要》则记载桑墟湖位于硕项湖西北的海州境内。(24)硕项湖,(沭阳)县东八十里。亦曰太湖,与安东县接境,东南各有小河下达于淮。又桑墟湖,在硕项湖西北,入海州境内。载顾祖禹:《读史方舆纪要》卷22《南直四》,北京:中华书局,2005年,第1089页。桑墟湖的位移在清嘉庆《海州直隶州志》的记载中得到部分证实,该志记载:“旧志有桑墟湖,无青伊湖,盖由桑墟灌浸而成,势更大于桑墟”(25)嘉庆《海州直隶州志》卷12《山川二》,第584页。,由此可知青伊湖是由桑墟湖湖水灌注而成,是桑墟湖位移的终点。根据三种不同时代文献中对桑墟湖位置的记载,可以复原出桑墟湖的演变过程:桑墟湖在明正德以前位于硕项湖以西沭阳县境内,至明末清初移动至硕项湖西北进入海州境内。18世纪初,桑墟湖水漫流形成青伊湖。据目前所见最早记载青伊湖的康熙《皇舆全览图》量算,青伊湖面积约148.74公顷(图1a)。清初赵开裕《续钞志海州稿》中记载青伊湖时称:“沭河由桑墟湖流注此湖,夏日山水暴涨,为西南诸乡之害。近湖口淤塞,水无所泄,为害更甚”(26)嘉庆《海州直隶州志》卷12《山川二》,第584页。,可见青伊湖从清代初年形成以来迅速成为一处庞大的水体,并且给周边地区造成很大的防洪压力。古青伊湖的位置就在今青伊湖洼地之中,主要依靠大气降水和地表径流补给,其不同时期的面积和范围也有变化。1868年《江苏全省舆图》上的青伊湖洼地内共有四处湖荡,其中青伊湖53.64公顷、史家荡36.27公顷、骆凹荡1.79公顷、无名湖荡7.07公顷(见图1b)。如果有大的洪水来临,这些分离的水体仍然能够连成一片,组成大的湖面。在桑墟湖、硕项湖消失以后,青伊湖即成为沭河下游主要的滞洪区,每逢夏秋之交,遍地汪洋,连年水患。民国四年地形图显示青伊湖洼地内主要分为北部的青伊湖(25.92公顷)和南部的马庄湖(16.25公顷),两湖之间还存在5.74公顷的湿地,是旧青伊湖解体后的残迹。1949年后在“导沭整沂”的水利建设工程中从山东境内另开新沭河,使沂、沭洪水一部分从山东境内分流经赣榆入海,又疏浚蔷薇河,进入青伊湖洼地的地表径流大为减少。据1954年美国陆军制图局编制之1∶25万中国地形图第 N I-50-8号可见青伊湖洼地内南北湖盆尚存,积水已经排干并退化为湿地沼泽,图上标为swamp(沼泽之意)可证之。

图1 沂沭河下游水系的演变趋势(27)据康熙《皇舆全览图》、同治《江苏全省舆图》改绘。

三、 黄河下游筑堤对沂沭河下游湖泊的影响

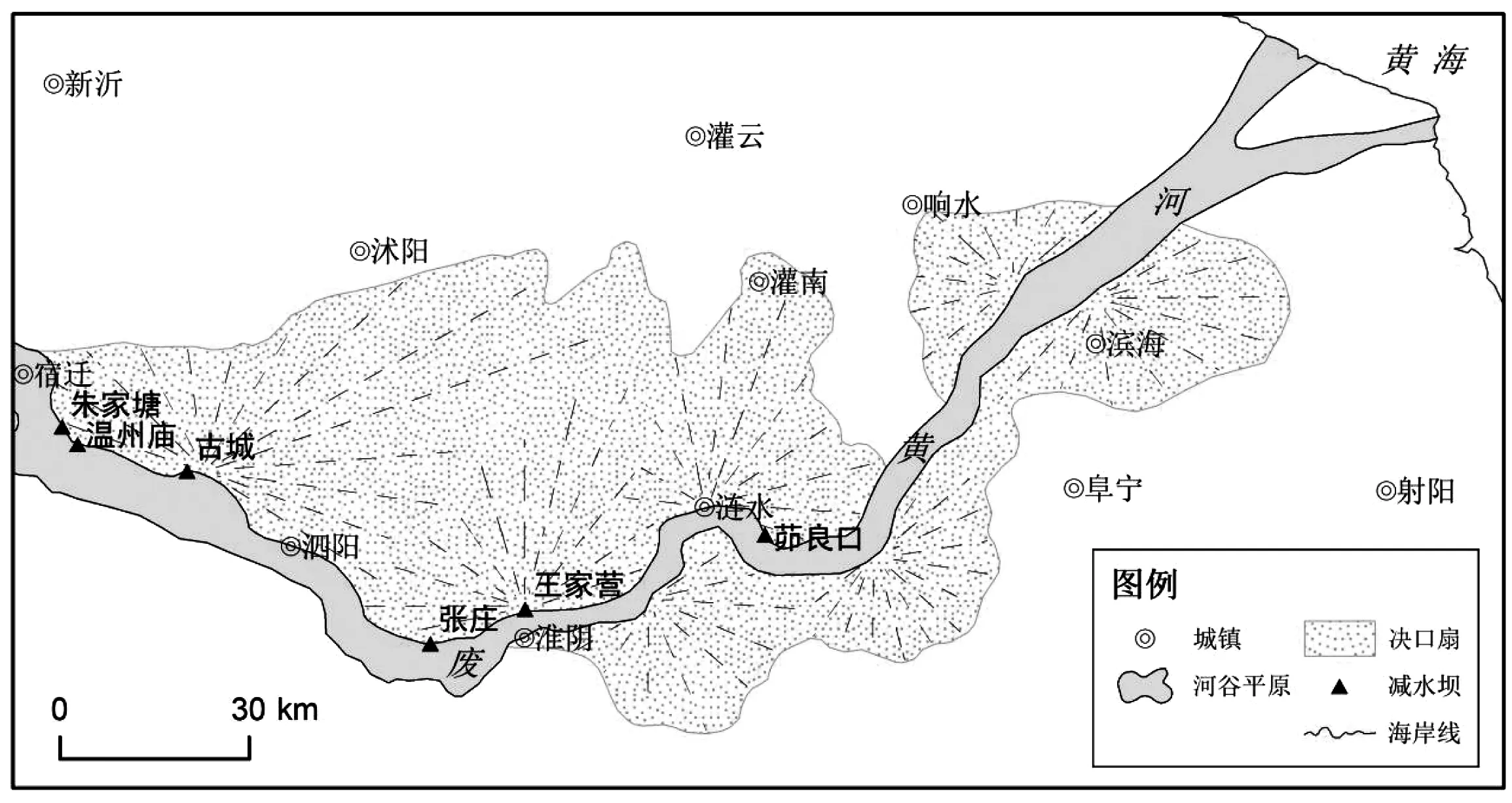

“筑堤束水,以水攻沙”,作为明清两代治河的主要方法,对黄河安流起过重要的作用,然而客观上又导致黄河泥沙在下游河床的迅速淤积,形成地上河,一旦决口,危害更大。随着大堤向下游延伸,决口地点随之向下游移动。地貌调查资料显示,废黄河北部的大片区域被以淮阴、涟水、滨海为顶点的决口扇覆盖,而废黄河南部的决口扇分布范围明显小于北部(图2)。历史文献记载也证明废黄河频繁地向三角洲平原北部决口泛滥,而较少向南岸决口,其原因与黄河下游北堤总体低于南堤有关。

图2 黄河减水坝分布与决口扇位置关系图(28)据武同举《淮系年表全编》及水利部淮河水利委员会、中国科学院南京地理与湖泊研究所编《淮河流域地图集》(1999年)改绘。

笔者将清咸丰八年(1858年)“戊午实测”中测得的黄河下游河道的数据进行对比,发现在从杨庄至河口共20组测量数据中,黄河南堤的平均高度为12.21米,北堤的平均高度为12.08米,南堤平均高于北堤0.13米。如果以云梯关附近的大通口为终点计算,这个数值更高,为0.21米。因此,根据这组测量数据可以认为在人力修建的黄河大堤上存在重南轻北的现象,导致同等条件下黄河向北岸决口的概率高于南岸。(29)武同举:《两轩剩语》,1927年,第26~28页。

对于废黄河北岸的决口远比南岸频繁的原因,张忍顺等认为,应与保护淮南盐业有关。(30)张忍顺、沈永明:《苏北废黄河三角洲地名群体的形成》,载孙进已主编:《东北亚研究——东北亚历史地理研究》,郑州:中州古籍出版社,1994年,第206页。从文献记载来看,淮南盐业生产的确比淮北兴盛,淮北盐场的额盐数仅占两淮盐场总额盐数的25%。(31)万历《扬州府志》卷11《盐法志上》,扬州:广陵书社,2019年,第264~265页。黄河一旦决口,洪水将通过漫流的方式覆盖淮南或淮北的大片区域,其影响范围和程度均难以预料。由于淮北盐场数量少且岁盐份额低,因此使黄河向淮北决口对盐业生产造成的损失显然低于向淮南决口。

黄河下游全流入淮后,经常在北堤漫溢决口,大量的水沙停滞在沂沭河流域,极大扰乱了本区的水系格局。据现代地貌调查资料,以涟水为顶点向北呈放射状延伸的决口扇是历史上五十余次决口、漫流、堆积叠加而成的,扇长41公里,扇面坡降1‰,决口扇上端由粉砂组成,黄河沉积物厚度可达3~5米。(32)高善明、李元芳、安凤桐等:《黄河三角洲形成和沉积环境》,北京:科学出版社,1989年,第205页。台北故宫保存的“桃北厅属萧庄黄河漫口与旧道入海里数并五州县被灾轻重情形图”(图3)展现了道光二十二年(1842年)黄河决口对沂沭河下游造成的冲击。该年,黄河在桃源县萧家庄发生严重的决口事件,洪水在黄河大堤上撕开宽达一百九十余丈的缺口(33)《再续行水金鉴·黄河三十》,武汉:湖北人民出版社,2004年,第884页。,直奔六塘河,淤平决口以下南北六塘河河道。洪水沿南北六塘河漫流,也淹没了原硕项湖所在的区域,穿过盐河(即场河)后经灌河口、垺子口入海。(34)庆麟勘察灾情后奏称:“查明肖家庄漫水下注,黄家口一带溜势平铺,至六塘河分为多股,又至钱家集,水面宽广,钱家集以下溜仍散漫,直至场河归总。场河以下复分两股,其北股溜止三分,入车轴河,由垺子口入海,其南股溜有七分,由武障河等,汇入北朝河,达灌河口入海。”载《再续行水金鉴·黄河三十一》,第890页。决口一直延续至次年秋季,桃源、清河、安东、沭阳、海州五州县受灾。类似的决口事件在明清时期频繁发生,黄河在宿迁至泗阳之间决口从西部侵袭桑墟湖与硕项湖,在淮阴、涟水等处向北决口又可以从南部侵袭桑墟湖与硕项湖,引起沂沭河下游水系格局的沧桑巨变。

图3 桃北厅属萧庄黄河漫口与旧道入海里数并五州县被灾轻重情形图(方向上南下北)(35)资料来源:台北故宫藏宫中档奏折附件118522。

四、 人工分洪对沂沭河下游湖群的影响

除了黄河自身的漫溢决口,从明万历二十三年(1595年)杨一魁“分黄导淮”开始,人类还通过分洪的方式向沂沭河区域输送大量的水沙,对沂沭河下游湖群的演变造成显著影响。“分黄导淮”时自今泗阳开300里黄坝新河,从灌河口入海,使沭水入淮被阻断,只能经今连云港临洪口入海。天启六年(1626年),淮涸黄涨,黄高于淮数尺,倒侵逆淮三十余里。只能再次“开桃源黄家嘴新河一道,分黄导淮而入安东潮河下海,忧低处逼近易决,又开草湾河口,分泄于颜家河”。(36)顾炎武:《天下郡国利病书·徐淮备录》,第1147页。康熙十八年(1679年),靳辅在清江浦创建王家营减水坝,于宿迁杨庄决口之东、西建立朱家塘、温州庙减水坝,在宿迁、桃源两县交界处建古城减水坝,在清河县建张庄减水坝,在安东县南二十里建茆良口减水坝,各坝均在北岸(37)武同举:《淮系年表全编》第3册,1929年铅印本,表11。,如图2所示。康熙十九年,靳辅又创建拦马河减水坝六座,泄黄河、骆马湖涨水于沭阳、海州一带入海。(38)武同举:《淮系年表全编》第3册,1929年铅印本,表11。此分洪保堤的治河方略往硕项湖里带去大量泥沙,直接加快了硕项湖的淤淀和最终的消亡。

由于硕项湖无法再发挥滞积洪水的作用,雍正九年(1731年)开凿了六塘河水系以疏导沂沭河下游入海,自宿迁永济桥东行,经桃源、清河、安东境内至沭阳钱家集,在此分为两支。其中,南六塘河由高家沟东入场河,出五丈河归海;北六塘河会汤家沟丁家沟亦东入场河,出龙沟河归海。(39)嘉庆《海州直隶州志》卷12《山川二》,第578页六塘河水系的开凿,使沂水与沭水下游交织在一起,地表径流受南、北六塘圩堤约束而不再注入硕项湖。嘉道年间,随着清口的淤高,黄河频繁倒灌入洪泽湖,蓄清刷黄已经难以实现。(40)韩昭庆:《黄淮关系及其演变过程研究——黄河长期夺淮期间淮北平原湖泊、水系的变迁和背景》,上海:复旦大学出版社,1999年,第227页。失去了淮河的冲刷,黄河下游河道淤积更甚,王营减坝的分洪作用更加凸显。嘉庆十年,又在王营减坝下游建李工草闸减黄入莞渎河。(41)包世臣:《中衢一勺》卷3,上海:商务印书馆,1939年,第65页。自此两坝常交替开启,王营减坝在分洪时经常掣动黄河大溜经六塘河入海,嘉庆十一年分洪时甚至出现了自王家营使黄河改道之议。(42)《续行水金鉴》卷34《河水》,上海:商务印书馆,1937年,第718页。嘉庆十八年(1813年),王营减坝改建为滚水石坝两座,以利宣泄。道光六年六月自减坝至六塘河新筑格堤九千丈,同年八月启放减坝时再次掣动黄河正溜,黄河北岸水深数尺。道光三十年,又在王营减坝之缕堤兴建新的滚水石坝以备启放。(43)民国《王家营志》卷1《建置·河渠》,北京:方志出版社,2006年,第200~203页。咸丰元年(1851年),丰北黄河决口一百八十余丈,掣动大溜,水势迂折而下,涨骆马,出尾闾,全归六塘。(44)《再续行水金鉴》黄河三十八,第1076~1084页。六塘河水系长期处在西侧骆马湖和南部王家营两个方向洪水的夹击之下,致使河床高仰、水流不畅,支流无法注入,助长了水患。(45)李旭旦:《新沂河完成后六塘河流域的农田水利问题》,《地理学报》1952年第3~4期。

五、 结 语

1495年以后,黄河北流河道被切断,在太行堤的约束下全流夺淮入海。尤其是万历六年(1578年)潘季驯确立“束水攻沙”的治河方略之后,黄河下游主要经泗河入淮,导致泗河与淮河下游河床不断抬高。随着黄河下游的筑堤,决口地点逐渐向下游移动。黄河在泗阳一带决口时从西部侵袭桑墟湖,在涟水一带的决口又从南部侵袭桑墟湖,决口扇的发育将桑墟湖水体向东北方向挤压,至18世纪初移动至青伊湖所在的位置,摆脱了黄河与沭河决口的影响。原为瀉湖的硕项湖在西、南方向同样受到决口扇的影响,康熙年间黄河北岸减水坝的修建更是加速了黄河泥沙对其的淤积,其面积在1495年以后的约210年内缩减了50%,并在雍正年间六塘河开凿后迅速消失。青伊湖是沂沭河下游最后一处大型湖泊,其消亡的原因是由于1949年后沭河改由新沭河入海,位于老沭河下游的青伊湖失去了水源补给,逐渐排干而成为农田。但其湖盆仍在,并可以人工调配沭河的水源,因此青伊湖洼地是目前沂沭河下游最有条件恢复湖沼湿地的区域。人工恢复湿地已经在淮河流域的新薛河人工湿地成功实践(46)邱晨、侯端环、任敬朋等:《南四湖人工湿地建设示范工程》,《湿地科学与管理》2012年第4期。,2013年12月沭阳县已经在青伊湖镇、青伊湖农场、高墟镇境内的蔷薇河建立了蔷薇河湿地保护区,保护面积158公顷。在科学论证的前提下,可适度扩大现蔷薇河湿地,部分重现昔日青伊湖的景观,对于改善生态、绿色蓄洪均有积极意义。