哈尔滨市取暖期PM2.5污染特征分析

罗 爻,刘 硕,高俣晗,张美琦,宣立强

(哈尔滨师范大学 地理科学学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

1 引言

改革开放以来的40多年里,中国工业化和城市化进程加速了空气污染,主要表现为污染物扩散、人体呼吸道受损、诱发酸雨和能见度下降等现象[1],而在各项空气污染指标中,颗粒物污染尤其显著[2]。 PM2.5又称细颗粒物,指的是空气动力学当量直径<2.5 μm的可入肺颗粒物[3]。PM2.5因表面富集 PAHs、重金属等有毒有害物质,可引起急慢性呼吸系统和心血管系统等疾病发病率甚至死亡率的升高,引起人们广泛关注[4~6]。但是,目前已有研究大多集中在京津冀、长三角和珠三角等区域的热门地区和城市,对东北地区空气颗粒物的研究仍然较少。

哈尔滨受历史原因影响仍有“东北老工业基地”之称,重工业多,能源消耗大,易造成大量污染。此类工业活动会产生大量的PM2.5、PM10、SO2等污染物的排放。根据黑龙江生态环境厅监测的空气质量在线监测数据,2015年取暖期平均达标天数为73%,2016年取暖期平均达标天数为85%,2017年取暖期空气质量达标天数为80.5%,2018年达标天数为90.6%。达标天数虽有反复但整体呈上升趋势。2014年以来哈尔滨市取暖期PM2.5浓度虽然呈下降趋势,但持续性雾霾天气仍频繁出现。采暖期由于居民对供暖需求的增加,气象条件也与非采暖期有所差异,从而导致 PM2.5在浓度及成分组成上的变化。

由于采暖季燃烧排放增加和污染物不易扩散,秋冬季雾霾天气频发[15]。本文选取哈尔滨市污染严重的2017年取暖期(2017年1月至3月15日,2017年10月15日至12月31日)作为研究时段。研究了哈尔滨市取暖期PM2.5空间格局分布、时间分布规律以及与气象因子之间的关系。旨在:①系统的探索哈尔滨市PM2.5浓度的时空变化规律。②进一步了解大气污染状况,为相关部门大气污染防控提供科学的管理依据。

2 研究区概况

哈尔滨是中国纬度高的省会城市。属于典型的温带大陆性季风气候,冬季长达5~6个月,采暖期为10月至次年3月,20 t以上取暖锅炉分布密集。哈尔滨作为北方典型的工业城市,重点污染企业多以重工业为主。

2.1 数据来源

大气PM2.5的监测数据来源于哈尔滨人民政府生态环境局(http://www.harbin.gov.cn/col/col4932/index.html),哈尔滨市建立了完整的空气监测系统,通过Python编写接口程序,自动获取哈尔滨市11个监测点位PM2.5小时数据。气象数据来源于中国气象数据网(https://data.cma.cn/),哈尔滨地面站1981~2010年整编数据,2017年哈尔滨市日20~20时降水量、日平均风速、日平均温度、日平均相对湿度。

2.2 数据处理方法

本研究季节采取北方通用季节。本次研究区范围为哈尔滨市主城区,11个监测站点。运用ArcGIS软件的统计功能对11个站点PM2.5取暖期月平均浓度进行空间差值处理,这里采用的是反距离权重法。用origin对哈尔滨市2017年11个监测站点的小时数据进行时间序列分析,取11个监测站均值。

3 结果与讨论

3.1 哈尔滨市PM2.5的空间分布

通过对各监测站点污染物分析,浓度最高的是省农科院,年均值为101 μg/m3,其次是太平宏伟工园(96.15 μg/m3)和呼兰师专(94.2 μg/m3)。岭北、道里PM2.5浓度较低,最低为松北商大(58.3 μg/m3)。从整体上看,道外区、呼兰区、南岗区是PM2.5浓度高值区。道外区是哈尔滨的老城区,几乎全天拥堵,PM2.5受机动车排放影响增大,大量建筑在进行大面积拆迁重建,并且区域内燃煤锅炉众多。而呼兰区与南岗区也都是车流密集来往人流量大的区域。可以看出这两个高污染区域与哈尔滨市大气污染企业和燃煤锅炉集中带比较吻合,并且区域人口和车流量都比较密集。

3.2 时间序列分析

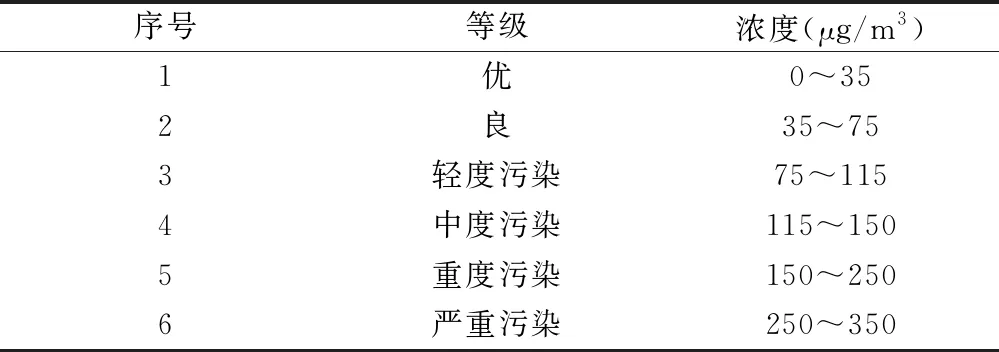

根据生态与环境保护部发布的《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012),将PM2.5日均浓度划分为6个等级并分别给予数值范围(表1)。

表1 PM2.5浓度等级

2017年哈尔滨市取暖期从10月15日至次年3月15日。2017年1、10、11月出现了多次重度污染天气以及严重污染天气,2、3、12月出现了多次轻度污染天气,而5~9月天气情况以优秀和良好为主。可见哈尔滨市取暖期PM2.5污染比较严重。每日7:00~10:00,19:00~23:00为PM2.5浓度高值区,每日13:00~18:00为一天中PM2.5的浓度低值区。其主要原因是取暖期时哈尔滨为冬季,气温0 ℃以下,早晚为燃煤供暖和出行的高峰期。寒冷天气路面易结冰,机动车行驶速率降低,在外滞留时间延长,污染物排放也变高[20]。而非取暖期时为早晚高峰,污染物排放量也会变高。

根据对监测数据的计算得出,2017年10月19日PM2.5质量浓度达到最大值,日均值为452.434 μg/m3是国家二级标准的6.03倍(图1)。出现最高值主要原因是哈尔滨市集中供暖,且正值秋季农忙结束,农民大量燃烧秸秆等生物质,导致空气严重污染。另外,哈尔滨取暖期为冬季,气温低,PM2.5的质量浓度与日均温显著相关,因此气温的急剧下降和逆温天气的消失可能是造成 PM2.5质量浓度降低的一个关键原因。

图1 10月19日PM2.5浓度变化曲线

3.3 哈尔滨市PM2.5质量浓度水平与气象要素的关系

图2为1月份采样区域PM2.5质量浓度日均变化曲线图,图3为1月份采样区域各气象要素变化曲线图。采样区域1月份PM2.5的日质量浓度范围为26.4~375.2 μg/m3,采集的31个PM2.5样品中有20个样品的日均值质量浓度在75 μg/m3以上,超出国家二级标准(GB3095-2012)PM2.5浓度限值2.5倍,最大超标倍数为5倍,平均超标为2.5倍,日均浓度的超标66%。可见哈尔滨市在取暖期时PM2.5污染尤其严重。主要原因是取暖期天气寒冷,而哈尔滨市冬季取暖以燃烧煤炭为主,污染物排放量大,并且哈尔滨冬季降雪多,导致路面积雪结冰,机动车滞留时间长,污染量排放变高。

图2 1月份PM2.5质量浓度日变化

根据图2可以分析出PM2.5质量浓度日变化起伏较大,且呈波浪型,PM2.5的质量浓度在1月1日、1月2日、1月8日和1月16~18日保持较高水平,这与PM2.5的排放和气象因素有密切的关系。1月份PM2.5逐小时气象数据来源于省农科院气象监测站。结合图2、3,发现PM2.5质量浓度与温度呈正相关,但相关系数不高,在PM2.5浓度的峰值或谷值附近表现明显,说明温度高时PM2.5质量浓度较高,反之则低。而与相对湿度和风速呈负相关,相对湿度与风速也呈负相关。在1月22日附近的PM2.5浓度较低时,有从西北吹来的风,且风力较强,风速大,有利于PM2.5质量浓度的降低。在1月8日与1月4日PM2.5质量浓度较高时,虽然主要风向为从西方吹来的风,但风速小。当风速减小,相对湿度增大时,容易使地面空气处于稳定状态,不利于扩散,因而加重了大气污染。

4 结论

(1)哈尔滨市PM2.5质量浓度空间分布规律与大气污染企业和燃煤锅炉集中带呈正相关,且人口密集和车流量大的地区PM2.5质量浓度较高。

(2)哈尔滨市2017年1、10、11月出现了多次重度污染天气以及严重污染天气,而5~9月天气情况以优秀和良好天气为主,10月19日PM2.5浓度为全年最大值,是因为哈尔滨市开始集中供暖。可见取暖期PM2.5质量浓度较高,主要原因是取暖期对燃煤需求量大,且气温低,路面易结冰,机动车在外滞留时间长,导致污染物排放量增大。

(3)采样区域1月份大气PM2.5日浓度变化范围为26.4~375.2 μg/m3,PM2.5质量浓度与温度呈正相关,但相关系数不高,在PM2.5浓度的峰值或谷值附近表现明显,与相对湿度1月份采样点各气象要素呈负相关。

图3 1月份采样点各气象要素