1980~2018年龙泉驿区降水的多尺度特征

吴亚泽 ,肖天贵 ,高楷祥

(1.成都信息工程大学大气科学学院,成都 610225;2.成都市双流区气象局,成都 610200)

引言

近几十年来,在全球气候变暖背景下,自然灾害中旱涝灾害对我国每年经济造成的损失占据了很大比重[1]。成都市作为四川省的省会城市,近年来大力实施城市“东进”,跨越龙泉山发展,城市空间格局由原来的“两山夹一城”转变为“一山连两翼”[2]。龙泉驿区作为国家级经济技术开发区(简称经开区),2000年2月由国务院通过并批准龙泉驿区成为成都市现代化城市副中心,在区域经济社会发展中具有重要的地位。

龙泉驿区位于成都市东部龙泉山脉中段,面积556.98km2,属于亚热带湿润气候区,气温平和,冬无严寒,夏无酷暑。春季降水最少,倒春寒现象居多;夏季降水最多,是洪涝灾害的多发时节;秋季凉爽多雨;冬季多雾少雪,日照相对其他季节较少[3]。2008年汶川地震发生之后,四川盆地及成都市周边山脉地质活动日渐频繁,滑坡、泥石流等地质灾害频发。国务院灾难评估报告指出:伴随汶川大地震同时产生了大约15000例滑坡、泥石流等地质灾害,这些地质灾害所产生的损失大约占整个地震损失的33%。龙泉驿区处于龙门山地质断裂带附近所构成的特殊地理位置,加之强降水天气多发,容易出现地质灾害,其对自然灾害的影响非常敏感[4]。因此,研究龙泉驿区的降水特征和集中性具有十分重要的科学意义和应用价值[5]。

已有很多学者开展了四川盆地的气候变化特征研究。高蔺云等[6]、孙昭萱等[7]、罗玉等[8]分析发现,四川盆地降水主要集中在夏季,占比全年降水的53.3%,盆地内大多数地区降水呈下降趋势。陈鹏等[9]等、杨福安等[10]研究表明,四川盆地夏季气温和降水均具有明显的准3a和准10a周期振荡特征。陈超等[11]和赵静等[12]对四川盆地近五十年的气候研究表明,盆地内降水量年际振荡较大,20世纪60年代和80年代降水量偏多,其余年代降水偏少,且1990年之后降水显著减少。总的说来,现有工作以四川盆地为主,专门针对龙泉驿区降水的研究并不多见。本文针对这一薄弱环节,拟利用国家气象站和自动气象站观测资料,分析龙泉驿区降水的时空变化规律、降水强度和集中性特征,以期为全面认识气候变化事实和科学制定防灾减灾决策提供科技支撑。

1 资料与方法

研究资料包括:成都市龙泉驿区国家观测站的降水资料,时间长度1980~2018年;2009年后逐步建立的17个区域自动气象站30min降水资料。研究方法包括趋势分析、Morlet小波分析[13]以及Mann-Kendall突变检验[14−16]等常规统计方法。

2 年降水变化的多尺度特征

滑坡、泥石流等重大地质灾害的发生通常与强降水关系密切,而降水的发生受多种因素,其时空演变规律极其复杂,揭示降水的多尺度时间变化特征,对提升天气预报和灾害预警水平具有重大意义。

2.1 年降水量变化的多尺度特征

图1是1980~2018年龙泉驿区年降水量年际变化。由图可知,近39a,龙泉驿区年降水量总体呈下降趋势,其降水倾向率为−43.2mm/10a;年降水量还表现出显著的年际差异和波动变化特征,年降水量最大的2018年(1326.9mm)与年降水量最小的2006年(503.1mm)降水差值为823.8mm,年际差值达1倍以上。近39年,年降水量较少的年份有:1983、1986、1989、1993、1996、2006、2013、2017年共8年,年降水量较多的年份有1981、1984、1988、1990、2001、2008、2013、2018年共8年。5年滑动平均曲线表明,1982~1995年龙泉驿区年降水量呈下降趋势,2003年之后年降水量呈增加趋势。2008、2009、2013和2018年的年降水量超过1000mm,分别为1043.6mm、1033.5mm、1019.4mm、1326.9mm。在10a时间尺度上,龙泉驿区1980~1989年、1990~1999年、2000~2009年、2010~2018年的平均降水量分别为974.49mm、879.09mm、840.52mm、852.93mm,降水倾向率为−40.52mm/10a。

图1 1980~2018年龙泉驿区年降水量年际变化

图2 1980~2018年龙泉驿区年降水量的小波变换系数(a)和方差(b)

图2是1980~2018年龙泉驿区年降水量的小波分析结果。如图所示,龙泉驿区年降水量在多个时间尺度上呈现出不同的周期振荡特征,以准3a和准9a周期为主。在7~11a时间尺度上,1980~1984年、1989~1994年、1998~2003年、2007~2010年为降水偏多期,1985~1988、1995~1997、2004~2006、2010~2012年为降水偏少期,降水量的年代际特征明显。在5a以内的时间尺度上,龙泉驿区年降水量也表现出丰沛期和稀少期交替出现的特征,20世纪90年代中期之前的降水量变化周期主要为2~3a,之后则以3~4a的振荡周期为主。2007~2010年,龙泉驿区年降水量存在准3a和准9a的周期振荡叠加,这一时段更容易出现引发灾害的强降水事件。

图3是1980~2018年龙泉驿区年降水量的M-K突变检验结果。从UF曲线变化特征看,1980年开始,龙泉驿区年降水量存在一个短暂的上升过程;1983年开始下降,1986年之后UF值始终<0,说明龙泉驿区年降水量存在明显的减少过程,1997年这种减少趋势通过了0.05水平的显著性检验;在2003~2008年和2015~2018年,UF曲线又超过了0.05水平的信度检验线,表明龙泉驿区年降水量呈显著的减少趋势。根据UF和UB曲线交点的位置,可以看出,突变点存在于1989~1992年,但未通过0.05水平的显著性检验,说明龙泉驿区年降水量的年代际变化特征并不显著。

图3 1980~2018年龙泉驿区降水量M-K突变检验结果(UF:实线,UB:虚线)

2.2 年降水日数变化的多尺度特征

降水日数能在一定程度上反映出降水强度的变化。图4给出了1980~2018年龙泉驿区年降水日数的小波分析结果。如图所示,近39a龙泉驿区年降水日数存在明显的4a、7~8a和准12a振荡周期;1995年之前,存在完整的7a周期振荡,之后以8a周期振荡为主;1980~2018年存在准12a振荡周期。结合图2a和图4a可知,2018年之后龙泉驿区很可能处于降水日数偏多且降水量偏大的时段。因此,近年来应该密切关注龙泉驿区降水情况,加强防范地质灾害。

图4 1980~2018年龙泉驿区年降水日数的小波系数(a)和方差(b)

图5是1980~2018年龙泉驿区年降水日数M-K突变检验结果。从UF曲线可知,1991年之前降水日数呈增加趋势,之后UF曲线均在0值以下,降水日数呈下降趋势,均未通过0.05水平的显著性检验,表明龙泉驿区年降水日数的变化趋势并不十分显著。另外,UF和UB曲线交点较多,突变情况繁复,但均未通过0.05水平的显著性检验,说明龙泉驿区年降水日数的年代际变化特征并不显著。

图5 1980~2018年龙泉驿区年降水日数M-K突变检验结果(UF:实线,UB:虚线)

3 季节降水的多尺度特征

一般而言,由于降水引起的地质灾害活动主要是发生在降水相对集中的某些特定时段,这些特定时段可能是季节或者月份。因此,针对不同季节的降水变化规律开展研究,对于加强地质灾害的防范预警意义重大。

图6是1980~2018年龙泉驿区春季和夏季降水量的年际变化。如图6a所示,龙泉驿区春季降水倾向率为−0.63mm/10a,呈弱减少趋势。在20世纪80年代,春季降水变化相对平缓,降水量波动在135.1~208.9mm之间,年际差异达73.8mm,标准差为22.7mm;在20世纪90年代及之后,1997年春季降水量达283.6mm,而1995年仅有73.0mm,年际差异达210.6mm,标准差为51.1mm;21世纪以来,春季降水量表现为先增加再减少的特征,21世纪10年代呈缓慢下降趋势。结合对应的小波分析(图7)可以看出,近39a龙泉驿区春季降水存在明显的周期性变化过程,振荡周期约为7a,伴有5个少雨期和6个多雨期,2000年之后出现的准3a振荡是次要周期。

如图6b所示,龙泉驿区夏季降水变化特征与年降水量类似,总体呈现下降的趋势,其倾向率为−37.6mm/10a,1984年和2018年夏季降水量最多,分别为1018.1mm和996.4mm,2006年最少为247.0mm,降水量年际差异达771.1mm,标准差为154.8mm。从五年滑动平均曲线看,1980~1994年夏季降水量相对充沛,位于趋势线之上;1994~2010年降水相对较少,处于趋势线以下;2010年之后,降水呈增多趋势。结合对应的小波分析(图8)可以看出,龙泉驿区夏季降水存在显著的准9a周期振荡,4个少雨期和4个多雨期交替出现,准3a的振荡次周期不太明显。近年来夏季降水量呈显著增加趋势,且多以大雨、暴雨等短时强降水居多,对诱发地质灾害有着重要影响,因此对于夏季发生的强降水事件应该加强预警。

图6 1980~2018年龙泉驿区春季(a)、夏季(b)降水量年际变化

图7 1980~2018年龙泉驿区春季降水量的小波系数(a)和方差(b)

图8 1980~2018年龙泉驿区夏季降水量的小波系数(a)和方差(b)

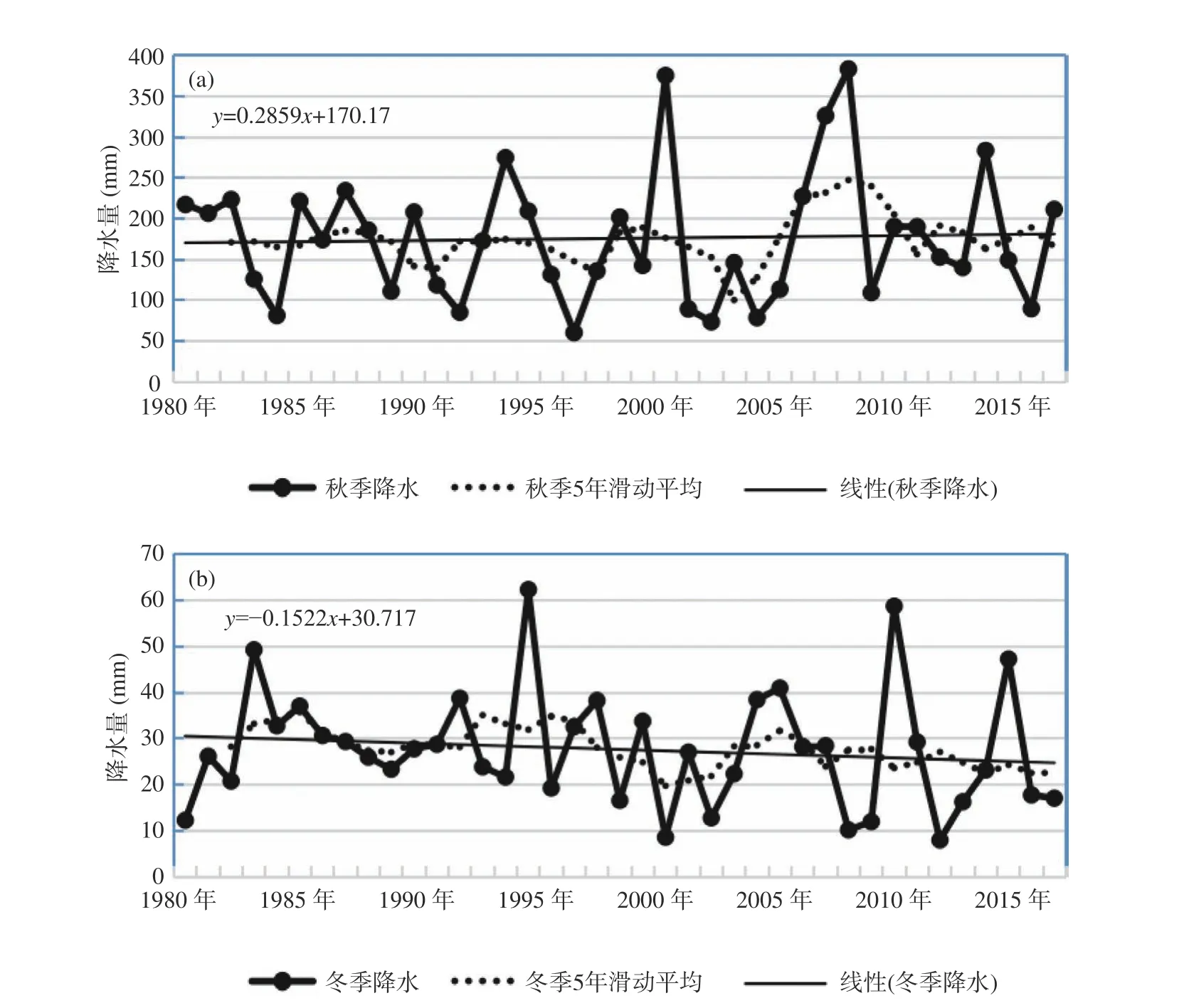

图9a是1980~2018年龙泉驿区秋季降水的年际变化。与春、夏两季降水变化趋势不同的是,秋季降水总体呈缓慢增加的趋势,其倾向率为2.86mm/10a,秋季降水量最多(383.7mm)与最少(60.3mm)之间差异达323.4mm,尤其是20世纪90年代及之后,秋季降水的波动更加显著,降水标准差为94.2mm,比20世纪80年代的标准差(51.1mm)高出43.1mm。结合对应的小波分析(图10)可以看出,龙泉驿区秋季降水存在明显的周期性变化特征,其振荡周期为7~8a。

图9b是1980~2018年龙泉驿区冬季降水的年际变化。冬季降水在全年中最少,平均降水量仅有30.72mm,趋势平缓,年际变化不大,其最大降水量(62.4mm)与最小降水量(8.00mm)的差异表明冬季产生大到暴雨的概率很低,结合对应的小波分析(图11)可以看出,龙泉驿区冬季降水存在显著的准10a振荡周期,准5a的次周期在2000年之后才逐渐显现。

图9 1980~2018年龙泉驿区秋季(a)、冬季(b)降水量年际变化(单位mm)

图10 1980~2018年龙泉驿区秋季降水量的小波系数(a)和方差(b)

图11 1980~2018年龙泉驿区冬季降水量的小波系数(a)和方差(b)

总的来说,对于龙泉驿区降水诱发地质灾害的预报预警,主要需关注春、夏、秋三季的大雨、暴雨天气,尤其是夏季的强降水预报。2005年之后,由于春、夏、秋季降水呈增加趋势,加之降水量波动较大,降水诱发地质灾害发生的可能性也有所增大,需重点加强春、夏、秋季节的降水预报预警,尤其是夏季的强降水预报。

4 月降水量变化特征

图12是1980~2018年平均龙泉驿区降水逐月变化。1~4月,降水量均小于50mm;5~8月,降水量急剧增长;7月、8月降水量分别为215.4mm、201.4mm,9月降水量迅速减少至122.0mm,之后3个月降水量均低于50mm。可见,降水量高于200mm的7、8月为龙泉驿区主要降水时间段,降水量为100~150mm的6月和9月为次要降水时间段,降水量为50~100mm的5月为过渡降水时间段,其余月份为降水偏少时段。全年只有5~9月能产生暴雨及以上强降水,这就是统计意义上降水诱发滑坡、泥石流等地质灾害的主要时段,应把7、8两个月作为地质灾害的重点防御时段。

图12 1980-2018年平均龙泉驿区降水量的逐月变化

图13给出了1980~2018年龙泉驿区7月和8月降水的年际变化。可以看出,7月降水量减少趋势不明显,8月降水量呈明显减少趋势,二者年际波动均较为显著。7月最大降水量(673.4mm,2018年)与最小降水量(52.5mm,2015年)之间年际差异可达620.9mm,而8月最大降水量(402.1mm,2001年)与最小降水量(56.9mm,2011年)之间年际差异为345.2mm,表明7月降水的年际波动比8月更大。从年代际变化特征看,7月和8月降水量年代际变化趋势基本相反。20世纪80年代初期和2010年代中后期的7月降水相对偏多,其余时段的7月降水相对偏少;8月降水最少的时间段同样位于20世纪80年代初期和2010年代中后期,其余时间段的8月降水相对偏多;7月和8月降水的年代际变化趋势相反。

图13 1980~2018年龙泉驿区7月(a)和8月(b)降水量的年际变化

5~9月是传统意义上的汛期,一般易发暴雨天气。图14表明,1980~2018年龙泉驿区汛期降水平均值为744.3mm,汛期降水量总体呈显著下降趋势,倾向率为−4.3mm/10a。从汛期降水的年代际变化看,1980~1989年、1990~1999年、000~2009年和2010~2018年四个时段的平均汛期降水量分别为838.59mm,716.26mm,684.93mm和649.15mm,即减少率为−76.2mm/10a,可见10年时间尺度上汛期降水减少显著。1983、1986、1989、1993、1997、2006、2017年为汛期降水偏少年,1981、1984、1988、1990、2001、2008、2013、2018年为汛期降水偏多年,其降水量最大值(1200.6mm)与最小值(374.8mm)差异可达825.8mm,年际变化十分显著。

图14 1980~2018年龙泉驿区汛期降水量的年际变化

5 旬日降水集中性特征

5.1 旬降水集中性特征

图15是1980~2018年平均龙泉驿区降水量的逐旬变化。如图所示,旬降水量变化特征遵循准正态分布规律。1~12旬(1~4月)和28-36旬(10~12月)旬降水量偏少(低于20mm),仅可能出现中雨,降水诱发地质灾害是小概率事件;旬降水量双峰结构特征明显,即第21旬(7月下旬)和23旬(8月中旬)降水量分别为87.6mm和86.3mm;第18旬(57.8mm)和第25旬(55.8mm)降水量也分别超过了第19旬(53.5mm)和第24旬(55.5mm),显示出降次双峰结构特征;旬降水量迅速增加的阶段发生在第12旬(19.4mm)至第18旬(57.8mm)之间,第24旬后降水量迅速减少,第28旬降水量已低至17.3mm;第12~18旬和25~28旬降水量变化为20~50mm,旬内仍有出现大到暴雨的可能性,即龙泉驿区在汛期初期和后期均存在着降水诱发地质灾害的可能性;第18旬~25旬(6月下旬~9月上旬)平均降水量超过了50mm,其中第20~23旬(7月中旬−8月中旬)降水量超过了60mm,均为龙泉驿区大雨、暴雨发生概率较大的时期,需特别加强降水诱发地质灾害的预报预警。

图15 1980~2018年平均龙泉驿区降水量的逐旬变化

5.2 日降水集中性特征

图16是1980~2018年平均龙泉驿区降水量的逐日变化。如图所示,日降水量变化整体呈准正态分布特征;1~7月,日降水量呈上升趋势,8~12月呈下降趋势;降水量较小值出现在一年中的1~5月和9~12月,即非汛期日降水量都较小;汛期日降水量在7月与8月最为丰盈,最大值出现在第231天,对应8月19日,日降水量为16.04mm。可见,汛期持续降水极有可能逼近龙泉驿区山地受降水冲刷所能承受的极限,从而诱发滑坡、泥石流等地质灾害。因此,加强汛期龙泉驿区灾害隐患点的降水预警预报是防灾减灾的重点。

图16 1980~2018年平均龙泉驿区降水量的逐日变化

6 结论

本文利用国家气象站和自动气象站观测资料,分析1980~2018年龙泉驿区降水的时空变化规律、降水强度和集中性特征,得到的主要结论如下:

(1)龙泉驿区年降水量整体呈现明显的下降趋势,且年际差异显著,具有明显的准4a周期振荡特征。20世纪80年代~90年代末期年降水量出现缓慢下降趋势,2005年开始,又表现为增多的趋势,且2018年后仍处于增加的趋势,未来对于龙泉驿区降水的预报预警变得日益重要。

(2)龙泉驿区年降水量及降水日数表现出较明显的多尺度变化特征,降水量存在明显的准3a和准9a周期振荡特征,准9a周期最为显著。降水日数存在明显的准4a,7~8a和12a周期变化,以7~8a周期最为显著。降水量趋势变化显示在2018年后将处于新的丰水期,而降水日数也呈增加趋势。

(3)龙泉驿区降水具有明显的季节性特征。春季降水减少趋势非常缓慢;夏季降水整体减少趋势显著,以大到暴雨等短时强降水居多;秋季降水与春、夏季不同,呈缓慢的增加趋势,倾向率2.86mm/10a,且年际变化显著;冬季降水变化趋势平稳,年际变化不大。

(4)龙泉驿区的主要降水月份为7、8月,二者平均月降水量均可达200mm以上,其月降水量的年代际变化表现出7、8月交替出现峰值的“跷跷板”现象,即降水量7月多(少)则8月少(多)。龙泉驿区7、8月降水的预报预警相较于其他时间更为重要。

(5)龙泉驿区旬降水量具有明显的准正态分布特征。龙泉驿区在汛期6月下旬~9月上旬发生大雨、暴雨概率较大,旬内降水量最集中时段为7月下旬与8月中旬,次集中时段为6月下旬~7月上旬和8月下旬~9月上旬。龙泉驿区日降水量也呈准正态分布特征,较大值出现在汛期,非汛期日降水量较少,不容易引发地质灾害。