国外土壤环境基准研究进展及对中国的启示*

葛 峰,徐坷坷,刘爱萍,张可桂,云晶晶,张爱国†

(1. 生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042;2. 南京国环环境研究院有限公司,南京 210042)

土壤环境中的污染物对生态安全、人体健康和食用农产品质量安全等保护对象不产生有害效应的最大浓度或水平称为土壤环境基准[1-4]。不同于土壤环境质量标准的管理性需求,土壤环境基准属于基础科学范畴,不过多考虑社会、经济和技术等因素的影响,不具有法律约束力,仅作为一般性指导[5],是环境科学、生态学、毒理学和流行病学等多个学科成果的集成[6],包括阈值研究、毒理学研究、暴露参数研究等工作。土壤环境基准是评价土壤质量、控制土壤质量和制订质量标准的重要依据,与质量标准之间存在着必然的联系和一定的数值关系,在土壤污染防治、生态环境保护、农产品安全生产和保障人体健康过程中具有重要的基础科学支撑作用[7-8]。我国《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)的主要编制者夏家淇先生明确表示“95 标准”的制定采用了生态环境效应法,标准值是在十几个全国代表性土壤的土壤环境基准值的基础上获得的[9]。2018 年6 月22 日颁发的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)[10]和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018)[11]同样采用了一些土壤环境基准研究的成果与方法[12],如在制定土壤汞风险筛选值时编制组依据基于水稻的物种敏感性分布法获得的阈值研究数据调整了土壤pH 7.5 以下的水田标准值,但是由于我国土壤环境基准研究起步晚、积累相对较少,在GB 15618 土壤汞风险筛选值修订过程中对于其他用地方式则参考基于根茎类农产品(土豆等)物种敏感性分布法获得的土壤阈值研究数据进行了标准值的调整。

相比较之下,欧美等国家土壤环境基准研究工作普遍起步于20 世纪末[13-16],目前在土壤环境基准方面已经积累了一定的经验。本文综合分析了国际土壤环境基准研究现状及发展趋势,归纳总结了国际上基于保护不同对象的土壤环境基准研究制定方法及研究发展趋势,并结合我国土壤环境基准研究现状、既有基础以及土壤环境管理的需求,按照“吸收借鉴、重点突破、创新跨越、支撑引领”的思路,提出了我国土壤环境基准发展的框架,明确了我国土壤环境基准发展的方向和阶段性目标。

1 国际土壤环境基准研究体系

1.1 土壤环境基准研究的发展历程

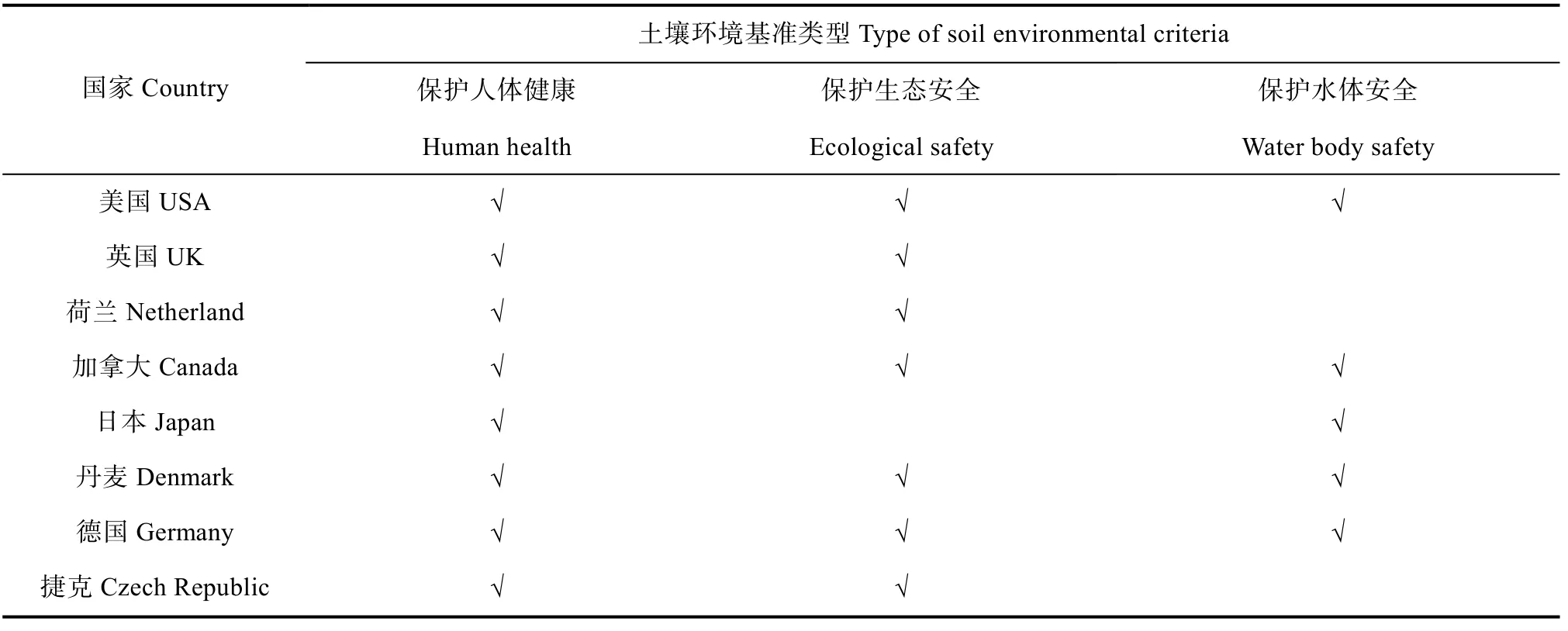

美国和荷兰政府在土壤环境保护方面较早开展了土壤环境基准研究和标准的制订工作,其研究过程中所使用的方法学目前已被其他国家广泛借鉴和引用[17-21]。有些国家的筛选值或指导值是直接以土壤环境基准的研究结果定值的,如美国的土壤筛选值(soil screening level,SSL)、加拿大的土壤质量指导值(soil quality guideline value,SQG)、英国的土壤指导值(soil guideline value,SGV),这些值不具有法律上的强制性,在科学意义上等同于土壤环境基准值[22-24],用于指导各国土壤环境保护工作;有些国家如荷兰的干涉值(intervention values,IVs)则是综合考虑土壤环境基准的研究成果和社会、经济因素及管理需求等制定的[25-26]。土壤环境基准研究工作是一个循序渐进的过程,表1 表明,在开展土壤环境基准研究的过程中,按照保护对象可将土壤环境基准分为保护人体健康、保护生态安全和保护水体安全三大类,其中人体健康是各国在开展土壤环境基准研究工作中共同关注的保护对象,不少国家还考虑了保护生态安全的土壤环境基准。此外,美国、加拿大、丹麦等国还专门开展了保护地下水和/或地表水的土壤基准。

1.1.1 美国 由于工业废弃地等的影响,场地污染对人体健康的危害首先进入公众视野(图1)。1986年,美国环境保护局(Environmental Protection Agency,EPA)发布了《超级基金场地公众健康评价手册》[27],将公众健康评价纳入超级基金场地修复可行性研究过程;1989 年,EPA 又整合发布《超级基金场地风险评价指南(卷1):人体健康评价手册》(过渡性指南)[15],明确人体健康评价的程序和方法。1991年,为加速国家优先名录上的污染场地修复速度,EPA要求固体废物应急响应办公室(Office of Solid Waste and Emergency Response,OSWER)开展了为期30 d 的研究工作,自此拉开了美国土壤环境基准研究的序幕。1993 年,EPA 发布《土壤筛选值指南草案》[17],对土壤筛选值的制订背景、意义以及制订过程中的关键步骤进行了说明,并明确SSL 是基于风险的水平,并非强制性的、全国性的清理标准[17]。1996年,EPA 经过多年努力最终拟定和正式发布《土壤筛选指南:用户手册》[28]和《土壤筛选指南:技术背景文件》[18],明确非单一暴露途径下,土壤筛选值应取所有暴露途径下的最小值。1996 年以后,EPA根据本国环境管理的需求陆续对1996 年发布的土壤筛选指南进行补充和完善,于2002 年发布《超级基金场地土壤筛选值制定补充指南》[29],将工商业用地及建筑工地的暴露列为默认暴露情景。

表1 欧美等主要国家基于不同保护对象的土壤环境基准Table1 Soil environmental criteria in major countries relative to protection object

相比于人体健康,EPA 对生态安全的研究滞后了一些。1992 年,EPA 首次发布了生态风险评价框架报告[30],对生态风险评价过程、原则及方法学进行规定。此后,自1992 年至1994 年,EPA 聚焦于指南框架及关键问题研究,先后开展意见征集、同行评议、指南修订等工作,最终于1998 年发布《生态风险评价指南》。随着生态风险评价技术方法的发展与成熟,EPA 将生态风险评价方法应用到了土壤生态筛选值的研究领域,并于2000 年发布《土壤生态筛选值指南:草案》[31],提出基于生态风险评估方法制订土壤生态筛选值的思路,并在2003 年发布的正式文本中明确了24 种典型污染物的土壤生态筛选值(17 种金属和7 种农药类污染物)。此外,随着工业化进程加快和新型污染物的出现,EPA 从新增污染物、暴露参数研究、毒理学研究等角度不断更新完善污染物土壤筛选值体系,2011 年、2017年、2018 年先后对暴露参数手册进行修订[32-37];2002 年先后发布六氯丁二烯[38]、萘[39]的健康效应科学研究报告,2016 年发布全氟辛烷磺酸[40]的健康效应科学研究报告等;2002 年之后又先后针对挥发性有机污染物及半挥发性有机污染物室内蒸气入侵对人体可能产生的健康危害开展了评估模型、推荐暴露参数以及推导的技术规范等的研究[41-44]。

1.1.2 加拿大 1989 年,土壤污染导致的环境安全和人体健康问题日益引起公众关注。为此,加拿大环境部长理事会(Canadian Council of Ministers of the Environment,CCME)启动了国家污染场地修复五年规划。为保证实施该规划过程具有统一的评价和修复场地的准则,1991 年CCME 根据已有土壤和水质基准,基于专家经验建立了污染场地质量临时基准[45]。但该临时基准科学性欠佳,因此,1996 年CCME 又发布了《保护环境和人体健康的土壤质量指导值推导草案》,引导加拿大各界按照技术指南开展污染物SQG 研究,规定该指南仅作为引导性文件,不具有任何法律约束力[46],并以污染物的SQG替代临时基准,大大提升了质量指导值的科学性和实用性。随着工业化进程加快及科学技术发展,加拿大逐渐出现了新的环境问题和环境需求,以往的技术指南已不能满足发展的需要。2006 年CCME 修订并颁布了《保护环境和人体健康的土壤质量指导值推导技术指南》[3]。此外,随着基础数据的累积和不断修订,CCME 还针对性地发布了一些单一污染物如多环芳烃[47]、钡[48]、硒[49]、全氟辛烷磺酸盐[50]等的SQG 值及其研究技术报告,不断补充和完善了本国的土壤质量指导值研究体系。

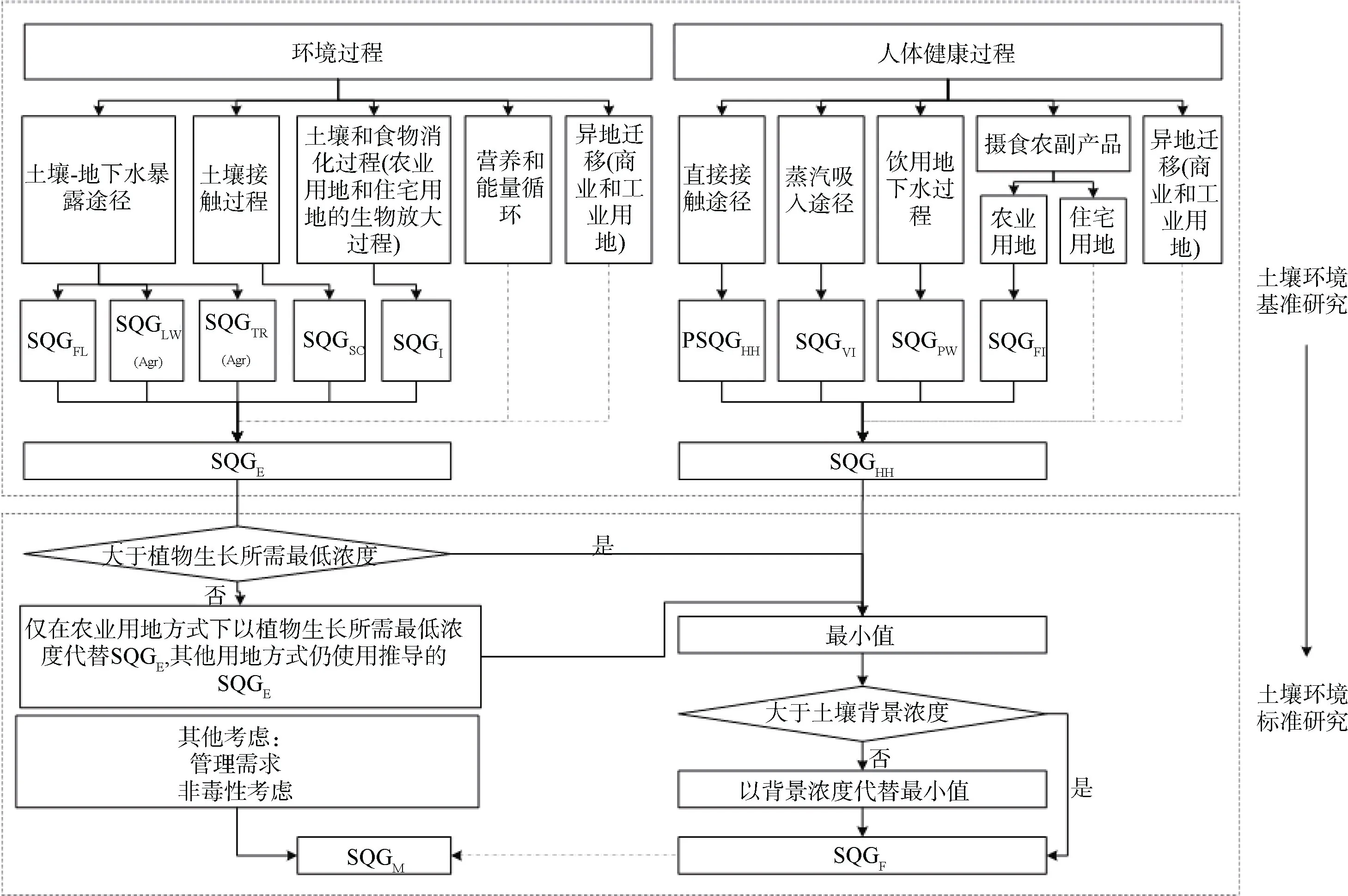

在SQG 的推导方面(图2),CCME 主要考虑人体健康和环境安全两个方面可能存在的风险。推导SQGE时,分别考虑包括土壤无脊椎动物、植物、微生物、牲畜、陆生野生动物和捕食者在内的生态受体,同时也考虑了风蚀和水蚀产生的污染迁移及可能造成的环境影响;推导SQGHH时,考虑直接暴露、室内蒸气入侵、饮用地下水、摄食农产品等途径可能对人体造成的健康风险。其中,一些作为检验机制的暴露情景,不纳入模型计算范围,但是应当被作为SQGHH的调整依据,如住宅/花园用地方式下,存在摄食花园中自产农产品的情况时,应当基于管理上对自产农产品污染物浓度的要求调整经由人体健康风险评估推算的SQGHH。CCME 还规定:1)当按照指南推导的SQGF低于仪器检出限时,应当在发布SQGF时进行标注,但不应进行修改;2)当SQGF低于植物生长所需的最低浓度时,在农业用地方式应当将SQGE默认为植物生长所需的最低浓度;3)土壤质量指导值对外发布时,应以表格形式呈现所有过程值、SQGF及SQGM。

1.1.3 英国 20 世纪80 年代,在英国污染土地再开发利用部门间委员会(the United Kingdom Interdepartmental Committee for Redevelopment of Contaminated Land,ICRCL)研究成果的基础上,英国颁发了 17 种污染物的土壤触发值(trigger concentration),用于指导城市污染土地的再开发利用工作[51]。随着土壤触发值的颁布、应用与修订,1990 年,英国下议院环境审计委员会提出应建立一套更广泛的、科学的技术导则,覆盖人体健康风险评估的不同方面,提升专业标准的制订水平[52]。鉴于此,英国环境署(Environment Agency,EA)组织相关人员对人体健康风险评估法及生态风险评估法进行了多年研究,最终于2002 年开发了基于人体健康风险评估的污染场地暴露评估(contaminated land exposure assessment,CLEA)模型,用于指导土壤指导值的推算。同年12 月,EA 撤销ICRCL 于1983 年修订发布的《污染地块的评价和再开发利用指南》一文,以CLEA 模型推导的土壤指导值代替土壤触发值[53]。2009 年,EA 发布《CLEA 模型技术背景文件更新版》[54],建立了土壤指导值制定的概念模型,并以某一暴露途径下源于土壤的平均每日暴露量等于该暴露途径下的健康基准值时的土壤污染物浓度作为该暴露途径下污染物的土壤指导值,其中健康基准值是指人群长期暴露于污染物中所能承受的最大暴露量[24],是土壤指导值推算过程中必不可少的一个参数。污染物毒理学参数研究作为土壤环境基准研究工作的一部分,与土壤环境基准的科学性有着密不可分的关系。自1990 年至今,EA 组织和引导相关人员开展了一系列污染物的毒理学研究工作,为土壤指导值的制定奠定了坚实的科学基础。在土壤生态筛选值方面,英国于2004 年正式发布《土壤筛选值在英国生态风险评价中的应用》[55],后续又发布了土壤生态风险筛选值的推导及研究报告和工具应用文本等,引导了英国国内开展基于保护生态安全的土壤环境基准研究工作。目前,EA 已经按照生态风险评估的方法制订了19 种污染物的土壤筛选值,用于保护土壤的生态物种和生态功能。

图2 CCME 土壤环境基准及标准研究框架Fig. 2 Framework of the research on soil environmental criteria and standards of CCME

此外,由于土壤指导值是直接通过CLEA 模型推算的科学值,经过近些年的运用,英国各界发现,在污染土壤风险筛选过程中将基准研究获得的土壤指导值直接作为阈值使用会导致对污染场地的过度分类。因此,英国环境和农村事务部在2007 年提出应当将基于CLEA 推导出的土壤指导值提高到与法律定义的不可接受风险相一致的水平后再作为风险筛选标准使用[56]。

1.1.4 荷兰 荷兰是欧盟成员国中最早就土壤保护进行专门立法的国家之一,1970 年就起草了《土壤保护法》,并于1983 年引入了全国统一的A、B、C 值用于指导荷兰国内的土壤保护管理工作[57];1994 年对《土壤保护法》进行了修订,并将A、B、C 值修订为基于风险的目标值(target values,TVs)和IVs[58];2000 年荷兰原住房空间规划和环境部(VROM)发布了《荷兰目标值及干涉值,2000》,明确规定土壤目标值用于指示土壤环境质量处于可持续利用状态或者土壤处于背景状态,并开发了CSOIL 软件专门用于干预值的推算,对基于风险的目标值和干预值进行了更新[59]。2006 年,在荷兰政府更新的相关文件中,以土壤背景值(background value,BV)代替TVs;2009 年修订发布了19 种无机污染物和67 种有机污染物在标准土壤条件下的IVs。

1.2 基准制定方法学

根据各国实际国情,土壤环境基准的研究工作可以分为保护人体健康的土壤环境基准、保护生态安全的土壤环境基准、保护农产品安全的土壤环境基准和保护水体安全的土壤环境基准。但国际上由于种植结构和饮食结构的不同,大多未单独开展保护农产品安全的土壤环境基准研究工作,而是普遍考虑保护人体健康的土壤环境基准、保护生态安全的土壤环境基准和保护水体安全的土壤环境基准三类。

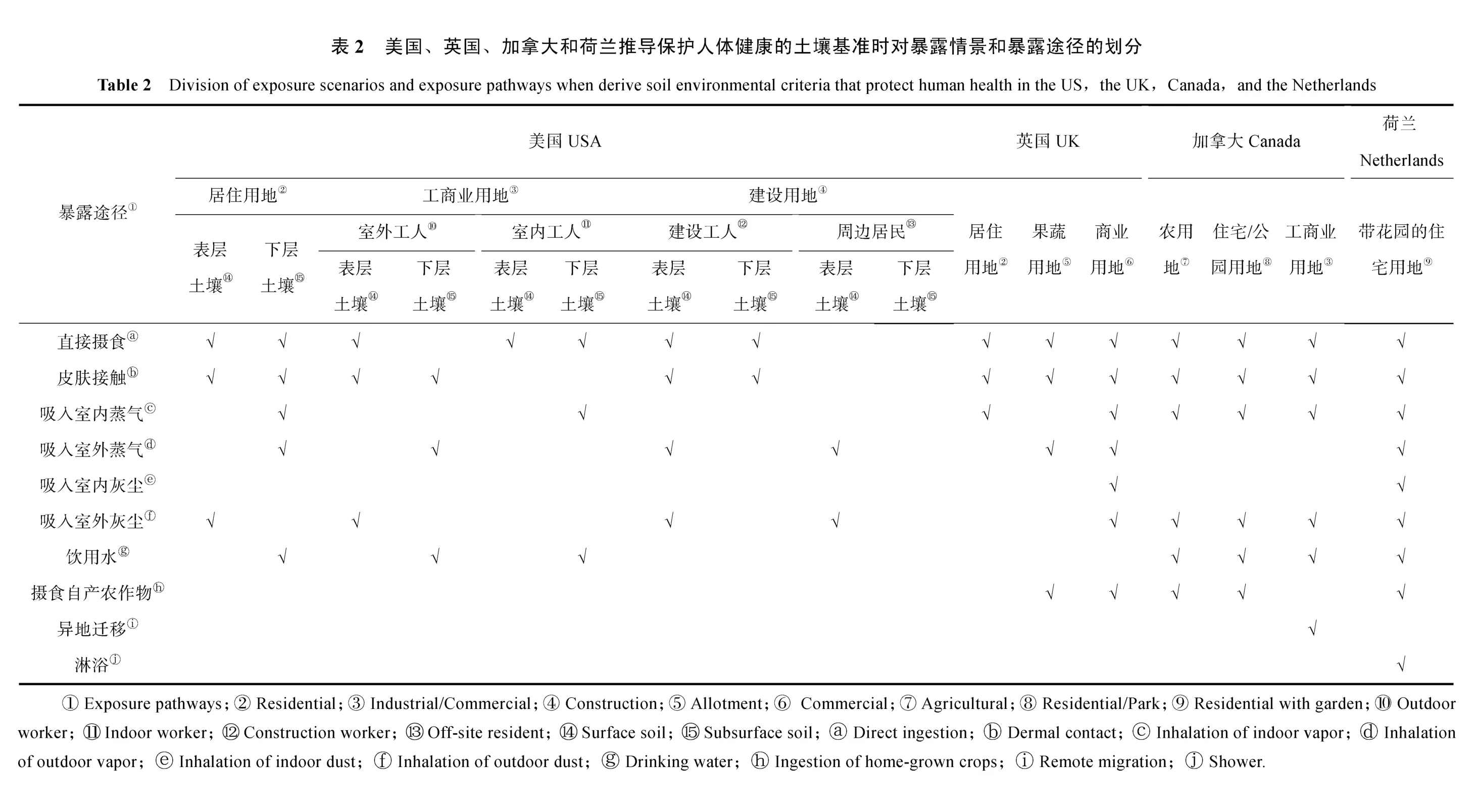

1.2.1 保护人体健康的土壤环境基准制定方法学 人体健康风险评估是欧美等国家在研究保护人体健康的土壤环境基准过程中普遍采用的方法,虽然各国在研究过程中所采用的方法学相同,但最终研究制定的土壤环境基准并不相同。因国而异的用地方式、生活方式和敏感人群划分方式及毒理学参数和一些建筑物、气象参数等的本土化程度是导致各国采用同一方法学所制定的土壤环境基准存在差异的主要原因之一[60]。首先,国家主流用地类型决定了用地方式的划分。除荷兰直接将带花园的住宅用地作为标准用地方式进行规定外,美国、英国和加拿大在用地方式的划分上皆有所不同(表2)。而且,即使对于同一类住宅用地,不同国家还存在着是否带花园的区别。其次,由于各国敏感人群的划分和敏感人群的活动行为上的差异,各国在具体暴露途径的考虑上也存在一定的差异。最后,不同国家在暴露参数、暴露模型及毒理学参数等方面的取值也不相同。Provoost 等[61]通过对美国、比利时、荷兰、瑞典、挪威等地人体健康风险评估过程进行对比研究发现,模型计算方法及其参数取值等科学性参数是引起基准值变异的最主要原因,其次是可接受风险水平等政策型参数、建筑物参数和气象参数等地理型参

数引起的变异最小。当把科学型参数和政策型参数统一后,各国挥发性有机化合物经由室内挥发途径推导的基准值的差异从2~4 个数量级变为1 个数量级。Yao 等[62]建立了一种针对氯代烃类污染物的蒸气入侵模型(chlorinated vapor intrusion model,CVI),经过案例研究发现,CVI 模型能够更好拟合实际场地中氯代烃污染物的蒸气入侵情况;杜红花[63]通过研究发现,分别采用《污染场地人体健康风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)中推荐的J&E 模型和结合我国国情进行修正后的室内蒸气入侵模型进行暴露风险评估发现,苯并[a]芘室内蒸气入侵暴露途径的致癌风险由3.8×10–5减小至3.44×10–19。

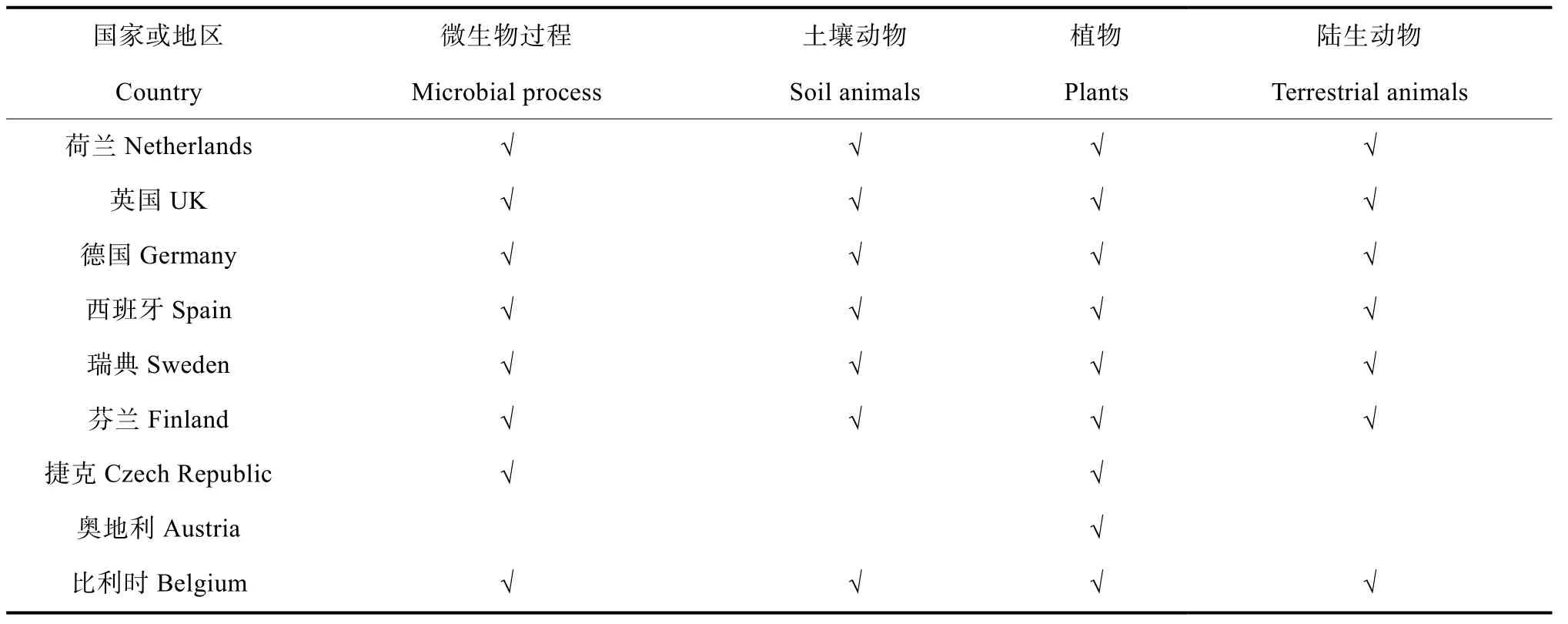

1.2.2 保护生态安全的土壤环境基准制定方法学 与人体健康风险评估方法相比,各国生态风险评估技术的发展相对滞后且参差不齐。美国目前已经具备了较为完善的生态筛选值制定技术指南,制定并发布了本国具有指导性意义但不具备法律强制性的生态筛选值。在欧盟国家中德国、芬兰及荷兰也开展了本国保护生态安全的土壤环境基准的研究工作,制定并发布了本国的生态风险评估技术指南。欧美国家研究保护生态安全的土壤环境基准的方法学基本类似,主要包括文献数据收集与评价、数据选择、保护生态安全的土壤环境基准的计算和基准值的验证等。各国在保护生态安全的土壤环境基准研究过程中的差异主要是由所保护生态受体类型(表3)、文献数据筛选原则、测试终点、生态毒性数据库、最小毒性数据量、保护水平、评价因子及数据外推方法等的不同所导致的。

1.2.3 保护水体安全的土壤环境基准制定方法学 保护水体安全的土壤环境基准研究相对晚于人体健康和生态安全。由于饮用水来源不同,各国保护水体安全的土壤环境基准所针对水体并不相同,研究成果也相对有限。总体而言,欧美国家大多是将地下水途径作为某特定条件下的暴露途径列入保护人体健康的土壤环境基准研究过程中,推导过程中污染源位置、污染源区域以及污染物稀释衰减机制、土壤和水文地质参数的选择等导致了最终建立的土壤环境基准的差异。美国、荷兰等[29,64]较少国家在以地下水作为饮用水的情况下,对开展基准研究的方法学进行了较多保守性假设,单独制定了保护地下水安全的土壤环境基准。例如,EPA 假设:1)地下水不包括未污染的不饱和带;2)受体位于污染区域的边缘;3)污染物衰减因素仅考虑饱和带地下水的稀释作用,不考虑包气带及饱和带中的吸附和降解。

表3 欧盟不同国家制定保护生态安全的土壤环境基准所保护的生态受体类型Table3 Types of ecological receptors protected by soil environmental criteria for ecological safety relative to country in the EU

1.3 国际土壤环境基准发展趋势

随着土壤环境基准研究持续深入,国外土壤环境基准体系不断完善并向纵深发展。在保护人体健康的土壤环境基准研究方面[33-40],欧美国家逐渐转向新型污染物(如全氟化合物等内分泌干扰物)土壤环境基准制定,更加关注基于本国人群特征的暴露行为调查和暴露参数优化工作,更加关注生物有效性对土壤环境基准的影响;在保护生态安全的土壤环境基准研究方面,欧美国家除将目光投向新型污染物领域、根据污染物制定针对性的生态风险评估技术指南外,更加关注本土化生物物种的筛选和生态毒理学实验,更加关注污染物对土壤重要生态过程(如养分循环、能量循环)的影响;毒理学实验的测试终点逐渐从关注高水平暴露条件下个体水平指标(如死亡率、生长率、繁殖率等)转变为关注低水平长期暴露条件下生物的变化,在制定土壤生态基准时开始关注生物有效性及土壤性质的影响等;更加关注食物链及种群、群落、生态系统水平的生态分析[48-50];在保护地下水安全的土壤环境基准方面[29,64],欧美国家开始研究污染物在包气带的迁移转化规律,并随着研究深入逐渐考虑介质的液相和固相浓度分配系数和非平衡吸附及解吸问题,借助于等温吸附模式来表示液相和固相吸附解吸关系,逐渐从单方面关注包气带变化发展到综合考虑水、气、污染物及介质四者之间相互作用关系,考虑包含迁移至地表水途径和完善更多种类污染物土壤环境基准的研究。

2 我国土壤环境基准研究现状及发展需求

20 世纪50、60 年代,欧美国家广泛开展土壤环境基准研究工作,并以土壤环境基准研究成果直接作为本国筛选值或指导值等使用。相比之下,我国由于在当时的历史背景下未出现明显土壤污染问题,未大规模开展土壤环境基准研究工作。仅在“六五”“七五”期间,组织开展了“土壤背景值”和“土壤环境容量”的调查工作,基于生态环境效应开展少数污染物(重金属、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘和矿物油等)的土壤环境基准研究[65-70]。至20 世纪90 年代中期,我国《土壤环境质量标准(GB 15618-1995)》颁发时,能够用来支撑“95 标准”制定工作的基准科研成果也仅限于当时的背景值和土壤环境容量调查的结果,以及少量的针对土壤-农作物体系、土壤-微生物体系和土壤-水体系的污染物基准研究成果。“95 标准”制定后,我国土壤环境基准的研究工作基本处于停滞阶段,直至2006 年标准修订工作开始时,我国才逐渐开始以农产品安全阈值研究为主的土壤环境基准研究工作,但是基于农产品安全阈值的土壤环境基准的研究成果并不能支撑建立我国迫切需要的污染场地筛选值。为应对这一问题,我国一方面直接借鉴欧美国家土壤环境基准研究的方法和成果出台了一系列污染场地风险评估技术导则,用于指导污染场地风险筛选值制定;另一方面,我国在国家层面也出台了一系列的政策和措施,鼓励和支持土壤环境基准研究工作的开展。

在国家政策的引导下,我国科学界陆续开展了基于不同保护对象的土壤环境基准研究工作[71-75]。具体包括:1)在保护人体健康的土壤环境基准方面,我国一些学者采用国外的方法学开展了重金属和持久性有机污染物的土壤环境基准研究工作,如王国庆等[76]参考加拿大农用地和英国果蔬副业用地以及荷兰制定保护人体健康土壤环境基准的方法,考虑从经口摄入、皮肤接触、呼吸吸入和摄食蔬菜类农产品等途径制定了苯并[a]芘的农用地土壤环境基准;李志博等[77]通过对国内外人体健康风险评估方法学的研究发现,由于我国污染状况、饮食结构和人群生活行为等特征不同,在暴露途径以及剂量-效应方面均会与国外不同,需要开展人体健康风险评估过程中模型参数的本土化工作。2)在保护农产品的土壤环境基准研究方面,单独基于农产品安全这一保护对象开展了相关的土壤环境基准研究工作,目前已经开展了大量土壤-农作物系统中的重金属污染富集研究[70,78-82],通过室内模拟、盆栽、大田试验等调查研究重金属在农田土壤中的环境行为、植物富集程度及其影响因素,积累了大量单一污染及复合污染条件下农作物对重金属的富集系数数据和富集模型等,形成了较为成熟的研究体系。但是,在《土壤环境基准制定技术指南(征求意见稿)》发布以前,由于我国缺少对方法学、数据要求、实验条件及结果表征方式等的统一指导,各实验室获得的土壤环境基准研究成果存在可比性、重复性差的情况,有效数据量尚不足以完全支撑土壤环境质量标准的修订[70,83]。如由于我国目前仅有根茎类农产品的基准研究数据,无小麦的有效新数据支撑,土壤镉在其他用地方式下的标准值仍沿用“95 标准”的二级标准值;土壤砷、铬、铜、锌、镍以及苯并[a]芘等污染物标准值的制修订过程中也由于基准研究成果的不足沿用了“95 标准”或采用了综合考虑全国土壤背景值和社会经济因素等进行定值的方法开展本轮标准值的制修订工作。3)在生态安全土壤环境基准的研究方面,我国主要关注急性毒性和亚急性毒性下个体水平的毒性效应,目前还以引进国外的研究方法为主。虽然积累了一定的基础性数据,但由于政策性、环境性及社会性等因素,目前在保护生态安全的土壤环境基准领域尚缺乏广泛的研究。4)在地下水安全土壤环境基准研究方面,我国保护地下水的土壤环境基准研究工作基本尚未开展,仅在原国家环保总局颁布的《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ/T 25-1999)中有所涉及,但因为该文件中所使用的模型和参数欠妥,目前已经废止。

因此,作为一个疆域辽阔,自然背景、地质、地理、气候和生态系统特征差异显著,区域自然环境中的生物区系组成、结构和功能特征,尤其是本地物种和敏感物种不同、生态和健康效应差异性明显的国家,开展土壤环境基准研究不能再简单地将国外模型或推荐值直接用于我国,而应当围绕环境管理和保护的科技需求,按照“吸收借鉴、重点突破、创新跨越、支撑引领”的思路,统筹规划和系统推进环境基准工作,以关键科学问题和关注污染物为导向,明确土壤环境基准研究的科技目标、根本途径、主体思路,有计划、分阶段在典型地区系统开展土壤环境基准本土化案例研究,逐步与我国的土壤环境管理和环境保护工作需求接轨,更好地支撑人体健康与生态环境保护工作。

3 启 示

经过分析国外土壤环境基准研究现状及我国土壤环境基准发展需求,笔者认为,虽然我国现行土壤环境标准最大程度上保障了标准在当前科研成果下的准确性和科学性,但是标准制修订过程中对土壤环境基准的科学研究并不充分,现行标准的科学性仍待提高。目前,我国已成立了国家环境基准委员会等,相继开展了一些环境基准的研究工作,也于2018 年发布了基于保护生态安全、人体健康和农产品安全的土壤环境基准制定技术指南征求意见稿,但是这些工作的进度和成果远远不足以完全支撑我国5 年一轮的标准修订工作,因此,应当尽快引导我国相关人员开展土壤环境基准的研究工作。具体而言:1)在现阶段应尽快构建适合我国基本国情的、有充分科学依据的土壤环境基准制定理论与方法体系,以国内外最新研究为基础,针对国外方法中存在的缺陷有针对性地逐步建立我国人体健康、生态安全、农产品安全以及地下水安全土壤环境基准的技术方法和模型,形成一套较为完善的土壤环境基准技术指南,从而引导国内人员有序开展基于土壤类型及其分布、人群特征及本土化物种特征的土壤环境基准研究工作。2)本着“成熟一个发布一个”的原则,在我国原有土壤环境基准研究工作和成果的基础上,按照土壤环境基准技术指南中规定的原则和方法开展数据筛选和补充工作,充分利用现有基准工作中有价值的成果,基于代表性土壤类型,研究制定一批典型污染物的土壤环境基准建议值,并发布相关技术文件;在原国家基准实验室的基础上发展一批能够支撑国家发展需要的基准相关实验室,逐步建立国家土壤环境基准基础数据共享与应用平台,根据相关数据采纳规范,持续不断充实共享平台,最终建成完善的用于土壤环境基准制定所需参数的国家数据库、基准相关研究平台,实现我国环境介质(水、土和气)基本理化参数数据查询,我国污染物环境浓度及生物分布数据搜索,我国污染物环境毒理数据搜索(水生态毒性数据库、健康毒性数据库),各国环境质量基准与标准查询,健康调查及流行病学数据搜索功能。3)全面建成保护人体健康、生态安全、农产品安全和地下水安全的土壤环境基准研究体系,并将其与水质、大气基准结合起来,形成一套完整的环境基准研究体系,共同为系统完整、监管有效、保护环境、经济可行和社会认可的环境标准体系的建立提供科学依据,为我国环境管理提供科学支撑。