艺术家:徐冰陈嘉映叶剑青一次思想对话

醺子 宁文

徐冰/从社会现场汲取艺术能量

2020年疫情来袭时,艺术家徐冰正在美国为展览项目忙碌。在此后很长的一段日子里,他都被困在了纽约,那间位于布鲁克林的工作室里。由于行动轨迹受限,徐冰绝大部分的时间和视觉范围都被局限于一个枯燥的空间内。在此期间,他为疫情慈善活动创作了一系列用于拍卖的作品,并着手推进着未完待续的展览项目。

不过,他将更多的时间花在了观察树木上。在工作室的后面有一处小院儿,从前工作繁忙,他从未认真留意对待院里的植物,如今终于得闲,他开始认真记录这些树木的生长变化。每天起床后,徐冰就会去院子里看看植物,他为此写作了一篇篇幅可观的散文,题为《小院儿树木的艺术》。

与此同时,他也在思考:当面对这样巨大的公共事件时,艺术到底能够做什么?“未来我们判断这个世界时,2020年一定是一个转折点。毫无疑问,艺术也面临着改变。”

Q&A

Q:你如何把对现实世界的关注转化成为创作的灵感?

A:我们获得艺术表达法的路径,并不是只有艺术本身,也不是艺术史的研究或风格流派之间的比照。我总是相信,社会现场的创意和能量远远大于艺术系统本身,这种能量来自它的变异性和不断的繁衍。事实上,这种变异实在太丰富,太强劲,太有创造力,而根本就不是哲学家、知识分子、艺术家所能判断的,我们作为艺术家只能从中获取更多的能量或创意。

能量源于社会现场,但一个艺术家最终创造的结果,又是看似与“艺术”无关的一个闭合的圆,他的每一件作品都在逐渐充实这个闭环,过去的作品是对后来作品的注释,后来的作品也是对过去作品的重新发现。有些艺术家拥有这种属于自己的、特殊的艺术表达法,而有些艺术家没有,他可能一辈子只创造了一种固定的图示。

Q:目前你有什么很感兴趣的创作媒介?

A:在2020年,我对太空科技与当代艺术之间存在的新的可能性有一些学习和思考。我们一直在准备艺术火箭的项目,这是一枚被命名为“徐冰天书号”的艺术火箭。在今年年初发射了,发射开始还是蛮顺利的,但后来在机械上出了一些问题,所以最终没有进入轨道,但这是一段非常特殊的经历。马斯克在第一枚火箭发射成功之前,也有过好几次失败。但随着太空科技与日常生活关系的贴近,艺术的表现形式也会有所改变,太空科技是一个伸向未来的领域,所以我很想在这方面做一些探索。

Q:你曾把自己的作品比作“圈套”,你期待观众对这些“圈套”产生怎样的回应?

A:随着我对当代艺术的认识与实践的不断深入,我追求作品具有平易近人的性质——欢迎大家进入,但是进入以后人们会发现这些作品是与众不同的,它们将他带到了过去没有到过的地方,在不知不觉中有所收获,因而离开时他们会产生一种舒服的感觉。

Q:早在《地书》中你就预言了文字的返祖现象,如今图像符号被更为频繁地使用,它让我们的表达更加准确,还是更加模糊了?

A:Emoji和标识文字的突飞猛进,和我刚做《地书》时——至少也有十五年了——的判断基本是吻合的,即今天是新一轮的象形文字时期。图像语言带有未来性,因为它是超文化、超地缘的,且无需特别学习的。

在某些方面它是更准确、丰富的。它包含了传统文字“太准确”以至于太局限的部分,又补充了传统文字所不便表达的那部分。我觉得一种语言的表达能力,本质上不取决于此系统的完整性,而在于使用它的人群经过长期使用的积累后对其含义作补充的经验和能力。比如说,我们很难想象手语的表达能有多深入。但是看到聋哑人们兴高采烈地聊天,我可以说,他们聊天的深度一定一点不比我们浅,因为他们在长期的使用过程中,懂得如何填充这种语言系统的缝隙。

Q:回顾在中国和美国的创作经历,你身上的东方性是否发生过变化?

A:我觉得一个人身上所携带的东西是被储存在那儿的,只有被不断地添加与补充。我的作品和我身上确实带有很强的东方性,而这种东方性在中国的时候跑出来的,与在美国的时候跑出来的,是不一样的,这并非是东方性本身发生了变化,而是它在不同时期,不同文化语境中被提取出来的部分不同。

Q:东方性作为一种符号存在,或是一种自然表达,两者的差异是什么?

A:那时候我们的一些作品,或是一些在歐美比较成功的中国艺术家,都曾被批评为使用中国符号讨好西方,我觉得这种批评在视角上有局限性。即便是那些有策略地使用东方符号的艺术家,其实也没法儿去指责他们,因为我们很难找到一个不使用中国符号的中国艺术家,至少中国痕迹在他们的作品中是必然存在的。

而这个问题的复杂性在于,“符号性”是中国文化本身就具有的特点,从《芥子园画传》这套绘画系统,到画“梅兰竹菊”的隐喻,再到我们惯用的“四字成语”,这些都是符号。符号性和我们的文字是息息相关的,汉字本身就是以一个个符号来对应一个个音节。所以,即便是现在被符号化的东方性,我觉得都不能够作为指责的理由,因为视觉艺术必须通过图像符号表达。当然,东方传统中最有价值的是思想方法,而这种智慧确实不仅是一个八卦图之类的符号所能囊括的。

Q:在这一次有为系列展首展《十三》中,你扮演了怎样的角色?

A:更多是表达支持的态度。我过去在美院任职的时候,就为学生策划过不少展览。为年轻人做展览、和学生接触,是我这么多年来很愿意做的事情,也是我觉得和艺术最近的一件事情。在这个过程中,我一直在观察他们与我的不同之处,这也是我的收获。

我们这些老艺术家对艺术拥有的一点经验,就是艺术与社会现场之间的关系——社会变了,艺术就在变,可是它们之间的关系是不变的。在这方面,我们在和年轻一代艺术家交流时能有点借鉴作用。

Q:从本次参展的13位艺术家身上,你有没有看到和你们这一代特别不同的地方?

A:我们这一代艺术家的身上有着特别强的社会责任感,那时恰逢国门打开,我们所接触到的西方文化与自身存在一种冲突感,因此和整体西方文明的关系,往往会在我们的作品和思想中有所反映。

但是从这些参展艺术家的作品上来看,他们更个人性。每一个人都有自己对世界的判断,这种判断有可能诞生于一个狭窄的空间——比如他和宠物狗的关系,和手机的关系等等。这是一种精致的个人表达,从中我们也可以发现当下艺术中普遍存在的犹豫,这种犹豫感是因为今天的选择太多,问题太复杂。换句话说,从这些年轻艺术家个性化的表达中,我们也能够看到如今整个人类对于世界的判断的不确定性。

Q:现在身处艺术系统的上层位置,你还会察觉到行业的局限性和壁垒吗?

A:毫无疑问,艺术系统的局限性和壁垒太多。虽然很多人认为艺术是最有创造力的领域,是有特殊灵感和才能的人所从事的领域,但其实不然。在我看来,艺术系统本身是一个古典又陈旧的系统,相比社会现场与其他领域的创造力,艺术系统的创造力是很有限的。

旧有的艺术系统,已经不能代表未来了。特别是因为这次疫情,让整个当代艺术体系都显示出了它的局限性和滞后性。

Q:对于这些年轻艺术家来说,艺术系统最大的壁垒是什么?

A:表现为旧有知识的人类文明积淀与今天鲜活、变异的社会文化现场之间的矛盾性,这种冲突是无解的。而年轻艺术家出于人类对艺术和知识惯有的尊重,往往纠结于其中。

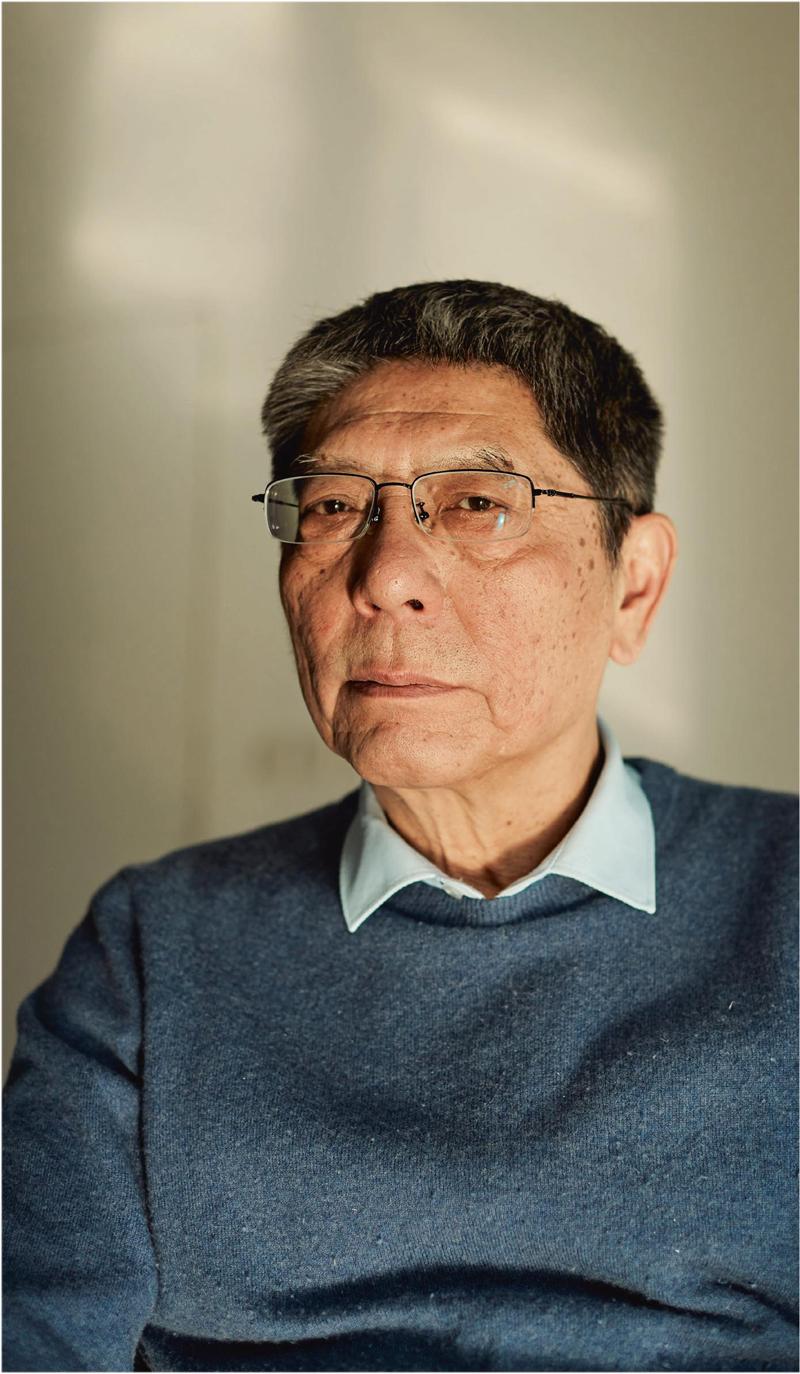

陈嘉映/艺术和哲学、宗教一起,构成我们的精神生活

作为最早把海德格尔的《存在与时间》带到中国的学者,陈嘉映多年来翻译了多本西方哲学经典,并写作了多种广有影响的哲学著作。《十三》是陈嘉映首个与当代艺术展览合作的项目。上世纪80年代去美国留学的时光为他正式打开了当代艺术的大门,陈嘉映至今仍记得第一次去华盛顿国家美术馆(National Gallery of Art)时的感受,“我整个人完全是傻掉的”。

陈嘉映非常谦虚、坦诚,他总说自己的艺术经验太少,所以不能、也不会去评价艺术作品,最多只能说他个人比较喜欢哪些作品,例如,他喜欢叶剑青的作品,“那种沉静……几乎表现在画的方方面面,它的构图、色彩、透视度……各方面都有一种沉静的气质,这种气质是这个时代比较少有的”。但这并非陈嘉映唯一喜欢的类型,比如洪凌的作品他也很喜欢,“他的画不一定沉静,热烈起来非常热烈、绚烂;它绚烂但并不热闹,是一种非常退身自守的绚烂”。

今天,中国当代艺术像世界上的当代艺术一样,面临很多新问题。当代艺术将走向何方?陈嘉映认为,对于艺术创作者来说,最重要的始终是做出好的作品。艺术看似无用,但它的存在又至关重要,与宗教、哲学一样,它们组成了我们的精神生活。

Q&A

Q:你是如何去评判一件艺术作品的?

A:我们会用两种方式说到一件艺术作品:一种是评价,说这幅画好;另一种是个人感受,就是我喜欢。这两者其实不同,你说它好,多多少少是参照着别的作品来说的。我一般只能说个人感受,不去做评价,主要原因是我看得不够多,艺术经验太少。谈到哪种作品吸引我,我觉得有些作品是需要和它较长时间呆在一起,你可能慢慢会有不同的感受,这有点像看人。

Q:你对青年艺术家、年轻学者、哲学家、作家最期待的是什么?

A:对于艺术家,就是做出好作品,其他都是次要的;哲学家,希望能思考得更深入,更连贯一点。叶剑青在谈到青年艺术家时提到过好几次,说他们的绘画能力特别强并且视野很宽,这和老一代艺术家相比很不同。比如老一代艺术家受到的干扰不太多,那一代的艺术家比较单纯,就是投入地去做。新一代艺术家的犹豫和选择比较多,因为看得太多了,所以在某种意义上他们要力求去形成自己的风格和语言,这个任务和前几代艺术家的不太一样,也就更困难,这也带来了一个问题,就是会不会为了求新而求新?

有一本书在我年轻时对我的影响很大,就是哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)的《影響的焦虑》,这本书当时在国内外影响都很大。它大致的意思也很简单,当代作家、实际上传统作家也面临这个问题,就是受到上一代、前几代的影响,他会感到焦虑——就是如何能够与众不同,如何能超越他的老师——这本书从这个角度来谈文学创作,也包括艺术。所以我觉得现在年轻艺术家的压力更大,因为已经有这么多大师出来了,那么我今后要怎么走?与青年学者、作家一样,青年艺术家也会有这种焦虑,这就会带来一个问题,会不会为了求新而求新?今天看这个展览我有一个挺好的感觉,我觉得这些年轻人一方面正在形成自己的语言,一方面是在用这些语言去说点儿什么,而不是仅仅为了求新而求新。当代艺术其实挺容易走上这种所谓形式化的道路。

其实当代有很多我们都实实在在感到的问题,而这些当代的问题在某种意义上必须要用当代的话语或方式去表达。所以无论艺术家还是作家,并非只需要语言上的创新,其实可以说,语言的创新是一种内在的要求,因为你面对的是新问题,或者,问题以新的方式呈现,你要去思考它、表达它、解决它,就需要一种新的语言。但是这个过程会比较漫长、比较艰苦,而现在互联网之后的社会特别要求快节奏,因此在这个意义上它不利于艺术家去做长线。这是年轻人要面对的一个比较大的困境。

Q:你怎么看科技发展对艺术未来的影响以及科技与艺术的关系?

A:科技改变了创作者的社会环境,但很多影响是比较迂回的。有些却很直接,比如刚才谈到一点,技术加快了社会发展的步伐,艺术家的创作环境发生了很大变化。你可以耐着性子做长线,但如果你第一轮被淘汰了,你也许就没有第二次机会了,这对于青年人来讲是比较实实在在的一个挑战。

Q:去年刚去世的法国当代哲学家贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)主要的哲学思想是“技术哲学”,他认为“哲学问题就是技术问题”,他的艺术观是“艺术就是技术”。你怎么看哲学与科技、哲学与艺术的关系?

A:这两三年斯蒂格勒对国内还挺有影响的。我觉得其实关于技术方面的思考,大多数都不是从斯蒂格勒这个线索过来的,比如海德格尔、维特根斯坦都是比较早提出这个问题的:比如技术时代的警惕,对技术的批判,对技术的批判不能说是从海德格尔开始的,但确实是通过他从而成为了哲学中一个非常主要的分支。他也是斯蒂格勒哲学思想的一个来源。

人类从来就是和技术共生的,东西方无论哪种神话都有所体现,比如人类偷取火种的神话,关于人怎么获得语言能力、文字能力的神话。火是人类早期最重要的一种技术,说话、文字也都是一种技术……问题不在于面对技术人类要如何自处,而是需要分清楚不同的技术的性质。本来技术是人类一种解放的力量,人类就是依靠技术把自己从自然的智慧中解放出来,可为什么到今天很多人觉得技术具有一种压迫性?希望能够摆脱技术的桎梏,重新解放到自然中去。在我看来,这是因为以科学为基础的“科学技术”不同于以往通过实践经验摸索出来的技术,也许从前我们可以把技术视作一种艺术,但现代技术不是跟艺术相连,更多与科学相连。

Q:哲学对艺术还是产生过很大影响的。比如布列东影响了超现实主义艺术,柏格森影响了意大利的未来主义。相对于欧洲,在中国,哲学家、艺术家、音乐人、作家彼此间的互动较少、他们之间似乎是一种割裂的状态,你觉得这是为什么?

A:我同意你的这种观察,但是去讨论这种现象的原因,可能不能直截了当地去聊中国与欧洲的区别,因为它牵涉到很多其他方面的区别。整体上说,欧洲文化的延续性比较强,它的现代是从它的前现代转变过来的,而中国的现代,包括现代文化(哲学、艺术、文学),不完全是从自己的前现代生长出来的,而是要把西方的东西接过来。所以中西方文化人、艺术家的处境是完全不同的。

在中国,当代艺术的历史还不是很长,但更大的區别是,西方的当代艺术虽然是与西方的传统艺术的扭转、断裂,但还是在它的母体中的断裂,但我们不是。所以你直接去比较很难,因为处境太不一样,必须放到一个更大的历史背景中去看,可能会稍微清楚一些。

Q:其实我一直都很焦虑科技发展对人类的影响(毁灭),你对未来是怎么看的?

A:有一个美国生物学家贾雷德·戴蒙德(JaredDiamond)非常有影响力,他最著名的著作是《枪炮、病菌与钢铁》(1997)非常棒,我曾经像向很多人推荐过。他后来有另一本书《崩溃:社会如何选择成败兴亡》(《collapse》),认为环境恶化会导致文明社会的崩溃。书中序言说到“我看不见了,但是在我年轻的读者中会看到地球文明的崩塌”(I cant see, but myreader will)。霍金也说过类似的观点。不过我比你稍微乐观一点,如果真像戴蒙德说的那样,我们的下一代,以及再下一代也许不像你说的那样感到现实的残酷,因为人也会改变,他们会变得麻木,我们觉得很多美好的东西丧失了,他们不觉得,所以他们也没那么难受。

叶剑青/年轻一代的内在与觉醒

与中国当代艺术结缘三十余年的日本著名画廊主、进驻北京798艺术区的第一家画廊“东京画廊+BTAP”的创办人田畑幸人先生很欣赏叶剑青的创作:“一直以来,叶剑青都在研究尝试用自己的经验和方法,重新演绎中国传统绘画观念的核心要义。”

和他的作品一样,叶剑青也在长期思考与关注中国年轻艺术家的创作着力点,“上世纪80年代的艺术家更多的是觉醒、革命状态,而年轻一代艺术家更多的是一种内在、自省的状态——我到底是干什么的?在这样一种全球影响透明化的过程中,从形式上、语言上,自己对西方艺术家有怎样的反馈?自我如何有一个重新的认识?我觉得这是这一批艺术家需要考虑的问题”。

Q&A

Q:一件艺术作品你最看重的是什么?

A:我比较看重两个真实性:一是一件作品在整个艺术序列里存在的真实性,就是你对艺术行业本身的传承有什么突破与贡献?二是创作状态的真实性。就是你在这个生存环境里的一个真实性,艺术家不是生活在一个虚假的历史中的真实性。我觉得这两个方面都要兼顾、缺一不可、这样的艺术作品才是完整的。

Q:《十三》这个展览的特点是?你选择参展艺术家的标准是?

A:目前这个环境中,包括全球大环境的变化、动荡以及艺术创作的环境有很大改变,不确定因素很多,对艺术家的创作会产生很多干扰。和上世纪80年代的创作环境非常不同,上世纪80年代的创作环境相对来说是比较封闭的,信息相对单一,他反而是一个创作空间比较大的状态。

但是我们目前的环境,其实是很错综复杂的,包括互联网的透明化,我们自身和疫情的关系。所以这个展览选择的这些艺术家,我更看重的是他们的一种持续性和创作的稳定性。在这个过程中,他是否能自己建立起来一个相对比较稳定与确定的创作思路变得很重要。

另外,这次展览所挑选的这13位艺术家和其他艺术家很不同的一点是,相对来说,他们拥有比较完整的知识结构和思维系统。这些艺术家的理性思考或对整体大环境中的自我定位有一个相对清晰的状态。这也是这一批艺术家比较特殊的一点。其实艺术行业的持续性非常差,这个展览的艺术家,都是毕业后持续做艺术十年以上的,他们在某一个点上的深入性和思考方式上的持续性很珍贵。

这个展览虽然选择的作品都是不同类型的,包括影像、绘画、水墨、材料绘画等等,但在某个领域里它都具有特殊性。影像、壁画、坦培拉……每个材料本身都有很多特殊性。另外题材上,上一代艺术家无论是波普、实验,对内容本身有特别大的敏感性,而他们可能不会特别多涉及山水、风景等题材。年轻一代艺术家的序列和知识结构与上一代艺术家发生了特别大的变化,有特别大的差异性。

中国近四十年以来的当代艺术,我们老觉得有一种半成品的感觉,当然这也是我们的一个中国特点,毕竟我们是在一个处于成长期的社会状况。无论是我们的品牌还是内核,它都还处于一个成长的过程之中。

这个展览至少是作为一个苗头,希望去形成一个相对比较完整的系统性的东西、不仅仅是一个局部。大家是有这方面的意愿、准备、能力上的承载,这可能就达到我们的目的了,至少我们是在往那个方向走。

Q:与第一代中国当代艺术家相比,你觉得70后至90后这几代年轻艺术家的特点是什么?

A:我觉得年轻一代艺术家与上一代有很大的差异和不同,他们在慢慢地自我反复认知的过程中,对自我的确认性以及对自我的反省比上一代艺术家更加敏感。

上世纪五六十年代出生的艺术家其实完整地享受了中国八十年代文化大爆发的状态;但是新一代艺术家其实是在一个新的序列里,不像上世纪80年代有那样完整的一个突破,它是一个潜移默化的过程,对自己的反思也更多了。

上世纪80年代的艺术家更多的是觉醒、革命的状态,年轻一代艺术家更多的是一种内在自省的状态:我到底是干什么的?我是一个美国艺术家还是中国艺术家?我的身份感在哪里,包括文化身份、地域身份。还有一些具体的落到实处的问题,比如作为一个艺术家,在中国的脉络下,我的职业前景在哪里?

上世纪80年代刚改革开放时,在纽约现代艺术博物馆(MoMA)做中国当代艺术的展览,西方会感到很新奇。但现在的世界基本上已被互联网拉平了,也就是说,内容上的那种新鲜感已经没有了。如今在西方做展览,也许一个非洲、拉丁美洲,或者越南的艺术家的新面貌出来,西方的好奇心会更强一点,因为那是一个新的领域。

Q:年輕艺术家如何能保持艺术创作的持续性?

A:面对以后的艺术世界,不仅是面对一个表面化或图像化这个前期的艺术贡献。现在的作品在最简单的表层之下,第二层你能够看到什么?表面之后是否有一个艺术系统和结构,是否有一个总体性的创造?

当你面对一个外来的、新鲜的、强势的文化艺术刺激之后,你马上就会有一个反馈,你的第二步要怎么走?你需要重新建立自己的反思性构架,如何能够形成自己的一整套艺术系统?这可能就会出现一个新的创作上的思路,包括大的文化环境的思路;这也是我们更年轻一代艺术家需要去思考的很重要的一个点。

Q:你觉得理想的一种文化艺术状态是怎样的?

A:其实理想的文化艺术生态永远是一个整体。互相融合、互相滋养,是一种共生的关系,不会分开。回望人类历史上最好的艺术时期,整个系统必然是复合型、综合型的。人类顶峰时期以及高峰时期的艺术生态、艺术创作方式都具有共通性——就是同时把人的理性与感性的两种才能都发挥到了极致——这就是人类理想的艺术状态。我们现在可能回不到那个高峰时期了,但是我们现在可以在里面感受到、借鉴到整个艺术或文明的一种好的形态。

我觉得这一点做得最好的艺术家就是顾恺之、苏东坡、达芬奇和米开朗基罗。我觉得那是最理想的状态:他们都建立了一个自己非常完整的、理性与感性同时存在的系统;他们的整个思维概念与当时整个社会环境是铆在一起的,他们把几个平衡都做到了极致。

我最喜欢魏晋南北朝,它非常自由、迷人,社会环境那么混乱时艺术家还可以做出那么好的艺术作品,它有一种超越社会动乱、超越物质的东西;大家有一个精神世界,虽然它有各种局限性,但是它在局限里面最大化。那种迷人、珍贵的东西是我们现在非常稀缺的,哪怕我们现在能够找回一点也好,至少我们要把这个作为我们的一个方向。

Q:我们现在是碎片化的时期,现在的艺术方式是把理性与感性分开的,尤其把思想与艺术实践分开;回想我们曾经最好的时期,这方面的间隔其实没有这么大。我们现在重要的是建设思想资源上的一种共享与可能性的平台。我们只有在这种系统性上恢复,才有可能重回一个文艺上的高峰时期,否则永远是一个局部状态。所以策划这个展览你也是希望能够去回应我们以前的一种工作方式,同时去反思我们现在是否存在某些问题以及未来新的可能?

A:对人类社会的未来发展我比较悲观。感到悲观的核心问题就是因为精神生活没有了。以前,你和世界是有一个距离的,互相都是尊敬的。我对世界也尊敬,我有信仰、我对大自然也敬畏,我对神明也是敬畏的,反而成全了自己。在敬畏的过程中,其实产生了一种向内的凝聚力,产生了一种内核、一种浓度。而当今在一个高度物质化的过程中间,你可以无限去拥抱世界;但当你接近一个极限时,其实就把物体后面的人消解掉了。

悲观就是我们在不停接近世界的过程中把我们自己消解掉了,你的主体被消解掉了。所以你和世界一定要保持距离,那些迷人的东西或希望才有可能。

展览/十三位艺术家,十三种阐释语言

有为系列展《十三》呈现了13位青年艺术家的创作,他们大部分毕业于中央美术学院。初看展览有些困惑,似乎找不到展览的线索:首先参展作品的主题和形式都非常不同,一些作品从主题上看好像是中国傳统艺术(比如山水、宗教壁画),一些作品从形式上貌似西方当代艺术(比如看上去像贫穷艺术、极简艺术、观念艺术);此外参展作品的媒介也很混搭,包括了影像、壁画、水墨、坦培拉、材料绘画、装置等……但仔细去看,会发现和第一观感的不同之处,正如策展人叶剑青所说“你会发现这些作品的内容、思维方式、呈现方式与我们所熟悉的当代艺术都不大一样,艺术家都进行了艺术结构上的转换”,当然这种转换可能是不自觉的。

比如解丁泉的《彼岸图》。初看上去好像是中国传统的道教壁画,但它其实是一件观念作品。解丁泉以(传)唐朝吴道子的《八十七神仙卷》白描画为原型,把原画中所有的87位神仙全部翻转过来背朝大家,并且给所有人物都填上了色彩,这里面蕴含的工作量是巨大的。解丁泉的创作比较关注两个点:一是中国传统与当代的关系。他认为:“传统是过去的当代,当代是未来的传统。”他希望通过《彼岸图》这组作品去探寻这两者之间的平衡点。比如《彼岸图》是集体背向图式,这在我们传统的宗教绘画中是从未出现过的。虽然这是一个背面图式,但它有一个传统的正面图式的来源,这两者之间其实存在一种致敬与呼应,同时也是对传统与当下关系的一种反思。此外,解丁泉在创作中还关注中国古代社会的信仰体系。《彼岸计划》其实是一个系列、共三件作品——《彼岸之孔子行教像》《彼岸之药师佛会图》《彼岸图》——分别对应儒释道,借此艺术家希望提出对当下社会精神信仰的一种反思,背向图式也是对当下社会百态的一个写照。

而当下的艺术创作环境以及全球的大环境相对之前都有很大改变,年轻艺术家的创作会受到更多压力与干扰。正如叶剑青所说:“年轻艺术家同时要思考西方的脉络(横向)和东方自己的脉络(纵向);东西方两个方面的传统都在产生作用。”比如参展艺术家王礼军,他的作品《这件、那件》初看上去有意大利贫穷艺术的痕迹,而《水平》则让人联想到英国艺术教父克雷格-马丁(Michael Craig-Martin)的代表作《一棵橡树》。叶剑青觉得,“王礼军对中国的‘物的概念的理解和西方不一样,既有西方贫穷艺术的思路,又有东方文化对‘物的概念的理解。他对具体存在的物象上有一种敏感与诗意,作品中有很柔和、温情的东西。”

其实这个展览所有作品都具有这个特点,如果横向去比较,与西方不只是内容上的不同,从思想上、叙述方式上都不相同。比如刑彦超使用中国水墨材料把西方美术史上一些经典的图像重新进行了个人的转化,呈现出多种不同效果。而纵向去比较至少可以看到这些作品传递出的一种期望:艺术家去思考自己与我们这个系统、与自己以及自己生长的土壤有一个怎样的关系,这也许是这个展览比较特殊的地方:你一下子可能无法看透,需要停下来再去想一想、看一看。这么多不同的、看似主观的作品其实也形成了相对客观的一个状态;策展人希望能够尽可能去呈现一个完整的艺术发展进度的状况。

《十三》展览的艺术家多是毕业后在艺术领域工作十年以上的,策展人首先看重他们“创作上的持续性以及稳定性。在当下这个过程中,艺术家是否能自己建立起一个相对比较稳定和确定的创作思路和创作环境变得很重要”。此外,策展人也非常看重艺术家是否具有建立自我系统、艺术系统的能力或愿望、艺术家是否具有内核的知识储备和这种能力。相对来说,本次参展艺术家拥有比较完整的一个知识结构与思维系统。陈嘉映、徐冰和叶剑青其实有一个共同点:他们不是纯感性地认识艺术,而都是介于感性与理性之间来判断世界。三个人对这个展览有共同的期望:希望以此为发端,“能够慢慢形成一个整体的、系统化的艺术的未来、艺术生态,而不仅仅是一个局部”。