山西运城盆地北部峨嵋台地晚更新世—全新世地质环境变化及其对人类聚落分布的影响

仇度伟,公王斌,闫纪元,赵远方

1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;2.自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室,北京 100081

0 引言

自然环境与人类社会的形成演化之间的相互关系,尤其是一定时间尺度上自然环境要素变化对人类聚落形成与分布的影响,已成为人地关系研究的热点(Nicoll,2004;安成邦等,2006;Turney and Brown,2007;Giraud,2009;吴立等,2009;史辰羲等,2010;侯光良等,2012;郭嫒媛等,2013;史本恒,2013;姜佳奇等,2016)。聚落的形成与分布是人类与自然环境共同作用的结果(吴传钧,1991;Kuper and Kröpelin,2006;Rosen,2008),在众多自然环境要素中,水资源条件对人类聚落分布有着重要影响(Nicoll,2004;Giraud,2009;吴立等,2009;袁宝印等,2009;李拓宇等,2013;史本恒,2013;王海斌等,2014;陈诗越等,2020)。如8.4~8.2 ka B.P.(全新世早期),海平面升高导致的洪水泛滥使得黑海沿岸地区聚落向陆内迁移(Nicoll,2004);全新世中期的长期干旱事件,导致水资源严重匮乏,进而使得印度河流域哈拉帕文化和尼罗河流域埃及古王国消亡(Giraud,2009);新石器中晚期至汉代,巢湖流域人类聚落在湖泊萎缩影响下由高海拔地区向低海拔地区迁移,并向湖泊靠近(吴立等,2009);龙山文化时期,黄河下游地区洪水频发,迫使人类迁往高处,平原地区居民采取了加高居住地的策略,形成了堌堆遗址(陈诗越等,2020);公元前2300~2000年,丰富稳定的水资源对山西陶寺古城选址与形成起到了至关重要的作用(李拓宇等,2013;王海斌等,2014)。

峨嵋台地位于山西地堑系南段的运城盆地北部,自仰韶时期(7~5 ka B.P.)、龙山时期(5~3.9 ka B.P.)和夏商时期(3.9~3.1 ka B.P.),黄土丘陵和黄土台地一直是山西地区营建聚落的理想之地,高于平原地面的台地与丘陵既有利于设防又能有效规避水患(王海斌等,2014)。现今,峨嵋台地中段人类村落主要分布于孤山山前斜坡地带,但该地带沟壑纵横、地形破碎,对于人类聚落的营建十分不利,一方面限制了农业的发展,另一方面也容易遭受地质灾害的影响(周静静等,2019;彭建兵等,2020),而孤山山前的低洼地带聚落则较少。1∶5万上郭幅地质填图项目组在峨嵋台地中段的黄土之上新发现一套冲洪积物、湖相沉积及河流相沉积,通过对这些典型水成沉积物剖面开展野外调查及年代学测试,确定了峨嵋台地晚更新世—全新世的地质环境变化特征,并进一步分析了其对人类聚落分布与迁移的影响。这一新的研究成果将有助于更好地理解山西地堑南段运城盆地一带地质环境变化与人类聚落分布的关系。

1 地质地貌概况

峨嵋台地位于山西省南部,北临汾河,南临涑水河,东临紫金山与中条山,西为黄河中游河谷(图1;周珺,2015;武繁,2016)。台地整体呈北东—南西向展布,北侧以峨嵋台地北缘断裂与临汾盆地相隔,南侧以峨嵋台地前缘断裂与运城盆地相隔(图1;胡晓猛,1997;王强等,2000)。早更新世峨嵋台地仍与运城盆地相连,为统一的断陷区。早更新世中期以后,由于台地南、北缘断裂活动,逐渐抬升发展为现今的黄土台地(孟令超,2011;徐伟等,2014;郭春杉,2019)。

图1 峨嵋台地及周边地区DEM影像

峨嵋台地中段主要由台地中部陡立的孤山、稷王山以及地势平缓的黄土台地组成。孤山山顶海拔为1411 m,高出周围冲洪积扇约700 m。台地整体地貌呈现出以孤山、稷王山为中心向四周逐渐倾斜的特征,靠近孤山山前发育埝底洼地,地势较周围低数十米(图1、图2)。孤山整体为早白垩世花岗闪长岩(齐玥等,2011),稷王山由寒武—奥陶系碳酸盐岩组成,黄土台地主要发育新生代地层,自下而上可分为中新统中保德组砂岩及砾岩、上新统静乐组粘土质粉砂、中更新统离世组黄土及砂岩、上更新统马兰组黄土,以及全新世坡积物、冲洪积物、河湖相沉积及黄土堆积(胡晓猛,1997;王强等,2000;李振宏等,2019;Yan et al,2020)。研究区位于峨嵋台地中段孤山山前,自北向南主要地貌单元包括孤山隆起、埝底洼地和三管高地,总体构成了南、北为隆起区,中部为低洼地带的地貌特征(图2a、2b)。

2 晚更新世—全新世沉积特征

研究区内北部孤山隆起最高海拔为1411 m,由早白垩世岩体组成,周围冲积扇扇根海拔约545 m,孤山山前南北向大规模冲沟揭示了上部的晚更新世冲洪积(图3,图4a、4b)及下部的黄土(L1—L6)-古土壤(S1—S5)沉积序列(图3,图4a、4c);中部埝底洼地海拔最低475 m,下部为更新世黄土堆积,上部为晚更新世—全新世河湖相沉积(图5);三管高地海拔最高537 m,下部为更新世黄土堆积,之上为晚更新世河湖相沉积,顶部为全新世黄土堆积(图6)。

焦家营剖面位于孤山山前焦家营村西山前冲沟内(35°17′31″N;110°45′41″E;图2a),地表海拔588 m。剖面厚约9 m,揭示了下部的黄土及上覆冲洪积物特征,自上而下分别为5层(图3、图4a):

图3 焦家营剖面晚更新世冲洪积物柱状图

①0~0.5 m,耕植土。

②0.5~3.2 m,上部为1.1 m厚的灰黄色粗砂,中部为1.4 m厚的灰色粉砂与土黄色粗砂互层,底部0.2 m厚的砾石层,砾石以花岗岩为主,具有一定的磨圆,整体为冲洪积物。

③3.2~8.0 m,L1土黄色黄土,发育柱状节理。

④8.0~8.5 m,S1褐红色古土壤。

⑤8.5~9.0 m,L2土黄色黄土,发育柱状节理,未见底。

焦家营剖面北西侧冲沟中,出露黄土(L1—L6)-古土壤(S1—S5),其上部被晚更新世全新世冲洪积物覆盖(图4c)。

L—黄土;S—古土壤

埝底剖面及埝底1井位于埝底洼地中(35°16′13.5″N;110°48′43.7″E),中埝底村南部约1.0 km处(图2a),地表海拔505 m,人工开挖剖面出露5 m厚的湖相沉积,剖面上整体显示为棕褐色粘土与灰白色粉砂互层,粘土层和粉砂层均较为致密,与黄土疏松多孔外貌明显不同,显示出其水成成因,初步推断为湖相沉积。相邻的埝底1井揭示了湖相沉积及下部的黄土堆积,总体上自上而下分为6层(图5):

图5 埝底剖面晚更新世—全新世地层柱状图及野外特征

①0~0.5 m,土黄色粘土,发育水平层理;

②0.5~1.1 m,灰黄色粘土,发育细小纹层;

③1.1~5.0 m,灰白色粉砂与棕褐色粘土互层,粉砂具有水平层理;

④5.0~7.7 m,棕褐色泥夹灰白色薄层粉砂;

⑤7.7~12.2 m,棕褐色、棕红色粘土;

⑥12.2~15.9 m,棕黄色、黄褐色黄土。

黄家庄剖面位于埝底洼地以南的三管高地之上,黄家庄村东南侧50 m(35°14′16″N;110°50′4″E;图2a),地表海拔519.3 m,剖面出露厚度5 m,揭示了下部冲积物及上覆黄土特征,自上而下分别为3层(图6):

①0~1.9 m,土黄色黄土;

②1.9~2.5 m,黄色中砂,含蜗牛碎片;

③2.5~5.5 m,土黄色粉砂。

3 测试方法、样品特征及结果

3.1 光释光年代学测试方法、样品特征及结果

在孤山山前焦家营剖面(35°17′31″N;110°45′41″E)、埝底洼地埝底剖面(35°16′13″N;110°48′43″E)、三管高地黄家庄剖面(35°14′16″N;110°50′4″E)采集5个样品开展了光释光年代学测试(表1)。参照赵俊香等(2009,2011)的采样方法,样品采集时,先刨去表层30 cm沉积物,避免风化层的影响,将长20 cm、直径5 cm的不锈钢圆管垂直敲入新鲜剖面采集样品,取出后将整体用黑色塑料袋、锡箔纸及胶带密封,避免样品曝光及水分流失。光释光年代学测试在中国地震局地壳动力学重点实验室完成。由于样品的颗粒较细,难以获取足够的粗颗粒石英,因此采取细颗粒(4~11 μm)石英组分的简单多片再生法(SMAR)进行等效剂量(De)的测定。测试在Risose DA-20-C/D型热/光释光自动测量系统上进行,采用Risø释光实验室Analy stv.3.24软件进行数据分析。样品的环境剂量率(D)是根据Aitken(1998)提出的石英矿物吸收环境剂量率与环境中铀、钍含量和钾含量等之间的转换关系计算得出。环境剂量率测定过程中样品D1013-3,D1013-1可能在采集或运输中失水分,样品较干,无法测其含水量,因而在计算时平均含水量采用了10%±5%,其余样品按照其测试出的实际含水量计算。具体的光释光年代学测试、实验参数及流程等参考张克旗等(张克旗,2012;张克旗等,2015)和田婷婷等(2013)。

表1 光释光样品特征及测试结果

样品D1013-3沉积物类型为灰色粉砂,采自焦家营剖面3.2 m处,光释光年龄为23.93±2.62 ka B.P.(图3、图4a)。样品D1013-1沉积物类型为土黄色黄土,采自焦家营剖面7.8 m处,光释光年龄为40.18±4.85 ka B.P.(图3,图4a)。样品PM03-5沉积物类型为灰白色具有水平层理粉砂,采自埝底剖面4.8 m处,光释光年龄为9.89±0.86 ka B.P.(图5)。样品D1077-2沉积物类型为土黄色粉砂,采自黄家庄剖面2.3 m处,光释光年龄为19.31±1.82 ka B.P.(图6)。样品D1077-1沉积物类型为黄色中砂,采自黄家庄剖面2.7 m处,光释光年龄为27.63±3.17 ka B.P.(图6)。

a—剖面整体特征及采样位置;b—黄色含蜗牛碎片粗砂特征;c—土黄色粉砂特征

3.2 碳十四测试方法、样品特征及结果

在焦家营剖面、埝底剖面以及埝底1井(N35°16′15″;E110°48′44″)岩芯中采集了4件样品开展碳十四测年(表2)。采集过程中先去除表面风化层,所采样品用自封袋密封保存。在美国Beta实验室进行碳十四加速器质谱法(14C-AMS)测试。参照Talma and Vogel(1993)的方法,采用INTCAL09数据库(Stuiver and Braziunas,1993;Heaton et al.,2009;Reimer et al.,2009)对测试结果进行校正。

表2 碳十四样品特征及测试结果

样品D1013-4沉积物类型为灰色粉砂,采自焦家营剖面1.6 m处,碳十四年龄为19620±60 a B.P.(图3)。样品PM03-1、样品PM03-4沉积物类型均为棕褐色粘土,分别采自埝底剖面0.6 m处和2.6 m处,碳十四年龄分别为2380±30 a B.P.和3590±30 a B.P.(图5)。样品N9-1沉积物类型为棕红色粘土,采自埝底1井12.0 m处,碳十四年龄为17520±60 a B.P.(图6)。

3.3 粒度测试方法、样品特征及结果

对埝底剖面7.9~11.2 m的沉积物进行了粒度测试,测试工作在中国地质科学院地质力学研究所新构造运动与地质灾害重点实验室第四纪地质与环境测试单元完成。根据岩性的不同称取适量样品,依次加入双氧水(H2O2)和盐酸(HCL)溶液去除有机质和碳酸盐,之后加满纯净水静止24小时。测试前去除清液并加入3%的六偏磷酸钠((NaPO3)6)进行超声振荡,使用英国Malvern公司生产的Mastersizer 2000型激光粒度仪进行粒度测试。样品的粒径分级采用粘土(<4 μm,>8Φ),粉砂(4~64 μm,8~4Φ),极细砂(>64 μm,4Φ)的标准(Wentworth,1992),粒度参数采用平均粒径、分选系数、偏态、和峰态4种参数(Folk and Ward,1957)。

样品沉积物粒度以粉砂为主(62%~76%),粘土次之(17%~27%),砂较少(1%~13%)(图7a)。样品沉积物粒度平均粒径在5.9~6.8Ф,标准偏差在1.7~2.2Ф,分选较差,偏态介于-0.01~0.21,峰态在0.9~1.2,表现为较为尖锐的正偏型分布(图7b)。测试样品的概率累计曲线呈多段式,以悬浮组分为主,占90%以上,滚动组分和跳跃组分共占比10%以下(图7a)。沉积物粒度频率分布曲线中主峰众数粒径介于4~7Ф,对应细颗粒悬浮质沉积物,部分样品具次峰,其众数粒径在2~ 3Ф,表明了砂组分的存在(图7b)。

a—粒度概率累计曲线;b—粒度频率分布曲线

4 讨论

4.1 峨嵋台地埝底洼地成因

早更新世中期峨嵋台地南北两侧断裂的活动引起了台地的整体抬升,并造成了古汾河的改道(胡晓猛,1997)。研究区位于峨嵋台地之上,自北向南由孤山隆起、埝底洼地、三管高地组成,埝底洼地海拔最低约475 m,三管高地海拔最高约537 m,二者相差62 m(图2b、2c)。研究区地貌特征显示出在峨嵋台地整体抬升背景下,台地内部也存在差异性地貌演化特征。位于三管高地上的黄家庄剖面2.3 m处中砂的光释光年龄为19.31±1.82 ka B.P.,显示三管高地1.9万年左右仍发育河流相沉积;位于埝底洼地中的埝底剖面及埝底1井12.0 m处湖相沉积底部碳十四年龄为17520±60 a B.P.,表明1.7万年之前,埝底洼地仍发育黄土堆积,海拔相对较黄家庄剖面更高,该时间埝底洼地尚未形成。因此在1.7万年之前,研究区地貌特征表现为整体向南倾斜,台地之上的水流自北向南由孤山流经中部的埝底、南侧的黄家庄,注入运城盆地。

遥感及DEM影像显示,埝底洼地与三管高地之间为北东东—北东向展布的线性地貌,南侧较高、北侧较低,陡坎南侧三管高地发育一系列向北的冲沟(图1,图2b、2c)。黄土台地之上的地貌陡坎可能是流水侵蚀或断层活动或二者共同作用下形成的。黄家庄剖面上距今1.9万年河流沉积现今海拔为517.4 m,埝底洼地中距今1.7万年湖相沉积现今海拔为492.8 m,近于同期形成的地层现今高差为24.6 m,这表明二者之间存在差异升降,这种差异更可能是受断层活动控制的。结合地貌特征,推测三管高地与埝底洼地之间的线性地貌为一北东东向展布的北倾正断层(图2c),约1.7万年之后由于断层活动,断层下盘抬升形成三管高地,流水退出该区域,在河流相沉积之上开始发育风成黄土,而断层上盘下降则形成了埝底洼地,流水汇聚,发育湖相沉积。但由于黄土区强烈的侵蚀、堆积作用,野外难以确定断裂的确切位置。

4.2 峨嵋台地晚更新世—全新世地质环境特征

胡晓猛(1997)认为峨嵋台地为黄土台地,缺乏水成沉积物,然而经野外地质调查发现,除了黄土-古土壤为代表的风成沉积之外,研究区内还存在冲洪积物、湖相沉积及河流相沉积等水成沉积物。冲洪积物主要发育在孤山山前,以焦家营剖面为代表,底部为风成黄土,中上部发育2.7 m厚的冲洪积物,冲洪积物下部为粉砂与粗砂互层,上部主要为粗砂,分选磨圆差,显示了快速的碎屑流沉积。该剖面北西侧冲沟中发育典型的风成沉积,可见黄土(L1—L6)-古土壤(S1—S5)序列,其中S5以其“红三条”的特征最易辨别(图4c),该处风成沉积之上同样覆盖冲洪积物。焦家营剖面底部粉砂样品D1013-3的光释光年龄为23.93±2.62 ka B.P.,表明约2.4万年在峨嵋台地孤山山前发育小型冲洪积扇。焦家营剖面粗砂沉积物之下粉砂的碳十四年龄为19620±60 a B.P.,表明约1.9万年山前水动力作用增强,由粉砂沉积开始转为粗砂。湖相沉积主要发育在埝底洼地中,以埝底剖面及埝底1井为代表,该剖面下部3.7 m为风成黄土沉积,上部12.2 m则以粘土为主,夹薄层粉砂,水平层理发育,显示静水沉积特征(图5)。同时粒度分析结果表明沉积物以细粒悬移质沉积物为主,表明其所处环境水动力较弱,近于静水沉积(图7)。野外特征及粒度测试分析显示其应为浅湖环境。湖相沉积底部碳十四年龄为17520±60 a B.P.,顶部碳十四年龄为2380±30 a B.P.,表明从约1.7万年起在峨嵋台地上的埝底洼地中开始发育湖泊。河流相沉积主要发育在三管高地一带,以黄家庄剖面为代表,剖面下部约3 m厚的粉砂,中部为0.6 m厚的中砂,上部为1.9 m厚的风成黄土,其中粉砂之上0.2 m处的中砂光释光年龄为19.31±1.82 ka B.P.(图6),表明约1.9万年前河流水动力作用变强,沉积物由粉砂变为中砂。

约1.9万年末次盛冰期结束,全球性的气候转暖及降水量增加(李吉均,1990;Clark et al.,2009)。孤山山前焦家营剖面及三管高地黄家庄剖面约1.9万年出现了沉积序列由粉砂向粗/中砂的转变,埝底洼地的埝底剖面约1.7万年则出现了风成沉积向水成沉积的转变,均显示了末次盛冰期结束后气候变化对峨嵋台地沉积过程的影响。气候变化及新构造运动共同影响了埝底湖的形成,台地之上北东东走向的正断层上盘向北倾滑,断裂下盘抬升形成三管高地,上盘下降形成埝底洼地,末次冰盛期后气候变暖、降雨量增大,在埝底洼地中汇水成湖。由于湖泊水源主要来自孤山山前扇体的供给和季节性大气降水,气候变化控制了湖泊的发育,区域降水量的变化导致的剥蚀量和径流强度的改变控制了湖相沉积的粒度和颜色特征,从而在埝底剖面上部形成了深色粘土和浅色粉砂互层的特征。

4.3 晚更新世—全新世地质环境变化对人类聚落的影响

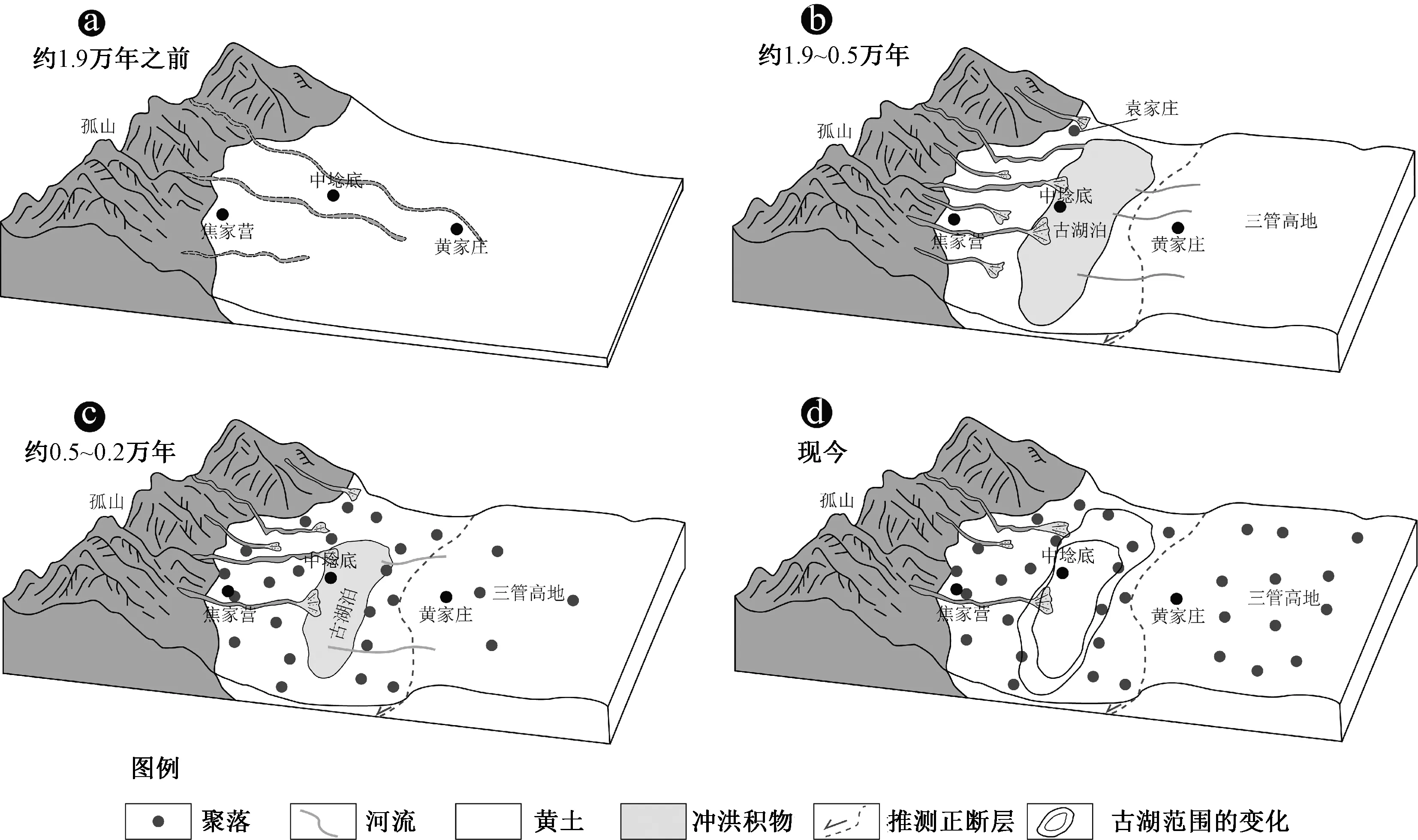

通过峨嵋台地孤山山前、埝底洼地、三管高地典型剖面沉积物晚新生代沉积物变化特征及年代学研究,并结合区域气候条件及古人类遗址、现今人类聚落分布特征,提出晚更新世至全新世峨嵋台地的地质环境变化及人类聚落形成、迁移具有以下四个阶段的特征(图8)。

约1.9万年之前(末次盛冰期结束之前):峨嵋台地中段自孤山向南,整体呈现为向南缓倾的斜坡,以黄土堆积为主,孤山山前发育小型冲洪积物沉积,一些规模较小的水系分布于台地之上并向南注入运城盆地。由于缺乏水源,台地上可能并不适合人类生存,聚落稀少(图8a)。

约1.9~0.5万年(末次冰消期至冰后期):随着末次盛冰期的结束,气候开始转暖,降水量增加,早期的沉积序列之上发育了粒度明显增大的中砂、粗砂沉积。~1.7万年,三管高地北侧断裂活动,形成埝底洼地,洼地内汇水成湖,为古人类生存繁衍提供了有利的条件。峨嵋台地孤山北侧的荆村遗址,出露文化层厚约2 m,遗址中发掘出了灰、红、黑、彩、白陶片和灰层、窑址等(李辉和丁金龙,2020;图9a、9b),属于仰韶庙底沟类型与庙底沟二期文化并存的遗址,距今约5000年(严文明,1965;张忠培,1997;冈村秀典等,2001;张宏彦,2006);在袁家庄村南侧的冲沟中,也发现了古人类活动遗迹,出露的文化层中有人类用火痕迹、陶器碎片以及骨头碎片(图9c、9d),推测可能与荆村文化属同一时期。考虑到该时期古人类遗迹靠近孤山山地,表明该时期湖水可能已靠近孤山山前地带。自~1.9万年开始,台地之上降水量增大,在气候和新构造运动影响下形成埝底湖,且湖泊面积逐渐变大,至0.5万年左右,古人类在孤山南北两侧靠山邻水而居(图8b)。

图8 晚更新世—全新世地质环境变化与人类聚落分布关系图

图9 荆村遗址、袁家庄遗址人类活动遗迹

约0.5~0.2万年:该时期气候逐渐变干(吴艳宏等,2001;宋豫秦,2002;曹艳峰等,2005;曹艳峰和韩军青,2009;侯光良等,2012),峨嵋台地之上的湖盆逐渐萎缩至山前低洼地带,为了更方便地获取稳定水源,人类聚落逐渐向低洼地带迁移(图8c)。

现今:台地之上湖泊已完全消失,这可能是受干旱化及人类用水量剧增的共同影响,但人类聚落仍延续了古湖发育期的分布特征,并没有完全进入湖泊所在的低洼地带(图8d)。

5 结论

(1)峨嵋台地之上发育晚更新世—全新世冲洪积、湖相沉积及河流沉积。约2.4万年开始在孤山山前地带发育冲洪积物,并在三管高地一带发育河流沉积,约1.7万年开始台地之上的埝底洼地发育湖相沉积。

(2)晚更新世晚期—全新世峨嵋台地中段发育埝底古湖,古湖是在新构造运动与古气候变化共同作用下形成的。晚更新世晚期约1.9~1.7万年,台地之上三管高地北侧北东东走向正断层活动,其下盘抬升形成三管高地,河流沉积被黄土覆盖,上盘下降形成埝底洼地,加之末次冰盛期后气候变暖降水增加,在洼地中汇水成湖。

(3)峨嵋台地晚更新世—全新世地质环境变化影响了人类聚落的分布及迁移。约1.9万年之前(末次冰盛期结束之前)峨嵋台地中段水源缺乏,台地上聚落稀少;约1.9~0.5万年(冰消期及冰后期),埝底古湖形成并逐渐扩大至孤山山前,古人类聚集于孤山山前的荆村、袁家庄遗址;约0.5~0.2万年,随着气候变干,湖泊逐渐萎缩,人类聚落不断向低洼地带迁移;现今,湖泊消失,但村落围绕冲洪积扇边缘分布的特征延续了全新世中晚期人类聚落邻水而居的形态。

致谢:中国地震局地壳动力学重点实验室赵俊香高级工程师帮助完成了光释光年代学测试工作,审稿人对论文提出了建设性意见和建议,在此一并表示衷心感谢。