从历史中心到历史城市:类型学与形态学主导的意大利当代城市规划实践

谢舒逸 XIE Shuyi

面对不断加剧的全球化和世界范围内的城市转型,城市遗产保护也在不断更新与发展。意大利作为全球最受欢迎的旅游目的地之一,其文化古迹和历史城镇保护居功至伟。截至2018 年7 月,意大利在世界遗产项目总数以及历史城镇世界遗产项目数上均位列世界之首。许多意大利城镇在当代城市发展中较好地保存下来,呈现出了和谐、统一的历史风貌。这也许要归功于意大利特有的文化传统以及长期以来遗产保护理论与实践的探索,特别是二战以来对历史中心与历史城市的规划实践探索。其中,类型学与形态学主导的规划技术在方法上作出了重要贡献,在城市遗产面临种种挑战的今天尤为值得研究与 借鉴。

一、意大利类型学与形态学主导的规划实践:差异与发展

二战后,特别是20 世纪60 年代,意大利在针对现有城市的规划探索上出现了一个重要的转折点,这一阶段被称为“历史中心诞生期”[1]。相关的对待历史中心的规划技术主要表现为“类型学主导的规划技术”(the typology-led planning technique)与“形态学主导的规划技术”(the morphology-led planning technique)。类型学主导的规划技术以类型学为基础,将建筑类型视为规划干预的引擎,以建筑物为单位对历史中心展开规划干预与管理,遵循建筑类型与城市形态的演变规律来制定规划导则。形态学主导的规划技术则关注复杂的建筑物集群,旨在从历史城市肌理与结构中识别出具有相对均质形态特征的形态学单元,以庖丁解牛的方式探讨各单元所面临的问题并制定相应规划措施,意在维护整体城市肌理与环境风貌的同时凸显各单元形态与景观特征的可识别性。形态学主导的规划技术还关注构成建筑物与开放空间的“形态学语汇”(vocabolario morfologico),主要指门、窗、栅栏、涂层色彩等要素,因为它们在构成历史中心与历史城市的风貌与意象上也扮演了重要角色[2,3]。

考虑到规划的方法与目标,20 世纪50 年代至今意大利类型学与形态学主导的规划实践可大致分为三个阶段(表1)。第一阶段主要是战后的25 年间,历史中心被视为一个整体的“纪念物”[4],类型学与形态学主导的规划技术被用于保护历史中心,特别是保护历史中心的城市肌理与结构,1969 年博洛尼亚历史中心的规划[5]是类型学主导的规划实践的典型代表,1964 年乌尔比诺历史中心的规划[6]则是形态学主导的规划实践的典型代表。第二阶段指的是1976—1990 年。其中,20 世纪80 年代以来规划的重点开始从历史中心转向历史城市,逐渐意识到普通街区也是构成当地城市特色与城市意象的不可或缺部分,规划的目标也逐渐转向诊断性“再定义”(riqualificazione),突破了先前单一的以保护或发展为导向的规划模式。如在斯基奥的案例[7]中,规划关注的是一个仅有百年左右历史的工人居住街区,重点考虑该街区不断增多的缺乏管控的私有干预对整体历史城市景观与意象的破坏,旨在改善当地居住条件的同时巩固与提升城市意象。第三阶段是20 世纪90 年代以来,规划实践的重点从传统的历史中心扩展至整个当代历史城市,探索如何在促进当代城市整体发展的同时保护历史城市景观。本文重点探讨第三阶段中意大利类型学与形态学主导的规划技术如何指引当代历史城市的规划与管理。

二、当代类型学与形态学主导的规划技术:将历史城市视为不同历史肌理与城市区域的多元集合体

20 世纪90 年代以来,随着规划的重点进一步从历史中心扩展到历史城市,相应的规划方法、技术以及框架也逐渐发展起来。这里的“历史城市”不再是普遍意义上具有历史特征的城市,而是被赋予了规划技术上的特殊意义[8]。类型学与形态学主导的规划技术得到了进一步发展,被运用于对整个当代城市的规划中,将城市视为不同历史肌理与城市片段的多元集合体。下文以罗马与博洛尼亚21 世纪初的新规划为例,阐述该技术如何识别多种多样的历史城市肌理、景观特征及其相关的城市片段,并将这些城市片段串联起来,连接起不同的规划导则与开发项目,以增强各城市片段之间的联系,减缓历史中心的压力,在促进城市整体发展的同时,也保证了城市肌理与景观的可识别性。

意大利类型学与形态学主导的规划实践:三个阶段、技术、典型案例 表1

1. 罗马2008 年总体规划:将历史城市视为不同历史肌理的集合

罗马2008 年总体规划[9]的制定可追溯至1994 年,2001 年规划基本制定完成,但直至2008 年才最终得以通过。在此之前,作为意大利的首都和欧洲重要的大都市,罗马使用的总体规划仍是1962年通过的旧版。总的来说,罗马2008 年总体规划探讨遗产在整个当代历史城市发展中扮演的角色,通过类型学与形态学主导的规划技术定义了一个双管齐下的规划体系。

一是“控制”(regolativo)体系,总体上包括了三个系统[10]:服务与基础设施系统(指的是交通、能源、科技等基础设施)、环境系统(指的是农业区、公园、公共与私有绿地、水系等)、居住系统,并探讨了相应的规划策略与导则。规划重点关注居住系统,根据发展时期、地理位置、城市肌理的不同,将其划分为四“城”:“历史之城”(Città storica),它不局限于传统意义上城墙内的历史中心,而是囊括了18 世纪和19 世纪形成的城市肌理,约7000hm2;“巩固之城”(Città consolidate)指的是20 世纪60 年代前发展的城市区域,约11000hm2;“更新之城”(Città da ristrutturare)指的是20 世纪飞速发展期内建立起的郊区,约8000hm2;“转变之城”(Città della trasformazione)指的是那些带有重点城市开发项目的战略区域,约2000hm2。规划对各“城”制定了相应的发展策略,特别对其中“历史之城”的城市肌理与开放空间的形态演变展开了历时性分析,根据历史-形态特征,将其划分为九种类型(图1),定义了每种类型的具体特征以及相应的干预与修复导则(图2),用以管理城市肌理的转变。规划还从类型学角度出发,挑选构成每种类型城市肌理的若干典型建筑物展开历时性类型分析,甄别出其原始结构与后续的加建,结合对建筑物使用现状的分析,提出具体干预导则(见图2)。

图1:罗马总体规划:“历史之城”的9种城市肌理与其他分析示意

图2:罗马总体规划:《城市肌理修复导则》与《建筑物干预导则》

图3:罗马总体规划:五个“战略带”

二是“计划”(programmatica)体系,提出了五个“战略带”(ambiti strategici)(图3)。五个“战略带”将构成罗马历史城市景观的五个核心形态-结构要素(台伯河、城墙、铁路、遗址公园、弗拉米尼奥至EUR 区的连接轴线等)及其主导的相关重要城市片段连接起来,目的在于对城市形态的主要“轨迹(traces)”进行再探索,为城市结构的再组织奠定基础[11]。规划明确了各“战略带”的形态-类型、景观、环境特征以及面临的不同发展问题与机遇,特别讨论了各“战略带”现有的和未来的城市开发项目,定义了相应的设计导则,关注各“战略带”的形态、景观特征如何在城市未来发展中进一步“强化”(da valoriziare e potenziare)[12],并指引新的城市形态的发展。五个“战略带”即五个空间系统,它们跨域了不同历史片区、行政范围的界限,定义了历史城市的“结构线”(linee strutturanti)[13],考虑如何将历史区域与其他区域(特别是新区)有机地联系起来,促进城市作为一个宏观系统的整体发展,同时也保护当地特有的历史城市景观。

在许多专家与学者看来,罗马2008 年总体规划是意大利当代城市规划的一个极为重要的里程碑,因为它总结了意大利自20 世纪70 年代以来的许多理论与实践探索,呈现了一种极具创新的规划方法与思路[14,15]。这一方法从空间和战略上将不同的规划目标、工具、核心开发项目以及城市规划策略与导则结合起来,建立起一个统一的规划框架,且明确提出规划干预需依据类型-形态特征来制定。“控制体系”旨在管理与指导各城市区域的具体发展,特别关注如何保护城市肌理的特征;“计划体系”着眼于未来更长时间内的整体城市发展以及历史城市景观保护,关注核心城市开发项目。其中,类型学与形态学主导的规划技术扮演了重要角色——由形态学主导了“分区”(zoning),如“历史之城”的“九种类型”以及“五个战略带”,探讨了各自面临的问题,制定了相应的规划策略;由类型学主导了对构成各类城市肌理的建筑物的历时性分析,以此为基础制定了相应的干预导则。

2. 博洛尼亚2009 年总体规划:将历史城市视为不同城市片段的集合

得益于其历史中心20 世纪六七十年代的规划实践[16], 博洛尼亚的整体城市肌理与风貌得到了较好的保存。1985年的总体规划探索了城市结构与城市开发项目之间的联系,协调了城市发展策略。20 世纪末以来,博洛尼亚历史中心面临着人口多元化与生活方式多样化、公共空间质量下降、居住与工作区域隔离,以及大学和行政机构过于集中导致的历史中心过度拥挤等一系列机遇与挑战,如何提升城市宜居性是博洛尼亚新规划首要目标。博洛尼亚总体规划[17]的制定始于2005 年,它包含了规划建筑导则(Regolamento Urbanistico Edilizio,简称RUE,于2009 年通过)和结构规划(Piano Strutturale Comunale,简称PSC,于2008年通过)。

规划建筑导则关注那些具有“历史-建筑价值”(storico-architettonico)和“记录价值”(documentale interesse)的单体建筑物及开放空间,为其制定干预导则以管理相关的物理性与功能性转变。以建成时间1949 年为界,这里的建筑物及开放空间分为两组,规划认为两者均是构成当地历史城市景观与城市意象的不可或缺部分。与罗马2008 年总体规划不同,博洛尼亚的规划建筑导则并不基于建筑物的类型学分析,也未在建筑物的平、立、剖面上提出具体干预导则,它主要是立足现状以保护整体历史城市景观为导向提出总体的干预导则。

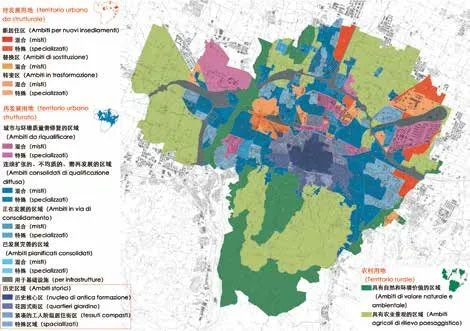

结构规划依据城市形态、功能、景观、环境特征的相对均质性,以及当地居民长期以来形成的对他们生活的城市与街区的感知,将全城划分为34 个“街区”(situazioni)。这里的“街区”接近于与凯文·林奇(Kevin Lynch)提出的作为城市意象五元素之一的“区域”(district)[18]——城市中具有相对统一的形态、功能、环境、景观特征的片区。规划对34 个“街区”分别制定了相应的发展策略。在此基础上,规划还根据城市化发展程度的差异,定义了三种类型用地:待发展用地(指那些未发生城市化且需重点发展的用地,它们大多位于城市与乡村的交界处)、再发展用地(指那些已完成城市化且需在下一阶段再发展的用地,它们大多位于城市内)、农村用地。规划根据保护的状态、服务的层次、功能的混合程度等因素对这三种类型用地进行了再分类,定义了不同的“区域”(ambiti),并对各个“区域”制定了发展策略,涵盖了社会、功能、环境、形态等多个方面。规划还依据形态特征的差异性,将位于再发展用地内的“历史区域”(ambiti storici)进一步划分为四类“子区域”——历史核心区(包含了传统意义上的历史中心及其周边部分历史片区)、花园式街区、工人阶级居住街区、特殊历史区域(如医院、要塞等)(图4)。整个“历史区域内”共有16 个这样的“子区域”,它们在构成博洛尼亚整体历史城市肌理的同时,也呈现出不同聚落结构的可识别性及其“形成过程的分化”(stratification of their formation processes)[19]。规划对每一 “子区域”制定了具体导则以保护其城市结构与肌理。

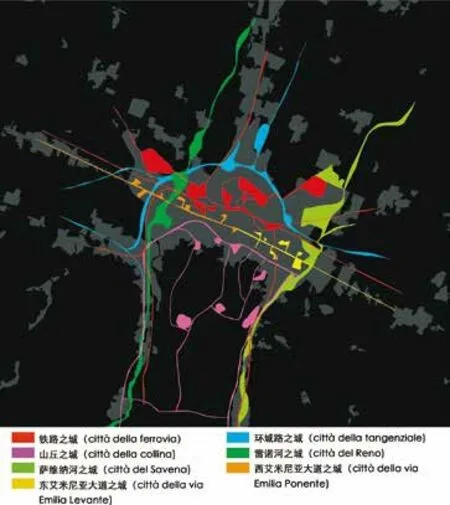

与罗马总体规划中的“五个战略带”类似,博洛尼亚结构规划还特别定义了博洛尼亚“七城”(图5)。“七城”由构成当地城市特色与历史城市景观的结构要素主导,这里的结构要素指的是那些从历史发展而来的自然和人造“基础设施”,如河流、山丘、道路、铁路等。各“城”在城市肌理与形态、人口与生活状态、经济状况、发展策略与目标、开发项目等方面各具特点。各“城”分别呈现了对某个特定规划主题的“空间定义”(spatial definition),规划探讨了各“城”正在进行的重点开发项目以及面临的规划目标、任务,重点关注城市形态、环境特征、基础设施网络、社会和人口转变、规划中的公共与私有项目等议题[21]。“七城”不仅参考了规划师对城市历史、地理、空间、社会等方面的研究,还基于当地居民对城市的感知——即居民眼中的城市意象,“七城”共同构成了城市的“感知结构”(struttura percepita)[22]。

总的来说,博洛尼亚2009 年总体规划可归纳为三个层次:“元素”(elements)、“片区”(parts)、“土地结构图像”(structural territorial figures),它们共同形成了一个对历史城市的多维度的综合观察[23]。“元素”指的是对单体建筑的分析与干预,特别体现在规划建筑导则中;“片区”特指结构规划中识别的16 个“子历史区域”,它们在构成当地历史城市结构与景观上扮演了主导角色;“结构”指的是从结构视角定义了博洛尼亚“七城”,旨在促进不同人口及其多样化生活方式的融合。类似的三个层次结构也呈现在罗马2008 年总体规划中,分别指的是基于类型学分析对单体建筑制定具体干预导则,根据历史-形态特征定义“历史之城”的九种类型,以及定义五个核心形态-结构要素及其主导的五个“战略带”。

图4:博洛尼亚总体规划:三种类型“用地”及四类“历史子区域”[20]

图5:博洛尼亚总体规划:博洛尼亚“七城”

博洛尼亚2009 年总体规划明显受到了罗马2008 年总体规划的影响,特别表现在两者相似的规划方法框架上。从规划技术上说,两者均清晰地表现出一种基于城市形态分析的战略视角与结构规划框架,特别体现在:一方面,对形态、景观的分析为定义“城市结构”奠定基础,而“城市结构”又指引了未来的城市开发项目和规划策略;另一方面,规划要求提出的策略、措施需符合特定的空间、形态、景观特征的要求,具有明确的针对性和可操作性。此外,两者均体现了意大利当代基于“生态”视角[24]的规划实践——将历史城市视为一个整体的宏观系统,考虑空间、社会、历史、地理、环境、人口及其生活方式、空间实践等多方面议题及其相互联系。两者也具有一定的差异性。从规划目标上看,罗马总体规划更侧重探索历史遗产在当代城市发展中扮演的角色,特别关注历史遗产如何影响城市规划与设计[25];博洛尼亚总体规划更强调提升城市整体宜居性,更偏重对未来城市整体可持续发展的规划与展望。其次,在规划技术上,与罗马总体规划不同,博洛尼亚的总体规划并未采用类型学主导的规划技术。

三、类型学与形态学主导的意大利当代规划实践与“历史城市景观”理念

2011 年联合国教科文组织(UNESCO)颁布了《关于历史城市景观(Historic Urban Landscape,简称HUL)的建议书》[26], 首次将焦点从历史中心和历史场所扩展至历史城市,将城市保护纳入城市发展的整体框架中,以应对城市快速发展对历史肌理及其背景环境的破坏,以及随之而来的城市遗产碎片化与品质下降。HUL 的理念建议使用“景观”方法(a ‘landscape’ approach),在更广泛的城市环境中定义、保护与管理历史遗产,这明显与意大利20 世纪90 年代以来许多规划实践的思想相近(特别是上述罗马和博洛尼亚的新规划)[27,28]。两者均认为:保护不应局限于“纪念物”,而应包含更广阔的历史肌理与环境以及社会和文化层面的实践和价值等;城市中的历史区域应与其他具有各自城市肌理与景观特征的片区联系在一起,扮演起一个结构性角色以连接“历史”与“现代”城市,提升宜居性并指引城市发展。

在实际操作上,HUL 理念强调从整体上和系统上看待历史城市遗产,建议在制定城市整体发展战略时关注多元的、相互关联的历史城市景观与文化要素的脉络和层积的过程,以及历史区域与其他区域的有机联系,旨在延续、增强历史城市景观与文化要素可识别性的同时,促进城市的整体可持续发展。类型学与形态学主导的规划技术无疑提供了操作上的可行性:类型学主导的规划技术对构成不同类别城市肌理的建筑物展开类型学分析,制定干预导则以保护整体城市肌理;形态学主导的规划技术则从错综复杂的当代历史城市中识别出不同的历史城市肌理、景观特征、多元人口及其多样化生活方式,定义不同类型的“片区”,同时也探究各“片区”间的内在联系以及与其他城市区域的关联,从总体和各“片区”层面上制定相应的规划导则以保护整体城市景观,并指引城市规划策略、设计和具体开发项目。此外,形态学主导的规划技术还从“生态”视角出发,识别构成当地历史城市景观的核心要素及其相关城市片段,将这些城市片段按照一定规划元素或主题连接起来形成若干“战略带”与“城市之城”,讨论它们各自面临的规划问题(涵盖了自然、人文、社会、经济和环境层面)、现有的和未来的城市开发项目以及相应的规划策略与导则,在保护历史城市景观与意象的同时,也从战略发展的角度为多元城市片段的共存和城市总体的再发展构建了新的发展框架。

意大利近年来从历史中心到历史城市的规划实践突破了将历史中心或历史区域视为“孤岛”予以保护的做法,拓宽了城市遗产的时间和空间“边界”,形成了一个对整体历史城市景观及其内部广泛的城市遗产的关联性及其动态“潜力”的关注。这里的“潜力”指的是城市遗产在促进城市生活质量改善和整体宜居性提升上具备“潜力”——可以在当代城市重构与再发展中扮演起一个综合性的“城市基础设施”(urbanity infrastructure)角色,“协调周边区域进行价值分配或功能定位”,并促进对当代城市结构与肌理组织的完善,提升宜居性[29]。这反映了保护价值观从遗产“价值”转向了遗产“潜力”[30],与HUL 理念一致[31]。

四、结语

尽管我国的城市保护在过去二三十年内取得了迅猛发展,但今天仍面临着诸多挑战:如保护与发展的矛盾;“孤岛化”“绅士化”“主题公园式”保护和“经营性”“功能性”破坏等危机;对历史要素的文脉完整性和生态关联性考虑不足;对保留原住民及其生活方式的关注不够;普通民众的保护意识不强,保护观念普及不到位等。“本质上说,我国当前城市保护的核心议题也许并不在于修复与更新单体建筑,而在于如何保持城市物理肌理的一致性,保护整体历史城市景观与环境。”[32]意大利类型学与形态学主导的规划技术及其相关的规划实践经验无疑给我们提供了一个有效的规划思路、方法与工具。笔者近年来在厦门鼓浪屿岛[33]和营平历史片区[34]的研究中,分别探讨了该技术在我国复杂的、非均质的历史城市肌理与景观环境中的可能应用,并提出了相应的具有针对性的规划框架,以保护整体历史城市景观。

面对我国城市发展复杂化、碎片化与多元化的趋势,形态学主导的规划实践从“生态”视角出发,通过庖丁解牛的方式构建起富有针对性的结构规划和战略规划框架[35],这也能给我国当前的城市规划实践带来一定启迪。因为这些规划框架表现出了良好的应对城市转变的能力,具有更强的主动性、灵活性以及整体性,能将城市发展与保护面临的物理问题与多种多样的社会、文化、经济挑战(如人口萎缩、基础设施衰败、产业单一、社会隔离与冲突等)结合起来,识别、协调、包容各城市片段中的发展策略、行动计划、城市开发项目,在促进城市物理空间发展、不同人口群体的融合与社会和谐的同时,也能利用差异性来集中不同资源打造更具多元化、更宜居的城市。

意大利类型学与形态学主导的规划技术还能从思想意识和态度上提升我们对城市遗产、历史城市的认识。因为该技术指导的规划实践,特别是形态学主导的规划实践已证明维护城市肌理和景观的一致性不仅具有美学、历史、经济、文化、社会价值(如改善居住质量、促进社会和谐与城市的生态多样性),更具有实践价值,能通过识别与连接具有各自类型-形态特征的城市区域,促进城市整体的可持续发展,这种思想也体现在HUL 概念中。由于篇幅所限,本文无法详尽地介绍罗马和博洛尼亚新规划的方方面面,但重要的不是案例本身,而是规划实践的思想及其背后规划技术的原理、逻辑、方法与工具,以及对我国当前城市规划的启示。未来可结合HUL 理念以及具体案例研究、讨论该技术在我国的可能应用。

[致谢:本文主体内容完成于在米兰理工大学攻读博士学位期间,特别感谢导师朱塞佩·贝特兰多·博凡蒂尼(Giuseppe Bertrando Bonfantini)教授的悉心指导。]

注释

[1] Arturo Lanzani. I paesaggi italiani [M]. Roma:Meltemi,2003:83.

[2] Giuseppe Bertrando Bonfantini. Planning the historic centres in Italy:for a critical outline [J]. Planum. The Journal of Urbanism,2012,25(2):5.

[3] Giuseppe Bertrando Bonfantini. Progetto urbanistico e città esistente:gli strumenti discreti della regolazione [M]. Milano:Libreria Clup,2002:47.

[4] Pier Luigi Cervellati,Mariangela Milliari. I centri storici. Saggio bibliografico [M]. Rimini-Firenze:Guaraldi,1977:16.

[5] Pier Luigi Cervellati,Roberto Scannavini. Bologna:politica e metodologia del restauro nei centri storici [M]. Bologna:ll Mulino,1974.

[6] Giancarlo De Carlo. Urbino. La storia di una città e il piano della sua evoluzione urbanistica [M]. Padova:Marsilio,1966.

[7] Franco Mancuso. Un Manuale per ‘Nuova Schio’. Piano Articolareggiato per La Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale del Quartiere Operaio “Alessandro Rossi” [M]. Venezia:Arsenale,1990.

[8] Patrizia Gabellini. Bologna 2011—2016:Tra bilancio e prospettive [J]. Urbanistica,2016,158:68.

[9] Comune di Roma. Piano regolatore di Roma [Z]. 2001.

[10] 意大利政府规定城市总体规划必须将城市分为这三个系统,且制定相应的规划策略与导则,下文的博洛尼亚总体规划中也体现了这三个系统。

[11] 同注释[2]:13.

[12] Carlo Gasparrini. Strategie,regole e progetti per la Città storica [J]. Urbanistica,2001,116:102.

[13] Mario Manieri Elia. La città storica struttura

identificante [J]. Urbanistica,2001,116:116.

[14] Giuseppe Campos Venuti. Il piano per Roma e le prospettive dell’urbanistica italiana [J]. Urbanistica,2001,116:43.

[15] Federico Oliva. Struttura,regole e flessibilità [J]. Urbanistica,2001,116:83.

[16] 博洛尼亚历史中心规划由皮埃尔·路易吉·切尔维拉蒂(Pier Luigi Cervellati)及其团队所制定,规划对建筑物的类型特征展开分析,特别关注演变的建筑结构,以甄别出建筑物的原始结构及历时性附加物,以此为城市肌理与建筑物的再组织提供依据。这一案例被广泛认为是类型学主导的意大利城市规划实践的一个重要里程碑。此外,它提出的“整体性保护”理念,涵盖了物理和社会两个层面,对世界范围内的城市遗产保护与再发展产生了深远的影响。

[17] Comune di Bologna. Bologna:Leggere Il Nuovo Piano Urbanistico(PSC+RUE+POC)[M]. Ferrara:Edisai,2009.

[18] Kevin Lynch. The Image of the Cit y [M]. Cambridge,Massachusetts:The MIT Press,1960:66.

[19] 同注释[2]:12.

[20] 对图例的详细说明可参照参考文献[10]:48-55.

[21] Pier Carlo Palermo,Davide Ponzini. At the Crossroads between Urban Planning and Urban Design:Critical Lessons from Three Italian Case Studies [J]. Planning Theory & Practice,2012,13(3):455.

[22] 同注释[8]:58.

[23] 同注释[2]:13.

[24] “生态”视角可追溯至英国建筑史学家雷纳·班纳姆(Reyner Banham)于1971年出版的《洛杉矶:四种生态的建筑学》(Los Angeles:The Architecture of Four Ecologies)——呈现了从“生态”视角来叙述、解读以洛杉矶为代表的混乱的当代大都市。20 世纪80 年代末以来,许多意大利规划师在制定规划时开始将复杂的当代城市或区域看作是一个特定聚居地(habitat)内的“生态系统”,将具有不同文化与社会背景的人群看作该“生态系统”中的“生物”,关注这些“生物”的行为,以及“生物”之间、“生物”与所处聚居地的物理环境等“非生物因素”之间建立起的长期的“生态”联系。

[25] Maurizio Marcelloni. Pensare la citta contemporanea:il nuovo piano regolatore di Roma [M]. Roma-Bari:Gius. Laterza & Figli Spa,2003:129-130.

[26] UNESCO. Recommendation on the historic urban landscape [EB/OL]. 2011. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

[27] Francesco Bandarin. Introduction. Urban Conservation and the End of Planning [A]// Francesco Bandarin,Ron van Oers(Eds.). Reconnecting the City. The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage. Chichester:Wiley-Blackwell,2015:13.

[28] Giuseppe Ber trando Bonfantini. Historic Urbanscapes for Tomorrow,Two Italian Cases:Genoa and Bologna [J]. European Spatial Research and Policy,2015,22(2):58,69.

[29] G·贝特兰多·博凡蒂尼. 不仅仅为了游客:论历史城市景观在当代宜居城市中扮演的“基础设施”角色 [J]. 谢舒逸译. 国际城市规划,2016,31(2):65.

[30] Ellen Geurts,Jean-Paul Corten. Integrated Conservation. In Jean-Paul Corten,Ellen Geurts,Paul Meurs,Remco Vermeulen. Heritage as an Asset for Inner-city Development:An Urban Manager’s Guide Book [M]. Rotterdam:nai010 Publishers,2014:45.

[31] Shuyi Xie,Kai Gu,Xiaoling Zhang. Urban conservation in China in an international context:Retrospect and prospects [J]. Habitat International,2020,95:102098.

[32] 谢舒逸.类型学与形态学主导的意大利城市规划技术的演变与启示[J].新建筑,2020(1):146.

[33] Shuyi Xie,Xiaoling Zhang,Yuan Li,Martin Skitmore. Echoes of Italian lessons on the typomorphological approach:A planning proposal for Gulangyu Island,China [J]. Habitat International,2017,69:1-17.

[34] Shuyi Xie. Learning from Italian Typology- and Morphology-Led Planning Techniques:A Planning Framework for Yingping,Xiamen [J]. Sustainability,2019(11),1842.

[35] 谢舒逸. 意大利当代城市规划实践中的生态视角及其本土化应用初探 [J]. 风景园林,2019(6):103-108.