如何认识人口负增长对经济增长的影响?

——基于供给端的基本理论框架和初步分析

钟水映 汪世琦

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

人口发展的基本惯性显示,不出十年,中国将进入人口负增长时期,并将在一个较长时期保持这一发展趋势。从国际上看,世界上大多数发达国家正在或即将面临长期的人口负增长,日本是最典型的例子。联合国发布的《2019世界人口展望》报告显示,受持续低迷的生育率和日渐严峻的老龄化影响,日本出生率低于死亡率的人口负增长起始于2005~2010年间,2010年左右日本总人口达到峰值1.28亿后开始持续下降,2030年将降至1.17亿,2050年将降至9700万——接近1964年的水平。欧洲的许多国家也将面临相似的境地,那些于1970年代经历过“家庭计划”而对生育率成功进行过干预的发展中国家,虽然人口目前仍在持续增长,但这种出生率低于死亡率的人口走势已初露端倪。

作为经济发展中最为活跃的基本要素,人口的变动特别是负增长会带来哪些影响?此类话题不得不引起人们的关注,迫切需要展开研究。人口规模变动与经济增长的联系,是人口经济关系研究中的古典命题,只不过长期以来人们更加关注的是人口过快增长带来的压力,而当前不得不关注的是人口规模收缩及其背后蕴含的人口结构性变化所带来的挑战。

一、现有经济理论对人口负增长影响经济增长的分析角度

关于人口负增长对经济增长的影响,一些学者基于现有理论框架从不同角度进行了分析。

(1)以人口规模和结构性变动与需求水平和需求结构的关系为基础的研究。人口增长和投资需求之间的关系是20世纪30年代流行的停滞理论的主要基础之一,其要点是:面对弹性的资本供给,更快速的人口增长将导致对资本的更大需求,人口增长缓慢或人口减少将导致缺乏投资动机,新增投资不足将引发经济长期停滞①。人口增长的变动不仅影响需求水平还会影响需求结构,Akihiko Matsutani指出,人口增长率的下降会对国民经济的生产结构产生影响,人口下降导致产出增长放缓,其结果可能是国内需求的构成主体从公共投资转向服务性消费②。

(2)从人口规模和密度变动影响劳动力供给角度,探究人口负增长对经济增长的不利影响。有学者基于人口和劳动力同向变动的特征,就人口负增长形势下未来劳动力供给的短缺表示担忧③;还有学者进一步指出,如果特定年龄的劳动力参与率保持不变,在人口收缩、人口老龄化的背景下,劳动力下降率将趋向于超过人口下降率,进而影响经济增长率④。

(3)基于人口规模变动对国家及地区公共财政的影响分析。石人炳利用2010~2017年中国中西部地区的统计数据,结合实地调研,发现人口负增长可能会导致地区社会保险缴费人数减少,加剧本地区的社会养老保险基金收支压力⑤。还有学者基于人口收缩和人口老化的前景,对38个发达国家和65个欠发达国家未来的公共养老金和医疗保健支出进行预测,结果表明:人口收缩和人口老化将带来巨大的财政危机,公共债务增加,其他支出大幅下降,个人税率大幅增加,不具有发展的可持续性⑥。

(4)从人口规模及增长率变动与技术创新的联系的角度出发,对人口负增长下的经济发展前景进行探究。Elgin和Tumen认为,在发达的经济体中,由于传统生产技术下人力资本规模报酬收益递减,存在以劳动力导向的要素投入型技术转向以人力资本导向的创新型技术的“内生增效机制”,从而导致人口减少能够与经济持续增长并存⑦。与前者不同,Yoji Kunimitsu以内生增长理论为基础,利用空间动态可计算一般均衡模型(SD-CGE模型)来预测日本经济的未来状况,模拟结果显示:日本的GDP会因研发投入带来的技术进步而略有增长,但这种技术进步还不足以克服人口下降对日本经济的负面影响⑧。

总体来说,国内外学者主要从劳动力供给、公共财政支出、技术创新、投资与消费、产业结构等角度探究人口负增长变动与宏观经济变量之间的关系,但总是着重于对影响经济增长的某一个或某几个要素进行分析,缺乏系统性梳理。由于侧重面和研究方法不同,导致了结论的差异性。尤其是在现代经济增长理论中,通常假设人口以不变的速度增长,既没有假定人口下降(即负增长),也鲜有考虑隐藏在人口负增长背后的人口年龄结构的变动,而这些假设与21世纪世界范围内的人口负增长及人口老龄化的现实图景相背离,从而导致现行的经济理论对现实经济缺乏解释力和预测性。长期以来,人类社会总是被人口持续增长、经济持续发展所主导,而人口负增长带来的人口增长形势的逆转及背后隐含的年龄结构的变动,或将引发经济前所未有的变局。在新的时代背景下,明确人口负增长的人口学内涵、拓展一般经济增长理论、对人口负增长与经济增长之间的关系进行系统分析以及理清人口负增长影响经济增长的作用机制,具有重大的理论和现实意义,为此,本文拟就这些议题进行初步分析。

二、人口负增长的经济蕴涵

人口负增长首先表现为人口学意义上的规模缩减,但从经济学特别是经济增长的角度看,其内在的蕴涵远不止某一生产要素量的变化。

狭义的人口负增长仅指当期人口出生数小于死亡数,广义的人口负增长则是指将生死和流迁多种因素综合后的人口数量减少。无论狭义还是广义的人口负增长,其核心有二:一是从人口的“量”的视角反映人口总体规模的变化,二是透过人口的数量变动特征反映一定时期人口内部结构变化的过程。只有把人口负增长视为一个连续的人口变动过程,把握人口负增长过程中人口数量和结构协同演进的动态规律,建立人口内部各要素变动与决定经济增长的各投入要素之间的关系,才能建立起人口负增长影响经济增长的一般分析框架。

(一)人口负增长的人口学内涵

1.人口负增长与人口总量变动

人口总量的变化是在人口自然变动和人口迁移的共同作用下产生的,假设t时期的出生人口数为Bt、死亡人口数为Dt、人口净迁入量为Mt,则t时期人口总量Pt的变动ΔPt为

ΔPt=(Bt-Dt)+Mt

(1)

在一个封闭的经济体中,没有人口迁移,则人口增长主要取决于出生量和死亡量的变动。假设出生率为bt、死亡率为dt、人口增长率为nt,则

nt=bt-dt=ΔPt/Pt

(2)

如果t时期的死亡人数Dt超过出生人数Bt,即出生率bt小于死亡率dt,则可视为出现了人口负增长现象,此时人口自然增长率为负,相应的人口总量Pt也会较前期Pt-1出现下降。

根据现有的研究和欧洲一些国家的人口发展轨迹,不难发现:人口自然增长率一旦小于0,就将长期持续并难以逆转。在此,我们将人口负增长视为一个持续的人口自然增长率小于0的变化过程,假设P0是一个国家或地区出现人口负增长元年的初始人口规模,并持续到t时期,同样不考虑人口迁移因素,则t时期的人口总量为

(3)

将式(2)代入式(3),易得

(4)

从式(4)中可以看出:在不考虑人口迁移的情况下,人口自然变动负增长将导致人口规模的收缩,负增长持续时间越长,人口负增长率越大,且初始人口规模越大,人口负增长期间人口总量下降越多。

2.人口负增长与人口结构变动

在封闭的经济体中,在不涉及人口迁移的情况下,人口自然增长率可以反映人口负增长的动态过程。人口自然增长率由人口出生率和死亡率决定,下面我们分别对两者进行分析。

从人口出生率来看,我们假设在特定年份出生的人口数量为B、该年份总人口中位数为P,则可得出当年的粗出生率

b=B/P

(5)

出生人口的数量主要取决于育龄妇女的数量,我们假定以5年为一单位、生育年龄为15~49岁、特定年龄组i的平均生育概率为fi、特定年龄组i所对应的育龄妇女数量为Wi、育龄妇女人口总量为Wn、育龄妇女占总人口的比重为RW(Wn/P),从而易得

(6)

根据一些经验数据,特定年龄组妇女的生育概率呈现类似正态分布的特征⑨,即主要集中分布于25~35岁适龄妇女,年龄越小或越大,生育概率越低。因此,我们从(6)式可知,生育率表面上取决于育龄妇女总量,实质上取决于两个方面:一是育龄妇女在总人口中的占比,二是育龄妇女内部年龄结构的变化。在其他条件一定的情况下,育龄妇女在总人口中占比越高、育龄妇女年龄结构越年轻,则生育率水平越高。从中我们可以得知,决定人口负增长走向的出生率水平本身具备丰富的结构性特征。在死亡率既定的条件下,年龄结构越年轻,越不利于人口负增长的发展,人口负增长往往预示着育龄妇女数量和比重的下降及内部结构的老化。

从人口死亡率来看,我们假设年龄组x的人口死亡率为Mx,则Mx=Dx/Px。我们将年龄组分为0~14岁、15~64岁、65~80岁、80岁及以上四个年龄段,各年龄段平均死亡率分别为M0-14、M15-64、M65-80、M80+,各年龄段人口在总人口的占比分别为a1、a2、a3、a4,则可以近似推导出粗人口死亡率

d=D/P=

a1M0-14+a2M15-64+a3M65-80+a4M80+

(7)

由上式可知,总死亡率取决于各年龄段人口占比及相对应的平均死亡概率。由于医疗卫生条件不断改善和生活水平不断提高,0~14岁及15~64岁人口的死亡率明显下降。根据人口转变理论,在人口转变后期,这两个年龄段的人口比重将出现下降,因此其对总人口死亡率所起的作用也会下降(人口死亡率主要取决于老龄人口的权重及相应死亡概率)。同时,随着预期寿命的不断延长,64~80岁的低龄老年人口健康也得到了普遍改善,死亡人口主要集中于80岁及以上的高龄老年人口。因此,我们可以看出,在低生育率持续、出生率保持相对稳定的情况下(在人口负增长阶段,持续的生育率进一步下降的空间有限,同时各国普遍的鼓励性政策有利于生育率水平的恢复),人口老龄化向高龄化发展,将成为主导人口负增长的决定性因素。从另一个角度来说,人口持续负增长也意味着人口老龄化将持续、深入发展。

(8)

死亡率d取决于老龄化程度,尤其是高龄化人口比重ro,可以得出人口(负)增长率gN

(9)

从上面的推导中,我们不难得出两个结论:一方面,育龄妇女数量和比重下降及内部结构老化导致出生率下降或于低位静止,而由于低生育率影响的长期性和时滞性,在一定程度上对人口负增长形成强化效应。另一方面,老龄化向高龄化发展,伴随着高龄群体不断壮大,老年组死亡率大大高于其他年龄组的死亡率,再加上总人口减少,死亡率由低水平向上抬升,开始对出生率形成反超。老龄化水平在一定程度上决定了人口负增长的周期和强度,同时老龄化程度也因为预期寿命的延长、人口总量的下降而进一步加深。因此,人口负增长不仅意味着人口数量的减少,而且人口内部结构性的变化也是其应有之意。为了分析的方便,本文抽象掉人口迁移的因素,假定所有的人口过程发生在一个封闭的经济体,因此我们可以将人口负增长定义为:某个国家和地区在一段时期内,由低生育率和人口结构性变动所诱发的人口自然增长率持续为负,人口数量型变动及内部构成增减变化又进一步反作用于人口结构,导致劳动年龄人口减少、老龄化加剧的持续性过程。

3.来自发达国家的经验证据

人口自然增长率为负被视为人口负增长的标志性特征,然而总人口减少并不意味着各年龄段的人口同比例缩减,总人口的增长及各年龄段人口的增长呈现出差异性,我们可以根据发达国家人口负增长的发展趋势来把握这种内在结构性变化。

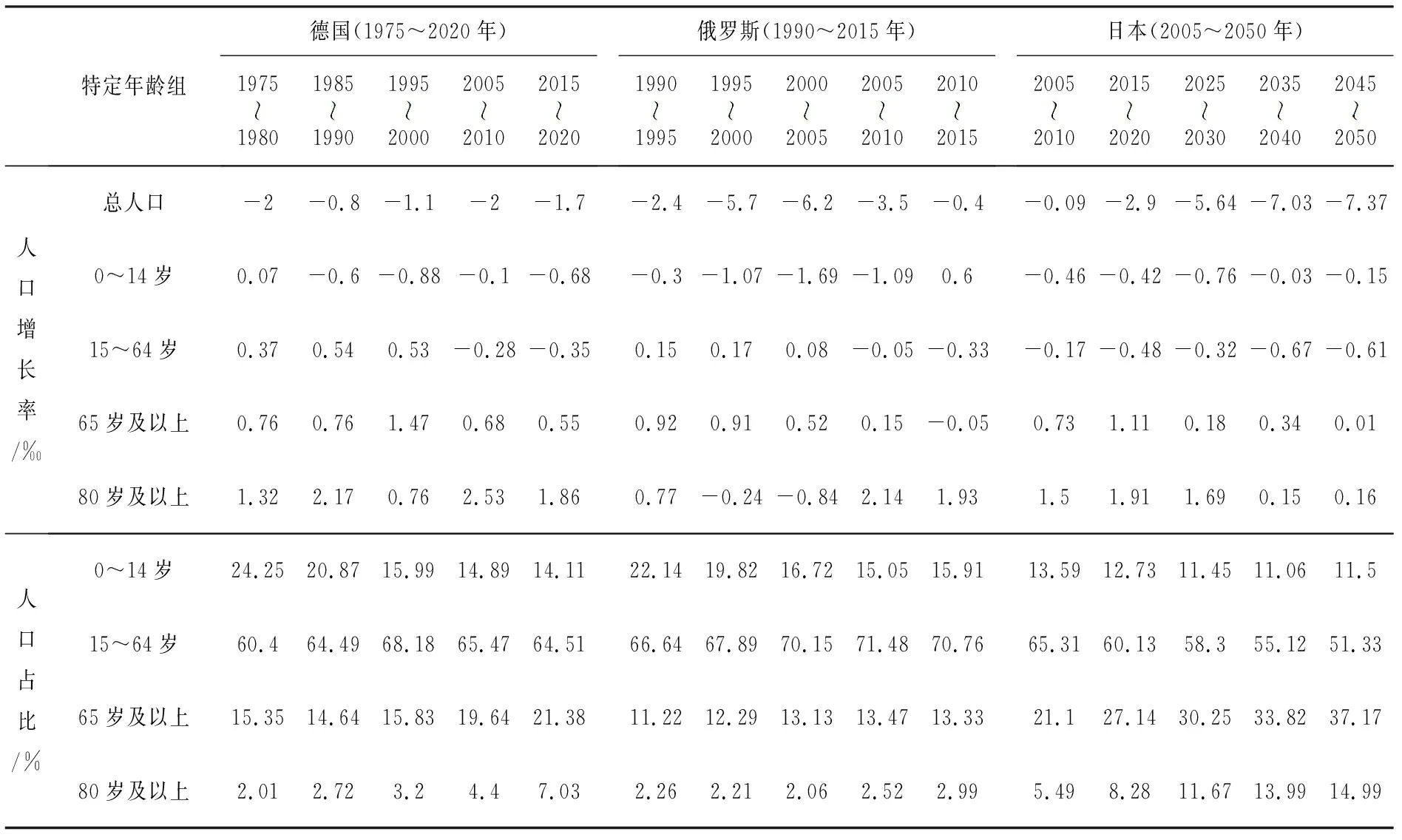

如表1所示,在人口负增长的背景下,各国0~14岁人口增速与总人口增速大致保持同向变动,持续的低生育水平造成少儿人口规模持续减少。德国和俄罗斯由于人口迁移的因素,15~64岁适龄劳动人口虽然个别年份出现增长但整体仍然呈现缩减的趋势,而鲜有人口迁移的日本则出现单边下降的状况。最为突出的是,各国65岁以上的人口要么增长速度为正,要么下降速度低于总人口下降速度。比如,2015~2020年期间,日本总人口增长率为-2.9‰,65岁以上人口却“逆势上升”,增速为1.11‰;2010~2015年期间,俄罗斯结束了65岁以上的老龄人口持续增长的趋势,但增长率仅下降了0.05‰,远低于同期总人口增长率下降的水平。需要注意的是,在人口负增长期间,各国均出现80岁以上的高龄人口持续增加且增幅较大的趋势,比如2005~2010年期间,德国总人口自然增长率为-2‰,而80岁以上高龄人口增长率却为2.53‰。

表1 德国、俄罗斯、日本人口负增长期间特定年龄组的人口增长率及占比

(二)人口负增长影响经济增长的机制分析

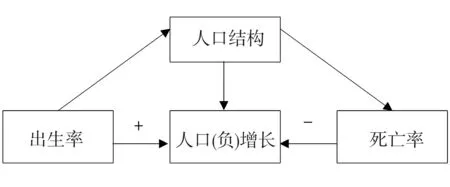

根据上文的分析,可见是出生率、死亡率和人口结构的共同作用导致了人口负增长。同时,人口负增长是一个持续性过程,在因出生率和死亡率的偏差导致人口内部结构失衡、人口总量减少的情况下,各年龄段人口数量的增减呈现出不同的趋势和速度。各年龄段人口的增减变化以及人口基数的变化也对人口结构产生了进一步的影响,具体表现为老龄化程度的加深和高龄人口比重的持续增长。因此,持续的人口负增长不仅意味着人口总量的缩减,也意味着人口老龄化的深入发展,即人口负增长与老龄化相互作用,一定程度上相互深化(见图1)。

图1 人口(负)增长的人口决定因素

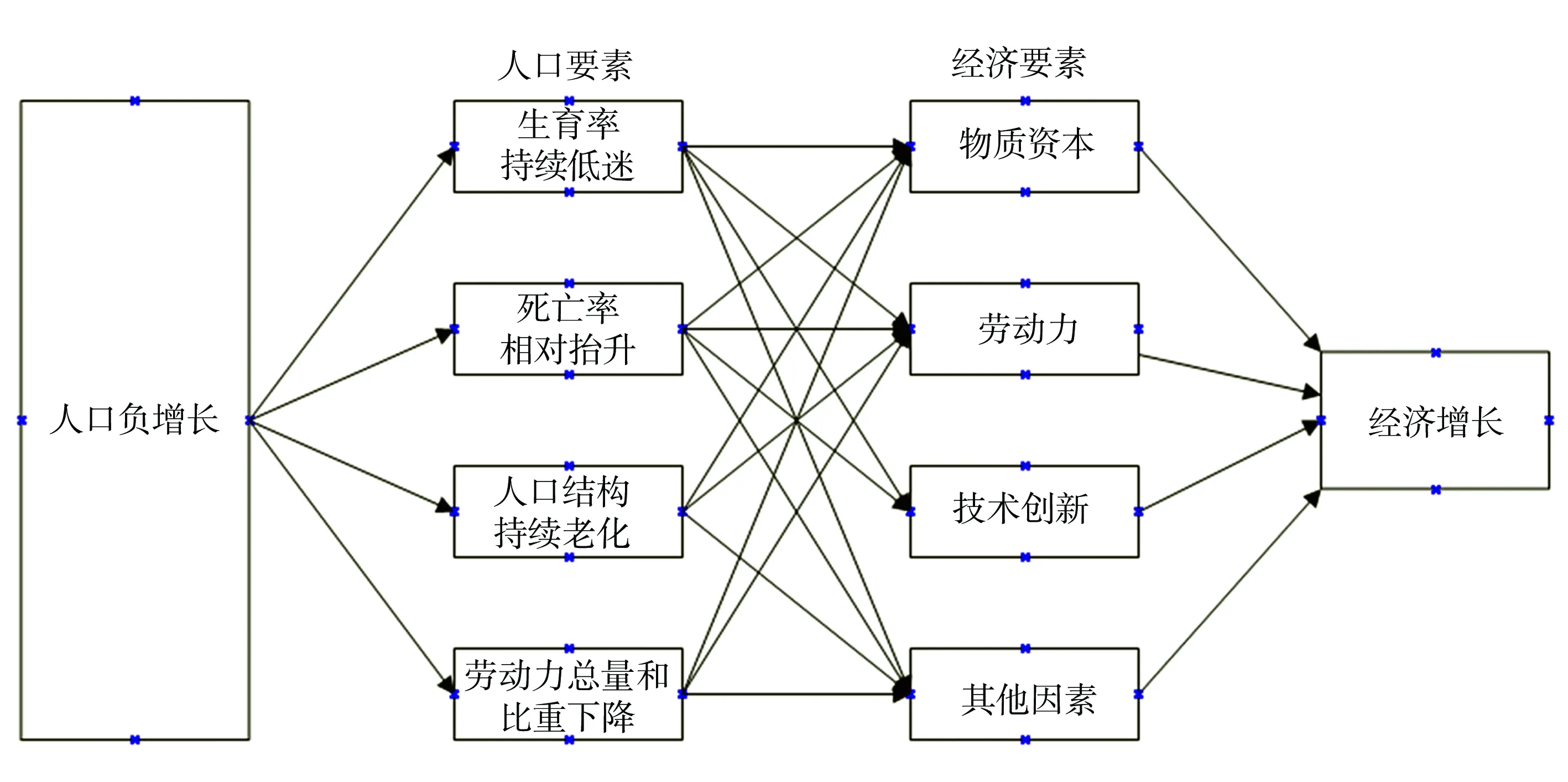

人口是经济发展的主体,人口总量及内部构成的转变势必将作为一种内生性因素影响要素供给的数量和质量。我们可以将人口负增长视为一个变量系统,通过人口内部构成要素的变化作用于决定经济增长的内部要素,从而影响经济增长。在人口负增长阶段,由于人口数量型变动与结构型变动相互关联,因此构成了多方面的人口形态,这些新的人口形态对经济要素的影响是全方位、多渠道的,构成了一个错综复杂的网络体系(见图2)。

图2 人口负增长阶段人口内部要素变动对经济要素的影响

首先,低出生率和预期寿命的延长导致人口老龄化程度日益提高。一方面,作为劳动力储备的少年人口比重下降;另一方面,老年人口比重上升,生产性人口的数量和比重逐渐下降,势必影响劳动力供给数量。同时,由于出生率的持续低迷,也会造成劳动力内部年龄结构的老化,从而影响劳动参与率和劳动生产率的提高。当然,低生育率也会带来一个好处,即妇女从生育中相对解脱出来,从而提高了劳动参与率。综上所述,人口负增长通过影响劳动力数量、劳动力结构、劳动参与率来改变劳动力供给,从而影响劳动力要素投入。

其次,根据生命周期理论,不同年龄段的人口,其经济行为存在显著差异,老年人口收入水平较低,储蓄倾向也较低。随着老龄化程度的日益提高,总抚养比持续上升,社会消费性支出增多,平均储蓄倾向和边际储蓄倾向下降。而人口基数及劳动力人口的相对下降,在劳动生产率一定的情况下,势必降低社会的供养能力,加剧国家财政负担,从而造成储蓄能力的相对减弱。同时,物质资本是一种生产性资本,主要依靠投资,而投资依赖于国家和社会的储蓄率。因此,人口负增长通过改变社会的储蓄倾向和储蓄能力影响投资,进而影响资本投入。

再次,人口数量萎缩会对要素价格产生影响,从而影响技术创新。一方面,劳动力供给减少增加了劳动力成本,会催生节约劳动的技术追求,从而产生新的技术和生产生活形式,如人工智能技术的兴起、无人银行替代传统银行柜台等。另一方面,综合更多因素来看,人口数量的下降实则不利于技术创新,主要表现在:(1)人口负增长导致有效消费需求不足,影响企业和发明家的预期,造成创新意愿和创新能力不足;(2)人口规模尤其是劳动力规模减少带来的税收减少会恶化政府公共预算形势,从而影响政府在鼓励技术创新方面的转移支付;(3)人口规模是人才供给的基础,人口持续缩减,一定程度上减少了人才的供给和产生“天才”的概率,不利于创新事业的发展。由此可见,人口负增长主要通过改变要素的相对价格、影响企业的投资预期、调整创新主体的供给等三个方面作用于技术创新。

最后,现有的社会体制是在人口持续增长的背景下建立和完善的,在人口负增长阶段,低生育率转变为内生性低生育,人口数量的调控目标由控制人口过快增长转变为控制人口过快减少,老龄化向高龄化发展,人口结构性矛盾更加突出。这些人口要素的变化,意味着人口形势的根本性逆转,意味着社会生产方式、组织方式的转变。新的人口形态势必会倒逼社会改革,促使各个国家和地区尽快构建与少子老龄化这个大趋势相适应的社会体制。近年来,世界各国出现的“生育友好型社会的构建”“城市精明收缩”“养老保险基金运营的商业化”等均是对这一全新人口形态的回应。因此,人口负增长还将通过推动社会体制改革和制度创新来影响经济增长。

三、人口负增长影响经济增长的数理表达

经济增长潜力取决于经济产出能力,而生产函数包含了要素投入与经济产出之间的联系,是体现和实现经济产出的重要载体,因此可以利用生产函数进行人口负增长影响经济增长潜力机制的分析,主要从生产函数构成要素中的劳动力、资本、技术这三大层面展开。在此基础上,我们还可以对人口负增长背景下的经济增长前景作出进一步分析和预测。

(一)人口负增长对劳动力投入的影响

索洛模型和一般内生模型并没有区分总人口和劳动力人口及其各自的增长率,并假设劳动力人口以不变的速度n增长,因此无法说明劳动力人口与总人口、劳动力人口与非劳动力人口各自比率的变化,也未考虑总人口和劳动力人口规模下降的情况。由于人口负增长是由低生育率和老化的人口结构共同作用所引发的,而人口从出生到进入劳动力市场存在一定的时滞,因此从长期来看,劳动力数量会受到人口数量和增长率的制约。

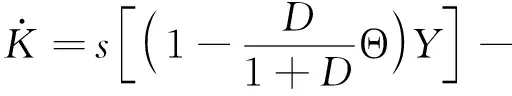

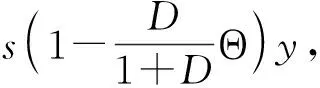

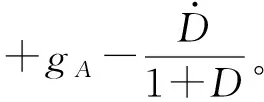

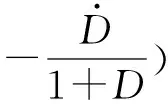

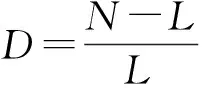

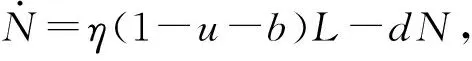

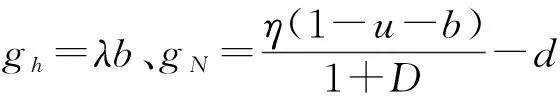

假定劳动力人口L与总人口N的比例一定,为固定常数C,则L=CN(0 (10) 如果假定劳动力人口与总人口的人口比例是变动的,我们引入“抚养比”概念,即非劳动力人口N-L与劳动力人口L的比重,用D表示,则 (11) 取对数微分,通过变换后得到 gL=gN-g1+D (12) 不难看出,劳动力增长不仅受到人口规模的影响,还受到非劳动力人口比重变动的影响,且与前者正相关、与后者负相关。 根据发达国家的发展经验和人口发展规律,在人口负增长阶段,少儿人口占比相对平稳,老年人口比重持续上升将导致总抚养比的上升,直到达到一个高位相对静止状态。从短期来看,由于抚养比的变动,导致总人口与劳动力人口变动速度不一致,抚养比越高,负增长速度越快,越不利于劳动力供给的增加;从长期来看,总人口和劳动力人口是同一方向变动的,劳动力人口与非劳动力人口的比例也会趋于稳定,人口负增长带来的人口缩减必然意味着劳动力供给的下降。因此,无论是短期还是长期,人口负增长均不利于劳动力投入的增加。 参照索洛模型,假设国民经济产出总量为Y,其中一部分Y0用于非劳动力消费,剩余的Y1用于资本积累,则Y=Y0+Y1。假设非劳动力的消费水平同质化,我们引入人均产出比Θ这个概念,既体现抚养水平,同时也体现经济产出在劳动力人口与非劳动力人口之间的资源配置比例。 (13) (14) (15) 将式(14)代入式(15),易得 (16) (17) 对持平投资项,原来是(n+&+gA)k,如果不考虑年龄结构效应,则n由正转负将导致持平投资曲线向下移动、有效劳动的平均资本的稳态值增加,原因在于资本积累用于满足折旧的需要并装备新增劳动力,在折旧率和技术进步率一定的情况下,更多的人口(劳动力)增长率会阻碍劳均资本k的增加。反之,随着人口增长率的变动,人口增长对资本积累的稀释效应得到逆转,从而有利于资本深化。 通过以上分析可知,人口负增长及其所带来的人口结构性变化将通过改变实际投资项和持平投资项,影响资本积累。总体来说,被抚养人口比重上升、储蓄率下降,将导致实际投资曲线下移,从而减少有效劳动的平均资本;同时,人口负增长带来的劳动力减少降低了资本广化效应,有利于提高有效劳动的平均资本。由于这两者方向相反,因此人口负增长对资本积累的影响存在不确定性,具体取决于两者净效应的大小。从理论上解释,一方面,根据生命周期理论,不同年龄段的个体经济行为存在显著差异——被抚养人口消费多、储蓄少,适龄劳动年龄人口储蓄多、消费少,因此总抚养比上升不利于储蓄率的提高和资本积累;另一方面,根据“第二次人口红利理论”,预期寿命的延长、工作年限的增加将改变个体的经济行为和思维模式,个体将增加储蓄以维持退休后的消费和应对未来的不确定性,即人口老龄化会提升社会的物质资本积累,同时人口总量的缩减将减少庞大的人口规模对物质资本的“稀释效应”,从而有利于增加人均资本禀赋水平。综上所述,人口负增长对物质资本积累存在多维影响机制,总体效应存在不确定性。 (18) LA为从事科研活动、创造新知识的劳动力数量(科研人员),η为转换系数(相关人员的劳动生产率),我们视η取决于知识存量A,则 η=Aθ (19) 其中,θ的取值取决于对知识资本的投资率,也可以视为是知识资本的规模报酬率,一般假设0<θ<1,即现存知识对新增知识存在规模报酬递减,则 (20) (21) 沿着稳态增长路径,gA是固定的,两边取对数对t微分,得到 (22) gA=gLA/(1-θ) (23) 从上式我们可以看出,技术进步率不仅取决于科研人员的人口数量增长率,还取决于知识资本本身的规模报酬率。人口负增长所带来的人口规模的下降,不仅通过供给端减少了知识的供给(假设科研人口占比固定,人口总量和科研人员数量同方向变动),也从需求端削弱了知识创造的经济激励,影响了投资者和科研人员的信心,从而影响知识的生产,具体体现为θ值和LA值的下降导致新增知识资本的下降,从而导致技术进步放缓。 (24) 两边取对数,然后对t进行微分,得到 (25) 根据索洛模型,新增资本量为 (26) 将式(24)代入式(26),微分后易得 (27) skα=(δ+gA+gN)k(1+D)1-α (28) 求得稳态水平下单位有效劳动的平均资本 (29) (30) (31) 其中,K为物质资本、u为劳动力用于生产的时间、h为人力资本,相对应的柯布-道格拉斯函数形式为 (32) 对(32)取对数,然后对时间t微分,得到 gY=αgK+(1-α)(gu+gh+gN-g1+D) (33) gY=αgK+(1-α)· (34) 我们假设在长期稳态水平下投入生产的时间u、K是一个固定的常数,且gu=gK=0,因此长期经济增长主要取决于人力资本的投资效率λ、用于人力资本积累投入的时间b、人口再生产效率η、用于人口再生产的时间1-u-b、抚养负担D、死亡率水平d。由(34)式可以得出,在其他条件不变的情况下,人口负增长所带来的抚养负担的增加(D作为分母)、抚养比的上升(g1+D>0)、死亡率d提高、人口再生产效率η的下降及维持低位水平,均不利于经济的长期增长。 同时,持续低生育率和预期寿命延长是人口负增长阶段的主要特征。根据人口数量和质量替代理论,当生育率下降时,家庭将增加子女的人力资本投资,整个社会的平均人力资本水平存在上升趋势;当预期寿命延长时,未来可工作时间增加,人力资本投资收益上升,个体将增加对自身的人力资本投资。因此,人口负增长对人力资本积累的正面影响,在(34)式体现为用于人力资本积累的时间b增加、人力资本的投资效率λ提高。需要注意的是,在用于生产的时间u相对固定的情况下,用于人力资本积累的时间b越长,则意味着用于人口再生产的时间1-u-b减少,由此带来的人口总负担增加的效应会在一定程度上抵消人力资本积累的正面效应。总体来说,人口负增长阶段的经济增长最终取决于人力资本积累的正面效应与抚养负担上升的负面效应相互抵消后的综合效应。由此可见,一旦人口负增长带来的抚养负担上升的负面效应超过人力资本积累的正面效应,经济增长可能面临长期停滞。 本文的研究表明,人口总量和人口结构的协同变动,是人口负增长的内核,人口负增长通过人口内部要素的变化作用于经济要素,是其影响经济增长基本机制的关键。从长期来看,持续的人口负增长对资本积累、劳动力投入、技术进步等生产要素均会产生不利影响,将降低经济增长潜力。由于人口负增长对物质资本积累的影响具有不确定性,一旦人口负增长失控带来的负面效应超过了人力资本积累的正面效应,经济增长将面临长期停滞。解决问题的关键,一方面在于及时有效地采取鼓励生育的政策方针,缩短人口负增长的周期,降低老龄化增长的速度和幅度,防止总抚养负担过快增长及发展水平过高,为经济增长创造良好的人口条件;另一方面,应尽快构建与人口负增长这个大趋势相适应的经济社会体系,发挥制度创新的作用,不断增加人力资本的积累,以抵消甚至逆转不利的人口形势带来的负面影响。 注释: ①参见Keynes J M:Some economic consequences of a declining population(TheEugenicsReview,1937,Vol.29,No.1,p.13-17);Hansen A H:Economic progress and declining population growth(TheAmericanEconomicReview,1939,Vol.29,No.1,p.1-15)。 ②参见Matsutani A:Shrinking-populationeconomics:LessonsfromJapan(International House of Japan,2006)。 ③参见陈友华:《中国人口发展:现状、趋势与思考》(《人口与社会》,2019年第4期)。 ④参见Heller PS:Thechallengeofanagedandshri-nking population:Lessons to be drawn from Japan’s experience(TheJournaloftheEconomicsofageing,2016,Vol.8,No.4,p.85-93)。 ⑤参见石人炳、杨辉:《中西部人口负增长现状及其对社会养老保险的影响》(《中共福建省委党校(福建行政学院)学报》,2020年第1期)。 ⑥参见Hallett A H,Jensen S E H,Sveinsson T S,et al:Sustainable fiscal strategies under changing demograph- ics(EuropeanJournalofPoliticalEconomy,2019,Vol.57,No.1,p.34-52)。 ⑦参见Elgin C,Tumen S:Can sustained economic growth and declining population coexist?(EconomicMode- lling,2012,Vol.29,No.5,p.1899-1908)。 ⑧参见Kunimitsu Y:Can Japanese economy grow under population decline?Evidence from dynamic spatial CGE model with endogenous growth mechanism(EnvironmentalEconomicsandComputableGeneralEquilibriumAnalysis:EssaysinMemoryofYuzuruMiyata,Springer,2020,p.253-271)。 ⑨参见Weber L:Demographicchangeandeconomicgrowth:Simulationsongrowthmodels(Physica-Verlag,2010,p.92)。 ⑩参见Lucas R E:On the mechanics of economic development(JournalofMonetaryEconomics,1988,Vol.22,No.1,p.3-42)。

(二)人口负增长对物质资本积累的影响

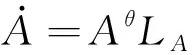

(三)人口负增长对技术进步的影响

(四)人口负增长对经济产出的影响

四、结语