夫妻共同债务认定标准的中西法传统比较

崔兰琴

(浙江工商大学 法学院, 浙江 杭州 310018)

弘扬传统文化是新时代中国特色社会主义思想的重要内容。将调整婚姻关系的婚姻之礼、嫁娶之道上升为天地大义、风化本原的高度,既是中国礼仪文明传承不息的精髓,更是维护婚姻家庭稳定和治国平天下的本根,这已然沉淀为婚姻家庭法的制度基因,成为民法典实施难以回避的文化语境,亦是重构出焕发自身魅力、激发结婚需求、释放生育意愿的理想婚姻家庭法制的源头活水。“昏礼者,礼之本也”。(1)《礼记·昏义》。婚姻家之始,家风正民风淳则人丁兴旺;婚礼人伦始,义之系道之在固国之根基。否则,恐婚现象成风,不婚状况蔓延,(2)2018年中国结婚率只有7.2‰,创下2013年以来的新低。参见刘远举:《全国结婚率“五连降”:为啥这届年轻人不爱结婚》,载《新京报评论》2019年3月20日。势必导致年轻人口的断崖式下跌;(3)从国家统计局数据看,2018年出生人口1523万人,是1961年来最低水平,而65岁及以上人口比重11.9%,0—14岁人口占比降至16.9%,人口高峰拐点已过,年轻人口即将进入断崖式下跌,更加老龄化。离婚争议遽增,(4)如2018浙江省法院离婚纠纷案件49804起,主因则为生活琐事,占34.21%,且婚后2—6年是离婚高峰期。夫妻债务频诉恐会引发伦理堤坝的系统性溃败。面临如此时代难题,从中西法传统比较视角探讨夫妻共同债务认定乱象的治理之道,应运而生。

一、 夫妻共同债务认定的问题切入

夫妻共同债务认定在学术界、实务界和民众婚姻家庭生活中引发巨大的关注。自2011年到2018年,仅最高人民法院审理的夫妻债务案件,已经多达100件,且分布广泛。其中2014—2017年,此类案件突然跨入每年以“十万”件为计量单位的时代,这也只是冰山一角。放眼各地的夫妻共同债务纷争,可谓波澜不惊的婚姻生活之下暗流涌动。最高人民法院不断颁布关涉夫妻共同债务认定的司法解释,意在制止夫妻共同逃避债务,却助长了虚构债务之风,不得不“焦头烂额”地应对民间借贷违约爆雷潮下夫妻共同债务认定案件剧增的问题。P2P民间借贷的案例增长数量、趋势及所占比重如图1、图2所示。

图1 2011—2018最高法民间借贷类夫妻共同债务案

图2 民间借贷占100个最高法案例比重

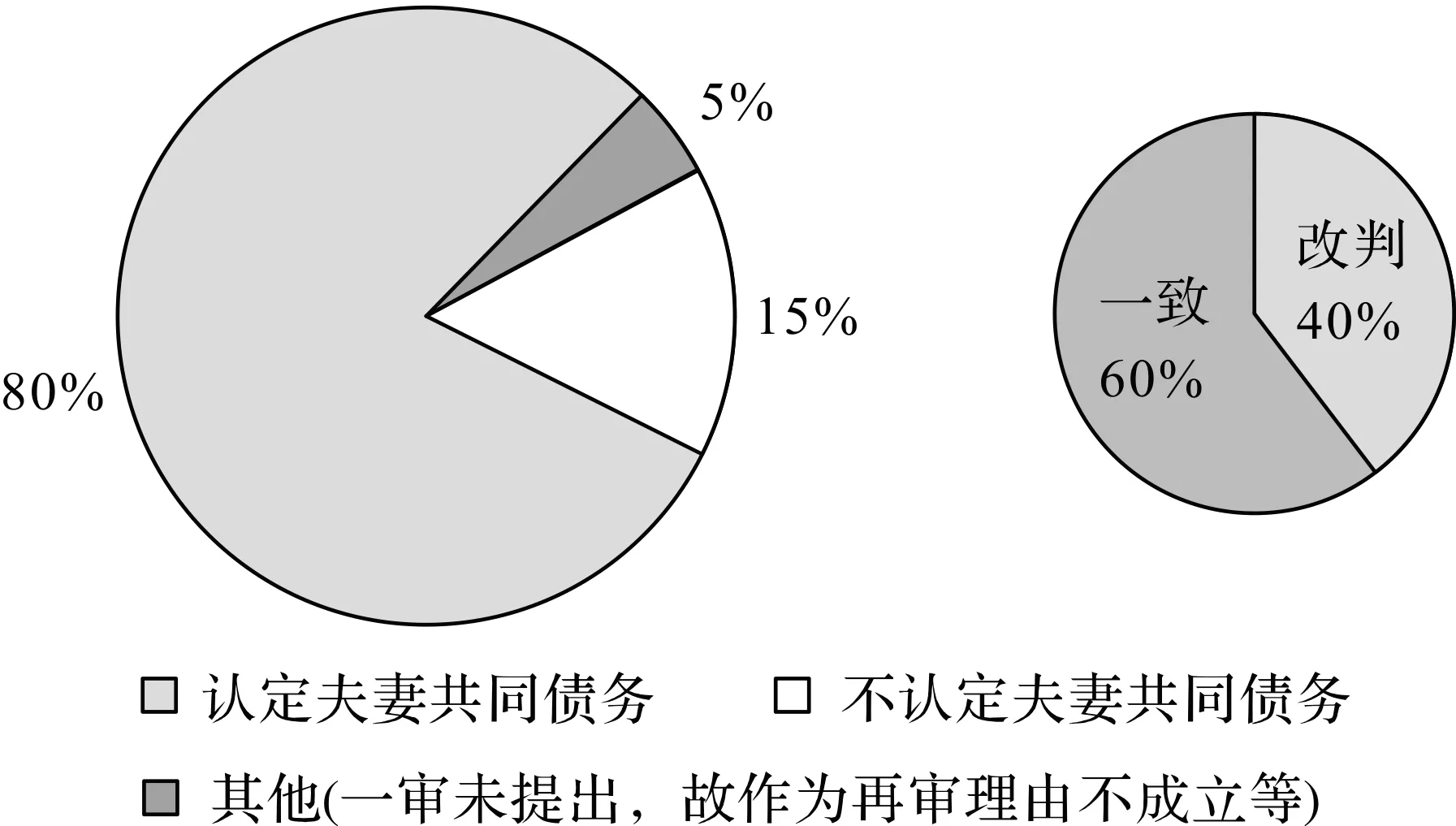

最高人民法院在94个关涉夫妻共同债务认定的案件中,适用再审程序的有87个案例,占90.2%,且约80%案件最后都被认定为夫妻共同债务,数据如图3、图4所示。

图3 100个最高法案例的审理程序

图4 最高法判决结果

上述绝大部分案件都被认定为夫妻共同债务,即便是属于商业社会交易需求且明显超出共同生活所需的民间借贷、担保等。但最高人民法院所依据的规定却存在矛盾:如明确否认“夫妻共同生活”的证据,转而又求助此认定原则;(5)最高人民法院(2015)民申字第71号民事裁定书。没有采用债权人举证为共同债务的证据,而是认为“本案所涉债务是石某为相关公司提供担保所负,为相关公司的经营活动而设定,并非因夫妻共同生活所负,也没有证据足以证明相关公司经营活动的收益用于夫妻共同生活,本案所涉债务不应认定为夫妻共同债务”。(6)最高人民法院(2016)最高法民申413号民事裁定书。只是最高人民法院此前曾直接推定为夫妻共同债务,由否定夫妻共同债务的非借贷方承担证据不足的败诉结果,使担保之债成为夫妻共同债务,(7)最高人民法院(2015)民申字第752号民事裁定书。且与温州地方法院一般不把一方对外担保之债认定为共同债务的态度相矛盾。(8)参见温州中院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的意见》(2012年8月7日)第十条的规定。

目前大量涉及夫妻共同债务的研究,疲于应对“顾此失彼”且“漏洞频出”的司法解释,聚焦于财产法规则、债务规则体系和类型等的分析[1-4],且研究者多依据自己留学 所在国的夫妻债务制度讨论,鲜有追问这些国家不同夫妻债务认定的域外传统、进阶形态和我国制度传统等深层原因。实践上,现有研究也没有从整个民间借贷违约频发的宏观背景关注核心问题,恰是财产契约属性的民商事规则取代共同生活的婚姻纠纷考量原则的价值取向偏差,突破合同相对性,过度保护债权导致债权规范调整失灵,难以发挥保护和管控风险的功能。即便是规制民间借贷的研究,比如基于等同论而生的监管建议,也并没有很好地解决我国P2P网贷所面临的问题,反而对我国P2P网贷的监管产生了诸多不良影响。(9)P2P网贷与债权众筹等同论,可谓是为我国学术界所广泛接受的一种观点,其相关监管的建议并没有达到学者们所追求的金融监管效果,甚至产生负面影响。具体论述和反思可参见余涛:《P2P网贷与债权众筹等同论之批判》,载《浙江工商大学学报》2020年第5期。故立足比较视角探究夫妻共同债务的法理伦理属性和认定标准的演进及启示,极具实践指导和学术研究的双重意义。

二、 不同社会形态中夫妻共同债务的属性有别

婚姻关系的定位有别,决定了夫妻共同债务法理伦理属性的差异。婚姻关系存续期间的债务到底是家庭共同体承担责任,还是夫妻双方共同承担责任,甚或一个人承担责任,取决于所借债务是否为了婚姻存续的正当目的,亦即为了婚姻关系符合伦理和法理的正当目的。理清所借债务在家庭共同体中的属性,方能证明该债务和婚姻家庭之间是一种正当的关系,且有非常正当的理由存在。同时,夫妻共同债务认定通常和离婚连结在一起,或者结婚时,双方没有约定财产形式,但是在之后的婚姻关系存续期间约定了财产形式,比如归各自所有且第三人知情等。当事人在考虑离婚这个目标的时候,有且只有与离婚这种事实或者那种分清财产责任并使财产责任有明确落实的需求时,才发生夫妻共同债务认定这一问题。

(一) 宗法制影响下夫妻共同债务属性

宗法制影响下的夫妻共同债务更多体现为家庭的共同债务,或者叫做家庭债务。尽管很可能由夫妻来还债,但强调的更多是父债子还的伦理特点。婚礼对婚姻的定义为“合二姓之好”,(10)《礼记·昏义》。两姓之家而非两个个体,因婚姻关系而结合,是我国传统文化中婚姻关系的法理伦理正当要求,实现婚姻“附厚别远”的家族“外交”功能,“夫昏礼,万世之始也,取于异姓,所以附远厚别也”。(11)《礼记·郊特牲》。正如《唐律疏议》(以下简称《唐律》)“居父母丧嫁娶条”疏议:“其为婚姻,谓婿父成婚,妻父称姻。”(12)《唐律疏议·户婚》。在婚姻依父母之命,结二姓之好的礼制要求下,婿之父母与妻之父母都可称为婚姻的主体。具体到婚姻所指已经不仅限于双方父母四人,也就是说古代家庭如同夫妻父母子女,甚至祖父母孙子女等组成的法人团体。如陈鹏对《诗·小雅·角引》的阐释:“此笺通言骨肉者,以婚姻之亲与宗族与家族同。”[5]3

父子因为血缘关系存在而人格混同。如《唐律》:“凡事同居之内,必有尊长。尊长在,子孙无所自专。”(13)《唐律疏议·户婚》。妻因婚姻而视同卑幼,“妻之言齐,与夫齐体,义同于幼”。(14)《唐律疏议·斗讼》。如果作为家长的父亲故去,债权人能够证明由债务人家里健在的尊长母亲的知情和同意所借债务亦可,以宋代“母在与兄弟有分”案为证:“交易田宅,自有正条。母在,则合令其母为契首;兄弟为分析,则合令兄弟同共成契”。(15)《名公书判清明集》,中华书局1987年,第301页。代替父亲而居于“契首”之位的母亲,(16)《宋刑统·户婚》卷十三“典卖指当论竞物业门”可佐证。与其说出于财产考虑,毋宁说为宗法关系着想,因为兄弟共成契,更能说明在仅有母亲的情况下,父亲和母亲形成的夫妻债务同样满足了整个家庭的需求。夫妻共同债务定位于家庭伦理责任基础上,涉及离婚法律,《唐律》就规定有家族互殴或夫妻殴杀而强制离婚的义绝制度,(17)《唐律疏议·户婚》“妻无七出而出之”条及疏议。以及夫家休妻的“七出”和“三不去”,(18)《唐律疏议·户婚》“妻无七出而出之”条及“妻无七出而出之”条之疏议。皆为家族利益考虑;加上夫妻两愿离婚的和离,(19)《唐律疏议·户婚》规定“诸犯义绝者离之。若夫妻不相安谐而和离者,不坐”。从而使国家、家庭和夫妻个人的多元主体需求得到满足。随着社会变迁,义绝呈现“从重家族事务逐渐向重视个人事务的趋势演变”[6],七出愈益虚置化[5]621[7],和离逐渐成为民间离婚的主要方式[8]。

(二) 家父权盛行中夫妻共同债务属性

罗马法则是以“权力”这种变动性的要素为核心的价值观念体系。“只有经家族首领同意,婴儿才能降生或被社会承认”,因为“罗马人并不崇拜自然的血缘关系”[9],家子对家父的服从是基于家长的权力,婚姻关系中妻子对丈夫的服从,是基于市民法上丈夫的支配权。此类权力是动态的,随着人格变动、减等而失去,妇女因为人格减等不能成为借债的主体,且被禁止为他人的收益承担责任,比如担保合同。威雷亚努姆元老院决议(Senatus Consultuin Velleianum)明确提出这一禁令[10],即妇女不能为他人担保债务。所以夫妻共同债务的属性,其法理和伦理正当性的考量以支配权的取得、具有独立的人格为基础。

家父是罗马家庭中唯一享有独立人格权的主体,具有完全的法律行为能力和诉讼权利。作为被监护人的子女是受家父监护的,他权人或子女的婚姻必须获得家长或监护人的允许。只有在盖尤斯解答所言的情况下:“我也摆脱了父权,则不存在任何婚姻障碍。”[11]由于“与把离婚看作法庭上司法诉讼的现代法律制度相反,罗马把离婚视为缘起于个人按照既定的宗教和道德原则作出的纯粹事实行为”[12]107,自然难有丰富的夫妻共同债务认定案例以供参阅。所幸罗马法学家的评注,一定程度上反映了婚姻关系中夫妻共同债务的法理伦理属性的定位。婚姻关系,如同莫德斯丁所定义的男女之间“神法和人法的结合”[13]31,其效力取决于家父的同意。“如果当事人任何一方处于父权之下,不问其年龄,均需获得父亲的同意。”[14]86在有夫权婚姻中享有夫权的丈夫可以片面休妻[15]。

无夫权婚姻出现以后夫妻双方合意即可离婚。如保罗在《解答集》第15卷谈到,法律上禁止不离婚的约定或离婚时支付罚款的约定。到了帝国时期,“罗马的已婚妇女实际上已独立于其丈夫,而丈夫也很少能够或已完全不能控制其妻子的行为了”[16]18-19。帝国后期,“尽管相关的道德标准明显削弱了,但在某种意义上无正当理由的离婚仍然被视作不诚信,并且遭到某些惩罚”。正当理由就包括,“其子犯有通奸,以及其他严重违背家庭或者婚姻义务的行为,抑或如果她没有生育孩子”[12]107-108。无夫权婚姻下离婚很容易,“对罗马人来说,离异是双方的:丈夫犯了严重罪行,妻子可以把丈夫赶走;妻子出了事,丈夫也可以把妻子赶走”[17]。最初罗马法并没有对合意离婚设定太多的限制条件,无论休妻、离夫还是合意离婚[18],使得离婚成风。“离婚是为了结婚,结婚是为了再离婚。”[19]加上姘合和性关系开放,社会道德日益沦丧。“随着罗马势力在世界上的扩张,厚颜无耻的堕落侵袭着罗马,离婚也随之增长。甚至它们的频繁发生变为了堕落的典型标志,并成为一些著名的讽刺格言和打油诗的话题。”[20]优士丁尼把婚姻定义为男女保持不可分离的共同生活的结合,显示出他比以前皇帝更希望制定的法律能够与基督教教义相契合[21]。

基督教的婚姻圣事观倡导夫妻一体,坚决反对夫妻离婚。而新教徒进行的宗教改革则为恢复离婚而不断努力,世俗法庭又在不断扩大离婚的司法判决权,力图改变矫枉过正的被动局面。至于财产上,对妇女予以监护实质上是男性对妇女财产权进行控制的真实反映[22]。但在嫁资返还诉讼中,司法官授予妇女拥有优先受偿权[12]106。通过优先权使嫁资成为“特权”,夫妻财产分别制初现,“夫的财产、妻的财产,虽在婚后不独立保持其所有权,即就管理用益亦相互独立而存在,然不妨妻以其财产管理权付与夫,此制在后期罗马已被承认”[23]330。

(三) 人格独立平等中夫妻共同债务属性

人格独立平等建立在财产独立的条件下,成为近代以来夫妻共同债务认定中法理伦理属性正当性之所在。罗马法上夫妻财产分别制、嫁资返还制及其优先受偿权对后世的影响颇深,“罗马法中由嫁资所体现的财产分离制度保存在现代欧洲”[14]91,如拿破仑民法典所采用的嫁资制即来源于罗马法的规定。德国自古以来就主张继受罗马法,为了使其继受合法化,德国人甚至提出了德国人的神圣罗马帝国乃是罗马帝国再世,德国皇帝是罗马皇帝的继受人的理论[24]。“德国因继受罗马法,同时输入此主义(即夫妻别产主义)。”[25]英国作为普通法传统的国家,虽然受罗马法的影响较小,但在婚姻家庭法方面却深受罗马法的影响[26],所以英国依1882年之妻财产法(Married Women and Tortfeasors),1935年之改正法(Law Reform

已婚妇女获得独立地位的前提是其拥有财产权,继而才有可能约定夫妻共同债务,此为人格平等下夫妻债务理论法理属性的逻辑前提。当然,在美国法中,妻子财产权的获得并非一蹴而就。在早期的美国普通法中,奉行夫妻一体主义(Myth of Marital Unity),婚后丈夫与妻子的人格合为一体。婚后妻子丧失了财产的所有权,除了妻子的个人生活用品外,妻子的婚前和婚后的不动产将转移为丈夫所有,丈夫不仅对自己的财产享有管理、使用和收益权,还对妻子的不动产享有管理、使用和收益权。但丈夫处分妻子的不动产,要征得妻子的同意,否则不能处分[28]。后来,随着1861年《已婚妇女财产法》(The Married Women’s Property Acts)的颁布,妻子得以获得了独立的财产权,即妻子婚前和婚后取得的财产,包括其个人收入、继承的财产或接受他人赠与的财产,均归个人所有,从而确立了分别财产制。也就是普通法传统财产制,“美国42州,皆采用此制”[23]331,而共同财产制(Community Property System)仅仅在9个州实施。(20)亦有十州说,因阿拉斯加州夫妻双方可以协议选择夫妻共同财产制,并列明夫妻共有财产的范围。因而,具体适用何种财产制度取决于夫妻双方所生活的州。

至于何时启动离婚程序,对于夫妻共同债务的认定,在夫妻分别财产制下已经无足轻重。即便是在夫妻共同财产制下,也不以离婚时间为据,而是以分居之日作为共同生活结束之日,夫妻财产债务清算的节点。

三、 夫妻共同债务认定标准的变迁

夫妻共同债务的认定标准与夫妻财产制度紧密相关。夫妻财产分别制,利益与损失自负;夫妻财产共同制,债权与债务共担。由于不同国家和地区的法律文化传统有别,出现了不同的夫妻财产制的类型,在夫妻共同债务认定标准上呈现出各具特色的演进路径。

(一) 基于同居共财的吸收原则

在家族法下,以婚礼风俗为核心的婚姻关系法律调整方式,对于关涉身份和财产的权益,采用吸收原则。对于夫妻共同债务的认定,在同居共财的家庭财产模式下不存在独立认定的可能性。因为“若祖父母、父母令別籍异财者,徒二年,子孙不坐”。(21)《唐律疏议·户婚》“子孙別籍异财”条。家庭财产共有,“父母存,不有私产”,“子妇无私货、私财”,(22)《礼记·内则》。夫妻的共同财产属于家族所有。家谱族规类似的规定并不少见,“凡为子为妇,毋得蓄私财。俸禄及田宅所入,尽归之父母舅姑。当用则请用之,不敢私假,不敢私与”。(23)《朱子家礼》,同治四年本,卷一,《居家杂仪》。但实际情况并非如此简单,因为正式的聘娶婚都会有男家的聘财和女家的嫁妆。家长如同家庭或者家族的法人代表,对内全权处理家庭纠纷,对外为家庭事务和债务承担责任,夫妻共同债务被家庭债务吸收,且家人任意借债的途径被严格限制。如康熙黟县《横冈胡氏支谱》即在《壮卿公老家规》中告诫族人近宅坟冢基地不得变卖于族外之人,“近宅冢基地、田产,有出卖者,无得变卖他姓,须尽本家商量,从公估值。卖者不得故意高价,买者亦不得借禁篏谋。违者,责令赎回,仍听族众议妥”。(24)康熙《横冈胡氏支谱》卷下《壮卿公老家规》,清康熙四十三年刻本。这些家法族规在实践中得以执行,(25)“明崇祯六年至清雍正五年(1633—1727)休宁县三都二图《金氏置产薄》中共九十三件土地买卖契约,其中有七十六宗买卖是在金氏宗族叔祖、族(房)叔、族(房)兄、族(房)侄之间进行的。”参见卞利编著:《明清徽州族规家法选编》,黄山书社2013年版,第18页。具有很强的防范功能和可预测性,从最大程度上避免了家族因为购买不动产引发的外债,包括夫妻共同债务在内,进而保证了婚姻关系的伦理和法理正当性的实现。

赌债不是合法债务,欠缺家长同意举债的证据,法律上不予保护。即便债权人告官也得不到官府支持,因为没有经过尊长和兄长的同意,交易无效,有宋代刘后村审理的“母在与兄弟有分”案可证。魏峻由于赌博,在没有经过兄长和母亲同意的情况下,将众分之田卖于丘汝砺。法司据此认为:“汝欲典卖田宅,合从其母立契,兄弟五人同时着押。”否则,“钱没官,业还主,契且附案”。(26)《名公书判清明集·争产》,中华书局1987年,第301页。既然,田地不可能出卖于丘汝砺,魏峻因之而产生的赌债也不可能是夫妻债务,或者家庭债务。这类判决,连同家法族规,有效防范了债权人和债务人恶意串通虚构夫妻债务或者家庭债务的行为,大大降低了交易风险,有效节约了司法成本。

妇女在大多数情况下可以掌握和管理陪嫁物。离婚时丈夫存在明显过错的话,妻子可以得到一定的补偿。直到清末修律,首次承认妇女的财产权,“妻于成婚时所有之财产及成婚后所得之财产,为其特有财产”,(27)《大清民律草案》第1358条。官府审断夫妻共同债务纠纷的依据才得以确立。

在同居共财之下,整个家庭共同体为夫妻债务或者家庭债务提供担保,保证了债权人的利益。南京国民政府的《中华民国民法》就有关于“以家人之共同生活为本位”的规定[29]。当夫妻财产和债务均被家庭吸收时,“欠债还钱”“父债子还”的责任继承遂成了中国延续数千年的传统法律文化观念,在确保交易安全的同时,强有力地约束了家人的借债行为。

(二) 基于意思自治的分离原则

罗马法中人格减等直接导致权力的减小或者消灭,此权力变动为基于意思自治下的财产之流转性提供了足够的空间,直至个人财产与家庭财产相分离。斯多葛学派关于自然法和平等观念的人道主义思想影响着罗马家庭制度的发展,“首先,它影响了罗马家庭妇女的地位,并有助于这些妇女从丈夫的独裁权力的支配中慢慢解放出来……在帝国时期,罗马的已婚妇女实际上已独立于其丈夫,而丈夫也很少能够或已完全不能控制其妻子的行为了”[16]18-19。随着丈夫支配权的日趋消亡,合意遂成唯一要件,婚姻也经历了从“身份”到“契约”的运动[30]。

罗马法中嫁资返还制改革在夫妻债务认定原则的形成上,具有至关重要的作用。而充分发挥救济弱者功能,以保护女方当事人的财产权益,是奥古斯都大帝改革嫁资制的主要目的,“并且宣布任何未经妻子同意的转让抵押都是无效的,在丈夫无清偿能力的情况下,妻子相对于其他无担保的债权人享有优先权”[14]90。加上此前克劳迪皇帝废除了宗亲监护,保全了妇女的血亲家庭财产,允许“妇女将其财产赠与她的丈夫或孩子而不是直接归属父亲,似乎更符合人道主义精神”[31]。优士丁尼通过改革嫁资返还之诉,实行的新的“口约诉”,吸收了“妻物之诉”中公平合理的原则,使其成为诚信诉讼。优士丁尼的谕令明确要求出售嫁资田宅的丈夫必须有证据证明获得了妻子的同意,否则严格禁止,且这一禁令扩大到行省的所有嫁资田宅,使其有利于女方当事人[13]99。审判员在审理嫁资案件时有了更多的自由裁量权,便于保护妇女利益。妇女地位的独立取决于嫁资逐渐分离于夫家财产,这成为夫妻财产分别制的源头。

(三) 基于共同生活的统摄原则

随着人格独立和契约精神的日盛,以《法国民法典》为引领,愈加强调夫妻共同债务服务于共同生活的功能。夫妻双方存在借债的合意,方能被认定为夫妻共同债务,由夫妻共同财产偿还。特别是财产分别所有制逐渐成为婚姻关系法律调整的发展趋势,即便共同财产制往往也是在双方财产分别制之下有条件共同,比如基于劳动所得的共同制、婚后所得的共同制、剩余共同制等。因而,争议债务是个人债务还是共同债务的判断以共同生活的身份属性为主导,并遵循纠纷处理时弱者权利优先保护的利益衡量原则,为不同法系的共同选择。

实行夫妻共同财产制的法国,以债务发挥的功能作为认定标准。《法国民法典》第1409条规定了夫妻共同财产的负担的债务包括,“为维持家庭日常生活开支、夫妻应当共同负担的生活费用与子女教育费用的债务;共同财产制期间发生的其他债务,视情况而定”。(28)《法国民法典》,罗结珍译,北京大学出版社2010年版。后面所引相关法条,均出自该书。其判断标准为符合维持家庭日常生活开支的功能需求,且是夫妻各方在共同财产制期间所负的债务。但不包括债务人的夫妻一方有欺诈或者债权人有恶意的情形,由此排除了虚构债务或者赌债等。

德国和意大利均以夫妻约定财产制为主,所以债务按照约定由双方分别偿还。如果双方约定为共同财产制,判断夫妻共同债务的方法是依据债务发生的途径。按照《意大利民法典》第186条的规定,(29)《意大利民法典》,费安玲等译,中国政法大学出版社2004年版。后面所引相关法条,均出自该书。下列财产由夫妻共同财产承担:取得共同财产之时设立的所有负担和义务;为管理共同财产支出的费用;维持家庭生活的费用、养育子女的费用以及夫妻双方为家庭利益共同或分别承担的债务;其他任何一项由夫妻双方共同承担的债务。

在英国,夫妻对各自取得的财产享有独立的所有权、独立提起诉讼的权利、彼此签约的权利和对外签约的权利[27]38。厄普约翰(Upjohn)法官在“佩蒂特”(Pettitt v.Pettitt)一案中指出,解决夫妻之间的财产纠纷可以适用财产法的一般原则[32]。具体来说,对于在一些案例中夫妻之间不能达成财产分割协议的纠纷,离婚法院于实体法上依据1973年的《婚姻条例》(MCA 1973)和程序法上依据1991年的《家庭诉讼规则》(FPR 1991)进行裁决。债务的处理也不例外。尽管有不少离婚案件是通过诉讼方式解决,但大部分案例是通过夫妻协商解决夫妻财产与债务的争议[27]161,因而离婚财产分割的依据属于司法的自由裁量权。

美国加利福尼亚州则是夫妻共同财产制的代表。该州关于婚姻的法定规定都源于国家的更为严格的法律,对联邦《统一结婚离婚法》(Uniform Marriage and Divorce Act)有很大影响力及示范作用,“加利福尼亚州是最早发行关于婚姻改革的报告的城市,该州第一次要求联邦会议通过联邦离婚法的决议,一些对于联邦关于婚姻和离婚的规定最有力的宣传即来自该州”。(30)Hearing before the Committee on Judiciary, House of representative, on House Joint. Resolution 187, October 2,1918.p.98 and else-where.转引自Marry E.Richmond, Fred S.Hall:《婚姻与国家:基于美国婚姻法实施的田野调查》,朱姝主译,华东理工大学出版社2018年版,第43页。遵循着法属殖民的法文化传统,美国法强调夫妻财产一体,与中国法律传统极为神似。即便是婚前债务,夫妻也要一起承担,无论是夫妻共同财产还是约定的夫妻分别财产。(31)具体参见California Family Code §910 (a) (community estate’s)and §913 (separate property liability).这种为共同生活所负的债务,在美国加州法律中称为“共同生活所必需”(Common Necessaries of Life),一方配偶的个人财产负责另一方配偶生活所必需所产生的债务”,确保前一个婚姻的孩子和配偶将不会因为父母或者配偶的再婚而处于不利地位[33]231。即便是分居或者离婚之后,孩子与配偶共同生活一方因为维持必要生活产生的债务,另一方依然要负责清偿[33]233-235。这是由夫妻共同财产制的共同性决定的,只要债务人所借债务确实用于夫妻共同生活,如为另一方支付房租或者水电费,抑或孩子教育支出等符合法律义务的债务,就可以认定为夫妻共同债务,由夫妻双方共同偿还。

四、 夫妻共同债务认定标准演进历程启示

夫妻共同债务认定标准的演进历程,充分揭示出夫妻身份在家庭共同体中的价值取向决定夫妻共同债务的法理伦理属性及认定路径。“身份永远是一种源自身份持有人与更广泛的环境之间的建构,其核心是一套或多或少相一致的规范和价值观构成,全是关乎伦理道德。”[34]36-37

(一) “致中和”的夫妻共同债务认定制度的理念支撑

夫妻共同债务认定制度的理念应当达成中和,因为“致中和,天下位焉,万物育焉”,(32)《论语·先进》。做到无过无不及,“允执厥中”,(33)《中庸》。避免了“过犹不及”。人类构建而成的法律制度是置于宇宙之下,万物之中,效法天地自然的产物,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。(34)《道德经·道经》第二十五章。由于夫妻债务纠纷是婚姻家庭矛盾的集中体现,“夫妻债务的归属问题在司法实务中的重要性不亚于夫妻财产的归属问题,而混乱程度尤有过之”[2]。各方需求与利益、义务与责任都需要通盘考虑,并根据情势变更及时调整转化,才能保持统一、一致、均衡的局面,包括对弱势方的保护,特别是妇女、儿童和老年人,从而实现家庭、国家和个人的衡平。是故中国礼法结合下夫妻共同债务认定的离婚节点上应当全面考虑家庭、国家和个人的多元利益主体,包括“七出”“义绝”与“和离”的离婚方式,通过“三不去”保护对整个婚姻家庭的共同生活作出牺牲和贡献的妇女。

相反,个人意思自治的过于张扬必然引发社会道德水平下降和伦理调节功能失效,典型如罗马法在涉及夫妻共同债务认定的离婚问题上的矫枉过正。从罗马无夫权婚姻中丈夫的片面离婚,到罗马帝国后期的合意离婚成风,再发展到基督教的婚姻圣事观:倡导夫妻一体,坚决反对夫妻离婚。而新教徒进行的宗教改革则为恢复离婚而不断努力,世俗法庭又在不断扩大离婚的司法判决权,力图改变矫枉过正的被动局面。

时下,我国夫妻债务认定的窘迫处境,恰是司法裁决中矫枉过正,过分保护债权和经济地位占优者的根本性理念错误所致,“过度保护最为明显的表现在于直接负债方配偶用以清偿夫妻共同债务的责任财产可能远远超过其若未婚时可提供的责任财产”[3],导致共同债务认定的利益衡量上产生偏颇。一来,当债权保护被置于特别优先地位,远胜于其他权益的保护时,自然给债权人以可乘之机,债权人可能会想方设法把民间借贷认定为夫妻共同债务,哪怕是动辄成百上千万甚至上亿的担保或者借款,(35)如案涉1.12亿的担保被认定为夫妻共同债务,详见最高人民法院(2015)民二终字第303号民事判决书;如案涉3000万元借款因于夫妻关系存续期间产生被认定为共同债务,详见最高人民法院(2014)民申字第1544号民事裁定书。甚至违法债务和虚假债务,从而导致未借债配偶离异被负债,承担无限连带责任,进而备受争议[35]250-258。二来,经济地位占优者在婚姻中贡献大,从而成为夫妻债务承担时的考量因素[3],会从根上摧毁婚姻的身份伦理的基础,因为生育孩子、家务劳动根本无法从所谓的金钱或者工资效益大小的角度进行衡量。

在夫妻共同财产制下,人格独立的夫妻双方由于婚姻关系这一共同体的维护而承担共同债务。正如前所述,实行夫妻共同财产制的美国加州家庭法把夫妻双方婚前债务认定为夫妻共同债务。当一方再婚后,前妻或者前夫,以及孩子的生活必需费用产生的债务,均为再婚者及其配偶的夫妻共同债务。确保一方的生活水准不因为离婚而降低的加州家庭法理念,成为离婚后经济好的一方,通常为男方离婚时把财产的一半分给前妻后,还要继续为前妻承担赡养费和抚养费等所生债务的法理伦理依据所在,从而在整体上达成了尊重个人独立与维护婚姻伦理的致中平和之态势,以及男女双方社会地位的大体平衡。

致中和理念有利于发挥传统礼制通过婚姻家庭伦理达到维系社会稳定的基石功能。“天地合而万物兴焉,人以昏姻订其礼”,(36)《礼记·郊特牲》。有助于调适夫妻债务认定标准中债权保护与婚姻关系的整体利益的张力,保障不知情债务人配偶的合法权利,实现公平正义,达成平衡之态势。调和婚姻法与民法之价值之冲突,在于对婚姻关系共同体中弱势者优先保护的前提下,尊重婚姻关系中民事主体的意思自治和人格独立,而非追求在交易安全基础上的财产利益最大化。因为家事法的纠纷处理不仅要遵从国法,更要依天理人情,而所谓的依“人情”,就是“在司法过程中延伸司法职能,彰显家事审判独有的司法温度和法院司法为民的人文关怀”[36]。

(二) 重防范的债权风险预警机制

尊重传统,重视防范以便为夫妻债务纠纷解决提供预测,在确保交易安全的前提下,为达到社会公平也会考虑举债人及其配偶的利益诉求,成为不同法文化的共同选择。重视制度架构中的防范功能,在于明确债权人举证责任,以便认定夫妻共同债务,确保其清偿,并把共同偿还人的举债合意作为防止赌博等非法债务出现的约束要件。只要债权人证明债务由具有借款能力的家庭成员形成,那么具有还债能力的家长自然要负责清偿,以此保护债权人的利益,无论古罗马的家父权制度,还是中国的家长权模式,概莫例外。在中国汗牛充栋的历史文献中,甚少见到直接涉及夫妻债务的立法和司法判决,这至少说明家庭共同体的担保作用较好地保护了宗族财产。担保作用在实践中得以执行,发挥家庭共同体在保证债务交易安全和效率上的功能,从而保证债务流转中的公平合理,也大大降低了虚构夫妻共同债务和非法债务转化为夫妻共同债务等投机行为的产生,相应地减少了这方面矛盾纠纷的发生。

检视夫妻共同债务认定标准的变迁历程,并非复古,“个体不会受制于他人,更不用说会受于一个实行家长式统治的国家所束缚了”[34]130。然而,制度的传承性也不以人的意志为转移,“至于夫妻同居协助,共同维持家庭生活,在现在社会,仍不过如此”[37]。任何法系中夫妻共同债务的认定都在继承传统法律文化的基础上,大陆法系对罗马法的继受如此,美国法也毫不例外。比如美国实行夫妻共同财产制的九个州之中,除了威斯康星州传统上适用普通法,因1983年批准了《美国统一婚姻财产法》采用共同财产制之外,其他加利福尼亚州、德克萨斯州等八个州都继承了原属法国和西班牙殖民地的州的立法,实行夫妻共同财产制,在夫妻共同债务认定上采用法国法为代表的模式,即凡属于服务于家庭功能的债务都被认定为夫妻共同债务。

至于我国《民法典》中有关夫妻共同债务认定,立足于考察举债的合意性和服务于“共同生活”的目的,即夫妻共同债务只限定于共同生活所需而产生的债务,方可由共同财产偿还,日常生活作为共同生活的组成部分,自然也包括在内。具体规定在第1064条:“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务,以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务,属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务,不属于夫妻共同债务;但是,债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。”该认定标准,是对1950年《婚姻法》第24条中“共同生活”时所得财产清偿为夫妻共同生活所负债务的承袭,在厘清个体责任的过程中,也有助于家庭责任感的培养,契合夫妻共同生活的发展趋势。既然共同生活是之前婚姻法明确规定的夫妻共同债务认定原则,有且只有为“共同生活所负的债务”,在离婚时才能“共同偿还”。任何一方的借款,特别是巨额债务,因为无法证明双方合意,断然不可能出现我国《婚姻法司法解释(二)》第24条所谓的仅仅因为婚姻期间所生债务而直接推定为夫妻共同债务。(37)就笔者仔细研读的这一百多个案例判决书来分析,无论是最高人民法院的判决,还是地方中级人民法院的判决,引用率频率最高的一句话可以概括为“未举证属于24条的两种例外情形”。而共同生活认定标准的限缩性解释是关涉夫妻共同债务的司法解释引发争议并导致债务性质定位不明的原因。

最高人民法院只在夫妻内部债务认定中适用《婚姻法》第41条有关共同生活的认定原则,对不符合共同生活的债务,债务人配偶不必承担连带责任,但对于涉及债权人起诉的债务则适用于《婚姻法司法解释(二)》第24条,直接推定为夫妻共同债务。正如最高人民法院民一庭对江苏省高级人民法院《关于婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务性质如何认定的答复》中的答复,(38)《最高人民法院民一庭关于婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务性质如何认定的答复》(〔2014〕民一他字第10号)。“在不涉及他人的离婚案件中,由以个人名义举债的配偶一方负责举证证明所借债务用于夫妻共同生活,如证据不足,则其配偶一方不承担偿还责任。在债权人以夫妻一方为被告起诉的债务纠纷中,对于案涉债务是否属于夫妻共同债务,应当按照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(二)》第二十四条规定认定。如果举债人的配偶举证证明所借债务并非用于夫妻共同生活,则其不承担偿还责任。”该答复把《婚姻法》第41条与《婚姻法司法解释(二)》第24条基于不同的利益关系进行衡量:一方面把范围限定于夫妻共同生活,由夫妻双方结合实际情况举证;另一方面扩大到非借债方举证证明属于事先特别约定的个人债务外的所有债务,从交易安全出发充分保护债权人利益。这种简单以夫妻婚姻关系存续时间[38],从而推定债权人起诉的债务为夫妻共同债务,由非借债配偶一方承担连带责任,不仅不符合借款的实际,而且只会深化矛盾,使得当事人用尽上诉、再审等各种诉讼程序。

《民法典》夫妻共同债务认定标准体现出地方审理经验的总结。地方法院审理债权人起诉的债务时,坚持适用共同生活的认定原则,综合各方利益诉求,予以协调和平衡,其中广东省高级人民法院和浙江省高级人民法院的指导意见值得关注。如广东高院《关于审理婚姻纠纷案件若干问题的指导意见》涉及债权人请求按夫妻共同债务处理的情形,(39)《广东省高级人民法院关于审理婚姻纠纷案件若干问题的指导意见》(粤高法〔2006〕39号)第7条。其亮点在于:审判人员根据案件已知事实和日常生活经验法则,从公平原则出发充分发挥自由裁量权,判断是否属于个人债务;充分尊重夫妻双方的举债合意和债务使用目的,并负担给债权人基本的注意义务,由其防控有理由相信不是为债务人的家庭共同利益而产生债务的风险。另有浙江高院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》,(40)《浙江省高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》(浙高法〔2009〕297号)第19条。其出彩处是明确界定“日常生活需要”的情形和债权人举证责任,把日常生活之外债务认定和构成表见代理的举证责任负担给债权人,强调其防范风险的责任和注意义务。

《民法典》中夫妻共同债务采用共债共签和共同生活、生产和经营的认定标准,可谓结合了最高人民法院对于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释。对于单方举债且超出家庭日常生活需要范围时,该债务是否用于夫妻共同生活是判断标准之一。(41)《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》(法释〔2018〕2号)第3条,“债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外”。遗憾的是,司法解释把证明责任分担给债权人,要求共债共签,看似给债务人的配偶多了道程序保障,但实际上并没有真正起到保护作用。就笔者的阅读视野所及,最高人民法院在2018年司法解释出台后再审的案例中,超出家庭日常生活的个人债务亦被认定为夫妻共同债务,支持了债权人诉求的逻辑推理仍然是“推定共同债务+举证例外情形”的模式。“案涉借款债务均发生于李某与马某婚姻关系存续期间,并无证据证明李某与马某对夫妻关系存续期间取得的财产及配偶一方以个人名义所举债务的承担作出了特别约定,亦无证据证明马某在向龙牧畜产公司借款时明确表明该借款系其个人债务,不以夫妻共同财产偿还。……故本案二审判决依据当时有效的《婚姻法司法解释(二)》第24条的规定,认定案涉借款债务为夫妻共同债务,判令李婷承担还款责任,在适用法律上并无不当。”(42)最高人民法院(2018)最高法民申702号民事裁定书。

最高人民法院并没有因为欠缺债务人配偶的共签或者合意借债而否定债权人的请求权,反而继续套用饱受争议的“第二十四条”的推理方法,由非举债的配偶一方证明不存在共同举债的事实,债务人的配偶并没有因为司法解释而改变举证责任不公平的处境,因为对于夫妻中非借贷一方,这个证明责任其实是很高的,实践中难以完成。这一问题并非如一些学者所判断的,“只是因为有些法院在实践中过分地‘机械司法’导致诸多问题,板子应该打在机械司法而非该条文所确定的举证责任整体配置上”。然而机械司法只是表象,实质上就逻辑学而言,证明否定性的命题“某事实不存在”的难度要远远高于证明肯定性命题“某事实存在”。因而新司法解释出台后的判决,债务人配偶难以成功举证的现实从根本上否定了新司法解释中所谓的“夫妻共同生产经营的债务”,如“将该债务认定为艾某与杨某夫妻共同债务,并判令杨某承担相应还款责任,并无不当”;“认定案涉债务属于涂某与淦某的夫妻共同债务,涂某应承担共同偿还责任,并无不当”;“李某关于案涉借款债务不属于夫妻共同债务的申请再审主张不成立”,这些女性仍在离婚后以个人财产承担连带责任。(43)案例分别为:最高人民法院(2018)最高法民申384号民事裁定书、最高人民法院(2018)最高法民申318号民事裁定书、最高人民法院(2018)最高法民申702号民事裁定书。

实际上,无论个体工商户,还是有限公司,经营生产过程中的合同之债或者借贷,即便认定为夫妻共同债务,也应把夫妻共同债务的清偿限定在共有财产和家庭财产的限度内,在确保有财产可以清偿债务之时,也应服务和保护婚姻关系的共同体。至于如何拿捏利益平衡的尺度,使那些不曾知情或者未参与借债的债务人配偶能够获得机会证明哪些不属于夫妻共同债务,从而得到救济,免于背负巨额债务,这恰恰是我国夫妻共同债务认定所应致力于解决的问题。

(三) 相配套的夫妻个人财产责任承担

与承担个人债务密切相关的是个人财产的存在、证明和可执行性。无论“七出”“义绝”还是“和离”,妻子离开原来的夫家都不会因离婚而被负债。除了无故出妻者,妻子可以带走自己的陪嫁物,其他休妻或寡妇改嫁者,元代以后倾向于不允许妻子带走陪嫁物,而由夫家全权处置。虽然妻子的嫁资和日用品在一定程度上不混同于家庭财产和债务,但始终没有打破身份伦理的强大内核分离出来,成为不在偿还家庭债务之列的独立财产。因为家族社会存在强大的家长权,并且在整个漫长的皇权专制的农业社会发展进程中,几乎没有什么衰微的征兆,自然也不可能产生意思自治和契约自由主导下的夫妻财产分别制和夫妻共同债务之说。当下,夫妻共同财产制是我国的法定财产制,其中个人财产很难从夫妻共同财产中识别出来,并且认定夫妻个人财产的配套制度也明显不足。在这个语境下,无论学者构思的夫妻债务规则互动体系如何贯融,具体类型和责任承担如何清晰,夫妻团体财产和个人财产的法理构造如何严密[3-4,39],都难免陷入“巧妇难为无米之炊”的尴尬处境。

如前所述,个人财产及其债务承担来源于妻子一方财产的独立性,是罗马法的产物。罗马法允许妻子一方举证证明财产属于嫁资,一般不能用于清偿夫妻共同债务。尽管夫妻财产属于家庭共有,夫妻债务为家庭吸收,但离婚时妇女可带回自己的陪嫁物。罗马法中的嫁资返还制改革和优先权等制度的运用,使得妻子的嫁资逐渐成为个人财产,在夫妻债务认定的形成上,具有至关重要的作用,为配偶中那些非借债人证明实属个人所有的财产而不必承担夫妻共同债务的履行责任,奠定了基础。

当个人财产不承担夫妻共同债务时,丈夫或者妻子可以诉诸配套的个人财产制度予以证明。如果另一方配偶不愿意承担其配偶的婚前债务,特别是对配偶有关前妻或者前夫及其孩子的抚养,法律同样提供救济,前提是符合严格的举证要求。如美国加州《家庭法》第911条允许一方配偶不承担另一方的婚前债务,前提是“该配偶婚后保持独立的财产账户,使负债方配偶无法支配,且其财产不和任何共同财产混同”[33]232。概言之,他或她至少要有强有力的证据证明自己的财产独立于家庭财产之外,从而排除对婚前债务的偿还责任。我国既没有个人破产制度,也没有法律意义上独立于家庭财产之外的个人账户。

法院在处理夫妻债务纠纷时,其裁量权的运用在于对经济地位强的一方可予更多的责任以实现对弱势方的保护。英国因受到普通法和衡平法的影响,在夫妻财产领域,法律文件记载的所有权人和法律认可的所有权人可能不一致。以夫妻之间最重要的财产不动产(土地和房屋)和汽车为例,即使主管机关的登记簿上,(44)对于不需要登记的财产,所有权文件是一种特殊的书面文件——契约(Deed)。只记载了夫妻中的一方,另一方仍然在衡平法的保护之下享有这些共有财产的一半份额。因为衡平法对于婚姻中非借贷一方的保护,在2009年金融危机之后,出现了夫妻恶意串通,滥用衡平法对夫妻中非借贷方的保护而逃避债务,导致债权难以实现的情况。法院出于利益平衡和证明能力的考量,当涉及夫妻共同债务认定时,如果一方以超过其共有份额对外举债,则拥有更强证明能力的债权人应当承担证明责任。也就是说,如果债权人没有取得夫妻中非举债一方的同意或者签字,则应当承担对债务情况如借款数额、借款用途、出借人信息等的完全告知义务,并且债权人必须履行对非举债方的提示义务——夫妻双方需要聘请各自独立,(45)不能与夫妻另一方聘请同一名金融顾问。且符合资质的金融顾问。否则,在债权实现的时候,债权人只能就举债一方享有的份额受偿。特定情况是,如果债权是以房屋抵押权获得担保的话,没有取得非举债一方的签字并且充分告知,那么抵押权就不能实现,只能作为一个普通债权而存在。

即便是美国加州家庭法和英国法等裁决全职家庭妇女多分财产,以及由前夫以自己工资中一定份额支付前妻以及孩子的各种费用,包括赡养费和抚养费,也是建立在分割现有财产,并在前妻没有工作和再婚的前提下。加上美国、英国等西方国家完善的福利制度,孩子从出生到教育等,国家都有公共资源和配套的福利资源予以解决。这些配套制度能够保证离婚一方不因离婚而降低生活水准,故断不会出现我国这种离婚被负债到走投无路的地步,不得不向妇联、民政、媒体等呼吁得到救济和公平待遇的社会不安定状况。

夫妻共同债务认定既要解决债权有财产可以清偿的问题,又应当避免举债人配偶被不合理负债的可能性,以下五点思考应值重视。

第一,举债人配偶知情是突破合同相对性由其以个人财产承担连带责任的前置条件。“一个基本原理是,他人可以无由分享利益(包括接受赠与),但要他承担责任和义务必须首先满足其知情权。共同财产制下的所谓共同债务制,也必须满足其知情权。”[35]28这也包括那些用于正当生产经营的债务,债务人配偶知情是行使平等处理权必不可少的要件,以便共同对其债务进行风险监控。

第二,家庭日常生活支出所生夫妻共同债务以共同财产所得为限承担共同责任。一旦共同财产不足以承担该共同债务,没有参与举债的配偶,其个人财产不为债务承担连带责任。哪怕该债务用于购买房屋、耐用消费品或共同经营等,“在此类型的债务中,采取配偶双方的连带责任这种方案过度保护了债权人,同样恶化了婚姻共同体,有失价值正当性”[4]。

第三,夫妻共同债务承担的个人财产责任份额。以个人财产承担责任的份额是对半,还是三分之一,或者其他分配方式,应当予以明确,以便于对个人财产的责任明确应有的限度。约定分担份额的是《意大利民法典》第190条,允许债权人请求用夫妻任何一方的个人财产清偿债务,且以满足债权额的半数为限。即便是婚前债务也可以作为夫妻共同债务由夫妻财产承担,但仅仅限于根据财产协议,将该债务确定为夫妻共同财产的价值范围内。另一个以对半为责任原则的法律是美国加利福尼亚家庭法,夫妻债务的对内比例是均分。

第四,事后追偿在夫妻共同债务的司法实践中的可行性存疑。通常举债人配偶以个人财产偿还夫妻共同债务的情形出现之时,双方已经离婚,此时债务人无法偿还债务,甚或已经跑路,很难行使追偿权,而配偶可能已经组建新的家庭,依然要以自己新组建家庭的收入所得承担无限连带责任,明显不公,当须慎用。

第五,以贡献度衡量共同债务的承担有失公平,无法保障承担生育功能的妇女的基本权益。既然夫妻共同债务是建立在法定的婚后财产所得共同制的基础上,除非约定双方共同共有所有财产,对共同生活这一身份属性的坚守是夫妻共同债务伦理法理属性的内在要求,既不以表面上的收入多少的经济地位的强弱为转移,也不以主内主外产生的无直接经济收入的家务劳动的分工有所差异。否则,无法约束自私的基因,更不要说能够真正保护妇女,特别是愿意生儿育女为家庭人丁兴旺做贡献的母亲。而对其予以保护,恰恰是保护社会再生产力和促进社会可持续发展。

五、 结 语

夫妻共同债务认定的身份与财产的双重属性,体现了制度变迁中婚姻伦理保障与交易安全维护的价值衡量。夫妻共同债务认定是适应家庭生活的需要而产生,并积极回应和服务于家庭,乃至整个社会的发展。我国与古罗马对于夫妻身份的构造分别肇始于宗法主导和权力为先的不同语境中,在夫妻共同债务认定上呈现基于同居共财的吸收原则与基于意思自治的分离原则的迥异路径,交汇于共同生活的统摄原则之发展趋势,并形成相配套的责任承担制度。我国传统法的吸收模式倡导家族利益优先,很难内生性进化发展,但有利于婚姻关系共同体的稳定,特别是给予女性较少的社会活动空间,同时也使她们免于承担很多责任,在客观上起到了一定的保护作用;而罗马法的分离模式特别强调意思自治、个人独立,在社会发展中往往矫枉过正,成本极大。有鉴于此,在强调个人自由和财产独立时,葆有致中和的夫妻债务认定理念,构建防范债权风险的制度和与之相配套的财产责任体系,且重视夫妻共同债务认定中司法裁量的救济弱者功能,才可以避免司法为经济地位强的一方站台,从而真正发挥其救济弱者的作用,解决夫妻共同债务认定的根源问题。