城乡融合发展进程中村落共同体变迁及秩序重建

田 鹏

(南京航空航天大学 人文与社会科学学院,江苏 南京 211106)

一、乡土转型和村落变迁的总体性

实施乡村建设行动是“十四五”时期的重要战略任务。新时期乡村建设过程中的乡土转型发展及村落共同体变迁,需要不断破除城乡二元制度障碍,构建城乡一体化和均等化社会权利和社会体制[1]。当前,学界关于乡土社会转型与村落共同体变迁的理论研究呈现多元化特征。新乡村性视角认为,随着中国农业转移人口市民化战略的不断推进,实践中出现了不同类型村民与村落的多元融合和多重整合,实现了村落共同体转型过程中村民流失与新乡村性再生[2];因此,中国村落转型过程中通过不断再组织化并激活文化、生态、社会等优势资源,在生产、生活、生态之间实现政策、市场、共同体的良性运行[3]。后乡土社会理论视角从村庄社会结构、村民职业结构和乡村文化模式等方面考察乡土社会转型及其乡土性流变的经验过程[4]。城乡社区衔接视角从区域聚集角度描绘中国城乡基层社区平等发展、有序衔接的演化路径和实践逻辑[5]。

从变迁路径和现实经验上看,遵循内发型发展逻辑的中国村落共同体变迁在实践中表现出典型的渐进式演化特征;从社会环境和作用机理上看,村落共同体变迁与发展在中国城乡演化的不同阶段和社会经济发展的不同时期,无论从动力机制、空间布局还是地域构造、制度设计,抑或是主体行动和社会心理上均呈现出历史性、动态性和复杂性。内发型发展研究范式下中国村落共同体转型与变迁的经验过程和演化路径,从空间整合、制度转轨及主体重塑等不同维度表现出明显的多样性和复杂性,这不仅是中国城乡发展道路和演进模式催生出来的乡土嬗变与村落变迁,并在新时期乡村振兴与资源下乡战略进程中不断演变凸显为基层社会治理重构,尤其是治理效能导向下的社会治理体系的现代化转型[6];也是乡土社会与村落共同体在现代化、市场化和城镇化进程中遭遇到政策、市场、国家等不同主体行动冲击时,通过激发内生动力、激活本土资源、主动对接现代性因素并进行策略性调适和地域化再造的动态过程。从理论侧重点上看,新乡村性视角侧重于人的主体性嬗变与重塑,尤其是市民化身份认同、角色再造及社会融合[7]。后乡土社会侧重于现代化、市场化和城镇化进程中高流动性对传统熟人社会及其乡土性的冲击,从生计模式、社会结构及治理体系等制度层面,诠释乡土性嬗变与后乡土性生成的作用机理与实践逻辑[8]。城乡社区衔接视角聚焦乡村振兴与新型城镇化双轮驱动进程中的人口聚落模式及其地域社会构造,并营造一种联系城乡经济社会融合发展的衔接带。

从村落到社区的空间转换不仅是物质意义上的地域性整合,也是社会关系和治理机制层面的嬗变与重建,更是传统乡土性向现代都市性文化转型与心理调适的主体性实践[9]。城乡融合发展视域下乡土社会重建与村落共同体变迁除了均等化公共服务体系以及一体化社会保障制度这条行政主导的发展路径之外,还暗含着非农化职业模式、市民化行为方式以及现代化社会心理等不同维度的主体性嬗变与策略性重塑。但是,实践中行政机制主导的技术—制度演化逻辑和市场机制导向的主体—行为嬗变路径之间并非同步共振、协调一致,反而在空间、制度、主体三者之间呈现出不同的变迁速率、转型路径及演化逻辑,并使得村落共同体变迁过程中出现了多重实践空间,以及新乡村性生成与多元城乡交流模式[10]。

乡土社会转型和传统村落共同体变迁是乡村建设与全面小康社会实践的题中之义,科学把握城乡融合发展进程中村落共同体转型与嬗变的客观规律和实践逻辑,能为推进以人为核心的新型城镇化,以及有效落实城乡融合发展体制机制和政策体系提供必要的理论指导。从新乡村性、后乡土社会、城乡社区衔接等理论视角及其研究进路上看,既有理论视角从内发型发展模式切入,或从主体、或从制度、或从空间有针对性回应并勾勒城乡融合发展进程中村落共同体变迁的演化路径和实践逻辑。但是,无论是城中村、城郊村还是集体经济发达的产业型村庄,抑或是新型农民集中居住区,其转型发展都不会是一蹴而就、一劳永逸的,更不会简单遵从空间—制度—主体的线性演化逻辑。作为生活载体、治理单元与生产方式的村庄向社区转型演化的复杂经验和动态路径,需要构建一个整体性理论视角及总体性分析框架,系统诠释城乡融合发展进程中不同类型村落共同体及其多元化地域社会构造模式转型升级的变迁过程及社会秩序重建的现实路径。

二、从村落共同体到地域社会:日本地域社会学的启示

20世纪80年代,中国城乡二元体制松动,城镇化进程加速引发村落共同体总体性转型,逐步出现“都市过密化”“乡村过疏化”现象。城乡社会结构演化趋势上呈现过密—过疏的两极化特征,在村落共同体变迁和秩序重建方面则面临着诸如“空心化”、“无主体化”等困境与风险,这与日本社会具有相似的背景和困境。20世纪60年代,日本学界引发了一场关于如何应对城乡地域发展结构失衡,以及如何走出乡村社会凋敝衰败的大讨论。其直接成果是柳田国男、中根千枝、鹤见和子等人提出的内发型发展理论体系及本土现代化模式[11]。在此现实基础和理论背景下,日本国内兴起了以地域格差、地域生活、地域团体、地域政策、地域福祉和新公共性为主要议题的地域社会学。地域社会学跳出农村社会学和城市社会学关于乡村—都市、村庄—社区、农民—市民等传统二元研究范式的理论窠臼,以“地域社会”及其衍生概念为主要研究对象,聚焦地域构造、地域规范及地域整合的内在行动逻辑。进入20世纪90年代以后,无论是理论基础还是研究方法,日本地域社会学渐趋成熟[12]。

(一)地域社会的理论意涵

从理论视角和分析范式上看,地域社会学在日本城乡结构失衡和关系断裂的现实背景下,基于共同体理论预设,系统描述都市过密化—乡村过疏化地域格差模式下出现的多样化地域社会构造类型,并在此过程中将研究议题从早期的地域结构分析、“过疏—过密”纾解策略以及地域公共性型塑等,逐渐转向地域社会生活化理论议题,如地域行动、地域规范、地域团体、地域政策、新公共性等地域福祉和公共福利[15],从而形成了完善的学科范式和理论体系。而这其中,日本城市社会学者奥田道大提出的“地域社会”(コミュニティー)理论具有较好的代表性,它不仅很好地反映了20世纪下半叶伊始日本城乡社会结构及其地域格差演化的动态过程,更聚焦如何通过地域社会行动和地域价值规范的重塑,纾解重建地域社会新公共性、提升地域社会福祉水平以及规避地域社会衰退风险的现实困境[16]。

(二)奥田道大的地域社会理论框架

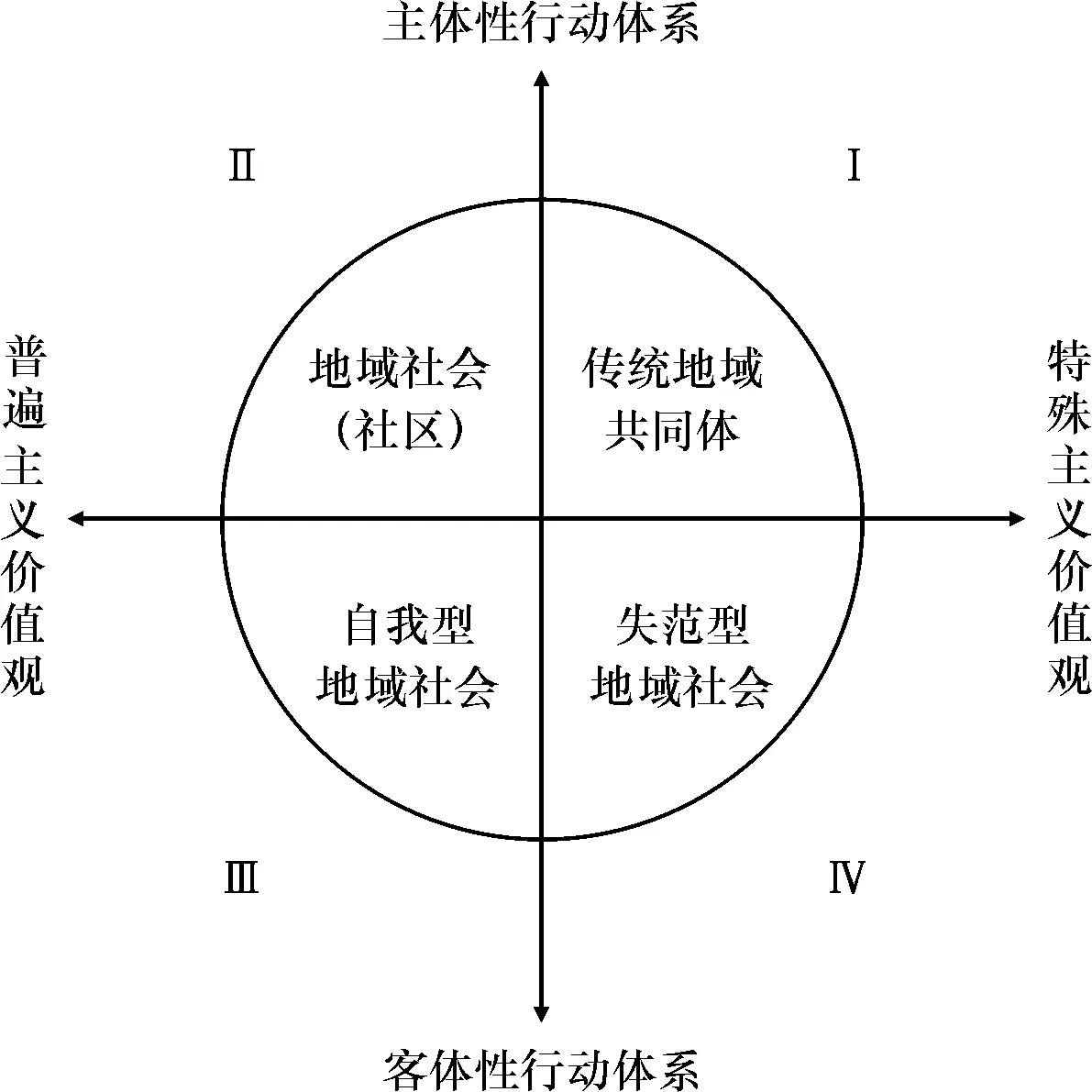

图1 奥田道大的地域社会理论框架

奥田道大地域社会理论将地域社会规范及其价值取向划分为普遍主义和特殊主义两种理想型,将地域社会行动划分为主体性社会行动体系和客体性社会行动体系两种理想型,并构建了普遍主义—特殊主义价值规范以及主体性—客体性社会行动体系两对二元模式变项,形成了四种不同地域社会构造模式,详见图1。从研究进路上看,奥田道大地域社会理论考察传统地域共同体转型与变迁的经验过程,从空间结构、制度规范与主体行动维度构建现代地域社会秩序重建的实现路径。

象限I里的“传统地域共同体”(「地域共同体」モデル)指日本传统村落共同体。20世纪60年代伊始,在都市过密化—乡村过疏化的地域格差演进机制作用下,日本社会逐渐呈现村落过疏化、农业凋敝化、农民贫困化的非均衡演化趋势。作为农业生产、农民生活和农耕文化的有机综合体,传统地域共同体兼具生产、生活、生态、文化等多元属性,是一个地域性的多功能社会空间。因此,此类地域社会构造模式能够基于特殊主义价值观取向形成较强的一致行动能力。象限II对应的是现代“地域社会”(「コミュニティ」モデル)。此类地域社会构造模式是传统地域共同体发展转型与变迁演化的结果,是奥田道大意义上村落共同体变迁的理想类型,它同样具有较强的一致行动能力与共同意志,其地域社会行动也具有显著的主体性特征,但是,现代地域社会的主体性行动体系并非建立在传统农耕文化及其乡土性的特殊主义价值取向之上,而是在经历了工业化、城市化以及流动性等现代性因素的综合叠加效应作用下,基于业缘、趣缘、产权以及其他现代型社会关联之上的地域新公共性。

象限III和象限IV分别对应着传统地域共同体向现代地域社会转型变迁过程中出现的两种偏态型地域社会构造模式。象限III对应的“自我型地域社会”(「個我」モデル)虽然“移植”并嵌入了普遍主义价值取向的行动规范和地域制度,但是在缺乏必要的地域公共生活、地域团结机制以及地域整合路径的情况下,难以形成具有较强行动能力和公共意志的主体性行动体系。象限IV对应的“失范型地域社会”(「伝統型アノミー」モデル),其构造模式无论在地域价值规范还是地域社会行动方面均处于转型样态或过渡阶段。从传统地域共同体向现代社会转型过程中,一方面,过密—过疏地域格差演进机制导致城乡社会内部出现地域主体结构空心化、地域行动能力弱化、地域公共生活衰落化以及地域治理体系阙如等现实困境;另一方面,失范型地域社会也因缺乏必要的地域空间整合、地域资源动员以及地域行动参与等新公共性重塑机制,导致其面临普遍主义取向的价值规范阙如、主体性社会行动体系缺失以及地域社会联结弱化等主体重塑难题。

(三)超越城乡:地域社会总体性变迁

奥田道大的地域社会理论,从价值规范和行动体系两个维度,构建日本社会都市过密—乡村过疏的纾解之道,对考量中国新型城镇化进程中的村落共同体变迁具有启示意义。从中国城乡结构演化历程和村落共同体变迁的现实经验看,需要处理好实践考量和理论观照两个层面的问题:

第一,要从经验层面系统描述中国城镇化演进过程中出现的不同地域社会构造模式的多样性、复杂性、整体性等实践特征。因此,应当处理好城镇化历史演进过程中存量与增量的辨证关系,即要用整体的视角和历史的眼光全面看待中国城乡融合发展中出现的多元地域社会及其多样构造模式。不仅因为中国村落共同体的数量庞杂性及其实践复杂性,更重要的是城镇化历史演进中城中村、超级村庄、单位化村落以及新集体主义村社等存量村落共同体,与城乡融合发展进程中“转”“并”“联”等过渡型地域社会构造类型之间,在实践关联与理论演化方面均存在不同程度的逻辑一致性。

第二,要从理论层面处理好中国传统村落共同体在城乡二元地域格差演化机制下的整体性转型与总体性变迁,以及空间结构、制度规范、行动体系等不同地域因素之间的逻辑关联与作用机理。中国村落共同体随着乡村振兴及城乡融合发展战略的深入实施,在空间型结构、制度规范以及主体行动等方面呈现整体性嬗变和总体性变迁,亟待重设中国村落共同体变迁的理论意涵,构建一个囊括空间、制度、主体等不同地域构造因素及其作用机理的总体性理论分析框架。因此,地域社会学理论视域下中国传统村落共同体变迁的理论框架应当具有总体性特征,既能涵盖空间、制度、主体等不同地域社会构造因素的作用机理,又必须从空间整合、制度转轨、主体重塑等维度构建积极有效的政策响应机制。

因此,笔者反思性借鉴日本地域社会学理论,尤其是奥田道大地域社会理论研究范式,从空间、制度、主体三个相互关联维度构建中国城乡历史演进过程中乡土社会发展与村落共同体变迁的理论分析框架,阐释城中村、超级村庄及新农村建设以降出现的“转”“并”“联”等过渡型村社在以人为核心的新型城镇化和乡村振兴多重战略进程中的转型实践与变迁逻辑,进而反思新时期城乡融合发展的制度设计。

三、中国城镇化进程中的村落变迁:基于三类村庄的对比阐释

(一)“空间—制度—主体”三位一体理论框架

中国城镇化历史演进过程中的乡土社会发展与村落共同体变迁,其理论意涵和实践要义是空间整合、制度转轨和主体重塑,不仅因城乡二元发展格局及其非均衡地域格差演化机制,使得传统村落共同体变迁过程呈现整体性、多样性,也因空间、制度、主体三重逻辑的时序性和差异性,而使其变迁过程呈现复杂性、渐进性。

应力控制下的肢体创伤修复、畸形矫正与再生重建,是21世纪骨科学发展的大趋势,中国在这个新兴学科领域已经由跟跑者成为领跑者之一。秦泗河教授牵头申办成功“第六届世界外固定肢体延长与重建大会”主办权(2023-北京),届时将有上百个国家的代表汇集北京共镶盛会。为在这个学科领域培育国际化青年才俊,推动中国四肢矫形骨科在世界上的地位,秦泗河教授决定,在全国范围招收青年骨科进修医生。

1. 城乡地域格差演进:空间生成与社会整合

作为中国村落共同体变迁理论框架的首要维度,空间生成与社会整合重点考察城乡二元发展格局及其非均衡地域格差演进过程中,村落共同体转型与嬗变的主导因素及驱动机制,回应的是奥田道大地域社会理论分析框架中地域生成动力机制及其多元空间构造模式。该维度既包括不同地域社会构造模式生成与演化的动力机制,也聚焦城乡融合发展演进的不同阶段和历史时期,某一特定地域社会构造模式变迁及空间整合的动力机制。就中国村落共同体变迁的现实经验而言,某一特定地域社会构造模式的主要驱动因素包括行政、市场、文化、生态等多重动力机制[17],不同动力机制主导的村落共同体变迁过程中空间整合的实践逻辑大相径庭,且城镇化发展的不同阶段村落共同体进一步转型与嬗变也会面临动力机制升级换挡的实践困境。例如,行政机制主导下的地域空间生成及其社会整合之实践逻辑就与市场机制明显不同;进而言之,市场机制主导下的村落共同体变迁的空间整合模式及实践逻辑又与生态机制大相径庭;另外,随着城乡地域格差不断发展演化,空间生成与社会整合在城镇化演进的不同历史阶段又面临着新诉求、新挑战。例如,行政机制主导下的地域空间整合在发展到一定历史阶段就会出现不可持续的制度困境,并面临产业集聚、生计转型与职业保障等市场化导向的现实诉求。

2. 地域团体生活营造:制度嵌入与机制转轨

如果说城乡地域格差演进过程中的空间生成与社会整合理论维度聚焦地域生成动力因素、空间构造模式及其格差演化机制,那么,地域团体生活营造过程中的制度嵌入与机制转轨重点考察不同地域空间构造及整合逻辑下地域制度嵌入与运行机制转轨的问题。因此,地域团体生活营造过程中的制度嵌入与机制转轨,对应奥田道大地域社会理论框架中不同空间构造模式下的地域制度规范及其价值取向。地域制度及其运行机制是地域团体生活营造的重要内容,就村落共同体变迁的现实经验而言,行政、市场、文化、生态等不同主导因素驱动形成的村落空间构造及其整合机制,使得村落制度转型的推进模式大相径庭,并在实践中呈现出复杂性、多样性等特征。例如,行政机制主导的村落变迁在空间构造及其整合路径上呈现“跳跃式集聚”[18];基于农村集体土地制度在市场化进程中产生的高额级差地租,通过土地、财政、金融三位一体的城镇化模式获得土地红利,并将部分资金用于村落秩序重建中的基础设施和公共服务,为社区化制度嵌入及现代化治理机制完善奠定必要的空间基础和物质保障[19];或者说,行政机制主导下的村落共同体变迁在地域空间完成跳跃整合与集聚提升后,必然要依靠制度红利和财政投入完成地域团体生活营造,进而为新型地域社会制度体系嵌入及运行机制转轨构建必要的空间载体。

3. 地域社会秩序建构:行动再造与主体重塑

不同地域生成动力机制及其空间构造模式,以及多元制度嵌入形式与机制转轨路径,使得地域社会秩序重构过程中的行动再造与主体重塑呈现动态性、渐进性;因此,作为中国村落共同体变迁理论框架的分析维度,地域社会行动再造与主体重塑在空间整合与制度转轨的基础上,需要深入回应地域组织生活营造和地域社会建构过程中,普遍主义价值规范和新公共性缺失导致的主体性行动体系阙如。就日本的现实经验而言,从传统地域共同体到现代地域社会,两种不同地域构造模式的转型与重建,需要通过活化地域组织、重塑地域认同等多种方式得以实现[20]。而从中国乡土社会发展与村落共同体变迁的实践历程上看,不同空间动力驱动与机制转换形成的多元村社构造模式,其行动再造与主体重塑路径及其面临的制度困境均存在显著差异。例如,市场机制主导下的城中村与行政机制主导下的“转”“并”“联”等过渡型村社,两者在主体性行动体系重塑及面临的现实困境方面大相径庭,前者通过新集体主义机制及地域福祉内聚化的方式,凝聚并重塑了地域边界消弭与地域组织解体过程中的地域团体生活和地域主体行动,但却面临着主体—客体、本土—外来以及内聚—开放等“二元社区”的融合式困境[21];后者则通过治理主体、治理目标、治理资源与治理规则的结构耦合与功能互嵌实现了“村转居”的体制转换与机制并轨,但却在地域身份认同、地域行动能力及地域治理效能等方面存在嵌入式困境。

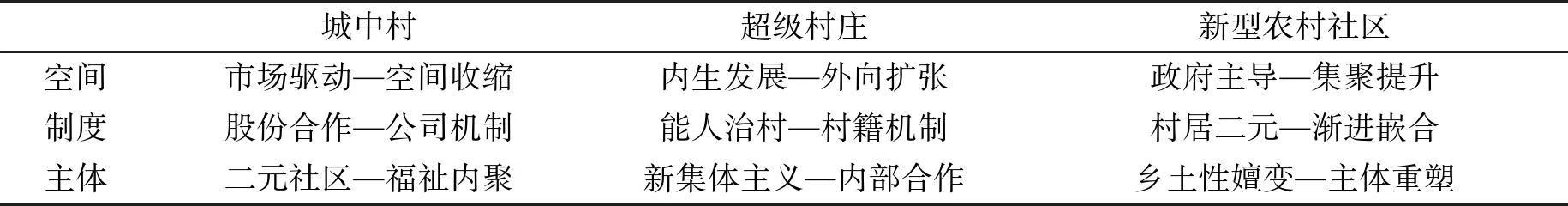

(二)城中村

城中村是20世纪90年代初期伊始,土地驱动型城市化及市场化导向经营开发产生的特殊地域社会构造模式,被学者称之为“新型都市村社共同体”[22]。城中村在空间、制度与主体等维度有其自身特殊的演化与嬗变逻辑。从空间生成与社会整合角度看,城中村是快速城市化的直接产物,它是在土地市场化开发和摊大饼式扩张进程中通过空间集聚、边界收缩以及利益内聚等方式不断建构出来的,也形成了其特定的地域边界演化方式和社会空间整合路径。一方面从制度嵌入和机制转轨角度来看,物理边界逐渐消弭的城中村面临与城市区域的福祉融合与治理衔接的现实诉求,在村庄集体经济不断发展与社会空间渐次开发的过程中,城中村通过策略性运用现代公司制、股份合作制等“新集体主义”价值规范和制度体系,在市场机制、共同体机制以及行政机制等多元地域变迁因素及其多重演化逻辑中实现了平衡,在地域福祉、公共服务以及社区治理方面有效地规避了因社会边界日益开放和人口结构日趋复杂而导致的失序或失范;另一方面从行动再造和主体重塑角度而言,城中村虽然通过集体主义、市场主义和“集体不解散”的共同体精神获得了其内部社会经济秩序良性运行与治理效能不断提升,但是,作为一种城市“进入”方式的流动人口聚居区,看似一派祥和的城中村依然面临着本地—外来、主体—客体、定居—流动等类似“二元社区”的现实困境,依旧是城市改造和更新提升的重点区域[23]。

(三)超级村庄

从地域空间生成与整合角度来看,超级村庄是乡村工业化进程中“请工业下乡”与村社集体资源开发利用的实践产物,被学者称之为过渡型“非农社会经济区”[24]。与城中村空间生成机制的单纯市场化导向及其社会整合的“二元社区”特征不同,超级村庄的空间生成机制具有多重属性,既包括苏南村集体利用上海、杭州等大城市区位优势并“请工业下乡”主动对接市场,在此基础上通过激发村本土社会经济资源积极兴办集体企业、壮大集体经济的经济功能;又包含村社集体通过灵活运用社区内部集体主义共同体精神,发挥其协调利益、整合秩序的文化功能。而从制度嵌入与机制转轨层面看,超级村庄是在创造性运用传统集体主义制度遗产和村落共同体文化资源的基础上不同程度引入市场化治理机制,在集体企业治理以及集体产权所有制改革等方面,超级村庄都进行了制度创新,让乡土社会的传统性尤其是集体主义价值导向的共同体精神,在村落发展产业、对接市场以及农民非农化就业过程中实现了有效衔接和良性互构。但是,与城中村行动再造与主体重塑面临的本土—外来、主体—客体等二元分离现实困境不同,超级村庄产生与发展的“能人效应”导致其主体性行动体系重建过程中面临着权利博弈、社区合作等困境。因此,奥田道大现代地域社会意义上的普遍主义价值规范以及主体性社会行动体系,在超级村庄“能人治村”的现实制约下均难以在短期内得以重建和再造。

(四)新型农村社区

从地域空间生成与社会整合层面看,与城中村市场化机制导向以及超级村庄内生发展逻辑均有所不同,新型农村社区是政府主导下的一场“救村行动”或曰“村庄更新”,即通过公共财政投入和基础设施建设等行政手段,从外部介入或间接干预日趋凋敝、渐次衰败的乡土村落,以规避城乡二元地域格局演化进程中乡村的产业空、人才空、住房空、干部空等现实困境[25];或者说,新型农村社区建设既体现了政府作为保护和发展村落共同体的第一责任人之主体职责,又满足了新型城镇化进程中城乡融合尤其是县域融合,对乡土社会人口结构演化及地域社会空间整合的现实诉求;就此意义而言,新型农村社区地域社会驱动因素和推进机制具有明显的政府主导特征,突出表现为“转”形成的“一村一社区”,“并”形成的“多村一社区”以及“联”形成的“一村多社区”等地域构造及其空间模式。政府主导的地域社会空间生成机制在新型农村社区制度转型与主体形塑方面,也表现出不同于城中村和超级村庄的差异化实践逻辑。从村居二元制度变迁及其运行机制并轨的现实经验看,新型农村社区普遍面临着名实分离或曰“有其名无其实”的制度困境;同时,完成地域空间整合及制度规范嵌入后的新型农村社区,依然面临普遍主义价值导向行为规范和主体性社会行动体系再造的“人”的现代性重塑难题。

表1 不同地域社会构造模式变迁的实践路径与演化逻辑

四、村落秩序重建及城乡融合发展的政策反思

基于上述三种地域社会构造模式的对比性分析可以发现,无论是城市土地扩张产生的城中村,还是乡镇企业和集体经济蓬勃发展时期出现的超级村庄,抑或是21世纪以来政府拯救村落、改造农民的新一轮乡村建设运动中产生的新型农村社区,其空间整合、制度转轨和主体重塑等方面均表现出不同程度的整体性、动态性和渐进性,并在城乡二元地域格差不断演进和发展的过程中面临新机遇和新挑战。因此,随着乡村振兴战略的深入实施,城乡融合发展体制机制和政策体系不断完善,如何重建村落共同体基础性社会秩序,实现空间整合、制度转轨、主体重塑的协同演进和良性互动,是“十四五”时期实施乡村建设行动的重要议题。

(一)村落共同体秩序重建的核心要义

城中村是城市土地扩张及市场驱动的实践产物,其地域边界不断消解的同时空间整合日趋内聚化,并呈现“都市村庄”的地域构造模式,成为城市更新和空间治理的重点对象。同时,城中村内部管理模式和治理机制也逐渐趋于现代化,从传统集体经济组织向现代经营性公司转变,从“人人共有”的传统分配模式向“按份共有”的股份合作治理机制转型。但是,随着外来人口的日渐增多以及城市空间区域规划调整,城中村在行动再造和主体重塑过程中面临着利益内聚形成的二元社区融合困境。或者说,再造一个兼具现代性、融合性的城中村主体及其社会行动体系,是当前城市更新和空间治理最大的“痛点”和“难点”。因此,改造城中村、棚户区,不仅是“握手楼”“一线天”等奇形怪状的房屋建筑拆除和物理空间美化提升,还必须正视集体产权股份合作制改革的制度遗产以及集体经济组织公司化重建,对于保障居民合法权益、提升集体福祉水平以及奠定社区治理物质保障的重要意义。当然,最重要的改造对象还是生活其中的人,他们在身份认同、地域归属等方面的市民化转型,以及价值规范、社会心理等维度的现代性嬗变,才是城乡融合发展进程中城中村、棚户区改造升级的出发点和落脚点。

超级村庄与城中村一样,也是中国城镇化进程中“存量”地域社会构造模式,但它与城中村有着不同的生成、演化路径。从驱动机制和地域空间生成上看,超级村庄并未经历城市土地开发对村庄地域边界和物理空间的挤压、侵占,它是在乡村工业化和集体产业化过程中利用毗邻大城市的区位优势及自身独特的资源禀赋,主动对接市场并通过“请工业下乡”的方式谋求内生发展。而随着经济体量和产业规模的不断拓展和扩展,单个村集体的土地规模难以满足超级村庄内生发展的现实需求。因此,与城中村地域空间内聚化演进模式不同,超级村庄通过租借周边村落集体土地,以自身经济社会发展的辐射带动效应,实现地域边界拓展及社会空间融合。“能人效应”和精英治理在超级村庄从无到有、从弱到强的过程中发挥了不可替代的作用,尤其是集体经济收益通过村籍机制实现“肥水不流外人田”的内聚分配,为超级村庄日后发展奠定了必要的物质保障。但是,随着其内部经济治理复杂性和外部市场风险性不断增强,以集体主义为圭臬的超级村庄仍然面临诸如产业升级、治理转型以及秩序整合等方面的新问题、新挑战。

新型农村社区是中国城镇化进程中“增量”地域社会构造模式,它是新时期实现城乡融合发展尤其是县域融合发展的重要载体。新农村建设以降,各地通过“转”“并”“联”等方式加速推进传统村落共同体的改造提升,不同资源禀赋和区位结构的村庄在此过程中获得了新的发展空间。但是,从地域生成机制和空间演化路径上看,新型农村社区表现出明显的行政驱动机制,均是政府主导下完成的空间重组和资源整合。因此,新型农村社区的地域空间演进具有多样性、复杂性特征。从制度嵌入与机制转轨方面看,新型农村社区呈现出村居二元体制渐进式嵌合的演化特征,并在此过程中既通过网格化、楼栋化甚至是包保到人的传统方式延续村治模式,又积极导入大数据、云平台、天眼网等现代化治理技术和治理手段构建平安乡村。但是,新型农村社区发展的最终指向还是农民社会心理的现代性嬗变;因此,营造生态宜居、治理有序的美丽乡村,构建覆盖城乡居民的社会保障体系,其目的都是为了推动农民主体性重塑和现代性嬗变。

(二)城乡融合发展路径的政策反思

新时期城乡融合发展进程中,如何通过城市提升与更新,解决好城中村、棚户区改造过程中存量和增量的辨证关系,从人口红利释放供给侧和消费社会营造的供需两侧,积极构建有利于居民共建、共治、共享的体制机制和政策体系,把城镇化进程中具有多重主体属性和多元价值诉求的“人”,型塑为具有普遍主义价值取向的行动主体,就成为新时期中国城乡融合发展的格差演化机制下不同地域社会构造转型与模式变迁的核心议题及现实挑战。例如,完成空间整合和组织“翻牌”的新型农村社区,在治理主体、治理规则、治理资源以及治理机制等方面均依赖传统村级治理模式,虽然一定程度上解决了社区治理效能低下、社区秩序失范等现实问题,但是如何通过社区化制度嵌入及普遍主义价值规范重建,打破村庄—社区、农民—居民等二分化转型嬗变思维,重塑现代地域共同体意义的新公共性及其主体性行动体系,是“十四五”时期新型农村社区建设能否突破“官办”向“民治”并迈向地域性社会生活共同体的主要制约。

党的十九届五中全会指出,要全面推进以人为核心的新型城镇化,锚定县域作为落实城乡融合发展的战略定位点。地域社会学的现实启示在于:一方面,要遵循村落共同体变迁与乡土社会转型的地域空间生成演进规律,在空间营造与资源整合方面科学布局、均衡配置,最大程度激发并调动村落共同体内生资源和居民主体性,实现传统村落共同体空间功能及其整合路径朝向“后生产主义”转型;另一方面,在地域空间整合和功能转型的基础上,聚焦村落共同体的乡土性和传统性在新型地域空间构造模式秩序重建中的独特作用,打破传统—现代、乡村—都市、村庄—社区、农民—市民等二元演进的思维定势,在新型地域性社会生活共同体意义上主动实现乡土性与都市性、传统性与现代性的有序衔接和良性互动,把制度嵌合和体制转轨的社会代价和心理成本降到最低。因此,新时期城乡融合发展最关键的是要在空间营造和制度创新过程中重塑地域主体、再造地域行动,把重建具有普遍主义价值取向的地域制度规范和主体性社会行动体系,作为“十四五”时期高质量推进以人为核心的新型城镇化并深入实施县域融合发展战略的出发点和落脚点。

五、结论

乡土转型的多元化动力机制及多样化推进模式,使得中国村落共同体变迁呈现出整体性、动态性;同时,在空间整合、制度转轨及主体重塑方面表现出复杂性、渐进性。笔者耙梳日本地域社会学关于地域社会理论概念,反思性借鉴奥田道大地域社会理论研究范式,从地域空间生成、地域制度规范以及地域主体行动三个维度构建中国城乡传统村落共同体变迁的理论分析框架,并以城中村、超级村庄和新型农村社区三类典型地域社会构造模式为例,对比阐释它们在空间生成、体制机制、行为规范、主体行动、秩序整合等方面的经验样态及实践逻辑,进而反思新时期全面推进以人为核心的新型城镇化进程中城乡融合发展,尤其是县域社会经济融合发展的制度路径及政策体系。

作为中国城镇化演进中的“存量”,城中村和超级村庄在新时期城乡融合发展进程中依然面临诸多新问题和新挑战。城中村在新一轮城市更新计划中依旧被列入重点改造对象,在城市主义圭臬泛滥的今天,城中村的终结命运不可避免,但是,它作为主体性社会心理嬗变的地域空间及生活方式,并不会因物质载体和地理边界的消弭而消失。或者说,城中村改造之所以不会一蹴而就、一劳永逸,正是因为生活在其中的地域主体不仅是政府眼中的棚户区居民和地产商眼中的拆迁户,也是一座城市、一条巷道、一个里弄转型变迁的见证者、参与者,更是中国城市文化的传承者和创造者。超级村庄在经历了20世纪90年代的辉煌时期之后,随着乡镇企业和小城镇发展困境而危机重重,不仅表现为“老村长”“老支书”这类村庄精英的“能人效应”很难持续发挥其应有的作用,更凸显为集体主义神话在市场经济大潮和农民社会心理现代性嬗变过程中如何维继和转型。因此,新时期城乡融合发展进程中超级村庄面临的制度困境和实践挑战,本质上是乡土文化如何应对现代性冲击,尤其是市场主义工具理性下“地域性社会生活共同体何为及何以可能”的现实拷问。

作为中国城镇化演进历程中的“增量”,就地就近城镇化推进模式虽然起步不久,但政府“有形之手”的快速推动和市场“无形之手”的逐利本性,使得新型农村社区在城乡融合发展尤其是县域融合发展进程中,依旧面临空间集聚和产业发展、主体嬗变与制度转轨、心理调适和文化传承的强烈诉求和现实挑战,这不仅是传统乡土社会从整体性共同体向异质性、功能性、多元化组织结构转型的必然结果,也是保护传承农耕文化和中华优秀传统文化的必由之路。因此,较之于“存量”的城中村和超级村庄,新时期全面推进以人为核心的新型城镇化和城乡融合发展,作为“增量”的新型农村社区所面临的困境和挑战更为复杂、艰巨,不仅表现为乡村—都市、村庄—社区等二元化地域格差的空间整合与制度并轨,还表现为村民—居民、居民—公民等二元化制度体系和价值规范的互嵌和衔接中,而最为艰巨复杂的是主体意义上农民群体的社会心理传统嬗变与现代重塑。