平潭综合实验区再生水利用研究

洪 星

(福建省城乡规划设计研究院 福建福州 350008 )

0 引言

再生水是指污水经适当的再生工艺处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用功能要求,可以进行有益使用的水[1]。

平潭是我省水资源匮乏,资源性缺水突出的岛屿,平潭岛用水目前主要依靠闽江调水供应,部分居民生活及少量农业用水采用地下水。随着平潭综合实验区的开发建设,平潭岛对水资源的需求也急剧增长,供需矛盾日益突出,水资源亦成为城市建设规划、工农业发展布局的制约因素之一。本文从非传统水资源利用角度,对平潭开发利用再生水的必要性、可行性及再生水系统的构建提出几点个人看法,并与同仁共同探讨。

1 再生水利用必要性分析

1.1 水资源匮乏

(1)本地水源不足,外来水依赖度高

平潭综合实验区淡水资源极其短缺,人均水资源占有量仅为345 m3,约占全省人均量的11%。整体水资源匮乏,资源性缺水突出,地下水开采已达一定程度,现依靠跨流域调水支撑经济社会发展,对客水的过度依赖难以保障城镇的供水安全。

(2)非常规水源开发不足

现有的水源开发主要为常规水源,非常规水源开发利用不足,雨水资源利用工程少;污水再生回用工程实际投产运营少,主要为直接排放;海水淡化工程则刚刚起步。非常规水源对常规水源的利用未能形成有效补充,与国内外同类区域城市非常规水源利用程度具有明显差距。

1.2 水环境恶化

流域总体治理水平仍滞后于社会经济发展需求,水环境问题较突出。

(1)水体生态用水量不足,环境承载力低

平潭本地河流河短流急,径流在汛期宣泄入海,河道基流小,环境容量低。本地水源利用主要依靠蓄水工程,在上游用水增加后,下游河道生态河流明显缺水,枯季更为突出。生态流量难以保障,河道纳污能力较差。

(2)水体流动性差,自净能力差

平潭主要水体受自然条件的限制,水体流动性差,水动力条件不足,污染物容易累积、不易扩散,自净能力差。

再生水水量充足、供水稳定,非常适用于大面积的景观水体和城市河道的换水和补给水。因此,利用再生水补充城市景观水体和河道水体,不仅可以减少污染物的直接排放,还对提高河流的环境容量和自净能力、改善城市水质和整体水环境具有重要作用。

1.3 相关政策要求

水是不可替代的基础性自然资源和战略性经济资源,开发利用再生水资源已成为国家高度重视的可持续水资源利用方式。为指导再生水系统的建设,国家已出台多个关于非传统水资源使用的政策法规与管理办法:其中比较有代表性的有《城市污水再生利用技术政策》(建科〔2006〕第100号)、《城镇污水再生利用技术指南(试行)》(建城〔2012〕197号)、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》(发改办环资〔2016〕2412号)、《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号),这些政策法规与管理办法有力推动着再生水资源利用向前发展。

因此,开发利用再生水等非传统水源,是构建节水型城市、提高用水效率、改善水环境的重要举措。

2 再生水利用可行性分析

2.1 技术可行

在国内也有许多城市如大连、太原、天津、北京、沈阳、青岛、泰安、抚顺等,在城市再生水利用方面均取得了很多成功的经验。北京、天津等缺水严重地区走在再生水市场的前面,这些城市都把再生水回用已列入城市的总体规划之中,有的还制定了相应的政策、规范,促进再生水回用市场的发展。2018年北京再生水利用量达10.7亿m3,再生水已成为北京稳定可靠的“第二水源”。

目前,污水再生处理技术已比较成熟,新的处理技术也不断涌现,国内外大量的工程实例表明,再生水利用于市政杂用、工业以及景观生态用水是完全可行的。

2.2 水源充沛

平潭综合实验区污水量将达到38万m3/d,出水水质都在《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准以上。这为综合实验区的污水再生利用奠定了充沛、稳定、优质的再生水水源,为城市污水再生利用奠定了基础。

2.3 经济可行

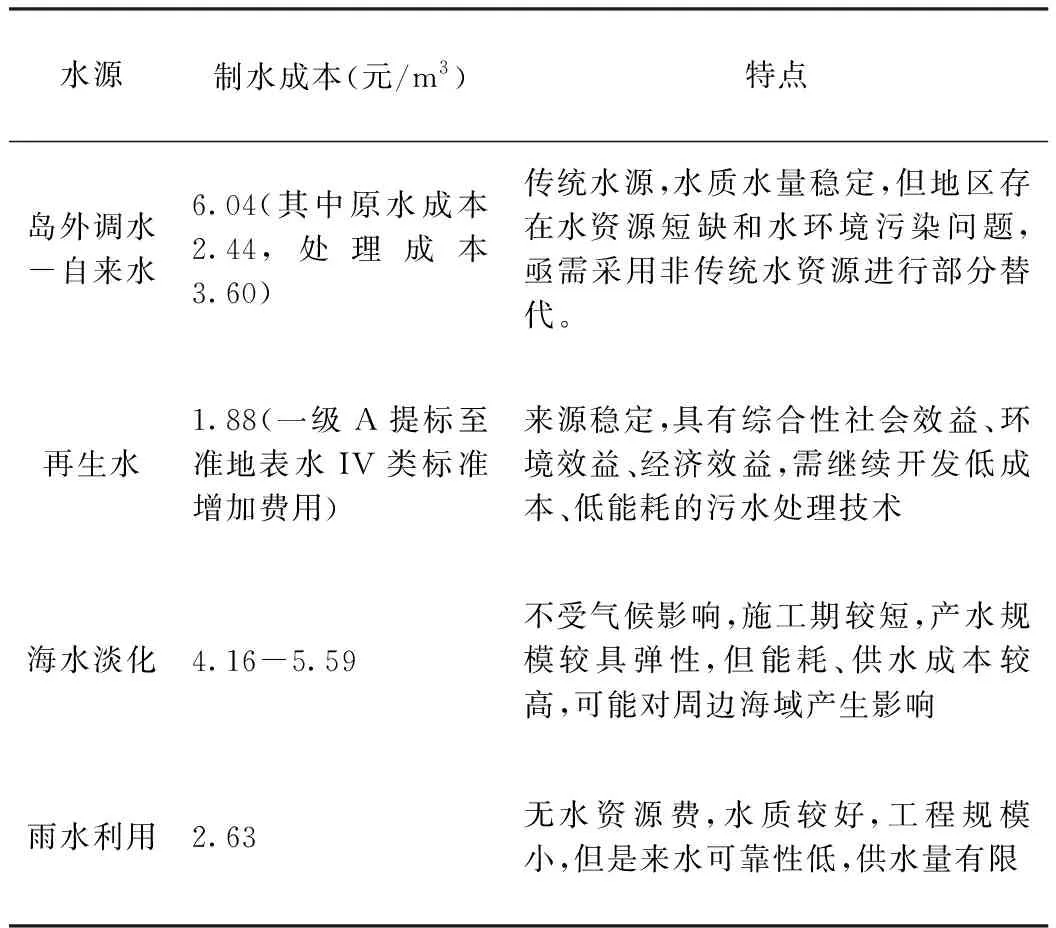

在传统水源与非传统水源比较中,传统自来水水源需从闽江调水,其调水及处理成本最高;海水淡化利用能耗较高,成本亦较为昂贵;平潭当地的雨水资源也不丰富,来水可靠性低,供水量有限,总体经济效益一般;再生水方面,平潭现已建设一批再生水厂,水厂现出水水质已达一级A标准,且水厂新近建设,布局合理,设计已考虑到水厂和地区的未来发展,为工艺改进、水质提升、水厂扩建等提供了有利条件,较易于实现提标工艺改造,在此基础上,平潭再生水制水成本仅为原有工艺基础上改善工艺而增加的运行成本,费用较低,所以在平潭进行再生水合理利用具有良好的经济效益,如表1所示。

表1 不同水源经济性分析

2.4 用户多,使用量有保证

当前再生水利用途径包含五大类,结合各类再生水回用对象的用水特点[2],确定平潭再生水重点利用方向为城市杂用水、工业用水和环境用水,具体如表2所示。

表2 不同用水对象特点及再生水利用建议

根据预测,平潭综合实验区再生水需水量为39.74万m3/d,再生水年用水量为11 502.26万m3/a,如表3所示。

表3 不同用水对象再生水需水量预测表

综上所述,综合实验区在再生水制水成本、水源水量、用户上均有保障,同时污水再生利用能够进一步减少对城市水体污染的负荷,因此,综合实验区污水再生利用具备可行性。

3 再生水系统构建

3.1 处理设施规划

城镇污水再生利用要经历收集-处理-回用3个环节,污水通过重力收集管网系统汇集到污水处理厂进行处理,再通过再生水处理工艺达到标准后需经过加压泵房加压输送到使用区域。对于污水的收集系统,污水处理厂的位置需大限度满足重力收集的要求,要求污水处理厂建于城市地形较低的位置;而再生水回用一般为压力管道,从配水角度讲,要求再生水厂位置尽量距用水地较近,因此合理选择污水处理厂的位置就要综合考虑污水收集和再生水回用两方面的要求。

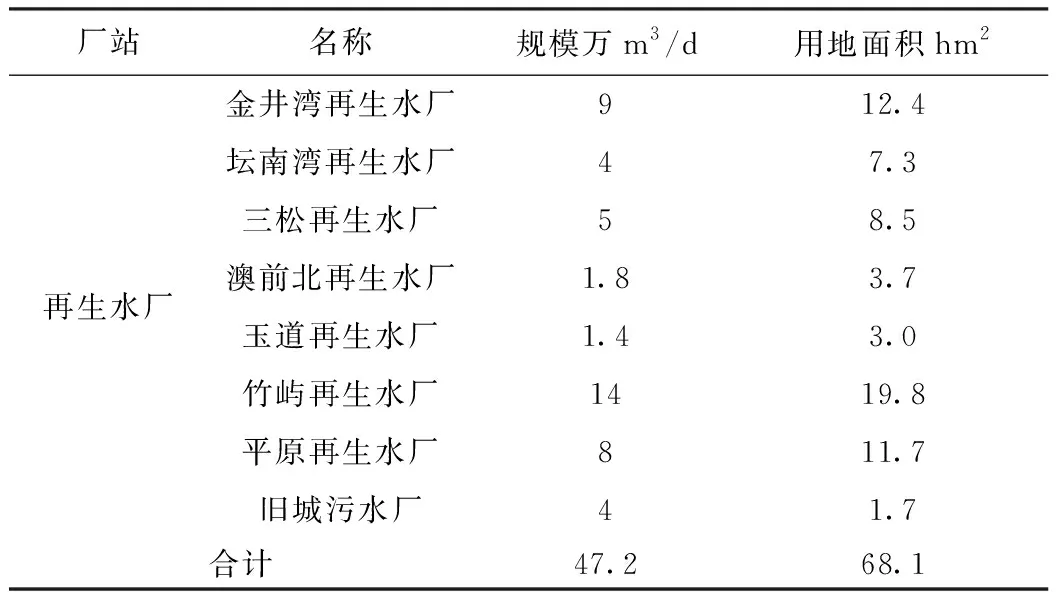

结合在编制的《平潭综合实验区污水工程专项规划》(报批稿),考虑到污水工程专项规划中竹屿再生水厂服务面积大,若集中至竹屿再生水厂处理,存在不利于再生水的就地回用,特别是中原组团和幸福洋组团北部区域,原污水专项采用设置三座污水泵站提升后输送往南部竹屿再生水厂处理,若考虑再生水回用,再用提升泵站往回倒供,会造成较大的运行费用浪费。因此,推荐在原有污水厂站布局的基础上新增平原再生水厂。考虑再生水厂与污水处理厂均采用合建的方案,主岛再生水水源总体可划分为7个分区,如表4所示。

表4 各再生水水源设施规划

3.2 管网系统

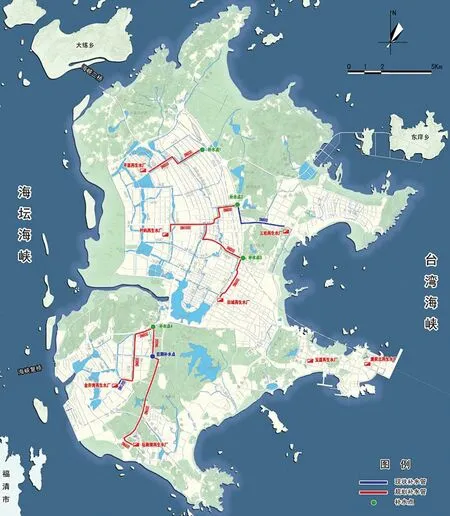

平潭再生水主要利用于城市杂用水、环境用水和林业用水。不同用途的再生水对供水压力要求不同,环境用水配套管道出口压力1 m~2 m H2O,城市杂用和林业用再生水管网最小服务水头5 m~10 m H2O,根据再生水需求量预测结果,景观环境用水约占总水量的54%,若再生水管网不区分用户差别,采用一套管网统一供水,均需按最高服务水头用户制定管网系统水压,则会造成低服务水头用户(景观环境用水)运行费用的浪费。为此,不宜将景观环境用水管网系统与杂用水和林业用水管网系统统一,以避免造成浪费,规划采用“分系统供水”形式分别供给。区内设置“景观环境再生水补水管网”和“城市杂用和林业用再生水管网”两套系统[3]。

图1 景观补水管

景观环境补水(图1)共设置4处补水点,分别位于幸福洋流域X4号渠起端、韩厝水库下游溪流、正旺水库下游溪流及金井湾流域J4号渠起端。补水管道沿中山大道、海霞路、西溪、和平大道、麒麟大道、兴港路、天山东路、兴隆北路及金井大道等道路铺设。

城市杂用(图2)和林业用再生水管网采用分区分压供水模式,形成6个管网系统分区,分别为西部平原区、坛南湾片区、澳前片区、旧城片区、流水片区及其余分散就地利用区。供水主干管沿兴港路、如意路、中山大道、和平大道、麒麟大道、竹屿湖路及环岛路等道路铺设。

图2 城市杂用水补水管

4 结论

再生水利用应在全面分析潜在用户需求,确定再生水重点利用方向的基础上,进行再生水设施及管网布局。平潭再生水重点利用方向为城市杂用水、工业用水和环境用水,其管网系统构建时按照不同服务对象要求的水压、水质、水量的不同,分为景观环境用水管网系统与城市杂用水两套管网系统。