贡献、反思与借鉴:中国高等教育大众化

王玉华,赵庆年

20世纪40年代至90年代,美欧发达国家先后实现了高等教育大众化,并迈入普及化阶段。我国于21世纪初进入高等教育大众化阶段,然后用不到20年的时间实现了从高等教育大众化到普及化的转变。中国高等教育大众化发展的经历以及所取得的经验,对于全世界的发展中国家来讲都是宝贵的。

高等教育大众化的论述由美国学者马丁·特罗(Martin Trow)教授于20世纪70年代提出[1],其后,特罗教授持续就高等教育大众化的扩张、转型及存在问题进行了分析。由精英高等教育转入大众高等教育引起了人们对学术标准下降的担忧,特罗教授还专门就学术标准与大众高等教育进行了论析[2]。20世纪末,伴随各国高等教育大众化进程的推进,特罗教授结合信息技术的新发展对美国高等教育大众化又进行了更新性分析[3]。随着各国高等教育规模的渐次增长,学者对高等教育大众化的关注增多。相关研究一般结合欧美国家高等教育大众化的实践,探讨其高等教育大众化过程中规律和问题。例如,与高等教育大众化相伴而生的是学术机构的多样化、学生群体同质性的降低、学术工作方式的改变、对学术机构的管理控制增强以及对远程教学的依赖等[4]。但这些研究主要集中于发达国家,如英国、日本、澳大利亚、德国、希腊、意大利等,而对发展中国家的研究相对较少。近十年来,对发展中国家(如中国、俄罗斯、埃塞俄比亚、土耳其、赞比亚等)高等教育大众化的研究相继出现,。

1999年,我国政府为了应对亚洲金融危机,采取了扩大高等教育规模的举措,加速推动了我国高等教育大众化步伐。当年,普通高等学校本、专科与研究生招生1 640 779 人,比1998年提高了41.9%[5]。在之后,历年招生规模不断扩大,2017年达到8 420 996 人[6]。随着高等教育规模的扩大,高等教育毛入学率也得到了提高,从1998年的9.8%[7]提升至2018年的48.1%[8],2019年高等教育毛入学率将超51.6%[9]。

根据特罗教授的大众化理论,当一国的高等教育毛入学率在15%以内的时候,高等教育处于精英教育阶段;当高等教育毛入学率在15%~50%区间时,高等教育处于大众化教育阶段;当高等教育毛入学率超过50%时,高等教育处于普及化阶段[10]。显然,2002年至2018年,我国高等教育跨越了精英教育阶段,将迈入普及化教育阶段。相比世界上其他一些国家,美国的高等教育毛入学率从1940年的12%提升至1970年49.4%[11],中间用了30年时间;日本的高等教育毛入学率用了17年的时间,从1960年的10.3% 提升至1977年46.9%[12];英国的高等教育毛入学率用了24年的时间,从1971年的14.56%提升至1995年的48.78%;印度1997年的高等教育毛入学率为6.57%,2017年为27.54%[13],20年时间里仅提高了20.79 个百分点。由此可见,我国的高等教育规模发展表现出了独特之处。

一、高等教育大众化对我国经济社会的发展功不可没

1.为更多适龄人群提供了入学机会

高等教育一个重要的社会功能就是为更多希望接受高等教育的人提供入学机会,满足他们接受高等教育的需求,这一直是各国政府所极力努力的。我国政府通过扩大高等教育规模,在这个方面具有出色表现。以下两个方面的数据足以证明这一点。

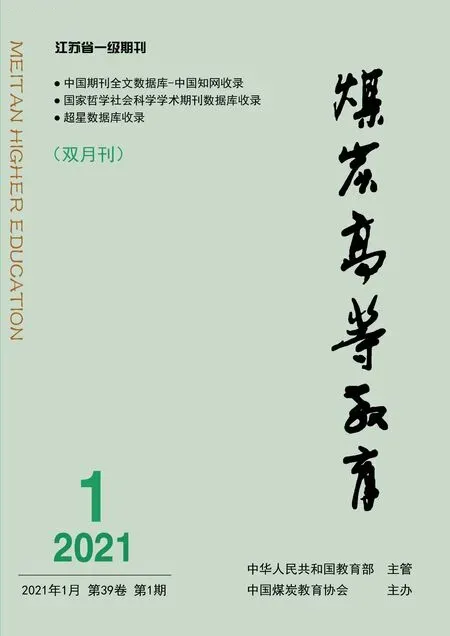

(1)高校学历教育在校生数不断增长。根据《中国教育统计年鉴》中的数据,我国的高等学校从1998年至2017年间为社会所提供的学位数,19年的时间提高了568.39%(见图1)。

图1 高等学校学历教育在校生人数(万人)

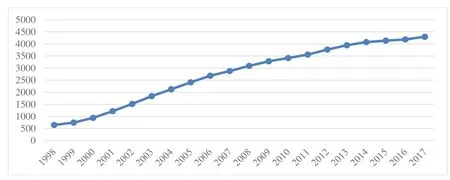

(2)每十万人口高等学校平均在校生数不断增长。根据国家统计局的数字,1998年每十万人口高等学校平均在校生数只有519 人,而2017年有2 576 人,是1998年的近5 倍。而且在此期间,这一数字一直处于上升趋势(见图2)。

图2 每十万人口高等学校在校生数(人)

2.为经济社会发展提供了大批高素质劳动者

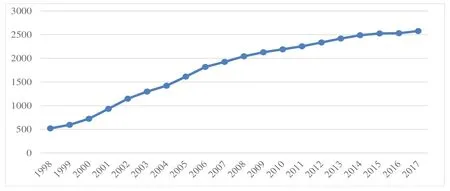

(1)从业人员中接受大专以上高等学历教育人数占比持续提升。依据《中国劳动统计年鉴》中的数据,1998年至2017年,我国高等学校向社会输送的接受高等教育的劳动力也在不断增加,进而使我国劳动力市场从业人员中接受高等教育的人员占比从1998年的3.5%提高至2017年的18.2%,提升了420%(见图3)。

图3 从业人员中接受大专以上教育程度占比变化趋势

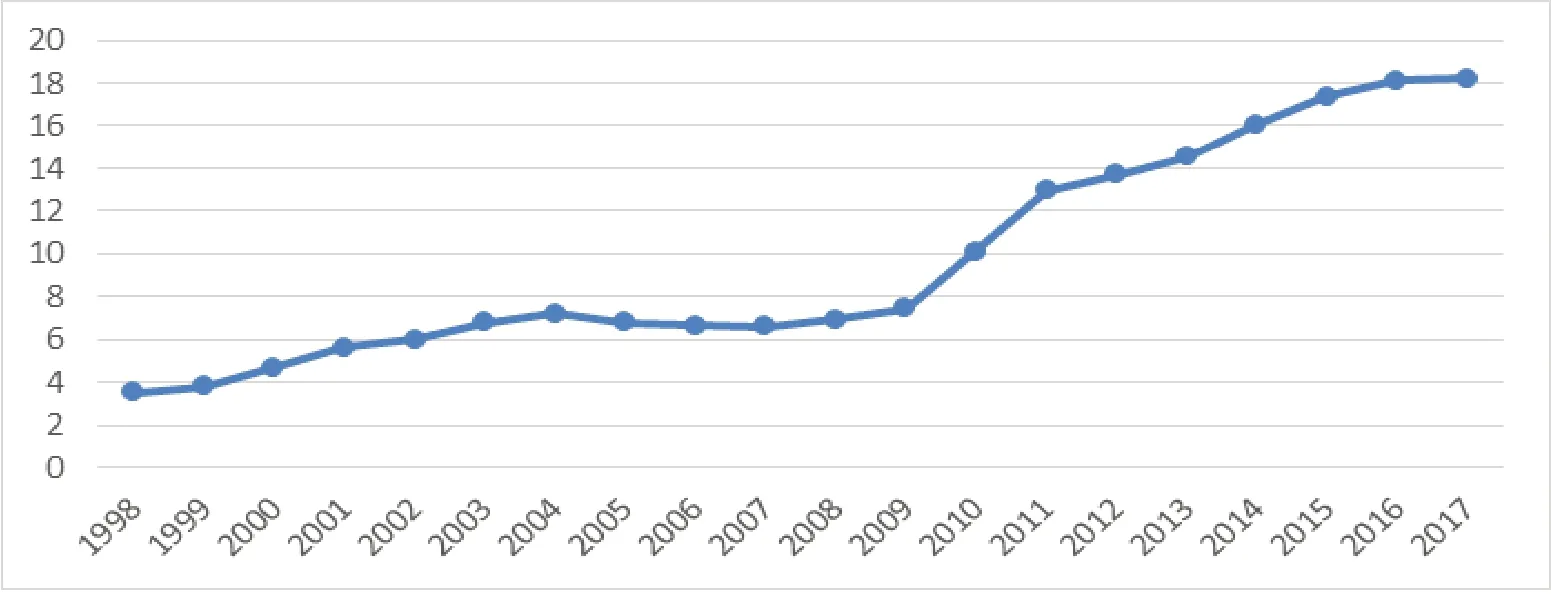

(2)劳动人口平均受教育年限持续提高。劳动人口平均受教育年限体现了劳动力接受教育的水平以及由此表现出的素质。1998年,我国劳动人口平均受教育年限为8.07年,在2016年提高到10.01年[14],18年间提高了24.04%(见图4)。

图4 人口平均受教育年限变化趋势

3.科技创新与促进经济增长的能力大大提升

(1)高等学校科技服务的能力不断提升。高等学校的科技服务能力是高等学校社会服务能力的一个重要方面。为此,本文依据《高等学校科技统计资料汇编》中的数据,从以下三个方面予以考察:

一是从高等学校投入的研究与发展全时人员数来看,1998年至2016年,尽管有两次小幅波动,但整体趋势是随着高等教育规模的扩大而不断增加,由138 556 人提升至234 682人,提高69.38%。这表明高等学校所投入的研究与发展全时人员不断增加(见图5)。

图5 历年高等学校投入的研究与发展全时人员数变化走势

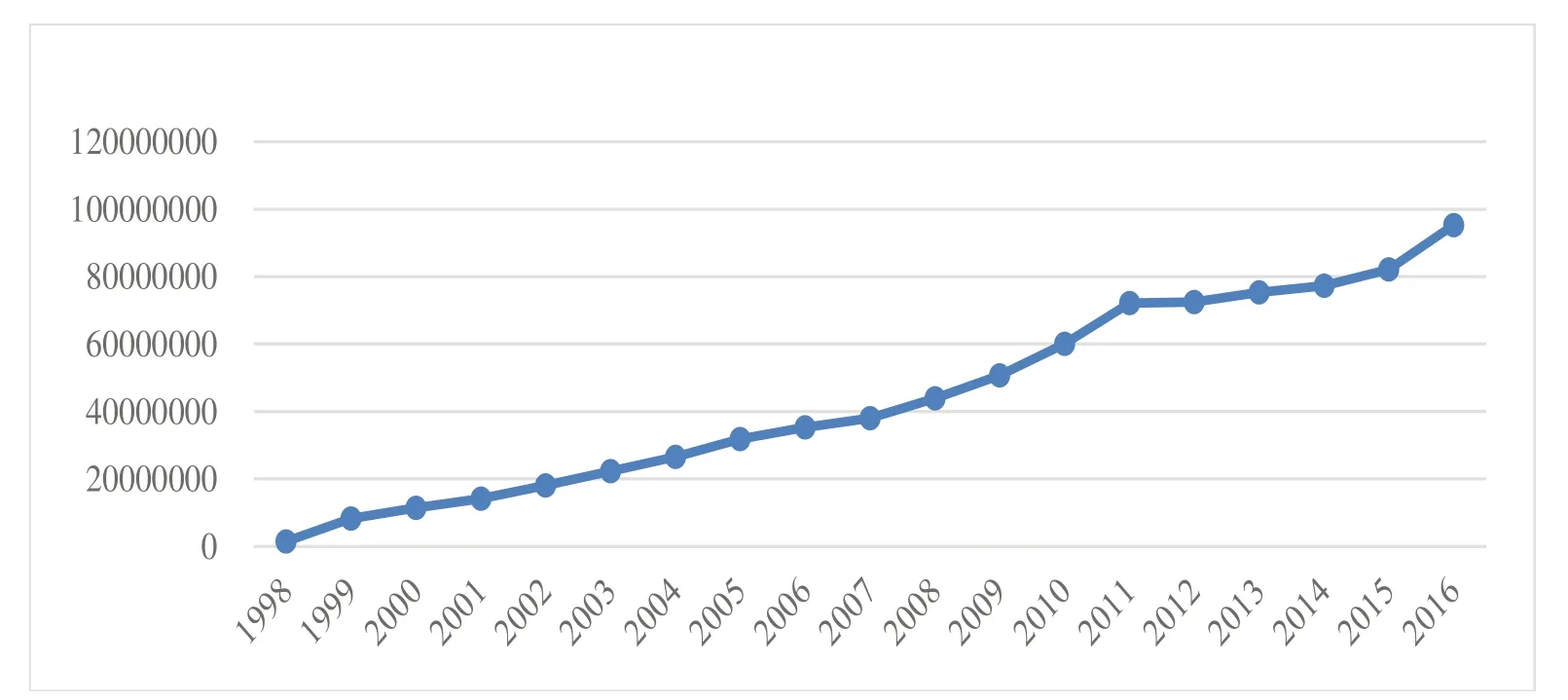

二是从高等学校内部科技经费支出来看,1998年为1 473 527 千元,2016年为95 317 204千元(以1998年为基期的可比价格),这一数字一直处于不断增长态势,提高了6 368.64%。这说明高等学校随着办学规模的扩大,其内部科技经费的支出也在不断地增加(见图6)。

图6 历年高等学校内部科技经费支出变化走势

三是从高等学校获得的专利授权数来看,1998年为1 063 项,2016年为144 375 项,19年共提高了13 481.84%。这表明高等学校随着办学规模的扩大,其获得的授权专利数也在增加(见图7)。

图7 历年高等学校活动专利授权数变化走势

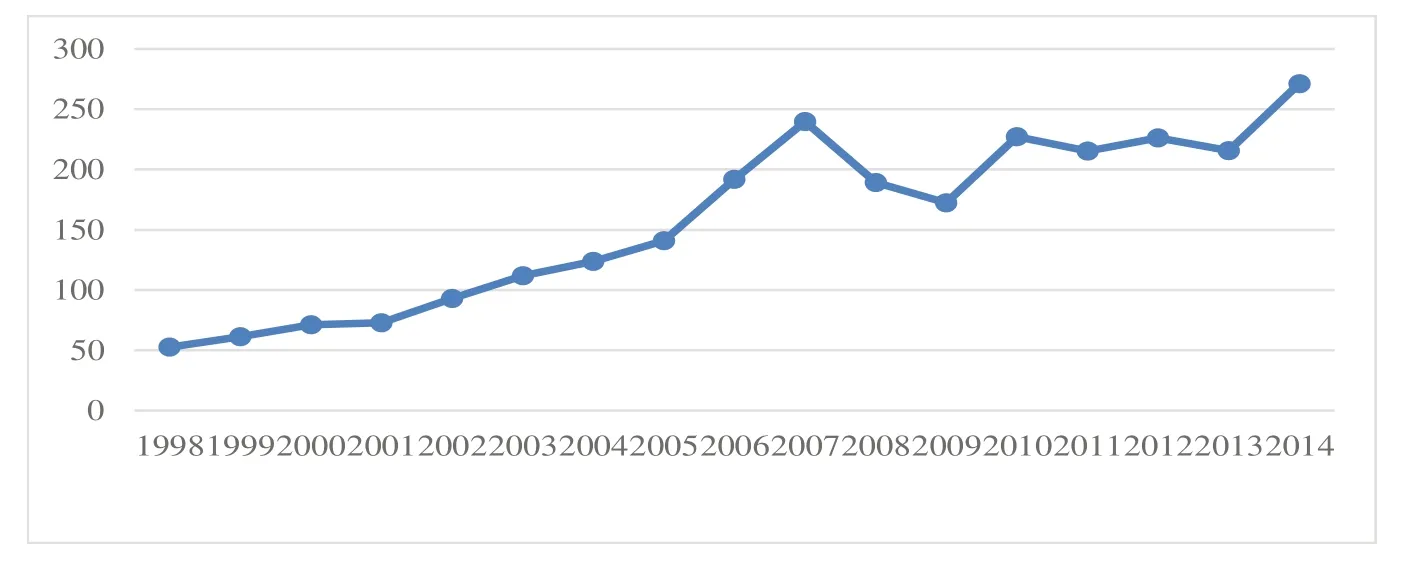

(2)高等教育经济增长贡献率持续提高。高等教育对经济发展具有促进作用这是一个不争的事实,也是考察高等学校对经济社会发展贡献的一个重要指标。图8是1998年至2014年我国高等教育对经济增长的贡献份额变化趋势[15]。从中可以看出,尽管期间有三次下滑波动,但整体仍处于不断增长态势,从1998年的52.56 亿元提高至2014年的271.28 亿元,提高了416.13%。这表明高等教育对经济增长的贡献随着高等教育规模的扩大而提升。

图8 历年高等教育对经济增长的贡献份额变化走势

二、高等教育大众化并非是一个完美的历程

1.高等教育系统结构未得到有效优化

本文主要从科类结构、层次结构和类型结构三个维度对我国高等教育发展情况进行考察。

(1)科类结构变化。我国将学科划分为13 个门类,包括哲学、经济学、法学、管理学、教育学、工学、理学、艺术学、历史学、文学、农学、医学和军事学,其中经济学、法学、管理学、教育学和文学则是人文社会科学的主要代表学科门类。为此,本文依据《中国教育统计年鉴》,就这5 个学科门类历年招生占总招生的比例情况进行分析,以此来考察我国高等教育科类结构的变化(见图9)。

图9 历年普通高等学校文科招生占比变化走势

图9表明,1998年经济学、法学、管理学、教育学和文学招生占总招生的比例为38.7%,2004年达到最高值50.1%。2004年以后一直不断减少,2016年开始反弹,2017年则达到39.9%。这一变化过程暴露出两个问题:首先是由于我国政府在启动高等教育大众化步伐之时,相应的财政投入较少,导致高等学校不得不去举办一些办学成本相对较低的经济学、法学、管理学、教育学和文学类专业,进而导致高等教育在规模扩张的前六年这些专业的招生失控。其次,随着这些专业招生规模的扩大,这些专业学生的就业问题凸显,再加之教育的功利性在政府和民众中越来越盛行,大量的考生和家长开始选择理工类专业,进而导致经济学、法学、管理学、教育学和文学招生占总招生的比例一路下滑。我们认为这是一种矫枉过正的行为,不利于整个社会的全面进步。虽然现在又开始回升,但这种巨大波动对整个高等教育发展是不利的。

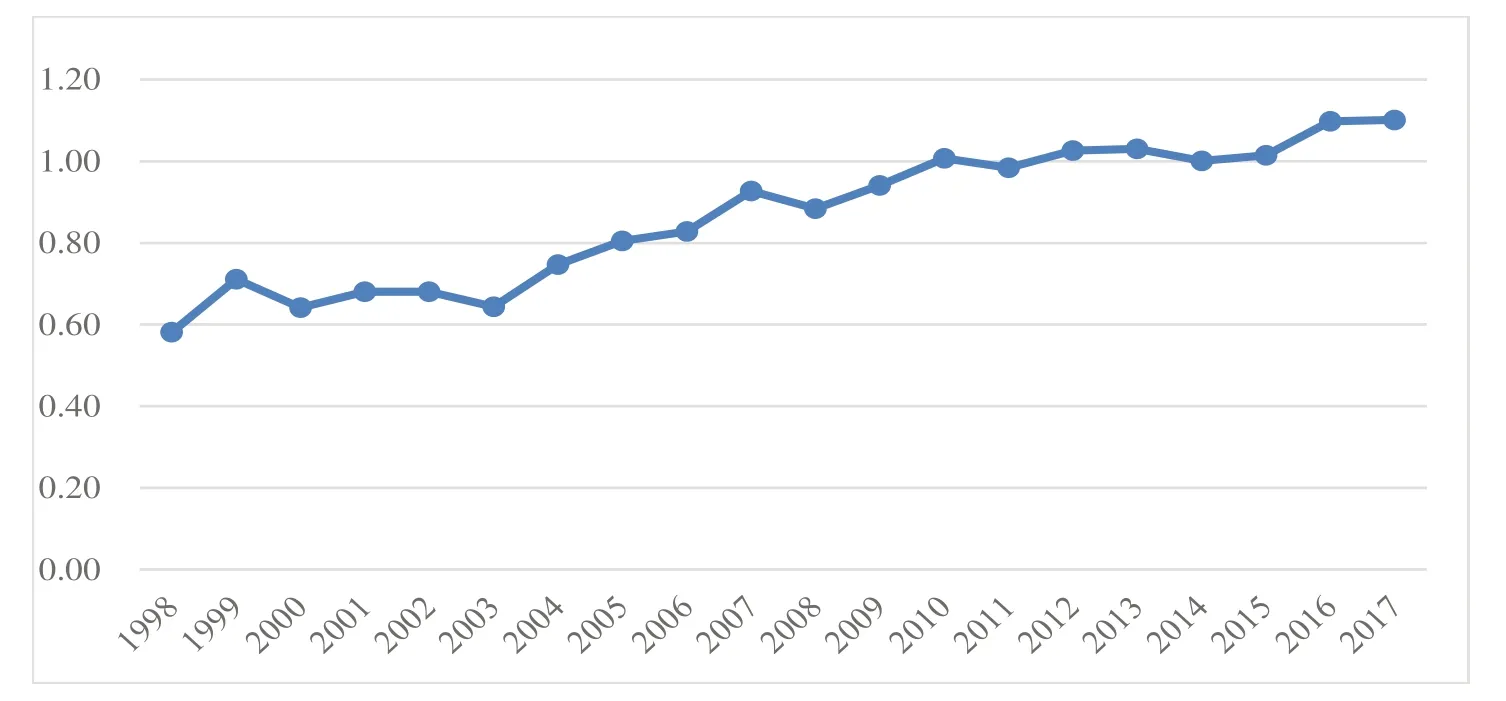

(2)层次结构变化。本科生与专科生数量比是衡量高等教育层次结构的一个重要指标,本文选择本科生与专科生招生数之比来考察我国高等教育层次结构的变化。根据《中国教育统计年鉴》中的数据,998年至2016年,尽管出现了一些小的波动,整体而言这一数字随着高等教育规模的扩大而不断提升(见图10)。数据表明本科生招生增长速度远远大于专科生招生增长速度,进而使这一比例由1998年的0.58 提升至2017年的1.10。从经济的角度而言,由于我国目前仍是一个发展中国家,经济发展质量与水平相对不高,对人才的需求应该更多地是专科层次而不是本科层次,尤其是在财政投入十分有限的情况下,如此发展本科教育是一种过度教育行为。2019年5月,我国政府决定扩大高职(专科)招生100 万人,其核心目的在于优化人才结构,扩大有效供给[16]。我国政府所采取的这一举措似乎验证了问题的存在,并正在努力采取措施解决这一问题。之所以会出现如此情况,与我国社会普遍追求高学历以获得更好的社会认同及工资待遇有关。在这一点上,高等学校起到了推波助澜的作用。当然,如果仅从教育的角度而言,是不存在过度教育的。

图10 历年本科生与专科生招生数之比

(3)类型结构变化。特罗教授大众化的理论认为,高等教育大众化的一个显著特征是当高等教育规模发展进入大众化乃至普及化之后,并不意味着精英高等教育体系的丧失,精英高等教育体系与大众化高等教育体系并存[17]。这就意味着即使高等教育实现了大众化或普及化,仍需要一些高等学校实施精英教育。很遗憾的是,我国政府和大学都忽略了这一点。我国所有的大学包括实施精英教育的研究型大学和实施大众化教育的应用型大学,都积极地参与到了高等教育规模扩张过程中,一些学术潜质不高的学生也进入了精英教育系统,进而导致精英高等教育体系受到严重冲击。这可以从我国重点建设的42 所“双一流”大学与随机从各个地区抽取的66 所地方普通本科高校2017年在校生规模的比较中得以证实。42所国家重点建设“双一流”大学均为实施精英教育的研究型大学,66 所地方本科高校均为实施大众化教育的应用型本科高校。依据各高校网站提供资料,统计结果显示,42 所国家重点建设“双一流”大学校均规模为3.78 万人,规模最大的是6.9 万人[18],规模最小的0.85 万人[19]。66 所地方本科高校校均规模为3.89 万人,规模最大的6.0 万人[20],规模最小的3.26万人[21]。从这两种类型高校校均规模来看,二者并无明显区别。这就意味着,在我国高等教育系统里,目前并不存在精英高等教育体系。只不过这些重点建设大学招收的仍是高考分数靠前的学生罢了,但这些学生当中明显有一些学术潜质不好的学生。

我国的高校之所以都有比较大的发展规模,除了大众化发展这个原因之外,另一个不可忽视的原因是我国的高校都比较信奉大学排行榜,期望通过排名获得更好的社会声誉和影响力。而今天几乎所有的大学排行榜都是计量成果的绝对值而非人均值。因此,通过扩大学校规模来提升排名就在情理之中了。总之,因缺乏顶层设计,且高等教育系统内部存在一些无序竞争,高等教育系统结构没有通过大众化而得到优化,反而在诸如科类结构、层次结构和类型结构等方面进一步恶化。

2.高等教育经费投入不足与学生成本负担过重

(1)高等教育经费投入不足。教育经费对教育发展产生直接影响,因此,本文将高等教育规模扩张过程中的高等教育经费投入情况纳入考察范畴。根据《中国教育经费统计年鉴》中的数据,1998年至2017年普通高等学校生均教育经费(以1998年为基期的可比价格)支出情况如图11所示。

图11 普通高等学校生均教育经费支出变化趋势

由图11可以看出,以1998年为基期按居民消费价格指数计算的普通高等学校生均教育经费支出,在1998年至2017年没有较大提高,甚至有的年份还略有下降,说明我国的高等教育经费只在规模扩张方面起到了一定的保障作用,而在办学水平尤其是人才培养质量提升方面没有起到积极作用。进一步表明,虽然1998年至2017年是我国经济发展比较好的时期,但我国经济发展的红利并没有惠及到我国大学办学水平。

(2)大学生成本分担过重。我国自1989年开始实施大学生教育成本分担政策,改写了我国大学生上学不交学费的历史。而且,大学生教育成本分担的比例也在逐步提高。依据《中国教育经费统计年鉴》中的数据,1998年至2017年间,大学生所交学费占高等学校教育经费收入的比例处于较大的波动之中(见图12)。在2004年之前一直处于上升阶段,大学生个人所分担的高等教育经费不断上涨。2004年至2007年,有一次小幅下调过程,这一过程主要与教育部开展的第一轮本科教学工作水平评估有关。教育部第一轮本科教学工作水平评估是从2003年开始,评估方案要求高等学校的生均经费必须连续增长,否则将影响到评估成绩。在这一要求驱使下,各地方政府在此期间加大了财政投入力度,才使得大学生所交学费占高等学校教育经费收入的比例有所下降。2007年第一轮本科教学工作水平评估结束到2010年,各地财政开始“撤资”,导致大学生所交学费占高等学校教育经费收入的比例开始抬高。2010年至2012年是大学生所交学费占高等学校教育经费收入的比例下降幅度最大的三年,下降的原因在于即将换届的中央政府为了实现财政性教育经费占GDP4%的目标承诺而加大了教育投入所致。但这一努力仅仅维持了三年,2013年开始至今,大学生所交学费占高等学校教育经费收入的比例重新开始提升,并一直保持在20%以上。

图12 学费收入占高等学校教育经费收入的比例变化趋势

总之,我国高等教育的大众化是在财政准备不充分的情况下进行的,财政在生均教育经费支出上的空缺是由逐年提高的大学生教育成本分担补偿的。由于高额的高等教育成本分担,导致学生个人和家长教育负担过重,甚至一些家庭“因教致贫”。

3.高等教育质量难以保障和大学生就业难

(1)高等教育质量难以保障。关于高等教育大众化进程中的教育质量问题,社会各界给予了广泛关注。多数人认为高等教育质量下降了,少数学者认为不能用精英教育的质量标准来衡量大众化的教育。关于这个问题,我们主要从以下两方面进行考察。

首先,考察生均教育资源的变化情况。因为没有足够的教育资源,其教育质量是难以保证的。高等学校的教育资源是多方面的,包括教师、教学科研用房、图书资料、实验设备等,但限于篇幅,本文仅从教师这个重要教育资源去考察。根据《中国教育统计年鉴》中的数据,1998年至2017年,普通高等学校的生师比发生了较大变化,由1998年的11.62 提高至2017年的17.52,2001年更是达到18.22(见图13)。这表明随着高等教育规模的扩大,普通高等学校的教师数量并没有同步增加。由于教师资源紧张,导致高等学校授课班额增大,教师难以带领学生去实习,教师与学生接触的机会减少。从这个角度而言,我们认为,由于教育资源的配置没有与规模扩大同步发展,给教育质量带来了一定消极影响。

图13 普通高等学校生师比变化趋势

其次,考察高等教育质量保障体系建设情况。完善的高等教育质量保障体系是教育质量的保证,尤其是在高等教育规模越来越大的情况下。一般而言,高等教育质量保障体系分为内部质量保障体系和外部质量保障体系。内部保障体系是高等学校自行构建并运行的质量保障体系,外部保障体系则是由政府或社会团体主导的质量保障体系。从我国大学内部质量保障体系来看,我国大学都建立了年度本科教学质量面向社会报告制度、教师课堂教学评价制度,在一些大学里还有专门的专业认证制度等。但内部质量保障体系普遍存在着缺少课程质量标准、对学生学习投入和教师的教学投入缺少必要的约束,以及执行不力等问题。从外部质量保障体系来看,经过多年的探索,我国已经形成了一套评估制度,并开展了多次有效评估。另外,我国还采取了高等学校教学基本状态数据常态监测,社会团体还开展了大学排名。但外部质量保障体系仍存在着企业等社会机构参与严重不足、缺少问责机制以及政府的主导力量过于强大等问题。整体而言,我国大学的质量保障体系尚处于待完善之中,在高等教育大众化发展过程中,其质量保障作用仍有限。

(2)大学生就业困难与就业质量不高。据麦可思研究,2017 届我国大学生毕业半年后的就业率为91.9%,与2016 届、2015 届(分别为91.6%、91.7%)基本持平。另外,该研究还显示,2017 届大学毕业生的就业满意度为67%,半年内的离职率为33%,从近五届数据来看,大学毕业生半年内离职率整体稳定[22]。从上述麦可思发布的调查数据可见,近些年我国大学生的就业率保持稳定。但这一结果是在我国经济快速发展过程中,以及各级政府和高等学校所采取的诸如积极支持大学生创业和扩大研究生招生等一系列积极举措中实现的。即便如此,我们从1/3 的大学生不满意自己的就业来看,这些学生是在不得已的情况下就业的。因此,人们实际感受的就业形势要比数据显示的困难得多。

总之,由政府、社会和高校共同参与高等教育质量保障体系建设的步伐未能跟上扩招的脚步,导致人们对高等教育质量提出了质疑。高等教育质量问题又导致学生就业难和就业质量不高的状况,高等教育在一定程度上出现了信任危机,越来越多的高中毕业生选择到国外留学。据报道,2009年至2013年间,每年高考弃考人数在10%左右,2013年全国放弃参加高考的高中毕业生约为100 万人[23]。据另一项调查显示,64.6%的学生表示国内就业压力大是他们放弃高考而选择出国留学的最主要原因[24]。

三、对世界其他国家高等教育大众化的启示

1.发展中国家政府应结合本国国情形成驱动高等教育大众化的多重动力

当社会经济发展到一定程度时,高等教育规模必然会有一个急速增长的过程。这是世界上一些诸如美国等国家表现出来的一个特征,我国亦是如此。但高等教育规模的急速扩张往往不完全是高等教育自身的需求,而更多是来自高等教育系统之外。引起高等教育规模扩张的动因通常不是固定的,具有一定的偶然性,往往缘于经济社会发展的一些特殊事件。美国二战后高等教育扩张的动因来自于多个方面:一是战后为安置大批退伍军人,国会颁布了《退伍军人权利法案》(G I Bill),法案明确了政府为退伍军人提供接受高等教育的资助等福利,这直接刺激了美国州立高等教育系统及社区学院的扩张;二是战后经济的飞速发展使家庭拥有更多可自由支配的收入。因而,年轻人可以推迟参加工作的时间[25],这增加了适龄人群接受高等教育的需求。其中,美国高等教育规模扩张的直接动因是退役军人接受高等教育的需求。就英国而言,二战后至20世纪末高等教育出现了两次显著的增长期。第一次是1960 至1973年,这次扩张缘于《罗宾斯报告》(Robbins Report)的发布,该报告正式启动了英国高等教育扩张的步伐。20世纪80年代初英国又发起了第二次大规模的高等教育扩增。1988—1989年入学率达到17%,实现高等教育大众化。这一时期英国高等教育扩张的动因来自多个方面:一是改善国内经济状况;二是扩大入学,满足适龄青年不断增长的入学需求;三是英国高等教育对美国高等教育快速发展的追赶[26]。而我国的动因则是为了应对亚洲金融危机。同时,导致高等教育规模持续扩张的动力往往与引起扩张的动因是不同的。对于我国而言,追赶世界发达国家高等教育发展水平和为本国技术创新服务则是保持高等教育规模持续扩大的主要因素。而对于西方发达国家而言,保持高等教育规模持续扩大的动力来源于政府对人们接受高等教育权力的满足。可见,高等教育大众化的动力并非完全来自于满足人们接受高等教育的需求,而是来自各国经济社会发展需求的各个层面。因此,对于发展中国家而言,紧密结合本国经济社会发展需求以及人们接受高等教育需求的增长形成促进高等教育扩增的多重动力系统。且在早期启动、制定高等教育扩充的战略规划时,不宜以追赶发达国家为目标,而应以切实推进本国经济、社会、科技、教育发展为旨归。

2.优先以增量发展模式推进高等教育大众化

我国扩大高等教育规模的目的对其高等教育发展方式产生了决定性影响。我国政府为了尽快实现规模扩张,在规模扩张的前两年采取了存量发展方式,即主要通过扩大现有高等学校办学规模来实现。存量发展方式便于在短期内实现政策目标,且前期投入相对较小,如不用大量建设新校舍,不用购买大量教学设备,不用补充大量教师等。但这种发展方式往往是以牺牲教育质量为代价,且不利于优化高等教育结构,难以保证精英高等教育体系不受冲击,也不具有可持续性。许多发达国家高等教育规模扩张采取的是增量发展方式,即主要通过新建高等学校来实现高等教育规模扩张。虽然这种发展方式前期投入较大,实现政策目标的周期较长,但有利于高等教育结构优化,有利于保证高等教育质量,有利于精英高等教育体系不受影响。美国是最早实现高等教育大众化的国家,建立了第一个大众化高等教育系统。美国之所以能够率先实现高等教育大众化,一方面得益于二战后美国进入了经济发展的黄金期,这为其高等教育发展步入黄金时代提供了经济条件;另一方面,更得益于其在20世纪初已形成的现代高等教育系统,即在向大众化迈进前,美国已具备实现扩大招生的高等教育组织结构体系。因此,实现大众化只需要规模的增长即可[27]。1900 至1945年期间,美国逐步形成多样化的高等教育体系,大学、学院和初级学院的层级结构已具雏形[28],公私立高等教育并行发展,为战后美国高等教育规模的扩张奠定了基础。英国高等教育大众化进程是伴随着高等教育结构大变革而完成的。由于传统大学系统对学术标准的看重,其扩大招生的进展缓慢。因此,英国通过升格(高级技术学院升格为工科大学)、新建(新大学、多科技学学院)等方式建立了“自治大学”系统之外的另一系统——非大学系统,形成英国高等教育的“二元制”(Binary System)。新建高等教育系统在英国高等教育大众化进程中发挥了重要的作用,其在满足国家和市场需求方面显得更为灵活。后因大学系统与非大学系统之间互相模仿并形成激烈竞争,导致二元制之间的区别逐渐消失,二元制于20世纪90年代初废止,英国转而实行“一元制”(Unified System)[29]。

由上可知,发达国家在高等教育大众化的进程中普遍采用增量发展为主的模式,而非单纯的存量发展模式。由于两种发展方式各有利弊,现实中,各国可依据各自的实际情况作出选择。如果政府的财政实力比较差,扩大高等教育规模又迫在眉睫,这种情况下只能选择存量发展方式。如果政府的财政实力较为雄厚,高等教育规模扩张不是特别急迫,其首选的发展方式当然是增量发展方式。当然,这里也不排除第三种发展方式,即存量增量相结合的发展方式。这种发展方式既可以尽可能地回避两种发展方式的弊端,也会让两种发展方式的优势得以最大限度地发挥。我国从2001年就开始改变高等教育规模发展方式,采取增量与存量相结合发展方式。一方面,通过将成人高等学校转型为普通高等学校、将一些办学基础较好的中等专业学校合并升格为普通高等学校以及鼓励举办新的民办高等学校等多种途径来增加普通高等学校数量。正是在这些努力下,我国的普通高等学校由1998年的1022所[30]2,发展为2017年的2 631 所[31]2,提高了157.44%。另一方面,扩大校均规模。1998年我国普通高等学校的校均规模为3 335 人[30]16,2017年为10430 人[31]23,提高了212.74%。正是我国政府在发展方式上的及时调整,才使得我国高等教育规模扩张得以持续实现。因此,从构建结构优化的高等教育系统角度出发,发展中国家在规划高等教育规模扩增时应着眼于长远,优先采用增量发展模式,适当辅以存量发展模式。

3.重视规模增长与质量保障体系建设协同并进

高等教育从一个阶段到另一个阶段的转变不仅意味着数量的变化,同样预示着质量的变化。美国于1949年成立全国评估委员会(National Commission on Accrediting)和全国地区性评估机构委员会(National Committee of Regional Accrediting Agencies),其后,美国全国的评估活动逐步走向正规化和制度化,并逐步构建起完善的高等教育质量认证和许可系统。英国高等教育扩增早期,传统大学系统注重学术标准,向来以内部质量保障为主,以内部质量保障来换取大学自治。1997年,英国高等教育质量保证署(The Quality Assurance Agency for Higher Education)成立,这是一个独立于政府和高校的社会中介组织,致力于为英国高等教育提供外部质量保障。从发达国家和我国的发展经验来看,高等教育大众化过程中,发展中国家应尤为重视高等教育质量保障体系的建设,可采用外发促内生的方式,通过外部质量监控体系的建设,尤其要建立起第三方质量监控体系,推动高校内部质量保障体系的构建。

4.激活市场机制并引导高校拓展经费来源

发展中国家政府在作出规模扩张决策之前,要对高等教育规模扩张的目的和发展方式作出理性选择,并依据经济社会发展需求、高等教育现实基础和当今与未来政府的财力状况,对五年、十年、二十年高等教育发展规模和结构作出合理规划。同时,要做好必要的财政、土地和人力资源等方面政策供给,搞好顶层设计,否则就有可能给高等教育系统带来重要影响。我国高等教育经费投入问题没有得到我国政府的高度重视,至今高等教育经费来源主要是靠财政投入和学生个人上缴学费。2017年国家财政性教育经费和学生上缴学费分别占到普通高等学校教育经费收入的62.11%和21.00%,而私立高校举办者的投入仅为0.34%,捐赠收入仅为0.42%[32]。由于我国私立高校举办者大多没有投入而是“以学养学”,尽管我国社会已经出现了大量富豪,但由于捐赠政策和文化缺失而导致向教育捐赠的很少,从而使得多元化的高等教育投资体制并未建立起来。

相比较而言,美国和日本高等教育的市场化机制最为显著,因为私立高等教育体系在美国和日本都相对发达。尤其是日本,私立高等教育甚至占据主体地位。美国在20世纪70年代遭遇经济危机,联邦政府削减了对高等教育的投入;日本于20世纪80年代遭遇财政紧缩,使投入到国立院校的经费不断减少[33],这强化了美国和日本在高等教育领域推行市场机制。大众化时代美国公私立院校系统的主要经费来源均包括政府财政拨款、学费收入、科研经费收入、社会捐赠收入和社会服务收入,其中公立院校经费以政府财政拨款和社会服务收入为主,而私立院校经费以学费收入、科研经费收入、社会捐赠收入和社会服务收入为主。日本高等教育大众化时代,国立高校和私立高校经费来源均包括政府财政拨款、学费收入、科研经费收入、校产收入及学校贷款、社会服务收入,其中国立院校系统经费以政府财政拨款和学费收入、科研经费收入为主,私立院校系统经费以学费收入、校产收入及学校贷款、社会服务收入为主[34]。80年代英国高等教育规模的扩张伴随着急剧的公共财政投入削减。1979至1996年是英国高等教育发生根本转变的重要时期之一,由于政府持续削减财政投入,高校纷纷转而积极寻求、拓展其他经费来源。政府刺激高校与企业签订研究和咨询合同,并寻求私人捐赠,市场机制逐步在高等教育中发挥重要作用[35]。

由此可见,即便是发达国家,随着高等教育大众化的推进,政府投入到高等教育中的财政性经费难以保证与高等教育规模扩张保持匹配性增长,反而存在削减的可能,这亦是各国采用市场机制的重要原因。对于发展中国家而言,人口规模普遍高于发达国家(包括适龄青年人口),经济发展水平却落后于发达国家,因而发展中国家可投入到教育中的资源更为有限,发展中国家应适度激活市场机制发展高等教育,增强高校拓展经费来源的能力,保持高等教育总经费与高等教育规模增长相匹配。

概上所述,我国作为最大的发展中国家能够在较短的时间内实现高等教育毛入学率由15%增长到50%,得益于经济的稳步增长以及极具效力的“自上而下”的高等教育管理体制。我国高等教育的快速发展为更多的人提供了入学机会,为经济社会发展提供了大批高素质劳动者,服务社会的能力大大提升。同时,经济社会的稳步发展为高等教育提供了各种资源的持续投入,从而使国家经济社会发展与高等教育之间形成良性的互促效应。对发展中国家而言,在致力于发展经济的同时,应将发展高等教育放在优先位置,充分发挥其促进经济社会发展的潜能。在推进高等教育大众发展的过程中,发展中国家要根据各自国情,制定合适的高等教育规模增长目标,做好结构优化、质量保障、经费投入的统筹规划。