乡村多元信仰文化空间的集体记忆及地方认同功能

——以广府古城为例

乔 婧 陶 慧

随着旅游市场、工厂等现代化产业进入乡村社会,传统的地方社会由原来的血缘、亲缘、地缘等要素凝结成的共同体,逐渐开始让位于个人的、现代的、自由的和理性所组织的“利益社会”[1]。时间和空间的极速变动、消失和再生产的过程中,以往传统的人的概念、意义以及社会生活的稳固性和存在性逐渐被消解,人们对场所的变异越来越敏感。这种瞬时性、流动性、无序性以及当下的意识形态打破了人原有的确定和完整状态,人们所面临的危机在于如何去了解、去认识自身这种被现代性消解的身份,如何构建本土的记忆与本土认同。中国的传统社会信仰空间或依势而建,如山水、村落、家屋、街道等;或依源而建,如传说发生地、信仰对象等。这种信仰的时空格局变迁展现出传统信仰文化的追溯与重塑,也是地方群体文化认同及集体记忆的一条纽带。

一、广府古城信仰空间概况

《广平府志》记载:“广平置郡始自汉景帝,武帝改为平干国,宣帝复为广平国。至魏晋或国或郡或县皆在今鸡泽治东二十里,北魏始徙治曲梁,以迄有明曰州曰路曰府名屡变而地不易……府旧志乃云魏黄初二年置广平郡,而今之广平兼有汉赵国清河郡地。”广府古城的布局是由护城河、古城墙环绕下的古代方形城池格局,古城内外以城墙划分。现存古城城墙以明代遗存为主体,保存基本完好。古城的街道不仅保留着明代“四街八巷七十二小拐弯”[2]的走向,而且大部分街巷的名称一直沿用至今。光绪三年(1877)《永年县志》、光绪二十年(1894)《广平府志》中对广府古城的建制和宗教信仰场所都有详细记载,并有图例。

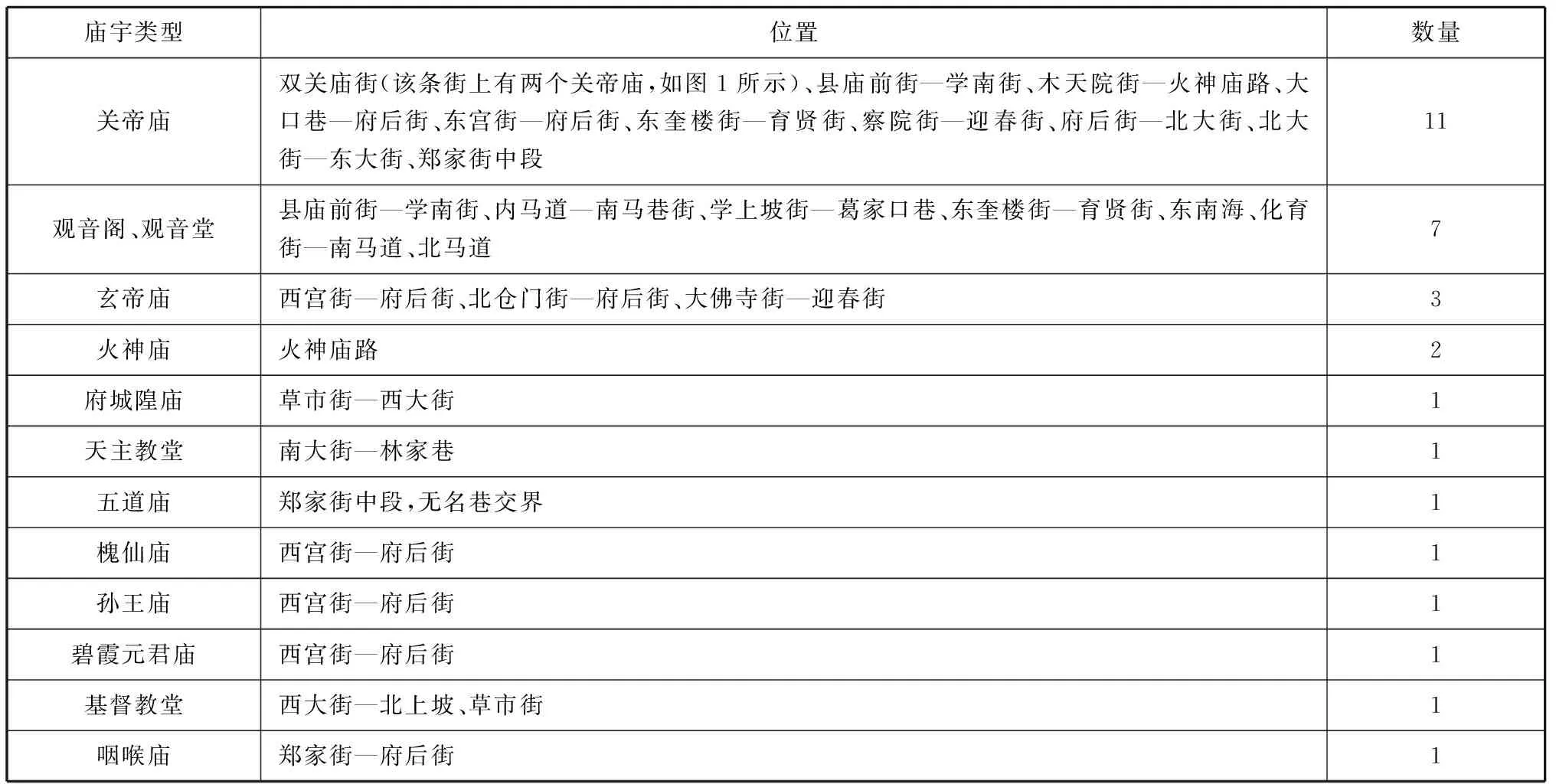

广府古城的信仰活动十分丰富,在古城内部约1.5平方千米范围内多种信仰并存,信仰空间分布以街道交界处为主。目前,广府古城中存在的信仰主要有关帝、观音、玄帝、槐仙、火神、城隍、五道神、碧霞元君等,以及个人或家庭信仰为主的“天地神”“灶神”“春神”等,涉及佛教、道教、基督教、天主教及民间信仰等多种信仰类型。根据现有广府古城内部的信仰空间方位,笔者绘制了图1,并将相关信息整理为表1。

图1 现有古城内部的信仰空间方位(作者自绘)

表1 庙宇位置及数量

二、信仰空间:集体记忆的塑造地

空间与记忆之间的关系研究由来已久,在社会科学领域,西塞罗认为图像和地点是记忆术的砖石,地点可以用来整理记忆顺序,且方便寻找这些记忆;阿莱达·阿斯曼认为,地点对于文化回忆空间的建构具有重要的意义;乔治·库布勒指出,记忆之地存在的痕迹弥补了时间容易流逝的不足,并建立起一种过去的意识[3]。哈布瓦赫认为,空间记忆框架分为两种:一种是熟悉的局域的框架,另一种框架通过象征的过程来实现。此外,生态空间和象征空间影响了集体记忆的产生、迁移和消退[4]。盖姆认为,空间以一种特定的方式转换了时间,使记忆成为可能[5]。

广府古城的信仰空间历史悠久。如咽喉庙现处于庙后街西北角,据记载:“郡城西北隅旧有咽喉祠,不知创自何时。年久失修,日久倾圮,已卯春喉症大作。合郡人心惶惶,郡伯长公子明,邑侯夏范卿,祷于祠而病者多愈,谓神有功则祀之。”至于广泛分布在村落中的关帝庙,据记载:“关帝庙在西关外,康熙四十七年(1708)知府年希尧增修。雍正十三年(1735)知府周梦锦、知县侯可大及道光十八年(1838)知府周岱龄相继修葺。光绪十七年(1891)知府吴中彦、知县余效衡重修。一在南瓮城,一在游击署西。”在历史的时空中,这些庙宇经历了建设、消失、重建、新造等过程。当地很多庙宇都是重建的,崭新的神像、水泥砌成的庙堂、现代的祭祀用品,都在传递着新旧交替中的更迭。有些仅仅是搭建了一个神龛祭祀一个神像,也有些庙宇有两间房屋,祭祀多个神灵。韩森曾指出,人们认为祠庙条件的好坏影响着神祇的灵验。但是,广府中的每个神龛无论大小都供奉着香火和祭品,过年的时候每个庙宇都有人祭祀和打扫,并贴上对联。人们并不因为神祇的居所大小或新旧而有所忽视,而是依例传承和尊重着信仰。

如今存在的信仰空间场所承载了人们对于过去的历史、对于村落的布局等的集体记忆。对于当地人来说,信仰空间可以确认自身的记忆。场所与回忆之间有着密切的关系,场所可以保存和激活记忆,回忆也可以使场所鲜活起来。但是,记忆不能直接在场所上存储,经验记忆的存在及延续需要媒介的支撑。

广府古城现有的街道中,南大街、东街至东关是旅游的主要街道,街边是新建的仿古建筑和满足游客需求的商业店铺;庙后街、西大街及主街之外的小巷依然保持着原有居民生活区的风貌。寺庙大部分存在于这一区域和城墙内侧的四条内马道内,游客很少会进入此地。在变动的背景下,街道走向、格局的保留及寺庙的存在维系着人们对古城的记忆,支撑记忆的媒介是街道、格局、房屋、信仰空间。这层空间是人们可以掌握的,可以被认知的,可以作为固定和延续记忆的场所。

三、信仰空间:乡村变动格局中的稳定性

广府古城近年来一直处于维修改造的过程中,居民受规划和商业设施的影响也在进行搬迁和移动,“熟悉”的“地方”也在变动。段义孚认为,地方是具有一定价值的安全中心。当空间被当作可以移动的事物时,地方就是暂停,移动中的每个暂停都可能使空间转变为地方。此外,“人的自我意识取决于地方的稳定,周围赖以成长的四邻被毁坏的时候,我们会感到人格的一部分失去了”[6]。在地方改变和消失的时候,个人面临着自我认知的改变。在古城的现有规划中,农民原有的耕地的生计方式发生转变,原有的以小商品经营业的商户也转变为旅游产业转型的营业模式。在这种转变过程中,人们处于对过去的怀念和对未来的茫然中,无法确定自身的定位和角色。德格洛珀在研究我国台湾鹿港庙宇时指出:“鹿港人确实想要找到一些能够宣称共同身份、能够公开地描述他们愿意为之委身的社会的办法的话,可以通过把注意力都集中在鹿港的过去,通过以地缘而非职业、政见来自我认同来达到这一目的。这也是他们之所以供养39座庙宇的原因。”[7]

当下,人们可以对空间进行意义的赋予和象征性的塑造,同时空间也分割着人们的日常生活,重构着人们之间的社会关系和生产关系。列斐伏尔认为:“生产关系的再生产,通过日常生活来实现,通过娱乐和文化来实现,通过整个空间来实现。”[8]空间是社会的产物,也是社会生活的构建力量。空间的意义是辩证的,当地人们以信仰空间的格局来进行对古城的记忆,承载文化记忆量最多的场所是信仰空间。当地的信仰空间固定在街道的起止处,如当地居民所讲,一些寺庙“解放战争时期拆过,修路的时候拆过又重修,还在原来地方”。现今存在的庙宇都在古城的街道起止处,这些庙宇确认了古城的空间方位。此外,这些庙宇也承载了人们对于古城历史和民间文化的记忆。

物质空间的存在与记忆两者是相互作用的,记忆对空间具有再生的作用,空间也在重塑记忆。信仰群体通过符号的构建产生共同体的集体记忆,物质的稳定性使人们的记忆得以维持。如广府的城隍庙,其“在三国时期就有,康熙年间知府吴元甲三万五千两买下西大街十亩,西至郑家巷,东至半斜街,南至路,北至高家巷(庙后街)。后至乾隆年间,直隶广平府知府武文翁又重新彩画,补修,因沧桑巨变,遭遇战火,中华人民共和国成立前,庙宇已破坏殆尽。1998年,广府城隍庙修复委员会成立,募捐集资,1998年秋动工,1999年元月竣工,修建城隍大殿和十县陪廊,2002年增盖拜殿,建筑面积六百平方米。”(1)引自城隍庙简介的宣传图。每年城隍出巡,人们抬着城隍的坐像,自城隍庙出发,沿主干道行进,一路上警示各路鬼怪不得作乱,也是警示世人不可为非作歹。随着当地旅游业的发展,每年正月十五城隍庙会也会专门举办花灯节来迎合游客的喜好。

城隍庙的存在经历了多次维修的过程,原有的样貌、材料和神像早已不复存在,但当地群众的记忆使得寺庙与信仰再生。在史书的记载和人们对于空间的记忆中,新建的庙宇依然被视为是古朴的,具有神圣力和历史感。在当地人对庙宇的描述中,人们以历史的记忆和庙宇位置的固定性来强调庙宇的神圣性,并以此为傲。在众多学者对于信仰的研究中,大多将信仰视为一种客观存在的事物,那么这便使人们不断对信仰进行改造,“由于民间信仰的再造性特征,民众信仰空间多重叠合,民间信仰的现代化改造依赖于民众的日常实践”[9]。在对当地的调研中发现,信仰并不是一个稳定的事物。很多当地人都不能完整说出信仰神灵的具体来历,对于神灵的具体作用也不甚清晰。尽管如此,人们依然对庙宇这个空间持信仰的态度。这种信仰空间的存在恰恰在于它的陌生感和年代感,当今与过去的记忆在此刻断裂并交融,这种无条件的难以逾越的断裂增加了其神圣维度。基于时间和空间的双重存在,寺庙的神圣性也得以构建。

此外,由于寺庙与居民生活的关联,在一些场合里,神圣空间和世俗空间并不是对立或者分离的关系。人们并不是时时刻刻都在进行宗教活动,在祭祀时间之外的时间点,空间可成为当地一个公共空间的存在,也可以在人们需要祈祷的时候成为神圣的存在。在这片土地上,对当地人来讲,庙、神像是新建或者后修的并不重要,重要的是庙、信仰所在的空间是过去所在的地方,空间、位置决定着人们的记忆和信仰。

四、结语

在乡村变革的背景下,广府古城作为旅游景点逐步转变为一个景观社会。新与旧的并存,传统与现代的碰撞,都是转变过程中的特色。生计方式、空间、人的变动使得当地居民处于并长期处于对未来的不确定的状态。广府信仰空间的存在和信仰实践是对居民区域性和集体记忆的一种塑造,也是对抗现代性危机的一种地方性存在。信仰空间的历史感和地方性维系了人们对过去的情感,稳固了空间的存在。庙宇也承载了人们对古城历史和民间文化的记忆,确定了地方和文化的存在。人们在周期性的仪式中,重复着传统的记忆,加强了村落间、祭祀集体间的团结,也丰富了当地的文化生活。

——粤语·女独·伴唱