父亲和我的故事

穆晓枫

父子京剧情

很难考证,我父亲这个河南人是如何迷上京剧的。想比之下,母亲续磊从小就跟着外公续范亭将军进戏园看京戏,久而久之就变成一个小戏迷。在延安鲁艺上学时,她还参加了鲁艺平剧社,并登台演出。

据母亲回忆,1947年她随鲁艺工作队到达东北后,分配到《东北日报》工作的第一天,就听到隔壁有人在唱京戏,令她十分好奇。后来才知道这人竟然是她鲁艺文学系的同门师兄,写过名篇《雁翎队》的大记者穆青。从此两人结下一生的姻缘。

延安时期,京剧曾风靡延安和各大解放区,除延安平剧院、鲁艺平剧社外,部队中还有许多京剧社团,连毛主席都会用他那浓重的湖南腔唱《伍家坡》中的名段“一马离了西凉界”。也许,父亲也是从延安时期起,开始喜欢上京剧的。

小时候,记得我家里有一台老式手摇留声机和一堆33转的黑胶唱片,大部分都是咿咿呀呀的老京剧唱段。我们兄弟们经常鼓捣那台留声机,却对那些京剧唱片毫无兴趣,也不理解为什么父母们会听得津津有味。

文革时,八个样板戏大行其道,现代京剧几乎成了当时普罗大众唯一的娱乐方式。虽然那时我还是个小学生,但通过日复一日的听广播宣传,我也几乎学会了几个京剧样板戏的所有唱段。

闲暇时,我经常会听到父亲哼唱京剧,他喜欢《智取威虎山》童祥龄和沈金波那高亢激越的唱腔,但自己的嗓子却只能唱“我们是工农子弟兵”这种难度不高的唱段。他更喜欢《沙家浜》中郭建光的二黄原板“听对岸响数枪......”,并向我和毛弟讲解谭派唱腔的来历和特点。

然而,我们这些小屁孩,根本听不懂什么西皮二黄,这个派那个派的,只喜欢刁德一的“适才听得司令讲......”,因为满大街的小孩子们都会唱。每次争论到此,父亲只能一笑了之,他也承认马长礼确实唱得太“油实”(北京土话好的意思)了。

那时我家附近的单位上有一台电视,我和毛弟每天晚上都去看。文革中的电视台几乎天天播的都是京剧样板戏,不是直播就是录播。因此,我们不仅记住了大量的剧情和唱段,也叫得出许多演员的名字。A角演员童祥龄、沈金波、浩亮、刘长瑜、谭元寿、马长礼等不用说了,对年轻的B角演员耿其昌、李崇善、张学津、冯志孝、李维康等等我们也都耳熟能详。

有一天,父亲下班后买了张戏票,独自一人去工人俱乐部看北京京剧团演出的《智取威虎山》,恰巧身边坐着个超级戏迷,他从这场戏杨子荣的扮演者耿其昌,少剑波的扮演者李崇善说起,头头是道地大侃文革前从北京戏校毕业的这帮年轻演员怎样生逢其时,如何能接大任。听得父亲眼界大开,回家跟我们说了很久。从此,我也都格外关注这批新演员的动向,甚至也产生了长大后也去当京剧演员的冲动。上中学时,我也登台唱过《智取威虎山》。

文革结束后,京剧样板戏作为四人帮的左倾思想代表遭到批判,传统京剧回归舞台。我既看不懂老戏,又搞不清五花八门的京剧流派,渐渐疏远京戏,在大学期间改为追学帕瓦罗蒂的西洋歌剧男高音了。

家里明显分成两派,父母更多以京剧为乐,我们则避而远之,更喜欢听歌剧交响乐,甚至是流行音乐。

父亲在新华社里有几个京剧戏迷朋友,经常给他送票。他也乐此不疲,百忙之中常抽空去剧场看戏,中央领导部门知道他的京剧爱好,也经常送来请柬。

内心里,父親似乎希望我们也喜欢京剧国粹。有一天,他要我陪他去长安大戏院看上海京剧院的新编历史剧《曹操与杨修》。他说,这出言派京剧他已经看了一次,提了些意见,上海京剧院回去修改之后,这次又来北京汇报演出,带你去是想听听你们大学生的反映如何?

虽然那时京剧一直处于低谷,但《曹扬》这部海派京剧与众不同,它采用了交响乐队伴奏,舞台表现丰富,唱腔也非常好听。我是第一次听言派老生戏,也是第一次看言兴朋的演出。

演出后父亲问我,这样的京剧你们年轻人能接受吗?我回答说,完全能接受,有些场景有电影效果。父亲对我的回答似乎比较满意。

后来,言兴朋作为言派传人,在第一届全国青年京剧演员电视大选赛上,以一段言派名戏《诸葛亮吊孝》技压群雄荣获第一名。他的代表作《曹操与杨修》也日臻火爆,最终一票难求,2018年还被拍成3D全景声电影。

前几年,我又重听了言兴朋《吊孝》中的唱段:“见灵堂不由人珠泪滚滚......”,那委婉儒雅的言派唱腔实在令我陶醉,进而再听他《曹杨》中的几段唱腔,还有《曹雪芹》中的“流水潺潺山花秀......”,我真是彻底陶醉而不能自拔,那天籁之音,绕梁三日而不绝也。

正巧再次整理父亲遗物时,我竟然在他的笔记本里发现了《吊孝》一段的完整唱词,这真是一种巧合吗?

于魁智是第二届全国青年京剧演员电视大选赛的第一名,父亲很早就关注了他。

父亲曾对我说,他发现了一个很有前途的青年京剧演员叫于魁智,他无门无派,却集百家之长,自成一派,唱念做打都很优秀,是个好苗子,看来京剧艺术还是后继有人的!

那时,我总觉得京剧是一门衰败中的艺术,即便有好苗子出现,也生不逢时,错过了京剧最辉煌的时代。我对所谓的梨园新人也不当回事。

然而,随着京剧的回暖,于魁智的名气也越来越大。他既唱传统戏又唱现代戏,甚至还演唱了100多首脍炙人口的京歌,不遗余力地为推广京剧国粹四处奔走,赢得人们广泛的好评和喜爱。

看来,父亲没有看错人!

2018年春,我在河南宁陵有幸见到了应邀前来参加当地“梨花节”的于魁智和李胜素二位京剧大师。

当我提到父亲生前最喜欢听于大师的演唱时,于魁智紧紧地与我握着手,动情地说,穆青老社长第一次观看我演出时,我还是戏曲学院的学生。他对我的鼓励,我一直记在心里!

那天,宁陵县的万亩梨花盛开,似乎在迎接着“四访宁陵”的穆青后人与“梨园之王”的美丽相会。

“梨花开,春带雨。梨花落,春如泥。”

我坐在剧场里,一边欣赏着两位京剧大师动人心扉的“梨花颂”,一边在想,父亲在九天之上也一定能看到这精彩一幕,欣赏到他最喜欢的京剧之声。

父子养鸡记

文革开始后,父亲穆青是新华社最大的“走资派”之一。当年我曾在新华社大礼堂亲眼看到父亲戴着高帽子,坐着“喷气式”被造反派批斗的场景。回到家里,他还让我们看脖子上被人拧的青一块紫一块的伤痕。

随后,他被强迫在社内劳动改造,先是打扫厕所,后又去搬砖盖房,由于砸伤了手指,他又被分配到食堂蒸馒头。

几次抄家后,我们一家被赶到黄亭子马路北的新华社工棚简陋的小平房内,生活条件十分艰苦。

然而,父亲却以苦作乐,经常给我和毛弟讲起他们在延安开荒种地的故事,每天晚上还带着我们去看各单位的大字报。

有一个星期天,父亲从院后找来一堆砖头,说要给我们搭个鸡窝,养鸡生蛋。只见他很专业地带着我们和泥挑砖,很快就在窗下垒出三面砖墙。没有盖子,他又找出一幅当年出访时朝鲜人送的山水画板,正好盖住鸡窝。那幅画很漂亮,表现的是朝鲜东海岸的大海悬崖和成群的海鸟,连我都觉得有点可惜了。然而那时,盖鸡窝也许是它最好的去处了。

父亲从小贩子手里挑了七只毛绒绒的小鸡,让它们正式入住新鸡窝。我们兄弟俩第一次喂养小动物,兴奋异常,既爱不释手,也充满着幻想。

不幸的是,七只小鸡很快就死了四只。剩下的一公两母,总算慢慢地长大了。父亲把那只红色的公鸡叫“红红”,我把那只白母鸡叫“白白”,毛弟则给另一只芦花母鸡起名为“马拉花”。

每天一早,父亲打开挡板,那三只鸡就飞奔而出,四处啄食。晚上它们自行回窝睡觉,不用操心,非常好养。

不久,母鸡们开始下蛋了,当我们在鸡窝里发现第一枚鸡蛋时,别提多高兴了,一直在争论究竟是“白白”下的,还是“马拉花”下的?

两只小母鸡很争气,我们每天至少可以收获一枚鸡蛋,但是谁也舍不得吃,把它们都编上号放在食柜里攒了起来。

父亲建议说,等到攒够100个鸡蛋,咱们就给在山西插队的大东哥哥带过去,他来信说运城农村苦的很,啥也吃不上。

不料,鸡蛋刚刚攒到80多枚,“白白”就被歹人偷走了。据说小偷在半夜三更悄悄把鸡托出鸡窝,这样鸡不叫,屋里的人也根本听不到。不久,“马拉花”也被这样被偷走了。

我们只好把写有编号的那80多枚鸡蛋煮熟,托人带给穆东平,让他知道这是自家养的鸡生的蛋,寄托着父母兄弟的一分挂念。谁知鸡蛋煮熟了,编号也都自然消失了,令我和毛弟好生遗憾!

没过多久,“红红”也被人偷走了。我们辛辛苦苦养的鸡,既没吃上蛋,也没吃上肉。

如今,我们这代人年龄大了,都号称要去乡下养鸡种菜,享受田园之乐。然而环顾四周,我却不见一人在养鸡,包括我自己。

养鸡,至今不过是一个童年记忆。然而,当年能和亲爱的老父亲一起养鸡共度艰难时光,那真是一段最美妙的人生记忆!

随父探亲记

十年文革动乱对许多家庭都是灾难性的,我家也不例外。那时父亲挨批斗,母亲下干校。两个哥哥,一个去山西插队,一个去云南农场,天各一方。

1971年中美关系松动后,许多老干部重新恢复了工作,我父亲穆青也宣布被“解放”。母亲的第一件大事就是把我的两个哥哥安排参军,后来他们都在天津杨村的66军入伍服役,离北京不远。

我初三那年暑假,大哥穆东平来信欢迎我去他们部队探亲。我很高兴地去部队驻地见到了两位兄长,并在大哥的连队,像一个新兵一样,体验了三天军营生活,收获满满地回到北京,向父母详细汇报了我的所见所闻。

父亲显然也很挂念两个当兵的儿子。有一天他突然对我说,晓枫,这个星期天陪爸爸去天津看看大东和小方去,他们来信说也 都请好了假。

我们如约在天津著名的“起士林”西餐厅见了面,哥哥们见到爸爸都相当激动,也等待着吃一顿盼望已久的西式大餐解馋。我记得菜单中有全家都熟悉的奶油烤杂拌、炸猪排和红菜汤。

父亲早就从我的口中了解到他们当兵生活的紧张艰苦,为了修筑一座防御蘇修入侵天津的人造山,部队几乎是日以继夜地卸火车,搬石头,垒山头,比在农村插队时还苦。好在两年后他们复员可以回北京,总算有个盼头。

令父亲满意的是,两个哥哥虽然吃了些苦,但是他们身体却更结实了,也更加成熟了。他一边回答哥哥们的各种问题,一边不禁回忆起他们小时候的种种趣事。异地相聚,这顿饭吃的大家心满意足,全家人都平平安安,还有什么能比和亲爱的父亲一起吃饭更开心的事情呢?

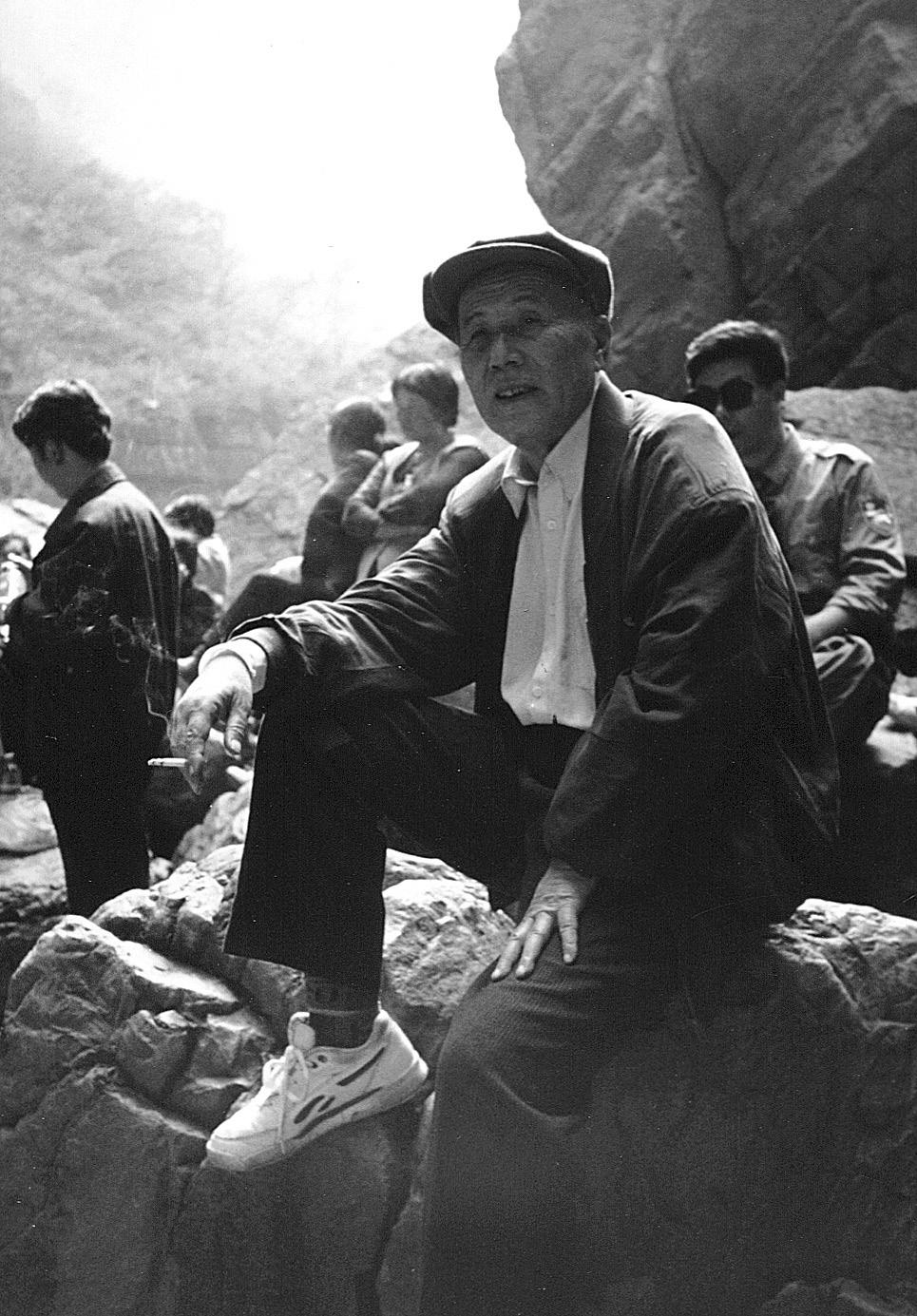

饭后,父亲建议我们父子四人一起去照相馆留个合影。热情的摄影师特别安排父亲坐在前排,我们哥仨站在后排,并一个劲儿地用天津话夸父亲有福气,把气氛搞很轻松,以至于后来父亲每次看到这张合影,就忍不住重复摄影师的那句天津话:老爷子真有福气!

时间短暂,哥哥们告别父亲,恋恋不舍地回部队了。天下起小雨,父亲对我说,我们再去看看万力叔叔。

他对我说,万力叔叔是他延安鲁艺的老同学,文革前是天津《新港》杂志的总编辑。这本文学杂志在全国很有名气,也培养了许多年轻作家。听说他在文革中处境很不好,这次正好顺路去看看他。

我们按照地址在市内七拐八转地找了很久,终于在一个破旧的小洋楼里找到了万力的家。

见到父亲冒雨突然来访,万力先是愣了一下,随后大叫道,原来是穆青你老哥啊!他们似乎一下都变成了当年的小青年,有说不完的话,直到天色泛黑,我们才不得不辞别万力叔叔,乘火车返京。

临别时,父亲看着老同学狭小逼仄的住房,感叹地说,我替你反映一下,先是恢复工作,然后再改善一下居住条件。

我后来听说,父亲通过天津分社向天津市委反映了情况,万力叔叔的问题最终得到了圆满的解决。

这真是一次难忘的探亲啊,在我眼中,老父亲的父子爱,战友情,都在这短短的一天里淋漓尽致地表现出来了。

父亲三送我远行

今年是我的父亲穆青诞辰100周年,也是他老人家去世18周年,然而他生前的音容笑貌,似乎就在昨天,深深地镌刻在我的脑海里。父亲曾经三次送我离开北京去远行,每一次都令我终生难忘。

(一)

1973年夏,我高一学业结束,学校号召大家利用暑假期间做一些社会调查,丰富自己的社会知识。我征求父亲的意见,他对我说,你干脆去河南林县找你华山叔叔,看看红旗渠吧!

华山是当年著名的“四大战地记者”之一,名著《鸡毛信》的作者,也是父亲最好的朋友。文革期间为躲避冲击,他一个人隐居在林县乡下,计划写一部关于红旗渠的长篇小说。

这是我有生以来第一次独自离家远行,妈妈很不放心。父亲特地买了车票,亲自把我送到北京站,并交给我一封写有华山叔叔地址的信,记得那地址是:林县城关公社胡家庄。

胡家庄离林县县城大约十里地,我边走边打听。到了村头,逢人便询问华山家在哪里?但是村民都说听不懂我说的华山是谁。我连比划带重复地说找作家华山,终于有人听明白了,用浓重的当地话说,你找的是老扈同志吧?他就住在附近的一座小院里。

我走进那座小院,房门上了锁,隔窗一望,炕上堆满了书,我能断定这就是华山叔叔的家,又看到门上贴着一张小纸条,上写道:出门几天,有事去县委招待所找我。

我又走了十里地返回县城,终于在招待所见到了华山叔叔。他看过父亲的信,笑咪咪地对我说,爸爸要你到红旗渠受受教育,我来安排吧!

接下几天,我随着一个单位的参观团走遍了整个红旗渠工程,深深为林县人民战天斗地的英雄壮举而震撼和感动。开学后,我写了一篇参观红旗渠的社会实践报告,赢得老师和同学们一片赞扬,心里别提多得意了。

后来我才知道,文革前是华山叔叔把红旗渠推荐给父亲,他们两人都为林县人民自立更生战天斗地的红旗渠精神而感动不已。父亲原计划写完焦裕禄就去写红旗渠,谁知文革很快开始,他的写作计划无法实现,令他终生遗憾。

紅旗渠的写作未竞成了父亲心中隐隐的痛。文革年代他惨遭批斗期间,还私下对我们说,如果以后当不成记者了,他就去一个远离北京的地方写小说。我知道,那个地方就是林县红旗渠,因为我无意间曾在他的一个笔记本上,见过他粗略的写作大纲。

华山叔叔因为肝病,最终未能完成红旗渠小说的写作,父亲从无限的惋惜转为无限的悲痛。2002年赵德润拍摄的那幅他在山西华山墓前抚碑伤感老泪纵横的照片,真实地记录了他们两人一生的友谊和共同的追求!

(二)

1975年元旦刚过,我从学校应征入伍。这次空军特招的都是政治和文化的“双特兵”。我们只知道部队在大西北,其余一切都是军事机密。

我穿上崭新的军装,英姿焕发。父亲也很高兴,但似乎又有一点淡淡忧虑。他说,你的两个舅舅都远在西北工作,这次你也去了。好好干吧孩子,当年我参加八路军时只有16岁,比你还小!

父亲拿出早就准备好的《毛选》合订本,对我说,爸爸也没什么送给你的,拿着它做个纪念吧!我翻开一看,扉页上父亲用他隽秀的书法写了一首诗:

“知儿有大志,

赠书壮远行。

无穷智与力,

尽在此卷中。

父 手书”

父亲执意要送我去学校集合出征。第二天一大早,我告别了亲爱的妈妈。父亲带上毛弟,我们父子三人一起乘公共汽车来到了育英中学。早就听父亲说,当年他从河南老家去山西参加八路军,正逢杞县发大水,是爷爷划着小船送父亲出的县城,如今又轮到父亲冒着严寒送子参军,他的心中一定是感慨万分。

带着父亲的嘱托,我来到位于酒泉附近戈壁深处神秘的14号基地,那里正在进行着我国卫星、洲际导弹,战术导弹和无人机等各种尖端武器的试验。

接兵的干部后来对我说,他们去我家进行家访时,父亲充满感情地向他们讲述了当年他在山西前线打日本鬼子的故事,令他们深受感动,后来抢着把我分配到基地最核心的技术部门。

四年的军旅生涯中,我有幸参加了多次卫星和洲际导弹测试任务,也参加了霹雳系列空空导弹和“长空一号”无人机的试验任务。人虽在大漠戈壁,心中却无比自豪。我有无数的话想对父亲说,但是他却对我的情况一无所知,因为部队对保密工作要求十分严格,连写家信都要经过审查。

我们每年都要去新疆马兰基地参加核试验。由于当时正在改用无人机代替飞行员驾机穿蘑菇云取样,我们的无人机测控点必须设在距离爆心18公里处,比30公里外的试验动物还近12公里,这意味着如果发生意外,我们将会尸骨无存。此外,每次核试验完成后的体检结果,我们身上的伽马射线残留和白血球指标都严重超标,但那时大家都毫无怨言,一句话,军人就是奉献!比起那些穿云取样的飞行员和因白血病早逝的战友们,我们还算是很幸运的。

1976年,在完成中国最大当量的氢弹试验后返回酒泉基地的途中,我们乘坐的伊尔12运输机出现一台发动机停转的严重空中事故,所有的人都做好了空难的准备,幸亏飞行员处置得当,紧急迫降在哈密机场,我们才死里逃生。这些,我自然无法同父亲讲,只在家信中写道:我来到了新疆最大的博斯腾湖,它一半是咸水,一半是淡水,鱼鸟成群,芦苇成片,湖中畅游,岸上食鱼,令人快乐无比!父亲回信说,你像写游记一样带我们畅遊了美丽的博斯腾湖,有机会我们也去那里看看。父亲不知道,博斯腾湖一直是军事禁区,无人破坏,自然环境当然好了。