铁盐助凝作用在水厂降铝中的运用

施学峰,孙 沛,狄春华

(1.江苏中法水务股份有限公司,江苏常熟 215500;2.中法水务有限公司,澳门 999078)

铝是自然界中的丰量元素,在食物、饮用水和抗酸制剂中普遍存在。研究表明,铝与老年性痴呆有关[1]。铝在饮用水中的浓度主要取决于原水中的浓度以及是否使用铝絮凝剂[1]。我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)中规定,铝的限值为0.20 mg/L,而国内部分水务企业将出厂水铝的内控限值定为0.10 mg/L。

研究显示,原水pH和水温是影响水中铝含量的重要因素。当pH值基本稳定在8.0时,由于铝盐的水解反应是吸热反应,水温越高,铝含量也越高[1]。因此,每年夏季,部分水厂出水铝易接近内控限值。目前,国内普遍应用的控铝措施如原水加酸工艺、聚硫酸铝制水工艺、高盐基度聚氯化铝制水工艺等,可以基本保证出水铝浓度在内控限值以内。但是,上述措施也存在一些不足之处,如原水加酸工艺仅适宜在小型水厂使用,聚硫酸铝工艺会大幅增加制水药剂成本,高盐基度聚氯化铝工艺对高温条件下出水铝的降幅仍不够。

本文结合小试,发现在一次投加聚氯化铝混凝试验中,残余铝并未随着聚氯化铝投加量的增加而呈线性增加趋势,而二次投加聚氯化铝时,出水残余铝的含量要略小于一次投加生成量,说明第二次投加聚氯化铝对降低残余铝略有影响,为此提出“二次投加铁盐工艺来实现控铝”的工艺设想并进行生产性验证。该工艺基于铁离子跟溶解性铝离子之间可能存在相互结合的机理,工艺简单、现场实用、降铝显著,为水厂降铝提供了一个有效方案。

1 试验方案和设备

1.1 试验总路线图

从该工艺实际运用场景安全性出发,试验总路线包括:制定方案、开展实验室小试、水厂中试、正式投用和工作总结等环节,确保该新工艺的可行性和安全性。

1.2 小样试验工作方案

实验室小试环节的试验和结论是该项目取得效果的前提和关键,为此项目组制定了详细的实验室小试工作方案。首先,需初证铁盐降铝工艺的可行性,在确认可行的前提下,再依次开展二次投加时间、不同药剂、不同铝含量、不同水温、不同pH等试验,并验证二次投加混凝剂对pH降低的影响试验。

可行性试验:在一次投加20 mg/L聚氯化铝的前提下,通过二次投加10 mg/L三氯化铁,评估其对水中残余铝的去除率。

可行性判断标准:去除率在60%以上,可行且效果显著;去除率在40%以上,可行且效果较好;去除率在20%以上,可行但效果一般;去除率低于20%,不可行。

1.3 小试设备及检测要求

1.3.1 小试设备

ZR4-6六联混凝试验搅拌仪、HACH 2100Q便携式浊度仪、T6紫外可见光分光光度计。

1.3.2 小试参数

烧杯搅拌参数:快混3 min,转速为200 r/min;慢混17 min,转速为50 r/min;静置20 min。

1.3.3 检测要求

浑浊度:取小样试验后沉淀上清液,检测浑浊度,检测方法为GB/T 5750.4—2006 2.1散射法-福尔马肼标准。

pH:取小样试验后沉淀上清液,检测pH,检测方法为GB/T 5750.4—2006 5.1玻璃电极法。

残余铝:取小样试验后沉淀上清液,并经0.45 μm滤膜过滤后检测铝,检测方法为GB/T 5750.6—2006 1.1铬天青S分光光度法。

1.3.4 其他要求

三氯化铁:采用化学药剂配置,称量200 g六水合三氯化铁药剂,用纯水定容至100 mL,此时浓度为40%,模拟实际三氯化铁净水剂。

2 小试结果和讨论

2.1 铁盐降铝可行性试验

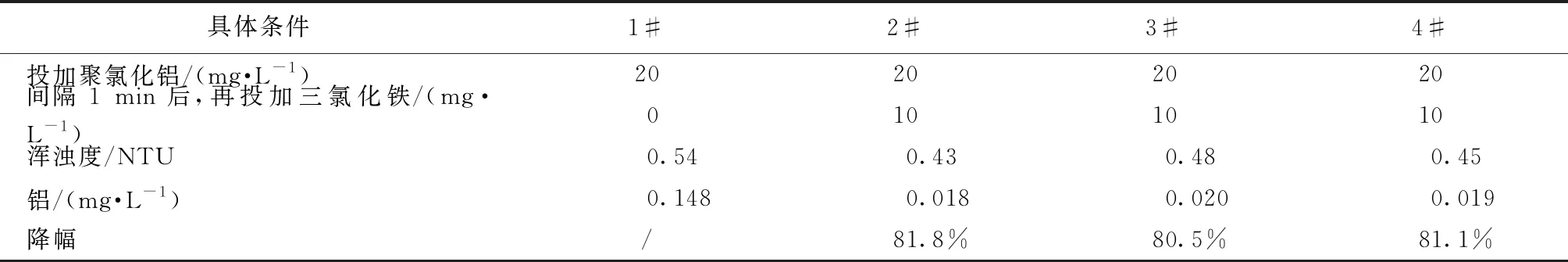

分别向1#~4#烧杯加入1 L试验用水,再依次加入20 mg/L聚氯化铝净水剂,1 min后再向后3个烧杯继续加入10 mg/L三氯化铁净水剂。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表1所示。

表1 铁盐降铝可行性试验Tab.1 Feasibility Experiment of Aluminum Reduction by Polymer Ferric Salt

结果表明:二次投加10 mg/L三氯化铁对铝的去除率达80%左右,确认了二次投加铁盐对降铝效果是可行且效果显著的。

2.2 二次投加三氯化铁不同时间间隔试验

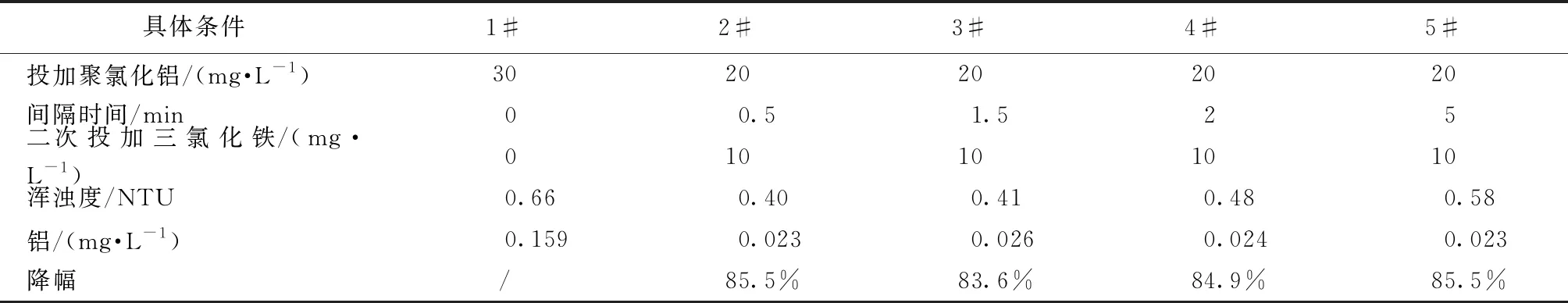

分别向1#~5#烧杯加入1 L试验用水,再向1#烧杯加入30 mg/L聚氯化铝净水剂,2#~5#烧杯加入20 mg/L聚氯化铝净水剂;然后,在0~5 min,依次向2#~5#烧杯加入10 mg/L三氯化铁净水剂。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表2所示。

表2 二次投加三氯化铁不同时间间隔试验Tab.2 Secondary Dosing Experiment of Ferric Trichloride at Different Time

结果表明:二次投加三氯化铁间隔时间在0.5~5 min时,出水浑浊度和铝的去除率变化不大。因此,下面的试验均以二次投加间隔为5 min进行。

2.3 二次投加不同净水剂的降铝效果试验

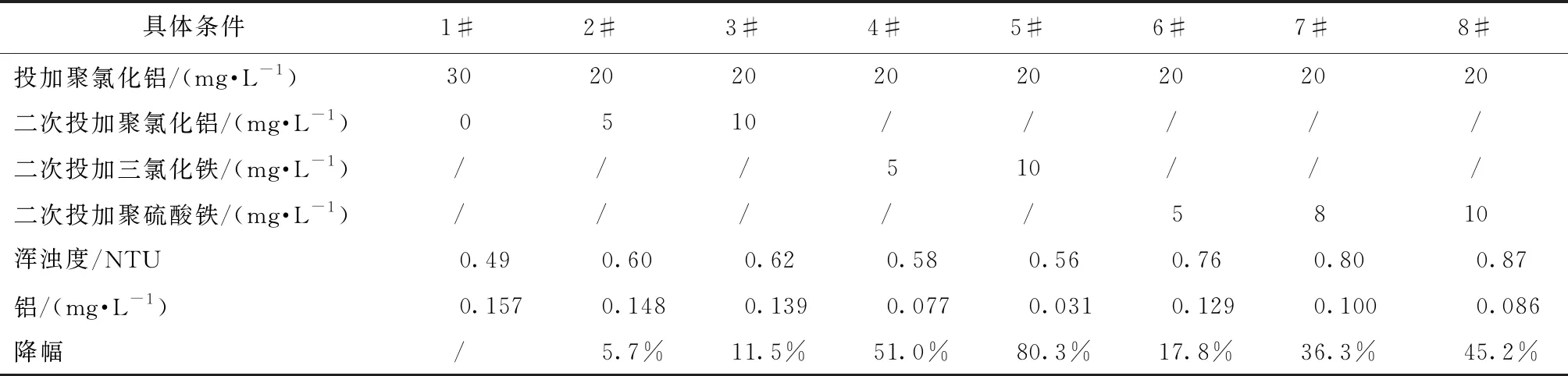

分别向1#~8#烧杯加入1 L试验用水,再向1#烧杯加入30 mg/L聚氯化铝净水剂,2#~8#烧杯加入20 mg/L聚氯化铝净水剂;间隔5 min后,依次向2#~3#烧杯加入5、10 mg/L聚氯化铝净水剂,向4#~5#烧杯加入5、10 mg/L三氯化铁净水剂,向6#~8#烧杯加入5、8、10 mg/L聚硫酸铁净水剂。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表3所示。

表3 二次投加不同净水剂的降铝效果Tab.3 Aluminum Reduction Effect of Secondary Dosing with Different Water Purifying Agents

结果表明:二次投加对降铝的效果依次为三氯化铁>聚硫酸铁>聚氯化铝,5 mg/L三氯化铁的降铝效果和10 mg/L聚硫酸铁相当,此时,可实现铝降幅在40%~50%。

考虑到周边净水剂供应商目前只能提供聚硫酸铁药剂,以下试验将围绕聚硫酸铁开展。

2.4 不同铝含量下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果试验

本试验通过控制聚氯化铝投加量、水温和pH等方式,开展3组不同铝生成量试验。

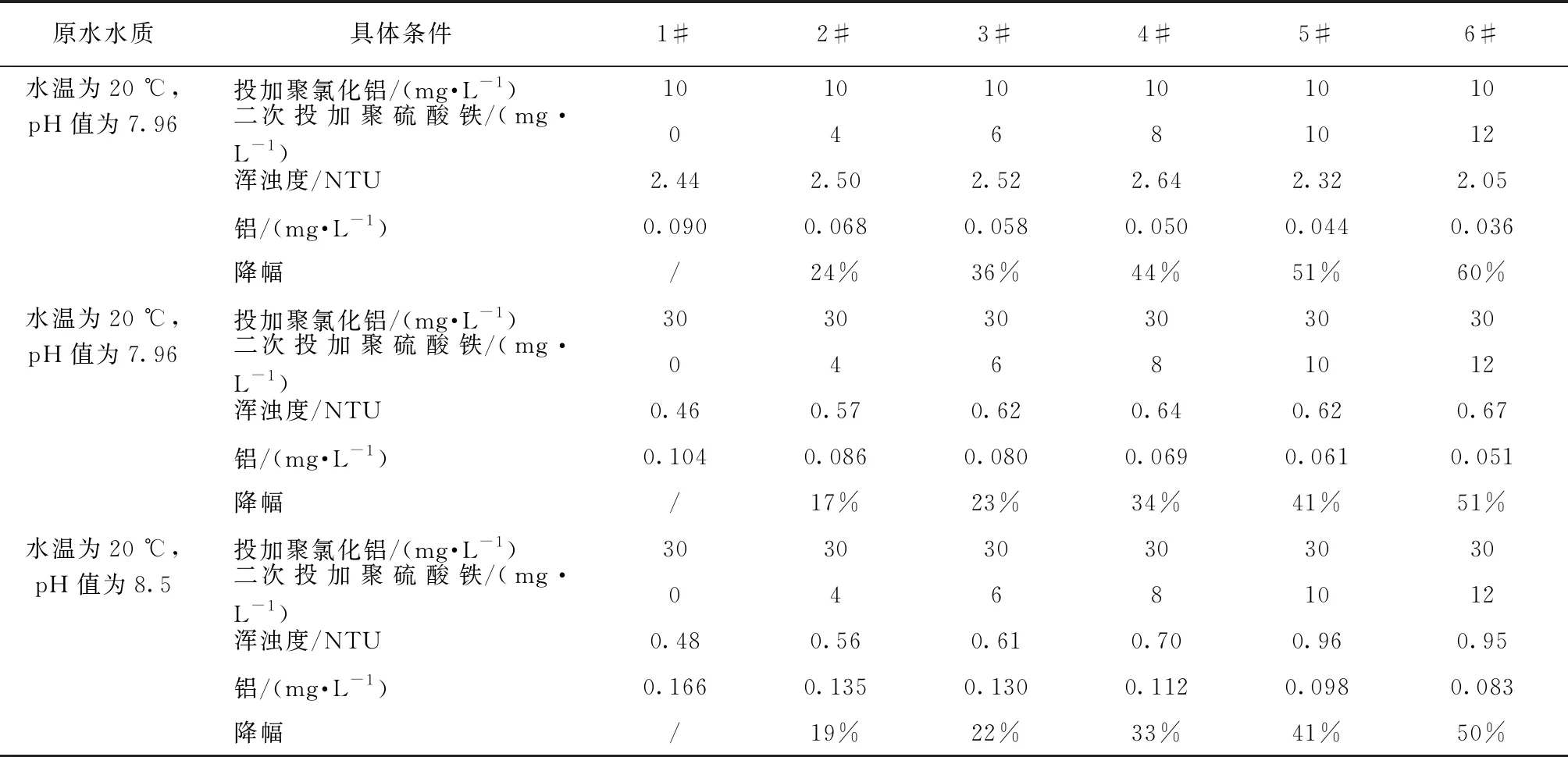

分别向1#~6#烧杯加入1 L试验用水,再向其加入一定量的聚氯化铝净水剂;然后,在5 min间隔后,依次向1#~6#烧杯加入0~12 mg/L不等的聚硫酸铁净水剂。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表4所示。

结果表明:不同铝含量下,二次投加聚硫酸铁对铝的降幅随着投加量的上升呈线性上升趋势,10 mg/L聚硫酸铁的降幅约为40%。

表4 不同铝含量下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果Tab.4 Aluminum Reduction Effect of Secondary Dosing with Different Polyferric Sulfate Dosages under Different Aluminum Contents

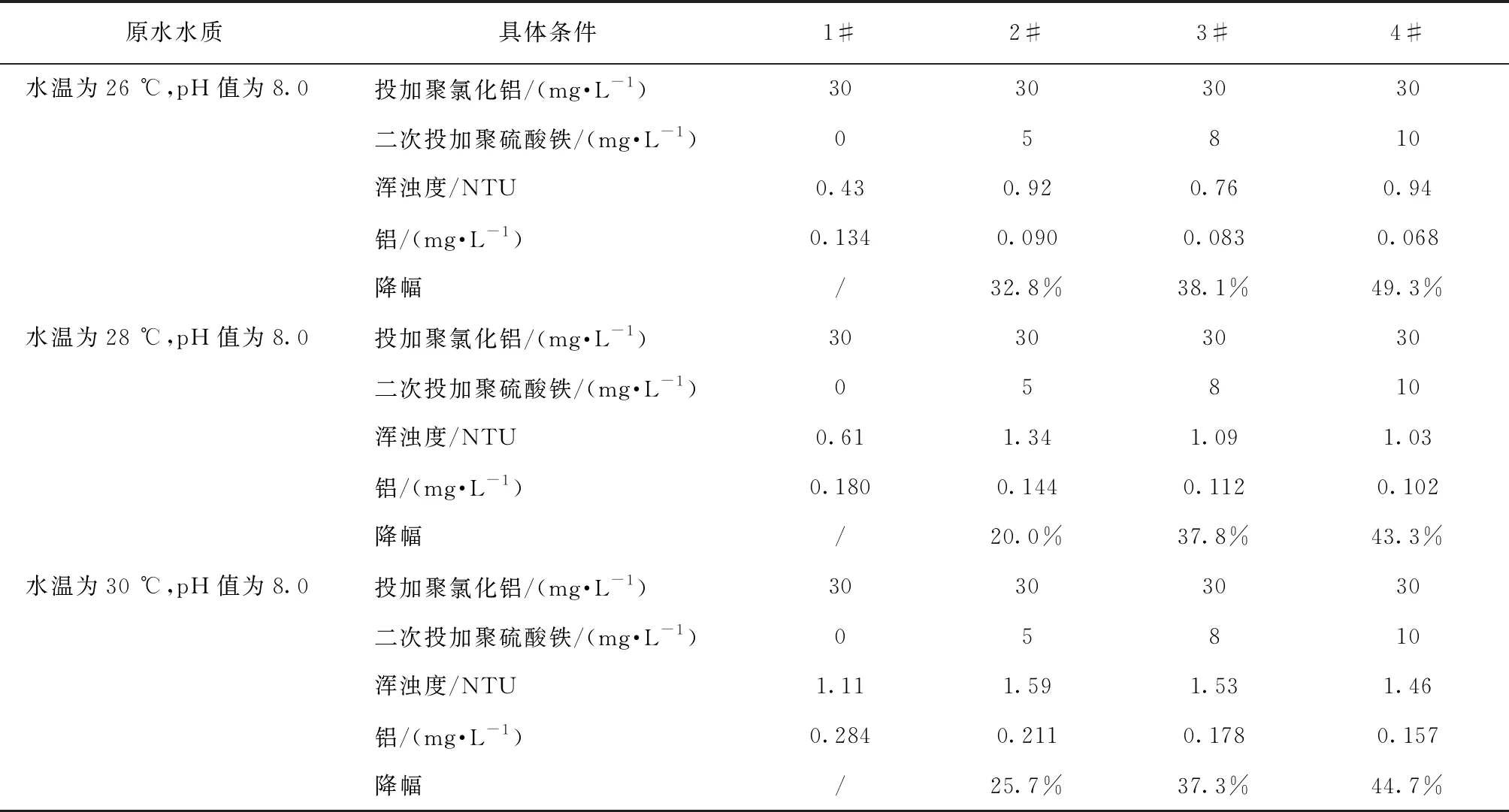

2.5 不同水温下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果试验

分别向1#~4#烧杯加入1 L试验用水,再向其加入30 mg/L聚氯化铝净水剂;然后,在5 min间隔后,依次向1#~4#烧杯加入0~10 mg/L不等的聚硫酸铁净水剂,共试验26、28、30 ℃这3个不同水温。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表5所示。

表5 不同水温下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果试验Tab.5 Aluminum Reduction Effect of Secondary Dosing with Different Polyferric Sulfate Dosages under Different Temperatures

结果表明:二次投加聚硫酸铁在不同水温下,其降铝效果大致相当,未出现水温变化导致降铝效果明显变化,说明二次投加聚硫酸铁降铝工艺不受水温变化影响。

2.6 不同pH下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果试验

分别向1#~4#烧杯加入1 L试验用水,再向其加入30 mg/L聚氯化铝净水剂;然后,在5 min间隔后,依次向1#~4#烧杯加入0~10 mg/L不等的聚硫酸铁净水剂,共试验pH值为7.5、8.3、8.6、9.0这4个条件。试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表6所示。

表6 不同pH下二次投加不同剂量聚硫酸铁的降铝效果试验Tab.6 Aluminum Reduction Effect of Secondary Dosing with Different Polyferric Sulfate Dosages under Different pH Values

结果表明:二次投加聚硫酸铁在不同pH原水下,当pH值低于8时,其对铝的降幅略大,可能与其本底含量低有关;当pH值接近9时,其对铝的降幅大幅下降。

2.7 二次投加混凝剂与投加盐酸的效果比较试验

分别向1#~6#烧杯加入1 L试验用水,再向其加入30 mg/L聚氯化铝净水剂;然后,在5 min间隔后,依次向1#~6#烧杯加入浓度不等的聚硫酸铁和盐酸溶液(前者投加量按原液计,后者投加剂量按31%的浓盐酸计),试验结束后,检测上清液浑浊度和铝含量,如表7所示。

表7 二次投加混凝剂与投加盐酸的效果比较试验Tab.7 Effect Comparison of Secondary Dosing with Coagulant and Hydrochloric Acid

结果表明:聚硫酸铁降铝效果明显优于盐酸。聚硫酸铁中的酸度所起的作用是有限的,主要是混凝作用的贡献。

2.8 小试总结

上述小试结果表明:二次投加铁盐降铝主要是铁盐的再次混凝作用所致;两次投加间隔时间在0.5~5 min对出水浑浊度和铝的去除率变化影响不大;二次投加铁盐的降铝优于铝盐,三氯化铁的降铝效果优于聚硫酸铁;降铝效果会随着二次投加铁盐量的上升呈线性上升,投加10 mg/L聚硫酸铁可实现40%以上的降幅;二次投加铁盐工艺不受原水水温变化的影响。

3 水厂中试结果和讨论

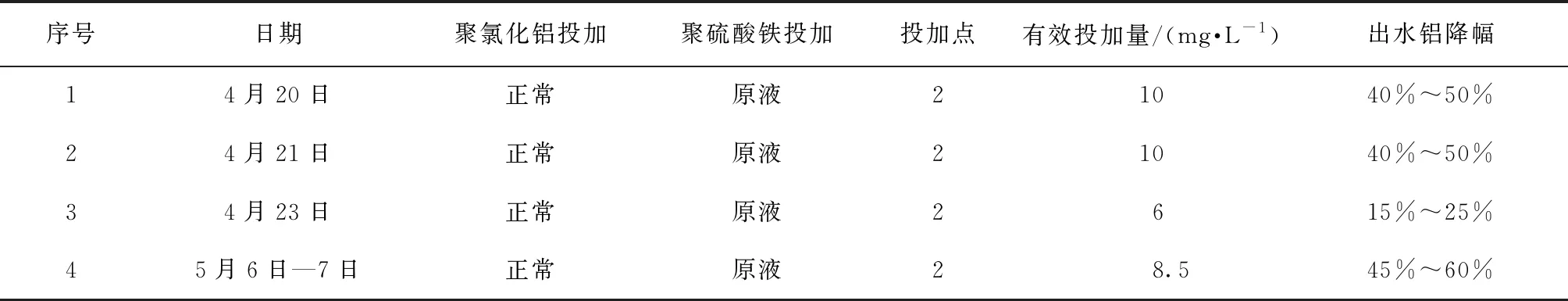

3.1 水厂中试方案

采购符合测试要求的聚硫酸铁药剂约1 t,经加药计量泵及管道,将药剂输送至某组沉淀池集水槽出口处,出口离水面约20 cm。中试要求:原液投加,单组沉淀池两点投加,投加量在6~10 mg/L。

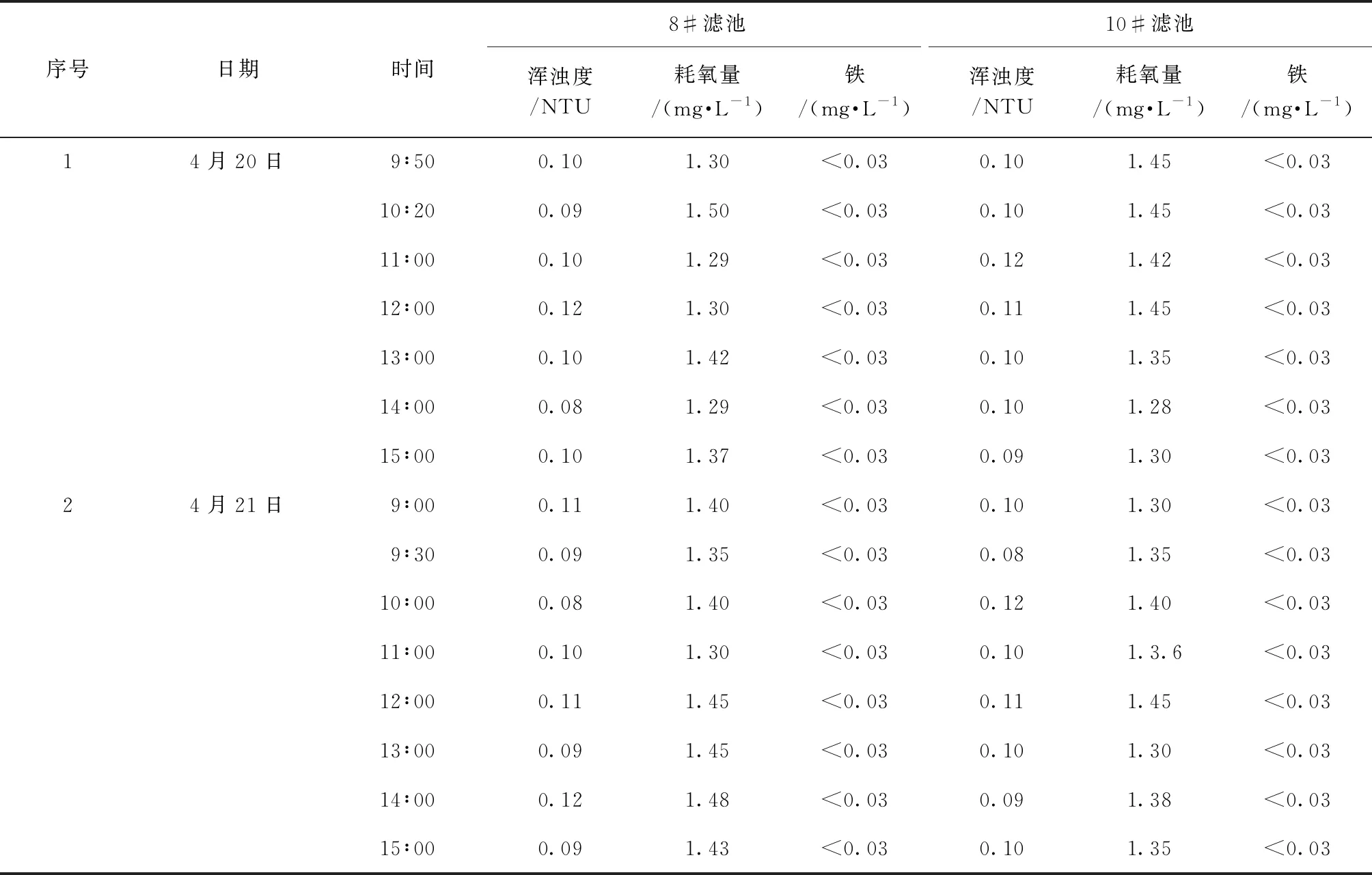

效果监控:选取测试沉淀池对应的1组滤池出水管为水质采样点(现场随机选定2个滤池8#和10#出水管为水质采样点)。取样时间:投加前、投加后0.5 h,之后每隔1 h取样,检测指标为铝、浑浊度(必要时)、耗氧量(必要时);同时,要求水厂关注滤池在线浑浊度变化及滤池堵塞情况,保证滤池运行效率不变,如表8和表9所示。

表8 二次投加聚硫酸铁降铝工艺生产中试降铝结果Tab.8 Pilot Test Results of Secondary Dosing with Polyferric Sulfate on Aluminum Reduction

表9 二次投加聚硫酸铁降铝工艺生产中试浑浊度、耗氧量、铁含量结果Tab.9 Pilot Test Results of Turbidity, CODMn and Iron of Secondary Dosing with Polyferric Sulfate

3.2 水厂中试总结

由表8~表9可知:二次投加8~10 mg/L聚硫酸铁,出水铝的降幅在40%~60%;中试期间,所在滤池的过滤效率及反冲洗周期没有变化,滤后水的浑浊度稳定在0.10 NTU左右,滤后水中的铁始终未检出,耗氧量总体变化不大;同时,考虑到铁盐易沉降的特性,在现场缺乏必要混合装置的前提下,不建议投加稀释液。

4 水厂生产运用结果

4.1 水厂实施方案

前期完成200 t聚硫酸铁的采购及质量验收工作,开展投加泵、管路及自控系统等的安装及调试工作。

工艺及水质要求:每组沉淀池投加点为2个;聚硫酸铁投加量控制在8 mg/L左右;做好滤池运行效率监测和评估;水质采样点设置为二泵房出水。对铝的检测要求:自运行之日起,第1 d每小时取样检测,第2 d每2 h取样检测,此后每天2次取样检测。对铁的检测要求:自运行之日起,第1 d每2 h取样检测,此后一周每天取样检测,之后每周2次取样检测。

该水厂水源水水质特征(8月—10月):水温为16.8~34.1 ℃,浑浊度为13~142 NTU,pH值为7.91~8.14,碱度为89~98 mg/L。

4.2 实际运行效果

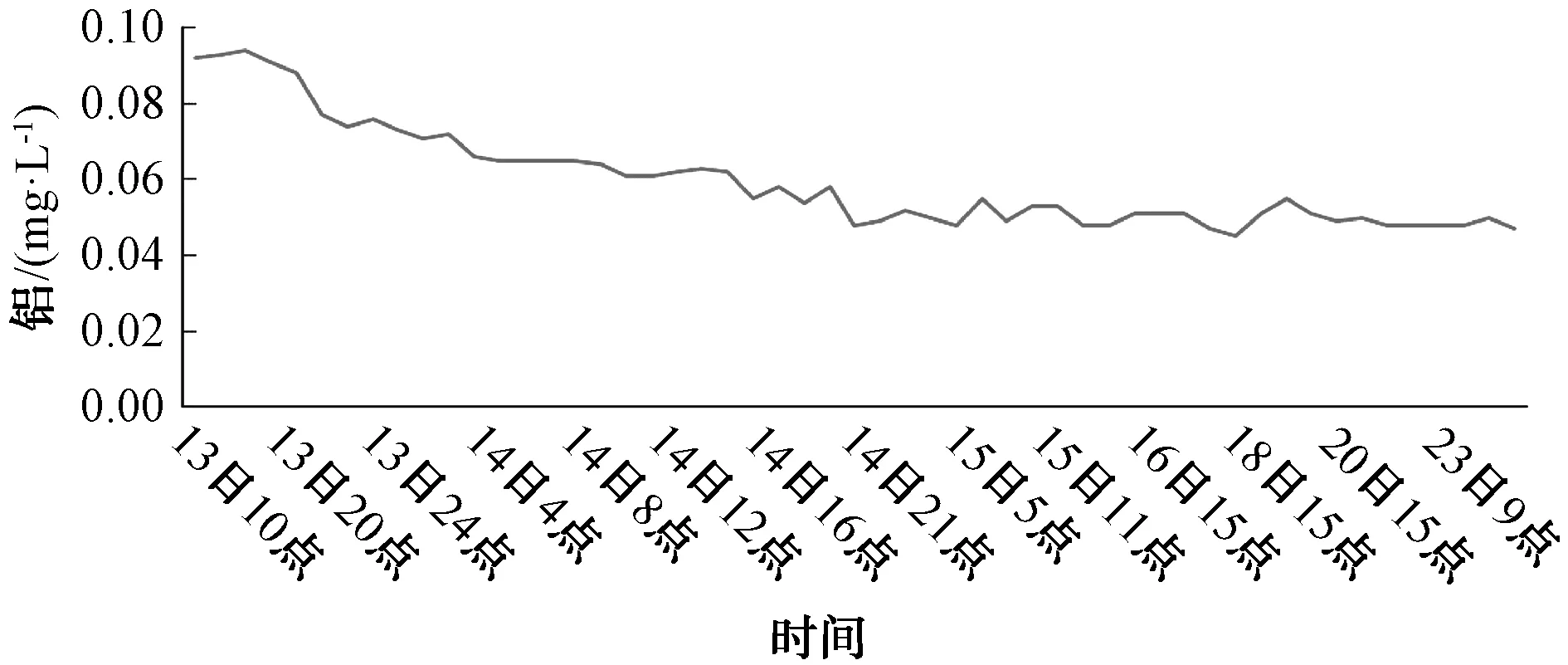

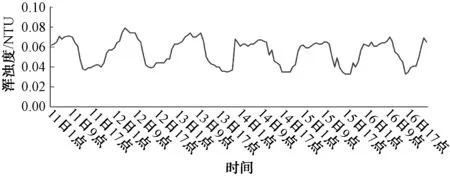

根据要求,本次现场试验从2020年8月13日15点开始。工艺运行后,出厂铝、滤池浑浊度变化趋势如图1~图2所示,水厂滤池反冲洗周期未改变,出厂铁始终未检出。

图1 二次投加聚硫酸铁工艺的出水铝Fig.1 Aluminum of Treated Water of Secondary Dosing with Polyferric Sulfate

图2 二次投加聚硫酸铁工艺滤池出水在线浑浊度变化Fig.2 Turbidity of Filter Tank of Secondary Dosing with Polyferric Sulfate

4.3 水厂正式运用总结

上述结果表明:在连续投加3 h后,出水铝含量开始呈现下降趋势;在24 h后,出水铝基本降至0.050 mg/L左右,且保持稳定,其降铝幅度在40%~50%,与实验室小试试验和水厂中试基本吻合;二次投加聚硫酸铁工艺后,出厂水铁含量始终未检出,也未见砂滤池过滤效率下降、浑浊度明显上升。综上,二次投加聚硫酸铁降铝工艺运行稳定、滤池运行稳定、出水水质稳定,降铝效果显著,达到预期目标。

5 结论

(1)该工艺在聚合氯化铝投加情况下,采用滤前投加少量铁盐的方法,实现水中残余铝明显下降,且该工艺不受原水水温变化的影响,目前还未见国内供水同行公开报道。

(2)二次投加三氯化铁和聚硫酸铁对降铝均有效果,其中,三氯化铁效果更佳;相同投加量的情况下,聚硫酸铁的降铝效果约为三氯化铁的一半。

(3)聚硫酸铁投加8 mg/L时,其出水残余铝从0.09 mg/L降低至0.05 mg/L,降幅在40%~50%,而滤池运行周期未受影响,出水浑浊度稳定。该工艺在控铝效果方面显著,且对制水工艺不会带来不利影响。

(4)该投加工艺具有操作简单、投资较小、降铝效果显著等特点,具有较好的推广价值。