桑白皮的本草考证

成胜荣,欧阳臻*,詹志来,杜文敏,廖天月,郑甜碧,朱先林

(1. 江苏大学 药学院,江苏 镇江 212013; 2. 江苏大学 职工医院,江苏 镇江 212013;3. 中国中医研究院 中药资源中心 道地药材国家重点实验室培育基地,北京 100700)

桑白皮为桑科植物桑MorusalbaL. 的干燥根皮。味甘,性寒,归肺经。具有泻肺平喘、利水消肿的功效,用于肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿[1]。现代研究表明桑白皮主要化学成分有黄酮类、香豆素类、苯骈呋喃衍生物、多糖类等。其药理作用有镇咳、平喘、利尿等[2]。目前桑白皮商品主要以栽培为主,主产于河南、安徽、浙江、江苏等地。2020年版《中华人民共和国药典》(下称《中国药典》)中桑白皮的来源为桑科植物桑MorusalbaL.的干燥根皮[1]。但少数地区仍有习用品,除桑科植物桑的干燥根皮外,还存在桑科其他植物入药的情况,如鸡桑MorusaustralisPoir.、华桑MoruscathayanaHemsl.或蒙桑Morus.mongolica(Bureau) C. K. Schneider的干燥根皮[3-4]。为了更好的开发利用桑白皮,有必要对桑白皮药材的基原、产地、品质评价和性味功效进行考证,厘清古今变化,为桑白皮药材的质量控制和临床应用提供本草文献依据。

1 桑白皮名称考证

桑白皮始载于《神农本草经》[5],名为桑根白皮:“桑根白皮,味甘,寒。主伤中,五劳六极,羸瘦;崩中;脉绝;补虚益气。”因采剥桑树嫩根之白色内皮故名之,历代本草均沿用此名称。常见别名有:桑皮(见于《中药材手册》)、白桑皮(见于《山西中药志》)[6]。

2 桑白皮基原考证

2.1 唐以前

秦汉时期《尔雅·释木第十四》[7]曰:“桑辨有葚,栀。女桑,桋桑。……檿桑,山桑。”东晋郭璞《尔雅注疏》[8]云:“辨,半也,葚与椹同。一半有葚,半无,名曰栀。俗间呼桑木之小而条长者,皆为女桑。其山桑似桑,木堪弓弩。檿桑丝中琴瑟,皆材之美者也,他木鲜及焉。”书中记载桑树有结实与不结实之分,说明桑为雌雄异株植物。且提出桑有“女桑”和“山桑”之分。“女桑”,也称“桋桑”,其桑树树形较小而枝条较长;山桑,木质坚硬,可制弓弩,其桑叶饲蚕所吐之丝可作琴弦。但难以准确判断其具体品种。

桑白皮入药始载于秦汉时期《神农本草经》[5],列为木部中品,“桑根白皮,味甘,寒。主伤中,五劳六极,羸瘦;崩中;脉绝;补虚益气。生山谷”。只描述了其功效及生境,未有关于桑白皮原植物基原的描述。

2.2 唐宋时期

唐朝陈藏器《本草拾遗》[9]桑叶项下记载:“叶桠者名鸡桑,最堪入用”。“桠”为分裂之意,可能是叶分裂似鸡爪才称为鸡桑,入药最佳。参照《中国植物志》[10],与今鸡桑MorusaustralisPoir.叶为3~5裂叶形态比较相符。

宋代《本草图经》[11]记载“木高一二丈,春生叶,至夏结实,生青绿,熟紫黑,根皮黄白色如虎斑,其叶可以饲蚕”。依据该书文字描述结合植物图(见图1A)可知,桑树树干粗壮,高约3~7 m,枝条较长。春天开始发芽生叶,夏天开始结果,果实生的时候是青绿色的,熟时紫黑色,果实呈椭圆形。叶片互生,叶片呈卵形或广卵形,网状叶脉,叶基部近心形,顶端渐尖。根皮黄白色。参照《中国植物志》[10],可能与桑MorusalbaL.形态特征相似。

综上,唐以前,本草书籍记载有山桑与女桑之分,未提及桑原植物形态;唐《本草拾遗》出现了鸡桑入药的记载;宋朝开始有桑植物形态的记载,《本草图经》并附有桑植物药图。

2.3 明清时期

明代《救荒本草》[12]记载:“本草有桑根白皮,旧不载所出州土,今处处有之。其叶似蚕,结实为桑椹,有黑白二种……桑根白皮东行根益佳,肥白者良,出土者不可用。味甘,性寒,无毒。制造忌铁器及铅……叶桠者名鸡桑,最堪入药。”《救荒本草》记载了桑白皮处处有之,向东生长、皮厚、色白者质量好,伸出地面的部分不可用。书中描述了不同品种的桑,但其所附桑椹树图(见图1B)树干细长,叶片较小呈宽卵形且无分裂,桑果穗短小呈椭圆形,与今桑MorusalbaL.形态相符,并未见鸡桑图。

明代《本草蒙筌》[13]记载:“桑根白皮……山谷出少,家园植多。山桑质坚,木堪作檐。家桑气浓,叶可饲蚕。凡入剂中,须觅家者。”《本草蒙筌》记载了当时的桑主要以栽培为主,有山桑和家桑之分,并描述了它们的不同用处。山桑质地坚硬,木可作屋檐,家桑一般入药用。其附图(见图1C)中所绘桑树较为简单,仅能看出叶互生,叶卵形或椭圆形等特征。

明代《本草纲目》[14]记载:“时珍曰:桑有数种:有白桑,叶大如掌而厚;鸡桑,叶花而薄;子桑,先椹而后叶;山桑,叶尖而长”。李时珍总结了前人对桑原植物的记载,提出桑有“白桑、鸡桑、子桑、山桑” 等数种,且描述了不同品种桑植物形态的差异。说明明代桑属植物的品种已呈现多样化。书中绘有两幅桑树图(见图1D),其中一幅叶有分裂,标明是鸡桑。这可以认为与鸡桑MorusaustralisPoir. 近似;另一幅叶互生,椭圆形,具有果实,形略似桑果,很难辨认出是哪一种桑。

明代《本草乘雅半偈》[15]除记载了《尔雅》和《纲目》中桑的基原外,还提到王磐对于桑的植物形态描述:“桑种甚多,不可遍举。世所名者,荆与鲁也。荆桑多椹,鲁桑少椹,叶薄而尖,其边有瓣者,荆桑也。凡枝干条叶坚劲者,皆荆之类也。叶圆浓而多津者,鲁桑也。凡枝干条叶丰腴者,皆鲁之类也。”王磐认为,桑树种类较多,比较有名的为荆桑和鲁桑,荆桑桑椹较多,桑叶薄并且尖,枝干和条叶坚劲,鲁桑桑椹较少,叶子圆并且多汁,枝干条叶比较茂盛。荆桑的根比鲁桑的牢固并且心实。

清代《本草崇原》[16]记载:“桑处处有之,而江浙独盛。二月发叶,深秋黄陨,四月椹熟,其色赤黑,味甘性温。桑名白桑,落叶后望之,枝干皆白”。《本草崇原》记载桑各处均有分布,江浙一带最多,并说明原植物为白桑。

清代《本草述钩元》[17]记载:“桑有数种。白桑叶大如掌而浓。鸡桑叶花而薄。子桑先椹而后叶。山桑叶尖而长”。《本草述钩元》记载了桑白皮植物来源有白桑、鸡桑、子桑、山桑四种。

清代《植物名实图考》[18]记载:“桑,《本经》中品,尔雅女桑、桋桑。注,今俗呼桑树小而条长者为女桑树。檿桑、山桑,注:似桑,材中作弓及车辕。今吴中桑矮而叶肥,蓋即女桑。江北桑皆自生,材中什器,蓋即檿桑”。《植物名实图考》记载其植物来源有女桑与山桑。但其所附桑图(见图1E)形态清晰,可以看出桑树叶互生,叶卵形,先端渐尖,基部近心形,网状叶脉,边缘呈锯齿状,形态特征与现代植物桑MorusalbaL.相似。

明清时期,李时珍《本草纲目》总结了前人对桑白皮原植物的记载,提出桑有“白桑、鸡桑、子桑、山桑” 等数种,且描述了不同品种桑形态的差异。白桑,叶大如掌而厚;鸡桑,叶花而薄;子桑,先椹而后叶;山桑,叶尖而长。《本草乘雅半偈》又增加了荆桑和鲁桑的记载。荆桑桑椹较多,桑叶薄且尖,枝干和条叶坚劲,鲁桑桑椹较少,叶子圆且多汁,枝干条叶比较茂盛。说明此时期桑白皮的基原有多种,但主流品种仍为桑MorusalbaL.。

2.4 近现代

1918年《植物学大辞典》桑项下[19]记载:“桑MorusalbaL 桑科(亦做荨麻科)桑属。东部亚细亚原产,生于山中。又有栽培于园圃者。落叶乔木,叶呈卵形,具锯齿,有分裂者,有不分裂者。春末开花,花小,单性,有淡黄色之萼。穗状花序,雌花与雄花异株。果实长椭圆形,略与悬钩子类之果实相似。此植物变种甚多。”《植物学大辞典》中明确了桑为桑科植物,并首次提出其拉丁名MorusalbaL.,与今《中国药典》记载一致,书中所绘桑图(见图1中F)也与桑MorusalbaL.植物形态相符。文中还提出了桑有多种变种。

图1 历代本草中所附桑树图Fig. 1 Pictures of mulberry recorded in ancient literature注: A.《本草图经》[11];B.《救荒本草》[12];C.《本草蒙筌》[13];D.《本草纲目》[14];E.《植物名实图考》[18];F.《植物学大辞典》[19]

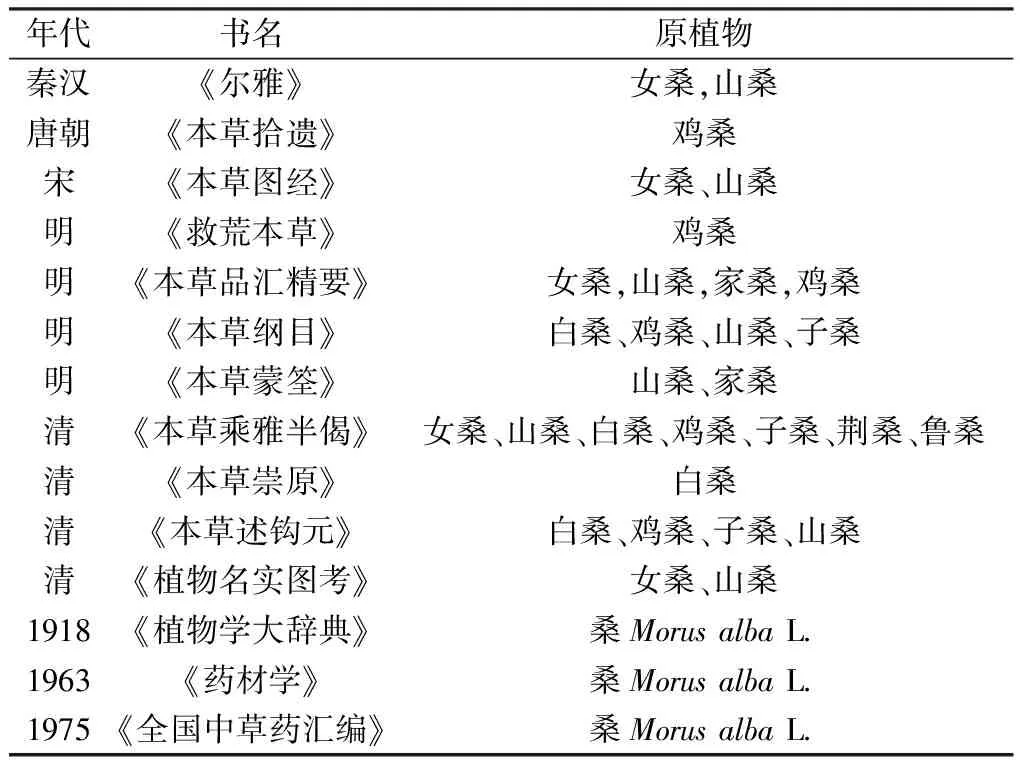

表1 历代本草中桑白皮的植物来源

1963年《药材学》[20]记载桑白皮基原为:“桑科植物桑MorusalbaL. 根的内皮干燥而得。”1975年《全国中草药汇编》[21]记载基原为“桑科桑属植物桑MorusalbaL.的根皮”,此后《中国药材学》[22]、《现代中药材商品通鉴》[23]、《新编中药志》[24]等现代文献,1963年《中国药典》及以后历版均将桑MorusalbaL.作为桑白皮的正品基原。

综上所述,现代桑白皮原植物特征为植株高约3~7 m或更高,树皮灰白色,有条状浅裂;叶互生,叶片卵形或宽卵形,先端锐尖或渐尖,基部圆形或近心形,边缘有粗锯齿或圆齿,有时有不规则的分裂。瘦果,多数密集成一卵圆形或长圆形的聚合果,初时绿色,成熟后变肉质、黑紫色或红色。古代本草文献中所载“桑白皮”原植物有女桑、山桑、白桑、鸡桑、子桑、荆桑、鲁桑等。女桑:桑木小而条长,桑矮而叶肥;山桑:叶尖而长;白桑:叶大如掌而厚;鸡桑:叶花而薄;子桑:先椹而后叶;荆桑:多椹,叶薄而尖,其边有瓣,枝干条叶坚劲;鲁桑:少椹,叶圆浓而多津,枝干条叶丰腴。为考察古人所用桑白皮是否为今用桑白皮,对《中国植物志》[10]中分布于中国的11种桑属植物进行筛查,发现其中“女桑,桑矮而叶肥”与“白桑,叶大如掌而厚”,应同为白桑MorusalbaL.。鲁桑为白桑的变种,与白桑的区别主要在于叶大而厚。“鸡桑,叶花而薄”与鸡桑M.australisPoir相符;“山桑,叶尖而长”,这与蒙桑M.mongolicaSchneid的叶卵形至长圆状卵形(长倍于宽),先端长渐尖或尾状渐尖比较相符;“子桑,先椹而后叶”与现代果桑比较相近;荆桑:多椹,叶薄而尖,其边有瓣,枝干条叶坚劲,与华桑M.cathayanaHensl.比较相符。以上说明桑白皮药材原植物来源并不单一,但由于我国桑树的种植主要是随着养蚕业的发展而变化,尽管古代本草中记载的桑树来源有数种,但白桑因桑矮(灌木)叶大如掌而厚(肥),适合采摘和蚕的生长,因此白桑仍为桑白皮药材的主要植物来源。故此认为历代本草中所记载的桑白皮药材原植物主流品种应为桑科植物桑MorusalbaL.。

3 桑白皮产地考证

秦汉时期《神农本草经》[5]记载,“桑根白皮……生山谷”。说明其生境分布为山谷,但并没有明确具体的产地。

南北朝《本草经集注》[25]对桑白皮的产地有了更为详细的记载:“桑根白皮……生犍为山谷”。说明此时的桑白皮产地为四川省犍为县。

唐代《新修本草》[26]记载:“桑根白皮……生犍为山谷”。说明唐代桑白皮产地亦为四川省犍为县,与南北朝时期桑白皮产地一致。

宋代《本草图经》[11]记载:“桑根白皮,《本经》不著所出州土,今处处有之”。说明从宋代开始,桑白皮产地扩大,处处有之。

明代《救荒本草》[12]记载:“本草有桑根白皮旧不载所出州土今处处有之”。说明明代时桑白皮各地均有分布。《本草纲目》[14]引《千金方》原文曰:“石痈坚硬不作脓者:蜀桑白皮阴干为末,烊胶和酒调敷,以软为度”。 这里“蜀桑白皮”说明产地为四川。

清代《本草崇原》[16]记载:“桑处处有之,而江浙独盛”,说明清代时桑各地均有分布,江浙地带生长最多。《光绪亳州志》[27]卷六·食货志·物产“药类……桑白皮,即桑根皮刮去外面粗黄者其中色白故名”。说明到了光绪年间,亳州地区已盛产桑白皮药材。

民国时期《蒙城县志》[28]卷四·食货志·物产“药类……桑白皮”。《涡阳县志》[29]卷八·物产“附草药……桑白皮”。蒙城县和涡阳县为今安徽省亳州市下辖县,说明在民国时期亳州境内有桑白皮药材物产。

近代《中药材手册》[30]记载:“桑白皮全国大部分地区均有生产”。《中国药材学》[22]记载:“主产于河南、安徽、四川、湖南、河北、广东。以河南、安徽产量大,并以亳桑皮质量佳”。《中华本草》[6]记载:“桑白皮主产于河南、安徽、浙江、江苏、湖南、四川、河北、广东、其他各地亦产”。《中草药与民族药药材图谱》[31]记载:“主产于河南、安徽、浙江、江苏、河北、湖南、广东、四川等地。以安徽产的‘亳桑皮’质量佳”。《中药大辞典》[32]记载:“主产安徽、河南、浙江、江苏、湖南等地;其他各地亦产”。《金世元中药材传统鉴别经验》[33]记载:“桑白皮野生、栽培均有,但以栽培为主。全国大部分地区均有生产。主产于河南商丘,安徽阜阳、涡阳、亳州,四川涪陵、南充,湖南会同、沅陵、怀化,河北涞源、易县,广东顺德、南海等地。以河南、安徽产量大,统称‘亳桑皮’,为‘地道药材’,行销全国并出口”。《中华道地药材》[34]记载:“全国各地均有栽培,以浙江、江苏、广东、四川、安徽、河南、湖南等地栽培较多……尤以安徽亳州、阜阳最为适宜”。

从本草考证来看,南北朝时期桑白皮产地为四川,从宋朝起产地扩大,处处有之。清朝时江浙地区生长最多,且以安徽亳州产质量较好。桑白皮的产地随着种桑养蚕区域的发展与变化发生着变迁。目前桑白皮全国各地均产,主产于河南、安徽、浙江、江苏等地,另外四川、湖南、河北、广东等地亦有分布,以亳桑皮质量为佳,安徽亳州是桑白皮的道地产区。

4 桑白皮品质评价考证

南北朝《雷公炮炙论》[35]记载:“凡使,十年以上向东畔嫩根……只取第二重白嫩青涎者”。说明了桑白皮药用应选十年以上向东生长嫩根,刮去粗皮的内层白皮。

宋代《本草图经》[11]记载:“用东行根益佳”。说明向东生长的桑根白皮品质较好。

明代《救荒本草》[12]记载:“桑根白皮东行根益佳,肥白者良”。《本草品汇精要》[36]记载:“根皮东行者佳”。说明明代桑白皮品质以向东生长、肥白者为佳。

近代《中药材手册》[30]记载:“以纯根皮、色白、皮厚、质柔韧,无粗皮、嚼之有粘性成团者为佳”。1963年版《中国药典》[37]记载:“以色白、皮厚、质柔韧、无粗皮、粉性足者为佳”。1977年版《中国药典》[38]记载:“以色白、粉性足者为佳”。《中华本草》[6]记载:“以色白、皮厚、柔韧者为佳”。《500味常用中药材的经验鉴别》[39]记载:“桑白皮商品以纯根皮、色白、皮厚、质柔韧、无粗皮、嚼之有粘性、成丝团者为佳”。《现代中药材商品通鉴》[40]记载:“以皮厚、色白、质柔韧、粉性足者为佳”。《中药大辞典》[32]记载:“以色白、皮厚、粉性足者为佳”。《金世元中药材传统鉴别经验》[33]记载:“以纯根皮、色白、皮厚、质柔韧、无粗皮、嚼之有黏性、成团状丝者为佳”。《中华药海》[41]记载:“以色白、皮厚、粉性足者为佳”。

综上,古代本草记载桑白皮的品质为“东行根益佳,肥白者良”,与现代“以色白、皮厚、质柔韧、粉性足者为佳”基本相符。

5 桑白皮性味功效考证

秦汉时期《神农本草经》[5]记载:“桑根白皮,味甘,寒。主伤中,五劳六极,羸瘦;崩中;脉绝;补虚益气”。书中提到桑白皮味甘,寒。功效以补虚为主。南北朝《名医别录》[42]记载:“桑根白皮,无毒。主去肺中水气,止唾血,热渴,水肿,腹满,胪胀,利水道,去寸白,创”。《名医别录》对桑白皮的功效记载以祛邪为主,其中关于肺中水气、水肿、利水的论述后世基本沿用。《本草经集注》[25]记载:“桑根白皮,味甘,寒,无毒。主治伤中,五劳,六极,羸瘦,崩中,脉绝,补虚,益气。去肺中水气,止唾血,热渴,水肿,腹满,胪胀,利水道,去寸白,可以缝创”。结合了《神农本草经》和《名医别录》中关于桑白皮性味功效的记载。唐代《新修本草》[26]、宋代《证类本草》[43]和《开宝本草》[44]等皆沿用此说。宋元时期《本草衍义》[45]记载:“治服金石发热渴,生精神,及小肠热,性微凉”。《药性赋》[46]记载:“桑白皮,味甘,性寒,无毒。可升可降,阳中之阴也。其用有二:益元气不足而补虚,泻肺气有余而止咳”。明确了桑白皮补虚和泻肺止咳的功效。《汤液本草》[47]记载:“桑白皮,气寒,味苦酸。甘而辛,甘厚辛薄,无毒。主伤中,五劳,羸瘦,补虚益气。除肺气,止唾血,热渴,消水肿,利水道”。宋元时期对桑白皮的性味提出了“苦、酸”的观点,这可能与中药苦“泄”和酸“敛”止血功效有关。其功效记载基本与之前一致。明代《本草纲目》[14]记载:“桑白皮甘、寒,无毒。主治伤中,五劳六极,羸瘦,崩中绝脉,补虚益气……长于利小水,乃实则泻其子也,故肺中有水气及肺火有余者宜之”。结合了桑白皮方药中的使用及前人的论述,并对其应用范围、作用特点和使用注意提出了看法。《本草蒙筌》[13]记载:“桑白皮,味甘而辛,甘厚辛薄。气寒。可升可降,阳中阴也。无毒。甘助元气,补劳怯虚羸。辛泻火邪”。《本草乘雅半偈》[15]记载:“桑根白皮,甘寒,无毒。主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中,绝脉,补虚益气,除寒热,出汗”。明代桑白皮的性味记载以味甘,性寒为主;功效主要为补虚和祛邪。清代《本草崇原》[16]记载:“桑根白皮,气味甘寒。主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中绝脉,补虚益气”。《本草述钩元》[17]记载:“桑根白皮,气味甘辛寒。甘厚而辛薄。《本经》主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中绝脉,补虚益气。治肺气喘满,虚劳客热头痛,及唾血热渴,水肿腹满胪胀,调中下气……泻肺中火邪,非泻肺气,泻邪即所以补正也”。书中提到桑白皮味甘性寒,主要通过祛邪的作用来达到补正的效果。《本经逢原》[48]记载:“桑根白皮,甘寒,无毒。须蜜酒相和拌令湿透,炙熟用,否则伤肺泻气,大不利人。泻肺气之有余,止嗽而能利水,肺中有水气及肺火有余者宜之”。《本草便读》[49]记载:“桑白皮,泻肺火之有余,降逆消痰嗽可愈。性甘寒,而无毒。疏邪利水胀能松”。

2020版《中国药典》[1]记载“桑白皮味甘,性寒。归肺经。具有泻肺平喘,利水消肿的功效。用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿”。

综上所述,古代本草关于桑白皮的性味记载以味甘,性寒为主;而其功效主要记载:“补虚、祛邪、补虚兼祛邪,主除肺中水气,止唾血,消水肿,利水道也”。现今桑白皮性味为甘,寒,归肺经;功效为“泻肺平喘、利水消肿,用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿”。性味功效古今记载基本一致。

6 结 论

历代本草记载的桑白皮的植物来源有女桑、山桑、白桑、鸡桑、子桑、荆桑、鲁桑等,其中“女桑,桑矮而叶肥”与“白桑,叶大如掌而厚”,应同为白桑MorusalbaL.,鲁桑为白桑的变种。说明桑白皮植物来源并不单一,但桑科植物白桑MorusalbaL.为桑白皮的主要植物来源。桑白皮的产地随着种桑养蚕区域的发展与变化发生着变迁。南北朝时期产地为四川,从宋朝起产地扩大,处处有之。清朝时江浙地区生长最多,且以安徽亳州产质量较好。目前桑白皮全国各地均产,主产于河南、安徽、浙江、江苏等地,另外四川、湖南、河北、广东等地亦有分布。以亳桑皮质量为佳,安徽亳州是桑白皮的道地产区。桑白皮的品质古代本草记载为“东行根益佳,肥白者良”,与现代“以色白、皮厚、质柔韧、粉性足者为佳”基本相符。桑白皮在古代本草中性味记载以味甘,性寒为主,其功效主要记载补虚、祛邪、补虚兼祛邪。现今桑白皮味甘,性寒,功效泻肺平喘、利水消肿。古今记载基本一致。

本文通过对桑白皮药材进行本草考证,明确了中药桑白皮的基原、产地、品质评价和性味功效的发展与变迁,为桑白皮药材的质量控制和临床应用及进一步开发利用提供本草文献依据。