冠心病患者介入治疗前后的血小板功能、血流变学指标检测及其临床意义

陈智阳

厦门大学附属第一医院思明分院检验科,福建厦门 361000

冠心病是临床常见的心血管疾病之一,由于冠状动脉粥样硬化狭窄或心肌微循环障碍,继而导致心肌缺血缺氧、灌注不足及血栓形成,临床表现为胸闷、心悸、心绞痛,甚至心肌梗死及心功能受损[1]。近年来随着人们生活方式的改变,我国冠心病患者人数呈上升趋势,发病率可达10%~20%[2-3]。经皮冠状动脉介入手术(percutaneous coronary intervention,PCI)为临床广泛应用于治疗冠心病的方法,术后临床干预的重点多以控制血栓及微循环改善为主,而血小板功能及血流变学状态是临床用于作为反映机体血栓形成危险程度和血液微循环状态的重要指标,对二者术前、术后进行检测具有较高的临床价值[4]。本研究旨在探究血小板功能、血流变学指标检测在冠心病患者行PCI治疗的临床意义,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

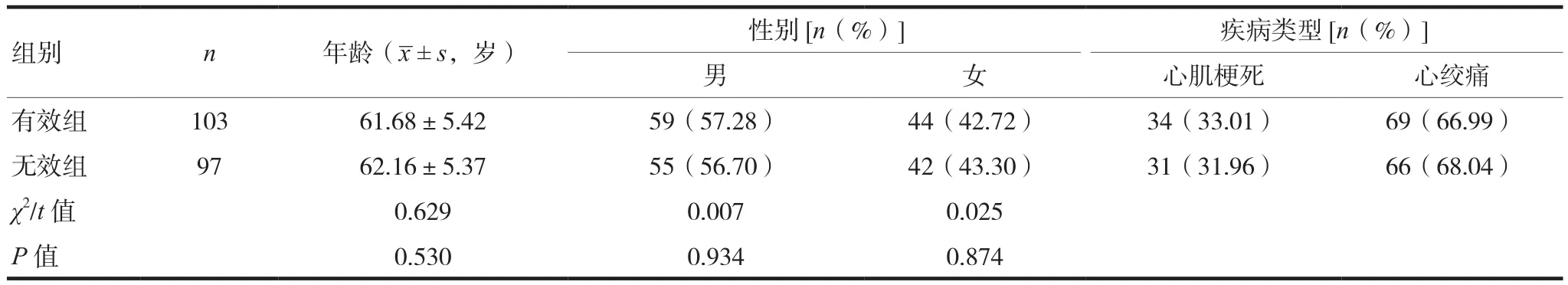

选择2019年1月至2020年9月于厦门大学附属第一医院思明分院(我院)进行PCI介入治疗的冠心病患者200例作为研究对象,根据血管造影效果分为有效组(n=103)与无效组(n=97)。血管造影效果判断标准[3]:以患者术后的病变血管残余狭窄率<20%,同时心肌梗死溶栓实验(thormbolysis in myocardial infarction,TIMI)血流 3级为有效;否则为无效。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究经我院医学伦理委员会通过,患者知情同意。

1.2 纳排标准

纳入标准:①符合冠心病西医诊断标准[5],心电图检查T波低平,ST段水平下移>0.05 mV;②患者年龄40~70岁;③患者术前、术后均予以抗凝、抗栓与常规药物治疗;④临床资料完整者。

排除标准:①合并心肝肾等功能不全者;②合并中重度充血性心衰者;③合并急慢性感染性疾病者;④合并恶性肿瘤及其他严重疾病者。

1.3 方法

①所有患者均行经桡动脉PCI治疗和冠脉造影。步骤:患者取平卧位,手臂外神并将穿刺侧上肢腕部使用软枕垫于合适高度,消毒手术部位。1%利多卡因(上海禾丰制药有限公司,国药准字H20023777)麻醉,置入动脉鞘,静脉依次予以3000 U肝素(上海上药第一生化药业有限公司,国药准字H31022051)、200 μg硝酸甘油(河南润弘制药股份有限公司,国药准字H20057216),行冠脉造影。选取适合的球囊行冠脉腔扩张,按1.0~1.1∶1选择支架直径,留置动脉鞘管。术后24 h再次行冠脉造影。②检测方法:分别于介入治疗前、治疗24 h后,抽取两组患者的空腹轴静脉血15 ml,3000 r/min离心分离上层静脉血,置于-80℃冰箱中待测。分别采用Cytomics FC500 MPL 流式细胞仪[美国贝克曼库尔特有限公司,国食药监械(进)字2007第2402058号]、560CA全血血小板聚集分析仪[美国Chrono-Log公司,国食药监械(进)字2005第2401733号]检测糖蛋白Ⅱb/Ⅲa、血小板集聚率及P选择素;采用赛科希德SA-7000血流变仪器(厦门海菲生物技术股份有限公司,京械注准20152400027)检测全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度。

1.4 观察指标

①记录两组治疗前后的血小板功能,包括血小板集聚率、P选择素、糖蛋白Ⅱb/Ⅲa;②记录两组治疗前后的血流变学指标,包括全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度。

1.5 统计学处理

应用SPSS 21.0统计学软件分析本研究数据,计量资料以()表示,行t检验;计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的血小板功能比较

治疗后,两组患者的血小板集聚率、P选择素、糖蛋白Ⅱb/Ⅲa均较治疗前明显降低,且有效组低于无效组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

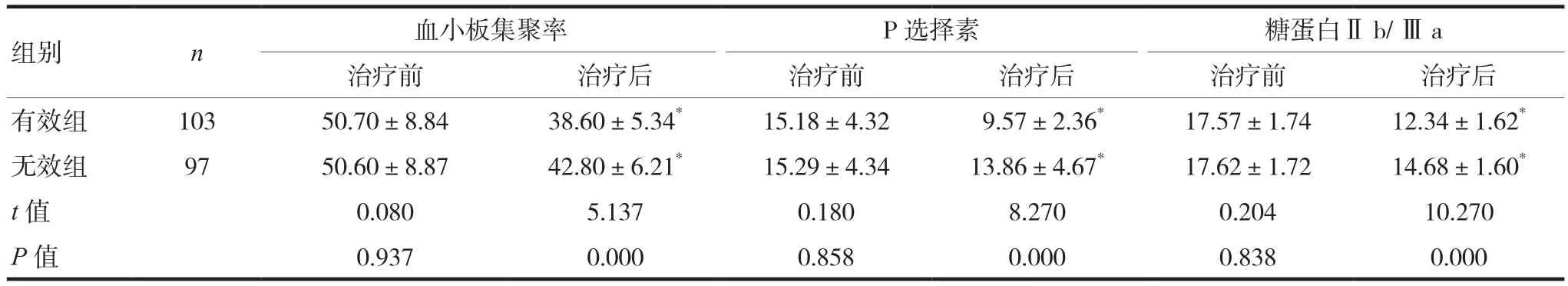

2.2 两组的血流变学指标比较

治疗后,两组患者的全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度均较治疗前明显降低,且有效组低于无效组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组一般资料比较

表2 两组的血小板功能比较(,%)

表2 两组的血小板功能比较(,%)

注:与同组内治疗前比较,*P<0.05

组别 n 血小板集聚率 P选择素 糖蛋白Ⅱb/Ⅲa治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后有效组 103 50.70±8.84 38.60±5.34* 15.18±4.32 9.57±2.36* 17.57±1.74 12.34±1.62*无效组 97 50.60±8.87 42.80±6.21* 15.29±4.34 13.86±4.67* 17.62±1.72 14.68±1.60*t值 0.080 5.137 0.180 8.270 0.204 10.270 P值 0.937 0.000 0.858 0.000 0.838 0.000

表3 两组的血流变学指标比较(,mPa/s)

表3 两组的血流变学指标比较(,mPa/s)

注:与同组内治疗前比较,*P<0.05

组别 n 全血高切黏度 全血低切黏度 血浆黏度治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后有效组 103 7.24±2.38 4.82±0.47* 13.14±4.10 10.53±0.52* 1.96±0.23 1.72±0.25*无效组 97 7.26±2.35 6.57±0.52* 13.12±4.13 12.21±0.64* 1.93±0.22 1.84±0.34*t值 0.060 24.994 0.034 20.427 0.942 2.855 P值 0.952 0.000 0.973 0.000 0.348 0.005

3 讨论

冠心病患者由于体内冠状动脉狭窄、凝血机制失常,血液黏度升高,微循环障碍,使血液长期处于高凝状态,导致微循环障碍、血栓形成,故临床主要以扩张血管、抗血小板聚集等药物综合治疗为主,若疗效不佳则考虑PCI术[6-7]。介入治疗后,可能仍会由于不能有效控制血流变学状态及血小板功能状态,而使患者发生血栓或血管再狭窄[8]。临床多以血小板状态和血流变学状态作为反映机体血栓形成与微循环的重要指标。血液流变学异常是冠心病的独立危险因素,可反映机体血液的流动性、凝固性及黏滞性,故血液流变学检测常作为研究冠心病等血液流变学改变疾病的手段之一[9]。

本研究结果显示,冠心病患者行介入治疗后,两组患者的血小板集聚率、P选择素、糖蛋白Ⅱb/Ⅲa和全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度指标均明显低于治疗前,提示经皮冠状动脉介入治疗可有效改善冠心病患者的冠脉狭窄及血凝状态,可作为治疗冠心病的重要手段。但有效组患者的血小板集聚率、P选择素、糖蛋白Ⅱb/Ⅲa和全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度指标均显著低于无效组,提示PCI成功能显著改善冠心病患者的血小板功能异常及血液流变学异常,以上指标的水平不同可反映介入治疗的术后疗效,从而判断介入手术治疗成功与否,可为医师的进一步诊治提供参考依据。这是由于冠心病患者的血小板活化、粘附、聚集等多项功能状态的相关指标水平会表现出异常状态,因此对其进行检测对于反映术后血栓形成的危险程度具有较高的参考价值[10]。研究发现[11-12],P选择素在炎症反应和血栓形成中起重要作用,而炎症、血栓和冠心病的发生发展关系密切,且P选择素能作为血小板激活的特异性分子标记,介导血小板的黏附。同时,糖蛋白Ⅱb/Ⅲa为血小板活化功能指标,而血小板异常聚集可加速动脉粥样硬化。以上三项指标变化可反映血小板功能的状态。此外,冠心病患者会表现出血液流变学异常,故血液流变学指标检测能有效反映机体血液微循环状态,可作为患者介入治疗后有效康复的重要指标[13]。冠心病患者的血液流变异常主要表现为全血黏度、血浆黏度增高,因此,全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度指标可反映血液流变学异常的状态。而血液黏度增高是造成冠心病微循环障碍的主要原因,会影响冠状动脉血流,使患者冠心肌缺血、缺氧程度加重,促使斑块的形成与脱落,继而诱发心肌梗死、心绞痛等急性冠脉综合征。故检测血小板功能及血液流变学指标可反映介入治疗后的临床效果,并可反映术后患者的康复状况,为医护人员制订改善预后的措施提供依据[14-15]。

综上所述,冠心病患者介入治疗前后的血小板功能、血液流变学指标检测可反映介入治疗后的临床疗效,同时可为术后患者的预后提供参考依据,临床意义深远。