核心肌群训练引导康复在痉挛型脑瘫患儿中的应用

张正璇,赵泓垚(焦作市妇幼保健院儿童康复科,河南 焦作454000)

脑瘫主要是指患儿脑部在发育不全的基础上受多种因素影响出现非进行性损伤。痉挛型脑瘫占全部脑瘫的70%左右,患儿常伴有运动、姿势、认知等方面的障碍,且患儿下肌张力异常增高,肌肉生理状态被改变,严重影响生活质量[1]。目前,临床主要采用康复运动促使脑瘫患儿损伤功能得到有效代偿,但康复效果仍有待提升。有研究表明,通过刺激核心肌群的运动可有效改善机体平衡能力,改善肢体运动功能,在脑瘫患儿康复中应用价值较高[2]。鉴于此,本研究探讨核心肌群训练引导康复在痉挛型脑瘫患儿中的应用效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年11月~2019年11月焦作市妇幼保健院儿童康复科收治的痉挛型脑瘫患儿88例为研究对象,按照奇偶法进行分组,奇数纳入观察组44例,偶数纳入对照组44例。观察组中男25例、女19例;年龄3~8(5.02±1.13)岁;运动障碍:轻度20例、中度15例、重度9例。对照组中男24例、女20例;年龄3~9(5.17±1.20)岁;运动障碍:轻度18例、中度16例、重度10例。两组一般资料比较,无显著性差异(P>0.05),有可对比性。患儿家长均签署知情同意书。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 入选标准 (1)纳入标准:均符合小儿痉挛型脑瘫诊断标准[3];患儿可独立或在协助下行走;治疗依从性较好;康复训练耐受度较好。(2)排除标准:合并肝肾等重要器官功能障碍者;合并骨科疾病者;入组前6个月内接受过外科手术者;合并严重癫痫或惊厥者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 采用常规康复训练,主要包括:采用Bobath技术、Rood技术等神经发育疗法进行康复运动,如翻身训练、坐位平衡、点爬等训练,30min/次,2次/d,1周训练5d。日常生活中保持患儿身体干净整洁,并进行卫生训练,使患儿养成良好的排便习惯,同时指导家长多与患儿交流,进行语言刺激,锻炼患儿发音。连续训练4个月。

1.3.2 观察组 在对照组基础上采用核心肌群训练引导康复。(1)核心大肌群训练:主要对患儿腹部、腰部、背部肌群进行训练,协助患儿进行仰卧起坐、弯腰捡起物品、坐位体轴回旋等训练。患儿以双手、双膝为负重点,将膝关节、臀部呈垂直分开,保持双手距离与腹部宽度同等,行双膝支撑训练,以患儿可耐受为宜;指导患儿呈仰卧位,保持头部、脊柱在一条直线上,在双膝、双脚并拢基础上保持不动,用力抬起臀部,呈桥状,维持3~5s,重复3~5次;指导患儿采用俯卧撑姿势,着力点放在双肘关节,保持脊柱伸展,后抬高腹部,维持3~5s,重复动作3~5次。(2)深层小肌群训练:训练患儿在平衡板上保持坐位、膝立位、站位等体位,协助患儿在不稳定运动中锻炼骨盆、躯干控制能力;bobath球训练:协助患儿呈仰卧位,将球放在患儿双足下,使患儿双侧髋关节充分伸展,并将臀部抬起,保持膝关节伸直,保证下肢、躯干呈直线,在双肩不动、球稳定的基础上,尝试双上肢抬起,坚持5s/次,重复3次,康复师可手扶患儿的盆骨两侧,移动球的方向,以此训练腰部运动功能。(3)综合训练:弹跳训练:指导患儿在跳跳床上进行弹跳训练;平衡训练:通过指导患儿滑滑梯、在平衡台上行走,并协助患儿通过踩滑板、轮滑等活动来协调机体平衡性。整个康复训练时间为1次/d,每周训练5次,根据患儿实际病情进行训练,遵循循序渐进、近端到远端、简单到复杂的原则,若患儿无法单独运动,可由康复师协助完成动作,直至患儿可独立完成。连续训练4个月。

1.4 观察指标 (1)于训练前、训练4个月后,应用粗大运动功能量表(GMFM-88)[4]评估两组患儿运动功能,量表共计5个维度,88个条目,采用4级评分制,量表分数越高表示患儿粗大运动功能越好。(2)训练前、训练4个月后,应用Berg平衡量表(BBS)[5]评估患儿的平衡能力,量表采用5级评分制,总分56分,分数越高表示患儿平衡能力越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS 23.0统计学软件,以百分数表示计数资料,进行χ2检验;以(±s)表示计量资料,进行独立样本t检验和配对样本t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组粗大运动功能比较 训练前两组GMFM-88评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);训练后,两组GMFM-88评分均较训练前升高,且观察组GMFM-88评分较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组粗大运动功能比较(±s)

?

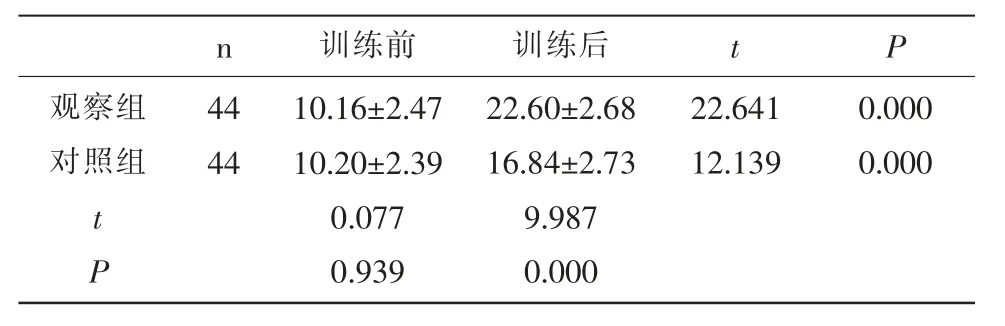

2.2 两组患儿平衡能力比较 训练前两组BBS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);训练后,两组BBS评分均较训练前升高,且观察组较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿平衡能力比较(±s)

表2 两组患儿平衡能力比较(±s)

?

3 讨论

痉挛型脑瘫患儿临床主要表现为肢体异常痉挛、上下肢内旋、肌张力增高等,会导致患儿机体躯干能力不足并出现平衡功能障碍,患儿无法正常独立站立或行走,严重影响生长发育及日常生活。

常规的康复训练是通过纠正脑瘫患儿异常姿势、进行翻身运动等训练,继而改善患儿肌肉骨骼发育情况,减少痉挛次数。但常规康复训练后部分患儿肌力仍然较弱,平衡感较差,导致康复训练效果不显著[6]。因此,寻求可以有效改善脑瘫患儿肌力的训练方式具有重要意义。本研究结果显示,观察组GMFM-88评分、BBS评分均较对照组高,提示应用核心肌群训练引导康复可有效改善痉挛型脑瘫患儿粗大运动功能与平衡能力。分析原因在于:人体在正常运动中,躯干始终处于平衡-失平衡动态中转换,保持机体平衡需要改善核心区的稳定性,协调平衡关系[7]。核心肌群主要由背阔肌、腹内斜肌、腹直肌、腰大肌、臀大肌等组成,主要作用是维持机体平衡、调节姿态等,是参与运动的主要肌群,且近年来临床医师逐渐意识到核心肌群训练的重要性,通过有效方式训练肌群运动,可一定程度上增强核心肌群的肌耐力,进而保护脑瘫患儿脊椎稳定性,保证核心肌群可稳定支撑上半身运动[8]。本研究中,通过指导患儿行仰卧起坐、坐位体轴回旋、双膝支撑训练、俯卧撑训练等方式,可有效激活相关肌肉,直接锻炼机体腹部、背部、臀部肌肉组织,改善脑瘫患儿异常姿势,增强躯干骨盆控制性;同时,借助bobath球、平衡板等康复器械,可进一步提高康复训练的多样性,提高锻炼核心肌群稳定性的效率[9,10]。此外,脑瘫患儿常伴有感觉障碍,通过弹跳训练、前庭平衡训练等活动,可进一步调节患儿身体协调性,促进感觉功能恢复,进而改善肢体活动能力,利于患儿生长发育。

综上所述,对痉挛型脑瘫患儿应用核心肌群训练引导康复,可有效提高患儿粗大运动功能,改善平衡能力,具有较高的临床应用价值。