基于简化模型的高层隔震结构选波方法研究

李金风,王德才,华 贝,种 迅

(1.合肥工业大学 土木与水利工程学院,安徽 合肥 230009; 2.合肥工业大学 建筑与艺术学院,安徽 合肥 230601; 3.中国建筑设计研究院有限公司 浙江分公司,浙江 杭州 310012)

隔震技术以往多用于中低层建筑,近年来不少高层建筑中也采用了隔震技术,经济效益明显[1-2]。对于隔震结构,目前一般采用时程分析法进行分析和设计,地震动记录的选取对分析结果会产生明显的影响。对于高层隔震结构而言,地震动对结构的作用更为复杂,影响因素更多[3],因此,合理选取地震动输入对于高层隔震结构时程分析至关重要。

目前,各国抗震规范以及相关文献中用于结构时程分析的地震动选取方法主要可以分为3类。第1类是基于目标反应谱的选取方法,如文献[4]提出基于设计谱平台段[0.1 s,T2]和结构自振周期附近周期段[T1-ΔT1,T1+ΔT1]的双频段选波方法,要求记录在给定周期段与设计谱的偏差不超过10%;第2类是基于地震信息的选波方法,根据震级、震中距、场地条件以及PGA、PGV等地震动参数来选取记录,以文献[5]中的方法最具有代表性,这类方法特点是其所选取的记录不依赖于特定的结构类型或者特定的场地条件,因而使得记录能够适用于不同建筑结构抗震性能的评估;第3类是文献[6]基于最不利地震动的选取,在峰值加速度和场地类别符合规范的前提下,根据地震动潜在破坏势选择能使结构的地震反应趋于最不利状态的地震动,从而对重要工程结构的抗震安全性进行校核。

以上各类方法均是基于抗震结构提出的,而目前针对于高层隔震结构选波的研究较为缺乏,将上述方法应用于高层隔震结构能否较好地实现选择地震动的目的有待于进一步的研究。本文首先建立高层隔震结构的简化分析模型,通过基于反应谱双频段的选波方法,研究结构动力特性的影响。在此基础上,利用地震信息选波法及最不利地震动选波法选取记录,对比分析不同方法选取的地震动输入下隔震结构的反应,为高层隔震结构选择天然地震动记录提供参考。

1 高层隔震结构简化分析模型

相对于普通隔震结构来说,高层隔震结构受高阶振型影响大,倾覆力矩较大,有可能导致隔震支座出现竖向拉应力,对于高层隔震结构的上部结构仍然采用针对普通隔震结构提出的质点模型无法准确反映结构特征。

高层结构简化模型及变形单元示意图如图1所示。为了建立合理的高层隔震结构简化模型,上部结构采用由一系列刚性连杆所连接的2根弯曲悬臂梁和剪切悬臂梁组成高层结构模型,如图1a所示。根据文献[7-8]的建模方法,在OpenSEES中建立高层结构简化模型时,采用2根纤维的拉压关系来模拟弯曲梁的变形,单根纤维的面积为A,纤维之间的间距为r,截面如图1b所示。采用towNodeLink单元建立水平弹簧来模拟剪切梁的变形,水平弹簧由水平向、轴向弹簧和弯曲弹簧组成,分别模拟不同自由度的变形,如图1c所示。由于只考虑剪切梁的水平向剪切变形,约束各节点轴向和弯曲弹簧所对应的自由度,使剪切梁上的节点只产生水平变形。弯曲和剪切变形单元具体参数的确定参考文献[9]。

图1 高层结构简化模型及变形单元示意图

考虑到隔震层实际的滞变特性,采用由1个线性弹簧、1个阻尼器以及1个滞回体系并联组成的BoucWen[10-11]模型来模拟隔震支座,如图2所示。

在OpenSEES中,取表示弯曲变形与剪切变形参与程度的无量纲参数α为12.0、4.0,分别建立20层、层高3 m、各层质量300 t、一阶自振周期为20 s的剪切型和自振周期为1.5 s的弯剪型高层结构简化模型,同时取Bouc-Wen模型控制滞回曲线形状的参数为A=5.0、β=0.2、γ=0.2、n=0.5,不考虑隔震支座刚度和强度的退化,在弯曲梁和剪切梁底部设置隔震支座,得到2个高层隔震结构简化模型,分别记为隔震模型1与隔震模型2。隔震与非隔震模型前3阶自振周期对比见表1所列,各阶周期均延长1~2倍。

图2 Bouc-Wen隔震支座模型

表1 隔震与非隔震模型前3阶周期对比 s

以Ⅱ类场地、设防烈度8度、设计基本加速度0.20g、设计地震分组为第1组的设计反应谱作为目标谱,选取1979年Imperial Valley地震中Brawley Airport台站的地面运动记录,对隔震前、后的简化模型分别进行时程分析。

按照所得的隔震与非隔震各层层间剪力的最大比值计算水平向减震系数,得到隔震模型1的水平向减震系数为0.669,隔震模型2的水平向减震系数为0.453。相对于非隔震简化模型,上部楼层位移均有不同程度的降低。隔震模型1位移降低了43.8%以上,隔震模型2位移降低了48.2%以上。从楼层的绝对加速度分布来看,隔震结构的加速度与非隔震结构在楼层较低时相差不大,但随着楼层的增加,隔震结构降低上部结构加速度的效果越明显,且各楼层的反应均维持在一个较小的数值范围内,变化幅度也较小。

2个模型的主要变形均集中在隔震层,隔震模型1与模型2的隔震层峰值位移分别为54.5、52.7 mm,而上部结构各层的层间位移均远小于隔震层,说明隔震支座起到了较好的隔震效果,有效地降低了上部结构的地震反应。

相比于质点系模型,上述过程建立的高层隔震结构简化分析模型更为全面地考虑了高阶振型的影响以及上部结构的变形模式,较好地反映了实际高层隔震结构在地震作用下的变形和受力特点。因此本文将以该简化模型为分析对象,对高层隔震结构地震动输入的选择进行研究。

2 结构动力特性的影响研究

目前,隔震结构时程分析所用的地震动记录通常会按照隔震前结构自振周期来选取,但隔震结构相比于非隔震结构其动力特性已经产生了变化,所选地震动的分析结果对隔震结构来说是否可靠值得深入研究。为此,基于设计谱双频段的方法,研究隔震结构选择地震动时考虑动力特性对结构反应的影响。

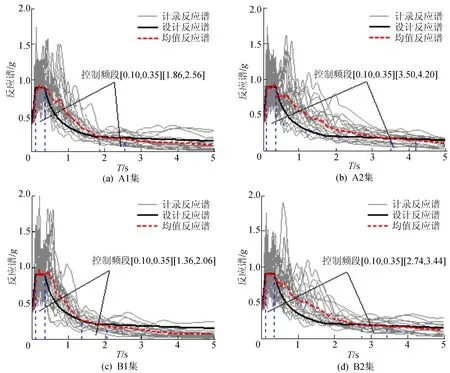

以Ⅱ类场、设防烈度为8度、设计地震分组为第1组、罕遇地震对应的设计谱作为目标谱。首先根据隔震模型与非隔震模型的基本周期确定需要匹配的频段,对于基本周期附近的频段[T1-ΔT1,T1+ΔT2],参考文献[4]取ΔT1=0.2 s,ΔT2=0.5 s,然后采用文献[12]的方法选取2条记录,使其平均反应谱与设计谱在对应频段上的偏差不超过10%。根据剪切型简化模型及其对应的隔震模型的动力特性选取的地震动记录分别记为A1集、A2集,根据弯剪型简化模型及对应的隔震模型选取的地震动记录分别记为B1集、B2集。

各组地震动记录的反应谱如图3所示。从图3可以看出,各组记录的均值反应谱与设计反应谱在控制频段内均吻合较好。

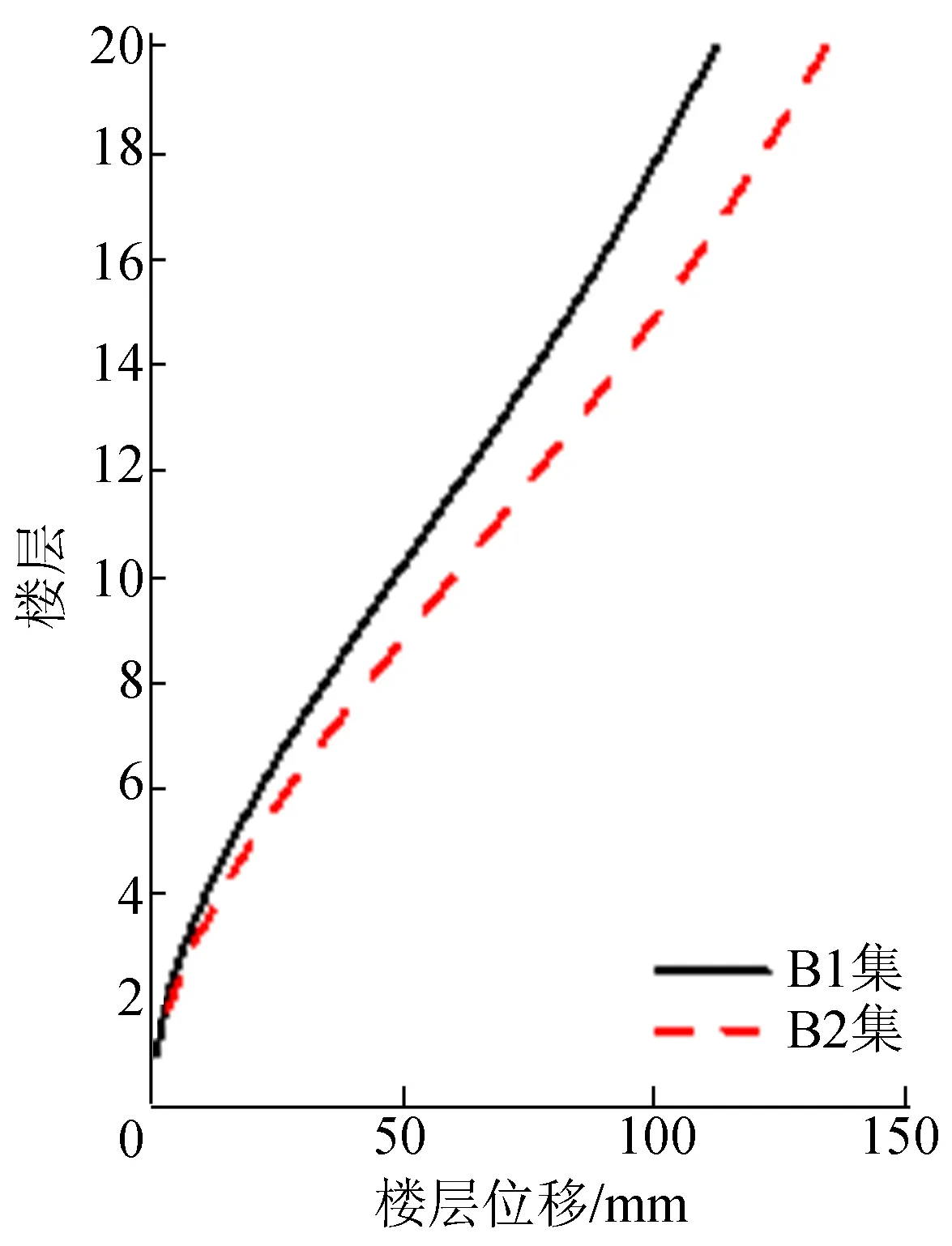

采用所选的4组地震动记录对隔震结构进行时程分析。其中:A1集、A2集作为隔震模型1的地震动输入;B1集、B2集作为隔震模型2的地震动输入。通过时程分析可知,采用双频段选波方法时,考虑的结构动力特性不同,所选记录的分析结果也存在一定的差异。对于隔震结构,按照隔震结构的基本周期来确定控制频段并选取记录时,分析得到的隔震层位移、上部楼层位移及层间剪力会比按非隔震结构基本周期选取记录的结果大,结构在A1集、A2集记录输入下隔震层位移的对比如图4所示,结构在B1集、B2集记录输入下上部楼层位移均值的对比如图5所示。这是由于模型均为高层结构,其隔震前的基本周期已经较大,从反应谱来看,长周期的反应谱值较小且变化也不大,因而尽管按隔震后的基本周期选取记录增大了输入到模型的地震作用,但增大幅度依然不是很明显。此外,上部结构的加速度反应差别不超过5%,这说明加速度反应对选波时控制频段的不同敏感性不强,受到的影响较小。从离散性的角度看,对于高层隔震结构,按照隔震结构基本周期或非隔震结构基本周期选取记录,反应的离散性没有显著的差别。

因此,当隔震结构采用双频段选波方法时,可以按照隔震结构的基本周期来选取地震动输入,或者仍然以非隔震结构周期选取记录,但采用依据隔震结构周期选取的记录进行补充验算。

图3 地震动记录反应谱与设计反应谱的比较

图4 不同记录输入隔震层位移对比

图5 不同记录输入下上部楼层位移均值对比

3 不同方法的地震动记录选取

3.1 基于地震信息的地震动记录选取

不同的地震动记录选取方法所期望达到的目标不同,因而选取的标准也相应地有所差异。基于地震信息的选波方法不直接限制地震动记录的频谱特性,以此来获得一个适用于不同类型、不同动力特性以及不同场地条件结构的地震动记录集合,并且集合必须包含足够数量的强震记录,从而保证在非线性动力分析时结果的可靠性以及不同记录结果之间一定的离散性。

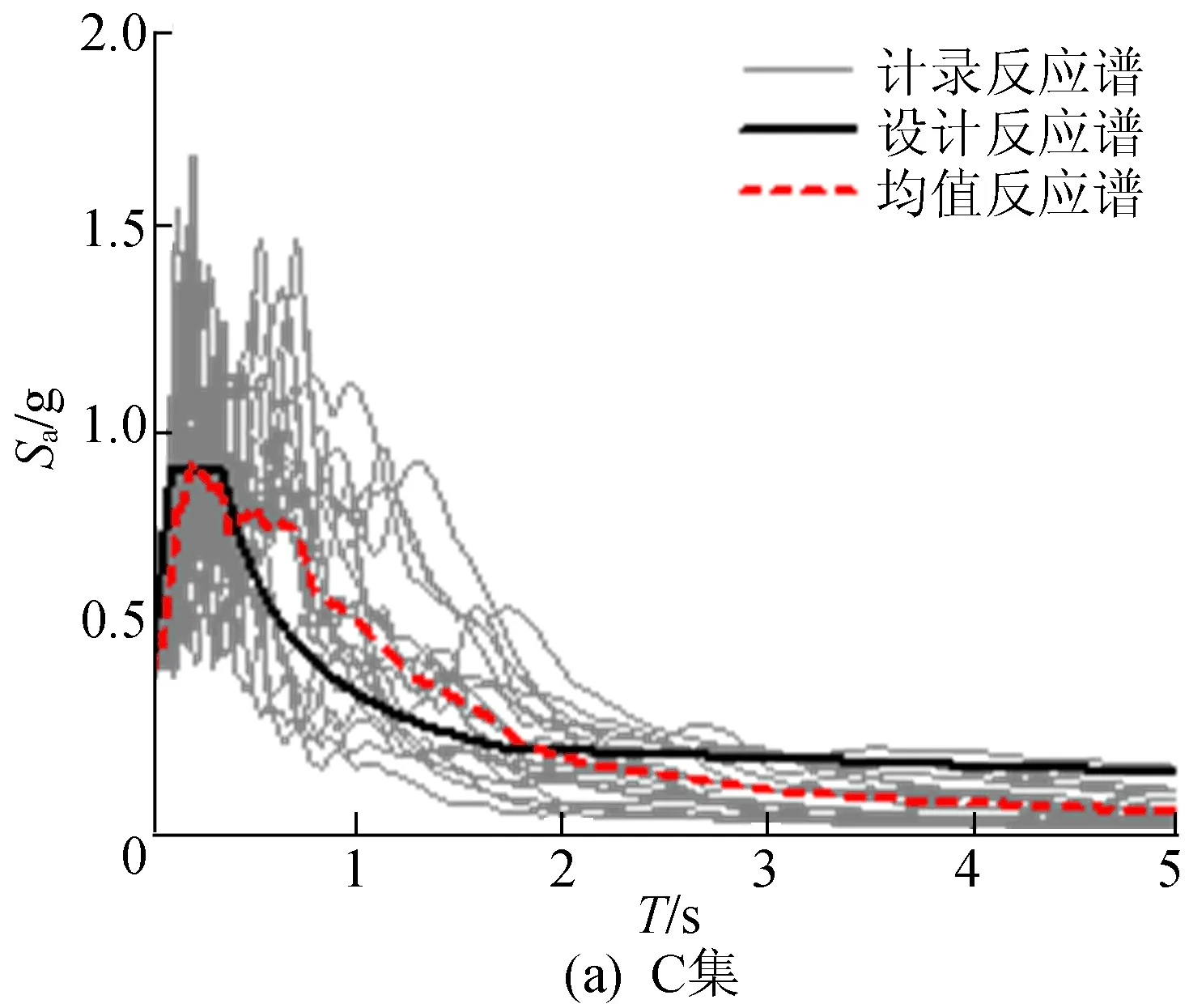

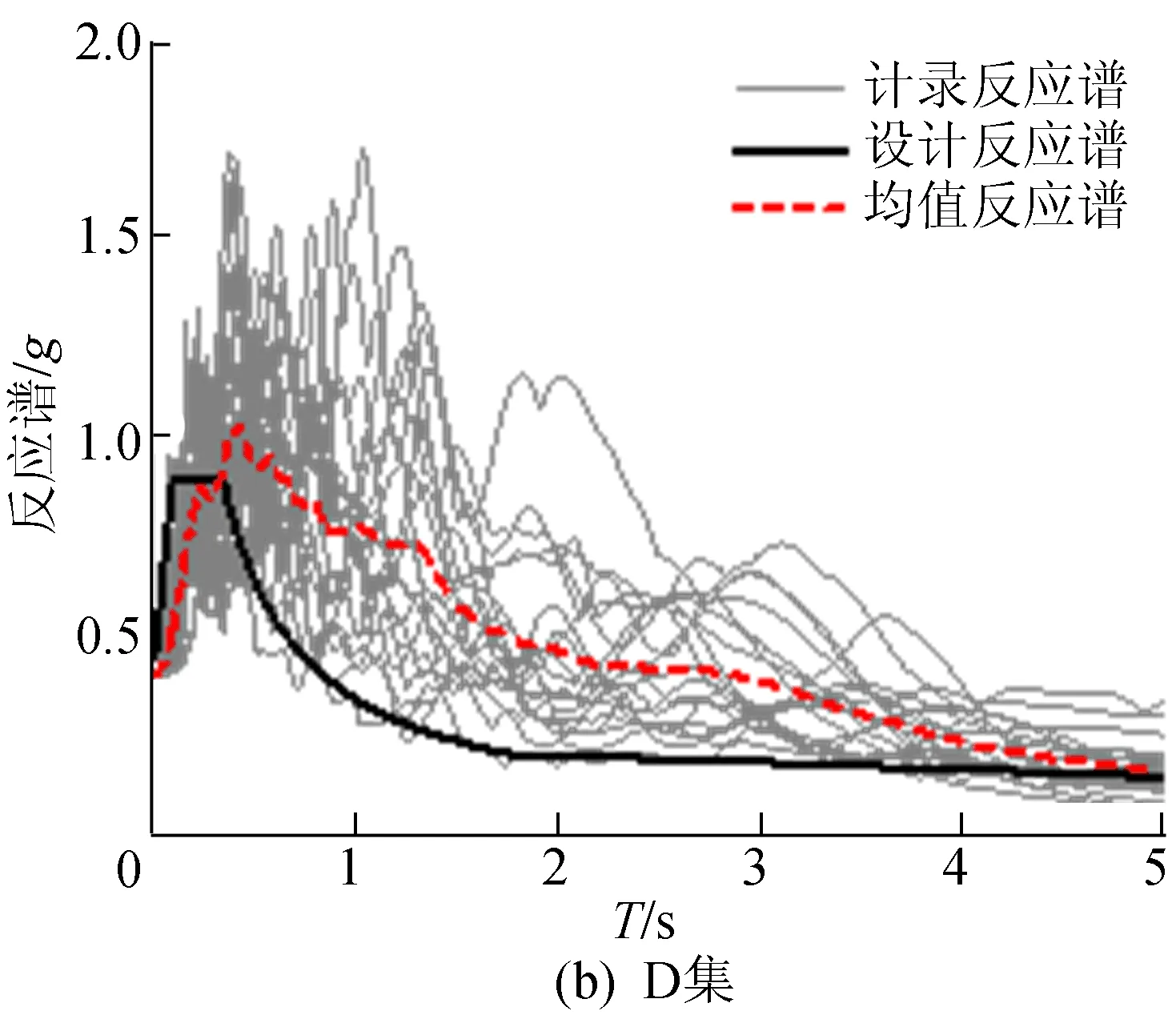

不同方法选取的地震动记录反应谱如图6所示。根据FEMA P695[5]地震波选取的建议,选取20条记录,记为C集。

图6 不同方法选取的地震动记录反应谱

从图6a可以看出,记录的PGA均已调整至400 cm/s2。记录的均值反应谱与设计反应谱在短周期段以及2 s附近较为接近,在其余频段存在着明显的差异。尽管在选取记录时没有直接限制记录的反应谱特性,但是在上述各条原则的组合影响下,记录的反应谱仍然表现了较为一致的变化特征。离散性在中短周期段相对较大,而在长周期段较小。

3.2 最不利地震动记录选取

对于重要的工程结构,文献[6]认为应该在现行规范的前提下,选用可能会造成结构严重损坏的最不利地震动。根据文献[13]给出的估计地震动潜在破坏势的综合评价法,选取20条地震动记录记为D集。从图6b可以看出,在绝大部分周期范围内,记录的均值反应谱都明显大于设计反应谱,从这个角度而言,其代表的地震作用将远大于设计反应谱的地震作用,因而已经达到了最不利选波方法的目的。同时,各周期段不同记录的离散性比较大,说明该方法对记录离散性没有起到较好的控制作用。

4 结构反应对比分析

因为采用2种隔震模型得到的结果基本一致,考虑到高层结构多以弯剪型的变形居多,所以以隔震模型2作为分析对象,并以B2集的结果参与对比。将C集和D集的地震动记录输入结构进行时程分析。对比不同记录分析结果,取结构隔震层的峰值位移以及结构顶点峰值相对位移作为主要的反应指标。

4.1 隔震层位移对比分析

各组地震动记录输入下结构的隔震层峰值位移对比如图7所示。由图7可知, D集的隔震层位移均值最大,B2集其次,C集最小;B2集与C集的结果主要都集中在50~400 mm之间;而D集有15条记录的结果均超过了300 mm。说明D集地震动记录输入下结构将产生较大的地震反应,证明了这种方法对于挑选最不利地震动的有效性。通过计算,B2集、C集和D集结果的标准差分别为93.7、65.7、109.2 mm,相比之下C集的结果离散性是最小的,而且D集结果离散性与B2集也没有十分明显的差距,这与各种方法所希望达到的预期效果有所偏差。从记录选取的目标来说,只有B2集在选取时是直接通过对特定周期段的反应谱值施加控制以期望降低分析结果离散性,而C集在选取方法上并没有将降低反应的离散性作为目的,然而记录的反应谱和反应结果来看,C集记录不但反应谱在长周期段的离散性较低,且其反应的离散性也低于B2集的结果。为了解释上述现象,下面将对此做进一步的分析。

图7 不同记录输入下结构隔震层位移对比

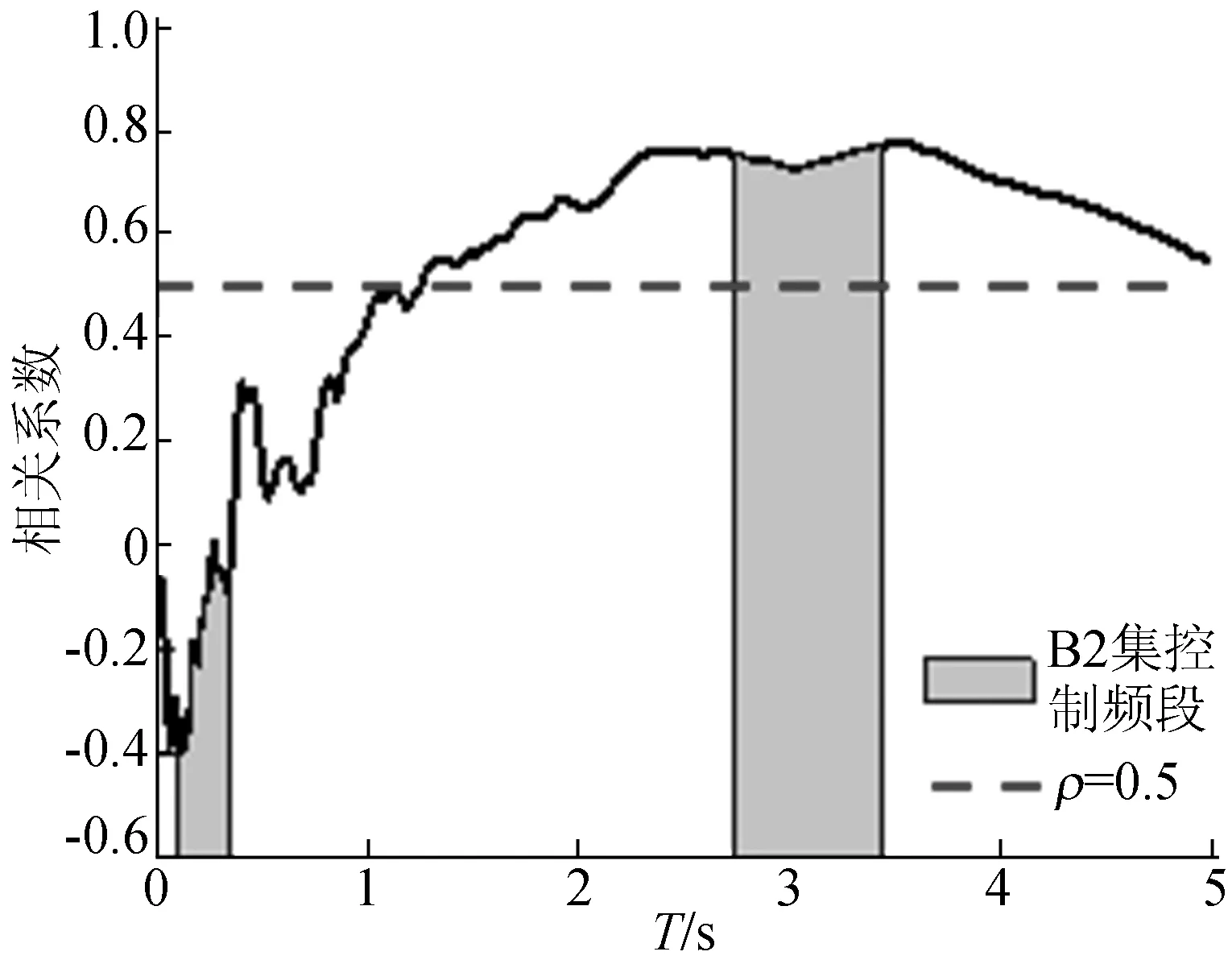

将3种方法所选取的地震动记录共60条合在一起,计算隔震层位移与不同周期点处的反应谱值的相关性,结果如图8所示。从图8中可以看出,曲线随着周期的增加先逐渐上升,在结构一阶自振周期(T1=2.94 s)附近达到最大,之后逐渐下降,且在一阶周期附近的变化较为平缓,近似为平台段,这与结构进入非线性后,结构反应受到高阶振型和周期延长的影响变大是一致的。图8中的虚线表示相关系数等于0.5,曲线在虚线之上说明相应周期范围的反应谱对结构反应影响较大,通过该虚线确定的周期范围大致为[1.25,5.00]。同时,图8中还标出了B2集在选取时的控制频段,可见该频段远小于对结构反应影响较大的周期段。综合上述分析可知,双频段选波方法的控制频段过短,而对其他影响较大的反应谱值未加以控制,因而造成无法达到预期效果的现象。

图8 隔震层位移与不同周期点处反应谱值的相关系数

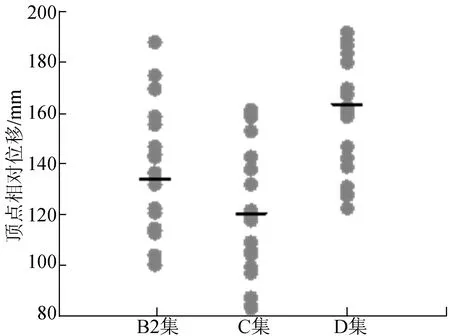

4.2 结构顶点相对位移的对比分析

不同的地震动记录输入下上部结构的顶点峰值相对位移对比如图9所示,D集输入下顶点相对位移的均值最大,B2集次之,C集的层间位移均值略小于B2集。计算得到,B2集结果的标准差为24.9 mm,C集结果的标准差为246 mm,D集结果的标准差为264 mm。这说明不同记录输入下,结构顶点相对位移的离散性相差不大。对比所选记录的反应谱会发现,D集记录在中长周期段的谱值离散性是较大的,B2集、C集则相对较小,但结构反应的离散性却与传统的反应谱理论不一致。采用文献[14]方法从隔震层滤波的角度来解释,隔震层以上楼层的地震反应,可以认为是由隔震层滤波后新的输入波引起的。不同记录过滤后输入波反应谱值的离散性对比如图10所示,采用竖线标示了前3阶自振周期,可以看出,基本周期处,B2集与D集的标准差较为接近,C集的标准差略小于B2集,而在2阶、3阶周期处,不同记录集的标准差也没有较大的差别。因而总体上来看,在对结构反应其主要控制作用的周期点处,不同记录集由隔震层过滤后输入波的离散性差别较小,从而造成上部结构反应离散性相近的现象。

图9 不同记录输入上部结构峰值层间位移对比

图10 不同记录过滤后反应谱的离散性对比

5 结 论

通过建立高层隔震结构的连续化简化模型,基于双频选波方法研究结构特性对选取地震波的影响,对比分析基于双频选波方法、基于地震信息的选波方法和最不利地震动选波方法选取的记录输入下隔震结构的反应,得到高层隔震结构在不同地震动输入方法下的差异。

对隔震前与隔震后的模型进行了地震反应分析发现,隔震模型的位移和加速度相对于非隔震模型均有不同程度的降低,且隔震模型的位移反应主要集中于隔震层,上部结构的反应均远小于隔震层,说明隔震支座起到了较好的隔震效果。

采用基于反应谱双频段的选波方法研究了选波时考虑的动力特性对结构反应的影响,通过对比发现,采用双频段选波方法时,可以按照隔震结构的基本周期来选取地震动输入,或者仍然以非隔震结构周期选取记录,但采用依据以隔震结构基本周期选取的记录进行补充验算。

通过对比不同记录输入下的结构反应发现,当采用基于反应谱的选波方法时,只有合理地确定与结构非线性反应相关性较大的周期范围,才有可能实现选波的目标。相比而言,基于地震信息的选波方法虽然没有降低离散性作为其选波的目的,但通过对地震动相关参数的限制,也使得结构反应的离散性得到了较好的控制,且这种方法与结构的动力特性无关,更具有一般性。最不利地震动筛选方法选取的记录能使结构产生较大的地震反应,但与前2种方法相比其离散性较大,因而更适合对结构的抗震性能进行校核和检验。