中国冶炼行业场地土壤污染特征及分布情况

李强,何连生,王耀锋, ,曹莹*,高存富,刘晓雪

1. 中国环境科学研究院环境检测与实验中心,北京 100012;2. 华北理工大学,河北 唐山 063210

冶炼作为国家的基础产业,在为经济发展带来巨大引擎的同时,又给生态环境带来大量的污染问题。对于矿物资源丰富的城市和地区,金属冶炼是其重金属污染的主要成因(庄国泰,2015)。冶炼厂周边土壤的重金属含量超过了背景值,部分重金属达到重度污染(Lafratta et al.,2019;刘智峰等,2019),而地下水的重金属含量未超出地下水三类标准(陈志良,2013;张娟娟,2019)。由于重金属在土壤中无法被生物分解转化,当其含量超过一定限度时会对周边的土壤环境产生毒害作用,且该过程无法逆转(邓新辉,2015)。

国内众多科研工作者对于冶炼场地污染的调查研究关注于部分地区、部分行业或部分污染物。Cheng et al.(2018)研究了云南省金顶镇锌铅矿山周围土壤中的重金属污染,重金属含量较高的主要是As、Cd、Pb、Zn和Cu,其来源主要是采矿和冶炼活动。余志等(2019)对黔西北地区锌冶炼区土壤中6种重金属进行了分析,结果表明该区域土壤已受到重金属的重度污染,其中Cd存在极强生态风险。罗谦等(2020)对贵州省都匀范家河铅锌矿区周围土壤进行分析,结果表明Cd、Pb和Zn的平均含量分别达到贵州土壤背景值的 35.23、36.35、14.73倍,其中Cd平均值含量超土壤风险管控值。而本文集合国内各个地区冶炼场地重金属和有机物的污染数据,综合分析中国各个地区的冶炼场地的污染特征,评价其生态风险,旨在为中国冶炼行业污染防治和环境管理提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 冶炼行业工艺环节与污染物

中国冶炼行业生命周期产生污染物的重点工艺流程与对应的污染物排放清单如表1所示。国内的金属冶炼的主要产排环节分别有原料准备、熔炼过程、熔铸、电解过程和尾气吸收,主要污染物为冶炼过程产生的烟气、废水和废渣,其主要成分有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟尘、重金属和冶炼渣等(韩明霞等,2009;乔明,2013;李恒江等,2018;田刚,2018;周雄辉等,2019)。这些污染物通过大气沉降、直接排放、雨水冲刷、土壤下渗等方式进入场地及周边的土壤、地表水和地下水,造成生态环境污染(朱光旭等,2016;薛小娟,2018;Peng et al.,2018)。

表1 冶炼行业生命周期的工艺环节与污染物Table 1 Processes and pollutants in the life cycle of the smelting industry

1.2 数据来源

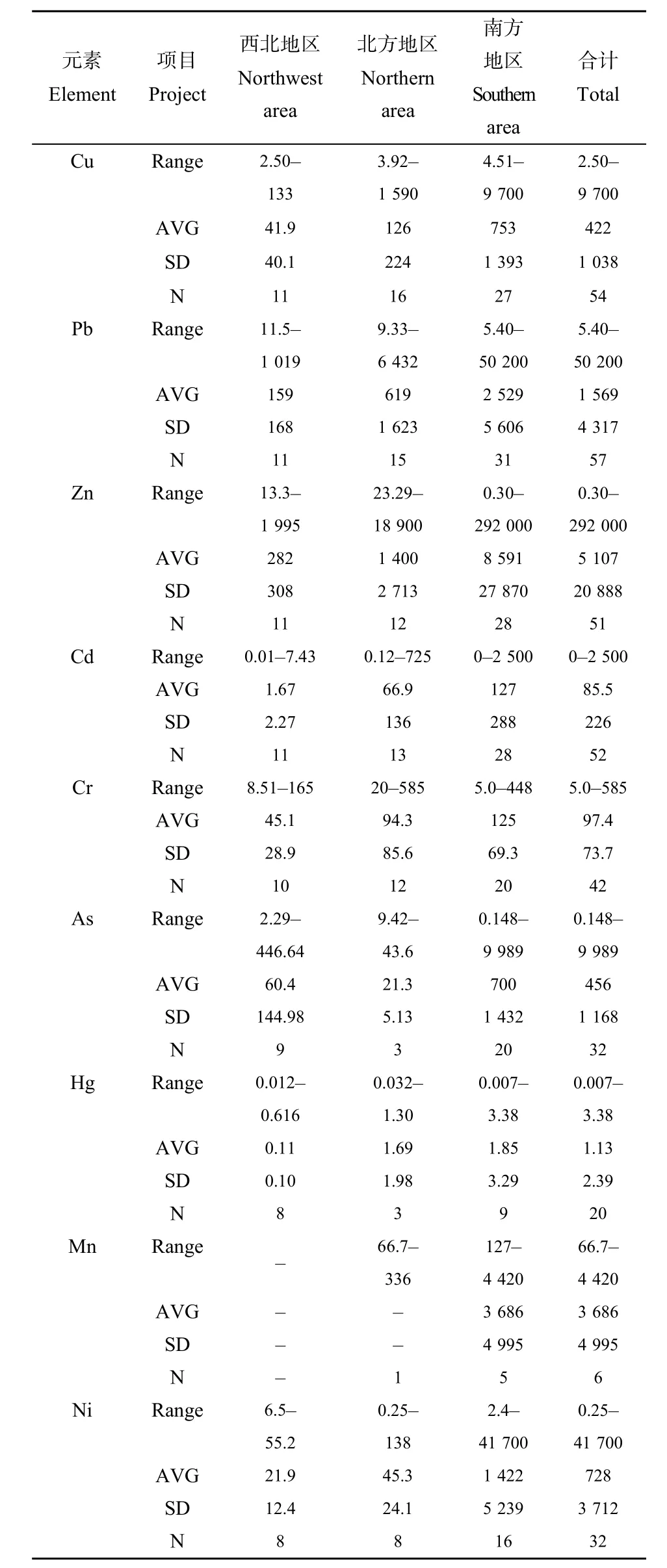

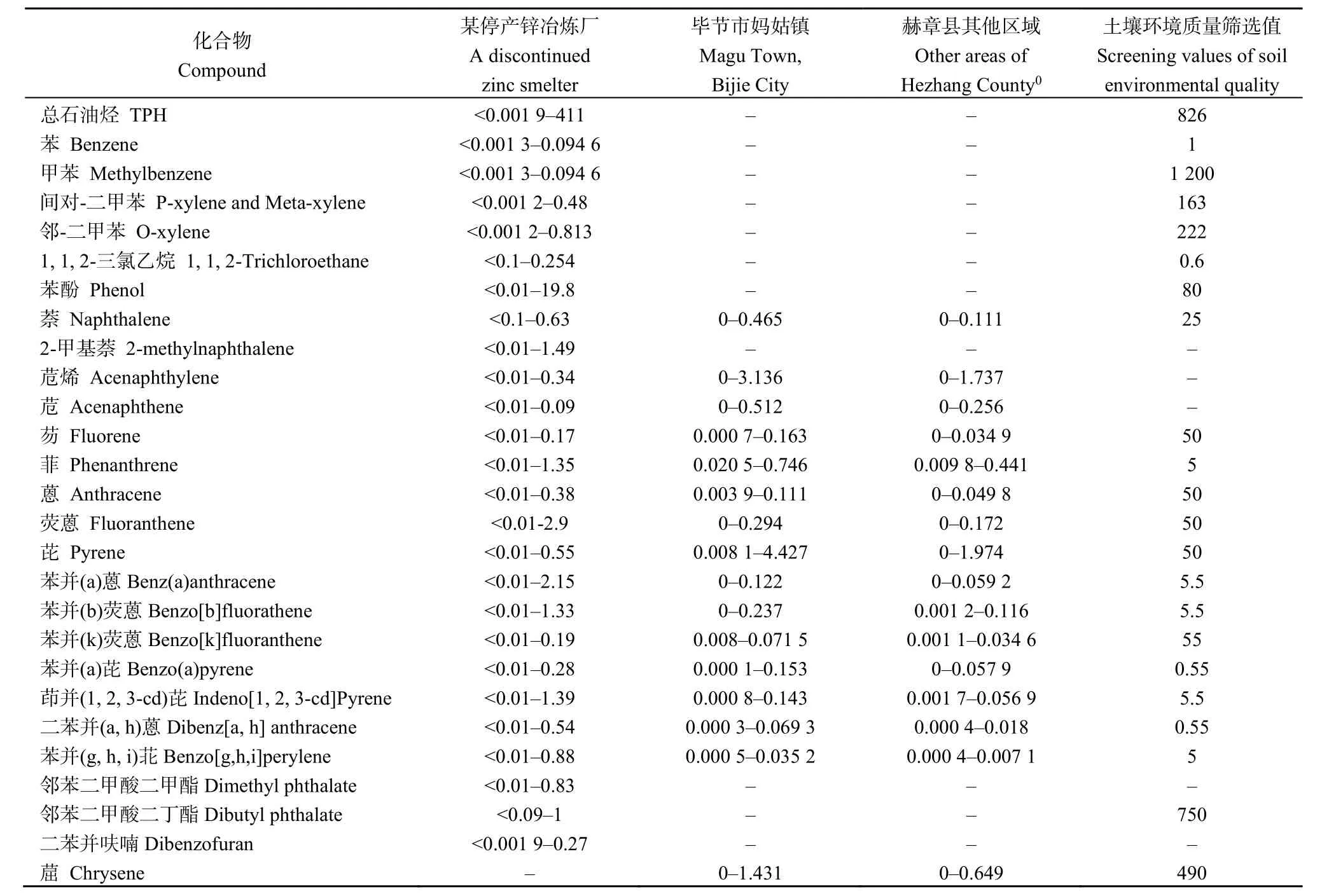

中国13个省(自治区、直辖市)的冶炼场地土壤中9种重金属元素(Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、As、Hg、Mn和Ni)和27种挥发性和半挥发性有机污染物含量数据的来源为近50篇国内外发表的中文核心期刊及SCI文献。污染数据的筛选原则为:(1)调查范围为中国多个省份和地区冶炼场地及周边的土壤环境;(2)数据来源多为近5年发表的文献,收集冶炼行业最新浓度数据;(3)测定污染物的项目为全量,重金属和有机污染物的单位为mg·kg-1;(4)污染物的采样和分析方法为国标方法或美国环保署标准。考虑我国冶炼行业南北方发展差异、调查范围的分布特点和污染物含量差异等因素,按照中国三大地理区域进行划分。西北地区,包括内蒙古自治区和新疆自治区;北方地区,包括陕西省和河南省;南方地区,包括安徽省、湖北省、重庆市、上海市、贵州省、湖南省、江西省、云南省和广东省。不同地区冶炼场地土壤中重金属含量的统计结果见表2,部分地区冶炼场地土壤中有机污染物含量见表3。

表2 三大地理区域冶炼场地土壤重金属含量统计Table 2 Statistics of heavy metal content in smelting site soil in three major geographic regions mg·kg-1

表3 部分地区冶炼场地土壤中有机污染物含量Table 3 The content of organic pollutants in the soil of smelting sites in some areas mg·kg-1

1.3 评价方法

1.3.1 单因子污染指数法

单因子污染指数法能直观地反映土壤中的某一指标的污染程度,计算简便,具有可比较的等价特性。该方法的缺点是只能代表单一污染物对土壤环境的污染程度,不能反映对整体的影响程度。单因子指数公式为(刘楠楠,2016):

其中,Pi为土壤中某一污染物i的单因子污染指数;Ci为土壤中某一污染物i的实测浓度;Si为土壤中某一污染物i的评价标准参考值。单因子指数共分为4个等级:Pi≤1为清洁;1<Pi≤2为安全;2<Pi≤3 为警戒;Pi>3 为污染。

1.3.2 内梅罗综合污染指数法

不同于单因子指数法,内梅罗指数法可以全面反映土壤污染物指标的超标情况,突显了高浓度重金属对土壤环境质量的影响(罗成科等,2018)。但在污染物浓度出现较大波动时,其最大浓度值会明显削弱其他污染物对环境质量的影响。内梅罗指数法的公式为:

其中,PN为土壤的内梅罗综合污染指数;Pimax为土壤中单项污染指数的最大值;Piavg为土壤中所有单项污染指数的平均值。内梅罗指数评价共分为5 个等级(Liu et al.,2020):PN≤0.7 为安全;0.7<PN≤1为警戒限;1<PN≤2为轻度污染;2<PN≤3为中度污染;PN>3为重污染。

1.3.3 潜在生态危害指数法

潜在污染生态风险评价指数法最早由Hakanson提出,不仅可以综合反映多种重金属的污染程度,还综合考虑了重金属的毒性、浓度、迁移转化与区域影响的差异。但该方法不能反映土壤中重金属的化学活性和生物可利用性,且并未考虑多种重金属的符合污染作用。其计算公式为(Hakanson,1980):

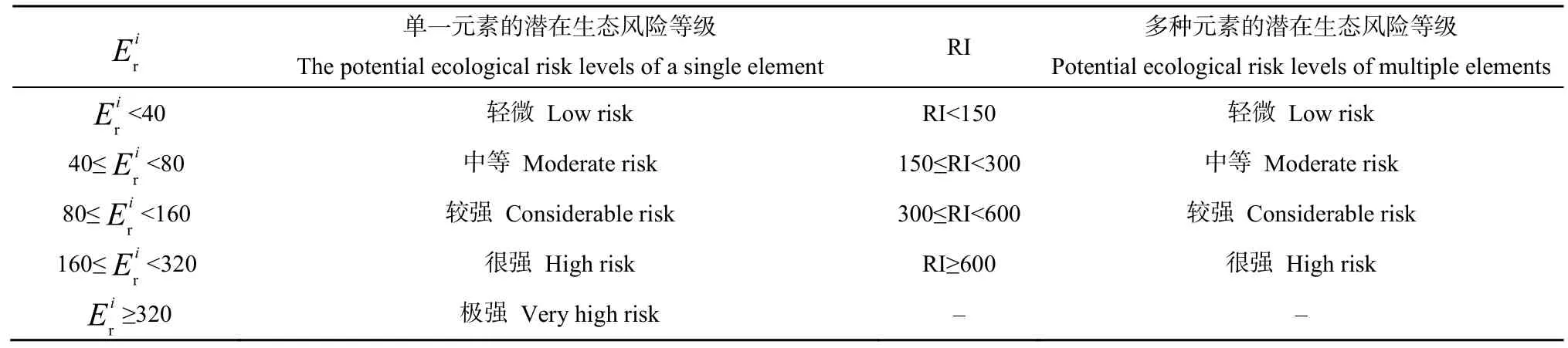

其中,为某一重金属元素i的潜在生态风险因子;为某一重金属元素i的毒性响应因子,参照文献(徐争启等,2008;Chen et al.,2018),Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、As、Hg和Ni的毒性响应参数分别为5、5、1、30、2、10、40和5;为某一重金属元素i的实测浓度;为计算的评价标准参考值(同单因子评价);RI为多种重金属的潜在生态风险评价指数。单一重金属元素的潜在生态风险等级和多种元素的潜在生态风险评价等级划分见表4(张桂芹等,2020)。

表4 潜在生态风险评价的等级划分Table 4 Classification of potential ecological risk assessment

1.3.4 生物毒性评价法

采用由Long et al.(1995)提出的生物毒性评价法对土壤中多环芳烃的潜在生物毒性进行评价。其中,ERL为效应区间低值,如果污染物浓度小于ERL,则表明极少有负面的生态效应;ERM为效应区间中值,如果污染物浓度大于ERM,则表明频繁发生负面的生态效应;如果污染物浓度介于两者之间,则表明偶尔发生负面的生态效应。Long et al.(1995)在研究生物毒性评价法的同时,提出了多环芳烃的ERL和ERM标准参考值。

1.4 评价标准

对于评价标准的选择,主要考虑冶炼过程产生的各类污染物,通过大气沉降和污染废水的方式进入周边的土壤,而土壤中的污染物进一步通过扬尘、挥发等方式对身体健康产生不利影响,需综合考虑土地利用方式、污染传播途径、受体类型等因素。本文试图在全国尺度对场地土壤污染状况进行比较和分析,因此选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018)中第一类用地的筛选值和管制值为参比标准,而对于标准中没有的锌、铬、苯酚、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g, h, i)苝、邻苯二甲酸二丁酯,则以北京市的《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB 11/T 811—2011)中住宅用地筛选值为参比标准。其中,潜在生态风险评价和生物毒性评价法考虑污染物对土壤环境的生态风险,因此选择接近土壤背景浓度的筛选值作为参比。

2 结果与讨论

2.1 冶炼场地土壤和水体污染特征

2.1.1 重金属污染特征

冶炼过程产生的无机污染物主要来源为大气沉降和污染废水,其中土壤重金属污染较为严重。如表1所示,总体来看,冶炼场地土壤和水体的污染特征表现为:

(1)重金属含量超标情况。从冶炼场地土壤中重金属含量情况来看,以土壤环境质量筛选值为参考,Cu、Cr和Hg的超标地区较少;As、Ni、Pb、Cd和Zn的超标地区偏多,其最大超标倍数依次为499、278、126、125 和 83。

(2)不同地区的重金属污染有所差别。从地区来看,重工业较发达地区会比工业欠发达地区的污染更严重。由表1可知,西北地区有6种元素均未超标,而南方地区不仅As等5种元素的均值超过标准且在浓度范围、标准差和文献量上均超过了其他地区。湖南某企业的Pb、Zn、Cd和As超标且最大超标倍数均大于 80(周向红等,2019),而北方地区的7个点位中仅有2个地区的Pb和As超标且最大超标倍数均小于3(韩仲宇等,2017)。

(3)重金属在土壤中的横纵向分布特征。文献表明(杨牧青等,2017;王玮雅等,2019),在同一个地区,离工业区较近的测量点重金属污染相比远处更严重。但是孙涛等(2019)的统计结果表明,该地区在距厂区200 m处Cu、Cr、As、Fe、Ni和Zn的浓度出现峰值后开始减少,而在400—600 m处再次增加,其重金属的扩散受到扬尘降落、运输散落、风向风力和雨水冲刷等多种因素的影响。尹炳奎等(2017)研究表明,重金属含量从表层向下总体呈递减趋势,在厂区下风向有纵向向深层土壤扩散的趋势(周弛等,2019)。

2.1.2 有机物污染特征

土壤中的有机物除了对生态环境安全造成极大的威胁,还可以通过手和口等方式以及食物链进入身体,进而对人体健康产生潜在的危害性(周海军等,2013)。由于很多有机污染物在环境中很难降解,因此,对于土壤有机物的污染特征、来源及风险评价等的研究已倍受关注(张玉等,2019)。冶炼过程产生的有机污染物主要来源大气沉降和污染废水。从表4冶炼场地土壤中有机物含量情况来看,冶炼场地土壤有机物污染特征表现为5种挥发性有机物、16种半挥发性有机物、总石油烃的浓度均低于一类用地及住宅用地的筛选值。可以发现,表4中部分多环芳烃PAHs的含量接近标准限值,且有文献报导(吴迪等,2016;吴宇澄等,2016),近冶炼厂区域的土壤中 15种 PAHs总量超过欧美国家标准(1 mg·kg-1)。从PAHs的污染源头可知,土法铅锌冶炼过程中使用的燃煤等大量化石燃料是PAHs污染的主要来源。

2.2 污染指数评价

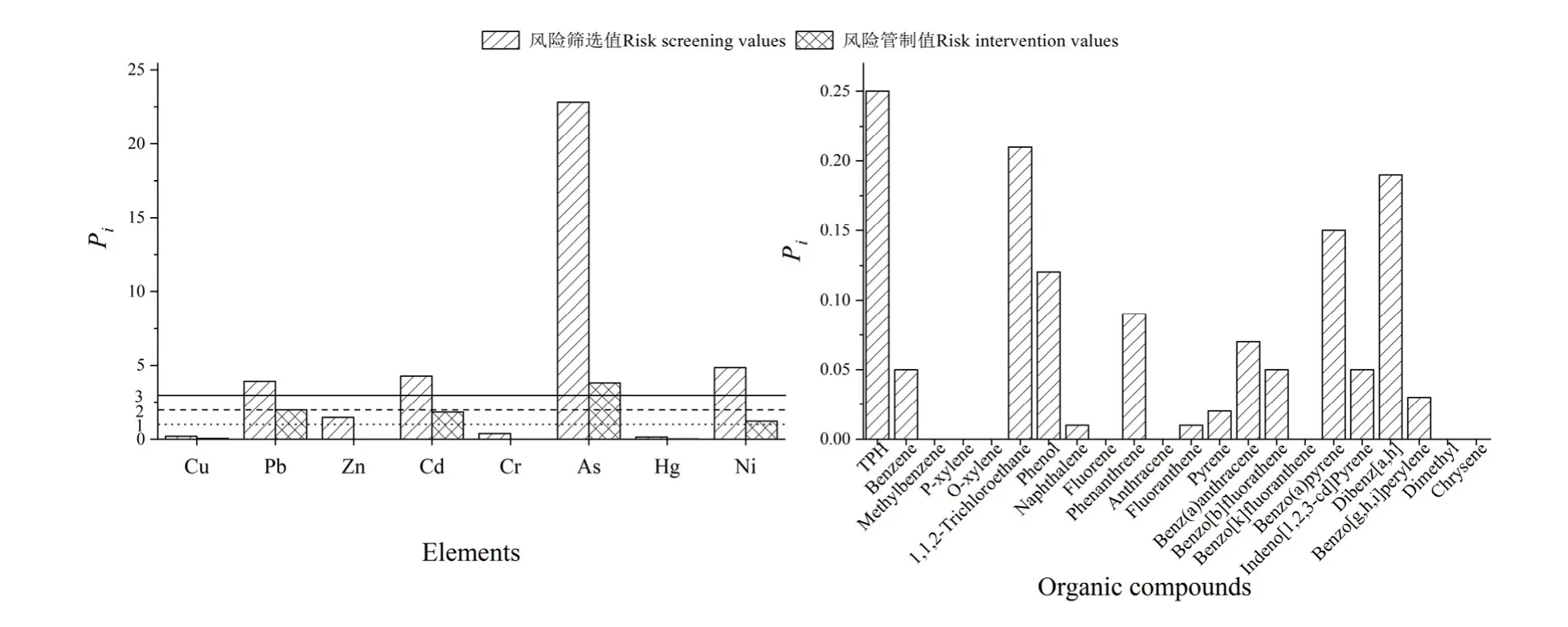

2.2.1 单因子污染评价

综合上述有关学者对国内冶炼场地污染研究成果,冶炼场地土壤重金属和有机物污染的单因子评价结果如图1所示。由图1可知,筛选值评价结果为污染的有Pb、Cd、As和Ni;评价结果为安全的有Zn;评价结果为清洁的有Cu、Cr和Hg。土壤中Pb、Cd、As和Ni的平均浓度均同时超过了土壤环境质量标准的筛选值和管制值。其中,砷的筛选值单因子指数为22.8、管制值单因子指数为3.80,分别可达最高污染等级分界点3的7.6倍和1.3倍。结合表1内容可知,南方地区的As浓度较大,尤其是江西地区的As超标最高可达500倍(丁凝等,2014),表明冶炼场地土壤的As污染普遍较为严重。虽然Pb、Cd和Ni的筛选值评价结果为污染,但其管制值评价结果均为安全。由图1可知,有机物的单因子评价结果均为清洁,表明冶炼场地土壤的有机物含量水平在可接受范围内。

图1 冶炼场地土壤重金属和有机物的单因子评价Fig. 1 Single factor evaluation of heavy metals and organic matter in soil of smelting site

2.2.2 内梅罗综合污染评价

冶炼场地土壤重金属污染的内梅罗指数评价结果如图2所示。内梅罗污染指数法评价结果表明,筛选值评价结果为重污染的有 Cu、Pb、Zn、Cd、As和Ni;结果为轻度污染的为Cr;结果为安全的为Hg。其中,Pb、Cd、As和Ni的管制值评价结果均为重度污染,且内梅罗指数均超过了35。对比单因子评价结果可知,Pb、Cd、As和Ni的最大污染浓度值较大,部分地区污染较为严重。而管制值评价结果表明,Cu为警戒限。以土壤环境质量筛选值为参考,冶炼场地土壤中有机物的内梅罗综合评价结果如图2所示。由图2可知,除二苯并(a, h)蒽外,有机物评价结果均为清洁,二苯并(a, h)蒽的评价结果为警戒限,同样表明冶炼场地土壤的有机物含量水平在可接受范围内。

图2 冶炼场地土壤重金属和有机物的内梅罗污染评价Fig. 2 Nemerow pollution evaluation of heavy metals and organic matter in soil of smelting site

土壤污染风险筛选值指在特定土地利用方式下,土壤中污染物含量低于该值的,对人体健康的风险可以忽略,超过该值对人体健康可能存在风险;而土壤污染风险管制值,土壤中污染物含量超过该值的,对人体通常存在不可接受的风险,应当采取管控和修复的措施。从单因子污染和内梅罗综合污染评价结果可知,使用管制值评价污染较为严重的As、Pb、Cd和Ni,在反映全国尺度冶炼厂场地污染状况方面,更具指导意义。结合考虑典型冶炼厂冶炼工艺流程及产污环节,原料准备、熔炼过程、熔铸、电解过程和尾气吸收等环节均可能对周边土壤产生重金属污染,因此As、Pb、Cd和Ni的污染应从源头进行控制。

2.3 生态风险评价

2.3.1 潜在生态风险评价

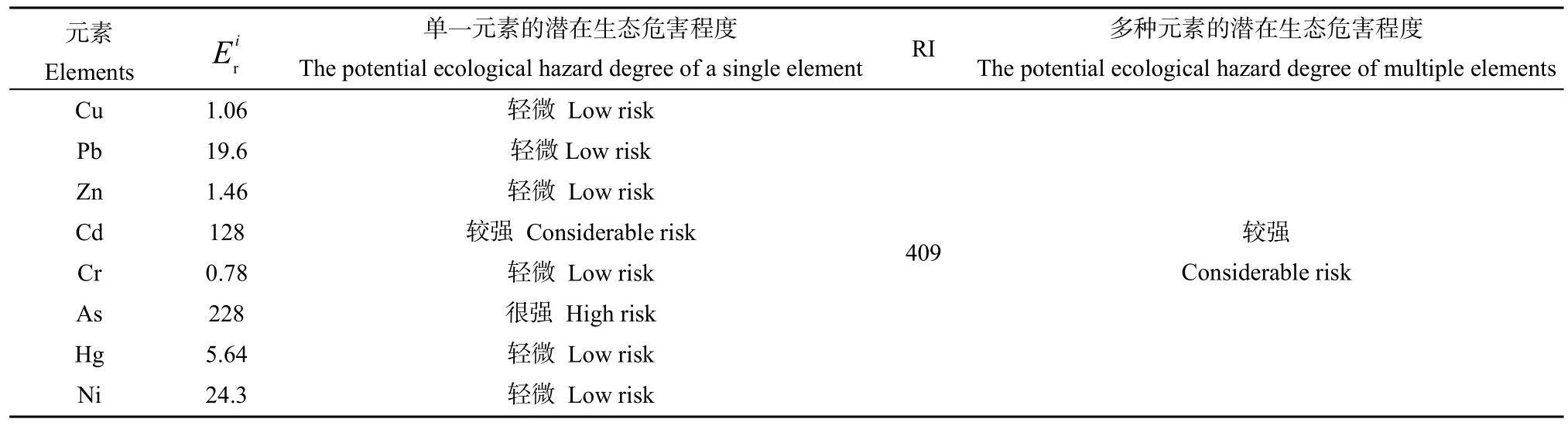

单一重金属元素的潜在生态风险程度和多种元素的潜在生态风险程度的计算结果见表5。单一元素的潜在生态风险指数表明,冶炼场地土壤中As为很强的潜在生态风险水平,Cd具有较强的潜在生态风险水平,其余重金属的潜在生态危害程度均为轻微。可以看出,As的潜在生态危害程度最高,Cd的潜在生态危害程度其次,且两者的生态风险因子加合即可占生态风险评价指数RI的87%。第三危害污染物Ni仅具有轻微的潜在生态风险,且Ni的生态风险因子仅占第二危害污染物镉的19%,因此判定前两个污染物As和Cd为冶炼场地土壤中主要重金属特征污染物。结合8种重金属元素的生态风险评价指数RI为409,表明冶炼场地土壤中重金属的污染带来了较强的潜在生态环境风险,而As和Cd为主要贡献因子。《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB36600—2018)附录A中As的背景值根据土壤类型的不同而变化。当As背景值为40 mg·kg-1或60 mg·kg-1时,As的生态风险因子分别为114或76.0,其潜在生态危害程度分别为较强和中等。

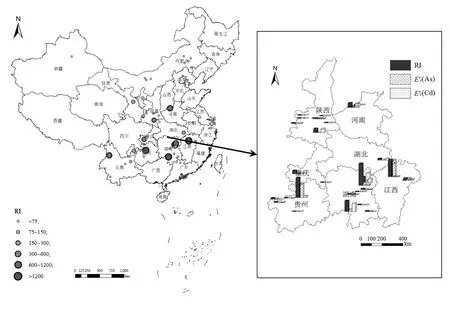

为进一步研究重金属潜在生态风险的国内空间分布特征,对各点位的RI值进行等级化分类,利用ArcGIS 10.2绘制出国内RI等级化分布及部分地区As和Cd的分布地图,结果见图3。可以看出,全国约80%的点位潜在生态风险评价指数小于150,潜在生态风险等级属于轻微。潜在生态风险等级最高(RI值大于600)的点位主要分布在贵州、湖南和江西。首先对比南北方差异可知,南方地区的有色金属等高端工业原料丰富且资金力量较雄厚,其冶炼场地土壤重金属的潜在生态风险远高于西北地区和北方地区。其次中国虽有较多研究冶炼行业场地污染的文献,但大多数集中在经济和工业相对发达的地区(Shi et al.,2019)。因此,为了更充分地确定重金属污染的状况,应该在中国西北地区进行更多的研究。进一步分析生态风险等级较高地区的分布可知,As和Cd的在RI中占据了主要比重,符合上述As和Cd为主要重金属特征污染物的结论。

图3 全国土壤点位RI等级化分布及部分地区As和Cd的分布Fig. 3 RI point distribution sketch map of contaminated soil in China anddistribution of As and Cd in some areas

表5 潜在生态风险评价的危害程度Table 5 Harm degree of potential ecological risk assessment

2.3.2 生物毒性污染评价

冶炼场地土壤中多环芳烃的生物毒性污染评价结果见表6。可以看出,除苯并(a)芘外,大多数的 PAHs均有大于 ERL的案例,表明萘等9种的PAHs偶尔发生负面的生态效应。而 2-甲基萘、苊烯和二苯并(a, h)蒽均有1—2个地区超过ERM,表明频繁发生负面的生态效应。结合污染指数评价可知,PAHs的浓度虽然未超过土壤环境质量标准筛选值,但2-甲基萘、苊烯和二苯并(a, h)蒽等12种PAHs存在发生负面的生态效应的风险。该数据部分来源于贵州地区,因此应关注贵州等南方地区多环芳烃的生态风险。

表6 冶炼场地土壤多环芳烃的生物毒性评价Table 6 Biotoxic evaluation of PAHs in soil of smelting site mg·kg-1

3 结论

(1)单因子指数评价结果表明,As、Pb、Cd和Ni的浓度均超过了土壤环境质量标准的筛选值和管制值。其中,砷的筛选值单因子指数为22.8,管制值单因子指数为3.80。有机物的单因子评价结果均为清洁。

(2)内梅罗污染指数法评价结果表明,As、Pb、Cd和Ni的管制值评价结果均为重度污染,且内梅罗指数均超过35,结合单因子指数可知,部分地区存在重度污染。二苯并(a, h)蒽的评价结果为警戒限,其余有机物的结果均为清洁。

(3)潜在生态风险评价结果表明,冶炼场地土壤中As具有很强的潜在生态风险,Cd有较强的潜在生态风险。8种重金属元素的生态风险评价指数RI为409,具有较强的潜在生态环境风险。空间分布结果表明,潜在生态风险为最高等级的点位主要分布在贵州、湖南和江西,As和Cd的Eir在RI中占据了主要比重。

(4)生物毒性污染评价结果表明,萘等9种的PAHs会偶尔发生负面生态效应,而 2-甲基萘、苊烯和二苯并(a, h)蒽将频繁地发生负面生态效应。