植物蛋白基肉制品的营养安全性分析

刘素素,沙磊

(渤海大学 食品科学与工程学院,生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心,辽宁 锦州,121013)

随着世界人口的增长,导致对粮食需求大幅增长,据联合国预测,到2050年世界人口将达到97亿[1]。不断增加的人口数量及增长速率,将会加剧全球食物资源的紧缺问题。世界正面临着人口增长、资源短缺、环境污染等挑战,从而引发粮食资源短缺及食品安全等方面的问题。人们逐渐认识到肉类消费给个人及全球产生的负面影响,因此,越来越多的消费者选择植物蛋白基肉制品取代传统肉制品[2]。肉制品高脂肪、高热量、高胆固醇,植物蛋白基肉制品低脂肪、高蛋白、零胆固醇、零抗生素。近几年的非洲猪瘟、近期的新型冠状病毒、肉禽类中存在的化学残留、抗生素耐药性及人畜共患病也给肉类安全带来挑战。食用红肉和加工肉制品会引起肥胖、2型糖尿病、心血管疾病及各种癌症等慢性疾病[3-4]。2015年10月26日,世界卫生组织下属国际癌症研究机构将火腿、培根、香肠等加工肉制品列为一级致癌物。据美国“超越肉类”公司(Beyond Meat)报道,长期食用肉类会使癌症及心脏病患病风险分别增加16%和21%。植物蛋白基肉制品作为一种传统肉类替代品,不仅与传统肉制品在外观、质地、风味等方面相似,还可以有效缓解环境污染、资源短缺、动物福利及经济方面的压力[5-7]。

人造肉主要包括动物细胞培养肉和植物蛋白基肉制品。动物细胞培养肉利用干细胞进行体外培养,但价格昂贵且对培养环境苛刻,仍处于实验室研发阶段。植物蛋白基肉制品主要是以植物蛋白为原料,通过挤压、成丝、调理等技术加工而成的仿肉制品,来替代传统肉制品[8]。但植物蛋白基肉制品在生产加工过程可能存在营养及安全方面的问题,例如抗营养因子、蛋白和油脂氧化等营养方面的问题;食品添加剂、加工方式、植物蛋白致敏性、微生物污染、化学反应等安全方面的问题。目前国内外对人造肉的研究主要集中在面临的困难及挑战、消费者态度及接受度、配方成分的营养及功能性领域,而关于人造肉安全方面的研究还鲜见报道。因此,本文介绍了国内外植物蛋白基代表产品,阐述植物蛋白基肉制品的发展现状,着重论述植物蛋白基肉制品的营养安全性,分析可能影响植物蛋白基肉制品加工过程的安全因素,以期为我国植物蛋白基肉制品的营养及安全提供理论参考。

1 植物蛋白基肉制品

植物蛋白基肉制品由大豆、豌豆、小麦等植物原料经挤压、剪切等技术加工而成,模拟动物肌肉的组织结构[8]。生产植物蛋白基肉制品常见的蛋白源包括大豆蛋白、豌豆蛋白、小麦蛋白,从营养角度讲,植物蛋白具有低脂肪、高蛋白、零胆固醇、零抗生素的特点;从氨基酸角度讲,植物蛋白富含人体必需氨基酸,几乎不含限制性氨基酸;从功能性质角度讲,植物蛋白具有良好的溶解度、乳化性、持水性、发泡性、界面性质、凝胶性等[9]。从肯德基推出的“素食炸鸡块”,到全国范围内推出的“超越汉堡”(Beyond Burger),预计到2025年,植物蛋白基肉制品的市场份额将较2019年(约121亿美元)翻一番[10]。

传统植物性素肉早已存在,例如,豆腐、豆豉、面筋、菌菇等。这些传统植物性素肉为人体提供丰富的蛋白以及其他营养物质。在植物蛋白中,植物组织蛋白占比最大,约为35%(图1)。2017—2025年,预计植物组织蛋白、豆腐、面筋的市场份额略有下降,豆豉和其他植物性蛋白占比有所升高,真菌蛋白保持稳定[11],由此可以看出,短期内我国植物性素肉产品不会出现明显波动。我国植物性素肉与西方国家植物蛋白基肉制品都利用大豆及其他豆类、面筋蛋白等原料,在蛋白质和氨基酸营养方面相类似[12],但是由于产品配方上的差异导致传统植物性肉类替代品缺乏肉类的口感、风味和质地特性,因此我国植物蛋白基产品不能真正替代肉制品。

图1 2017年和2025年全球肉类替代品市场份额评估Fig.1 Assessment of global market value share of meat substitutes in 2017 and 2025

西方出现的植物蛋白基肉制品包括植物蛋白基汉堡、肉块、肉饼、肉碎等,相比于我国的植物性素肉的成本较高。“不可能食品”(Impossible Foods)和“超越肉类”(Beyond Meat)是美国两家主要的人造肉公司。“不可能食品”公司生产的“不可能汉堡”(Impossible Burger)中添加了大豆血红蛋白,模拟肉类加工过程中的“流血”状态,同时赋予产品肉的“血腥味”;“超越肉类”公司生产的“超越汉堡”(Beyond Burger)中添加了豌豆分离蛋白[13]和甜菜提取物,口感与牛肉汉堡相似;加拿大的“Gardein无肉肉丸”使用了还原铁化合物[14]。2019年5月,“不可能食品”与“汉堡王”合作研发出了无肉植物蛋白基产品“巨无霸汉堡”(Impossible Whoppers)[15]。“超越肉类”和“轻生活”(Light Life)合作研发出了植物蛋白基“无骨鸡翅”和“素食鸡块”,肯德基于2019年8月开始销售这两种产品,2020年3月起,加拿大1 200家星巴克与“超越肉类”合作,销售“人造肉三明治”。美国最大供应商克罗格公司推出了豌豆蛋白基“牛肉碎”、“汉堡”等无肉产品[2]。

2 植物蛋白基肉制品的营养性分析

相比于传统肉制品,植物蛋白基肉制品作为肉制品替代品,被认为是一种更健康、绿色可持续的产品[16]。在过去10年,全球肉类市场需求较高,尤其是美国、德国、法国和英国等发达国家对肉制品的需求较高。虽然肉类蛋白能够提供人体必需氨基酸,但胆固醇含量较高,这也成为驱动植物蛋白基肉制品市场增加的主要原因之一。摄入较高的动物蛋白与心血管死亡率呈正相关,而摄入较高的植物蛋白与死亡风险呈负相关,与动物蛋白相比,食用植物蛋白可降低心脑血管疾病的发病率。

植物蛋白营养较全面,但与动物蛋白相比,会缺乏一种或几种人体必需氨基酸[17]。豆类蛋白中蛋氨酸含量较低,谷物蛋白中缺乏赖氨酸,同时人体对植物蛋白的消化利用率较低[18],并增加了氮排放量。未加工蛋白的蛋白消化率校正氨基酸评分(protein digestibility corrected amino acid score,PDCAAS)一般在0.40~0.70,远低于加工的豆类蛋白及肉类蛋白[17]。食品中的碳水化合物和蛋白经加热会发生美拉德反应,蛋白质功能性和消化率下降,必需氨基酸利用率降低。在植物蛋白基肉制品中通常会添加锌、铁等无机矿物元素,但其与肉中天然存在的矿物元素之间的生物活性存在的差异仍尚不明确[2]。此外,过度加工使产品的部分营养物质流失,降低了产品的食用价值。食品营养和安全是人造肉发展的关键,营养物质的吸收、消化与代谢会影响人体健康,因此需要关注植物蛋白基肉制品加工过程中可能出现的营养问题,如抗营养因子及蛋白和油脂氧化等问题。

2.1 抗营养因子

植物蛋白营养价值高,但存在一些抗营养因子,例如大豆分离蛋白中存在的胰蛋白酶抑制剂、低聚糖,豆科植物种子中存在的植酸,此外还有α-半乳糖苷、蚕豆嘧啶葡糖苷、鞣质、生物碱等抗营养因子。胰蛋白酶抑制剂强烈抑制胰蛋白酶和糜蛋白酶的活性,通过形成复合物抑制蛋白的消化吸收[19]。低聚糖会引起人体胀气、腹胀等不良生理反应。植酸与无机阳离子、蛋白及淀粉结合形成植酸盐(肌醇磷酸盐),会降低基本营养素的生物利用率[20]。这些抗营养因子也会干扰其他营养物质的吸收,食用后可能出现胀气等生理反应[21]。因此,在产品生产过程中需要合理添加大豆蛋白,对豆类蛋白进行超高温处理以降低胰蛋白酶抑制剂活性[2],也可以采用超声、超过滤、浸泡、高静水压、膨化技术等物理方法使大豆胰蛋白酶失活,从而提高人体对蛋白的消化吸收。

2.2 蛋白质和油脂氧化

蛋白质和油脂氧化问题普遍存在于肉及肉制品中。植物蛋白基肉制品在生产过程中也可能出现氧化问题,从而影响食品品质,因此蛋白氧化也受到广泛关注[22]。热机械加工方式、植物油的加入、微量营养素(铁)以及营养强化剂(硫酸亚铁)的添加都可能诱导蛋白氧化[17]。加热会使大豆蛋白产生活性氧自由基,当加热到100 ℃时,大豆蛋白及小麦肽会产生羰基基团。大豆蛋白本身存在的脂氧合酶也会催化脂质氧化进而促进蛋白氧化。植物油在储存、销售或高温油炸过程中会发生氧化变质,多不饱和脂肪酸在形成氢过氧化物的过程中发生双键重排,形成共轭二烯和共轭三烯。氢过氧化物是主要的氧化产物,会分解为酯、内酯、醛、醇、酮、碳氢化合物等次级产物,这些产物会对食品的风味、香气、味道、营养价值和整体质量产生不利影响[23]。植物油中油脂的不饱和程度越高,特别是亚油酸和亚麻酸含量越高,越易引发油脂氧化链式反应。其中以亚油酸为代表的ω-6多不饱和脂肪酸会促进氧化应激反应,氧化低密度脂蛋白,导致慢性低度炎症、动脉粥样硬化及冠心病的发生[24]。铁元素和硫酸亚铁都具有促氧化的作用,会进一步加速油脂和蛋白氧化反应。蛋白氧化过程会发生一系列化学改变,包括羰基的形成、巯基氧化以及蛋白空间结构的改变。此外,活性氧自由基或者脂质氧化产物可以直接进攻蛋白质,影响氨基酸或者肽链结构,从而降低氨基酸利用率及蛋白消化率[23-25]。

目前已经规定植物蛋白基肉制品的过氧化值不可超过0.25 g/100g,因此在产品加工过程中需不断测定产品的过氧化值,以了解产品的氧化劣变程度。目前有研究表明,可以将铁元素以包埋的形式添加到人造肉中[11],也有研究将硫酸亚铁以包裹的形式添加到豌豆蛋白喷雾干燥颗粒中[26],从而降低蛋白的氧化程度。此外通过添加天然抗氧化剂也可以抑制产品氧化。

3 植物蛋白基肉制品的安全性分析

与其他食品一样,植物蛋白基肉制品加工过程的安全性问题是关键。对于微生物及化学安全性等方面的研究已比较深入,但对于植物蛋白基肉制品的安全性研究较少。然而,植物蛋白基肉制品生产加工过程也会带来一些安全性问题,如添加剂的使用、高温加热过程产生的有害物质、食品过度加工、蛋白致敏性、微生物污染问题等。安全可靠性是生产人造肉的关键和重点,因此有必要对植物蛋白基肉制品的安全性因素进行分析。

3.1 配方成分及添加剂

3.1.1 基本配方成分

一些植物蛋白基肉制品中会添加大量盐,有的产品含盐量甚至超出了肉制品的含盐量[2]。素食汉堡中钠含量为327.43~609.38 mg/100g(未考虑调味品及面包中的钠盐),与未添加调料的牛肉相比,添加调料的牛肉饼中钠含量约增加5.5倍[14]。“素食汉堡”低脂肪、高纤维,但为了模拟牛肉汉堡的口感添加了大量食盐。高血压和心脑血管等疾病与食盐摄入过量相关,应该降低钠盐的添加。降低盐的添加量会减弱产品风味,影响产品的质地,因此,可通过添加天然风味添加剂以减少盐的添加,同时弥补低盐带来的风味不佳的问题。利用海洋植物提取物、微粉化盐、氯化钾、硫酸钾、氯化钙和硫酸镁替代钠盐或者添加植物源蛋白水解物从而减少钠盐的添加[27]。同时有学者发现,蛋白酶解物、植物油、氨基酸、还原糖等经美拉德反应合成肉味香精、利用酵母菌株合成风味强化肽可以提升人造肉呈肉香味[28]。

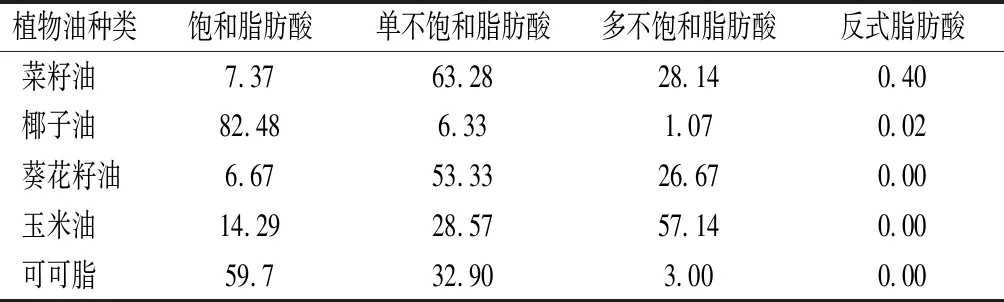

脂质是维持产品嫩度、多汁性、口感、风味释放的重要成分,同时提供营养及能量,同时也应该关注在产品加工过程中油脂引起的黏性问题,从营养角度讲,人类膳食中摄入的油脂也备受争议。植物蛋白基肉制品中会添加大量饱和脂肪酸,饱和脂肪和反式脂肪会增加低密度脂蛋白胆固醇水平,降低高密度脂蛋白胆固醇水平,摄入过量饱和脂肪会增加血液中的胆固醇水平,不利于人体健康。在植物蛋白基肉制品生产过程中通常会添加椰子油、橄榄油、菜籽油、玉米油、芝麻油、可可脂以及其他植物油[14](表1)。“超越汉堡”和“不可能汉堡”2种现代人造肉的脂肪含量与麦当劳牛肉类似,前者为15.93 g/100g和12.39 g/100g,后者为20.00 g/100g;前者饱和脂肪含量为5.31 g/100g和7.08 g/100g,后者为8.33 g/100g。其中,“超越汉堡”中添加了可可脂,构成可可脂主要的脂肪酸为长链脂肪酸,每100 g长链脂肪酸含有59.70 g饱和脂肪,32.90 g单不饱和脂肪和3.00 g多不饱和脂肪[16]。研究表明,饱和脂肪会激活人体炎症基因的表达,游离或者结合的脂肪酸通常结合到胆固醇或者蛋白质分子上,降低肥胖脂肪组织的胰岛素抗脂能力以及肥胖细胞对脂肪酸的酯化能力[29]。

表1 不同植物油的组成 单位:g/100g

3.1.2 添加剂

肉制品中通常会添加一些添加剂,主要包括:防腐剂、抗氧化剂、营养强化剂及提高产品品质的添加剂。山梨酸钠和山梨酸钾是肉制品中主要的防腐剂、抗氧化剂、稳定剂,山梨酸钠对人体外周血淋巴细胞具有遗传毒性作用,而山梨酸钾与抗坏血酸结合使用具有致突变性[30],规定肉制品中山梨酸钾的最大添加量不能超过0.075 g/kg,灌肠类肉制品不能超过1.5 g/kg。亚硝酸盐及硝酸盐是肉制品生产过程中经常添加的一种发色剂,保持肉鲜红的色泽,但亚硝酸盐容易生成具有强烈致癌性的亚硝胺,规定肉类中的最大添加量不能超过0.15 g/kg。谷氨酸钠可以提高产品的风味,但这种风味添加剂可以引起肥胖、代谢紊乱、人体代谢综合症、神经毒性效应等疾病[31]。

植物蛋白基肉制品也会添加一些添加剂,包括增稠剂、黏结剂、着色剂、调味料、抗菌剂、抗氧化剂等[2](表2),从而赋予产品良好的色泽、口感、新鲜度,并提高产品货架期。淀粉、菊粉、甲基纤维素、阿拉伯胶、黄原胶、卡拉胶等作为增稠剂,用于与水或脂肪与蛋白结合提高产品的稳定性,但关于人造肉中的黏合剂和胶体物质对消费者的安全影响广受争论。着色剂赋予产品良好的色泽,增加消费者的可接受度,应用于植物蛋白基肉制品的着色剂主要有红曲红、甜菜红、番茄红、高梁红、焦糖色等,天然色素的安全性较高,可以放心使用。具有代表性的是化学结构与血红蛋白和肌红蛋白相似的大豆来源化合物——大豆血红素,“不可能汉堡”中添加了这种着色剂,赋予了植物蛋白基肉制品与牛肉类似的色泽与质地[14],加热过程产生肉的颜色并且散发肉的香气。2019年12月19日,美国食品药品监督管理局正式批准大豆血红素为一种安全着色剂[32],而在欧盟、日本等发达国家以及中国还未得到批准。目前,植物蛋白基肉制品市场主要受到消费渠道及对产品成分的担忧,因此应减少添加剂的使用或者添加一些天然添加剂,同时添加剂的使用要严格按照法律规定合理添加,更好地保障食品质量安全。

表2 植物蛋白基人造肉中常见的添加剂Table 2 Common additives found in commercial plant protein-based meat alternative products

3.2 加工方式

3.2.1 高温加热

一般肉制品加热需要75 ℃就可以使蛋白发生变性,而植物蛋白需要加热到90 ℃才可使蛋白变性。植物蛋白食品加工过程的热处理使蛋白结构发生构象变化,蛋白发生解聚、变性、重组,吸收消化率下降,生物利用度降低。高温加热也会使植物蛋白基肉制品各成分之间发生相互作用,产生一些有害物质,美拉德反应过程可能产生潜在的有毒化学物质,例如丙烯酰胺和5-羟甲基-2-糠醛[33]。富含蛋白质的食品经高温加热也会产生杂环芳胺等致癌致突变性化学物质,肉制品经过烤制、油炸、炭烤高温加热会产生多种杂环胺、多环芳烃等有害化学物质,因此被国际癌症研究机构列为一级致癌物[34]。植物蛋白基肉制品在经过高温处理过程中也可能产生有害的化学物质。为降低高温加热产生的有害物质并提高蛋白利用率,可以利用乳化的方式形成凝胶以降低加热温度,从而提高食品安全性。

3.2.2 过度加工处理

过度加工食品是指多种成分通过化学过程进行改性,添加风味添加剂、着色剂、乳化剂等加工而成的产品,包括零食、重组肉、冷冻食品和软饮料等[35]。过度加工产品包括从原料中提取的或经有机合成的,这种产品热量高、蛋白及微量元素含量低、含不健康脂肪及精炼淀粉[36]。过度加工产品含有5种以上成分,其中典型的成分包括油脂、盐、加工或经改性的成分。植物蛋白基肉制品中的蛋白、油脂、碳水化合物已被列入过度加工成分,“超越肉类”标签上列出了17种成分,“不可能汉堡”列出了21种成分[37]。一般植物肉蛋白产品配料表越复杂,对人体健康越不利。

人们主要比较不同食品之间的营养及健康价值,而对过度加工产品的关注较少。例如经常食用的面粉作为过度加工产品添加到植物蛋白基肉制品中,而消费者往往忽视这一点。研究证明,现今肥胖及2型糖尿病发病率与过度加工产品的食用有关[38],且食用过度加工产品产生的负面影响都与高糖,高脂,高钠盐,低蛋白,低纤维有关[39],过度加工产品也可能通过改变肠道微生物来扰乱能量平衡[40]。因此应尽量减少过度加工成分的使用,使用未加工或者最低限度加工的产品或者调整产品配方比例。

3.3 致敏性

用于生产植物蛋白基肉制品的主要成分——植物蛋白提供人体必需氨基酸,但一些豆类蛋白可能引起人体过敏反应。大豆蛋白是一种较为常见的过敏源蛋白,其中微量水平(μg~mg)的大豆蛋白就会引起易过敏人群体内过敏反应[41]。11S和7S球蛋白是大豆中两种主要的蛋白组分,这两种组分也是存在于豆腐中的主要过敏源[42]。β-伴大豆球蛋白是7S蛋白组分的主要成分之一,研究发现,β-伴大豆球蛋白经人体消化2 h后,仍可保持完整结构,从而引起人体过敏反应[43]。比较严重的过敏症是人体血清中的Ig E与蛋白结合发生的超敏反应,这种反应会引发皮肤(麻疹)、呼吸道(喘息、咳嗽)和胃肠道(恶心、呕吐、腹泻)等不同部位的生理反应[44]。食用含有小麦蛋白及花生蛋白的产品也可能引发过敏反应,其中湿疹是一种主要的过敏反应[45]。与大豆蛋白相比,豌豆蛋白没有致敏性,因此越来越多的植物蛋白基肉制品中添加豌豆蛋白来代替大豆蛋白。生产商也需要明确公开商品标签,向消费者传递准确有效的信息以供其参考,提示相关过敏人群谨慎食用。目前,科研人员也在致力于研究交联剂的添加对人体蛋白消化率及过敏反应的影响。

3.4 微生物污染

食品微生物污染一直是影响我国食品安全的首要因素。植物蛋白基肉制品高水分、中性pH容易引起微生物污染。植物蛋白基肉制品在生产过程中,添加的植物成分、食品添加剂、调味料和生产设备中存在的微生物会带到整个加工过程中。影响微生物生长繁殖的主要因素为水分、pH值等,其中主要的腐败菌包括清酒乳杆菌和明串珠菌[18]。例如生面粉中存在一些潜在的有害物质主要是小麦生产运输过程产生的微生物及真菌毒素,若处理不当会对消费者健康产生危害[46];豆豉是由大豆蛋白经过霉菌发酵制成,发酵过程也可能产生有害微生物,从而导致食品腐败或其他食品安全问题[47]。产品加工过程中通常会添加一些生的配料或者高水分含量的配料,加热处理会降低产品的水分含量,但微生物仍可在中性pH值及适量盐环境下生长繁殖。产品中风味物质、香辛料的添加也是微生物污染途径之一[48]。在产品包装、运输及储藏过程也会存在微生物污染问题。因此,为了防止微生物在整个生产过程中的生长繁殖,需要结合物理及化学手段抑制微生物污染问题:(1)需要对原材料进行严格筛选,对生产设备进行严格清洁、对加工过程的条件参数进行严格控制、对包装运输过程进行智能化监测;(2)目前大多植物蛋白基肉制品都采用冷冻方式进行储存,气调包装可以使产品保存一个月[49],选择冷冻加气调包装的方式可有效延长产品的货架期,WILD等[50]研究发现,经过热挤压处理的人造肉经进一步灭菌,并将其置于6 ℃环境下储存时,微生物活性显著降低;(3)针对植物蛋白基肉制品和肉制品中共同存在的腐败菌,可以利用乳酸或醋酸降低其水分活度,抑制单核细胞增生李斯特菌等腐败菌的生长繁殖,研究表明,在“素食鸡块”中添加高浓度的混合醋酸钾和乳酸钾、1.5%浓度的液体醋和风味添加剂抑制了乳酸菌的生长,从而提高了产品的货架期[27];(4)基因组测序技术也是未来食品微生物检测的一种有效手段[47]。

4 结论与展望

面对人造肉在营养健康、食品安全、价格、产品标签等方面问题的出现,针对具体问题找到其解决方案,使植物蛋白基肉制品在风味、口感、质地、外观等方面更接近于肉制品,同时更应加强食品安全管理,重视质量安全防控,使食品安全监管向智能化、检测可追溯系统化、产品质量向国际化方向发展,通过提升过程控制和测试可追溯性,构建新食品安全的智能监管。具体措施包括:(1)在生产植物蛋白基肉制品过程中要严格控制配料成分,对从原料端到包装的整个生产加工过程进行严格监测,控制微生物的生长繁殖;(2)产品包装应具有良好的密封性、牢固性和完整性;(3)通过添加天然抗氧化剂抑制脂质及蛋白氧化问题;(4)减少高温加热处理,通过蛋白乳化以降低加热温度,从而降低有害物质的形成。减少消费者对于植物蛋白基肉制品安全问题的担忧,推动我国植物蛋白基肉制品的创新和研发。

此外,科研人员应对产品配方成分进行深入研究:(1)了解各成分的物化性质和功能性以及各成分之间的相互作用;(2)结合营养学方面的知识,不断探索不同配方成分之间如何达到平衡浓度,从而更有效地解决植物蛋白基肉制品可能出现的潜在安全问题,让消费者及生产商更好地了解植物蛋白基肉制品的安全性,最终使植物蛋白基肉制品兼顾安全、营养、口感、质地和外观方面的优势,这可能是未来植物蛋白基肉制品市场不断扩大的关键。