云冈石窟沉浮史

于春 卢继文

1901年,日本工学博士伊东忠太(1867— 1954)受东京帝国大学(现东京大学)的派遣,前往北京对紫禁城进行实测和拍照,名义是为日本的古建筑保护和维修提供参考。恰逢庚子之变,八国联军瓜分占领了北京城,日本军队驻守在紫禁城一带,为伊东的调查提供了直接帮助。伊东忠太当时是东京帝国大学建筑学的助教授,兼任平安神宫(纪念桓武天皇的神社)造神宫技师和天皇内务技师。在北京期间,伊东调查队对雍和宫、孔庙、颐和园等皇家建筑也进行了考察。此次北京之旅,开启了伊东忠太在中国的学术之旅。

伊东出生于明治维新的初期,14岁之前,他一直接受江户时代遗留下来的传统教育,日本人称之为“汉学”,主要是儒家传统教育。除了《论语》《大学》,伊东酷爱中国古典名著,例如《红楼梦》《西游记》《三国演义》《水浒传》《聊斋志异》等。他的次子伊东佑信回忆,父亲甚至在饭后还会让大家背诵文天祥的《正气歌》。幼年时代的汉学教育,奠定了伊东忠太对传统文化的坚守,也在他心里播下了一颗向往中国的种子。

14岁之后,伊东进入东京外国语学校接受西方教育,即所谓的“洋学”。除专业学习德语外,还有地理、历史、数学等科目。1889 年,17岁的伊东忠太考入东京帝国大学系统学习建筑学,本科毕业后进入研究生院,开始以古代建筑史作为自己一生的追求和研究。在研究生院期间,他认识了一位与他共进的挚友—美术史家冈仓天心(1863—1913)。二人携手在明治维新全盘西化的浪潮中,致力于发扬传统文化,被称为“国粹主义”的代表。在冈仓天心的鼓励之下,伊东对日本现存最古老的佛教寺院—法隆寺进行了调查、测绘和研究,完成了《法隆寺建筑论》。此文让他在日本的古建筑研究领域崭露头角。1901年调查北京紫禁城时,伊东忠太已是日本最著名的古建筑专家之一。

紫禁城的调查激发了伊东对中国古建筑的兴趣,调查结束归国之后,伊东忠太立刻向日本文部省提出申请,做一次跨越全球的古建筑考察:从日本出发,自北向南穿越中国,从海路到印度、埃及,过地中海进入欧洲,再经由美国回到日本,计划历时三年零四个月。这是一个令人称奇的调查计划。正是在这个惊奇计划的伊始,1902年6月18日,调查队在山西大同“重新发现”了云冈石窟。根据伊东的调查日记,他们在云冈石窟只停留了一天时间,但是很显然,在这一天时间里,伊东忠太被云冈巨大的洞窟和石佛深深震撼了。

日本国内对伊东一行考察给予了很高的支持和关注度,日本《建筑杂志》开设专栏“伊东博士的消息”报道伊东行程。1906年,《建筑杂志》第106号登载了伊东的《云冈旅行记》,这是近代世界学术界对云冈石窟最早的报道。同年,日本考古学杂志《国华》登载了伊东忠太的《支那山西云冈石窟寺》,文中介绍云冈石窟的年代是北魏,造像与拓跋氏历代帝王关系密切,简略叙述了云冈石窟的现状,并刊登了他绘制的8座洞窟的平面图。在这篇文章中,伊东再次强调,云冈石窟的发现是他在亚洲调查中最重要的事项之一。

不可否认,正是因为伊东忠太的考察和报道,云冈石窟开始引起学者们的关注。1907年3月27日,法国汉学家爱德华·沙畹(1865—1918)从巴黎出发,通过西伯利亚大铁路到达沈阳。5月29日沙畹一行5人从北京出发前往山西考察。

在俄国助手阿列克谢耶夫(1881—1951)眼中,沙畹是一个“非常可悲的自由资产者”“急性子的书呆子”“带有偏执的学究”,但这些有趣的评价并不影响沙畹是公认的第三代法国汉学家。同时代的中国学者也对他赞叹有加,王国维称赞沙畹“于汉学及东方学,不但博览旁通,知识渊博,且能明解中国礼教道德之精义,为其他西方学者之所不及”。

除了助手阿列克谢耶夫,沙畹一行中还有北京摄影师周裕泰、拓印师宗师傅以及一位宋姓杂役。周裕泰和宗师傅在云冈石窟的考察中发挥了极为重要的作用,在后来沙畹编纂的《华北考古记》中选用了云冈石窟78张照片和若干拓片。沙畹显然比伊东忠太更有准备,因为他早在云冈石窟被报道的初始,就意识到这处石窟的重要性,并撰文发表在《亚细亚学报》上。1906年伊东忠太关于云冈石窟的文章发表之后,更是激起了他对云冈石窟的向往。

但是,当沙畹到达云冈石窟之后,失望之情留于言表。他在报告中写道:“说实话,眼前的景象不大让我们心慕神追。大佛的规模相当宏大,面部呆板,形态笨重,这与其被重绘或重塑过有关。总的来说,聚集在寺院中央区的大部分洞窟并没有为考古学者提供所有期待的东西,因为洞窟毁坏和重修严重。在石头风化的地方,开了一个柱状的孔洞,往里插入了一些小木樁,以此固定泥层。不少雕塑上留下了修复工作的痕迹。胶泥脱落,木榫腐烂,因为岩体崩裂,柱状孔洞也无法看到。即使雕塑没有用草拌泥重修过,也涂刷了石灰浆。”沙畹看到的是历代(主要是清代)信众在石窟内的重绘和补塑,伊东在他的文章中并没有介绍这些低劣的妆彩和重修。

尽管沙畹受到了一点打击,但他对云冈石窟的调查和研究却毫不含糊。他首先提出将“昙曜五窟”编号为第16—20窟,这个编号一直延用至今。他将云冈石窟分成3个区:一区(中央区)、二区(东区)和三区(西区)。沙畹对东区的各座石窟没有编号,其中包括石鼓洞、寒泉洞、灵严洞。从中央区洞窟开始编号第1—9窟,西区石窟群编号第10—20窟。相比伊东忠太,沙畹更注意石窟雕塑的题材,指出浮雕佛传的内容有太子劲射、后宫嬉游、父子对话、邂逅老者、邂逅病者、邂逅死者、邂逅后宫沙门、妇女睡眠、逾城出家等。

沙畹的考察活动得到法国教育部、法国远东学院、法兰西铭文与美文学院等机构的资助,所以他考察途中一直坚持将所见所闻写信汇报给相关学术机构,并陆续刊登在法国的学术刊物上。包括云冈石窟在内的诸多中国古代文化遗产逐渐登上了世界学术舞台。

然而,在当时中国国力低弱的背景下声名鹊起并不一定是件好事。沙畹本人是个古物爱好者,他对收集中国的古代文物十分感兴趣。沙畹门下的伯希和(1878—1945)从敦煌莫高窟藏经洞掠走了文书6000余种、绘画200多幅,还有幡幢、木制品、字模和其他法器无数。查尔斯·朗·弗利尔(1854—1959)在沙畹的感召下到中国进行了一个多月的旅行,在龙门石窟停留了12天之后,他的收藏兴趣很大一部分都集中在中国古代佛教造像艺术品上。弗利尔没能来得及考察云冈石窟,还一直心存遗憾,1916年9月1日,古董商卢芹斋从伦敦发出的一封回复弗利尔的书信中说:“这里我给您附上另外一张照片,是一件早期的石雕像,它三年前由一位奥地利人带到巴黎,是从云冈石窟上凿下来的,沙畹先生对它进行过研究。” 嗅觉敏锐的古董商人们已经懂得利用学者的考察成果进行交易。

大洋的另一端,伊东忠太的挚友冈仓天心以美术史家的身份多次来到中国旅行和考察,并在助手早崎梗吉的帮助下,通过各地的古董商人将大量的中国古代佛教文物运往日本。西安书院门宝庆寺塔上的34件唐代造像石因此流散到世界各地。最恶劣的是日本古董商山中定次郎一行将山西天龙山佛像盗凿得体无完肤,再也看不到一尊完整的造像。这恐怕是曾经目睹云冈石窟辉煌的北朝人想象不到的结局。

记忆:北魏

大约比伊东忠太的报道早1500年,曾经有一位北魏学者用笔墨记录下云冈石窟的辉煌:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺。”这寥寥数语,竟成为了北魏人留下的关于云冈石窟的唯一一份直接描述。

这个人是郦道元,这句话出自其地理名著《水经注》。和明代著名旅行家徐霞客不太一样,郦道元有一个比较风光的身世,并在正史《魏书》和《北史》里留名。有唐代学者考证,郦道元的远祖是汉代开国功臣郦食其和郦商,但几百年的变迁,远祖真伪实在难辨。比较可靠的是郦道元说“余六世祖乐浪府君”,从六世祖开始,郦道元的祖辈大部分官至太守。《魏书》记载,郦道元的父亲郦范“智器而达”,与北魏皇室关系密切,进爵为侯,北魏太和时期(477—499年)曾任青州刺史。郦道元跟随父亲升迁的步伐,游历了大好河山。

北魏自386年建国,到534年分裂成东、西魏,继而北周代西魏,北齐代东魏,构成了北朝的历史。北齐人魏收于天保二年(551年)奉诏撰写北魏历史,他参照北魏人邓渊撰《代记》、崔浩撰《国书》和其他相关文献,编撰成《魏书》。关于佛教传入中国、北魏佛教发展的诸多故事就记录在《魏书·释老志》中。《魏书·释老志》里也有一句关于云冈石窟的记载:“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”,意思是昙曜法师禀明了文成帝(拓跋濬,452—465年在位),在京城(平城,今大同)西的武州塞开凿山石,建造了石窟五所,每所石窟凿刻一尊佛像,最高的有七十尺(约23.3米),其次为六十尺(20米),雕刻伟岸,装饰绮丽,当世第一。这段话就是今天云冈石窟“昙曜五窟”得名缘由,说明昙曜五窟的修建得到了北魏皇帝的支持,始凿于文成帝在位期间,这正是北魏云冈石窟开凿的第一个阶段。

正史《魏书》也记录了文成帝之后的皇帝们曾多次临幸云冈石窟,在这期间,云冈石窟的规模不断扩大。《魏书》卷六《显祖纪》记载文成帝之子献文皇帝(拓跋弘,465—471年在位)于皇兴元年(467年)秋八月丁酉“行幸武州山石窟寺”。同月,献文皇帝改年号为“皇兴”,并且在“天宫寺铸大佛像,高四十三尺,用铜十万斤、黄金六百斤”。可见皇帝巡幸云冈石窟并不是一时兴起,而是与庙堂谋算和社会发展密切相关。

到访云冈石窟最多的还是北魏孝文帝拓跋宏(471 —499年在位)。《魏书》卷七《高祖纪》记载,延兴五年(475年)五月丁未,9岁的孝文帝第一次来到云冈石窟,六月即颁令禁杀牛马,是因牛、马为农、兵所需,故禁杀之。太和元年(477年)五月乙酉,孝文帝亲临武州山“祈雨”,为民生祈福。太和四年(480年)八月戊申,孝文帝“幸武州山石窟寺”,并且住了两个晚上才返回皇宫。就在这个月,北魏各路军队大举南下攻齐,这是对南齐发动的规模最大的一次进攻。为平定民心,孝文帝不仅临幸了佛教石窟寺,还下令重建道教东明观,亲见80岁以上的老人,赐衣服和粮食,免除他们徭役。为军民得胜祈福,寻求江山稳固,可能是孝文帝临幸云冈石窟时最大的心愿。另外,太和六年(482年)三月辛巳、七年(483年)五月戊寅朔、八年(484年)秋七月乙未,孝文帝还临幸云冈石窟三次。

细细数来,史书中至少有7次北魏皇帝前往云冈石窟的记录。“上有所好,下必盛焉”,不管是酈道元所形容的“真容巨壮,世法所希”,还是魏收所描绘的“雕饰奇伟,冠于一世”,云冈石窟的开凿得到北魏皇室支持,佛教造像活动在北方各地逐渐走向兴盛。这期间,昙曜五窟的东侧出现一组组两个类似的石窟并列的“双窟”,这是北魏云冈石窟开凿的第二个时期。

然而,随着孝文帝迁都洛阳(493—494年),朝堂随之南下,平城被反对汉化政策的鲜卑贵族旧势力占据。云冈石窟失去了皇室临幸的眷顾,武周(州)山不再是权贵独占的佛教圣地。这期间云冈石窟不再有大规模的开凿活动,而在昙曜五窟的西侧出现了一群小型造像龛,原来大窟周边的空崖壁上,也被补凿出许多小造像龛。这是北魏云冈石窟开凿的第三个时期。虽然孝文帝和他的继承者宣武帝多次北巡,以显示朝廷对平城和北方边镇的控制,但是在孝明帝时期,随着鲜卑人内部矛盾激化,加之朝政的逐步混乱,最终导致了平城彻底衰落。云冈石窟也随着北魏的衰亡淹没在战乱之中。

534年,北魏分裂成东魏、西魏之后,经历了接近半个世纪的对峙。孝文帝南迁所建之洛阳都,在双方的拉锯战中几乎成为废墟。东魏武定五年(547年),抚军司马杨衒之重游洛阳,将所见洛阳之寺院、景物和传说故事写成了佛教史上的名著《洛阳伽蓝记》。此时,杨衒之所见之洛阳“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟,墙被蒿艾,巷罗荆棘”,与二十多年前他曾经拜谒的繁华极盛之帝都截然不同。

在平城和洛阳相继衰败的同时,以东魏都城邺城(今河北临漳)和西魏都城长安(今西安)为中心,中国北方地区兴起多个新的佛教造像地。在战乱纷纭的北朝中晚期,中华大地上遍开佛教造像之花:从胶东半岛的青州,到陇东的麦积山,再到河西走廊西端的敦煌莫高窟,为隋唐时期佛教传播和造像艺术的全盛奠定了基础。

遗忘:隋唐时期

581年,北周重臣杨坚逼迫北周静帝宇文赟禅让,建立了隋朝,定都长安,并逐步实现了大江南北的一统,迎来了自三国鼎立以来时隔三百余年的相对稳定,也开启了隋唐时代佛教发展的全盛期。

隋代的佛教發展与隋文帝杨坚的支持直接相关。相传,杨坚母亲吕氏于大统七年(541年)六月癸丑夜,在冯翊(今陕西大荔附近)的般若寺生下杨坚,是时“紫气充庭”。有一位来自河东的尼姑禀告:这个孩子太特别了,不能养在俗间。吕氏听从了尼姑的建议,将杨坚交给尼姑带到河东地区寺院去养育。佛教寺院保护杨坚顺利出生和平安成长,无疑是隋朝三帝崇佛的原因之一。一般认为隋代和唐初的佛教艺术受到北齐的影响,应该也和杨坚父子对河东地区的侧重经营有关。佛教成为隋朝皇帝们治理社会、树立自己“正法国王”形象和团结各阶层民众的重要工具。

最让人惊叹的,莫过于敦煌莫高窟。在隋代短暂的38年中,莫高窟居然开凿了90余个洞窟,平均每年近3个。隋朝的西北方当时谈不上安定,突厥都蓝可汗再度兴起,正在高昌等地努力扩大影响,加之青海等地吐谷浑等不时犯边。莫高窟正是在这样的历史背景下,创造了1600多年历史中年均开凿数量之最。

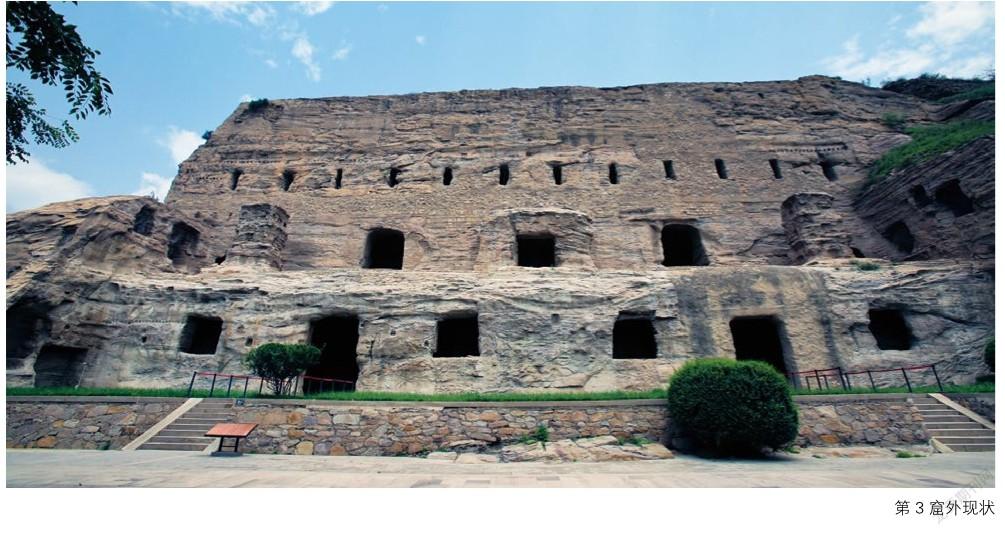

“三百年河东,三百年河西”,在佛教艺术蓬勃发展的隋代,昔日的国都平城已经沦为恒安镇下属的一个小地方,云冈石窟也只留下一个“疑似”隋代开凿的洞窟和造像—第3窟的倚坐大佛和菩萨像。之所以“疑似”,是因为这个窟和造像也有可能开凿于唐代初年。著名考古学家宿白先生从一篇隐藏在《永乐大典》里面的碑记中找到了相关线索。1947年,25岁的宿白在参加北京大学图书馆所藏善本古籍整理工作时,无意间发现了《永乐大典》内引的《大金西京武州山重修大石窟寺碑》文一篇,碑文有两千余字,记述了云冈石窟自唐代到金代的兴修、设置,“记述详细,征引宏博”,为云冈石窟的研究提供了绝好的文献材料。碑文中有一句“唐贞观十五年守臣重建”,宿白根据《元和郡县志》《新唐书·地理志》等史书的记载,考证贞观十四年(640年)唐朝曾将云中郡改为朔州,治恒安镇,碑文中贞观十五年恒安守臣重建云冈石窟的记载是可信的。

另外,在唐高宗永隆元年(680年)慧祥所撰的《古清凉传》上也有一条重要记录。《古清凉传》是佛教圣地五台山的9本志书之一,考证五台山佛教胜迹的由来,讲述各种佛法灵验的感通故事。书中讲到,在五台山中台的南面三十余里,有三间石室,是唐高宗咸亨三年(672年)俨禅师在此修立的。俨禅师本来是朔州人(今大同、朔州一带),17岁出家后,曾在恒安镇“修理孝文石窟故像”。咸亨四年(673年),俨禅师卒于石室内。可以推测,俨禅师修缮云冈石窟的时间应该是高宗咸亨三年之前的唐代初期。

但在唐初,佛教的地位一直受到压制。高祖李渊自认为是老子李耳的后裔,尊老子为“圣祖”,他与太宗李世民都曾经颁布过“道先释后”的法令,宣布佛教位居道教之后。所以唐初的佛教艺术遗迹显得尤为稀少、珍贵。

这种情况在贞观年间(627—649年)逐渐得到改善。大约在贞观二至三年,太宗下令在唐朝开国战役之地建佛寺刻碑铭,纪念阵亡将士,史称“建七寺之诏”。今陕西彬县昭仁寺碑、河南荥阳等慈寺碑等都在其中。玄奘正是在这个佛道竞争尤为激烈的时候西行而去,求取大乘真经。直到贞观十九年(645年)返回长安之时,太宗亲诏玄奘到洛阳见驾,玄奘自此卷入了李唐宫室之争斗。高宗即位之后,显庆三年(658年)玄奘自大慈恩寺移居西明寺,随即又远迁至玉华寺(今陕西铜川玉华宫)一心翻译佛经,远离了长安这个是非之地,麟德元年(664年)卒于玉华寺。

玄奘退出长安舞台的时候,另一位大德—道宣开启了自己的光辉旅程。道宣一生中大多数时间隐居长安南面的大山内,时称“南山”,他研究佛教律法,所以又被称为“南山律祖”,所创立的佛教宗派称为“南山律宗”。道宣是一位高产的僧人,著作等身,佛教典籍的大量涌现,也是佛教中国化和全面发展的标志。在道宣的著作里,他一再宣扬云冈石窟的事迹。他为《魏书·释老志》作注时写到:“今时见者传云:谷深三十余里……各凿石为龛,容千人,已还者相次栉比,石崖中七里,极高峻,佛龛相连,余处时有断续,佛像数量,孰测其计”,“有一道人,年八十,礼像为业,一像一拜,至于中龛而死,尸僵伏地,以石封之,今见存焉,莫测时代”。他的另一名著《续高僧传》收录了昙曜的生平,并说:“武周山谷北面石崖……东头僧寺恒共千人。碑碣见存,未卒陈委。”他在佛教目录经典《大唐内典录》还记录云冈石窟在“恒安郊西……谷东石碑见在,纪其功绩不可以算也。其碑略云:自魏国所统赀赋,并成石龛,故其规度宏远,所以神功逾久而不朽也”。

也许正如道宣所述,北魏开凿的石窟“神功逾久而不朽”,加之其远离政治、经济中心,为唐朝与北方民族征边之战的前沿,导致隋唐这一佛教盛世,竟然只留下第3窟一处造像。这也是武周山开凿石窟的尾声。

沉浮:宋金元明

梁思成先生考察云冈石窟的时候曾遍翻宋代金石学著作,令他感到疑惑的是,如此巨大的石窟,金石学著作上却看不到相关的只言片语。梁思成认为云冈石窟虽然规模宏大,但文字碑铭却不多见,故没有得到宋代金石学家的关注。这其中还有更显著的原因—北宋时期云冈所处的山西北部地区是辽朝的统治范围,金石学家们可能很难穿越边界“出国考古”。

建立辽朝的契丹本信仰萨满教,万物有灵,崇拜祖先。唐末,武宗(840—846年)推行灭佛政策,河朔三镇(今河北、山东、北京及长城一带)的藩镇割据势力不服从武宗灭佛之诏,大量中原僧众逃往北方,造就了五代至辽时期当地佛教的兴盛,为今天留下不少佛教文化遗产,如山西大同华严寺、应县木塔,天津独乐寺等。

民国时期,学者们就发现了辽代(916—1125年)云冈实施了浩大的修复工程,从云冈以东的观音堂、佛字湾开始,到云冈以西三十里的焦山寺,到处都留下了辽代人重建佛寺的砖瓦、柱础、佛像等遗迹。他们营建寺院,重修云冈石窟的窟前建筑,修理北魏造像并妆彩,极尽所能地在云冈石窟表达对佛教的虔诚之心,云冈石窟终于迎来了久违的中兴。

云冈石窟中留下了不少辽代重修的题记。第13窟南壁下部佛龛座上的铭记有“契丹”“耶律”“□修大小一千八百七十六尊”“戊午”等字样,日本学者水野清一推测为辽道宗太康四年(1078)修整造像所留。但辽代修整造像的方法是用泥敷、泥塑,与北魏石刻佛像的风格相差甚远。日本学者利用侵华战争期间日寇对大同一带的占领,将部分辽代泥皮捣毁,以一睹北魏造像的风采。最早破坏辽人功德的是辽末追捕天祚帝的金兵,《亡辽录》记载金兵恰巧与天祚迎面相遇,天祚帝“大窘”,仓皇地从云中府由石窟寺入天德军。金兵衔尾追逐,官军焚扰,大同城内寺院如华严寺、普恩寺(即今善化寺)都遭毁坏,都城四陷,殿阁楼观瞬间惨遭焚毁。云冈石窟的辽代建筑也被严重破坏,几乎“扫地无遗”。

金朝(1115—1234)是由女真在北方地区建立的王朝,与南宋对峙。金初,大同设都元帅府,曾经掳北宋徽、钦两帝的宗翰于天会九年(965年)令元帅府改拨河道,武州川水始自云冈石窟第39窟以西绕武周山南侧向东流去。金代皇统三至六年(1143—1146),僧人禀慧开始集资修复石窟造像。在“武将军前西京军器库使骑都尉太原县开国男食邑三百户王庆佑”为首的施主们资助下,禀慧完成了对云冈石窟部分寺院的修缮,并刻下了宿白1947年所发现的《大金西京武州山重修大石窟寺碑》。碑文中,第一次完整列出了辽金时期云冈石窟十座寺院的名字:通乐寺、灵岩寺、鲸崇寺、镇国寺、护国寺、天宫寺、崇教寺(或崇福寺)、童子寺、华严寺、兜率寺。

宿白先生考证,金代禀慧修建的“灵岩大阁”很可能位于云冈石窟第3窟外,金代灵岩寺就是今第3窟。1993年,考古工作者对第3窟窟前和窟内进行了清理,发现北魏开凿石窟时遗留的未完工的基岩地面、唐代整理的窟前地面及修筑的台基,以及金代修筑的殿堂建筑遗迹的夯土柱基等,出土了大量陶片、瓷片、石雕、钱币和建筑构件,有力支持了宿白的观点。

虽然至今我们还未能找到《大金西京武州山重修大石窟寺碑》实物,但是根据其他文献记载,此碑元代末年尚存,可能遗失于明代中期。元代人在云冈石窟留下的游记现存两处:一处在第33窟北壁,为至元(1264—1294)、大德(1297—1307)年间书写;一处在第4窟南壁,为延祐年间(1314—1320)书写。考古清理发现昙曜五窟前辽代敷地方砖之上,有辽金以后所敷的长方砖地面,有可能是元代人的修复遗存。

此时的云冈石窟,竟一度成为道家修炼之地。云冈第2窟外壁上方的“山水有清音”“云深处”摩崖题刻、靠近第3窟的“碧霞洞”石室,都是道教遗迹。有学者考证,全真道在金元之际入住云冈,撵走僧人,并将佛像改塑为道像,许多佛像遭受灭顶之灾。云冈石窟的佛像虽然有巨大的体量,但是在元代广袤的领土、复杂的人群和多元的宗教信仰中,很难再激起新的浪花。

《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记载的10座寺院随着元朝覆灭沉入历史长河。明代大同为边防地区,今天武周山上的夯土城堡就是万历二年(1574)改建到冈上的军事戍堡—云冈堡,“周一里四分零,高连女墙三丈五尺。地近腹里,无分管边墙,止设火路墩八座”,云冈二字开始出现在各种记载之中。今天我们称“云冈石窟”,应该是从“云冈堡”之名而来的。

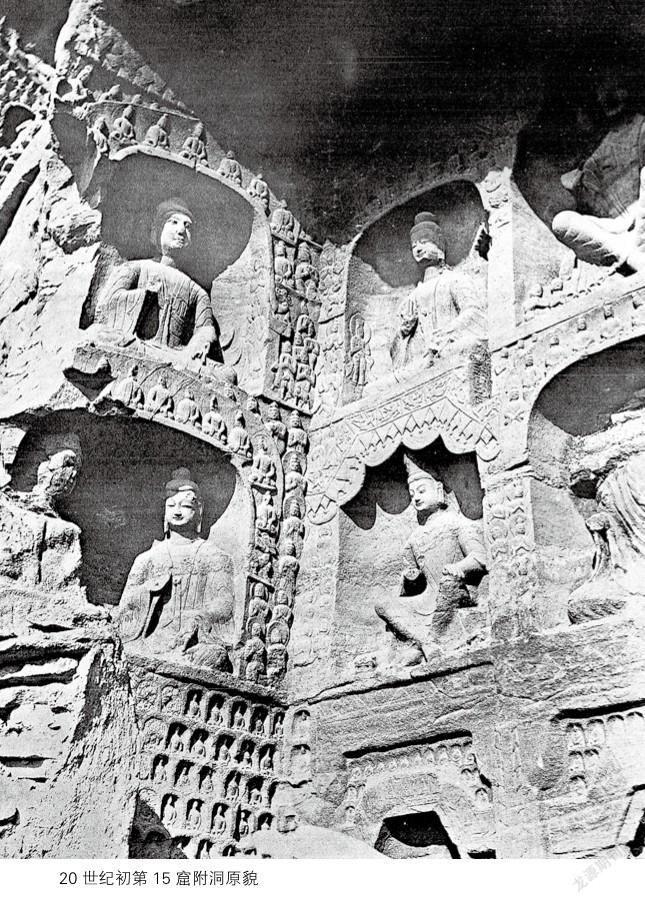

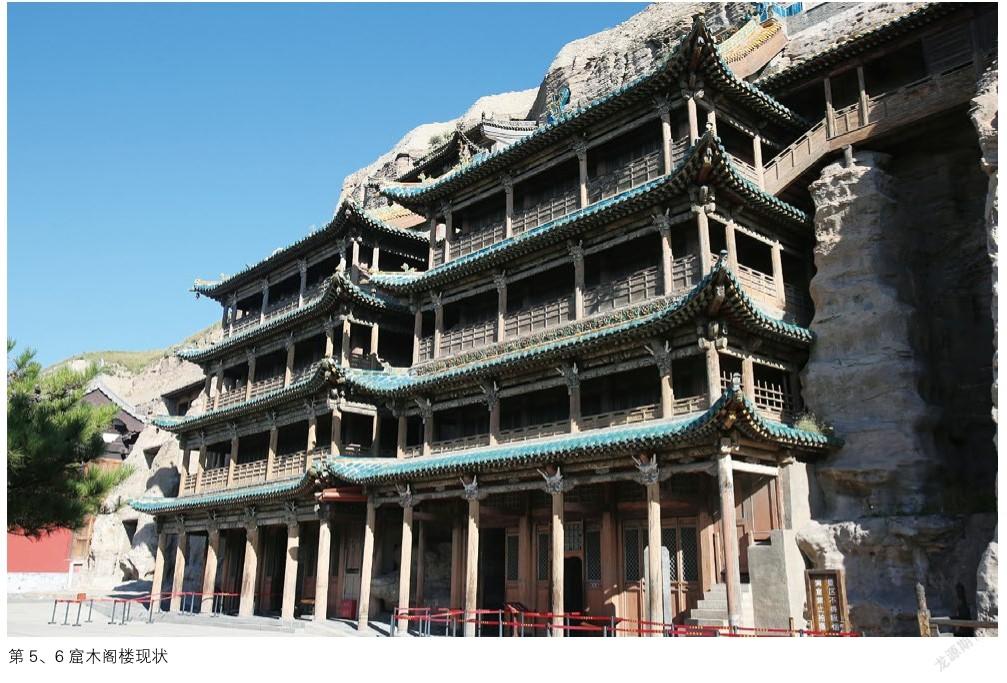

云冈堡东北隅曾经有3座墓幢,其中一座是万历十九年(1591)所立“开山历代祖师墓塔”,记载了一系列有师承关系的禅师之名,还有“重修见塔”等字样,有学者考证这些僧人是曹洞贾菩萨宗的传人,圆寂后葬于冈上墓塔内。万历四十八年(1620)明朝户部分司吴伯与来到云冈石窟,留下了游记一则—《游石佛寺铭》碑。在边境的不安定中,辽金的云冈十寺逐渐被夷为平地,取而代之的是明代之石佛寺—今云冈石窟第5、6窟前的砖木建筑石佛古寺的前身。1922年日本学者木下杢太郎出版的介绍云冈石窟的《大同石佛寺》一书,即得名于此。

明崇祯十七年(1644),大明王朝即将倾覆之际,李自成率起义军进大同后,留张天琳部驻守云冈堡,不久便被当地武装和清兵屠杀,佛门清净之地刹那间血溅石壁。清廷笃信佛教,开国皇帝顺治帝与佛教之间的故事更是影视剧的热门题材。云冈石窟很明显得到了清廷和地方官员的青睐,建国之始,顺治元年到三年(1644—1646),毁于兵燹的石佛寺重修一新,留下《重修云冈石佛寺碑记》。重修后五年(1651),总督佟养量等又大事修葺,曾经的石窟十寺又成为了“俾殿阁楼台香积禅林,金碧莹煌,巍然雁北一胜境也”。康熙三十七年(1698)、乾隆三十四年(1769)、咸丰十一年(1861)、同治十二年(1873)、光绪二年(1876),石佛古寺一直被修葺。此时的“雁北胜境”云冈石窟,也应该是香火旺盛之地吧。

战火中的重生

1911年开始,随着辛亥革命爆发、“二次革命”、“护国运动”,军阀割据的局面使得云冈石窟所在的大同地区再次陷入混乱之中,云冈石窟在这不安定中迎来了一批又一批的学者和观光客。日本著名美术史学者大村西崖、佛教学者松本文三郎相继在他们的巨著中介绍了云冈石窟,此时正值1915年袁世凯与日本签订了丧权辱国的“二十一条”,后因各方激烈反对而撤回;日本向我國东北地区派遣了第一批移民,称霸亚洲的狼子野心昭然。云冈石窟的北魏佛教艺术,像一颗熟透的水蜜桃,吸引着日本各界的关注,美术史研究者们纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试。

1918年重阳节的前三天,我国著名宗教史学家陈垣先生辗转来到了云冈石窟,此次游览后,陈垣先生写成了短文《记大同武州山石窟寺记》及《续》,先后发表在1919年的《东方杂志》上。今天重读这两篇文章不难发现,一百年前的陈垣已经查找到中国古代文献中关于云冈石窟的绝大部分记载,并且按时代编写成简略的云冈石窟编年史和北魏佛教发展史。1929年,在燕京大学校舍落成典礼上,陈垣还以云冈石窟的译经事业为题,向师生介绍北魏佛教发展史。陈垣先生的研究是国人在现代云冈石窟研究史上迈出的第一步。

1925年,瑞典学者喜龙仁(1879—1966)在他的著作《中国雕塑—从五世纪到十四世纪》一书里对云冈石窟的雕塑艺术作了介绍。喜龙仁在华期间得到了逊位的清朝皇室的关照,据说溥仪还曾经亲自带领他拍摄故宫建筑。有学者评价喜龙仁的书“像一本文科生的拍摄游记”,用大量典藏级别的建筑、园林照片,向欧洲介绍中国文化。喜龙仁的这本《中国雕塑》,曾被梁思成作为他学术研究的重要参考文献。

或许正是受到喜龙仁的感召,1933年梁思成与营造学社的同仁到大同测绘华严寺、善化寺等辽金建筑时,附带到云冈石窟考察游览了数日。之后与林徽因、刘敦桢共同署名发表《云冈石窟中所表现的北魏建筑》一文。在这篇文章里,梁思成将自己对洞窟的编号与沙畹、日本学者小野玄妙《极东的艺术》、关野贞《支那文化史迹》对云冈石窟的编号进行了比对,各窟编号一目了然。

民国时期中外云冈研究著作中有一本很特别,是1936年白志谦撰写出版的《云冈石窟寺记》。此书内容分为两个部分,前一部分是集当时学者研究之大成,条理清晰地梳理了云冈石窟的建造和艺术史。第二部分是附录,这个部分的内容是旅行指南,介绍了大同的地理概况、名胜古迹、交通状况、汽车时刻表等。“特别注意事项”一栏告诫观光者游覽云冈石窟的时间、食宿、手电照明设备和拐杖等事项;“居食娱乐”一栏里向读者推荐了旅馆、饭店、有名的糕点铺、舒适卫生的澡堂还有价廉物美的照相馆;作为一本旅行指南,当然还少不了“特产”一栏,大同的铜器、皮箱和煤炭等特产登入此栏。看到这里,已然体会到一群计划到云冈去参观学习的学生们激动、欢快的心情。

但这样的心情很快就被战争的阴云笼罩了。1937年9月13日,日本关东军侵占大同城,翌年,云冈石窟迎来了一支“专业”的石窟寺调查队伍—对云冈石窟觊觎已久的京都大学东方文化研究所调查队。侵华战争爆发前,1936年,京都大学的水野清一和长广敏雄等人就来到河北、河南等地,对南响堂山、龙门石窟等规模相对较小的石窟进行测绘。1938—1944年,他们先后对云冈石窟进行了7次调查,累计200多天,对洞窟进行了清理、测绘。20世纪50年代陆续出版的调查报告《云冈石窟—公元五世纪中国北方佛教寺院之考古报告》十六卷本,成为了现代研究云冈石窟的主要文献。长广敏雄参与了其中4次调查并留下了比较详细的日记,记载了当时调查队与云冈村民和日军的日常琐事,书名《云冈日记》,长广的文字中处处透露出紧张、压抑的情绪。

类似的日本学者旅行日记还有1922年出版的木下杢太郎《云冈日录》,相较而言,木下的心情则是轻松、愉快和幸福的。他观察十分细致,窟内的重塑包括现代人的游记都会记录下来,如“考古学者张觐臣、审美学者古钦勋,共和八年九月下榻详细审考”。他用非常感性的语气讨论造像的内容,评判学者们的观点,“不是悲哀,亦非欢喜,只是泪流难止一般的、无边无底的宗教式虔诚的情感一起涌上我们的心头,并且,被深深的包围在‘永远这种情境里”。

云冈石窟的新时代

新中国成立后,云冈石窟迎来新生。1950年,中央文化部雁北文物勘察团对云冈石窟开展调查,1951年成立大同市古迹保养所,各级专家对云冈石窟进行了勘察,1961年3月被国务院公布为首批全国重点文物保护单位。伴随石窟保护工程的实施,考古发掘、科研项目逐渐开展,环境整治、对外交流合作和相关法律法规逐步完善,云冈石窟进入科学化、系统化、制度化保护研究的现代轨道。2001年12月被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,2007年5月成为国家首批5A级景区。

1972—1973年,在石窟“三年保护工程”施工前,考古工作者对第9、10窟前庭和前室上方平台进行了清理,在第9、10窟前基岩上发现了与前壁平行的东西向方柱槽8个、圆柱础16个,结合崖壁上的8个梁孔,证明了窟前曾有一座七开间的木构窟檐建筑遗迹。周恩来总理非常关心云冈石窟,指示“三年修好云冈石窟”,1973—1976年的“三年保护工程”基本解决了洞窟的崩塌问题,工程中采用的围岩裂隙灌浆加固技术荣获我国首届“全国科学技术大会奖”。

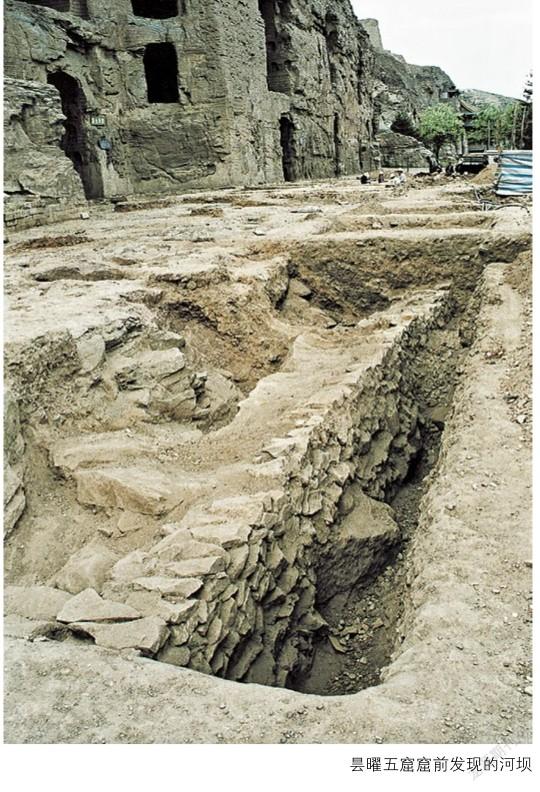

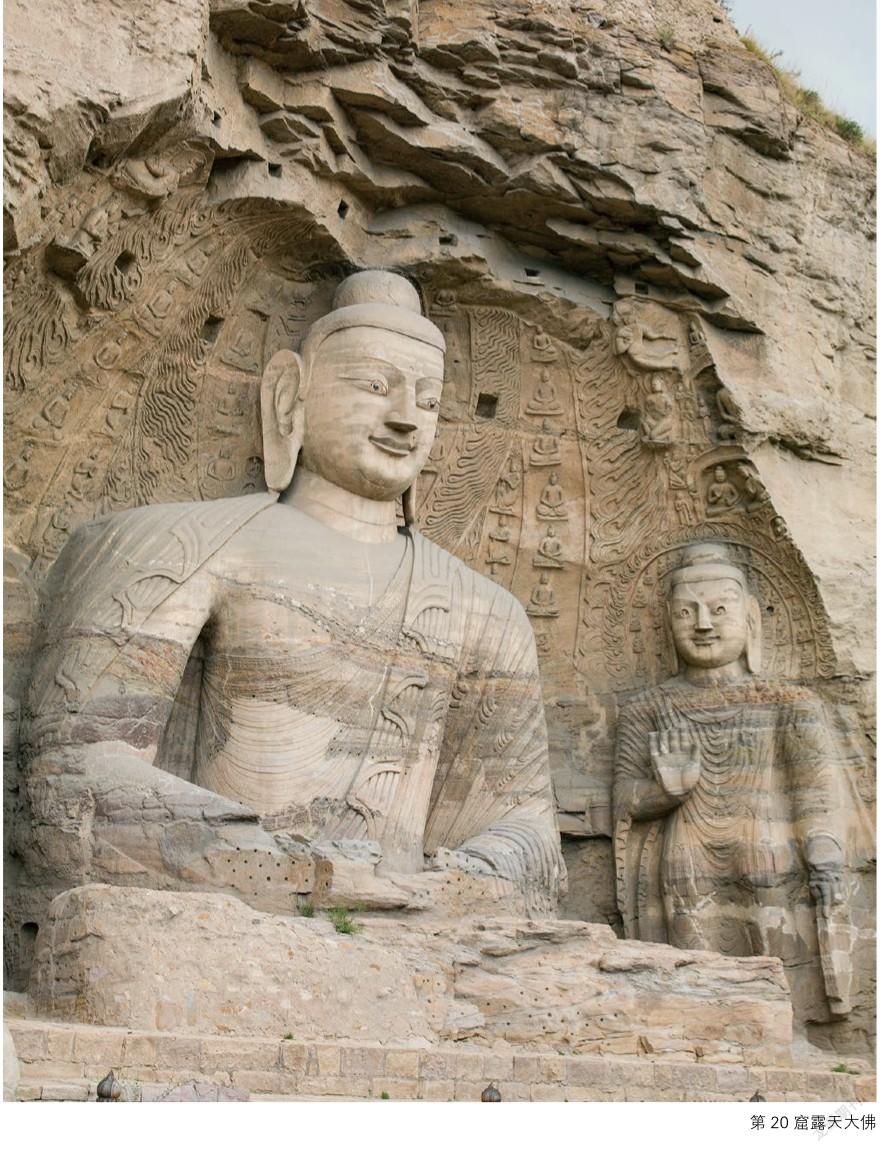

1987年石窟维修加固工程中,考古工作者在第5窟山顶东侧小山谷西的小窟前进行发掘,清理出一处辽代厅堂遗址,内有地灶、火炕的僧房遗迹和水池遗迹。在“八五”保护维修工程前,考古工作者又对云冈石窟窟前的地面进行了全面清理发掘,清理出第20窟前石砌台基、石砌河坝遗迹,东端的塔基遗址,另有建筑遗址6处。出土各类遗物2000余件,有石雕造像、建筑构件、石器、陶器、瓷器、铁器、钱币等,初步探明云冈石窟窟前建筑遗址发展脉络。窟前遗址的考古发掘一直是云冈石窟工作的重点,除上述诸窟外,第3窟遗址的发掘还荣获“1993年度全国十大考古新发现”。

云冈石窟周边大小煤矿众多,距石窟仅350米的109国道每天通过的煤车达16000余辆,煤尘和废气污染十分严重,云冈石窟周边环境污染物严重超标。从1992年起,政府在距洞窟1500米以外重新建设了一条运输干线,将原有公路开辟为云冈旅游专线,从根本上减轻了环境污染对石窟的危害。1998年,为了解除粉尘和废气给石雕保存带来的严重威胁,彻底实施了109国道云冈段线路改造。云冈石窟从此远离了粉尘,远离了废气。

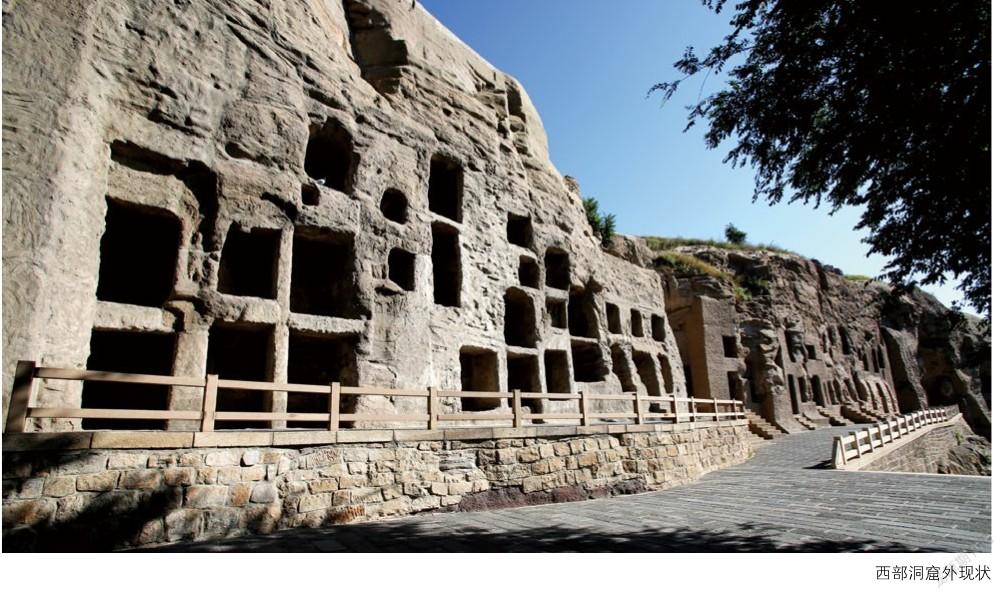

进入21世纪,云冈石窟保护工作又上了一个新台阶,陆续实施了防渗水保护工程、“五华洞”综合保护工程、第5窟保养维修工程、第14—19窟外崖壁保养维修工程、第7和第8窟保养维修工程及第41窟以西崖壁保养维修工程、第3窟危岩体抢险加固及防渗水工程、第21—30窟危岩体加固工程等項目。2016年的石质保护研究项目荣获“十二五”文物保护科学和技术创新奖一等奖。云冈人摸索出一套适合石窟本体保护的科学之路、保护之路、发展之路。

新世纪以来,云冈石窟的考古发掘带给我们许多新的认识:2008年对云冈石窟窟顶进行首次发掘,发现东周、北魏、辽金和明清的遗址和灰坑,出土了石器、骨器、陶器和瓷器碎片以及建筑材料等;2010年发现了保存较完整的北魏辽金塔院式寺庙遗迹;2011年发现一处北魏辽金塔院式寺院遗址以及辽金铸造工场,地穴式铸造井台、熔铁炉布局是中国考古史上的首次发现,对研究《天工开物》和冶金铸造史以及宋辽金“失蜡铸造法”都有重要价值,被评为“2011年度全国十大考古新发现”。

1997年颁布的《大同市云冈石窟保护管理条例》是第一个关于全国大型石窟寺保护方面的地方性法规,它的颁布使《云冈石窟规划》的实施有了法律保障。2000年3月10日山西省人民政府批准实施《云冈石窟规划》,为云冈石窟的科学有序管理提供了依据。2020年5月11日习近平总书记来云冈石窟视察时强调,云冈石窟是世界文化遗产,保护好云冈石窟,不仅具有中国意义,而且具有世界意义,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。最新的《云冈石窟文物保护工作“十四五”规划(2021—2025)》遵照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针,让云冈石窟这一中国重要文化遗产发挥更广、更持久的社会教育作用。

人类文明的瑰宝云冈石窟历经千年历史的尘埃,穿越半世纪的战火,在新中国的建设中蒸蒸日上,每年吸引两百多万游客参观游览。每一位到访这里的人都将成为中华文化特色的继承者,都是中外文化交流历史的见证者。

(作者于春为西北大学文化遗产学院副教授;卢继文为云冈研究院研究馆员)