探究藏式民居建筑工艺的保护与传承

——以法律保障机制为角度

张鑫 赵苗 刘哲源

西藏大学政法学院

一、藏式民居建筑工艺的法律保护现状

(一)藏式民居建筑工艺濒临失传

藏式民居建筑是指藏民族根据特殊的高海拔地理环境,创造的碉房式的住房结构和以精致彩绘为一体的传统民族化建筑,极具历史、文化和美学价值。藏式民居建筑工艺是指在历史长河中,藏族对藏式民居建筑的营造技艺、砌墙技术以及墙壁彩绘等为内容的传统技术的总和。正如国家级非物质文化遗产代表性项目碉楼营造技艺代表性传承人果洛折求所言:“藏族碉楼由藏族专门的石匠修建,在修建过程中,不吊线,不绘图,全凭经验,信手其成。”然而随着旅游经济的发展,出现了愈来愈多的模式化藏式建筑。无论是用于自家居住的藏式民居,还是由政府牵头为开发旅游业而打造的藏式民宿,都很难沿用传统的建筑工艺建造。究其原因,一方面,现如今建造藏式民居建筑的材料往往选择更加廉价且快速成型的钢筋混泥土,而传统的藏式民居建筑往往使用木材或者石料作为墙体、梁柱;另一方面,由于培养传统工匠师的周期长,聘请传统工匠师的费用高,因而现今的建造者在营造技艺上并不太讲究,在绘制墙壁彩绘时,就用机械打印代替人工雕刻和人工晕染。种种原因之下,这传承千年的藏式民居工艺如今濒临失传,亟待保护。

(二)藏式民居建筑工艺法律保护现状

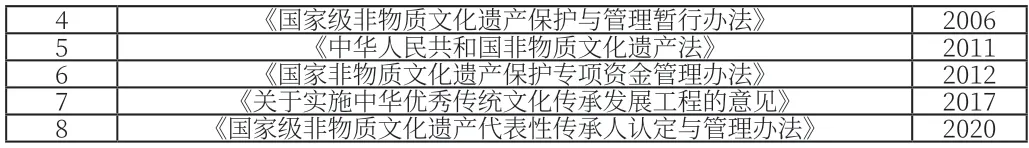

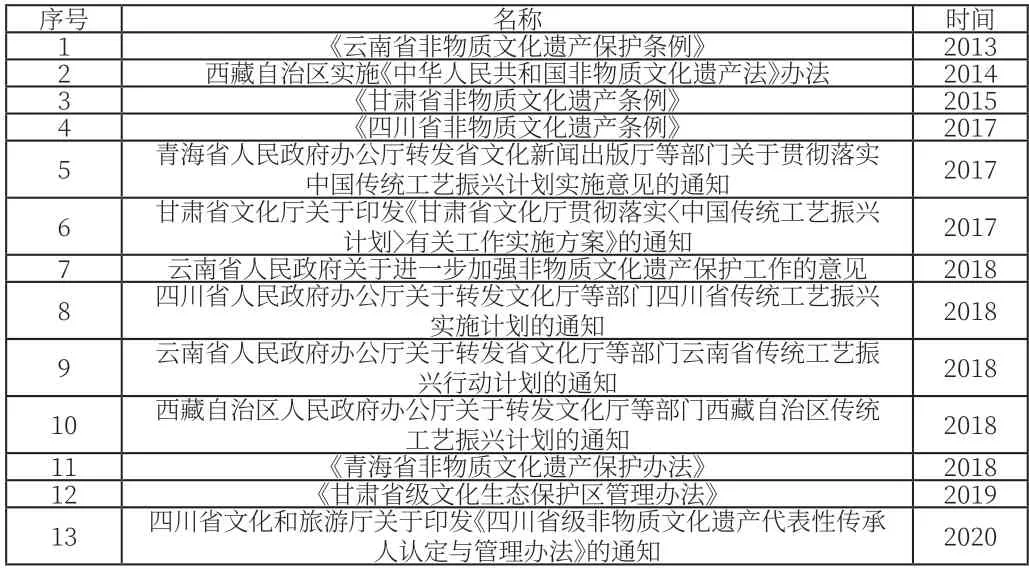

藏式民居建筑主要分布在我国云南、甘肃、四川、青海和西藏自治区(五大藏区)。藏式民居工艺属于传统技艺,是非物质文化遗产保护的对象之一。经过统计,发现藏式碉楼营造技艺是国家级第三批非物质文化遗产,班玛藏家碉楼营造技艺是青海省第三批非物质文化遗产,林芝民居建筑是西藏自治区第四批非物质文化遗产。其他砌墙技术、建筑装饰、墙体染色技艺暂未罗列。为了解藏式民居建筑工艺的法律保护现状,我们梳理有关藏式民居建筑工艺传承保护的非物质文化遗产相关法律。

表2 五大藏区主要涉及藏式建筑工艺的非遗保护的地方法规及规范性文件①

通过上述表,我们可知在藏式民居建筑工艺保护的法律机制中,其中部分藏式民居建筑工艺被纳入国家级和省级非遗目录中,受到非遗相关法律法规保护。国家层面和地方层面的非遗的法律法规和规范性文件的制度构建较成体系。[1]但就藏式建筑工艺法律保护而言,仍存在一定的问题。

二、五大藏区关于藏式民居建筑工艺非遗相关保护规定的辨析

非遗法是《西藏自治区实施<中华人民共和国非物质文化遗产法>办法》(以下简称西藏办法)、《云南省非物质文化遗产保护条例》(以下简称云南条例)、《甘肃非物质文化遗产条例》(以下简称甘肃条例)、《四川省非物质文化遗产条例》(以下简称四川条例)、和《青海省非物质文化遗产保护办法》(以下简称青海办法)的上位法。从结构和内容上,基本延续了非遗法。因此,从非遗法结构和内容上辨析五大藏区的非遗条例或非遗办法,有利于了解五大藏区对于非物质文化遗产的保护。

第一,从总则而言,五部非遗条例或非遗办法,与非遗法内容基本一致,在非遗客体的类别上有所不同,云南条例对非遗客体的类别进行了更加细化的分类。在其他几部法律和地方性法规以及地方政府规章中,藏式民居建筑工艺属于“传统技艺”这一大类别;而在云南条例中,其属于集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等类别②。

第二,从物质文化遗产代表性项目名录。就非遗项目条件而言,仅甘肃条例、四川条例与青海办法对非遗项目的条件做了明确性规定,其可归纳为:①;历史性;②民族性;③代表性;④价值性。就申报非遗主体而言,仅甘肃条例、四川条例和青海办法明确允许公民作为推荐人进行推荐非遗人和非遗项目。并且,关于传承人权利义务的规定,传承人的义务范围是明确的,权利却只在甘肃条例、四川条例和青海办法明确非遗代表人在非遗活动中可享有的权利。这种权利义务配置上的失衡,使得在实际运用中并不能很好地解决传承人所面临的经济困难和传承压力。[1]就评选非遗项目的监督机制而言,非遗项目评选公示不得少于20日的基础上,青海办法规定异议人有权在20日内提出书面异议申请,甘肃条例是20日内,西藏办法是30日内。就定期评估而言,五部地方性法规和地方政府规章均要求文化行政部门对非遗项目进行跟踪事定期评估,但仅甘肃条例明确规定每两年对非遗做一次评估。这种不协调性容易在保护藏式传统建筑工艺中,出现保护不平衡监督不平衡状态。

第三,物质文化遗产的传承与传播。就抢救性保护措施而言,四川条例、西藏办法与青海办法是对非遗法相关规定的复制,仅甘肃条例和云南条例在非遗法规定上,对濒临灭失的非遗进行了具体的抢救性保护措施规定。就生产性保护措施而言,四川条例对这方面的规定是最完善的。不仅对生产性保护的内涵进行了规定,实行生产性保护应当坚持在保护的基础上合理开发利用,保持非物质文化遗产的真实性、整体性和传承性③。也规定了如何进行生产性保护,提高传统工艺的传承和再创造能力。云南条例、甘肃条例和西藏办法在非遗法的基础上对行政主管部门的保护工作的职责做了更细化的规定,体现出政府的服务型功能。除此之外,云南条例还对非遗专项资金的用途进行了分类归纳,更有利于实现非遗保护的资金项目的专款专用。

第四,法律责任云南条例对各个主体违反该条例的行为的行政处罚做了细致规定。在非遗法的基础上更具针对性、指导性和可操作性。此外,甘肃条例和四川条例对违反其条例的行政处罚也做了较细规定。

三、对今后藏式建筑工艺类法律保护机制的构想

传统模式是以政府为主导的政府调控模式,这种模式应当改进。我们提出在以非遗法为核心的基础上,采取混合保护模式。该模式是指各级政府、企业、传承人等多方主体在各个环节共同有效利用藏式建筑工艺。一方面,要提高各方主体的共同参与意识,即促进各级政府、企业、传承人等多方主体在生产、消费、监管等领域上都重视保护和传承藏式建筑工艺。这种重视首先应当在立法中体现出来,不能仅仅把建筑工艺归纳如传统技艺这一大概念中,其应当如传统美术、传统医学一样,有自己独立的名称,如“传统建筑工艺”、“传统建筑技艺”,明确其地位和内涵。一方面,甘肃条例、西藏办法和青海办法仅规定给予非遗发展中基于税收优惠,云南只规定上级有关部门和当地人民政府只对批准设立的民族传统文化生态保护区,应当给予政策优惠和资金扶持。四川条例规定合理利用代表性项目的,可以按规定申请国家、省级相关产业发展专项资金,依法享受国家规定的税收、信贷、土地使用等优惠政策。那么对于藏式传统建筑工艺而言,在不同地区所能获得的优惠政策不一致,因此在保护特殊跨地域的非遗项目中,应当在立法过程中进行特殊规定,保护不同地区的非遗项目和非遗财产的利益。

另一方面,制定对于传承人的激励机制是极有必要的。因为传承人少,聘请专业人士昂贵和传承人缺乏资金而依赖于政府的资助是一个恶性循序。因此,应当完善非遗传承人的激励机制,比如颁发政府艺术津贴和对相关建筑工艺技术进行职称评定,满足藏式建筑工艺传承人的物质需求和精神需求。[3]

四、结语

藏式民居建筑工艺作为藏民族在特定的地理环境创造的非物质文化遗产,一方面,其是藏民族的文化烙印,极具民族特色和历史研究价值。一方面,其精美的建筑风格和特色别具一格,承载藏式民居建筑工艺的传统建筑往往可以作为经济的磁石,带动当地旅游业发展。然而,藏式民居建筑工艺似乎在现实中也遭遇“冷板凳”,人们选择具有替代性的其他技术来建造具有“藏式风格符号”的模式化建筑。对于藏式民居建筑工艺的保护与传承的现状令人担忧。目前我国对于藏式民居建筑工艺的保护主要是以行政机关为主导的,以纳入非遗目录等方式进行保护。但从现有的非遗法实际操作和保护效果来看,其保护力度仍有待提高,即需要我们提出新的法律机制构想。希望我们提出的构想能够对保护和传承藏式民居建筑工艺有所帮助,让这一民族的、世界的瑰宝得到更有效的保护。

注释:

①数据来源:中国非物质文化遗产网、中国文化和旅游部、各地方政府官网.

②参见云南省非物质文化遗产保护条例第三条.

③参见四川省非物质文化遗传条例第四十九条.

④参加非物质文化遗传法.