农业之后的狩猎采集者

张炼

狩猎采集是贯穿人类社会发展史的一种生业模式,主要依靠获取野生动植物资源来满足人群的生存需求。在以百万年计的旧石器时代,早期人类一直维持着流动性较高、社群规模较小的“纯粹”狩猎采集生活。更新世结束以后,新的农业生业方式逐渐成熟,并迅速扩散至全球大部分地区,狩猎采集者因更“低效”而“节节败退”,处于弱势地位。在许多人眼里,农业的扩张是“摧枯拉朽”式的,它能供养更大量的人群,维持更复杂的社会组织形式,是人类社会更好的选择。随着考古学、人类学研究的深入,我们发现狩猎采集者其实有着极强的灵活性、延续性,它能适应更为复杂多样的自然环境,并借助社群既有經验应对各类环境、社会挑战。即使被其他人群不断挤压生存空间,狩猎采集者也“顽强”地存续了下来,并为当下许多生态、社会问题提供了一些新的视野。

狩猎采集与早期农业

农业的产生是一个漫长的渐进过程,它是部分狩猎采集者在特定时空背景下完成的一次革命性变化。随着人口增长、气候环境变化,早期人群人均可获取资源减少,一些群体凭借长期采集过程中所积累的对特定可驯化作物的了解而对其展开了强化利用。这一举措使得食物供应更为稳定,并继而推动了后续人类的扩张、农业技术的进步及驯化对象的扩展等。

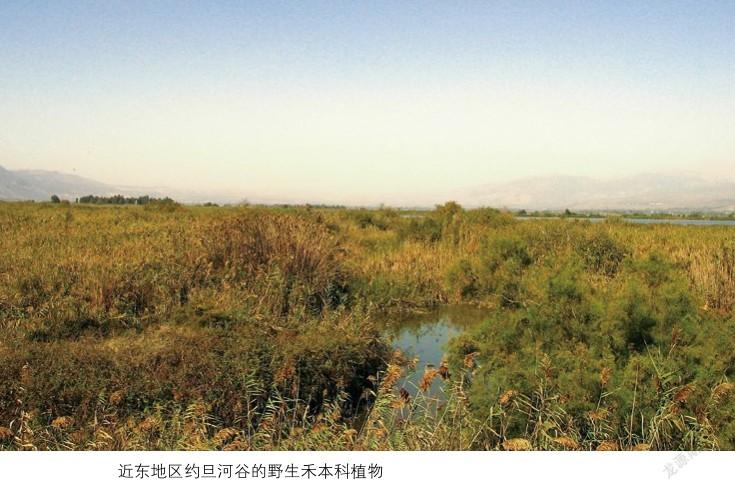

过去许多学者认为,农业的产生意味着狩猎采集者的失败,在更新世—全新世之交的频繁、剧烈气候波动之下,狩猎采集者难以延续原有的生存方式,只能发展出一种全新的、更具效率的手段来应对环境压力。这种模式被用于阐述农业起源核心地带之一的近东地区的史前史,认为该区域前陶新石器A期(距今约1.15万—1.05万年)禾本科植物遗存的增长便代表了农业的出现,是当地人群针对此前新仙女木冷干气候事件作出的反应。但随着相关研究的深入,研究者发现这些证据可能并不能直接表明农业已经出现。此时的植物利用只是此前纳吐夫晚期文化(距今1.3万—1.15万年)的延续,当时冷干的环境使旧有的许多植物资源消失,禾本科作物成为了几乎唯一的较稳定采集资源。即便前陶新石器A期气候已然转暖,各类资源重新出现,但人们仍然保持着利用的惯性,专注于禾本科作物。若从宏观的角度来看,这一情况在此前一次的冷干—暖湿气候波动中也有发生。从寒冷气候下的克巴拉文化(距今2.1万—1.7万年)到暖湿气候下的几何克巴拉文化(距今1.7万—1.46万年),先民的生业模式并没有发生较明显的改变。直到此后气候逐渐稳定,更为多样化的植物利用方式才在纳吐夫早期文化(距今1.46万—1.3万年)中得到发展。由此看来,狩猎采集者发展出了一种有效的循环适应方式来应对复杂的气候变化,而不是简单地被击倒(Arlene M. Rosena and Isabel Rivera-Collazoa, Climate change, adaptive cycles, and the persistence of foraging economies during the late Pleistocene/Holocene transition in the Levant)。

毋庸置疑,这一循环中对禾本科作物的强化关注与此后小麦的驯化有着极密切的关系。但同样重要的是,这说明在一定的时空条件下,农业并不是唯一的选择,反而可能是偶然的巧合。面对危机,狩猎采集者有着自己的应对方式。

即便是人工植物栽培技术相对成熟以后,群体仍然可能会放弃农业,转而回到狩猎采集的生活中去。淮河中下游全新世早期顺山集文化(距今8500—8000年)向石山孜早期文化(距今8000—7200年)的转变便可能暗含了早期定居农耕发展的一次倒退。此二者文化面貌相近,时代相承继。在顺山集文化中,水稻驯化的痕迹明显,甚至还于江苏泗洪韩井遗址发现了可能的人工“水稻田”。但时代更晚的石山孜早期文化却在食物生产上更为落后,并没有发现任何可能的驯化作物遗存,反而发现了更为多样化的动植物遗存。就遗址规模而言,石山孜早期文化中的聚落均小于顺山集文化聚落,且布局较为散乱,各建筑结构也更为简单。从相关的考古资料来看,可能是外来文化的冲击或全新世大暖期海水入侵的加强使得顺山集文化人群抛弃了平原的农业生产,并转而迁移至周边海拔较高、资源类型更为丰富的山麓地带重新过上了以狩猎、采集为主的生活。

由此看来,在农业发展的早期阶段,食物生产并不具有绝对的优势,狩猎采集仍不失为早期人群维持生存的一条坦途。

当狩猎采集者遇见农民

即便在农业较为成熟之时,朝向狩猎采集人群的扩张也并不是一帆风顺的。同一区域下的农民与狩猎采集者很可能长期共存。在位于德国哈根的布勒泰尔赫勒(Bl?tterh?hle)洞穴中,考古学家发现了20多具古人类遗骸,分属更新世末期(距今1.12万—1.03万年)与全新世中期(距今6000—5000年)两个时代。通过古DNA与同位素综合分析得知,这些古人类分属3个不同人群—更新世末期的遗骸生前均为狩猎采集者,全新世中期的遗骸中则只有少量狩猎采集者,其他大部分则为农业人群。早晚两组狩猎采集者的基因序列高度相似,并与中欧地区其他狩猎采集者关联密切,应为旧石器时代以来持续繁衍于此的本地人群。农业人群中的绝大部分个体基因序列与来自近东地区的其他早期农业人群相近,但又混有部分与本地狩猎采集人群具有相同基因序列的个体。这表明此时的农业人群与狩猎采集者在相邻地域平行地生活,同时伴有少量狩猎采集者进入农业人群的单向血缘交往。

即便农业已传入中欧地区近两千年,它也并没有完全“占领”这一区域(Ruth Bollongino et al., 2000 Years of Parallel Societies in Stone Age Central Europe)。看似更为“先进”的农业生产方式并未成功吸引所有的狩猎采集者,他们仍保持着旧有的传统,在广阔的地域中不断延续。

有的狩猎采集者甚至还从农业人群中学会了养猪,同样是分布于德国的厄特巴狩猎采集文化(Erteb?lle,距今7500—6200年)就发现了许多家猪的遗存。通过古DNA对比分析,这些猪大部分来源于其他农业遗址,但也有的是从本地野猪直接驯化而来(Ben Krause-Kyora et al., Use of domesticated pigs by Mesolithic hunter-gatherers in northwestern Europe)。这很有可能表明此时的狩猎采集者为应对短暂的食物短缺而从邻近的农业人群手中获取肉食资源,甚至可能直接学会了简单的家猪放养。

实际上,狩猎采集者经常与农民做交易。通过对东南亚现存狩猎采集人群的观察,人类学家发现其与邻近的农业群体之间存在着普遍的“蛋白质换碳水”的交易模式。具体而言,狩猎采集者通常会拿出一定量的狩猎产品与农业人群交换谷物,以维持相对均衡的营养摄取(James F. Eder, Hunter-Gatherer/Farmer Exchange in the Philippines: Some Implications for Ethnic Identity and Adaptive Well-being)。这种专业分工可能也是他们能够延续至今的原因之一。

当然,当农民建立起较为复杂的政治组织时,狩猎采集者便因其高流动性而多被视为统治的阻碍,并因此被迫成为农民或迁往远处。中国历史上,农民的扩张背后便是国家力量的不断强化。通过对秦汉时期北方地区民众生计的考察,研究者发现战国以来官方便主动确立了“以农立国”的政治策略,驱使山林湖泽附近原以渔猎采集为生的民众从事农业生产,并通过立法将其牢牢地束缚在土地之上(侯旭东:《渔采狩猎与秦汉北方民众生计》)。农民的产生并不是“自然而然”的,而是通过国家政策“制造”出来的。“神农氏”的传说也在秦汉时期与“炎帝”传说合流,大幅扩大了其影响力,这可能也与此时对农业重视程度的提升有关。

在近代的东南亚,成为狩猎采集者更是已经变成逃离国家统治的有效手段。国家不断试图将山地的居民迁移至平原从事农业生产,以提高农业产出,同时便于控制。但许多人群也在通过各种方式逃避国家政权,而选择在山地中从事狩猎采集的生业活动(James C. Scott, The Art of Not Being Governed)。不同人群的政治对立直接影响到了他们的生活方式。但历史地看,狩猎采集者终归抵抗不了农业基础上复杂的政治体系,而不断退缩至今天世界的“边缘”地带。

今天的狩猎采集者

在18世纪的欧洲人眼中,非洲、美洲等地区仍从事狩猎采集的人群无疑是“原始”“落后”的。在殖民者的意识里,这些人群是“未开化的”,甚至可能仍保留着大部分的“动物性”。这种带有贬义和民族中心色彩的观念在今天早已被摈弃。反之,在这些生活于恶劣环境下的人群身上,我们能够学习的地方其实有很多。

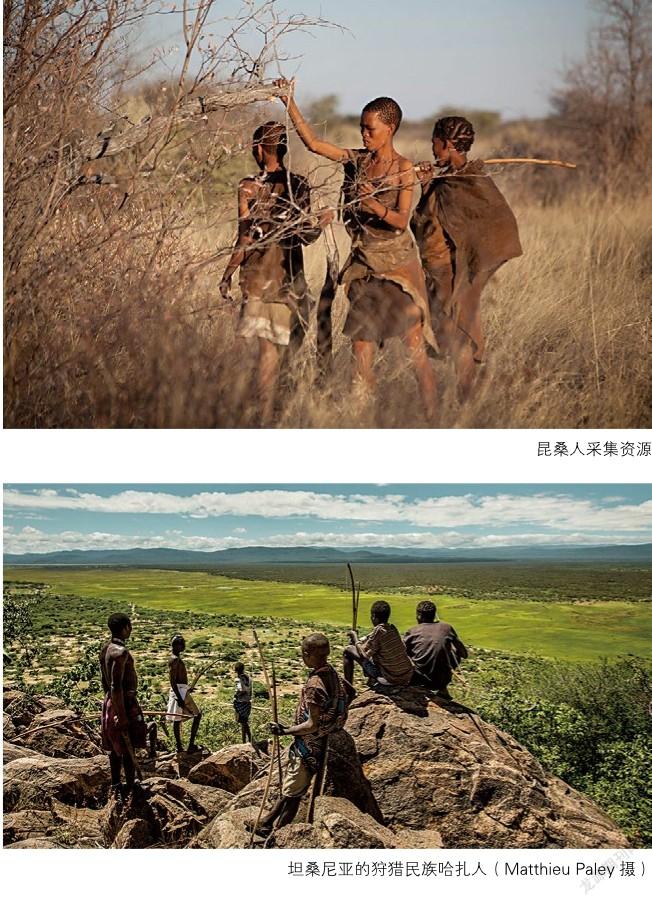

不同于早期对狩猎采集者“艰苦”生活的想象,我们发现他们即便在较为极端的环境中,实际上仍过着充裕、偶有盈余的生活,这主要依靠其对自身所处环境、资源深刻的了解。生活在博茨瓦纳境内沙漠、草原环境中的昆桑人(!Kung San)便凭借极为简单的工具顺利地维持着温饱。尽管沙漠中放眼望去尽是一片土黄,但昆桑人仍从中发现了一百多种可供食用的野生植物果实与根茎。如此多样化的食物来源使其即便面临自然灾害也能平稳度过。与此同时,对于一个经验丰富的昆桑人来说,他只需要每日投入几个小时便能轻松获取到满足群体生活的食物资源,这又使他得以拥有大量的闲暇时光(Richard Borshay Lee, The !Kung San: Men, Women and Work in a Foraging Society)。这种“悠哉”的生活恐怕反而是现代社会求而不得的。

而在许多文化生态学家眼中,狩猎采集社会与自然和谐共生的经验更是能为我们今天的环境工作提供许多可借鉴之处。狩猎采集社会通常都会发展出一套独特的世界观体系来理解、阐释他们与外界环境的关系,而长时间生态适应下形成的环境保护意识也在其中得以体现。以狩猎为主的社会常将猎物视作神的赐予或祖先的血亲后代,因此在满足基本需求后便不会妄加捕猎。以采集为生的社会则会将某些特定的植物神化并对其加以保护,以维持稳定的资源供给。甚至在个别社会中,他们将整个自然环境都看作是带有灵性的,人本身并不与自然相对立,而是其中的一份子。相比于此,现代社会中“征服”和“改造”自然的观念则将人与自然二分,前者被视为绝对的主体,后者的重要性则被大大忽视。在环境问题日益凸显的今天,狩猎采集者的实践无疑能够帮助我们反思这种极具破坏性的生态观。

但回过头来,今天的狩猎采集者面临的最大威胁则仍是现代资本主义社会的强势挤压。21世纪的狩猎采集者能自外于资本主义世界体系吗?他们与旧石器时代的祖先相比又发生了多大的改变?在今天的社会中又该如何保护这些“弱势”群体的自然权益?时代的发展可能让我们来不及详细地回答这些问题。在坦桑尼亚,作为最后的狩猎民族之一,哈扎人(Hadza)的活动空间因农牧民的挤压而不断变小,他们的生活方式也因世界各地的游客而发生改变(Ann Gibbons, Farmers, tourists, and cattle threaten to wipe out some of the world’s last hunter-gatherers)。狩獵采集者或许即将在现代社会之下慢慢消失,但他们所代表的一种独特的人类生活方式却理应被我们所铭记。

(作者为中国人民大学历史学院硕士研究生)