京津冀科技创新要素市场一体化面临的困境及对策

陈玉玲

(河北金融学院经济贸易学院,河北保定 071051)

党的十九届五中全会提出,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。京津冀协同发展的关键在于协同创新,而科技创新要素是创新的基础,科技创新要素市场一体化是京津冀协同发展的必然内容。京津冀协同发展6年以来,在科技创新要素市场建设中的创新平台、技术转移以及创新体系等方面已取得了一定成果,但现阶段存在的行政及市场分割造成的市场壁垒依然存在,使科技要素流动不畅、空间配置失衡、统一开放的要素市场建设滞后,严重制约了京津冀协同创新发展,京津冀科技创新要素市场一体化发展面临着困境,急需加快科技创新要素市场一体化进程,打造以北京为中心的京津冀世界级创新平台。

一、文献综述

一是关于区域市场一体化的研究。区域市场一体化是过程,也是一种状态,是指原本存在市场分割的经济区域,通过采取合理的措施消除导致市场分割的障碍(余东华、张昆,2020),使商品、要素等能够自由流动。京津冀市场一体化是京津冀协同发展的关键(吕典玮,2011;杜茂宝,2019)。要素市场一体化属于区域经济一体化(贸易、要素、政策、完全一体化)的第二个阶段(Balassa,1961),关键是科技成果转化交易联合(张贵等,2009)。

二是关于科技创新要素市场一体化。科技创新要素的内涵变化大致经历了纯粹技术论(Joseph A.Schumpete,1912)、多种主体论(杨省贵等,2011;刘飞等,2018)、演化性观念(钟坚,2009)三个阶段。广义的科技创新要素包括创新的主体、资源和环境[1](p51-63)(凌峰、戚湧、朱婷婷,2016),科技创新要素市场将这三类要素以市场化手段进行整合、配置资源,实现创新要素集聚[2](p94-97)(朱晨晨、朱奕,2016)。科技创新要素市场一体化具备的特征有:消除经济边界(宁丹、李满营,2015)、建成统一的共同市场(王磊等,2018)、市场开放(刘志成,2019)、资源优化配置(王蓓、陆大道,2011)、要素自由流动与共享(李峰、张贵,2011;吴睿辉、刘海宏,2020;等)。

三是关于区域协同发展中科技创新要素的配置机制。科技创新要素一般以知识链或价值链为导向(杨沛舟,2018),通过要素流动来相互作用(Cook,1992;程都,2019)。区域协同创新的核心在于区域内科技要素的有效集聚与自由流动[3](p26-31)(周娟、朱阳增,2018;等),城市科创中心是科技创新要素时间和空间要素相互作用的结果(熊鸿儒,2015;等),区域之间科技创新要素的相互流动(张贵等,2017)可加速区域创新合作网络的形成(王钺、刘秉镰,2017)。可以将各科技创新要素的协同发展与科技要素市场的培育结合起来(佟金萍、陈国栋,2016)。通过构建区域协调机构进行科技创新要素整合(辛灵等,2016;等),或通过产业转移加速要素的流动共享(温科、张贵,2019)。

综上所述,已有相关研究或是从宏观的视角,关注区域市场一体化发展;或是从微观的视角,研究土地、劳动力和技术市场的一体化,关于京津冀科技要素的研究多集中于科技资源的共享问题,关于科技创新要素市场一体化的研究,尚有很大拓展空间。

二、京津冀科技创新要素市场一体化面临困境

随着京津冀协同发展战略的实施,三地科技创新要素市场一体化在逐步推进,但仍面临一些困境:区域统一的科技要素共同市场尚未建成、经济边界明显、创新资源空间分布失衡、市场开放共享程度不高、体制机制障碍等,阻碍了科技创新要素市场一体化进程。

(一)市场分割导致科技要素共同市场难以形成。

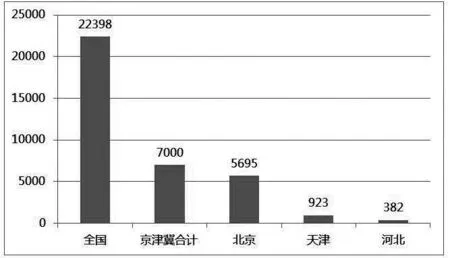

1.三地间技术交易市场发育程度不同。2019年,我国共签订技术合同48.4万项,成交总额约2.24万亿元①数据来源:中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报。,京津冀地区共签订技术合同10.44万项,成交总额7000.76亿元,其中北京市5695.3亿元,天津市923亿元,河北省382.46亿元。三地技术交易市场的体量差距过大,天津和河北的技术合同成交额总量尚不足北京的四分之一。

北京技术合同输出和成果转化覆盖了全国主要城市,2018年北京输出技术合同共82486项,成交额4957.8亿元,通过下图分析北京技术合同成交额的输出结构,以流向京外的比重最高,占60.8%;其次约24.6%流向本市内,技术出口占14.6%。

图1 京津冀技术合同成交额情况②资料来源:2019年京津冀三省市国民经济和社会发展统计公报。(单位:亿元)

图2 北京技术合同成交额分区域流向①资料来源:2018年《北京技术市场统计年报》。

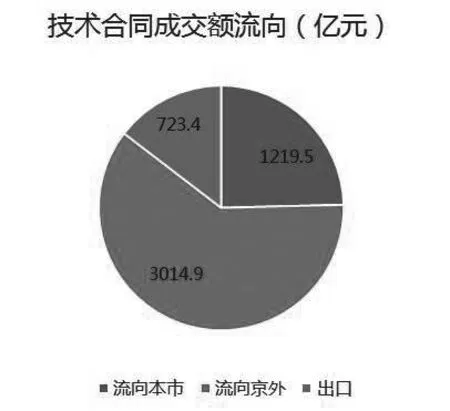

2.北京对津冀的技术输出增速快但比率较低。从北京的科技统计数据可知,2018年北京向津冀输出技术合同共4867项,成交额227.4亿元,增长率分别为4.8%和11.8%。其中向河北输出技术合同3119项,成交额193.8亿元,增长率分别为8.3%和25.7%,在北京对省外技术成交额中排名第5。以上数据表明北京科技创新要素及创新成果向津冀辐射的能力提升很快。

北京流向外省市的3014.9亿元成交额中,流向河北6.4%;流向天津只有1.11%。流入量最多的广东省、江苏省、贵州省,分别为11.2%、11.19%、7.49%,远远高于流向津冀的比重,说明北京技术要素和成果跨越津冀向南方城市进行了更多的异地转化。

3.三地创新供给与需求难以充分对接。京津冀三地科技创新能力呈现明显的梯度差异,2019年我国31个省区市区域创新能力综合排名中,北京第2名,天津第9名,河北第20名。特别是河北省的科技创新能力在三地中是个短板,在产业配套、人才支撑等方面的承接能力明显不足,导致北京的高端创新要素难以落地周围地区,制约了京津冀科技要素共同市场的形成。

(二)经济边界弱化了科技创新要素的区域共享。

京津冀三地间经济发展水平和产业梯度差异都较大。北京作为京津冀最大的经济增长极,当极化效应过程太长或极化效应远远大于扩散效应时,会导致资金、人才和技术的单向流动。

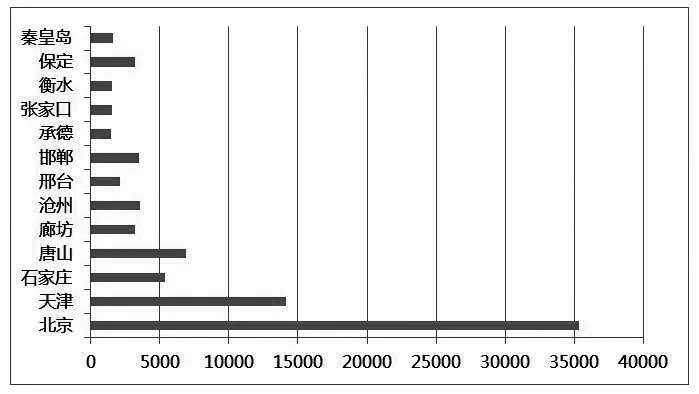

1.三地经济发展落差大。近年来,京津冀各城市的经济发展水平都在增长,但是之间差距很大,经济结构在空间上呈现出一种以北京为核心,逐渐向周边递减的趋势。2019年,京津冀地区生产总值约8.46万亿元,其中北京为3.54万亿,河北为3.51万亿,天津为1.41万亿。河北省内11个地市的生产总值与京津相比存在明显的落差,河北省内还没有达到GDP万亿级别的城市,石家庄和唐山市的产值最高,也仅是刚突破5000亿元。

图3 北京向外省市输出技术合同成交额情况②资料来源:2018年《北京技术市场统计年报》。

图4 2019年京津冀城市群国内生产总值统计图①资料来源:2019年京津冀三省市国民经济和社会发展统计公报。(单位:亿元)

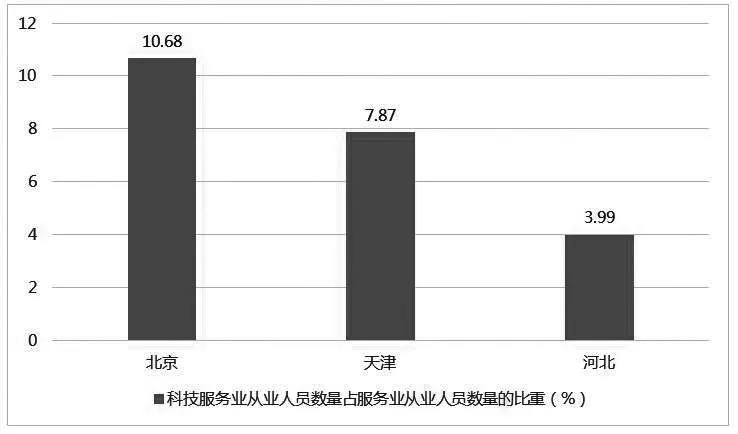

图5 京津冀科技服务业从业人员占当地服务业从业人员比重

2016—2018年,北京对京津冀城市群的经济增长贡献率为51.2%,天津为32%,其余城市都在10%以下。从京津冀三地GDP占城市群GDP的比重来看,2014年占比分别是32.1%、23.7%、44.3%,2019年分别为41.8%、16.7%、41.5%,②资料来源:2020年《中国统计年鉴》。北京市有所上升,天津和河北省则是下降了,京津冀三地的经济发展差距呈现拉大的趋势。

2.产业结构梯度差异大。经济差距背后是区域产业结构的差异。京津冀协同发展以来,三地的产业结构有了很大改善,第三产业比重均超过50%,产业结构高级化成为共同趋势。2019年京津冀地区三次产业结构比例为4.5∶28.7∶66.8,第三产业的比重分别为:北京83.5%,天津63.5%,河北省51.3%。从数据来看三次产业结构都已经进入到服务业占主导地位的阶段,但三地的服务业发展并不平衡:生产性服务业在北京高度聚集,而天津和河北省的生产性服务业发展则比较落后。河北省传统的重工业在产业结构中所占比例依然很高,这是由于在新旧动能转换的过程中,旧有增长模式的退出是波动性的,新动能尚未完全覆盖一二三产业。

通过比较京津冀科技服务业从业人员数量发现,北京是71.25万人,河北14.11万人,天津11.94万人,占第三产业从业人员数量的比重分别为10.68%、7.88%、3.99%,在全国的排名依次为第1名、第2名、第16名①中国科技发展战略研究小组:《中国区域创新能力评价报告2019》,科学技术文献出版社2019年版,第227页。。北京的科技服务业最发达,从业人员数量及比重均居全国之首。三地的产业梯度差异大,还未形成有效的、高水平的分工协作,河北无法有效承接北京、天津转移的技术产业。

3.缺乏基于产业链各环节的协同创新。京津冀三地共建11个协同创新共同体,天津建有两个,河北省有九个,分别位于秦皇岛、曹妃甸、张北、满城、正定、怀来、保定、承德、雄安,这些协同创新共同体促进了创新驱动和产业协同发展。但上述已建的协同创新共同体主要集中在环京区域或发展欠佳的新兴区域,并非河北发展较好的成熟地区,河北省较滞后的产业承接能力导致创新共同体的进展并不如预期顺利,创新人才和成果没有形成有效的流动。

北京和天津的创新成果大多数聚焦于高端领域,河北则是以一些重工业和农业为主,第三产业中的技术服务业发展落后。从产业链条来看,京津冀分别位于链条的高、中、低环节,表面上看一个完整的产业链似乎已形成,但这种产业链上的相关产业关联度较低,分工显然还处于初级状态。区域产业价值链联动匹配性“弱”,在不同程度上出现了分离的趋势,城市之间的资源要素共享性不是很强。

北京作为全国和京津冀区域的研发中心,是原始创新的发源地,但新技术成为新产品需要有一个产业化的过程。能够承接新技术产业化工作的区域,需要在行业结构上与新产品生产的要求相符合。“十四五”时期京津冀协同发展的产业协同关键在北京、天津、河北省共同构建完整的产业链条。

(三)创新资源空间分布失衡影响要素优化配置。

京津冀城市群科技创新资源富集,但在空间分布不均,北京聚集了大量优质的人口、科技、教育、文化等资源要素,城市群的创新主体、创新资本、创新人才极化分布现象明显。

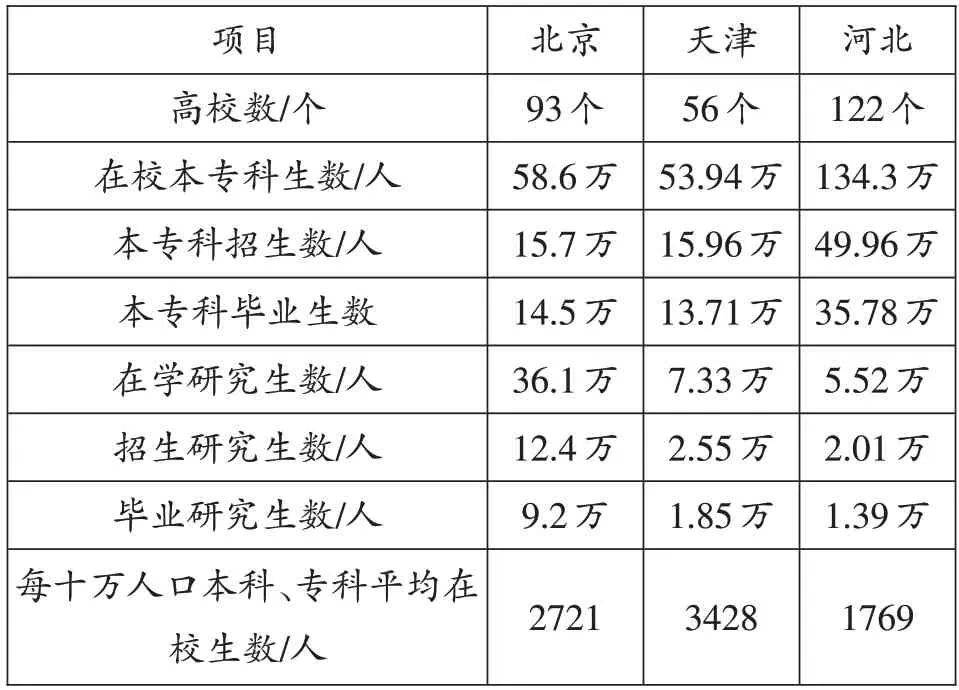

1.高等教育资源分布不均。从拥有高等院校的数量来看,京津冀三地各有93所、56所和122所,在京津冀共有985高校10所,211高校29所,全部位于北京市和天津市。另外,京津的双一流高校数量很多,而河北仅有一所。

表1 2019年京津冀重点高校分布②数据来源:京津冀协同发展数据库、2019年京津冀三地统计公报等。

2019年,平均每一百万人拥有高等院校数量,北京为4.32所,天津为3.59所,而河北省为1.61所。北京在校研究生数量最多,约为河北省的6.54倍,天津的4.9倍,科研力量非常强大。可见在高等教育水平上北京遥遥领先,河北与北京、天津地区高等教育尤其是研究生等高层次人才培养方面存在巨大的差距。

表2 2019年京津冀高校数据情况③数据来源:2019年京津冀三省市国民经济和社会发展统计公报。

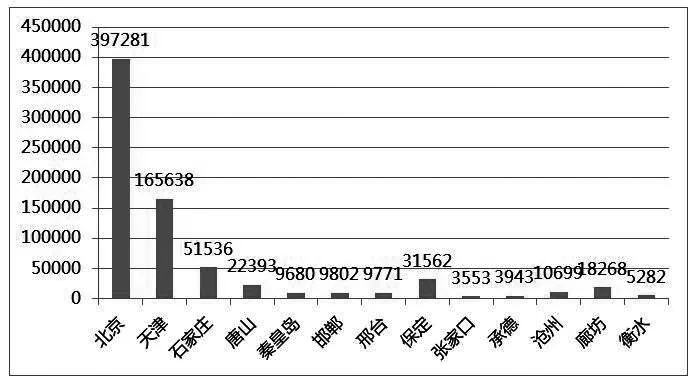

2.科技人才分布。京津冀城市群创新人才在空间分布极化现象也是很明显的。

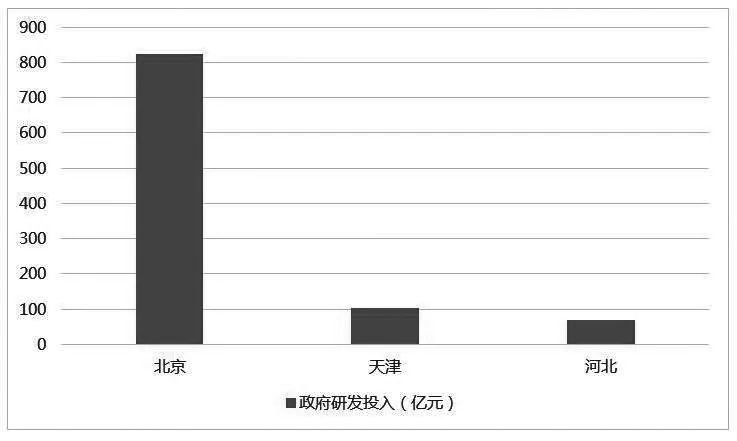

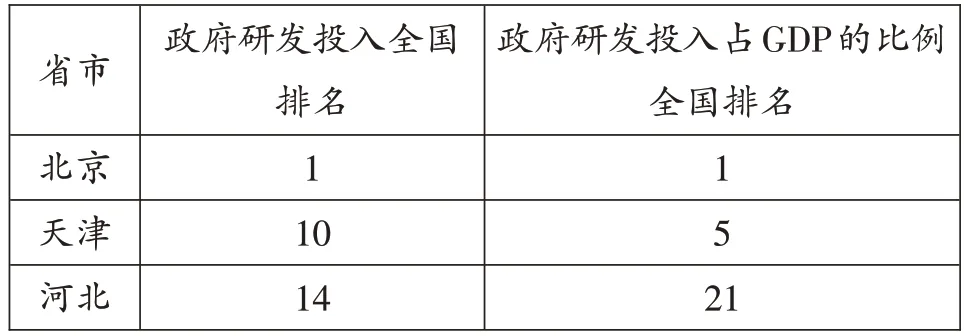

3.科技创新资本比较。通过比较研发投入情况,三地政府研发投入占当地GDP的比重分别为北京2.94%、天津0.56%、河北0.25%,北京的投入数量和力度最大,居全国第一。

图6 京津冀城市群R&D人员空间分布图①数据来源:2018年京津冀三地国民经济和社会发展统计公报。(单位:人)

图7 2019年京津冀三地政府研发投入情况②中国科技发展战略研究小组:《中国区域创新能力评价报告2019》,科学技术文献出版社2019年版,第187页。

图8 规模以上工业企业经费支出比较③中国科技发展战略研究小组:《中国区域创新能力评价报告2019》,科学技术文献出版社2019年版,第215—217页。

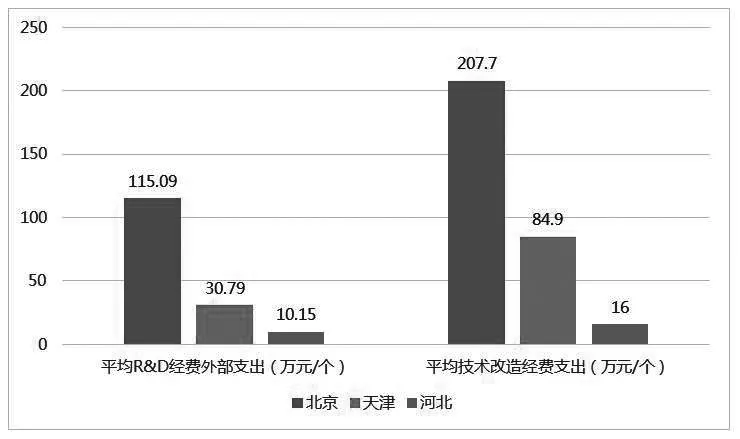

北京的高新技术产业发展水平高,2019年规模以上工业企业研发经费外部支出额增长44.2%,从全国31个省区市排名看,北京排第6,天津第16,河北第12。

通常情况下,要素禀赋分布的非均等性是区域发展不平衡的典型特征,而非均等的要素禀赋进一步使得经济空间产生非均质化,这是形成要素流动的基本前提。但高端创新要素有一种天然的“虹吸效应”,京津冀创新资源在空间分布不均衡,数量和质量上都呈极化现象,创新梯度差异大,容易形成区域内要素流入的洼地或高地,影响资源的优化配置。

(四)体制机制障碍影响了市场的开放共享。

市场的开放共享和要素的自由流动是城市群发展的经济基础,自京津冀协同发展战略提出以来,三地在破除区域壁垒、打破地方本位主义等方面做了大量工作,但上述问题仍没有完全消除。

表3 2019年京津冀三地政府研发投入排名情况①中国科技发展战略研究小组:《中国区域创新能力评价报告2019》,科学技术文献出版社2019年版,第187页。

在京津冀地区的资源配置过程中,行政力量起的作用依然较大,以研发投入为例,北京和天津的政府研发投入力度在全国省区市排位都很靠前。由于行政区域划分不同,区域间市场机制的不健全使得要素流动存在制度和信息障碍,且成本较高。

京津冀三地行政关系较复杂,既是中央与地方的关系又存在着地区与直辖市的区别,导致经济一体化过程中具有了区域行政利益特征。[4]北京在疏解非首都功能和“减量发展”过程中,只会主动疏解不符合“四个中心”战略定位的功能,而对高端创新要素资源,非但不会主动疏解,还会尽力争取集聚。

三、京津冀科技创新要素市场一体化对策

2020年3月,《中共中央国务院关于建立更加完善的要素市场分配制度和机制的意见》发布,明确了要素市场体系的建设方向和重点改革任务。

(一)加快建立统一的科技要素共同市场。

1.依托区域市场的一体化。京津冀科技创新要素市场一体化必须依托区域市场的一体化,以京津冀一体化大市场的支撑,与其他各类要素市场协同联动推进。由于产品市场与要素市场紧密相连,可以和其他的要素市场、商品市场联动建设,[5](p38-45)通过人力、资本、技术、信息等要素在地区间的流动加强彼此之间的联系强度,推进科技创新要素市场的区域一体化。

2.科技创新要素市场的协同共建。科技创新要素市场包括以企业和研发机构为主的创新主体,包含资本、人才、技术、信息的创新资源,以及政府和中介机构等创新支撑,这些要素之间需协同共建,促进技术、科技人才、科技资源等创新要素市场的交流合作,形成一体联动式科技创新要素共同体市场。[6]

3.优化市场环境。科技创新要素市场的支撑体系包括以交通、信息基础设施为主的硬件环境,和以观念、政策、法规、制度、机制为主的软件环境。通过各项法规和制度,严格市场监管,逐步健全科技创新要素市场的硬件和软件环境,并在实践中加以完善。

(二)强化科技与经济的对接。

京津冀协同发展,要坚持区域经济和创新中长板和补短板同时进行。

1.优化区域创新链条。京津冀地区创新梯度差异大,利用北京全国科技创新中心的优势,重点提高河北省的创新承接能力,完善创新-研发-应用链条。以各地高新区为基地打造若干个科创中心,建设京津冀创新的反磁力中心,发挥科技创新要素的邻近空间溢出效应,形成合理的区域创新梯度。

2.完善基于产业链的协同创新平台。构建以产业分工与合作为基础的科技资源共享平台,[7](p216-220)进行产业协作,使经济功能、产业功能与科技创新中心结合起来,促进京津冀产业链与创新链对接融合,着力增强河北尤其是京津周边地区与京津之间的产业关联度,促进京津产业顺利向周边地区转移,加快在产业层次上体现科技创新成果的价值。[2](p94-97)

(三)促进创新资源的空间布局优化。

消除创新极化现象,可以通过构建合理的区域创新梯度来实现。这需要科技创新要素在空间的自由流动和合理聚集。

1.以市场机制促进要素流动。一要转变政府的管理理念,加大服务职能,弱化市场一体化进程中的行政干预。二要依靠市场。创新要素在市场作用规律下流动有利于资源在空间的流动与聚集。发挥市场机制在空间配置、创新承接、产业链重构中的主导作用。三要完成资源要素市场化。在要素的所有制和交易制度上进行改革,发挥市场机制的内生作用,实现由行政定价向市场定价的转变。

2.以流动性促进要素空间合理聚集。促进市场上科技服务机构良性发展,避免创新要素低效配置以及要素错配事件的发生。通过打造若干个创新的反磁力中心,构建创新的“空间扩散”格局,避免创新要素单向流动,实现科技创新要素在空间上呈多层次分布,实现创新资源均衡分布和合理配置、创新主体空间布局优化。

(四)加大体制机制创新。

1.完善科技创新资源共建共享机制。整合京津冀地区重大科技创新基础设施、科研平台、科研场所和科技资源,在已有的创新平台、技术转移以及创新体系成果的基础上,建立科技联盟、科技园区、科研实验室等资源共享平台。优化以交通、通讯为主的创新支撑设施,充分运用互联网+、大数据等平台优势,构建京津冀科技资源协同管理机制,创新科技资源的共享模式,提高京津冀科技创新资源共享水平。

2.创新人才流动和合作机制。加强京津冀三地高端科技型人才的建设,加大在人才、成果、科技体制等领域的联合改革。[8](p67-74)围绕高端人才、先进技术等核心要素,探索在区域间流动、共享新模式,完善政府+市场的跨行政区交流合作机制。

3.创新利益协调机制。京津冀不仅包括三个省级行政区,也是中央政府及其机关部门的集中所在地,利益协调问题涉及四方的利益。京津冀协同发展应充分发挥政府的积极作用,通过制定利益协调和互动合作框架,把利益协调机制内化到政府的结构和功能之中,借此激发市场力量,协调好三地不同部门的分工与合作。