基于社会网络的新型职业农民技能习得模式研究

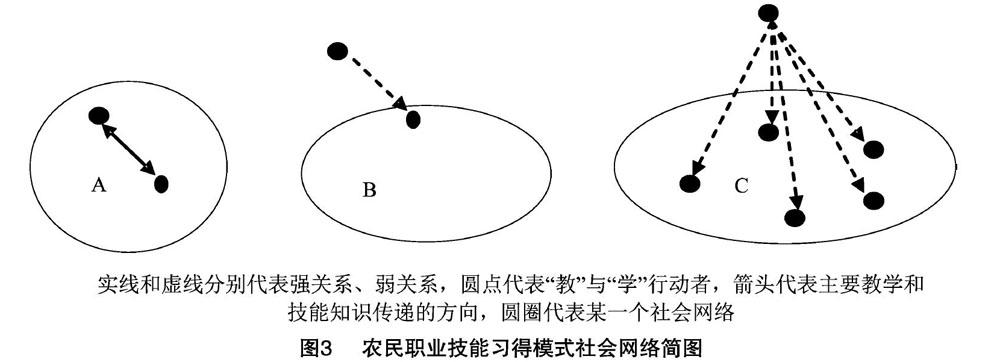

摘要:从社会网络视角分析新型职业农民技能的习得方式,将其分为基于构建性社会网络和基于功能性网络的农业技能习得模式。2种模式各有所长,前者针对性较强,互动频率高,学习持续时间长,且与农村的社会结构融合得很好,农民最容易接受;后者异质性较高,技能更新速度快。2种模式互相补充基础上的“锥体场”新型职业农民技能习得模式,符合我国当前以农业产业为主导的农村社区特点,也适合目前整体素质不高的新型职业农民,形成“教育生态”的理想效果,具有辐射、带动和强大的扩散作用。

关键词:社会网络;新型职业农民;技能习得;模式

随着新型城镇化进程的推进,农村青壮年劳动力“离农”意愿强烈,农村实用人才“非农化”转移加速,农村劳动力呈老龄化、弱质化态势,加之农村新生劳动力“务农”经历缺失,素质呈结构性下降,农村农业后继乏人,“乡村振兴战略”迫在眉睫,培育新型职业农民刻不容缓。2012—2019年中央1号文件反复强调“大力培育新型职业农民”,学术界也高度关注新型职业农民培育相关问题。朱启臻最早提出:新型职业农民关键要有文化、懂技术、会经营[1]。从职业教育学的角度来看,新型职业农民首先应具备相关的农业职业技能,尤其是我国目前处于由传统农业向现代农业转型的时期,农民对新技术的学习和使用尤为重要。那么新型职业农民的农业技能应怎样习得呢?本研究尝试从社会网络视角分析职业农民技能习得方式,以期为新型职业农民培育提供理论支撑。

1 基于社会网络的新型职业农民技能习得理论分析 社会网络概念最早由Bames提出,指“真实存在的社会关系”。 宋丽丽等认为,社会网络是各种关系的集合,该集合是处于一个共同体内的参与者(包括个人和组织)在交换和分享各种信息及资源的过程中形成的[2]。Hakansson认为,社会网络是主动或被动地参与活动过程中,在行为主体之间通过资源流动而形成的各种正式或非正式关系[3]。综合这些概念,从新型职业农民职业技能习得的角度,本研究定义“社会网络”为农民职业技能习得的“行动者”,即新型职业农民在技能的“教”与“学”过程中而形成的各种真实的社会关系的集合。

1.1 新型职业农民技能习得中社会网络作用

新型职业农民技能习得依赖于社会网络,这是基于职业教育理论,以及农业职业技能本身特点。

首先,职业技能的习得是一个隐性知识获取的过程,即经历社会化(socialization)、外在化(externalization)、组合化(combination)、内隐化(internalization)4个阶段的演变[4],从业者由初学者到专家的成长过程具有阶段性,它包括感知阶段、模仿阶段、练习阶段和内化阶段,同时应该把握感知过程的情境化、模仿过程的标准化、练习过程的岗位化、内化过程的个性化。其最有效的方法是“面对面”“手把手”或者是“做中学”“干中学”[5],而这种方式需要通过人与人之间的关系互动,也就是主要通过社会网络而习得农业技能。

另外,农业职业技能有其自身的特点。农业职业技能主要以经验形态存在[6],这是由农业职业技能本身的特点决定的。农业职业技能是指对动植物的生命全过程进行控制,多项相关技术配套,并贯穿农业生产全过程,帮助完成农民职业角色的农业技能体系。农业职业技能必须服从生物有机体的规律,并随时间和空间呈相应变化,具有周期长、复杂性、空间性、时间性、多样性、多层次性和复合性的特点,这使得农业职业技能因时、因地、因人的不同,其结果也会大相径庭[7]。这就决定了农业职业技能的内化和应用,也就是农业技能的习得,实践经验比理论知识更重要,需要与实践相结合,并在实践发展中不断发现问题、解决问题,父辈和他人的经验不能完全照搬,须要内化成自我技能和知识,也决定农业职业技能更多是“看中学、干中学”。

农业职业技能主要以经验形态存在,农业职业技能习得是隐性知识获得的过程。这种知识的转移往往不在市场中,更注重“交互性”“现场感”。最有效的转移方式就是通过“面对面”“手把手”的长期互动交流、交往和接触,因此以稳定社会关系为基础的、可随时互动交流的社会网络,是农业职业技能习得最有效的渠道[8]。也就是说农业职业技能习得过程中经验形态的技术要素和经验知识是不断变化、更新和发展的,稳定的农村社会关系网络能为农业技能习得与扩散提供及时、便捷的学习交流机会。

1.2 职业农民技能习得的社会网络模式

叶敬忠在《农民发展创新中的社会网络》一文中首次对农民社会网络进行划分和定义,他根据交往与联系的对象和性质的不同,把农民社会网络分为功能性社会网络和构建性社会网络[9]:前者指社区内农户与户外的机构与团体之间(即人与机构间)的功能性联系与交往情况;后者指社区农户与其他所有社会角色之间(即人与人之间)的联系与交往状况,这种关系是社会构建的结果,包括亲缘关系、地缘关系、业缘关系、师徒关系等。

据此,从社会网络的角度来看,笔者认为农民职业技能习得方式主要包括2种模式,一种是传统的农民职业技能习得模式也就是构建性社会网络农业技能习得模式;另一种是农民职业技能新型习得模式也就是基于功能性网络农业技能习得模式。

为了进一步探讨基于社会网络的新型职业农民技能习得模式,笔者拟以湖南省浏阳市马家湾村养猪大户专业技能习得过程为例作具体分析。马家湾村位于湖南省东北部,浏阳河北岸,浏阳市西郊,现有总人口3 800余人(包括集镇居民800余人),总户数860余户,是典型的养猪大村。该村围绕生猪产业形成专业的良种猪养殖户、饲料经销商、种猪场主、人工受精站站长、职业赶(公)猪人、职业小猪贩、生猪经纪人(生猪经纪人就是帮养猪农户和销售者之间建立联系,在当地被称之为“喊猪的”)和生猪销售商(生猪销售商就是用大货车把生猪贩运到广州等地大型屠宰厂销售,在当地被称之为“跑大车的”)等一系列职业农民。

2 基于社会网络的新型职业农民技能习得案例分析 从农民社會网络的角度来看,马家湾村的职业农民技能习得方式,主要包括三大类共8种技能习得方式:基于构建性社会网络的技能习得模式(包括基于亲缘、邻里、师徒关系,以及基于偶然认识关系“瞟学”后习得,即“瞟学-干中学模式”的4类技能习得方式)、基于功能性网络的农业技能习得模式(包括基于农业院校、农民培训学校、农业企业等技能习得方式)、基于构建性网络与功能性网络相结合的技能习得模式(比较典型的是农业合作社技能习得方式)。

2.1 构建性社会网络技能习得模式发挥主导作用

在马家湾村,以上三大类技能习得模式中,构建性社会网络发挥着主导作用,这是因为构建性社会网络在马家湾村最普遍、最常见。而这其中又以亲缘关系和邻里关系技能习得方式为主体。据统计,当地的养猪专业户72.58%具有亲缘关系,其中最典型的就是何氏(图1)。

除了亲缘关系外,基于邻里关系的技能习得模式也在马家湾村占有重要地位,从村庄中养猪大户分布图可以看出,马家湾村的养猪大户主要集中在3个区域,以及这3个区域中的几个重点村民小组(图2),在这些区域中农户居住相对集中,空间距离比较短,这显示出农业技能习得与地缘有着密切联系,因地缘形成的社会网络为养猪大户之间提供了及时、便利的技能习得机会。

而实际上, 亲缘关系与邻里关系往往交杂在一起(表1),一些近亲本身也是邻居,因此可以说当地养猪户95%以上主要通过亲缘、邻里关系互相学习,从而获得养猪技能,成为当地职业农民。

亲缘和邻里关系之所以成为马家湾村最主要的农业技能习得方式,这是因为农业技能习得过程具有及时性、持续性、反复性的特点,需要长期有效、持续、随时的“教”与“学”的交互作用,因此需要有互动频率高、互惠程度高、亲密程度高的“强关系”作为支撑,而农民的“信任半径”相对较短,而亲缘和邻里在同心圆(差序格局)中所处的位置,其距离相对较近,因此成为最便捷、最及时的职业技能习得方式。

师徒关系的技能习得方式在马家湾村也占有一定的地位,马家湾村开兽药店的10个农户大多没有经过正规的动物医学专业的学习,无一例外地属于师传徒模式的乡村兽医,或在部队、或在周围乡镇拜过师学过兽医,或者父亲本身就是乡村兽医(占50%),在马家湾村只有2个年轻的兽医在农业院校经历过动物医学专业的培训学习,因此农民队伍中缺乏真正高素质的专业人才,这使得农村中师传徒的培养模式成为普遍的现象。这种模式是属于村庄内部“强关系”的交流,他能长时间反复学习和交流,比较适合目前文化程度不高且接受速度稍慢的农民。

在调查地马家湾村中还有一种极个别模式,就是通过获得偶然学习的机会,然后在这个机会基础上“瞟学”,“瞟学”后就自己在“看中学”,然后在“干中学”,反复摸索、咨询,直至掌握该技术,本研究中被称为基于“瞟学-看中学-干中学”农业技能习得模式(案例1)。采用这种模式在技术传入后,须要内化成自己的知识和技能。这本身需要农户自身知识文化水平和悟性比较高、且善于思考和学习,这种模式更适合现代新型职业农民,一般多为年轻农民。

案例1 原村委会主任儿子宋兴文学习养猪的经历。

宋兴文:我高中毕业参军,以前在部队就开始养猪,后来回来做过猪生意,贩卖过大猪、小猪,后面合伙人不行,亏了本就没搞猪生意,我学养猪主要是靠“瞟学”,我看别人怎么搞,搞好了我也就试一下,有一次我的猪发了腹泻病,刚开始的时候请了本地兽医,没一个人能看好,后面请了一个兽药厂的技术员李柏仁,帮我看了一下,他一看就知道是腹泻病,只花了200多块钱,他说这个病是因为那个买来的公猪带过来的,症状为猪发烧烧到40 ℃,降下来只有36 ℃……,这样我就学会看这个病治这个病了,李伯仁他的资料全是网上找的,他还说一些高热病不要打针,只要冲冲水就好了,要是打针,那个猪还容易发病……,我跟他学了一些东西。另外一个就是叫田礼勇的,他是外地人,是我把他搞到我们村上开兽药店的,我当时在朱浩明(远近闻名的猪场老板,拥有大型养殖工厂)猪场买公猪认识他(田礼勇),他是农业大学毕业,而且在朱浩明的猪场待了几年,我觉得他还可以(养猪水平高),因为我当时自己养了100多头猪,我就想要他在我们村里开个兽药店,这样我的猪场有什么问题可以经常找他问问,当时(开店前)在我家住了1个多月,我就和何耀明(村中另一养猪大户)说,既然把他喊过来开店,那就得让他赚钱啵(他是外乡人,这里人不熟悉他)。我们就帮他宣传一下,我那年才刚开始养猪,从他那还是学习了一些养猪技术,有什么不懂的,随时都可以问他。还有那个“小挑花”(母猪阉割技术)是学的那个白泥康饲料厂技术员姓张的,我就总是看,看他怎样下刀,我就是这样学会的。我怎样瞟学(偷学)会的,他还不知道呢(笑)。那个割横猪(指阉割公猪)就是在部队学会的。还有就是我做过猪贩子,经常到别人家,那里可以学到很多啊,像那个怎么挑猪(指选猪),挑怎样的母猪可以下很多猪崽子,这个就是经常去别人家看猪,慢慢就学会了,我的养猪技术大多都是问问别人,看别人,自己一边养一边学,有时也去听听一些厂家的培訓……

2.2 功能性社会网络技能习得模式发挥辅助作用

在马家湾村受过农业院校养殖技能培训学习的农民比较少,如上面所说,仅有2个年轻的兽医在农业院校经历过动物医学专业的培训学习,一个叫田礼勇(利民兽药店的老板,外乡人),是农大自考专业毕业;一个是惠农兽药店的老板。从湖南省农业院校调查中发现,动物医学和动物科学相关专业的本科生就业前景十分好,一般都去饲料厂或兽药厂等;很少有该专业的全日制本科生回农村发展养殖业,成为职业农民。而自考生倾向学习了农业技能后还乡,这些自考生90%以上是家里父亲有个猪场,父亲教其在家实践操作学习的同时,希望其能在学校学习先进的养猪技术并继承父业。

一些农民偶尔通过企业培训或讲座方式习得新技能(案例2),在马家湾村村部有专门的课桌和教室(被命名为“农民环保学校”),饲料或兽药企业利用这一资源,不定期培训农民新技能,通过多种方式召集学习者。如利用赶集发放宣传单,集镇上挂横幅,村部音响设备扩散信息,村干部电话通知;另外乡政府也会有这样的宣讲教室或课程。各类企业培训和讲座其学习频率,在2008年前大致为全年10~15次不等,2008—2019年大致为一年仅1~2次。可见,在职业技能习得早期,企业培训起到一定的作用,但是随着农民技能掌握程度的增加,职业农民对符合自身需求的技能的辨识度增加,企业培训技能习得模式逐渐弱化。

案例2 马家湾村农户反映,以前经常有兽药企业和饲料企业来乡政府或村部开展新技术培训讲座,他们会介绍一些新研发的饲料、新的猪病疫情以及相应的新药品或疫苗,因为这些企业多以推销自己的产品为主,一些农户对此有点反感,慢慢地这些培训和讲座变少。

还有一种设办在乡政府的“农民培训学校”,也是马家湾村农民职业技能习得的一种方式。马家湾村所在的乡政府,随处可以见到这样的标语“免费学技术是党和政府对农民的关心”,开办了农民培训学校,设立了“农民致富信息中心”和“文化图书室”,建立了农民远程教育平台,但专门的农业技能培训极少。这些培训多为工业或信息技术,譬如电焊工双证、电脑等级证培训等;其培训时间不长,时间多为半个月到2个月;培训季节性强,多选择农闲时间,且培训对象文化素质要求相对比较高。可见,乡政府的农民培训学校培训的内容、时间和对象均存在一定的局限性。因人力、物力、财力有限,乡政府能掌握的教学资源有限;加之马家湾村民整体素质不高(年轻农民多为初高中文化,年长者多为小学文化),自主学习能力差,对于交互性相对较弱的远程教育掌握程度有限。因此,农民培训学校效果不佳,在农村社区也很难成气候。

2.3 基于构建性网络与功能性网络相结合的技能习得模式是发展趋势

能获得双重网络技能习得机会的职业农民,一般对技能的掌握优于只通过一种社会网络习得技能的农民(案例3),这种技能习得方式本身适合文化水平相对较高的职业农民,也是新型职业农民技能习得模式的发展趋势。

案例3 村中惠农兽药店年轻老板。

惠农兽药店老板:我十七八就开始接触这一行,当时高中毕业在家没事做,我父亲有个猪场,养了一两百头猪,他叫我去学兽医,于是我拜了个师父,他是镇头人,我跟师傅学了1年,当时学费是 3 000 元,后面父亲又把我安排在猪场待了(学习)1年,后来我在长沙科技局接受了6个月技能培训(历时3年,每个学期上一个多月的课),由于我先跟师傅学了1年,有了经验再去学习,觉得自己比其他学生接受知识还是要快点,实践能力强一些。

除此之外,还有一种比较典型的双重技能习得模式就是——“农民合作社”。农户为了达到某些特殊利益,自发建立了一些农业专业合作社组织(表2),并报政府登记备案。这些由农户与相应机构和团体之间的功能性联系而建立起来的合作社组织,增加了农户的组织化程度,加强了农产品的市场竞争力,促进了农户与政府的联系,加快了农业技术习得的速度[10]。基于合作组织的农民技能习得方式,从表面来看是属于“功能性网络”,但实质上这种社会网络是职业农民自发组织,除了专业合作社组织的培训和专家技能指导外,还有农民之间的技能交流学习。实际上农户可以通过功能性社会网络和构建性社会网络双重网络习得相应技能,这种双重网络技能习得模式,十分符合农村农户特点,也深受农户欢迎。

3 结论与讨论

3.1 结论

从马家湾村3类技能习得模式所占比重和发挥作用来看,构建性社会网络比重更大,发挥主导作用,这其中尤其又以亲缘、邻里、师徒关系具有绝对优势,而功能性社会网络只发挥辅助作用,这是有其深层原因和理论依据的。

首先,马家湾村是以农业生产方式为主导的典型农业、农村社区。不同于山区农村,也不同于郊区农村。农业人口没有流失,农村社会没有退化、衰败,没有被城镇化,其社区保留了传统农业社会结构和特点。尽管农业现代化和新型城镇化脚步较快,但是农业的特征要求农民得“靠地谋生”,而土地具有非流动性,因此“以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。”固定的土地和固定的生活圈构成了他们赖以生存的共同体,而这种共同体编织了稳定的农村社会网络。同时,由于农村社区中居民“信任半径”的狭窄,人际信任主要是以亲缘信任为主,血缘成为是否信任的第一判断标准,其次是是否熟悉;人对自己圈子外的人基本上持不信任的态度,也就是说信任是建立在看得见的基础之上的。因此,在这样以农业产业为主的农村社会网络中,同传统中国农村相比,以血缘和婚姻连接起来的亲缘关系在农村社会网中的重要性虽然有所下降,但仍然占据着最重要的位置,地缘(邻里)关系、业缘(师徒)关系在社会网中有相当重要的地位。因此,职业农民生活状态和其编织的社会网络关系,必定复制和影响着其农业技能习得模式。这使得在农业技能习得过程中,构建性社会网络中尤其是亲缘、邻里关系发挥作用,大于被定义为“圈外人”的功能性社会网络中的其他模式。

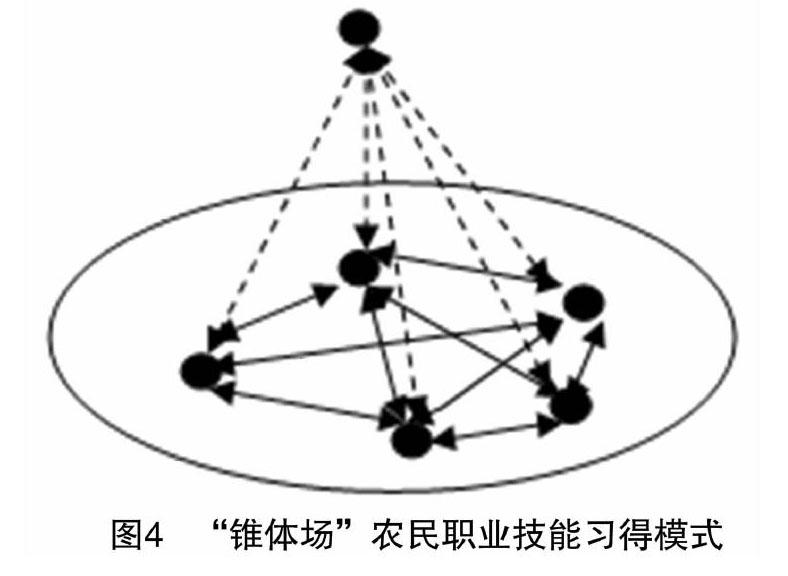

其次,构建性社会网络针对性较强,一般是“一对一”的学习模式,互动频率高、学习持续时间长,并且可以反复学习,这点尤其表现在基于亲缘、地缘(邻里)、业缘(师徒)的构建性社会网络,若用社會网络简图表达,职业农民基于亲缘、地缘、业缘的构建性社会网络的农业技能习得模式(图3-A):圈中2个圆点代表技能习得的教与学的行动者,两者之间互为教学关系。该模式是属于村庄内部强关系的交流(美国社会学家格兰诺维特把社会网络中的社会关系分为“强关系”和“弱关系”,认为互动的次数多或感情较深或关系密切或互惠交换多而广为强关系,反之则为弱关系)[11]。这种模式能长时间并且反复地学习和交流,比较适合目前文化程度不高、接受速度稍慢的农民。而马家湾村作为一个以农业生产方式为主的典型农业社区,其生产水平、经济水平和农民文化素质程度也处于全国的中等水平。在这种水平状况下,职业农民更倾向于接受图3-A的技能习得模式。构建性社会网络中,基于“瞟学-看中学-干中学”农业技能习得模式如图3-B所示:圈中圆点代表技能学习者,这类职业农民一般应处在某一局部社会网络边缘,从而有更多机会瞟学,通过这种模式农民能习得更多异质性的技能,虽也采用“一对一”的模式,但互动频率弱,且具有偶发性、随机性的特点,文化素质低的职业农民难以适应。

功能性社会网络多采用“一对多”模式,如若用社会网络简图表达,其学习关系模式可如图3-C表达:农业职业技能以村庄外部网络的农业院校、科研机构、企业、农民学校或政府组织等为中心点,向村中职业农民传播。功能性社会网络习得模式虽组织性强,但最大的缺点是互动性弱,学习期限短,针对性差,因此农民掌握技能的程度稍差。

最后,农业技术技能更多是以经验形态存在的,因此在传授某项技术技能时应该注重参与式互动,甚至是“面对面”“手把手”的传授,而农户在获得该项技能时,应该在“干中学”和“看中学”,最后内化成自身经验形态的技术,这样才能真正掌握。而这种参与式的互动以及“面对面”“手把手”的传授方式,就要求把知识形态的技术要素和实体形态的技术要素嵌入到社会网络当中,通过网络中行动主体不断互动、交流最后转化成自身经验形态技术要素。从构建性社会网络与功能性社会网络的优劣比较可以看出,以经验形态存在为特点的农业技术技能传授更离不开构建性社会网絡,而构建性社会网络最大的优势恰恰就是能为农户提供“随时”手把手、面对面、边看边学,以及模仿的机会,农户通过社会网络提供的技术“分解动作”,并最终把其技术内化成自己的经验形态的技能。农业技能是由各个技术要素构成的动态系统或过程,由于目前农民受教育程度、思想观念、年龄层次、种植经验等情况各不相同,农户在面对动态、复杂的技术体系时,如果只单纯采取功能性社会网络的技能培训模式,其效果往往不理想。一些农户可能还要通过构建性社会网络,在日常实践中“补课”,而构建性社会网络在其相应的场域内,往往因其灵活性可以为农民随时提供多层次的技术支持。但同时,构建性社会网络,尤其是亲缘、邻里关系过于强大,在农业新技术扩散的初期,如果没有功能性网络中异质新技能经常注入,长期以往,很有可能会形成一些保守和固步自封的状态。因此,可以说功能性网络能影响职业农业技能习得的广度,而构建性社会网络影响职业农业技能习得的深度,决定农业技能的最终掌握程度。

3.2 讨论

构建性社会网络与功能性网络模式各有所长、相互补充:基于构建性的社会网络而形成的职业农民技能习得模式与农村的社会结构很好地融合,有其职业农民技能习得和养成的天然土壤,是职业农民技能习得最容易接受的模式,但因其同质性较高,新技能学习和更新相对较慢;而基于功能性社会网络的农民技能习得模式,虽异质性较高,技能更新速度快,能适应现代农业科技发展,但互动频率相对弱,针对性较差。因此,基于构建性网络与功能性网络相结合的技能习得模式是未来的发展趋势,这种双重技能习得模式能整合2种模式的优势,同时又规避其劣势,符合我国当前以农业产业为主导的农村社区特点,也适合目前整体素质不高的新型职业农民。其模式的模型类似于“锥体场”(效果简图见图4),起到了辐射、带动和强大的扩散作用。该模型可以运用到新型职业农民的培育过程中,譬如,充分利用当地资源禀赋和优势,发展“家庭农场”“农业合作经济组织”“一村一品”“一县一产业”等,建立产、供、销一体化,实现农业产业化和农业产业区域化。这样既可以发挥县域、农村社区、合作社、家庭农场的功能性网络的组织、整合功能,同时又可以发挥功能组织内部的构建性网络的交互作用,由此,搭构建建性网络与功能性网络纵横互补的锥体场域,从而形成农业职业技能的“教育生态”。该模型也是对“乡村振兴战略”提出的“农村合作组织”“现代农业科技园、产业园”“一村一品、一县一业”等农业产业区域化政策新格局的一种理论回答。

参考文献:

[1]朱启臻. 新型职业农民与家庭农场[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2013(6):157-159.

[2]宋丽丽,冯 勇,王嵘冰. 基于社会网络的虚拟企业联盟信息共享分析体系研究[J]. 情报科学,2018(4):105-110.

[3]Hakansson H. Industrial technological development:a network approch[M]. London:Croom Helm,1987.

[4]刘利军,蒋祖华,李心雨. 经验类隐性知识多阶隐性特征分析与演变模型构建[J]. 科技进步与对策,2018,35(14):135-141.

[5]张海燕. 中高本贯通的职业教育立体化课程建设研究[J]. 中国职业技术教育,2019(8):42-46.

[6]陈 凡,张明国. 解析技术:技术、社会、文化的互动[M]. 福州:福建人民出版社,2002.

[7]汪来喜. 基于农业本质的农业供给侧改革推进方略[J]. 中州学刊,2017(8):46-49.

[8]旷浩源. 农业社会网络与农业技术扩散的关系研究——以G乡养猪技术扩散为例[J]. 科学学研究,2014(10):1519-1524.

[9]叶敬忠. 农民发展创新中的社会网络[J]. 农业经济问题,2004(9):37-42.

[10]杨天荣,李建斌. 陕西省农民专业合作社农业技术应用现状及对策[J]. 江苏农业科学,2020,48(4):305-309.

[11]Granovetter M. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology,1973,78:1360-1380.师蔚群,李 捷. 农业科研院所党建助推科技扶贫模式探索[J]. 江苏农业科学,2021,49(3):8-14.