一种C波段基于发卡结构的低耦合贴片天线

王文君,刘长军

四川大学 电子信息学院,四川 成都 610064

随着天线集成化的发展,要求阵列天线有高增益且满足小型化,集约型的阵列天线被广泛应用[1]。天线单元间的互耦效应是阵列天线固有的重要特征之一,随着天线阵阵元之间的距离减小,互耦影响就会加剧,并影响天线阵的辐射性能[2]。在T/R组件的收发天线对中,为了保持收发天线的方向一致,收发天线的间隔很小,对降低互耦提出了很高要求。

目前,已经提出一些具有耦合抑制的解决方案。例如,文献[2-6]使用缺陷地结构,通过在微带天线的接地金属板上蚀刻出不同的缺陷形状来抑制耦合。这种方法可能会增加天线的后向辐射,导致天线的前后比下降。文献[7-9]使用电磁带隙结构,文献[10-13]在单元间设计如U型或曲折线等不同形状的谐振结构等。这些结构需要在单元间保留较大的空间,不适用于近距离贴片单元间的耦合抑制。文献[14]使用地面开缝与在墙上添加不同的光子带隙(photonic band gap, PBG)结构组合的形式来达到有效的耦合抑制。文献[15]使用不同形状的辐射贴片来提高耦合抑制。

本文提出了一种“墙”的结构,将“墙”垂直插入2个贴片单元中间,并在“墙”的介质基板两侧蚀刻出发卡结构。通过引入额外的耦合路径,从而有效地抵消2个单元间的原有耦合,并且只占用很小的平面空间,非常适合于小间距的天线应用。

1 耦合抑制结构设计

通过在2个近距离放置的侧馈微带贴片单元之间加入特定的结构,可以在贴片单元之间引入新的耦合路径。经过优化设计,可以抵消天线单元间的原有耦合,实现降低天线耦合的目的。

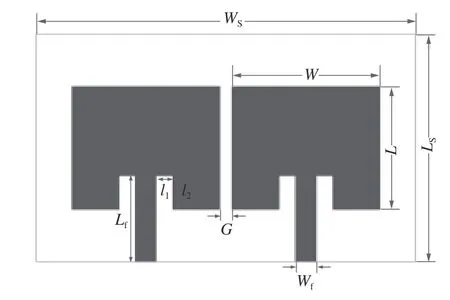

1.1 天线对设计

通过2个常规的侧馈的微带贴片天线实现一收一发的功能。天线中心频率为5.8 GHz,天线边缘间距为1.56 mm(0.03λ0)。天线中心间距为0.41λ0。该天线采用F4B介质基板进行加工,介质基板的相对介电常数为2.65,厚度为1 mm。按照常规贴片天线进行设计,天线的结构如图1所示。贴片天线的等效长度为L+2ΔL。ΔL为[16]

式中:h为介质基板厚度;εeff为等效相对介电常数。

图1 微带天线

根据式(1)得到天线设计基本尺寸Ls、Ws、L、W、Lf、Wf、G、l1和l2分别为30.0、50.0、6.2、19.5、11.4、2.7、1.56、2.2和4.5。天线的-10 dB带宽为5.71~5.86 GHz。由于天线距离很近,在带宽内|S21|大于-8.1 dB。在5.8 GHz,|S21|仅为-7.2 dB。天线增益为5.5 dB。

1.2 耦合抑制结构设计

散射矩阵法是一种较为简单直接地分析天线单元间耦合强弱的方法。通常采用Smn的值描述阵列中第m、n个单元间的耦合强弱。

2个贴片天线之间的耦合近似为[17]

式中:Z21为天线两端口之间的转移阻抗;Z11为一个天线端口的输入阻抗;Z0为系统阻抗。当天线输入阻抗匹配时,减小|Z21|是减小天线耦合的有效方法。

根据式(2),借鉴发卡滤波器中的“发卡”结构,在天线间引入一个谐振在天线中心频率的耦合通道。通过优化设计发卡的结构,抵消天线原来的耦合,减小|Z21|,实现高隔离度的天线对。

发卡结构的设计如下:

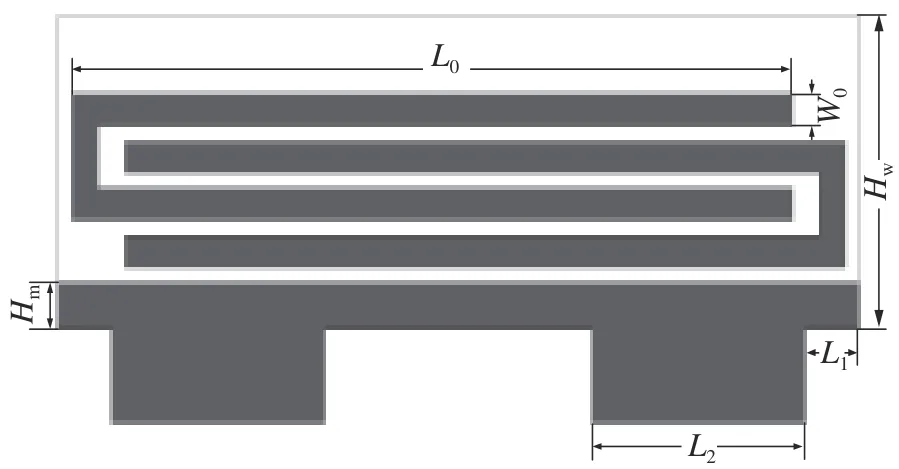

1)采用双发卡结构如图2所示,调节发卡的长度,使得发卡的谐振频率为天线的中心频率f0;

图2 发卡结构的设计

2)将发卡结构引入到天线缝隙的中间,调节贴片天线的尺寸,使天线工作在中心频率f0;

3)优化发卡的长度和对地间距,提高天线在中心频率的隔离度。

4)检验天线的中心频率和方向图。如果不满足要求,就重复步骤2)。

如图2所示在天线辐射单元间加入刻蚀发卡形状的“墙”结构。该结构同样采用F4B介质基板制作,厚度为0.8 mm。“墙”垂直插入2个贴片单元中间,引入了额外的耦合路径,产生一个耦合通带,从而抵消了2个单元间原有的直接耦合。相比传统方法中在2个单元中间加入不同的平面结构,该结构只占用了很小的天线电路板面积。其中,发卡结构的长度大约等于一个工作波长。发卡结构的基本参数L0、W0、Hw、Hm、L1和L2分别为27.0、1.0、10.0、1.5、2.0和8.0。

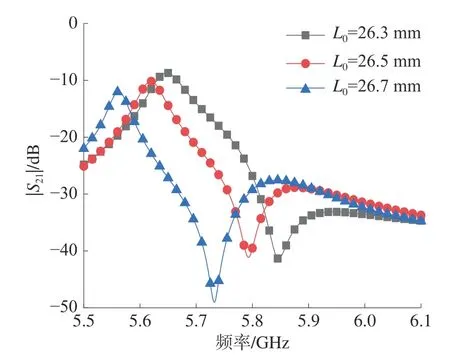

发卡结构的长度L0的变化会影响天线的隔离度。天线最高隔离度对应频率随天线长度L0的变化如图3所示。L0增大,最高隔离度对应频率向低频偏移;反之则向高频偏移。该结构可以有效地抑制天线单元间的耦合,但天线的方向图主瓣方向会发生偏移,增益降低。

图3 不同长度发卡结构对天线耦合的影响

天线方向图如图4所示。在天线单元中插入该结构会略微影响贴片天线的谐振频率,可以通过调整贴片的尺寸来进行补偿。为了改善天线的方向图,在“墙”的底部增加接地的金属带,并调整了发卡结构的间距。天线的方向图和隔离度效果均有了很大的改善。

图4 低耦合天线的方向图

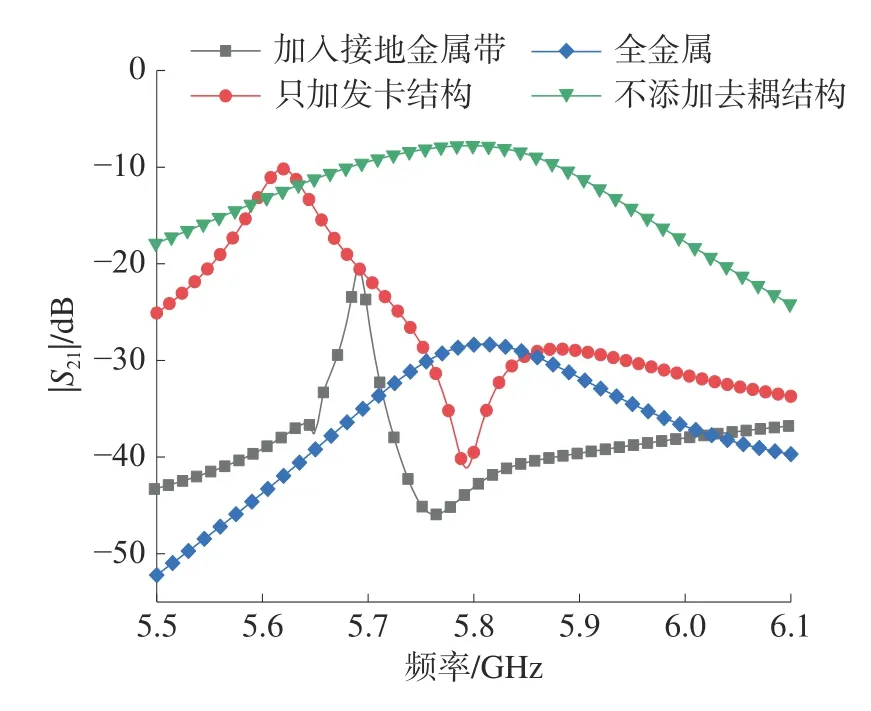

图5给出了采用相同尺寸的贴片天线单元的条件下,添加不同去耦合结构与不添加去耦合结构情况下的仿真|S21|曲线对比图。结果表明,若将“墙”的两面全部覆盖金属,在5.8 GHz天线的|S21|降低到-28.3 dB,相较于不添加去耦结构,|S21|减小了大约11 dB,而采用发卡结构能够在5.8 GHz将|S21|降低到-40 dB以下。此外,加入接地金属带后,天线在保证只加入发卡结构能实现的耦合抑制效果的同时,天线的方向图也有了很大的改善。

图5 使用不同结构天线的|S21|对比

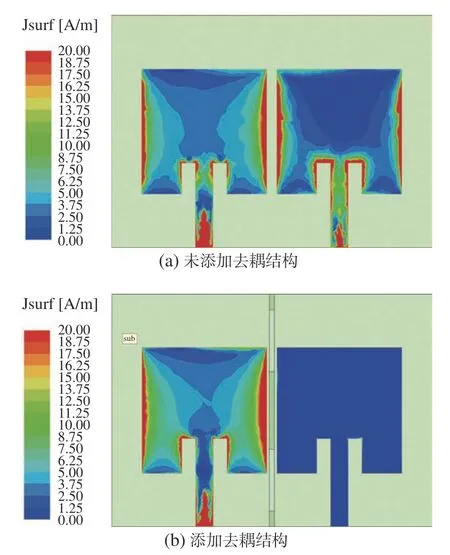

图6给出了添加去耦合结构前后贴片天线上的表面电流分布。左侧端口馈电时,在添加去耦合结构前,右侧贴片上有很强的耦合电流,但在引入去耦合结构后,右侧贴片上的耦合电流明显减少。

图6 贴片天线上的表面电流

2 测量结果与分析

2.1 测试系统

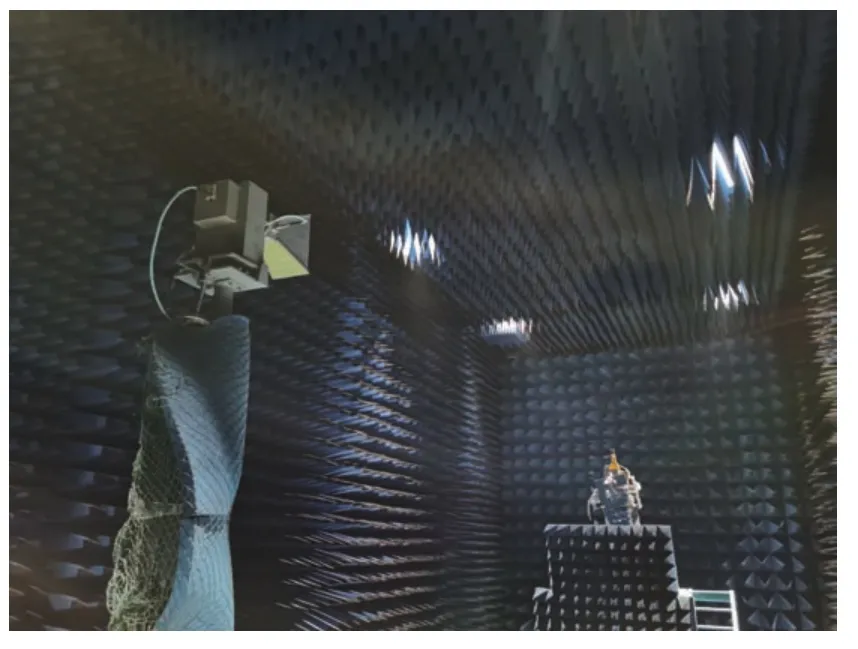

采用安捷伦公司的N5230A型号矢量网络分析仪测量天线的S参数。采用17.16 dB标准增益喇叭天线对天线的增益进行测试。图7给出了贴片天线和去耦结构的加工实物图。图8给出了低耦合天线的测试系统。

图7 天线加工实物

图8 低耦合天线测试系统

2.2 测试结果

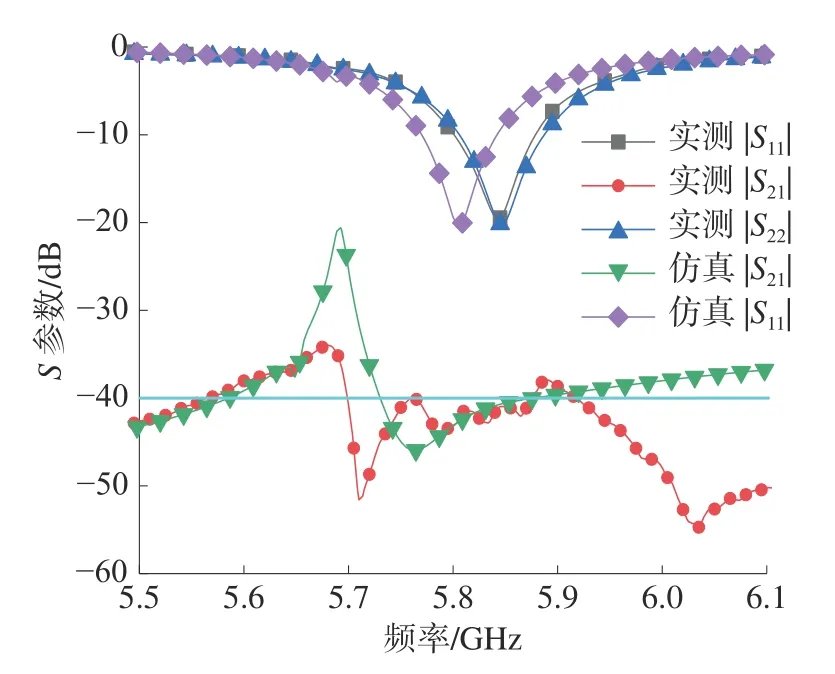

仿真与实验测试S参数的对比结果如图9所示。

图9 仿真与测试结果对比

加工天线的测试频率相较于仿真结果存在一定的偏移,是加工天线的介质基板的介电常数和厚度与仿真模型设置的基板参数存在一定偏差的缘故。测试结果表明,在所设计的-10 dB带宽内,天线单元间能达到40 dB的隔离度,符合设计的要求。

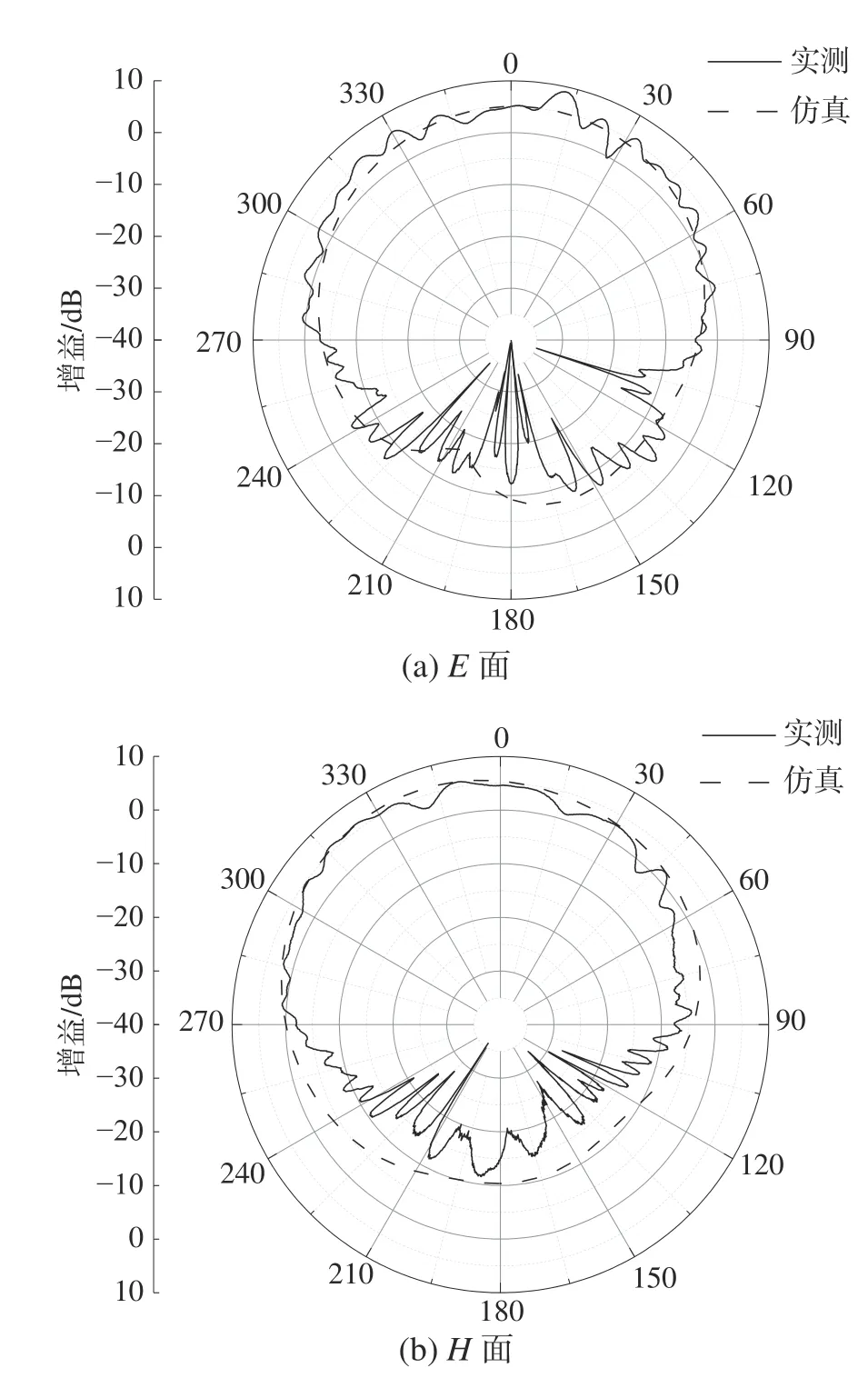

图10给出了天线的仿真和测试方向图对比,测试结果与仿真结果较为吻合。

图10 仿真与测试方向图对比

表1展示了采用不同的耦合抑制结构设计的贴片天线单元间距与耦合抑制效果对比。从表中可以看出,与本文采用结构相比,文献[3]贴片单元间距接近,但无后向辐射增加,且-10 dB带宽内耦合抑制提高了25%;文献[7-15]所采用的去耦结构均不引入额外的后向辐射,文献[7]和文献[11]中贴片单元间距增加了4倍,耦合抑制效果分别低于本文设计结构38.5%和60%;文献[8]中单元间距为本文的9倍,但耦合抑制效果低47.5%;文献[15]中的单元间距略小于本文结构,但耦合抑制效果低72.5%。

表1 不同耦合抑制结构对比

3 结论

本文通过采用发卡形结构,设计了一种能实现近距离微带天线单元间互耦抑制的结构,天线的仿真与实测结果相吻合。1)去耦合结构以牺牲微带天线的低剖面的特性换取高效的耦合抑制效果。2)为在需要近距离布局天线单元且对天线的剖面要求较低的情况下,实现了42 dB的高隔离度,提供了新的天线设计思路。3)去耦合结构没有增加天线的面积,也没有引入增加额外的后向辐射,具有良好的应用前景。