宋椠本《清波杂志》刊刻年代及后世流传考

赵健

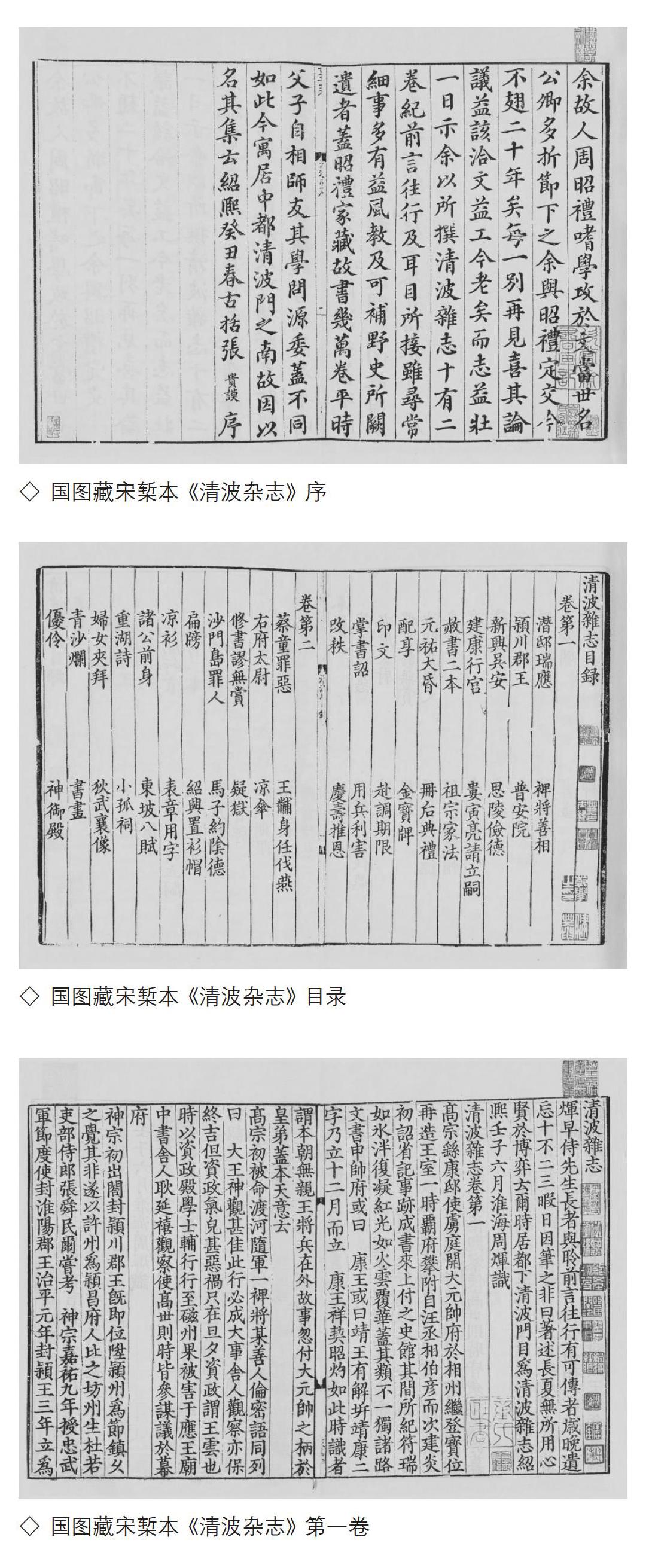

国图藏宋椠本《清波杂志》付梓于

嘉泰前后(1201-1207)

国家图书馆藏宋椠本《清波杂志》中并未注明成书年代,但根据文本中遗留的蛛丝马迹,可推定大致刊刻于宋宁宗嘉泰前后。

该书后有天台徐似道于“庆元戊午(庆元四年,1198年)立秋前一日”所书跋文:“余来中都,闻有所谓周处士昭礼《清波志》,急祈借传录,洪益处最多。”可见彼时尚无刻本流传。倘或有之,则徐氏直接到书肆购买即可,无劳神费力地“祈借传录”之必要。

该书卷一“祖宗家法”条记述吕大防向哲宗开陈北宋的“祖宗家法”,其中有意空出29字,此29字为“前代外戚多预政事,常致败乱。本朝母后之族皆不预事,此待外戚之法也”。

为什么防范外戚弄权的话变得敏感甚至成为禁忌,不得不在椠本上“开天窗”呢?揆诸南宋史事,当与韩胄专政、发动“庆元党禁”有关。

韩胄,字节夫,韩琦曾孙,以荫入仕。娶高宗宪圣吴皇后侄女。历门祗候、宣赞舍人、带御器械。淳熙末,以汝州防御使知门事。凭借身份的特殊性,他在绍熙内禅中承担了高层间串联的工作,立下功勋。但内禅甫一完成,他即因对利益分配不满,与赵汝愚分裂乃至对立。庆元元年(1195年),韩胄与京镗等人合谋,成功排挤宰相赵汝愚,韩氏晋官保宁军节度使。其又斥理学为伪学,起“庆元党禁”,击败政敌,一手总揽朝政,累拜太师,封平原郡王,授平章军国事。韩氏后见金朝势弱,遂筹划北伐。起用主战派官员,追封岳飞,追贬秦桧。开禧二年(1206年),兵分三路,大举伐金。因军事准备不充分,北伐不久即遭挫败。次年,韩胄被礼部侍郎史弥远与杨皇后等人合谋诛杀。

当韩胄用事时,“群小阿附,势焰熏灼。胄凡所欲为,宰执惕息不敢为异”。在这种情势下,再提防范外戚弄权的“祖宗家法”,既显得不合时宜,恐怕又有现实的政治风险。韩胄被害之后,宋廷不仅应金人的要求斫棺取出韩氏的首级奉上,还“诏史官改绍熙以来韩胄事迹”,官方宣传为之一变。此后至南宋灭亡,外戚弄权之事不再。防范外戚专权的话头又屡屡被提及,如刊刻于嘉定十一年(1218年)的《致堂读史管见》卷十七中就唐太宗任命长孙无忌为宰相事发议论说“以外戚则不当与朝权”,并无前时的避忌。

此外,还可从避讳的角度推测椠本《清波杂志》的刊刻时间。今传绍定三年(1230年)重刊本《礼部韵略》中所附“淳熙重修文书式”,列举了截至宋理宗以前的两宋诸帝应避旧讳及嫌名。椠本《清波杂志》避讳的情况如下表。两相对照,椠本《清波杂志》并未严格按照绍定三年的规定避讳。这既有无须避而避的情况,如为避宣祖讳而将“殷”字缺笔,为避仁宗讳而将“惩”字缺笔,为避孝宗旧讳将“瑗”字作“爰”,也有按规定当避而未避的现象,如“属”字犯英宗讳,“慎”字犯孝宗讳,“郭”字犯宁宗讳。导致此现象的最可能原因,当是该书刊刻的时间在绍定三年之前,彼时关于避讳的规定,并不完善或与后来不同。

当然,制度的规定是一回事,实际的执行可能又是另外一回事,在古代的人治社会,两者完全有可能脱节。不过好在我们还可以通过对南宋出版业中避讳实际执行情况的对比,发现实践中发挥作用的“实质”规则的变迁。

庆元六年(1200年)绍兴府刻宋元递修本《春秋左传正义》卷二十四中,对于孝宗旧讳“瑗”,是通过缺笔来避讳的,但不避“郭”字;而嘉定十一年(1218年)衡阳郡斋刻本的《致堂读史管见》中,不避“瑗”字,而“郭”字已经通过缺笔来避讳了。所以,从椠本《清波杂志》将“瑗”字改作“爰”,且不避“郭”字的情形来看,其问世于庆元六年至嘉定十一年间的可能性最大。

综上,国图藏宋椠本《清波杂志》的刊刻时间,当在韩胄专权的嘉泰前后(1201-1207)。

国图藏宋椠本《清波杂志》在后世的流传情况

根据国图藏宋椠本《清波杂志》上的藏书印,可大致梳理出其自明代起有序流传的情况。

该书自南宋问世以后,经元迄明代中期一直隐而不现。首先发现该书的人,很可能是生活于明中期的童佩。在该书卷一首页版心右侧上半叶中部两栏下方空白处、卷七首两栏右下方、卷十二尾页版心左侧下半叶左四五栏中部稍下处、跋语末两栏下部,均钤有“童氏藏书”朱印。

童佩,字子鸣,龙游县人。其父童彦清是往来吴越之间的书商,童佩自幼就随父亲贩书于苏州、杭州、常州、无锡等地,后来又继承父业贩书为生。虽然家业仅有“薄田数十亩”,但得益于贩书生涯的近水楼台,他积累了数量众多的善本书,“藏书数万卷,皆手自雠校”。胡应麟见过他的藏书目录后,称赞说:“得足下藏书目阅之,所胪列经史子集皆犁然会心,令人手舞足蹈。”

童氏藏书目录现已不存,后人所辑童氏遗著《童子鸣集》亦无藏书状况的记载,目前尚难以坐实该藏书章主人即为童佩。但鉴于童佩经历的特殊性与该朱印尺寸颇大、刻工简率,“童氏藏书”为童佩藏书印的可能性极大。

明末的焦,是有确凿证据的该书的最早收藏者。

焦,字弱侯,江寧人。万历十七年(1589年)会试,得中状元,先后授翰林院修撰、皇长子侍读等职。焦知天命时方步入仕途,按理应该老成,但由于个性鲜明,此后的遭际却并不顺利。《明史》说:“既负重名,性复疏直,时事有不可,辄形之言论,政府亦恶之。二十五年主顺天乡试,举子曹蕃等九人文多险诞语,被劾,谪福宁州同知。岁余大计,复镌秩,遂不出。”

虽然仕途不尽如人意,但焦的学问大是举世皆知的,《明史》评价他:“博极群书,自经史至稗官、杂说,无不淹贯。”他爱读书,也爱藏书,多年的积累,使他成为晚明著名的私人藏书家。

焦藏书,以抄本和宋明刊本居多。焦曾编有两卷本的《焦氏藏书目》,惜今已不传。其藏书楼有“澹园”“竹浪斋”“欣赏斋”等。国图藏宋椠本《清波杂志》卷首张贵谟序页首两栏下方、卷七首两栏中部靠下处,均钤有“欣赏斋书画记”朱印。此外,在《焦氏笔乘》卷八中,焦还曾抄录《清波杂志》中的四条记载。

万历四十八年(1620年)焦去世后,该书为徐乾学所得,在张贵谟序页焦“欣赏斋书画记”朱印之下,有“昆山徐氏家藏”朱印。在目录首页首两栏下方,有“乾学之印”“健”两方白印。

徐乾学,字原一,号健庵,昆山人,清初大儒顾炎武外甥,与弟徐元文、徐秉义并称“昆山三徐”。徐乾学于康熙九年(1670年)中探花,授编修,先后担任日讲起居注官、《明史》总裁官、侍讲学士、内阁学士、左都御史、刑部尚书等职。曾主持编修《明史》《大清一统志》《读礼通考》等。其私人藏书的“传是楼”,为清代著名的藏书楼。徐乾学著有《传是楼书目》,其中记载“清波杂志十二卷,又别志三卷,周辉,四本抄本,又一部,一本抄本”。可能当时徐氏编此书目时,尚未得到《清波杂志》的宋椠本,故而失于记载。

今国图藏宋椠本《清波杂志》接下来的收藏者,是活跃于嘉庆、道光年间的汪士钟。汪士钟,字春霆,号阆源。该书周辉自序页首栏上部、跋文末页末栏下方,分别钤有“平阳汪氏藏书印”朱印。目录、卷四、卷七、卷十首页首栏分别钤有“汪士钟印”白印、“阆源真赏”朱印。

汪士钟之父汪文琛,因经营“益美布号”,富甲一方,且热衷藏书。汪士钟继述父志,不惜重金,广搜博取。当时江南四大著名藏书家黄丕烈、周锡瓒、顾之逵、袁廷,藏书均以精博称,所藏之书后均归于汪氏门下。汪士钟建起藏书楼“艺芸书舍”,藏书为当时海内之首。汪氏曾编《艺芸书舍宋元本书目》,内载“清波杂志 十二卷”。

艺芸书舍虽煊赫一时,但在汪士钟殁后,随即衰败。同治《苏州府志》记载:“观察(汪士钟)多子,身后兄弟瓜分,家亦落,其书始散。经庚申之乱,扫地尽矣。其为罟里村瞿氏所得者,十之一二也。”

椠本《清波杂志》自序页首栏最下方,卷四、卷七第一页版心左侧下半叶首栏,卷十首页右第七栏下方空白处,有汪士钟族人汪宪奎藏印二方,分别为阴文“宪奎”、阳文“秋浦”。卷第十二末两栏下部钤有“平江汪宪奎秋浦印记”白印。汪宪奎生平失考,或为汪士钟之子。

艺芸书舍所藏,日后为瞿氏所得者,即包括宋椠本《清波杂志》。该书此后便转入大名鼎鼎的瞿氏铁琴铜剑楼。在卷首张贵谟序页首栏天头处钤有“铁琴铜剑楼”,首栏下部及左侧下半叶末栏下部钤有“瞿氏秘笈”朱印。在周辉自序页首栏,钤有“铁琴铜剑楼”“绍基秘笈”“瞿润印”“瞿秉渊印”四方白印,右第五栏下方有“良士眼福”白印。卷四首页首栏、卷七首页边框右下方、卷十首页首栏、跋语尾页下半叶左第二栏下方,均钤有“瞿氏秘笈”朱印。跋语尾页下半叶末栏上部钤有“铁琴铜剑楼”白印。

清末民初,该书又转入王绶珊手中。王绶珊,名体仁,字绶珊,绍兴人,清末秀才。迁居杭州,辛亥以后居上海。王氏以经营盐业起家,嗜典籍,筑九峰旧庐于杭州。

在宋椠本《清波杂志》自序页,卷四、卷七、卷十首页,首两栏天头处均钤有“杭州王氏九峰旧庐藏书之章”朱印,首栏均钤有“绶珊经眼”白印。

该书最后经手的私人藏书家,为周暹。周暹,字叔,著名藏书家,新中国成立后曾任天津市副市长等职。在宋椠本《清波杂志》的目录页首栏、自序页首栏、卷四首栏、卷十首栏、卷十二末栏,均钤有“周暹”白文篆字小方印。

这方小小的印章,承载着藏书人浓浓的爱书之情。李坚《周叔先生捐赠给国图的善本》一文记载:“出于对书的珍爱,周先生用印十分慎重。他早年用过一长方阳文的‘曾在周叔处的图章,后来在善本书上就只用一枚方形‘周暹两字白文小印,而且都蓋在书的空白处。此印是童大年刻的,选用这方印并不是因为它特别好,而是因为它小,如果后来的藏书人不喜欢,可以挖掉,不致损书过甚。他用印泥也十分审慎,唯恐把印钤在书上渗油或变色而损害书籍。几十年来,他在善本书上钤印用的是他二十几岁时在西泠印社买的印泥,经过半个多世纪试验,它不渗油也不变色。后来又买过多种高价印泥,因未经试验,始终不敢用在好书上。”

1952年,周叔先生这本宋椠本《清波杂志》和另外715种珍善古籍一并捐给北京图书馆(今国家图书馆),实现了“珠还合浦,化私为公”的愿望。

作者单位:九三学社深圳市委员会办公室