借题发挥 精准提升

过敏慧

【摘 要】深度学习是一种教学理解和教学设计模式,目的是通过整体的教学内容分析,设计有助于学生深度思考的教学活动,使体现学科本质、关注学习过程和富有深度思考的学习活动真正发生。在深度教学中培养学生的数学核心素养需要聚焦分析错题,准确把握学生学习的现实起点,以深度学习理论为指导,引领学生在数学的道路上学会独立行走。

【关键词】深度剖析理解本质 深度加工发展思维 深度反思教学相长

心理学家盖耶认为:“谁不考虑尝试错误,不允许学生犯错误,就将错过最富成效的学习时刻。”学生作业中的错题,虽具有偶然性,但很大程度上能显露学生学习的认知程度,展现学生思维的真实状况,进而体现教师课堂教学的效度问题。作为教师,在教学中应高度重视分析学生错题,善于透过错题发现学生知识的盲点,准确把握学生学习的现实起点;巧用错题做文章,形成有效的教学活动;实现教师深度的教引领学生深度的学,从而提升学生的数学核心素养。

一、深度剖析,对症下药理解本质

学生做错题常常会归结于“粗心”,然而在“粗心”的表象下,往往隐藏着更深层次的原因。原因是什么?能否得到有效的解决?这对学生理解错题本质、培养探究意识以及构建与完善相关知识体系影响深远。皮亚杰说:“错误是有意义学习必不可少的。”因此面对错题,教师需带领学生深度剖析,发掘本质,达到理解的层次。

[错题范例]

一辆车以每小时70千米的速度从甲地开往乙地,再以每小时55千米的速度返回,求这辆车往返甲、乙两地的平均速度。学生典型的错误做法是(70+55)÷2=62.5(千米/时)。

[现象透视]

讲解时,笔者让这样解答的同学说说理由。他们的理解是:“往返”包含去和回,又因为平均数就是各部分之和÷次数,所以往返的平均速度=往返的速度之和÷2。这种错误理解的根本原因是学生机械地运用了平均数应用题的解答方法,忽视了对具体数量关系的分析。

[我的实践]

为了让学生更好地理解平均数应用题的本质,笔者并没有简单地否定这种做法,而是采用了以下做法:

(1)出示学生的不同解法,组织讨论辨析:“你认为哪种方法是正确的?为什么?”一石激起千层浪,学生们积极阐述观点,激烈讨论辨析。在同伴的交流下,在思维的碰撞中,学生的观点去伪存真,深入地认识了平均数问题的数量关系。

(2)趁热打铁,组织学生进行类似习题的练习并说说数量关系。学生基本掌握平均数应用题的解题思路之后,及时练习巩固方法,促进学生对平均数本质含义的理解。

①敬老院有12位老爷爷,平均年龄是81.5岁;有21位老奶奶,平均年龄是83岁。敬老院中全体老人的平均年龄是多少岁?

②六(2)班有21名男生,平均身高是1.55米;有19名女生,平均身高是1.57米。六(2)班全体学生的身高大约是多少米?

在分析错误原因时,首先要重视指导学生认真阅读教科书,咬文嚼字精读基本概念、定义公式弄清来龙去脉。这样可以帮助学生找出错误点,分析错误成因,从而选择正确方法,在知其然的基础上,做到知其所以然。在数学教学中,教师应引领学生聚焦分析错题,给学生提供错题素材以探寻错误原因,促使学生深刻理解正确的方法,进而总结出预防错误的要点。通过上述方法实现对错题的深度剖析,助力学生把握数学本质。

二、深度加工,举一反三发展思维

学生订正了错题,看似是理解了,实则可能存在思维单一的局限性。为了促进学生思维网络、思维体系的构建,教师往往需要对错题深度加工,举一反三,促进学生思维發展。

[错题范例]

一个长18厘米、宽15厘米、高30厘米的长方体容器中注了一部分水,水面高度为10厘米。将一个棱长5厘米的正方体放入长方体容器后,求水面上升的高度。

题中数据较多,数量之间的关系较复杂,学生看了几遍题目都有些“丈二和尚摸不着头脑”,不能理解。

[现象透视]

笔者认为主要是学生缺乏生活经验,不能够理解题意所致。

[我的实践]

讲评时,笔者安排了这样几个环节:

(1)操作教具,直观演示,认识本质。这一环节的目的是为了让学生理解这道题应紧紧抓住“容器中的水体积不变”和“上升部分的水的体积就是浸没在水中的物体的体积”来解答。

(2)改编错题,触类旁通,深化认识。

①一个长18厘米、宽15厘米、高30厘米的长方体容器中注满了水。将一个棱长5厘米的正方体放入长方体容器后,求溢出的水的体积。

②一个长18厘米、宽15厘米、高30厘米长方体容器中注了一部分水,水面高度为10厘米。将一个棱长15厘米的正方体放入长方体容器后,求水面上升的高度。

第二题的讲解非常有必要,当水中物体没有完全浸没时,学生往往会束手无策,这时教师紧扣要点适时点拨,可以启发学生思维,学会思考这类问题的方法。

学生作业中的普遍性错题多数是学习的重难点,教师应该把典型错题当作例题在课堂上讲解,并适时进行改编,以题组形式呈现,给学生充分预留思考的空间,做到讲练结合。这样的教学方式,不仅避免了题海战术,省时省力,事半功倍,还有利于学生多角度、多方位地探究问题的本质,触类旁通深化认识。在数学教学中,对学生的“错题”进行深度加工,有利于开启学生智慧,引领学生举一反三,从而达到发展学生思维、提升学生数学素养的目的。

三、深度反思,教学相长提高效率

教师对错题的认识不足,往往也是错题形成的诱因。因此在日常教学中,教师应对学生错题进行深度研究、深度反思、深度开发,把准学生的“脉”,让“错题资源”成为“生成性资源”,使学生在新授时即形成正确、深刻的理解,继而促进教学相长,提高课堂效率。

[错题范例]

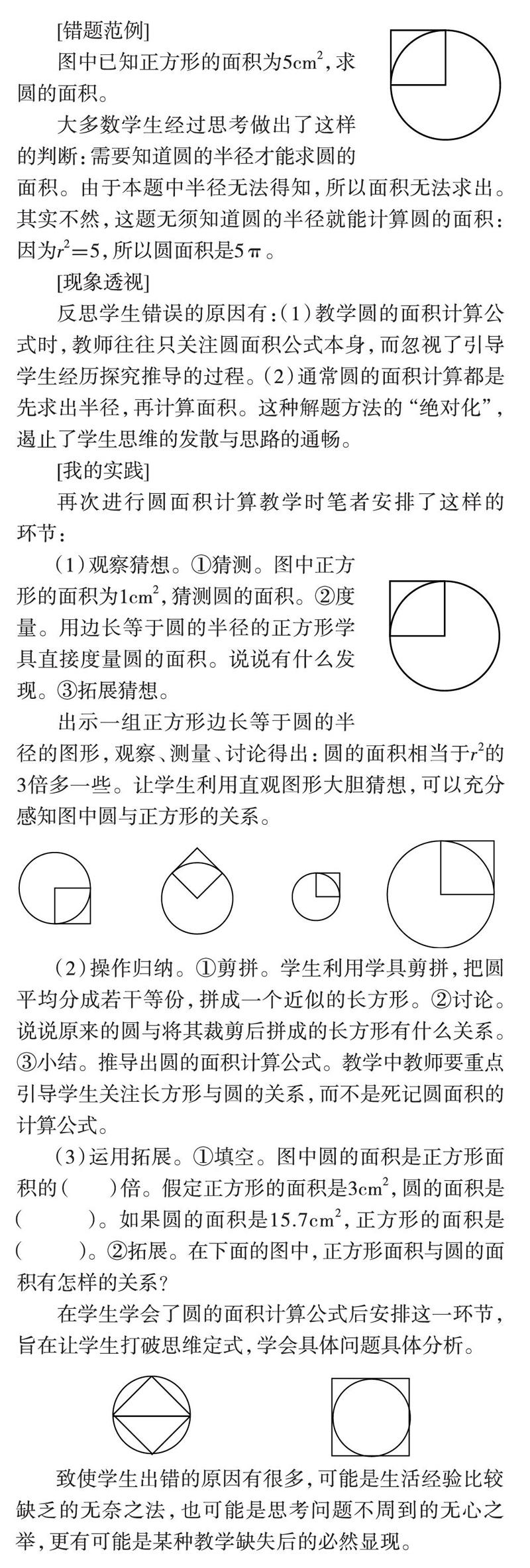

图中已知正方形的面积为5cm2,求圆的面积。

大多数学生经过思考做出了这样的判断:需要知道圆的半径才能求圆的面积。由于本题中半径无法得知,所以面积无法求出。其实不然,这题无须知道圆的半径就能计算圆的面积:因为r2=5,所以圆面积是5π。

[现象透视]

反思学生错误的原因有:(1)教学圆的面积计算公式时,教师往往只关注圆面积公式本身,而忽视了引导学生经历探究推导的过程。(2)通常圆的面积计算都是先求出半径,再计算面积。这种解题方法的“绝对化”,遏止了学生思维的发散与思路的通畅。

[我的实践]

再次进行圆面积计算教学时笔者安排了这样的环节:

(1)观察猜想。①猜测。图中正方形的面积为1cm2,猜测圆的面积。②度量。用边长等于圆的半径的正方形学具直接度量圆的面积。说说有什么发现。③拓展猜想。

出示一组正方形边长等于圆的半径的图形,观察、测量、讨论得出:圆的面积相当于r2的3倍多一些。让学生利用直观图形大胆猜想,可以充分感知图中圆与正方形的关系。

(2)操作归纳。①剪拼。学生利用学具剪拼,把圆平均分成若干等份,拼成一个近似的长方形。②讨论。说说原来的圆与将其裁剪后拼成的长方形有什么关系。③小结。推导出圆的面积计算公式。教学中教师要重点引导学生关注长方形与圆的关系,而不是死记圆面积的计算公式。

(3)运用拓展。①填空。图中圆的面积是正方形面积的( )倍。假定正方形的面积是3cm2,圆的面积是( )。如果圆的面积是15.7cm2,正方形的面积是( )。②拓展。在下面的图中,正方形面积与圆的面积有怎样的关系?

在学生学会了圆的面积计算公式后安排这一环节,旨在让学生打破思维定式,学会具体问题具体分析。

致使学生出错的原因有很多,可能是生活经验比较缺乏的无奈之法,也可能是思考问题不周到的无心之举,更有可能是某种教学缺失后的必然显现。学生的一个错误也许就是教学的一个盲点,因此在教学中,教师不仅要从知识层面上鼓励、引导学生进行解题后的反思,更要从教学层面上研究、剖析错误成因,透过学生的错题深度反思自己的教学方法、教学过程、教学效果等,找到不足之处和失败的原因,及时总结失败的教训,探索出解决问题的策略,从而优化教学策略,使自己以后的教学工作少走弯路,提高课堂效率。这样,把学生错题当成磨砺、修炼教师教学能力的“磨刀石”,教师的发展促进学生的成长,学生的成长推动教师的发展,形成教学相长的良好局面,真正使“错误”成为通向成功的“阶梯”。

总之在教学中,教师要善于通过聚焦分析学生错题,准确把握学生学习的现实起点;通过对学生错题的深度剖析,帮助学生理解数学本质;通过对学生错题的深度加工,发展学生数学思考力;通过对学生错题的深度反思,找到适合学生的教学路径。教师要善于通过深度教学的行动去实现数学核心素养的培养。

【参考文献】

[1]马云鹏.小学数学教学论[M].北京:人民教育出版社,2003.

[2]单英.巧用“错题本”,提高练习有效性[J].新校园(理论版),2010(4).

[3]马云鹏.深度学习的理解与实践模式——以小學数学学科为例[J].课程·教材·教法,2017(4).