被“围观”的人物造型设计

——观昆剧《临川四梦》有感

方绪玲

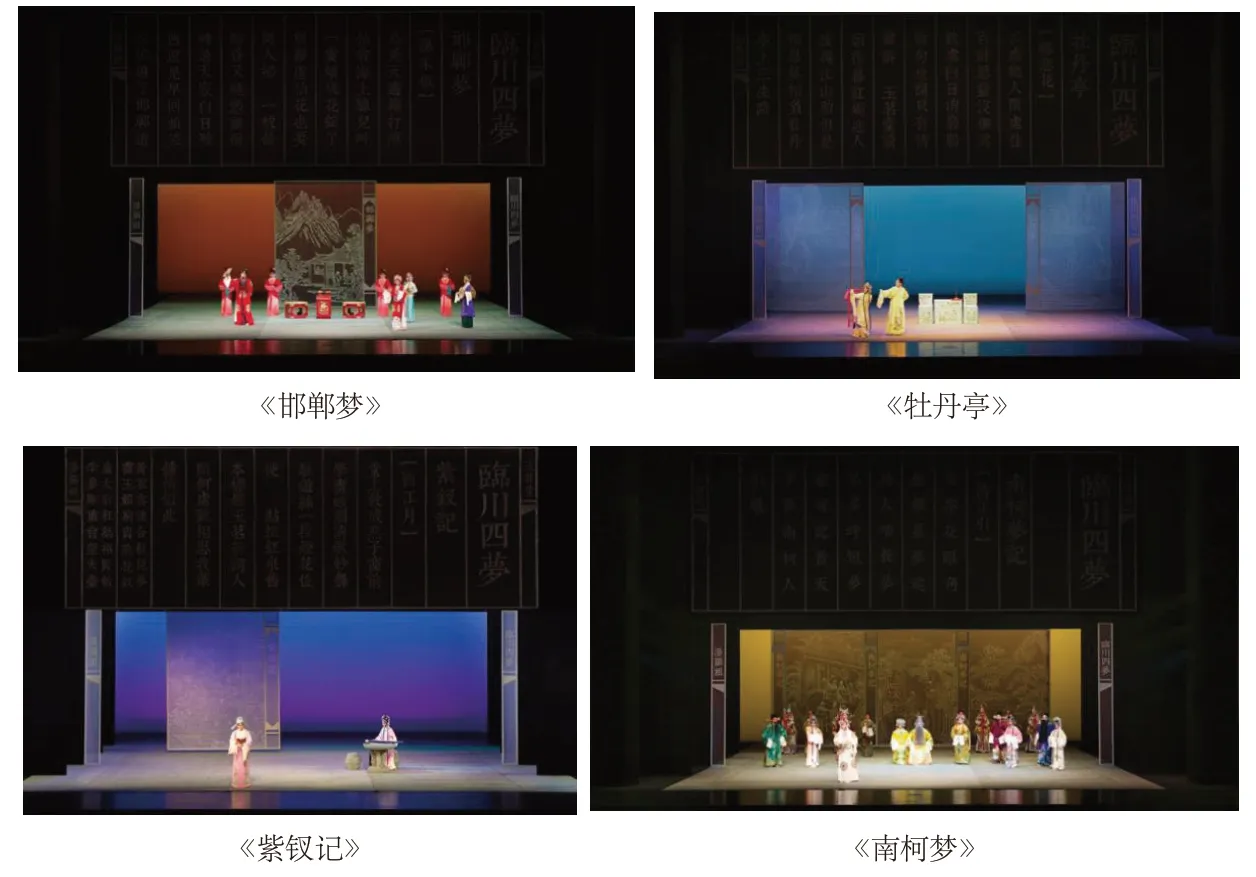

2021年新年伊始,笔者在天桥艺术中心观赏了上海昆剧团昆剧《临川四梦》(图1)。汤显祖超越时代的传世文本,昆曲典丽优美的曲词,演员优美的动作、精彩的表演,简约空灵的舞台,令人惊艳的传统昆剧服饰……红妆鬓影,错彩镂金,灼灼其华,中国古典戏剧艺术所蕴涵的美学与哲思在现代剧场交相辉映。

2016年,为纪念汤显祖逝世400周年,上海昆剧团将汤显祖的《临川四梦》(又名《玉茗堂四梦》)——《邯郸记》《紫钗记》《南柯记》《牡丹亭》首次整体搬上舞台,以“四梦一景”的新颖舞台形式呈现给观众。四部戏,没有纷杂的布景设计和转场。每部戏的面幕,都用从该剧提取的经典曲牌和唱词来暗喻主题。舞美设计师倪放以传统戏曲“一桌二椅”样式为基础,从清代古版画插图《暖红室汇刻传奇》里汲取《玉茗堂四梦》的内容为设计表现元素,将之印制在条屏上。古朴雅致的插画条屏,透气空灵、含蓄轻盈地构造舞台空间的变化,“成全一次古版画中的‘四梦’、汤翁文字中的‘四梦’和舞台上现代人演绎的昆曲‘四梦’之间非同寻常、穿越时空的对话。”[1]

图1 《临川四梦》之《邯郸梦》(图片来源:上海昆剧团)

灯光设计师周正平也以极佳的控制力烘托昆剧之美。后区天幕背景以丰富细腻的色彩缓变,随着剧情和音乐的流动,来渐染情绪表达情感;表演区以白光和浅色系为主,很好地还原并衬托服饰和妆容,并营造舒适的视觉观赏明度;偶尔有少许顶光的写意设计,来表现人物如梦的间离感。

四部戏的舞美设计和灯光设计都以同一理念来呈现,使“四梦”在统一的写意语汇中贯通,以简驭繁的形式蓄涵了文学性、音乐性、戏剧性和古典绘画性,并成功地将观赏中心聚焦到演员身上,使观剧的连贯性始终围绕着剧情与表演核心。但服装造型略有区别,《邯郸记》和《牡丹亭》是传统衣箱,《紫钗记》和《南柯梦记》是在传统服装的程式和审美基础上做创新设计。

1 昆剧,中国古典音乐戏剧的“活化石”

昆曲艺术作为“人类口头和非物质遗产代表作”,是中国古典戏剧文学、古典音乐文化和古典戏剧表演的最后遗存。

昆曲声腔古老,起源于元代江苏昆山,经明代音乐家魏良辅改良昆山腔,形成“水磨调”;“昆曲以笛主奏,‘流丽悠远’;曲谱所用宫调来源于隋唐燕乐;曲牌的来源包括唐宋大曲、唐宋词调、南宋唱赚、金元诸宫调、民间时调小曲、南戏乃至北杂剧的曲牌等……昆曲唱法继承了古代音韵学的‘反切’方法,其制谱唱曲的基本原理,也与中国古代‘依字定腔度曲’的歌唱传统一脉相承。”[2]

《临川四梦》戏曲文本皆从唐人传奇改编而来。传奇是唐代文人的笔记小说,是中华文言小说的开端,汤显祖借题发挥,以古典文学为底色,与戏剧结合,在盛唐遗风中融入自己对社会人生的观察和对人生终极意义的思考,其深刻隽永的思想内涵具有超越时代的文学与戏剧价值。

在清朝末年京剧取代昆曲成为剧坛盟主之前,昆曲从明万历年间鼎盛至清中叶繁华的二百年间,各环节已被雕琢到极致严谨,给其他剧种带来很多影响,谓“中国戏曲之祖”。彼时昆班演员足迹遍及大江南北,大量的折子戏凝聚着昆曲表演艺术的精髓,“昆曲的表演本质是载歌载舞,以形写神,对演员的‘四功五法’,即‘唱念做打’、‘手眼身法步’有很严谨的规范和要求,且自成一完整体系。”[2]

昆剧人物行当、容妆脸谱、规制严谨的衣箱制(大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱、化妆箱)和砌末(大小道具、简单布景)之纷繁有致令人叹为观止,见图2 ~图3。

昆剧《临川四梦》将这些中国古典艺术的丰富内容与当代审美融合,包含着珍贵的古典艺术和历史价值,既是那样古老,又分明鲜丽婉转青春,它所散发的信息量之巨大非常罕见。

图2 《临川四梦》之《牡丹亭》(图片来源:上海昆剧团)

图3 上海昆剧团《临川四梦》之《牡丹亭》, 罗晨雪饰杜丽娘(图片来自网络)

2 人物造型设计成为视觉焦点

在歌剧和音乐剧的演出中,观众的视听欣赏点是丰富的,舞台美术的各个职能围绕文本、主题、音乐和导演二度创作理念,来展现各自丰富的视听呈现:布景设计的时空构造与切换;灯光设计根据表演空间与区域设定而产生的时空变化、场景气氛与情感表达;视频设计在舞台视觉中创造动态或静态视觉表述;服装与化妆造型设计在准确塑造刻画人物基础之上的种种审美理念表现;音响设计师利用音响系统和声学原理,准确理解把握作品、角色声音形象、歌唱者声部与声音特点,来完成高品质的声效传送,音乐剧《歌剧魅影》的音响声场设计甚至扩至电影院的立体声场效果……从创作和欣赏层面,这都如同中国传统绘画里的“散点透视法”,从多个角度表现事物特征,可以在有限的画面里表达或欣赏多个场景,不同于西方绘画构图中只有一个观察焦点的“焦点透视法”。

从这个角度上来说,昆剧《临川四梦》的欣赏视点便是“焦点透视”。昆曲在它鼎盛期的厅堂演出史中,因为技术限制,且为便于转场,不必携带复杂布景,就利用服饰砌末,靠表演来表现时空和景物等,演员将“四功五法”集于一身,承载着沉甸甸的文辞演唱等综合叙述,形成了“以演员为中心”高度体现表演艺术风采的特性。

于是,附丽于演员表演形象上的服装、化妆、发型和头饰,与演员一起,成为观剧从始至终的焦点。穿戴规制是“同观众‘对话’的途径”[3],它们的准确性、品相和观赏舒适度至关重要,不仅要塑造人物形象、传递角色类型信息,更要经得起无数观赏眼目的百般挑剔和“围观”,尤其是传奇昆剧这种追求全方位极致之美的艺术,人物造型设计是至美形式的载体,它的戏剧功能和审美表现作用被最大化了,如龚和德先生所言:“一部中国戏曲舞台美术史,可以说主要是人物造型史。”

几百年来,传统衣箱在稳定的程式内涵、审美与规则中不断更新传承至今。昆剧《临川四梦》(图4)中很多传统服饰堪称艺术品,如同一本古典戏剧服饰色彩与图案教科书。为将传统戏曲最美好的一面呈现给观众,这次演出涉及的服装道具量非常大,有800多套服装盔帽,每一件戏服由绣娘手工缝制,《邯郸记》使用服装近200套,仅《南柯梦记》就100多套,绣娘们赶制了一个月。坐在2021年的剧场,观众仍能被服饰的缜密完美震得目瞪口呆。除了符合穿戴规制,它们的造型形态、样式、质地、色彩和装饰图案符合形式美的任何法则和造型艺术规律,优雅细腻而鲜明的色彩对比、纯度与明度的精致调和……反复与交替、节奏与韵律、对称与均衡……观众会感受到:剧照并不能完全表达戏曲服装造型呈现效果,只有在灵动表演、布景灯光的空灵环衬下,才能检验出它的整体视觉效果、质感、色彩(明度、纯度)的准确性和观赏舒适度。

服饰美之于昆曲品相极为重要,近几年,昆曲传统剧目在传承传统的基础上,邀请各路设计师来精心设计服装造型,融入当代审美。北昆大都版《牡丹亭》邀请蓝玲设计服装造型;当代昆曲剧目《春江花月夜》邀请台湾设计师林璟如设计服装造型;江苏省演艺集团昆剧院请赖宣吾为传奇昆曲《南柯梦》设计服装;上海昆剧团请秦文宝为昆剧《临川四梦》之《南柯梦记》设计服装;由著名作家白先勇主持制作的青春版《牡丹亭》则邀请著名电影导演王童来担任服装和美术设计……

传承就是这样动态绵延,改良更新的服装造型设计或繁复华丽或冼练优雅,从服装、容妆和发饰造型等多重角度给传统剧目带来新的解读和样貌。

图4 上海昆剧团的《临川四梦》

3 人物造型设计的一度创作思维

人物造型设计是一个系统工程,对于传统戏曲剧目来说更是如此。

在以导演为中心的二度创作过程中,舞美、灯光和人物造型等设计环节的“导演式思维”无疑是创作思维的一种升华。戏剧创作中的“导演式思维”是指以导演的创作观念或视角来进行编剧、舞台美术造型设计或表演等艺术创作的创新思维手段。从人物造型设计层面来说,这也是在依据文本准确雕塑人物形象的基础上,去丰富深化导演构思和创作理念的必经之路。

传统戏曲剧目的人物造型设计,要在传承的基础上创新非常不易。唯有准确深刻理解文本、剧种音乐风格、剧作背后剧作家的思想内涵等,启发“一度创作思维”,才能突破认识和表现的局限。昆曲“水磨调”的婉转幽雅细腻,以笛主奏(不同于“京剧或地方剧种重胡琴或鼓板的高亢热闹情调”[2]),这与其表演和传统衣箱的细腻优雅自成美学一体。汤翁《临川四梦》的文本以奇幻梦境构筑戏剧,其丰富精深的内涵并不仅以“鬼、侠、仙、佛”可以涵盖,放下常用标签,以开放而安静的心去俯瞰深潜,会有更多维的认识和领悟。

以《南柯梦记》为例。人生失意的淳于棼梦中被大槐安国招为驸马,官居南柯太守,又升任丞相。惜公主早亡,淳于棼寂寞沉迷酒色而为人所陷,终遭驱逐,在契玄禅师的指点下,觉醒而悟道。全剧的情节构造是思辩性的,“以纯粹的虚构鸟瞰,对应现实的深沉力量,围绕淳于棼从尘世的一个迷者成为觉者的过程,展现了汤翁对宇宙人生的了悟与洞彻。比其他三部,更彰显其精神气质的超迈与高蹈。”[4]

主人公在人间和蚂蚁的互证中探寻“我”的存在和生命的终极意义,具有西方表现主义文学的特征。当他被逐出槐安国时,就开始了对“我”的拆解:我是谁?我从哪儿来?要到哪里去?他依然乘着紫衣官安排的车辇离开槐安国,只不过来时华盖车辇华美,归时破旧;暗喻人的生命色身来时鲜美,去时黯淡而已。醒来依然留恋虚妄梦境的淳于棼,在契玄禅师的层层剥茧辩证的棒喝中,赫然发现与公主定情的犀盒、金钗竟是槐筴、槐枝,大槐安国竟是屋后大槐树下蚁穴,遂醍醐灌顶而顿悟。剧作家文本结穴的思想内核是唯识和空性的智慧,是心创造了一切幻觉假象。有形与无形,存在与虚妄,《南柯梦记》“超出了人们对传奇欣赏的一般经验……它已经具备了很充分的现代戏剧的品格。”[4]

“一度创作思维”文本思想的挖掘和深析,可赋予二度创作设计更多可能的意象表现空间和形象种子。在程式和审美之下,人物造型设计向内探求而外化,从世间兴衰繁华的描述超越至精神理想的表现。优秀的传承可以突破程式的某些局限,去造就形式与内容的高度统一。

然而,思维的安静始终是必不可少的,尤其在面对作品精神层面的认识和具象转化的过程。如果没有安静的心,人们无法感受到林丽珍无垢舞作《醮》中静缓的力量和张力;如果无法安静,人们无从理解罗伯特·威尔逊异乎寻常的后现代主义作品背后高度安静的观察与思考……“禅”是一种“静”的行为,艺术创作即是一种禅修,以心灵映照万象。

最后笔者用罗伯特·威尔逊的一段话做个结尾:“1970年我创作《聋人一瞥》至今,所有我的作品都可以被认为是一种‘默剧’,聆听这种静默。像一个聋人、一个动物一样去聆听。像一只小狗接近一只鸟儿,它的整个身体,每一个部分都在聆听。它不仅仅用它的耳朵、脚,而是每一个部分。”[5]