基于CiteSpace的基层图书馆“三农”信息服务研究

张小晶,冯永财

(1.西安图书馆文献建设部,陕西 西安710016; 2.西安科技大学图书馆,陕西 西安710054)

0 引言

中国是一个农业大国,“三农”问题是关系国计民生的根本性问题,在一定程度上决定着国家改革、发展和稳定的大局,多年来党中央始终把“三农”工作作为全党工作的重中之重。图书馆尤其是基层图书馆拥有资源、人才和技术等方面的优势,同时又处于密切接触“三农”的前沿阵地,积极投身“三农”信息服务工作,为国家经济建设和社会发展贡献力量义不容辞。为了进一步了解基层图书馆“三农”信息服务现状、存在的问题及未来研究趋势等,利用知识图谱工具CiteSpace从宏观上对该领域研究文献进行可视化分析,结合文献阅读从微观上对该领域进行研究热点解析、研究脉络梳理和发展前沿探测,以便为基层图书馆后续更好地为“三农”服务提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究以中国知网全文数据库(CNKI)作为数据源,检索时间为2019年3月5日,检索方法为专业检索,检索式:SU=(‘基层图书馆’+‘公共图书馆’+‘县级图书馆’+‘乡镇图书馆’+‘农村图书馆’+‘农家书屋’)*(‘三农’+‘农业’+‘农村’+‘乡村’+‘农民’+‘农户’)*(‘科技信息’+‘信息需求’+‘信息服务’+‘信息化’)。为了呈现该领域研究的全貌,文献发表起始时间未限定,截止时间设定为2018年12月31日,检索命中文献393篇。剔除与本研究明显不符的文献后,得到370篇相关研究文献,其中最早的文献发表于1987年。

图1 研究文献量分布趋势Fig.1 Research literature distribution trend

1.2 研究方法

主要采用5.3.R4版Citespace V软件进行数据处理及分析。具体步骤:将CNKI中得到的370篇文献导出为Refworks格式,通过CiteSpace数据模块将CNKI数据转换成CiteSpace可识别的数据格式,建立新项目并进行参数设定。设置时间跨度为1987—2018年,时间切片为1年,关联强度为Cosine,甄选标准为每个时间切片内的TOP 50,网络裁剪为默认方式,节点类型分别选择作者、机构和关键词,生成相应知识图谱。结合Excel对发文情况统计和CiteSpace可视化图谱直观呈现,从发文量、作者、机构和关键词共现视角展开分析,挖掘基层图书馆“三农”信息服务领域研究热点及发展趋势。

2 数据分析结果

2.1 年发文量

年发文量可以体现该领域研究趋势、研究水平和发展速度。1987—2018年,基层图书馆“三农”信息服务领域年发文量如图1所示。

由图1可见,在本研究时间范围内,1987—1995年的近10年属于研究萌芽时期,年发文量寥寥无几。最早发表于1987年的文献是关于辽阳县上麻屯乡图书馆与市、县图书馆联合发布发展农村经济科技信息的简单报道。此后的3年未有相关研究,1991年开始每年陆续出现相关研究。通过文献调研发现,国际图联早在1975年就提出现代图书馆需发挥“传递科技情报”的职能,我国中宣部、国家教委、文化部和中科院等单位积极响应,1987年联合发布报告,鼓励图书馆利用文献信息资源提高服务质量[1]。1996—2005年的10年进入初步发展时期,相关研究开始增长缓慢。2006年,学界相关研究出现较大突破,且每年文献量增长迅速;2011年达到顶峰;2012年之后稍有回落。整体而言,2006—2018年研究文献量增幅明显,进入研究迅速发展时期,究其原因是党的十六大以来高度关注“三农”问题,在全国人大会议及《政府工作报告》中反复强调“三农”问题的重要性,尤其2004年以后,中共中央连续出台了多个有关“三农”问题的中央1号文件,“三农”问题成为党中央及其社会公众的重要议题,投射到学界促进了相关研究的快速增长。

2.2 主要作者

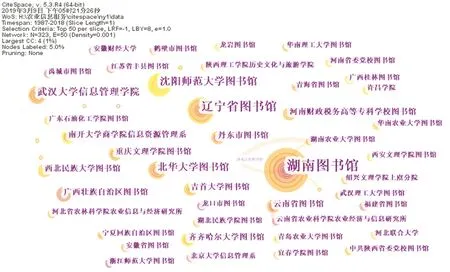

文献作者分布状况是该领域科研的缩影之一。对作者节点进行分析,选择发文量在2篇以上的作者进行可视化,得到作者共现图谱,如图2所示。图谱中显示节点452个,网络连线145个,网络密度0.001 4。

图2 作者共现图谱Fig.2 Author co-occurrence map

网络密度和网络连线体现了作者彼此间的合作关系,从图谱可知,该领域作者数量较多,但作者相互间的合作较少,学术联系较弱,未形成规模性研究合作团队。图中最大的合作阵营为南开大学于良芝团队,共有6位相关作者;其次是陈爱民团队中有3位相关作者;再次是由2位作者组成的合作团队共6个;而其他大多数作者独立而分散存在,彼此之间未有合作。节点年轮由深到浅的颜色反映了由远及近的发文时间,从图中可以看出该领域早期的研究者有孟春、孙厚营、姜岳和卢丽华等。中期的主要研究者有于良芝、刘援军、陈瑛、伍艺和陈娟等。近几年,主要研究者有倪佳、丁振伟、段小虎、庄新豪和胡万德等。节点越大表明作者发文量越多,陈瑛发文5篇,数量最多;其次是陈娟、刘援军和倪佳分别发文3篇;其余可见作者均发文2篇。可见,该领域未形成规模性的高产作者群。

2.3 发文机构

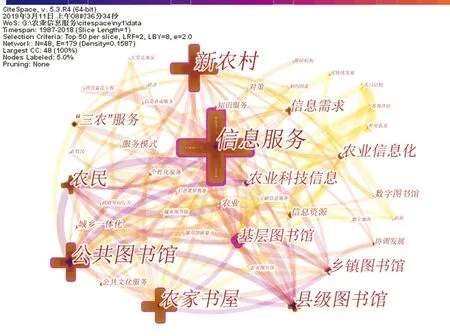

发文机构分布体现了研究广度。针对机构节点进行可视化分析,将研究机构发文量阈值设为2,得到机构共现图谱,如图3所示。

图3 机构共现图谱Fig.3 Institutional co-occurrence map

从机构共现图谱可知,发文2篇以上的作者机构共有323个,机构间网络连线50条,网络密度0.001,即该领域有较多研究机构,但各研究机构之间联系较差,缺乏合作。以湖南图书馆为核心的4所研究机构形成了最主要的机构共现网络;其次是云南省图书馆与云南农业科学院形成的合作网络;其他研究机构间未体现出合作关系。该领域有待进一步加强不同机构之间的学术交流与合作。

从地域分布看,该领域研究机构较为广泛,发文2篇以上的研究机构共44个,遍布我国23个省(市、自治区),分别是:湖南省(17篇)、辽宁省(14篇)、河南省(9篇)和湖北省(8篇),广东省、山东省和陕西省(各6篇),广西壮族自治区和云南省(各5篇),安徽省、福建省、河北省、吉林省和浙江省(各4篇),黑龙江省、甘肃省、天津市和重庆市(各3篇),北京市、江苏省、江西省、宁夏回族自治区和青海省(各2篇)。其中,湖南省和辽宁省对于农业信息服务重视程度较高,积极建立和完善“三农”信息服务体系,通过多年发展创造出了“三农”信息服务的“湖南模式”和“辽宁模式”。

从机构层面而言,发文较多的依次为湖南图书馆(12篇),辽宁省图书馆(6篇),沈阳师范大学图书馆(5篇),北华大学图书馆和武汉大学信息管理学院(各4篇),河南财政税务高等专科学校图书馆、西北民族大学图书馆、南开大学商学院信息资源管理系、齐齐哈尔大学图书馆、广西壮族自治区图书馆、吉首大学图书馆、重庆文理学院图书馆和丹东市图书馆(各3篇),图谱中其他可见机构发文均为2篇。从可视化年轮可以看出,主要的研究机构中,湖南图书馆、辽宁省图书馆、武汉大学信息管理学院和北华大学图书馆4所机构研究起步较早,且多年来持续进行相关研究,充满学术活力,在该领域发挥着重要的带头作用;龙口市图书馆、江苏省丰县图书馆、北京大学信息管理系和浙江师范大学图书馆4所机构相关研究虽然起步也较早,但近几年未进行持续跟进研究;沈阳师范大学图书馆、西安文理学院图书馆和许昌学院3所机构是近几年在该领域出现的新生力量。

2.4 研究热点

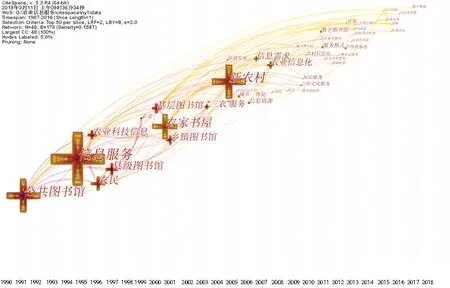

关键词共现反映了研究主题间的关系和研究热点。由于相同关键词存在不同的表述,首先对同义、近义关键词进行合并处理,然后针对关键词(Keyword)节点进行分析,选取频次为2及以上关键词可视化,得到共现图谱,如图4所示。节点和标签字体大小与关键词共现频次成正比,节点中介中心性数值大小反应了其在网络中媒介功能的强弱,节点上的紫色外环代表了该节点较高的中心性及与其他节点的紧密关系[2]。

图4 关键词共现图谱Fig.4 Keyword co-occurrence map

关键词共现图谱(图4)显示,关键词节点48个,网络连线179,网络密度0.158 7,表明该领域关键词分布较为集中,关键词之间联系紧密。主要围绕信息服务(123,0.44)(其中123代表频次,0.44代表节点中介中心性,下同)、公共图书馆(78,0.32)、新农村(76,0.25)、农家书屋(59,0.23)、县级图书馆(36,0.02)、农民(36,0.12)、乡镇图书馆(22,0.05)、基层图书馆(21,0.41)、“三农”服务(15,0.07)、农业科技信息(21,0.16)、农业信息化(17,0.1)和信息需求(15,0.01)等主题展开多方位讨论。对关键词图谱中的重要节点所对应相关文献进行阅读,发现“信息服务”作为最大的节点,是本研究的核心与主旨,既单独存在,同时又渗透在其他研究主题之中。通过梳理基层图书馆“三农”信息服务研究内容,主要集中在以下6个方面。

(1)“三农”信息需求。随着知识经济及信息社会飞速发展,信息价值日益凸显,信息对于农业、农民和农村发展效用愈加明显,信息成为全社会必需品,广大农民逐渐意识到了信息的重要性,并且迫切需要各类科技信息。学者们从信息需求内容、程度、层次和影响因素等不同角度展开了研究。王林红[3]、伍艺[4]通过研究发现“三农”信息需求具有紧迫性、实用性和多样性特点,信息需求激增与信息需求供给不足之间存在突出矛盾。黄体杨等[5]通过实地调查,对信息需求、信息获取途径和信息服务组织体系等进行了全面分析与思考。段小虎[6-7]从西部农村地区人口结构、时间结构、年龄结构、种族结构、信息形式结构和信息内容结构等方面较为全面地分析了不同群体信息需求特点。

(2)农业信息服务。农业作为第一产业,是国民经济的基础,农业科技信息资源是推动农业发展的核心要素,科技信息转化为生产力对农业发展具有深刻影响,科技兴农已成为全国人民的共识。通过文献阅读发现,农业信息服务是“三农”信息服务的核心内容,学者们对农业信息服务的研究主要围绕“农业”“‘三农’服务”“农业科技信息”“农业信息需求”和“农业信息化”视角展开研究,共同的目的是通过基层图书馆农业信息服务实现“科技兴农”及最终“科技兴国”目标。林瑞华[8]、张晓荣[9]分析了不同类型农户农业信息需求偏好,提出了基层图书馆农业信息服务的具体措施。孙厚营[10]、许英[11]和陈爱民等[12]立足自己所在图书馆及服务地区特点,探讨了基层图书馆科技兴农服务的途径和方法。

(3)新农村建设信息服务。建设社会主义新农村是党在新时期的重大历史任务。学者们阐述了基层图书馆为建设社会主义新农村提供信息服务的意义、内容和方法。夏曙霞[13]、薛明[14]强调了基层图书馆在和谐社会构建及精神文明建设中的历史责任,提出了基层图书馆在新农村建设中的目标任务。喻虹[15]、熊辉等[16]和倪海燕[17]都结合自己所在基层图书馆在新农村信息服务的工作实践,探讨了基层图书馆在新农村建设中信息服务的方向,分析面临的问题和困境,提出了有针对性的新农村信息服务途径与方法。

(4)农民信息服务。农民是“三农”信息服务中主体,基层图书馆提供的各种信息服务都要通过农民来接收、吸收。学者们主要从农民视角讨论基层图书馆如何更好地进行针对性信息服务,以及如何提高农民信息素质,使其更好享受基层图书馆提供的信息服务。于良芝等[18]从农民视角出发,考察信息服务在农民生活中的作用,剖析制约信息服务的原因,提出“面向农民”的信息服务方式。张新勤[19]提出通过信息素质教育提升农民整体信息素质,实现更好的信息服务。陈秋萍[20]从新生代农民工媒介素养视角分析了为其提供有效信息服务的途径。

(5)“三农”服务信息化。在信息化建设的现代社会中,服务信息化成为提升服务效率的有效途径。加强基层图书馆信息化建设,搭建数字信息平台,利用信息化手段开展服务尤为重要。刘鑫等[21]从硬件和软件条件等多方面分析了农家书屋新媒体信息化平台构建。邬震坤[22]、李春花等[23]阐述了基层图书馆利用先进网络信息技术,将传统服务与数字化、网络化结合,构建新型农业科技知识服务体系。王兴华[24]对乡镇图书馆利用微博推广农业信息服务进行了若干思考。李勇燕[25]对新农村数字图书馆服务进行了探析。高亮亮等[26]提出了发展“互联网+”的现代农村信息服务对策与建议。倪佳[27]在“数字湖南”新形势下,提出了基层图书馆“三农”信息服务新思路。

(6)各类型基层图书馆“三农”信息服务。随着信息服务工作大力推进,各类型图书馆积极主动参与到“三农”信息服务体系中,尤其是县级图书馆、乡镇图书馆及农家书屋等基层公共图书馆,是我国农村公共文化信息供给体系中与“三农”服务联系最为密切的机构,深受广大农民青睐,是“三农”信息服务的主力军。诸多学者认为,基层图书馆直接面向广大农民,对农业发展、农民素质提升和农村文化建设有着不可替代的作用,各级基层图书馆需根据自身不同特点思考其在“三农”信息服务中的目标及任务,提出具体的“三农”信息服务体系、模式和策略等。辛明堂等[28]、陈娟[29]认为基层图书馆应利用自身得天独厚的资源、人才、技术和地理等方面优势,充分开展多种形式的“三农”信息服务,实现自我价值。邱冠华[30]、于良芝等[31]和谢晓波等[32]提出整合各类基层图书馆资源,建立公共文化服务体系,实现信息服务普遍共享及均等化。臧一鸣等[33]分析了基于“社会驱动模式”的农村图书馆可持续发展动力机制。吴漂生[34]提出了建立资金、管理、表达、绩效评估及监督等多方农村公共文化信息服务保障机制。杨木容[35]、杨晋[36]和黄体杨[37]分别讨论了“三农”政策信息服务模式、辽西北地区农村公益性信息服务模式和基于“总分馆”的县域农村信息服务模式。

2.5 研究演进脉络

关键词共现时区图谱既能在时间维度上把握该领域研究演进,又能直观了解该领域在不同时区关键词布局特征,各时间段关键词节点之间的连线关系可以反映出关键词之间的传承关系[38]。基于关键词引用史的重点关键词突现可以展现不同时期研究的侧重点及研究热点的变化特征,从侧面为关键词演进提供佐证。结合关键词共现时区可视化图谱(图5)和重点关键词突现图谱(图6),以及大节点关键词分布状态,可以从时间维度和整体至局部准确了解基层图书馆“三农”信息服务研究的演进过程及热点变迁。

图5 关键词时区图谱Fig.5 Keyword time zone map

图6 重点关键词突现图谱Fig.6 Keywords emergence map

由关键词共现时区可视化图谱(图5)可见,基层图书馆“三农”信息服务研究随着时间推移呈现的分布特征和演进趋势如下。1990—1992年,研究重点是公共图书馆整体信息服务介绍与推广。1993—1999年,信息服务受到高度关注,研究主题涉及到县级图书馆信息服务开展情况的研究、对农民信息服务和对农业科技信息服务的大量研究。2000—2003年,农家书屋成为研究热点,对于乡镇图书馆及农家书屋这种更加基层的图书馆开展“三农”服务进行了重点研究。2004—2006年,研究主题演化为对于新农村建设中信息服务研究,信息资源及信息服务在新农村建设、城乡一体化协调发展及建设和富民工程中尤为重要。2007—2010年,信息化成为新时代“三农”信息服务研究的主旋律。在网络信息时代,“三农”信息服务需求进一步增强,通过农业信息化、农村信息化等现代化服务方式构建公共文化服务体系,提供知识服务成为研究重点。2011年以后,“三农”信息服务研究主题遍地开花,服务模式、数字图书馆、个性化服务、信息素质教育、信息咨询服务、欠发达地区、政府导向行为、制约因素、人口结构、有效需求、有效供给、可持续发展和数字湖南等关键词开始出现,基层图书馆“三农”信息服务研究逐渐细致、深入和有针对性。

由图6可见,我国基层图书馆“三农”信息服务研究的关键词突增点开始于1991年,各关键词突增情况变化不一。关键词“公共图书馆”在1991—2004年的14年期间成为该领域研究引用重点对象。关键词“县级图书馆”突变时间持续在1996—2006年的11年中。关键词“乡镇图书馆”在2000—2008年的9年间成为学者们关注并引用的热点。2001—2007年,关键词突现发生了重大转折,从该阶段突现关键词“农业科技信息”发现,“三农”信息服务研究对象发生了明显改变,此前,主要研究公共图书馆、县级图书馆和乡镇图书馆各种类型基层图书馆如何开展并提供信息服务,此阶段研究重点转变为对研究内容的关注。此后的2002—2007年,突现关键词为“信息服务”,包括信息服务内容不断扩展和信息服务模式深入探讨。2013—2018年,突现关键词较之前也发生了显著改变,前几个阶段中各关键词呈现交叉共现现象,而此阶段“农家书屋”成为学者们独立关注的重点和热点,这与党中央出台的一系列农家书屋工程建设、实施和管理的政策法规密切相关,农家书屋规范化建设深入推进,农家书屋成为新时代“三农”信息服务的主要阵地。

3 结论与建议

3.1 结论

通过对CNKI数据库收录的基层图书馆“三农”信息服务相关文献的可视化分析和内容梳理,客观、直接地呈现出我国基层图书馆“三农”信息服务领域的研究状况。

从发文时间及发文量看,关于基层图书馆“三农”信息服务的研究起步较晚,在30余年内发文量整体并不理想,尤其是1987—2005年间研究文献量较少。2006年后,随着政府的高度关注以及相关政策利好促进了该领域的研究,但相较其他领域而言,学者们对该领域的关注及研究仍显不足。

从发文作者看,基层图书馆“三农”信息服务研究的学者和机构较多,我国绝大多数省市自治区均有分布,但作者及机构之间联系及其合作关系较为松散,没有形成相对稳定的作者合作网络,且只有少数作者及机构在该领域一直进行持续性研究,并取得了较多成果。

从研究热点看,基层图书馆“三农”信息服务主要围绕着信息需求、农业科技信息服务、新农村建设信息服务、农民信息服务、各类型基层图书馆信息服务、农业及农村信息化和信息服务体系及模式等主题开展研究,并呈现出以信息需求为驱动力、以农业科技信息服务为研究核心、以农民视角开展信息服务为研究重点和以提供信息服务促进新农村建设为主要目标的研究特点。

从研究演进脉络看,通过30余年的发展,我国基层图书馆“三农”信息服务领域研究经历了起初对各种类型基层图书馆开展信息服务必要性及其意义的探讨,逐渐发展到对信息服务对象、服务内容扩展,再到对信息服务方式、质量、效果和效率深入探讨的研究发展历程。在此过程中信息服务供给主体从公共图书馆、县级图书馆和乡镇图书馆到农家书屋逐级细化,信息服务体系逐渐完善,信息服务内容向着主动、纵深方向发展。学者们研究广度和深度加强,研究前沿紧扣“三农”信息服务需求、政策旋律、技术潮流和社会发展方向。

3.2 建议

我国基层图书馆“三农”信息服务研究已经取得了一定的研究成果,为后续研究奠了理论基础和实践经验。但“三农”信息服务研究仍然任重道远,尤其是在当前乡村振兴的新形势下,该领域研究可从以下5个方面深入推进。

(1)调动该领域已有作者的积极性,鼓励其进行持续深入研究,力争使该领域研究有所突破和创新。

(2)提高学界对“三农”信息服务研究的重视程度,加强新生研究力量注入,提升该领域研究活力。

(3)加强作者之间、机构之间及地域之间的沟通合作,组建相关研究科研团队,对重点问题进行集中、系统攻关破解。

(4)进一步开拓和深化研究内容、研究方法和研究视野,提高本研究领域研究的全面性。

(5)注重理论与实践的结合与互动,将理论研究成果引入“三农”信息服务的实践中,并对实践结果进行定量和定性评价,评价结果进一步反馈到理论研究中,促进理论研究水平提升,推动“三农”信息服务取得精准、高质和高效的实践效果,为实现乡村振兴作出应有贡献。