镇江地区主要NW向断裂的第四纪活动性

张 鹏 许 奎 范小平 张媛媛 汪 勇 郝景润

(南京工业大学,交通运输工程学院,南京 210009)

0 引言

镇江市及周边地区曾经发生过多次破坏性地震,这些地震多发生在NW向断裂与近EW向幕府山-焦山断裂的交会部位(图1)。过去针对镇江地区NW向断裂的活动性研究非常有限:苗巧银等(2016)通过地震剖面、野外考察等工作推测五峰山-西来桥断裂第四纪以来有过活动,而对丹徒-建山断裂的第四纪活动性尚无针对性研究。浅层地震勘探方法具有分辨率高和探测结果可靠等优点,近年来在江苏地区的城市活动断层探测中取得了良好效果(张鹏等,2015,2019;许汉刚等,2016;顾勤平等,2019)。在超浅层探测条件下,将横波反射勘探方法与小间距钻探联合剖面工作相结合进行断层活动性评价的效果最佳(邓起东等,2007;张鹏等,2015)。本研究依托 “镇江市活动断层探测与地震危险性评价”项目,针对本区覆盖层的特点,利用浅层地震横波反射勘探方法查明了镇江地区2条NW向断裂的空间展布情况,并进行了断层的精确定位,进而利用对折法(雷启云等,2011)进行小间距跨断层钻孔联合剖面探测,结合多种测年方法查明了2条断裂的第四纪活动性。本研究的成果对于城市防震减灾、城市规划及土地利用都具有重要意义。

图1 镇江地区地震地质背景简图Fig.1 Schematic map of geological background of Zhenjiang area.1 施官集断裂;2 滁河断裂;3 江浦-六合断裂;4 方山-小丹阳断裂;5 南京-湖熟断裂;6 幕府山-焦山断裂;7 茅山断裂带;8 凤凰河断裂;9 丹徒-建山断裂;10 五峰山-西来桥断裂;11 苏锡常断裂;12 泰州断裂

1 区域地质背景

镇江市及其邻区在大地构造单元上位于下扬子地块内。本区自印支运动以来构造运动频繁,褶皱和断裂构造十分发育。区域内主要断裂按走向可分为NW向、NE向和近EW向3组。据现有资料分析,镇江地区第四纪可能有活动迹象的主要断裂有4条(图2),它们在地质地貌上或地球物理探测资料上均有明显的显示,分别为NW向的五峰山-西来桥断裂(F1)和丹徒-建山断裂(F2)、近EW向的幕府山-焦山断裂(F3)和NE向的汝山-上会断裂(F4)。

图2 镇江地区主要的NW向断裂和浅层地震测线位置示意图Fig.2 Schematic map of NW trending faults and the shallow seismic line sites in Zhenjiang area.F1五峰山-西来桥断裂;F2丹徒-建山断裂;F3幕府山-焦山断裂;F4汝山-上会断裂

五峰山-西来桥断裂又称大路-姚桥断裂,展布于镇江东部大路镇、姚桥镇一带(图2),走向NW,倾向NE,具正断性质,长约34km。该断裂西侧出露早白垩世火山岩,东侧则分布晚白垩世碎屑岩及第四系。该断裂也是本区重要的地貌分区界线:其西侧为宁镇低山丘陵区,东侧为长三角平原区。五峰山-西来桥断裂在布格重力异常图上的痕迹清晰。由重力一阶细节图(图3a)可知,断裂带从重力等值线梯度变化处通过,局部地区出现了重力高异常圈闭。综合分析重力资料可知,该断裂在深度方向上延伸至中下地壳,在上地壳范围内影响其两侧的地质体,使其出现密度差异。在航磁一阶细节图中(图3b),五峰山-西来桥断裂的北端沿航磁高异常圈闭边缘分布,中间穿过航磁低异常圈闭轴部,末端沿航磁异常圈闭过渡带分布。

图3 镇江地区2条NW向断裂的重力一阶细节图(a)和航磁一阶细节图(b)Fig.3 The first order-wavelet transform detail map of the Bouguer gravity anomalies(a)and aeromagnetic anomalies(b)of NW-trending faults in Zhenjiang area.

丹徒-建山断裂又称镇江-黄墟断裂,该断裂自镇江焦山东侧经黄墟、建山延伸至访仙镇附近(图2),长约30km,是埤城-孟河复式背斜西南翼的边界断裂(江苏省地质矿产局,1984)。该断裂的NE侧广泛分布前震旦系浅变质岩系及震旦系,SW侧则分布白垩系火山碎屑岩及第四系。该断裂也是一条明显的地貌分界线,断裂NE侧为一系列低山,如马迹山、水晶山、顶山和黄山等,SW侧则为低岗平原区。由重力一阶细节图可知(图3a),断裂带在丹阳段从重力等值线梯度变化处通过;在丹阳市的局部地区出现了重力高异常圈闭。综合分析重力资料可知,该断裂在深度方向上延伸至中下地壳,在上地壳范围内影响其两侧的地质体,使其出现密度差异。从航磁一阶细节图中(图3b)可知,该断裂北端沿条状航磁高异常边缘分布,断裂南端沿等值线同向扭曲展布。丹徒-建山断裂对现代地形地貌、第四纪沉积具有一定的控制作用,表现出一定的新活动性。

本区地层震旦系—第四系均有出露,发育良好,研究程度高。区内古生代地层为一系列海陆交替的碳酸盐-碎屑岩沉积,在宁镇山脉有大片出露;侏罗纪后以陆相沉积为主。晚白垩世和新生代地层发育于构造凹陷及盆地中。镇江地区的第四系可分为2大沉积区:宁镇山脉北侧及东侧为长江三角洲平原沉积区,宁镇山脉周缘及南侧为低山丘陵沉积区。长江三角洲平原沉积区的第四系包括以灰绿、灰黄色河床相粗砂砾石沉积为主的下更新统,以长江河道沉积为主的中更新统,以河床相、漫滩相及河口相堆积为主的上更新统和以三角洲相沉积为主的全新统。宁镇低山丘陵沉积区的第四系主要分布于岗丘、山麓地带,成因类型较多,厚度不大,一般为几m至数十m。地层主要由中更新统柏山组和中—上更新统下蜀组黄土组成(邵家骥,1999)。

2 镇江地区NW向断裂的浅层地震勘探

本研究针对镇江地区覆盖层较薄的特点,在充分搜集前人资料的基础上开展了浅层地震勘探(横波反射方法),针对五峰山-西来桥断裂共布设了6条测线,针对丹徒-建山断裂共布设了6条测线,测线位置见图1。

2.1 五峰山-西来桥断裂浅层地震勘探

通过浅层地震勘探获得的五峰山-西来桥断裂的典型断点简要介绍如下:

fwx1断点:位于Wx1测线上,由断点局部叠加剖面(图4a)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fwx1断点。断层表现为正断性质,倾向NE,视倾角约为60°,断距约为 9m。

fwx2断点:位于Wx2测线上,由断点局部叠加剖面(图4b)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fwx2断点。断层表现为正断性质,倾向NE,视倾角约为60°,视断距为约5m。

fwx3断点:位于Wx3测线上,由断点局部叠加剖面(图4c)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fwx3断点。断层表现为正断性质,倾向NE,视倾角约为60°,视断距约为8m。

浅层地震(反射)测线上的断点特征见表1。浅层地震勘探成果表明:五峰山-西来桥断裂的走向为NNW,倾向NE,倾角约为60°,断距为5~9m,以正断活动为主。在地震剖面上,五峰山-西来桥断裂的各个断点都以断错基岩面为特征,第四系内部层位断错不明显。

表1 五峰山-西来桥断裂浅层地震勘探工作断点的特征简表Table1 Characteristics of breakpoints in shallow seismic exploration of Wufengshan-Xilaiqiao Fault

2.2 丹徒-建山断裂浅层地震勘探

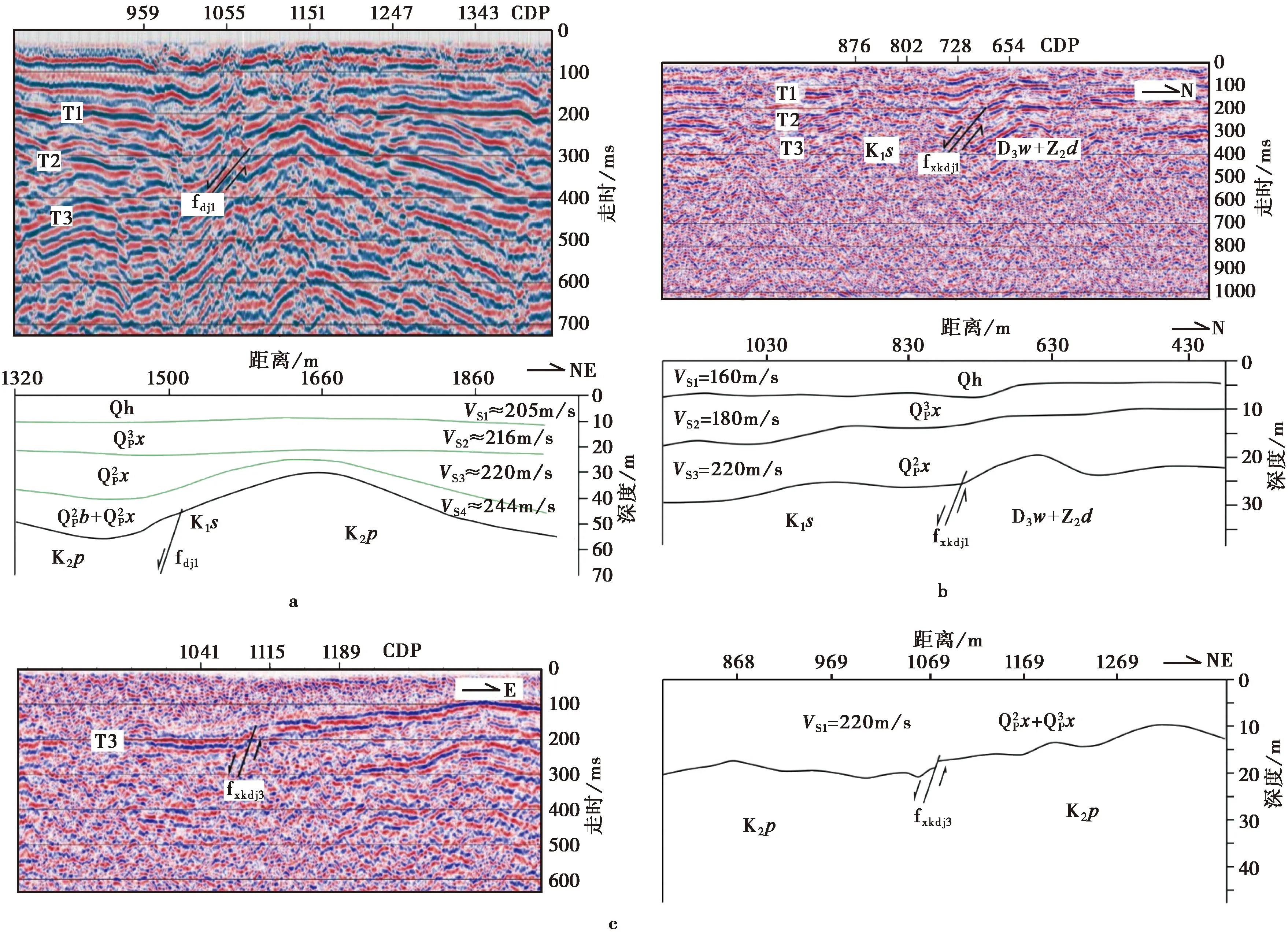

通过浅层地震勘探获得的丹徒-建山断裂的典型断点简要介绍如下:

fdj1断点:位于Dj1测线上,由断点局部叠加剖面(图5a)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fdj1断点。断层表现为正断性质,倾向SW,视倾角约为55°,断距约为7m。

图5 丹徒-建山断裂浅层地震剖面Fig.5 The shallow seismic sounding profile of Dantu-Jianshan Fault.a fdj1 断点局部叠加剖面及地质解释图;b fxkdj1 断点局部叠加剖面及地质解释图;c fxkdj3 断点局部叠加剖面及地质解释图

fxkdj1断点:位于Xkdj1测线上,由断点局部叠加剖面(图5b)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fxkdj1断点。断层表现为正断性质,倾向SW,视倾角约为55°,断距约为5m。

fxkdj3断点:位于Xkdj3测线上,由断点局部叠加剖面(图5c)可以看出,基岩反射波组(T3)在断点处明显不连续,判断为fxkdj3断点。断层表现为正断性质,倾向SW,视倾角约为55°,断距约为5m。

浅层地震(反射)测线上的断点特征见表2。浅层地震勘探成果表明:丹徒-建山断裂走向NW,倾向SW,倾角约为50°~55°,断距为2~7m,以正断活动为主。在地震剖面上,丹徒-建山断裂的各个断点均以断错基岩面为特征,第四系内部层位断错不明显。

表2 丹徒-建山断裂浅层地震勘探工作的断点特征简表Table2 Characteristics of breakpoints in shallow seismic exploration of Dantu-Jianshan Fault

3 镇江地区NW向断裂钻孔联合剖面探测

为查明镇江地区2条NW向断裂的第四纪活动性,在浅层地震勘探的基础上,选择断点特征最明显的场点,分别在大路镇和访仙镇各布设了1条钻孔联合剖面。

3.1 大路镇场地钻孔联合剖面

图6 大路镇场地钻孔联合剖面Fig.6 The drilling joint profiling in the Dalu site of Zhenjiang.

(1)如东组(Qhr)

全新统如东组的沉积厚度较大,底界埋深约为66~68m,可划分为如东组上段、如东组中段和如东组下段。如东组上段(Qhr3)由填土、灰黄色粉砂质黏土、青灰色—灰黑色泥质粉砂、粉砂和粉细砂组成,底界埋深约为22m。如东组中段(Qhr2)由灰黑色粉砂、青灰色泥质粉砂组成,底界埋深约为39~42m。如东组下段(Qhr1)由灰黑色粉砂、青灰色细砂、中细砂和中粗砂组成,底界埋深64~68m。

DL1孔埋深36.6m处的14C样品年龄为(2i770±30)a。DL5孔埋深62m处的14C样品年龄为(9i830±30)a。这2个年龄数据很好地限定了本处全新统的发育情况。此外,在埋深2.6~61.7m处获得的多个光释光(OSL)样品的年龄为(0.5±0.4)~(34.39±1.17)ka,这些测年数据的可靠性较14C数据稍差。前人的钻孔资料将该地区的全新统厚度均划分为20~30m,而在本场地获得全新统的厚度为64~68m,表明受长江侵蚀作用影响,本处第四系主体为巨厚的全新统沉积。

上更新统滆湖组由灰黑色粉砂、细砂、中粗砂组成,底界埋深约为80m,为河床相、边滩相沉积。DL1孔埋深67.6m处的OSL样品年龄为(209.96±5.91)ka,该结果可信度差,不予采信;DL1孔埋深78.9m处的OSL样品年龄为(36.03±1.36)ka,与地层划分一致。

中更新统启东组由含大量砾石粗砂层组成,底界埋深约为86~92m,为河床相沉积。启东组底界的深度变化较大,其最大落差在DL3孔和DL6孔之间,落差为2m;其顶界则在各个钻孔中均深约81m,未被断层影响。本场地中更新统顶部未被断层断错,但断点两侧2个钻孔的启东组底界埋深位差为2m,判断为苏锡常断裂中更新世早期的最新活动所致。

(5)上白垩统浦口组(K2p)

上白垩统浦口组由棕褐色泥岩组成,与上覆海门组为不整合接触。两侧DL1孔和DL2孔的间距为90m,基岩面落差为9.1m,验证了存在断层;DL4孔与DL5孔的间距为10m,基岩面位错量达3.2m,垂直断错明显。判断断层从DL4孔附近通过。在DL4孔泥岩岩心中(深99.7m)见到断层滑动面,擦痕发育,侧伏角为60°(图6),据此判断断层性质为左旋正断,正断分量大于走滑分量。

该场地中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底界已被断层断错,位错量为2m。下更新统底界在断层两侧的位错量为3.2m,基岩面最大落差达9.1m。岩心中发育的断层面特征表明断层最新的活动性质为E倾正断,同时兼具左旋走滑特征。根据地层断错特征,判断本场地五峰山-西来桥断裂的最新活动时代为中更新世早期。

3.2 访仙镇场地钻孔联合剖面

图7 访仙镇场地钻孔联合剖面Fig.7 The drilling joint profiling in the Fangxian site of Zhenjiang.

(1)全新统(Qh)

顶部为素填土,上部为黄褐色粉砂质黏土,下部为深灰色泥质粉砂、粉砂质黏土及灰黑色粉砂质黏土。该层起伏较大,底界埋深为6.7~27.6m。FX6孔中深17.9m处的14C样品年龄为(7i490±30)a,与地层划分一致。

顶部为灰蓝色黏土标志层,上部为灰黄色粉砂质黏土、灰黄色黏土,中部为灰黄色泥质粉砂,下部为褐黄色粉砂质黏土、灰黄色泥质粉砂、灰黄色粉砂质黏土。该层底界起伏也较大,底界埋深为32~41.9m。FX3孔中深13.9m处的OSL样品年龄为(9.0±0.6)ka,深20.2m处的OSL样品年龄为(310±48)ka,深28.5m处的OSL样品年龄为(47.2±5.9)ka,深33.5m处的OSL样品年龄为(63.6±4.3)ka,与地层划分一致。

中更新统下蜀组下部主要由灰黄色黏土、粉砂质黏土组成。底界埋深为47~50m,该层自南向北增厚,底界较平,顶界变化较大(本场地在晚更新世为古河塘沉积环境,导致下蜀组下部在西部2个钻孔处被侵蚀减薄)。FX3孔中深37.9m处的ESR样品年龄为(249±24)ka,深44.4m处的ESR样品年龄为(310±48)ka,与地层划分一致。判断本场地内中更新统下蜀组下部未被断层断错。

中更新统柏山组整体为黄褐色含角砾粉砂质黏土,底界埋深为54~60.7m,西厚东薄。FX3孔中深56.8m处的ESR样品年龄为(486±48)ka,与地层划分一致。该层底界的最大位错在FX4孔和FX6孔之间,位错量为2m,判断本场地柏山组底部可能被断层断错。

(5)上白垩统浦口组(K2p)

上白垩统浦口组主要由红色泥岩组成,与上覆柏山组为不整合接触。FX5孔和FX1孔之间基岩的最大落差为6.7m,验证了断层的存在;FX4孔与FX6孔的间距为6m,基岩面落差达2m,垂直落差明显,判断断层从FX6孔附近通过。

本场地中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底部可能被断层影响:柏山组在断层两侧的底界落差为2m,基岩面最大落差为6.7m。综合浅层地震解译判断本处的断层为S倾的正断层。由于本处柏山组被断错的证据并不充分,判断本场地丹徒-建山断裂的最新活动时代为早更新世—中更新世早期。

4 镇江地区主要NW向断裂的第四纪活动特征探讨

镇江地区所在的下扬子地块自印支运动以来,断裂构造十分发育。其中NW向断裂对近代地震活动,水系、地貌以及近期的垂直形变等均具有显著的控制作用(方大卫等,1992)。长三角地区NW向苏锡常断裂的最新活动时代为中更新世早期,第四纪内部层位断错量约为3m(张鹏等,2019)。五峰山-西来桥断裂和丹徒-建山断裂在空间上可以看作是苏锡常断裂向NW的延伸段落(图1),其活动性也较为一致。

大路镇场地上,中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底界已被断层断错,位错量为2m。下更新统底界在断层两侧的位错量为3.2m,基岩面最大落差达9.1m。岩心中发育的断层面特征表明断层的最新活动性质为正断,兼具左旋走滑特征。根据地层断错特征,判断五峰山-西来桥断裂的最新活动时代为中更新世早期。

访仙镇场地上,中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底部可能被断层影响:柏山组底界在断层两侧的落差为2m,基岩面的最大落差为6.7m。由于本处柏山组被断错的证据并不充分,判断丹徒-建山断裂的最新活动时代为早更新世—中更新世早期。

本研究表明,镇江地区2条NW向断裂在第四纪以来都有过明显活动,是本区地震危险性相对较大的主要断裂。苏锡常断裂附近曾经发生过999年常州5级地震和1501年苏州4级地震;在丹徒-建山断裂与近EW向的幕府山-焦山断裂交会的位置附近也曾发生过多次破坏性地震,震级最大的为1624年扬州6级地震,表明该NW向断裂与破坏性地震的相关性较强(王浩男等,2016;吴中海等,2016)。因此,这2条断裂与近EW、NW向断裂交会部位是镇江地区进行震害防御工作应重点关注的区域。

在镇江地区开展断层的第四纪活动性鉴定工作存在较大困难,主要原因包括:基岩埋深较浅,覆盖层内部分层差异小,导致地球物理勘探方法的效果不理想;缺失低山丘陵沉积区下更新统,且下蜀组黄土内部中、上更新统的界限难以分辨;长三角平原沉积区则受长江侵蚀作用影响,第四系以全新统为主,中、下更新统缺失或较薄。此外,钻探查明的地层落差主要发育在基岩及第四系底部,很难判断是沉积差异还是断层断错所致。因此,虽然本文通过一系列工作初步查明了2条断层的第四纪活动性,但对断层最新断错层位的认定仍存在不确定性,难以更精细地定量确定断层最新活动时代,这是本次研究的不足之处。

5 结论

(1)浅层地震勘探成果表明:五峰山-西来桥断裂倾向NE,倾角约为60°,断距约为5~9m,以正断层活动为主。丹徒-建山断裂倾向SW,倾角约为50°~55°,断距约为2~7m,以正断层活动为主。在地震剖面上,五峰山-西来桥断裂和丹徒-建山断裂的各个断点均以断错基岩面为特征,第四系内部层位断错不明显。

(2)大路镇场地上,中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底界已被断层断错,位错量为2m。判断五峰山-西来桥断裂的最新活动时代为中更新世早期。访仙镇场地上,中更新统之上的地层没有被断错的迹象,中更新统底部可能被断层影响。判断丹徒-建山断裂的最新活动时代为早更新世—中更新世早期。

致谢本工作得到了中国地震局地质研究所冉勇康研究员和中国地震局地球物理探测中心方盛明研究员的悉心指导、江苏省地震局和镇江市地震局相关领导的大力帮助及江苏省岩土工程勘察院的协助;14C样品年龄由美国Beta实验室测定,OSL样品年龄由山东省地震局光释光实验室测定,ESR样品年龄由北京光释光实验室有限公司测定。在此一并表示感谢!