苏北水文化景观格局生成探讨

——以大运河为中心

吴建勇,张洪艳

(淮阴工学院设计艺术学院,淮安 223001)

引言

本文中苏北泛指江苏长江以北地区,这是历史称法。现在人们更习惯于分称苏中、苏北,但为了表述方便,文中仍采用旧称。苏北是大运河承传南北的重要流经区域,也是大运河的滥觞之地。该区域内的大运河(以下简称苏北大运河)历史悠久、运线构成复杂、空间牵涉广泛。

水文化景观是指以水为核心构因形成的一种景观类型。这个“水”,既包含物质层面的水,也包含文化层面围绕水的“利”“害”角逐所产生的一系列人群行为、文化映射及产物。虽然从字面上看大运河文化属于水文化,但就苏北区域而言,无论二者所涉空间、文化因素要素,还是生成关联,它们都具有较高统一性。因此,探讨苏北大运河文化保护、传承、利用有必要基于区域水文化的宏观鸟瞰。而探讨苏北水文化景观特色、系统构成、历史发展及保护利用亦需要基于大运河的历史、文化立场。当然,实现这种认识上的统一转换,首先需要理析二者之间的时空因缘。

1 相关研究概要

现有研究已注意到苏北大运河历史发展及实际构成的复杂性,并多有提及大运河以及围绕它的古代水工、运营管理在广泛空间内的影响。其中,在大运河空间构成研究方面,《江苏运河文化体系构建中盐河的功能与连云港的定位》[1]一文间接论述了淮北盐河的大运河属性,而《淮北盐河考》[2]则可以为这一观点提供进一步支撑。《泰州、通扬运河与大运河遗产》[3]则认为应将泰州、通扬运河纳入大运河遗产保护。涉及大运河影响研究方面,《大运河江淮段流向的历史演变——兼论清代“借黄济运”政策的影响》[4]论述了江淮之间运河水位高程变化,以及清代保运与这一变化的关联。《围绕京杭大运河之“蓄清刷黄保漕”的反思——以淮源、洪泽湖、高家堰、泗州城为例》[5]较为系统地阐述了蓄清刷黄保漕的历史过程以及对今洪泽湖地区的影响及对下河地区造成的环境压力,并指出大运河在历史进程中的利害辩证。《射阳湖历史变迁研究》[6]较为详细地论述了射阳湖形成、退化并至当今状态的历史过程,以及黄河夺淮、大运河开凿维系与之发展关联。《黄河夺淮后里下河平原河湖地貌的变迁》[7]则从更大范围对黄河带给里下河地区的地貌改变进行了探讨。此外,《全新世以来苏北平原古地理环境演变》[8]《苏北海岸线变迁的考古地理研究》[9]等自然、考古地理方面的研究则为了解古代苏北地区原生地貌形态以及历史发展提供了重要参考。《淮系年表全编》,特别是其中的“淮系图表”更为今天俯瞰苏北大地的水系统变迁及伴发其中的人与自然的角逐提供了较为详实的资料。

综合上述研究成果,大致可以勾勒苏北水系发展、地貌变迁以及黄河、大运河发展与它们的关联,但是关于苏北地表风貌、水系演化的具体过程、各要素的相互作用路径以及大运河在其中的具体角色扮演,这些关乎大运河与区域人文地理整体认识联系的研究仍有待深入。此外,近年关于大运河遗产廊道的研究有不少偏狭于一河两岸、沿河市县,这种认识至少在江浙范围内欠妥,这也是本文意图间接说明的方面。苏北水文化景观系统形成是包含自然、社会、历史诸多方面复杂因素综合作用的结果,本文仅就与本议题相关因素、过程进行阐述,内容不一而足。

2 苏北水文化景观系统的形成过程及现状概述

2.1 苏北地表风貌演化的历史过程及主要特征

苏北南濒江、东临海,北、西为低矮山地、丘陵,所在区域为长江、淮河造陆形成的富水平原。整体呈陆地东扩态势,并有过长江之水顺应地势经扬州—高邮—樊良湖—博支湖—射阳湖流入淮河的高程状态[4]。在建湖—兴化—泰州一线、淮安—宝应—高邮—扬州一线,原先亦分布着多个天然湖泊、荡区。但这种自然地貌及演化轨迹,却在大运河、黄河、淮河、高家堰等因素关联作用下发生了改变。苏北大运河运线(河道)在一个比较广泛的空间里经历了复杂的历史演化。这个过程伴发苏北城镇聚落结构的形成、不同时期局地农业活动开展以及围绕生活生产需要的不同层观水利营造。

隋炀帝大业元年(605年),南北截弯取直开凿西线山阳渎,“山阳至扬子入江。渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳”[10]。西线山阳渎即为里运河前身。此山阳渎与东汉献帝建安初陈登所凿邗沟同属一线,其特点在于“渠旁皆筑御道,树以柳”,这会切断诸多东西走向河流。隋代以后,此运线的确立、延续实际上在不断强化江淮之间东向河流阻滞作用,使得里运河以东湖泊、湿地水源受到影响,其中包括陆阳湖(又作渌洋湖)、博支湖、射阳湖等。运西则因为部分河道东向受阻,以及地势西南偏高,而积聚成越来越多的分散性湖泊。这种以里运河为界的地貌演化现象,在黄河夺淮后越发明显。

黄河决口古已有之,侵犯到淮河下游的确切记载首见于《史记》,汉武帝元光三年(前132年),“而河决濮阳瓠子,东南注钜野,通于淮、泗”[11]。此后至北宋黄河决口屡有发生,但屡决屡堵。黄河主流依然循故道经山东入海。宋高宗建炎二年(1128 年)“冬,东京留守杜充决黄河,自泗入淮,以阻金兵”[12]。自此黄河干流拉开了南徙夺淮序幕。宋孝宗淳熙八年(1181年),“时黄河已移故道”[12]①,其干流夺淮入海已成定局。清文宗咸丰五年(1855年),黄河主流才再次北徙。苏北原本就处于淮河、长江、东海以及区域内自然降水多重水患压力之下,而黄河夺淮是大河流跨系统入侵,打破了苏北原生性水系统平衡,进一步加重了区域水患。

由于苏北地势平坦,黄河带来的泥沙更易淤积。而一旦发生洪灾,则又容易形成不确定冲刷支流以及漫灌现象,导致苏北的黄河流经区域地面高程因大面积持续泥沙淤积而抬升。这种影响首先显现于原徐淮泗水及淮河自清口下游一线,即古黄河一线,并向南北两侧不断延展。而由于高家堰的修筑,黄河塑造地貌的轨迹发生了改变。高家堰即为今洪泽湖大堤前身,又称高堰,始筑于东汉建安初年,“陈登筑高家堰,名捍淮堰,堰西为阜陵湖,湖西通淮,并立陂塘”[12]。三国魏明帝时,“邓艾筑石鳖城,修白水塘,与破斧塘相连。立三堰开八水门,置屯四十九所,溉田万二千顷,以充军储”[12](图1)。高家堰的早期修筑目的是为了防范淮河洪水、促进农业生产,唐宋之际兼保障淮河运力,但明代以后,修筑目的发生了本质改变。

由于黄河南徙造成清口以下淮河河床抬升,淮河下行不畅。加之黄河一部分支流注入盱眙至清口段淮河流经地,并在高家堰的阻滞下逐渐在今洪泽湖区域积蓄成较大湖面。而逢黄、淮发大水,此段湖水很容易漫决东下,进入高家堰与里运河之间区域,进而威胁里运河。为了保运以及能让淮河进入清口下游水道。永乐年间陈瑄对高家堰进行大规模修筑,万历年间潘季训提出束水攻沙策略,对高家堰再次加高加固,洪泽湖大堤及洪泽湖水面初步形成。同时洪泽湖底处于淮河、黄河泥沙持续叠加淤积状态,而清口下游泥沙淤积亦不断加剧。如此,大堤越筑越高,洪泽湖渐成悬湖。

在高家堰修筑的过程中,洪泽湖水面逐步扩大,东向水量、水势增加,并在高良涧、周桥段等处形成多条泄水河道进入白马湖、宝应湖,再南下进入今高邮湖区域。这些水在进一步加速高邮湖发育的同时,也给宝应、高邮段里运河带来新的压力。为避湖险,同时防范高家堰大堤漫决后对里运河运线的威胁,里运河沿线不断开凿越河、修筑湖堰、加筑运河西堤,最终使里运河成为全线两岸筑堤的人工河道。同时,黄河泥沙的持续淤积使得徐淮之间的河道水情愈发难以控制,清圣祖康熙二十五年(1686年),河道总督靳辅 “以运道经黄河,风涛险恶,自骆马湖凿渠,历宿迁、桃源至清河仲家庄出口,名曰中河。粮船北上,出清口后,行黄河数里,即入中河”[13]。 中运河东接淮北盐河,西北经泗阳、宿迁、邳县(今邳州)北上。至此,苏北大运河整体上成为一条人工河道。

清代为了抵黄保运,沿用束淮攻沙策略。总河靳辅再次对高家堰进行全面加高巩固。洪泽湖水位再次大幅抬升,形成比今天范围更大的水域。高家堰南段五坝、蒋坝处又形成新的减(泄)水通道。洪泽湖水一部分经此通道流入宝应湖、高邮湖区域,而后南下入江。束水攻沙并未能从根本上解决黄河带来的泥沙淤积问题。“清道光中,淮、黄隔绝,淮水全入运河,归江、归海各坝闸始完全为行淮之关键。”[12]“清咸丰初年,礼河头石坝冲坏,旋值粤寇蹂躏江南,黄河亦北徒入山东,礼坝未修”[12],洪泽湖水顺三河东下,顺地势直接流入高邮湖区域,高邮湖最终成型。三河也成为淮河、洪泽湖水南下入江的主要通道。

明清时高家堰屡有漫决,黄河亦多次倒灌,黄淮之水夹带大量泥沙在里运河西侧不断淤积。而里运河东侧则往往在洪水到来之时成为保运泄洪区域。由于黄河、淮河泥沙经过徐淮、洪泽湖、里运河西侧等地区的梯阶性沉积,到里运河东侧已经相对较少,加之泄洪具有不确定性,里运河以东地面高程沉积性抬升速度低于里运河以西。此外,古黄河自清口下游段亦可漫决南下进入里下河地区,其中射阳湖受黄河泥沙沉积影响明显。但是黄河到达这一区段已经经过多区段泥沙沉积、水力削弱,加之这里地势平坦,因此这一段的黄河漫决对里下河地区的地貌抬升影响并未深入到中部腹地,抬升速度也相对缓慢。如此,里下河地区因为东侧捍海堰、南侧通扬高程相对较高、西侧里运河大堤不断加筑、北侧黄河泥沙沉积抬升,而成四水相投之地。但是这个“四水”往往多为泄洪、江海侵犯之水,水情并不稳定。这里原有湖泊依然处于退化发展状态,亦未能发展出新的大型湖泊,而是逐渐形成以碎片化荡、泽、洼、河为主要特征的大面积密集水网区。

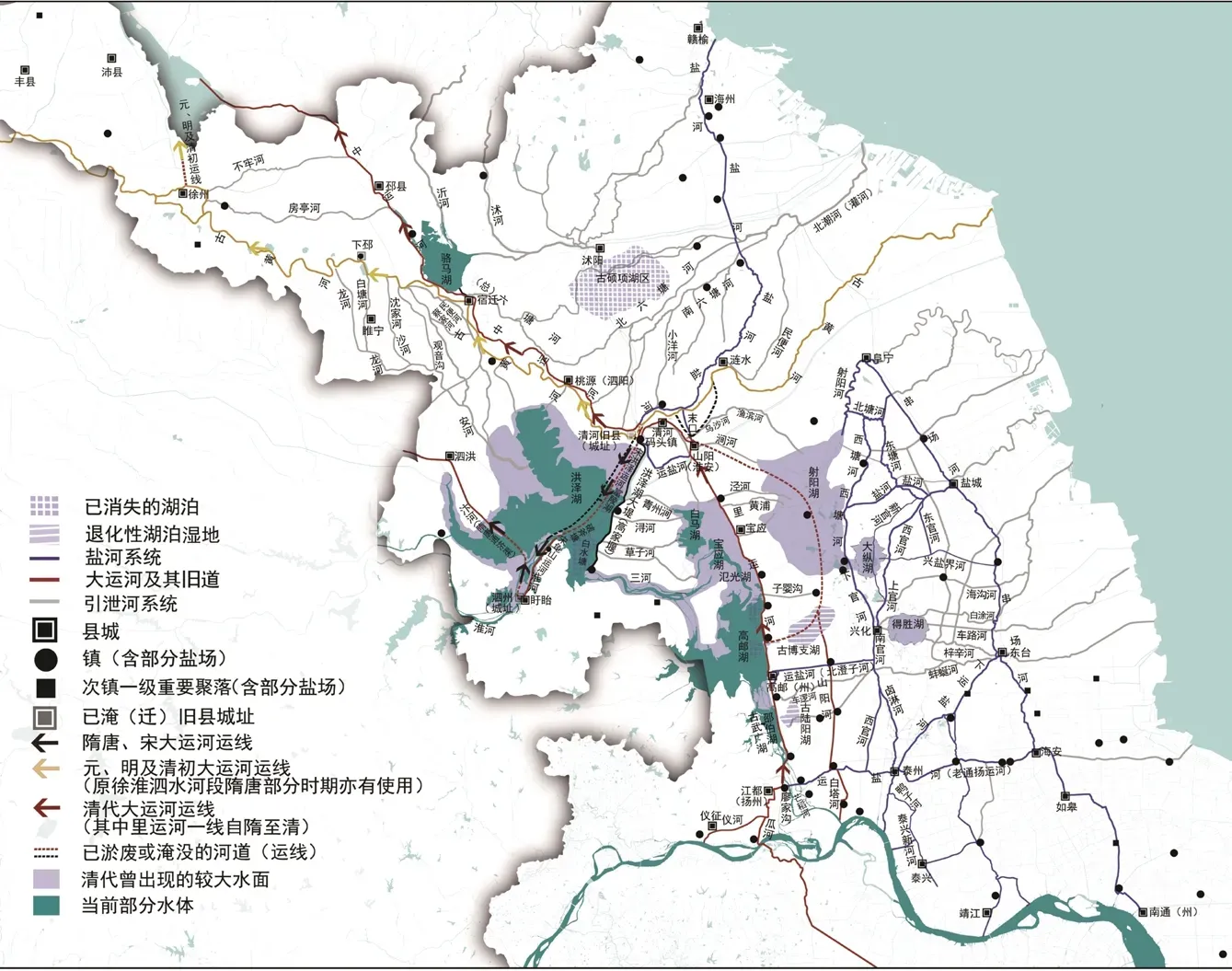

正是在上述因素综合作用下,苏北地貌呈现与古黄河和里运河线路高度契合的Y形分化:一、北至古黄河、中运河、(今)新沂河,南至(今)苏北灌溉总渠(及局部以南)地区逐渐淤高,形成徐淮黄泛平原。二、苏北灌溉总渠以南、通扬运河以北,以里运河为界,西高、东低,北高、南低。西面形成洪泽湖、高邮湖两个大型的高度人因型湖泊,两湖与三河、白马湖、宝应湖以及南端的邵伯湖紧密相连,形成湖泊漾滩湿地带。东侧建湖-兴化-泰州一线,最终形成碎片化湖荡湿地及低洼圩区风貌。

2.2 当前水文化景观系统格局的形成及特色

新中国成立前,苏北水利系统已经十分脆弱。长期积灾、积弱,严重制约了区域经济发展。新中国成立后,随着淮河入海道、苏北灌溉总渠、新沂河、京杭运河拓宽改造②、淮安水利枢纽、江都水利枢纽、三河闸等一系列现代大型水利工程实施,苏北才真正从脆弱的水系统中转危为安,城乡重焕生机。新中国的苏北水利建设是包含航运、防洪、灌溉、水电开发、南水北调等多种功能,以及江、河、湖、海等综合因素考量,不断融合生态治理、景区营造、产业优化等发展理念的系统工程。它让苏北焕发生机的同时,也给苏北注入了新的景观要素,如以淮安水利枢纽、江都水利枢纽、淮安五河口为代表的现代水利风景区,以淮河入海道、新沭河为代表的漫滩(行洪滩)农业景观,以高邮湖与邵伯湖之间行洪通道为代表的漾滩湿地等。这些水利工程总体基于曾经以大运河为演化动因的水系统和地貌条件,保持了历史水系的主体架构,保留了大量历史河道及水文化遗产景观。此外,古代苏北运河系统及其催生的城镇聚落格局又在相当长的时间里影响了公路网、生态绿网建设。最终形成今日聚落依河傍水、公路就堤而筑,绿化防护则环湖、沿河、夹道而布,水网、道网、绿网、居网相互依附交织的区域景观风貌。

目前,苏北水文化景观系统整体呈现为以四横两纵三带为骨架、自然与人文相容的廊道网格局。其中四横指沿长江、通扬运河、苏北灌溉总渠及古黄河(淮盐段)、新沂河—古黄河(徐宿段),两纵指大运河(中运河—里运河段)及古黄河(淮宿段)、串场河及通榆运河。其间又以两纵为界,形成水系关联的三大湿地景观带。大运河西侧为湖泊漾滩湿地群,大运河与串场河之间则是圩荡湿地带(极具特色的湿地农业景观风貌带),通榆运河以东则为沿海滩涂湿地带。截至2019年,这个廊道网中除大运河世界文化遗产点段外,另有世界自然遗产1处③,省级及以上历史文化名城8座(其中国家级6座),历史文化名镇15座(其中国家级11座),国家水利文化风景区40处,以及其他众多极具特质的景观资源及风景名胜区(图1)。它们中的大多数都是大运河历史的直接见证。这个系统集中了平原水地的大部分景观及水文化遗产类型,浓缩了中国运河、水利及盐业发展历史,见证了古代中国政治经济格局的演化历程。

3 苏北水文化景观系统生成要因分析

3.1 大运河在苏北水文化景观系统形成过程中的角色扮演

早期大运河运线主要利用天然河道、湖泊、沼泽,通过适当人工河道连缀形成(图2)。这种依赖天然水系统的运线存在3个弊端:一是运道水量容易受季节、气候影响,通行能力存在不确定性。二是路线往往弯曲盘长,运输周期长。三是途经大河、湖荡、险滩,多有风浪、涡洪之险。随着苏北区域运线地位提升以及水利技术的发展,优化路线、保障运力势在必然。为优化路线,大运河河道尽量截弯取直,不断试辟新径。为保障运力,历代持续疏浚河道、开凿险段越河、营造堰塘、构筑堤岸。这些因素综合推动大运河逐渐从其所处的自然环境中剥离出来,成为一条既依赖环境又相对独立的人工河道。这个过程既在环境变迁中发生,也对环境变迁产生反作用。

图1 2019年江苏省水系及部分景观资源分布示意

图2 淮扬间古代邗沟、隋山阳渎、隋唐运线示意

北宋以前,苏北整体处于原有水生态系统条件下。大运河(运线)的开凿、维系带来的影响是温和的、进化式的。其中,隋代以后,西线山阳渎(里运河一线)的开凿和此后的延续,尽管很快呈现宏观层面影响,但是苏北地貌演化主体上表现为因运河而生的城乡聚落群(包含分布、结构因素)、农业生产以及与之密切相关的水利工程所带来的若干局地性地貌改变。这一点可以从今天苏北多数城市形成始于北宋以前得到佐证。而南宋黄河夺淮打破了苏北原有水生态平衡,使得苏北原生水系统受量增加、耐量降低。这必然导致水系统要做出适应性的调整,同时会伴发显著的地貌改变。明清两代的保运,并没有阻止改变的发生,而是让这种改变呈现出以大运河为中心的人力干预特征。

明代开始的抵黄保运是基于原生水系统下形成的运线和机体能力开展的,即意图用既有水系统去吸纳黄河带来的新增压力,这在当时水利技术条件下显然无法实现。这一点从明代洪泽湖的形成、明祖陵及泗州城的淹没可得到验证。而黄河带来的系统压力又是一个持续累增的过程,由此,水的“利”“害”角逐愈演愈烈(表1),波及范围越来越大,整个苏北治水结构也越来越向着以运河为中心的发展转变,并驱使区域水系统最终产生大运河机能的从属性。大运河原本从属的水系统,变成从属于大运河的机能配套系统(图3)。

这种从属性表现为两个层面:一是苏北历史悠久的盐河系统以大运河为纽带来发展调整。如淮北盐河,里下河的串场河、运盐河(老通扬运河)以及以兴化为节点分别与阜宁、盐城、高邮、泰州相通的多条河道(运线),它们最终都要通过大运河实现物资集散,并与大运河共同构成区域官河系统(广义上的苏北大运河系统)。二是以大运河运力维系为中心,包括水源条件在内的诸多原生及新凿河道成为大运河的配套引泄河系统。这个系统空间基本涵括苏北全域(图3)。如中运河与沂河之间的总六塘河、南北六塘河,中运河邳县河段至徐州的房亭河,高家堰与里运河之间的青州涧、浔河、草子河(又叫草泽河)、闸河(三河),里运河东侧泄水通道射阳河、泾河、子婴河、北澄子河、车逻河、蚌蜓河等。由此,“抵黄保运”实则为牵涉苏北全域的系统工程。

黄河夺淮为苏北水系统及地貌演化提供了新的动因,“保运”则为新动因下的演化提供方向引导和整体性的驱动作用。明清两代付出高昂代价不断修筑高家堰、清口枢纽,完善里运河,清代最终放弃原徐淮泗水一线运道而新凿中运河以及众多配套河道。两朝都未一开始就基于整体性的考量来重新架构大运河运线的原因,这可能有当时认识局限性所致,但亦有其他客观必然性。

表1 《淮系年表全编》中明确涉及今苏北地区水患年份统计

图3 清代苏北大运河(含旧道)、盐河、部分引泄河及沿线部分城镇聚落分布示意

3.2 大运河与苏北古代城镇聚落的生演联系驱使保运路径固化

苏北聚落分布及结构主要形成于原生水生态发展时期(黄河夺淮前),且多数因漕、盐两运而得以形成和发展。码头、口岸、盐场是很多城镇原型。它们坐落于重要水运沿线,并依古代水运的区域速率、转承节点(交通地位)形成一定结构关系(图3)。如多数县城间为50—55 km、城镇间为20—30 km、镇集间10—15 km水路运程间距。在重要转承节点,城镇密度会更大些。如唐宋泗州城与盱眙城仅一河之隔;明清淮安府山阳县城与清河旧县城之间不足30 km、与清河新县城之间不足15 km;清代淮安清江浦沿线、扬州茱萸湾至镇江则形成密集城镇聚落群。水运速率决定了城市分布密度,转承节点差异则导致城镇等级分化,如淮安(山阳县城)、扬州(江都县城)、徐州及古泗州城都曾发展成大区域性的枢纽城市,泰州、高邮亦曾发展成次级枢纽城市。这种聚落结构的形成对苏北水系统的治理发展亦产生了反作用。

苏北多为平原,整体地貌相似度较高,经历长期发展形成的传统聚落选址除了水运因素,还需建立在水系统及聚落场地长期改造等条件之上。这些意味着聚落迁址的时间、人力、技术及经济成本非常高④。同时,重要城镇既受惠于以大运河为中心的水运系统,也是维系大运河机能的重要节点,放弃一座城镇,往往意味着运线、局地水系统会发生一系列改变。因此,除非不可抗逆因素,原有聚落选址会成为固守首选。这也是黄河入淮后,人们并没有顺着自然意愿去重新选择聚落场址、调整聚落结构,而是以既有聚落为核心对黄河进行组织性干预,以期水系统调整按照人的意愿去发展的原因所在。然而,这在当时显然是个逆天工程。此外,黄河对原生水系统的破坏力是一个不断累增过程。这个过程中,人力对抗成本和难度也是逐渐增加。这会造成决策麻痹以及行为惯性。

随着环境压力累增,难度越来越大。本来凭当时区域力量根本难以长期维系,但明清两代苏北大运河已经成为国家命线,这项工程得到了国家力量加持。这种集国家力量对抗大自然系统重塑的行为,依然未能从根本上扭转局面。清代以后苏北治水虽然看似越来越系统、涉及范围越来越大,但是目的却越来越呈现“保运”的单一化,并在多数情况下以牺牲广大乡村为代价来实现这一目的。这也是苏北虽然明清时期水灾频仍,但多数传统城镇聚落选址及聚落结构却比较稳定的重要原因,同时也是城乡聚落结构密度、建筑覆盖密度长期成长不足,大范围出现湖泊和密集水网、湿地的原因之一。

综上,明清时期,保城、保运、治水的目的是高度统一、相互制约影响的。如此保运的路径才会比较固化,苏北地貌才呈现出前面所述的历史状态。

4 苏北大运河文化与水文化的统一性

大运河文化带及国家文化公园是建构新时代国家人文地理认知以及历史文化感知体系的重要组成。这将是一个宏大时空下的知识文化场景。它要呈现的是历史与现实两个空间维度的脉络因承;要实现的是自然、文化、人居3个交织生态的和谐发展。大运河的空间认识不能局限于世遗点段、一河两岸抑或沿线市县,而应着眼大运河历史发展及机能系统构成的完整性、文化要素及物证条件的涵括性以及与所经区域广泛深层的构因及生态关联。这是区域进行大运河不同属性、层次空间划定的重要认识路径,也是实现建设要义的空间基础所在和实现文化带、国家文化公园建设功效的必要条件。

苏北水文化景观系统是以大运河开凿、维系为引擎,经历漫长历史进程形成。大运河以及与之有着密切生成关联的水利、聚落、农业等遗产以及水系、历史地貌要素都是苏北水文化景观系统的重要构成和历史基础。同时这个系统也是见证大运河发展及其影响的物证条件和大运河文化带、国家文化公园建设的空间依托。

就区域文旅资源保护利用而言,苏北水文化景观资源尽管丰富且区域特色明显,但是由于跨地性的融合开发利用不足,尚未呈现合力效应。此外,苏北尽管宏观上水文化景观的区块特色分差明显,资源类型、数量丰富,其间亦不乏兴化垛田、高邮湖入邵伯湖漾滩、盐城滩涂湿地群这样高品质水景,以及众多大规模、高密集度且类型多样的大运河文化遗产群和江都水利枢纽、淮安水利枢纽那样壮观的现代水利景观资源。但是由于同为平原,很多局地景区营造极易出现趋同化现象。如不在一个区域层面统筹规划、取长补短、相互借力,建立在区域整体上的景观特色很难实现合力作用及文旅价值发挥。而大运河恰恰能够为苏北水文化景观提供有效的整合路径、主题统领和品牌化支撑。同时苏北的大运河也需要区域内的水文化景观资源来丰富它的文化、景观层次和路线结构。

此外,当今的大运河不仅依然是苏北水生态系统的重要组成部分,而且担负着南水北调的新功能。它的保护、传承、利用与区域水生态及水文化景观保护优化存在高度契合性。不管是从大运河还是水文化角度,二者基于的生态基础和生态绩效是一致的。

因此,苏北水文化景观系统即为广义上的大运河文化景观系统。这是苏北大运河文化、水文化的特点、特色所在。实现大运河文化与水文化资源的保护利用融合,可以更好地实现彼此涵括构建和内涵诠释。

5 结语

原生水生态条件下的运河系统以及因运河而生的古代城镇聚落结构对黄河夺淮后的治水策略、发展方向产生了影响。基于这种影响,明清时期的“抵黄保运”使苏北水系统产生了大运河的机能从属性,由此带来的地貌演化亦表现出区域整体层面的大运河人文地理属性。新中国的苏北水生态治理则整体基于历史水系、地貌条件,历史要素得到了生长性的延续,并与现代要素共同构成以四横两纵三带为构架,水网、道网、绿网、居网相互依附交织,大运河文化与水文化高度统一,自然与人文相融的区域景观格局和特色。

苏北水文化景观系统的当前格局是从历史状态中生长出来的,它的文化包含过去与现代,它既有历史遗存,也有历史的当代演绎和创造。文化遗产是其价值根基所在,但对它的发展起到至关作用或物证意义的现代、现实要素,也应当纳入保护考量。它的空间规划既要涵括、呵护历史,也要立足当前、指向未来。这同样也是大运河文化带、国家文化公园建设应当基于的方向。

结合历史与当前,苏北水文化景观资源的系统保护利用应当着力构建水系统-水利-聚落-农业等不同类型文化资源的有机关联,呈现传统—近现代—当代历史发展的动线连贯画卷,实现大运河文遗点段面-历史文化名城(镇、村)-水利文化遗产-水利风景区-水乡生态等跨地空间要素的保护利用融合。它最终展现的既是有关大运河和苏北的历史读本,也是高质量的苏北水乡生活场景和发展愿景;它既要令人们乐游,又要令人们乐居。

注释:

① 关于黄河夺淮,另存在公元 1128 年和公元1194 年两个观点。

②1956 年国家对京杭运河进行拓宽改造,其中苏北段改造大体分为如下几种情况:一是基于原有河道拓宽,基本延续了原有河道走线形态。二是依附原有河道一侧新凿河道,因此也基本延续了原有河道走线形态,并使得一部分故道得以保存。如高邮段、宝应段明清里运河等。三是利用其他河道拓宽并加以新凿河段链接,以优化路线,如淮安区至杨庄段(原淮安区至码头段里运河经拓宽改造得以保留、淮阴区码头镇原清代运河故道得以保留)、中运河(大王庙)接徐州段、徐州北上入山东段、扬州茱萸湾入江段等。

③该世界自然遗产的生态系统形成与里下河诸多入海河流有着密切关联。因此,与大运河的历史发展也有着间接关系。

④关于苏北古代城址为什么在水灾频仍的情况下呈现高度的稳定性,可参见拙文《高邮古城平面组织特征及成因研究——兼论古代城市聚落的本土性生成》,载《中国名城》2014 年第11 期。