中西医综合治疗脑血管疾病引起顽固性呃逆的临床效果分析

邓国涛,李鸿娟

(山东省乐陵市中医院,山东 德州 253600)

呃逆是临床很多疾病的常见并发症,其自身大多数均是由于单侧或双侧膈肌及其他呼吸肌阵发性痉挛收缩所引起,经常会伴有吸气声门关闭,引起短促特殊声响,这样长期不自主收缩也被称为顽固性呃逆[1]。该病产生大多数均与中枢神经系统的呼吸肌控制密切相关,特别易继发于脑血管疾病,此外,胃肠道疾病、周围神经病等也会引发这样的情况,但尤以脑血管疾病所致为最多。脑血管疾病引起顽固性呃逆较常见,治疗过程中单一方法应用效果有限,因此,采取中西医结合治疗具有一定效果[2]。本研究旨在分析和探讨相关方法的具体治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年6月至2020年6月本院收治的脑血管疾病引起顽固性呃逆患者90 例,随机分为观察组与对照组,各45 例。观察组年龄34~67 岁,平均(47.5±3.2)岁;疾病类型:脑干梗死17例,脑出血20例,脑挫裂伤合并出血8例。对照组年龄35~67岁,平均(47.9±3.1)岁;疾病类型:脑干梗死15 例,脑出血21 例,脑挫裂伤合并出血9 例。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。患者及家属均签署知情同意书,本研究获得医院伦理委员会批准。纳入标准:受试者均满足相关诊断标准要求;持续时间>48 h;不存在严重心肾器官等器官或系统重大疾病;意识正常且不存在严重精神障碍等问题。排除标准:不符合以上标准受试者。

1.2 方法 对照组采取甲氧氯普胺治疗,每天10 mg,肌肉注射,连续治疗2 周。观察组在对照组基础上,联合应用中医治疗,采取丁香柿蒂汤,包括丁香、柿蒂和党参各15 g,先煎代赭石8 g,法半夏、生姜和旋复花各10 g,五味子和麦冬各5 g[3]。该汤方每天1 剂,分早晚2 次服用,并采取电针刺激治疗,主穴选取为双侧足三里、内关和中脘,如脾胃虚热则配合双侧脾俞、胃俞,血瘀则增加双阴陵泉、行间。患者取平卧位,刺入穴位得气后捻转刺激30 s,并利用电刺激仪通电,以自感能忍耐为宜,留针刺激30 min,汤方治疗和针灸治疗持续治疗2周,对进行一阶段治疗后的效果情况进行观察。

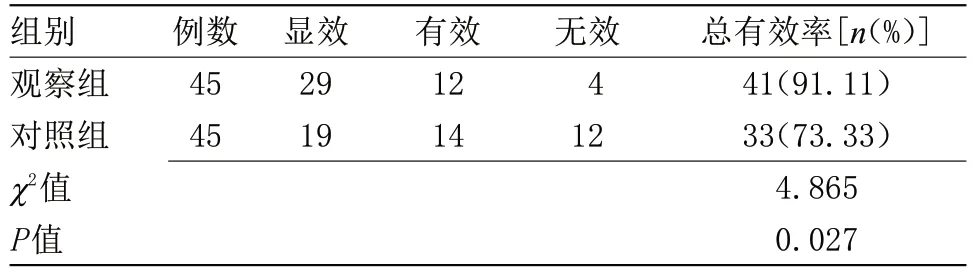

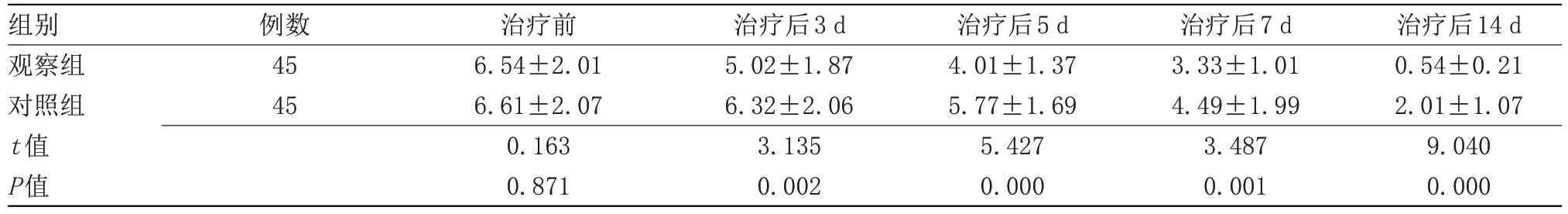

1.3 观察指标 比较两组治疗后临床效果。治疗后7d,呃逆症状消失,无复发为显效;偶有复发为有效;治疗后无明显改善甚至加重为无效。总有效率=显效率+有效率。比较治疗前和治疗后3、5、7、14 d 呃逆症状积分,分数最低为0 分,最高为9分,分数越高表示临床呃逆的症状越频繁。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据处理,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,计量资料以“”表示,行t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果比较 治疗后,观察组治疗总有效率明显高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗效果比较

2.2 两组呃逆症状积分比较 治疗前,两组呃逆症状积分比较差异无统计学意义,治疗后3、5、7、14 d,观察组呃逆症状积明显低于对照组(P<0.05),见表2。

3 讨论

脑血管疾病包括脑干梗死、脑出血等一系列脑血管意外,其自身致残率、致死率相对较高,是导致中老年群体死亡或致残、降低生活质量的首要原因,而此类疾病往往具有较多并发症,特别是顽固性呃逆十分常见[4]。目前此类疾病致死率和致残率均相对较高,也是我国的首要死亡原因。而此类疾病在后续也会出现较多并发症,严重影响患者生活质量,其中顽固性呃逆十分常见,主要是与神经中枢控制和呼吸肌痉挛密切相关。顽固性呃逆自身具备一定规律,主要原因为脊髓颈段迷走神经、交感神经等出现支配紊乱,继而导致膈肌痉挛,产生相关症状。直接影响患者生活质量,尤其对日常生活造成很大影响,易导致吸入性肺炎、肌肉疲劳和营养缺乏,且呼吸功能也会受到影响,加重脑血管疾病症状。大部分脑血管疾病患者均会存在不同程度的其他并发症,如肢体偏瘫、功能缺如等。当出现顽固性呃逆后,患者的饮食、营养情况会受到明显影响,进而导致坠积性肺炎、吸入性肺炎等,甚至会威胁患者生命安全。目前,必须要解决患者现有的疾病问题,尤其要注重顽固性呃逆的治疗,才可普遍性提升患者现有的生活质量,保障其饮食、营养等方面,促进疾病的康复和功能缺失的恢复。

表2 两组呃逆症状积分比较(,分)

表2 两组呃逆症状积分比较(,分)

组别观察组对照组t值P值例数45 45治疗前6.54±2.01 6.61±2.07 0.163 0.871治疗后3 d 5.02±1.87 6.32±2.06 3.135 0.002治疗后5 d 4.01±1.37 5.77±1.69 5.427 0.000治疗后7 d 3.33±1.01 4.49±1.99 3.487 0.001治疗后14 d 0.54±0.21 2.01±1.07 9.040 0.000

中医认为顽固性呃逆主要与胃气上逆密切相关,从而导致膈肌扇动,导致气逆上冲,胃失和降。虽然与消化道存在密切联系,但引起气逆上冲和胃失和降的原因较多,如气血、神经因素等。在具体治疗时,使用丁香柿蒂汤可起到优化治疗效果的作用,其中丁香具备补肾暖肾、抗菌温体的作用,而柿蒂则起到降逆下气、清热润肺的作用,党参则主要是补中益气,温补气血,法半夏则燥湿化痰、止呕止吐。生姜则起到止血利水作用,汤方中的药剂彼此配合后,能起到祛瘀止痛、活血通络、调节神经、降逆调和的作用,提升临床治疗效果。而与一些针对性缓解肌肉痉挛的药物配合使用后,可有效优化整体的治疗效果,避免出现严重不良反应,也可提高临床治疗效果,增加药物应用的安全性和效果性,保障患者最终治疗效果[5-7]。同时,二者联合后,能明显缩短患者病程,避免病程延长或反复带来的较大不良影响,同时也能在一定程度上降低患者出现坠积性肺炎等方面的风险,提高临床综合治疗效果,进而提高患者的生活质量,两种理论不完全相同的治疗方法和干预措施则可互相提高[8-10]。

临床治疗过程中,在传统西医治疗基础上联合应用中医治疗,能从药物、物理两个方面入手,继而积极采取针对性治疗措施,提高治疗效果,为患者身心健康的恢复提供积极有效的保障,从而促进患者康复[11-14]。由此可见,相关治疗方法的应用价值和意义十分明显,作用也相对较突出,需结合实际情况有效采取针对性措施,才能保障最终治疗效果,提高患者预后效果和生活质量。

综上所述,中西医结合治疗方法在该类患者中的应用价值和意义十分明显,作用也较突出,需结合实际情况采取针对性措施,继而提高治疗效果。