疫情下大学生群体舆情变化与引导分析

◆刘鑫

疫情下大学生群体舆情变化与引导分析

◆刘鑫

(新疆大学 新疆 830000)

疫情下大学生群体舆情变化受环境的影响,时间、方式、载体和传播平台都已经发生了巨大改变,出现很多不同点。大学生群体在获取疫情信息及应对负面信息方面有着便捷传播、快速扩散、易带节奏、多元放大等新的舆情特征,需要从政府、高校、家庭和学生本人等方面共同努力,净化网络、正确引导,让大学生群体舆情始终处在正确的方向上,消除不必要的社会负面影响。

疫情;大学生群体;舆情引导

1 疫情下大学生网络舆情

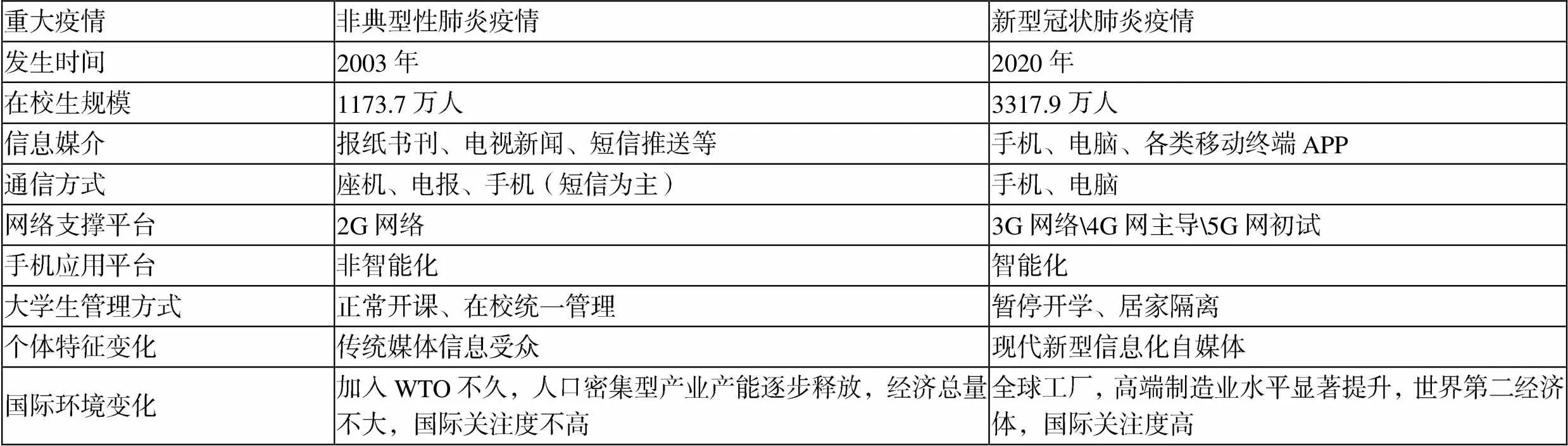

新冠疫情发生后,网络时代的信息化加速了各种信息的传播与响应,这与“非典”时期大学生舆情引导处理明显不同。主要体现在时间和方式要素变化、载体和平台要素变化、国际舆论环境变化方面。

(1)时间和方式要素变化

随着时间的推移,信息的传播载体正由传统的报纸、电视、短信推送等方式向手机、电脑和各类移动客户端APP推送等方式转变,手机等移动终端替代传统信息媒介的趋势愈加坚实,逐渐成为人们获取信息的核心渠道[1]。其内在伴生演替的变革则是应用在传播载体上的软件生态,实可谓“百家争鸣,日新月异,万物互联”。信息传播的类型和途径方式在各种资本和流量的引领下变得更加丰富多元、高效频繁、广泛而隐匿。就本次新冠疫情发生年份上来看,与“非典”相隔16年,在校生规模增加2144.2万人,16年读书的大学生经历过传统媒体与新兴网络技术的发展,适应于网络变迁带来的便捷,在熟练使用传统的QQ和“微信”获取信息外,还不断分流至微博、B站、抖音、知乎等新媒体APP获取信息,信息获取的自由度更强、使用习惯愈加分化多元。在各大应用商城中为生存竞争而引流的APP,“社区”属性逐步放大,应用壁垒逐渐模糊,监管体量与边界难以划定,内容良莠不齐,给监管带来不可避免的滞后性[2]。

(2)载体和平台要素变化

从2001年的2G升级为2008年的3G,再到当前的4G主导、5G初运,快速便捷的信息传送伴随当代大学生的成长,加快了大学生群体接收信息的速率和数量,智能手机的便捷式、自由式操作,更加丰富了信息终端的加工、润色和再传播。个体自媒体时代让每位大学生彰显和表达自我的渠道得以更加畅通,大学生往往具有多个移动终端并接受来自多项APP的消息推送[3]。此次新型冠状肺炎疫情期间,大学生群体居家隔离,利用线上平台开展学习活动,户外活动减少,缺乏浓厚的学习环境和课堂监督,学习主观能动性降低,充分接触舆情信息的时间更加充裕,信息交流、传播更加频繁。加之长期观看手机电脑屏幕更可能带来的自身对身体各种不舒服反应敏感度升高,负性思维增多,如若没有及时调整心态,就可能为了缓解自身压力而误用网络向外部释放错误言论,产生舆情,进而导致不良的社会影响[4]。

(3)国际舆论环境变化

随着中国“世界工厂”地位的逐渐巩固,科技进步带来的高端制造业辐射全球,国际形象逐步提高,加之疫情发生以来中国迅速反应,以生命至上为原则,牺牲经济发展保障疫情防控的做法直面反衬出欧美国家政治体制和治理能力的本质和缺陷,意识形态矛盾进一步放大,以美国为首的资本主义国家为遏制中国发展,掩饰其阶级固化,资本至上的本质,巩固其霸权地位,强行挥舞起文化霸权的“大棒”,试图通过向世界散播污蔑抹黑中国的不实舆论,达到其“唱衰”中国经济,打击人民信心,离间国际合作,孤立我国发展的险恶目的。美国自新中国成立以来的70年间,一直尝试通过“和平演变”的方式颠覆我国政权、制造民族矛盾、扭曲人民信念,其“和平演变”的主要对象便是我国的年轻知识分子——大学生群体[5]。主要途径便是通过广播、网站、平台为载体宣传各项亲美反共的文章或视频,即使明知是扭曲事实的不正言论,也伪装成官方权威的调查报道,给意识形态尚未稳定,理想信念尚不成熟,家国情怀尚需培养的大学生造成较大的思想威胁,因而舆情防控成为我国当下非传统领域安全的主战场。

表1 “非典”时期与新冠肺炎疫情期间大学生舆情引导差异性表现

(资料来源:笔者资料收集整理所得)

2 疫情下的典型案例及特性分析

近年来,我国经历的两次重大疫情分别是2003年的非典型肺炎和2020年的新冠肺炎疫情。重大疫情期间,均出现大学生网络舆情的偏误案件,给社会造成了一定的负面影响,需加以重视和警示。

(1)“非典”时期案例

2003年4月24日,在全国“非典”疫情期间,安徽省某高校在校大学生王某利用在广告公司兼职的便利性,在网上发布帖子“合肥两人死于非典”,该消息声称“近日合肥有两人死于非典,大家要注意防范,如果需要美国进口新药(1盒46元,1板6片)预防非典,请联系‘兔子’”。随后该消息被线上转帖和线下口头传播,社会影响恶劣。两日后,合肥市公安局根据网站注册账号追踪,在市区一家网吧锁定王某行踪,按照法律规定,依法对王某进行了处罚[6]。

(2)新冠肺炎时期案例

2020年1月27日,在全国新冠肺炎疫情防控期间,陕西省铜川市宜君县女大学生赵某娟在“微信”朋友圈散布“我们铜川有140例确诊的,陕西还确诊22例,早都超的不像样了”等不实信息,被警方依法查处。经查,该不实消息是赵某娟从“微博”评论中获得的,后通过大学宿舍群进行编辑发布和谣言传播。经调查后,违法行为人赵某娟主动向大学宿舍的“微信”群重新发送信息进行解释纠正,并对学院教师和所在班级检讨说明谣言散布的具体情况及反思体会[7]。

(3)共同性和差异性

共同性:一是大学生群体在面对重大疫情事件时,作为公民个体的自主传播性一直存在,不因时代变迁而改变[8]。二是信息传播过程中,大学生个体总是缺乏必要的“筛选甄别”。总是“人云亦云”“主观臆造”,成为不明不白的“舆情误导者”[9]。三是大学生群体是新媒体的主要参与者,希望得到社会的关注和认可,有时会因为一时的“打抱不平”造成不良的社会影响。

差异性:一是传播手段更加快捷、扩散更加迅速,传播渠道广泛,同一舆情可能经过多个平台转载、加工、报道。二是“网监”人员处理舆情信息的滞后性强[10]。由于信息量大且各媒体平台信息审核人员标准、道德、思想难以界定,加之资本利益的驱使,往往是舆情被发酵放大后才被重视,难以做到防患于未然。三是信息扩散的空间距离因网络便利性,更加显得“淡化和隐匿”,物理距离不再是信息传播和舆情处理的障碍和约束因素[11]。

3 大学生群体获取疫情信息渠道及负面信息触及渠道

3.1 大学生群体疫情信息获取和触及渠道

2019年,我国在学研究生286.4万人,普通本专科在校生3031.5万人(数据来源:中国2019年国民经济和社会发展统计公报)。专科以上在校学生人数规模高达3300多万人,舆情监管和引导任务艰巨。根据调查,新冠肺炎疫情期间,大学生群体依赖网络载体和平台获取信息已经成为主流。具体来看,在众多信息来源平台中,微博、专业媒体网站或新闻移动客户端比重最为突出,分别高达82.82%和79.57%;传统社交平台QQ和微信(公众号)紧随其后,分别为56.74%和54.87%;新型互联网场景社交和应用平台(知乎、抖音、豆瓣、快手等)开始凸起,高达54.83%,基本与微信(公众号)平台持平。与此同时,因为疫情自主隔离在家,与家人共处时间较长等原因,传统媒体(如电视)在信息获取中仍然发挥了意想不到的作用,调查结果显示,其信息获取的应用比重高达71.45%(数据来源:华中农业大学祝鑫工作室于2020年2月5日起发起一项关于“大学生对新型冠状病毒认知和个体防疫行为”面向全国的网络问卷调查)。显然,不论何种媒介,网络信息载体和交流传播平台已经成为当代大学生舆情获取的主要渠道,间接信息获取成为大学生群体舆情响应的主要源头。

在疫情期间负面信息触及方面,有56.09%受访大学生表示,每天此类推送、恶性链接信息高达50%;这些内容多数系谣言、断章取义或歪解信息,在不实信息面前,94.96%受访大学生表示,不会主动传播不实消息,做到不被带“节奏”,但仍有近5%的群体不确定该如何处置、静默停留或有过“未鉴别性”的传播。当被问及是否完全没有收到过此类负面信息时,受访大学生中仅有2.88%没有收到过负面信息和2.13%没有收到过不实信息(数据来源:华中农业大学祝鑫工作室于2020年2月5日起发起一项关于“大学生对新型冠状病毒认知和个体防疫行为”面向全国的网络问卷调查)。由此,当代大学生已经被动地接受着不实信息,极容易在“狂轰滥炸”中迷失真实,跌入是非不清的漩涡里。

3.2 大学生群体网络负面信息触及因素

(1)反应快速、散播多元,成为谣言“易感人群”

大学生在自媒体时代中,其个体依赖手机、电脑等载体,通过微信、QQ、博客、论坛和“贴吧”等交流平台,能更加便利化行使其言论自由权和信息传播权利。由于大学生群体的共通性、集聚性、交互性特征明显,在信息接触和传播过程中,信息极容易被快速应对、自主加工和多元扩散[12]。比如此次新冠病毒疫情发生时,对于该病毒的相关新闻报道、主观臆断、人为恶性造谣等,大学生群体接触后,极容易添加个体感情偏好、结论主观选择等内容,使其谣言进行发酵、传播和蔓延,从而给疫情防控造成不利影响和诸多麻烦。

(2)判断缺乏、放大传播,成为谣言“传染源”

大学生群体有着强烈的社会责任感和使命感,具有浓厚的社会管理参与意识和兴趣,往往对新发事件高度关注和持续跟进,时刻希望接近媒体披露信息的真相。特别是在突发事件发生时,结合自媒体优势,常常希望自我群体重新审视、披露和传播事件进展,一旦该群体在重组信息时被恶意歪曲和不实信息蒙蔽,便容易成为新发事件的谣言“传染源”,不论主观意愿如何,客观上由于“缺乏判断性、审视性和新闻报道的专业性”,在“冲动性”魔力下,放大“谣言信息源”,掉入“预设谣言陷阱”。加之一些媒体“有偿新闻的主观误导”,大学生群体在重大突发事件中已越来越多扮演“传染源”的角色和桥梁,会使整个公共事件产生源头性的偏差[13]。

(3)被带节奏、情绪煽动,成为“传播中介”

在网络时代,大学生群体是网民中的重要群体之一,“刷抖音”、“玩快闪”、“偷翻墙”等获取信息渠道多元,与此同时,一些不法分子和非法组织从国内外不同区域和渠道散播不实和恶性造谣攻击性信息,给国家发展和人民生活造成很大负面影响[14]。大学生群体中部分主体极容易“被带节奏”,从而出现全面批判、全面否定自己国家治理能力、公民个体素质、社会环境管理等内容,甚至严重的被煽动情绪、歪曲行为规范,聚众攻击,被“带偏节奏”,助推恶意群体的邪恶目的。一旦东窗事发,被公安、国家安全部门处理后,这些人又背负着消极情绪,需要后续跟进治愈。成长的不确定性使其个体存在“认知纠错偏差”,也是不容忽视的群体治愈难点。

4 疫情下引导大学生舆情的建议

重大疫情下,大学生群体产生事件响应行为是正常的,但个体与信息之间的相互影响、主体位置的互变是非常值得关注的,信息如何识别真伪、定义是非、概念化和实操化,因人而异。但同时,个体又受信息影响,作出新的信息筛选、关键词清洗和精准性推送。这个双向的影响变化过程,对内需要大学生群体拥有一个正确的是非观、价值观,也需要社会、高校和家庭给予必要的外部监测和管理,正确引导大学生群体舆情步入到良性循环轨道上来,让大学生信息传播能够给予社会更多的正能量、正方向、正影响。

(1)净化网络,斩断不良信息源头

在网络世界中,爆炸式增长的信息常常让人眼花缭乱,各种来源不明、真真假假的信息犹如“泥沙俱下”,多形式的“弹框”“推送”“隐藏链接”等让每位网民防不胜防。特别是大学生群体,在充实着强烈社会责任感和好奇心的驱动下,往往喜欢“深入探究”“追踪挖掘”“不达目的不罢休”,此时,极容易被“环环代入”“层层蒙蔽”。因此,从信息传播的媒介平台治理来看,相关部门要加大网络信息过滤和清洗,加强对相关媒介平台的运作监管,规范信息发布平台的操作流程及推送内容,扼制网络不良信息传播,斩断其源头、消除大学生群体可能接触到的不良信息资源,整体上强化以大学生群体为代表的中青年群体的信息触及,净化网络,正确引导大学生舆情[15]。

(2)完善机制,强化监测和纠偏

互联网时代,大学生信息传播媒介更加多元多态,如:微博、微信、QQ、贴吧、论坛、各种移动终端APP等,传播媒介更加丰富。并且,随着人工智能互联网场景体验技术的出现,实时直播、在线即时互动得以实现,这给大学生群体舆情监管带来巨大挑战,工作机制不再是舆情响应后的“事后处理”,而呈现出“全流程研判监测纠偏”。因此,高校在重大疫情期间,特别是如此“居家隔离”“线上管理”学生的情况下,更要完善“互联网办公机制”,构建“高校防控领导小组——院系领导——辅导员——班级舆情监督员——监督小组组长——学生”六级网络舆情搜集管理机制,即时上报、研判和处理相关舆情信息,及时作出风险评估并给出对策建议。这种机制不仅仅是疫情防控下所需,后疫情时代,线上教学、学校管理和大数据平台的运用必将更加宽泛,高校应对各种重大事件的防控机制也需要完善构建[16]。

(3)增强交流,加强关怀和保密

此次疫情,高校“暂不开学”,广大学生群体“居家学习”“线上教学”,与其相伴、面对面交流的更多是父母家人。受现代化通信工具和信息传播平台的一致性特点的影响,父母家人和大学生群体某些领域接收到的信息较为相同,转发、分享和交流、探讨的机会较多,正确引导的可能性更充分。一旦家庭成员发觉某种网络信息有误导、带节奏、泄露机密等风险时,更应该及时告知其他家庭成员,做好事前预警,做到“不信谣、不传谣、不涉密、不泄密”,不充当网络恶意推手们的助推器。如若大学生成员出现不正确的操作失误,家庭成员应当及时给予相关部门报备,同时给予“被误导家庭成员”心理上的疏解和关怀,提高成长经验积累,堵住“易被误导的心理和认知”[17]。

(4)规律作息,做好学业和锻炼

随着战疫时间线的延长,高校学生不可避免地会产生心理不适、压力、焦虑等负面情绪。特别是长时间不开学,线上授课,很多在线平台都处于尝试和改进阶段,大学生群体对网络授课的态度会从最初的新鲜感向不在意状态转变,而且线上很难监测学生镜头(语音)之外的动作行为、想法状态。因此,大学生个体也要强化自我监督、自我约束,规律作息,充分利用时间,合理开展学业和身心健康锻炼,确保在后疫情时期的多方位信息辨别能力。当遇到一些不良信息推送时,要及时甄别,针对性选择接收,一旦遇到非法、敌对攻击性等信息时,要第一时间与家人、同学、老师沟通,该向有关部门举报的,要作出应有的主人翁姿态,共同守护舆情阵地,创造良好的大学生信息空间。

[1]刘海为,翟义佳,周敏洁,魏双双,郝米琪.浅析大学生网络舆情形成的影响因素和特征[J].教育教学论坛,2018(33):18-19.

[2]陈磊,郑丽萍.移动媒体时代高校网络舆情引导及管理研究[J].今传媒,2020,28(03):36-38.

[3]李想.新媒体对大学生政党认同的SWOT分析[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2020,37(01):55-59.

[4]张箴.网络舆情与大学生国防意识培育的内在契合性研究[J].武汉船舶职业技术学院学报,2019,18(04):19-22.

[5]盖姝,刘子毅.大学生受网络舆情影响的因果机制研究——以微博为例[J].现代商贸工业,2020,41(03):133-134.

[6]刘大芳.浅析00后大学生网络意识形态安全观教育的问题和策略[J].科技资讯,2019,17(33):180-181.

[7]苏晋川.高校辅导员网络舆情应对策略研究[J].山西财政税务专科学校学报,2019,21(05):72-74.

[8]周敏,许婉怡.微信视域下的高校网络舆情应对与处理机制——基于党建育人的立场[J].教育观察,2019,8(31):32-33+144.

[9]李政.大数据视域下高校网络舆情治理的破解之道——以陕西省为例[J].西部广播电视,2019(16):54-55+72.

[10]刘倩.舆情核心要素与大学生舆情演化的关联性分析[J].传播力研究,2019,3(19):233

[11]张波涛.高校思政课教学对大学生网络舆情的引导策略探析[J].环渤海经济瞭望,2019(05):175-176.

[12]刘鹏.知乎平台高校舆情研究[J].新闻研究导刊,2019,10(08):201-202.

[13]张萍,马广辉.大学生群体网络舆情管理与引导机制研究[J].当代教育实践与教学研究,2019(07):203-204.

[14]王春丽.新媒体环境下大学生网络舆论引导工作探析[J].新闻战线,2018(20):166-168

[15]刘正.高校大学生网络舆情现状分析[J].教育现代化,2018,5(41):297-298.

[16]邓纯余.论自媒体时代大学生网络舆论的生成与演化[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2018,38(05):164-167.

[17]阚文婷,肖创海.新媒体时代大学生群体心理行为与舆论引导策略研究[J].职业,2018(24):28-29.