浅析后疫情时代基于全龄友好的社区公共空间设计更新策略

薛娟 孙梦媛

摘要:后疫情时代,设计师对常态防疫空间进行了不断的探索,而老年人作为疫情易感群体,其公共活动空间的安全性备受关注。本文以全龄社区公共空间为研究对象,通过分析国内外常态防疫背景下优秀的公共空间设计案例,揭示我国社区公共空间设计的不足之处,从韧性空间设计、健康生活圈、互动空间活力重塑等方面提出更新策略。

关键词:后疫情时代;全龄社区;常态防疫;韧性空间

中图分类号:TU241 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)03-0-02

突如其来的疫情,激发了人们对户外运动的渴望,然而公共空间的运动空间不足、防疫设施缺乏,导致人们对公共空间的信任度降低。未来对公共空间进行设计的过程中,除了需要从生态角度和使用者体验等方面进行考量,还需要考虑人在公共空间中寻求独立、保持安全社交距离的需求。

为应对老龄化社会,部分学者和机构提出构建全龄社区的目标。全龄社区作为新型养老空间,突破了研究单一群体的局限性,以不同年龄群体的需求为出发点,实现多群体融合,以实现更好的养老效果。但是现存传统社区空间应急设施不完备、空间利用率低、人车动线混乱等状况降低了常态防疫的效率,同时许多社区的“硬性隔离”措施使公共空间成为“无社交”场所,只关注如何控制人们的社交距离,却无法为老年人、儿童等弱势群体带来更多便利。因此,如何在现有社区空间的基础上进行优化设计,以实现全龄社区的目标,同时修复疫情给人们心灵带来的巨大冲击,是值得深入探讨的问题。

1 全龄社区公共空间营建对当前设计界的挑战

全龄住宅,指的是兼顾每个年龄段的需求,能尽可能地为所有居民提供住房、公共服务设施、户外环境等物质空间和共享的社会空间,使居民可以获得健康、福祉和公众参与机会的社区。面对如今大量存在的社区,在很长一段时间内,大多数居民仍将居住在现有社区,而新冠肺炎疫情的暴发,虽然使社区公共空间的使用率有所降低,但人们对公共空间的渴望却日益增长,设计界面临着许多新的难题和设计要求。

1.1 社区公共空间缺乏韧性空间设计

社区空间是社区居民活动的空间载体,也是居民防灾应急的空间保障。社区户外公共空间环境建设或直接或间接地影响着社区的韧性水平,当下老旧社区空间存在的问题导致社区韧性水平低。老旧小区缺乏制度韧性,在疫情发生时,社区的风险识别信息无法及时传达给居民,疫情防控进入常态化,居民也不能作为社区主体参与到社区重建中,没有实现“官学民”三方合作的模式,導致社区对疫情的抵抗力和此后的恢复力不足。老旧小区公共空间缺乏空间韧性,老旧社区户外空间存在环境差、杂物堆积、功能性缺失等问题,影响了空间的应急功能。老旧小区道路空间机动化严重,车辆停放杂乱、占道严重,容易出现应急疏散通道阻塞的现象;老旧小区的户外活动空间少,步行道的通畅度低,很难吸引居民进行户外运动,不利于后疫情时代人们的身心修复,也在一定程度上影响了居民的防灾应急能力。

1.2 服务设施配置和布局不能满足防疫新要求

疫情暴发以来,医疗卫生专家提出,在有防护的情况下,人际交往的最小距离不应小于1米,保持在1.5米以上更佳,因此社交距离也成为常态防疫时期社区公共空间设计要考虑的必要因素之一。老旧小区的公共活动空间功能划分不清晰,容易出现人群聚集、人员动线混乱的情况,导致社交距离感知度低且为易感人群的老人与儿童缺乏可以保持安全距离的停驻空间和活动设施。另外,老旧社区的建设年代较早、医疗设施建设不完善、服务半径过大,社区缺乏“平疫结合”的健康服务设施及相应的服务人员。

1.3 后疫情时代社区公共空间恢复效率低

后疫情时代社区居民的心理修复速度与物理环境的安全可持续共同构成了社区的恢复力。老旧社区空间的功能单一,物理空间环境舒适度较低,缺乏安全可靠的消毒设施和符合防疫标准的公共卫生设施,不能满足社区中弱势群体的使用需求,难以恢复人们对空间密度的信任,减少了居民的互动交流,不利于恢复受疫情影响的空间活力。从居民心理修复层面来看,社区公共空间设计缺乏地方性,缺乏可承载社区文化活动的功能空间,不利于培养居民的情感依赖心理,激发其“主人翁意识”,在面临急性事件时,难以高效组织居民进行统一、有秩序的行动,快速开展社区的恢复工作。

2 后疫情时代社区公共空间转型

2.1 向智慧治理和人文关怀的理念转型

常态化防疫的社区公共空间设计,是通过智慧治理、体现人文关怀等综合措施保持疫情下社会活动的正常运作。

智慧治理是社区通过建立小区智慧微脑,促进治理智能化,运用互联网、5G通信等技术,提升信息技术支持应急公共卫生危机效能的治理体系。通过疫情监测系统、智能安防系统、智慧服务系统等信息化设施的铺设,可以实现社区常态防疫监测和社区资源共享,使人们的生活更加便捷、更人性化、更智慧化。

世界卫生组织(WHO)的调查显示,自然灾害或重大突发事件之后,30%~50%的人会出现中至重度的心理失调。因此,后疫情时代社区公共空间应以人文关怀为设计目标,满足人们社交、尊重与自我实现的需要,将以人为本落实到人体健康和人群健康,增强多元主体的参与感、获得感、幸福感,实现社区治理的高质量发展。

2.2 向韧性基础设施和韧性公共空间结合的设计转型

韧性基础设施,可以在发生重大疫情时保障居民基本的医疗、生活需求,并为居民提供更为稳健可靠的能源、物流、信息等[1]。韧性基础设施具有冗余性、适应性特征,在面对急性卫生公共事件时,可扩充的应急医疗设施、弹性可变的公共设施,可以作为支撑居民日常生活的基础设施、医疗空间、防疫资源等的补充。后疫情时代的韧性基础设施还应具有包容性特征,无障碍的物质空间环境对于维持不同年龄阶段居民的活力、稳定和健康非常重要[2]。韧性公共空间,包括具有流畅的平疫功能转换能力的绿地、广场和各类公共开放空间系统。常态化防疫阶段,韧性公共空间为韧性基础设施提供了场所,韧性基础设施丰富了公共空间的功能属性,将韧性基础设施与韧性公共空间有机结合,可以增强社区对突发性公共事件的免疫力、适应力、恢复力。

2.3 向健康社区的设计转型

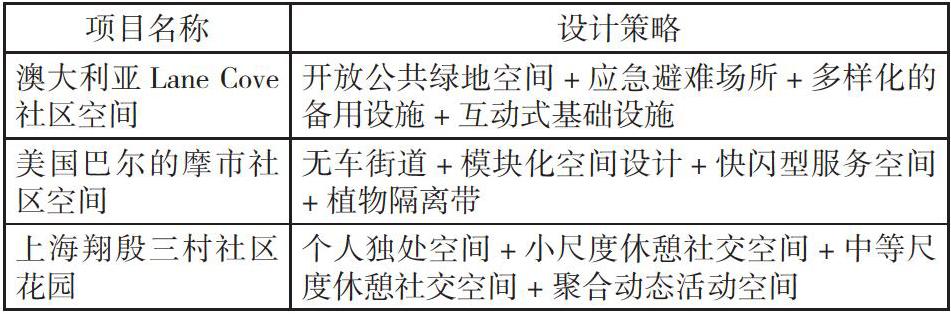

后疫情时代,人们对公共健康问题的关注度增加,把健康融入生活场景,是未来社区的发展之道。健康社区的营造可以从三方面推进。第一,绿色开放空间营建:铺设以天然回收系统为代表的绿色基础设施,以便实现资源的可持续利用,减少空间热岛效应;设计常态化防疫下的城市家具、娱乐设施、消毒设施,保障社区使用人群的安全;增加观赏性植物与保健植物,减轻居民的生活压力,使居民在空间中获得被动式健康[3]。第二,社区微环境优化:优化建筑边缘空间以及建筑之间的真空地带,利用绿植进行“软隔离”的袖珍公园、社区苗圃、儿童实践基地等的设计,将消极空间转换为积极空间,增加空间的互动体验功能,赋予空间教育意义。第三,健康街道塑造:社区街道作为城市居民使用最为频繁的线性公共空间,应具备通行、交往、休憩等多种复合型功能。在空间上,要以人的需求为设计导向,打造舒适便捷的步行空间及功能多样的活动场地,注重人的尺度和感受,为行人提供舒适丰富的感知体验。下表展示了后疫情时代社区空间设计转型案例。

3 后疫情时代全龄社区公共空间设计更新策略

3.1 社区空间环境韧性改造

韧性可理解为物体经过外力作用产生形变之后的复原能力。社区空间韧性由“空间格局”和“空间环境”两方面构成,后疫情时代社区公共空间要具备急性公共卫生事件的应对能力、常态化防疫后恢复日常生活的功能,因此社区空间格局改造遵循多功能性、冗余性、互通性原则[4],具体策略如下:第一,多功能性体现在公共空间应具备平疫转换能力,要拆除公共空间中非正规建筑,增加多功能的公共设施,满足人们常态化防疫阶段隔离、休憩等需求;第二,应急场所多中心分布策略可以降低集中隔离或检测的风险,确定防灾应急组团半径,整合内外空间资源,确定社区应急场所;第三,互通性的改造策略是进行社区空间微改造设计,在基地条件允许的情况下,可以采用立体停车的方案,释放更多原有停车空间,对街道步行空间进行优化,在实现资源共享的同时保证应急情况下空间的互通性。

3.2 打造15分钟健康生活圈

近年来,上海、北京与广州等城市提出要打造15分钟生活圈,在15分钟步行可达范围内配置生活所需的基本服务功能与公共活动空间。

将健康融入生活圈,从日常健康与常态防疫进行考虑,增加可达性高的绿地、开放空间、健身设施、慢行系统等。为打造15分钟健康生活圈,丰富原有社区环境功能,创造可达性、安全性强的公共空间,本文提供了三种策略。第一,新型微超市——“不是您去市场,而是市场来到您身边”。采用模块化的摊位设计,地面画间隔1.8m的格线,人们排队进入,以降低病毒的传播概率,满足后疫情时代老年人外出采买的需求,恢复受疫情影响的商业经济。第二,无处不在的健身空间。健康生活的理念是15分钟生活圈的重要组成部分,健身康复空间是修复人们身心健康的重要场所之一。在常态化防疫阶段,户外运动设施可以参考多伦多的“穹顶瑜伽房”,用膜布材料围合出一个个透光且密闭的空间,人们可以在“房内”进行运动。膜布材质轻盈,安置的灵活性强,可以为人们在生活圈内的健康生活提供保障。第三,在圈内设置可以应对突发公共卫生事件的医疗空间,并配备相应工作人员,一旦突发事件发生,应急圈就要及时启动响应、报送和封闭等[5]。

3.3 增强空间包容性,重塑空间活力

不同年齡群体有着特定的空间需求,同一类型空间很难同时满足所有居民,全龄社区的塑造要以空间为载体,促进代际交流[6]。第一,注重场地的安全性塑造。进行公共活动区设计时最重要的就是保证其安全性,场地应保持日照充足,避免交通干扰,通过增加社区医疗箱、安置自动消毒的健身设施,满足居民的防疫需求。第二,实现交往互动空间的全龄融合,重视老年人与儿童互动空间的营造。老年人和儿童在身心机能方面都属于弱势群体,对安全社交距离的感知度低,因此在互动区应设置无障碍设施以及配备有智能防疫监测系统的单行通道,帮助弱势群体被动地保持安全社交距离。结合两种年龄群体的特点进行空间的营造,既可以满足老年人看护儿童的需要,也可以让老年人在与儿童互动的过程中得到“天伦之乐”的精神满足(见下图)。

4 结语

全龄社区空间为能满足不同年龄群体需求的居住空间设计提出了新思路,后疫情时代的全龄社区空间设计不仅要提升对突发性公共卫生事件的应对能力,还要重视常态化防疫阶段的公共空间环境设计,要修复老年人对公共空间的信任感、安全感,为残疾人群和儿童等弱势群体打造安全平等的公共空间,促进社区的代际和谐,改变疫情导致的“无社交”现状,为所有年龄段的居民提供包容、高质量的生活环境。

参考文献:

[1] 田丽.基于韧性理论的老旧社区空间改造策略研究——以北京市为例[D].北京:北京建筑大学,2020:44-45.

[2] 李小云.包容性设计——面向全龄社区目标的公共空间更新策略[J].城市发展研究,2019(11):29-31.

[3] 王峤,史津,臧鑫宇.基于韧性理念的绿色住区生态设计策略研究[J].天津城建大学学报,2019,25(03):218-222.

[4] 王世福,黎子铭.疫情启示的新常态:空间韧性与规划应对[J].西部人居环境学刊,2020,35(5):18-24.

[5] 王兰,李潇天,杨晓明.健康融入15分钟社区生活圈:突发公共卫生事件下的社区应对[J].规划师,2020,6(36):102-120.

[6] 岳红岩.基于互动的城市公共空间设计研究[J].设计,2020,33(16):144-147.

作者简介:薛娟(1972—),女,山东泰安人,博士,研究方向:建筑环境艺术设计。

孙梦媛(1994—),女,山东泰安人,硕士在读,研究方向:建筑环境艺术设计。