对槽驴

河西走狼

清末民初的時候,有个叫崔二的人,从头到脚流坏水,在四九城里不招人待见,只好来到齐化门,琢磨着该干点啥,弄俩钱花花。

到了城门外,崔二正瞎晃悠,一个敦实汉子走过来问:“先生,您去哪儿,雇驴吗?”原来是驴窝子的人。崔二问:“能去张家湾吗?”汉子忙应承说能,带他到了拴驴的地儿。

驴窝子,也叫驴口儿,专门经营赶脚的毛驴。那时候,城里人出城探亲访友,驴是主要的脚力。驴窝子大致有两种:一种是赶脚的帮雇主牵着毛驴去目的地,适合近道;另一种就是对槽驴,一般去较远的地儿,双方讲好价钱,雇主自个儿骑着去,到达后有对应的驴窝子收驴。驴钱现付,也可到付。

崔二听完,眼前顿时一亮,立马挑了头大骟驴,五十个大子儿的驴钱,到张家湾再付。上了奔通州的官道后,他就乐坏了。驴窝子的人脑袋真让驴给踢了,这么棒的一头骟驴,到了半道上,自己神不知鬼不觉地把它卖了,怎么着也够几天的花销了。

过了八里桥,崔二见官道上行人稀少,就想把骟驴赶下官道去卖。谁知,任他怎么吆喝,骟驴就是不下官道。他只得跳下驴背,死拉硬拽,奇怪的是,骟驴却四个蹄子蹬住,再也不肯挪动半步。

崔二三角眼一转,在路边扯了几把绿草,想引骟驴边吃边下官道。不料,这骟驴比他还精,草照吃,却还是不下官道。崔二又想了一招儿,牵着驴走了一段路后,脱下绸褂蒙住驴眼,这下,骟驴总算离开了官道。

就近找到一个村庄,崔二进去逢人就问,有人买驴吗?几个村人围着骟驴转了一圈后,都说驴不赖,却没人问价。崔二很纳闷儿,问其中一人:“这么好的骟驴,你们为啥不买啊?”这人却“呵呵”一笑,啥也没说。

崔二没辙,只好拉着骟驴寻了家卖驴肉火烧的馆子,问掌柜的收不收驴。掌柜的看完驴后却摇了摇头:“这驴咱不能收。”崔二急眼了:“为啥?”掌柜的却没言语。

崔二又气又恼,嚷道:“你不想买,爷还不想卖呢!”他打听到几里外有个大集,拉着骟驴又上了官道,走了几里地后,打西边来了个骑着母驴的庄稼汉。骟驴和母驴照面儿后,忽然相互“啊昂啊昂”地叫了起来,并且立马凑到了一起,不走了。

崔二只得下来把骟驴拉开,等他再骑上后,骟驴却立马掉头跟着母驴走了起来。崔二气得拿缰绳抽打它,却被庄稼汉拦住了:“我说,你跟畜生置啥气啊!你要去哪里?”

崔二叹了口气:“去大集,想把驴卖了。”

庄稼汉一听,“哦”了一声:“嘿,巧了。正好我有个亲戚,托我帮他寻摸头骟驴。你这驴不错,打算卖多少钱啊?”

崔二报了价后,庄稼汉点了点头:“劳驾你跟我去趟亲戚家,让他瞧一瞧,价钱你们再商议。”崔二立马答应了。

于是,庄稼汉带头,崔二紧随其后,去他亲戚那儿。奇了怪了,这回,骟驴居然乖乖地下了官道,跟着母驴奔南而去。

走了约莫半炷香的工夫,俩人来到一个村庄,停在了一户院门前。庄稼汉下来后,让崔二在外面等会儿,然后推门走了进去。

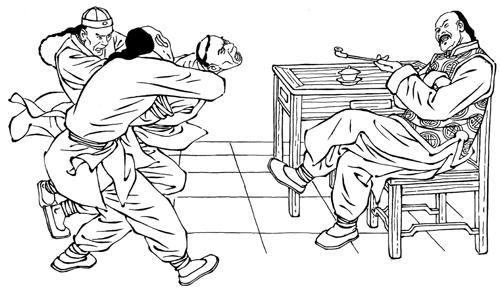

不一会儿,从院门内忽然闪出几个汉子,二话不说,一把摁住崔二,把他捆了起来。崔二急眼了:“你们要干吗啊!”汉子们没搭理崔二,推搡着他,来到院里北屋,厉声喝道:“跪下!”

上首的八仙桌边坐着个四十多岁的中年人,跷着二郎腿,抽着大烟锅,问:“你叫啥名字?家住哪里?”

崔二反问:“你们是啥人,为啥平白无故要抓爷啊?”中年人冷笑一声:“我是啥人?告诉你,爷是通州县衙六九甲的李甲长,这一片儿是爷的地盘。爷问你,门外那头骟驴从哪儿偷的啊?”

崔二心里一惊,但还是装模作样地说:“哦,你说我那头骟驴啊……家养的,想去大集卖了。”

刚刚的庄稼汉也在一旁,他嚷道:“你胡说!那头骟驴是我们设在齐化门外的驴窝子的!”

崔二“嘿嘿”一笑:“笑话!你倒是讲给我听听,我的骟驴哪儿写着是你们驴窝子的啊?”庄稼汉走出屋门,指着骟驴说:“那我问你,这骟驴是几岁口的?”

崔二却反过来问他:“你不是说骟驴是你们驴窝子的吗,你的驴是几岁的啊?”

庄稼汉是个实在人,回答说:“三岁。”崔二照葫芦画瓢儿:“我的骟驴也是三岁口。不信,你们瞧去!”李甲长让几个汉子牵住骟驴,一瞧驴的下门齿,果然是三岁口。

庄稼汉这时才明白,自个儿着了崔二的道,他走进屋内,小声对李甲长嘀咕了几句。李甲长扭头问崔二:“你的驴笼头是打哪儿买的,怎么和这头母驴的一模一样啊?”

崔二张口就说:“八里桥驴市上买的。”不料,庄稼汉却说:“我是请皮匠专门给对槽驴配的,官道两边村子里的人都认得。”

李甲长“嗯”了一声,来到院中,围着两头驴转了一圈儿后,忽然问崔二,那骟驴笼头左边拴的绿布条是干啥的。崔二眨巴了几下眼睛:“不干啥,可能是家里孩子瞎拴着玩儿的。”

庄稼汉却接过话茬,大声说:“李甲长,绿布条是齐化门驴窝子的人拴的,是雇主没付五十个大子儿驴钱的凭证。不信,您问他,是不是这么回事儿!”

崔二一愣,但他心想,只要自个儿不松口,谁也拿他没辙,便狡辩说:“反正骟驴是我家养的。不信,你们去八里桥访一访!”

李甲长听后,“呵呵”一笑,叫人解开了两头驴的缰绳,拉着母驴出了院门。这当儿,奇怪的事发生了,院里的骟驴见状,居然立马跟了过去!

李甲长问崔二:“你养的骟驴怎么会无缘无故地跟那母驴走了啊?”崔二不慌不忙,“嘿嘿”一笑:“我估摸着,那母驴在发情吧。”

庄稼汉却开口说:“李甲长,这骟驴是我那头母驴下的。为了驯它当对槽驴,我让母驴打小就带着骟驴来回走官道,时间久了,它只认这一条路,就是打死它也绝不下官道。要不然,我们驴窝子的对槽驴早就让人偷光啦!”

崔二傻眼了,合着是这样啊!

李甲长一声呵斥:“来啊,把这个偷驴贼关进柴房,明儿一早送到通州县衙去。见了县太爷,看他还嘴硬不!”

崔二知道瞒不住了,“扑通”一下跪在了地上:“别介啊,李甲长。我也是一时犯迷糊,以后再也不敢了,您就饶我这一回吧,我……我认罚!”

李甲长说:“好啊,既然你甘愿认罚,那就罚你五块大洋。掏钱吧。”

崔二翻遍了全身上下,却只摸出了几个大子儿,只好眼巴巴地瞅着李甲长:“我身上就这几个大子儿了……”

李甲长忽然脸色一沉:“好啊,胆敢玩儿爷!来人,赏他五十个大嘴巴子!”话音刚落,俩汉子就朝崔二奔过来,“噼里啪啦”抽起了大耳刮子,疼得崔二哭爹喊娘。

抽完后,俩汉子三下五除二,剥下了崔二身上的绸衣绸裤,踹了他一脚:“这衣裳顶驴窝子的驴钱。滚!”崔二捂着红肿的脸,光着身子,灰溜溜地逃走了。

院门外,那头骟驴忽然扯着嗓子“啊昂啊昂”地叫起来,像是在嘲笑崔二似的……

(发稿编辑:赵嫒佳)

(题图、插图:刘为民)