1980-2018年中越边境带广西段土地利用变化及驱动力

刘少坤, 林树高, 王嘉佳, 王有小, 陆汝成

(南宁师范大学 自然资源与测绘学院, 广西 南宁 530001)

土地利用变化作为表征人类活动对地表系统影响的直接表现形式,是人类经济活动行为与自然生态环境演变过程交互作用的密切纽带[1-2]。土地利用变化过程及其动力机制已成为全球气候变化和全球环境变化研究关注的重要内容[3-4],对于揭示土地利用变化的内部机制、预测演变趋势,以及制定相应对策至关重要[5]。国外学者对土地利用变化的研究主要集中在土地利用变化空间格局特征与驱动机制[6-7]、土地利用变化的生态效应与空间响应[8-9]、土地利用变化情景模拟研究等方面[10-11]。在中国,学者基于遥感解译数据源,选取土地利用动态度、土地利用转移矩阵/转移流、地学信息图谱、SD和CLUE-S等方法对经济发达城市[9]、河岸流域[12]和生态脆弱区[13]的土地利用变化时空特征及其驱动力、土地利用变化的生态风险以及土地利用变化的情景模拟等进行研究,为土地资源的可持续利用提供了理论基础和政策导向建议。随着新型城镇化和高质量发展需求推动下的区域转型加快,局域土地利用变化将更加明显,研究对象逐渐由全球宏观尺度向区域小尺度转变[14]。

边境地区作为对外经贸的桥头堡和人文交流的主阵地,自改革开放以来,在一系列的国家开放开发战略支持下边境地区迎来高速发展,由此加剧的土地利用变化逐渐被学者关注。如在边境土地研究重要性上,宋涛等[15]通过HisCite软件对近20 a国际地缘政治学的国际研究统计发现,边境与领土空间是地缘政治研究中最高全球引用次数前十的文章的重点内容;在边境土地利用适宜性评价上,H.Chanhda等[16]采用多标准分析和系统动力学技术对中国—老挝边界沿线林地使用进行评估,并预测茶叶种植的潜在土地利用;在土地利用变化特征研究上,王训明等[17]利用遥感植被指数分析边境地区植被覆盖情况,刘晓娜等[18]分析了中老缅泰交界地区各国的林地、罂粟地和轮歇地等地类的土地利用变化并认为很有必要开展区域LUCC跨国别对比研究,封志明等[19]在分析中老缅交界地区各国橡胶林地的分布特征中发现中老缅三国境内的橡胶种植园地存在跨境发展的地域空间;在边境土地利用变化驱动力研究上,梁宝坤等[20]认为贸易发展直接促进了中越边境东兴市的建设用地扩张速度,刘郑伟等[21]发现绥芬河市边境贸易地区土地利用变化不同时段的影响因素不同,但对外贸易因素影响整体土地利用格局;此外,李秋萍等[22]认为边境土地利用变化的驱动因素缺乏系统性研究和贸易发展对建设用地的响应研究不足。目前学者对边境地区土地利用格局演化开展了广泛研究,但在研究内容上,多聚焦于某地类的变化及影响因素分析,全域视角下的土地利用变化与驱动机制分析仍鲜有涉足;在研究时间尺度上,以近年的若干个截面年份为研究起讫点,长时间序列的持续研究还需加强;在研究对象上,多集中于某个边境县(市/区)或其跨国交界区,将连续交界的边境带作为研究整体还比较缺乏。因此,本研究以中越边境带广西段为对象,采用土地利用动态度、土地利用转移矩阵和莫兰指数分析其1980—2018年全域土地利用时空变化特征,并构建多元线性回归模型探究其驱动力,以期为调控边境土地利用转型和促进土地要素供给侧结构性改革以推动地区高质量发展提供参考。

1 研究区与数据来源

1.1 研究区概况

中越边境带广西段位于中国广西西南部,是中国(广西)自由贸易试验区崇左片区(凭祥市)所在地,与越南的广宁、凉山、高平和河江等四省接壤,边境线约长1 020余km,位于北纬20°46′—23°25′,东经105°50′—108°22′,包括百色市下辖的那坡县、靖西市,崇左市下辖的大新县、龙州县、凭祥市、宁明县和防城港市下辖的防城区、东兴市等8个县/市/区(下简称“研究区”)。研究区属于南亚热带季风气候,是少数民族聚居地,居住着壮、汉、瑶、苗等23个民族,共有人口约2.70×106人,其中少数民族人口占比达80%以上,城镇化率为29.63%。近年来,研究区在“国家重点开发开放试验区、沿边金融综合改革试验区、跨境经济合作区、边境经济合作区、边境旅游试验区、边民互市贸易区”等国家级开放平台支持下,经济社会高速发展。2018年,研究区GDP达到9.08×1010元,人均居民可支配收入为20 496.5元,与越南互通贸易口岸12个,外贸进出口总额约1.35×1011元。研究区是中国通往越南乃至东盟国家最便捷的海陆通道,在“一带一路”倡仪中居于特殊重要的地位。

1.2 数据来源

本研究涉及的数据包括地理空间和社会经济统计数据。使用5期(1980,1990,2000,2010,2018年)的土地利用栅格数据来自中国科学院环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn)。按照中国多时期LUCC遥感监测数据分类系统标准,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地[23]。根据中越边境带广西段土地利用类型特征和数据处理难度,采用ArcGIS中的Create Fishnet工具将研究区划分为5 km×5 km的共计894个单元网格,以分析微观尺度上的土地利用变化空间特征。选取表征驱动力的社会经济指标数据来源于相关年份的《广西统计年鉴》和《广西年鉴》,对于缺少或存在异常的个别数据通过所在县(市/区)政府网站公布的《统计公报》补齐、校核。

2 研究方法

2.1 土地利用动态度

土地利用动态度反映一段时间范围内土地利用类型的数量变化情况,按不同的研究对象有综合土地利用动态度和单一土地利用动态度之分。本文采用综合土地利用动态度分析研究区土地利用在某一时段的变化率,可客观反映区域内的社会经济活动对土地利用变化的综合影响[24]。计算公式如下:

(1)

式中:S为综合土地利用动态度;S(i,t0)为监测基期第i类土地利用类型总面积; ΔS(i,t1-t0)为监测基期至末期内的第i类土地利用类型转为其他类型用地面积的总和;t1-t0为监测基期和末期的间隔年限。

2.2 土地利用转移矩阵

2.3 空间自相关

区域监测值是否存在空间集聚特征的整体空间自相关情况通常采用Moran’sI指数描述[26],按研究尺度分为Global Moran’sI和Local Moran’sI。文章采用Global Moran’sI从宏观层面判断土地利用变化在研究区中是否存在集聚效应;同时,由于区域存在异质性,本文利用Local Moran’sI指数反映研究区各子单元土地利用变化的相似性判断空间集聚或扩散的变化趋势。计算公式如下:

(2)

(3)

2.4 多元线性回归模型

研究多变量问题最普遍、最经典的方法是多元线性回归模型,该模型被广泛应用于探析自变量对因变量的影响程度及方向[27]。土地利用变化受多重因素影响,因此本文利用该模型探究中越边境带广西段土地利用变化的驱动力,模型构建如下:

lny1=β+α1lnx1+α2lnx2+…αnlnxn+ε

(4)

lny2=β+α1lnx1+α2lnx2+…αnlnxn+ε

(5)

式中:β为常数项;α1,α2,…,αn为相关变量常数项,表示因变量对驱动因素的弹性变化;ε为误差项。为突出相关主导因素,在回归分析前,进行共线性处理以消除共线性较强的相关指标,最后按模型对因变量和自变量进行逐项回归。

3 结果与分析

3.1 土地利用时空变化分析

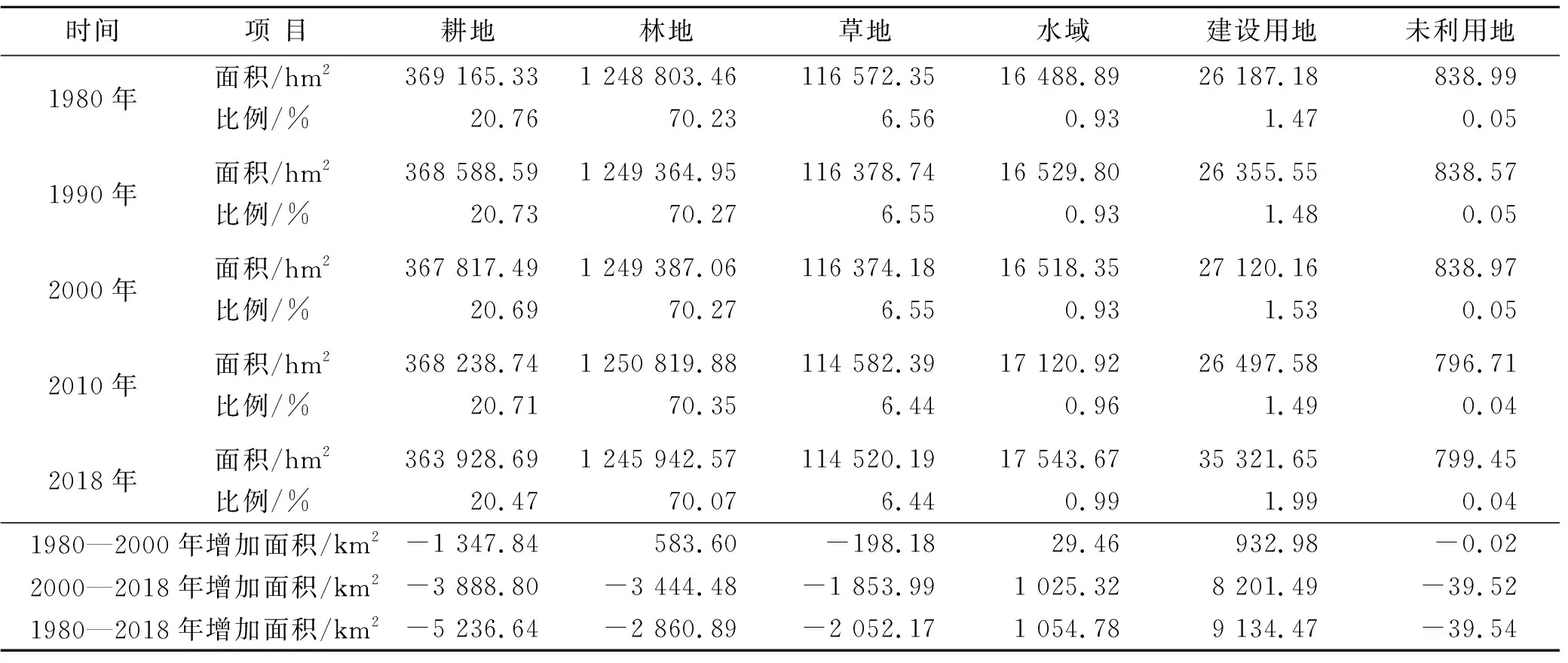

3.1.1 土地利用动态变化分析 研究期内,中越边境带广西段土地利用类型主要以林地为主,占研究区土地总面积的70%以上,未利用地面积最小,仅有799.45 hm2,且呈缩减之势,随着边境开发纵深的不断推进,土地利用结构演变更加明显(图1)。以研究区土地利用结构变化数据(表1)为基础,据(1) 式计算综合土地利用动态度,以描述研究期内土地利用类型变化的剧烈程度。1980—2000年和2000—2018年两个时段研究区的综合土地利用动态度分别为0.43%,4.50%。

图1 1980-2018年研究区不同时期土地利用现状

表1 1980-2018年研究区土地利用类型结构变化

从土地利用动态度变化情况来看,后一阶段综合土地利用动态度是前一阶段的10倍之余,世纪之交以前,研究区土地利用变化速度较为平缓,2000年后,土地利用变化速度加快,尤以近10 a的土地利用变化最为活跃(表1),表明人类加载在土地上的社会经济活动日趋增多。从土地利用变化幅度来看,1980—2018年期间,草地、耕地、林地和未利用地面积不断减少,建设用地和水域面积逐渐扩张。近40 a间,耕地、林地、草地和未利用地面积分别减少了5 236.64,2 860.89,2 052.17,39.54 hm2,未利用地面积减幅最大,达4.71%;水域和建设用地面积分别增加1 054.78,9 134.47 hm2,表明随着开放开发进程加快,边境地带土地开发建设程度增强,城镇规模不断扩张。从不同发展阶段来看,进入21世纪以后,中越边境带广西段城镇建设步入快车道,以人口和资源向城镇集聚为主要特征的城镇化水平不断提高,加剧了对土地利用类型转化的影响:1980—2000年与2000—2018年两个时段内,耕地面积分别减少了1 347.84,3 888.80 hm2,草地和未利用地面积也呈加速减少趋势,建设用地面积分别增加了932.98,8 201.49 hm2,2000年之后水域增加的面积是2000年以前的30余倍。可知,研究区土地利用变化程度呈加剧趋势,最明显是建设用地迅速扩张,特别是近10 a,其在土地利用结构中比重不断攀升,耕地、草地、林地和未利用地面积急剧缩减。

②河道堤防:在满足河道防洪要求的条件下,改变堤顶同高、边坡均同的河堤设计方式。在满足水利规范要求的堤身宽度、高度、边坡范围内,充分利用天然堤防、自然地形等条件,形成微地形堤防,亦可将防洪堤暗藏在绵延起伏的高尔夫地形中,满足景观要求。

3.1.2 土地利用转移分析 基于ArcGIS 10.5软件空间交叉分析功能对1980,2000年和2018年共3期土地利用类型图斑进行叠加分析,获取不同时段土地利用转型矩阵(表2)。由表2可知,1980—2018年期间研究区土地利用类型发生较明显相互转化,共存在30种土地转移关系,其中变化量较大的是林地、耕地、草地和建设用地。

表2 1980-2018年研究区土地利用类型转移矩阵 hm2

从不同时段来看,土地利用变化存在明显差异。

(1) 1980—2000年,参与土地利用转移面积为4 775.92 hm2。耕地转为其他土地类型面积为1 665.23 hm2,其中转为建设用地和林地的分别占54.42%,41.93%;其他类型用地转为耕地的仅有317.39 hm2,主要来自于林地(89.06%),使得耕地面积在本阶段共减少1 347.84 hm2。林地转出面积为1 594.10 hm2,转出部分主要转为草地(79.58%),少量转为耕地(17.73%),同时从草地和耕地等其他地类转为林地的面积多达2 177.39 hm2,林地面积净增583.60 hm2,与研究区在该时期经济发展速度和开展的植树造林工作相关。建设用地面积转入量远大于转出量,转入的938.75 hm2面积中有96.53%来自于耕地,表明中越边境带广西段城镇化初期会大量侵占耕地,原因是耕地区位和所处环境有利于降低开发建设成本,是城镇用地规模扩张的优选对象。

(2) 2000—2018年,参与土地利用转移面积为46 730.06 hm2。林地转为其他类型用地面积为18 493.02 hm2,减少的林地主要转化为耕地(50.20%)、建设用地(23.76%)和草地(21.16%),少部分转为水域和未利用地,由耕地和草地等地类转为林地共15 048.54 hm2;耕地与林地、草地之间的面积相互转化基本达到平衡,但由于耕地转为建设用地的面积多达5 800.55 hm2,是1980—2000年的6.4倍,且未实现占补平衡,迫使耕地面积缩减3 888.80 hm2,在一定程度上威胁了中国耕地红线面积。值得注意的是,本阶段建设用地与其他地类之间的相互转化较1980—2000年更为剧烈,建设用地的转入量和转出量分别是前一阶段的12和528倍,净增面积是1980—2000年的近10倍,表明近年来随着城镇化速度加快,在中国“占补平衡”政策严格实施背景下,中越边境带广西段建设摆脱传统的占用耕地发展模式,辅以土地整治、土地整理和土地开发成为破解该地区发展建设与保护耕地之间矛盾的主要手段。

从空间演变来看,1980—2018年,北部的靖西市土地利用类型转移面积最大(10 262.04 hm2),占研究区总转移面积(50 878.63 hm2)的20.17%,南部的宁明县次之,西北部的那坡县转移面积最小,仅为2 942.88 hm2。

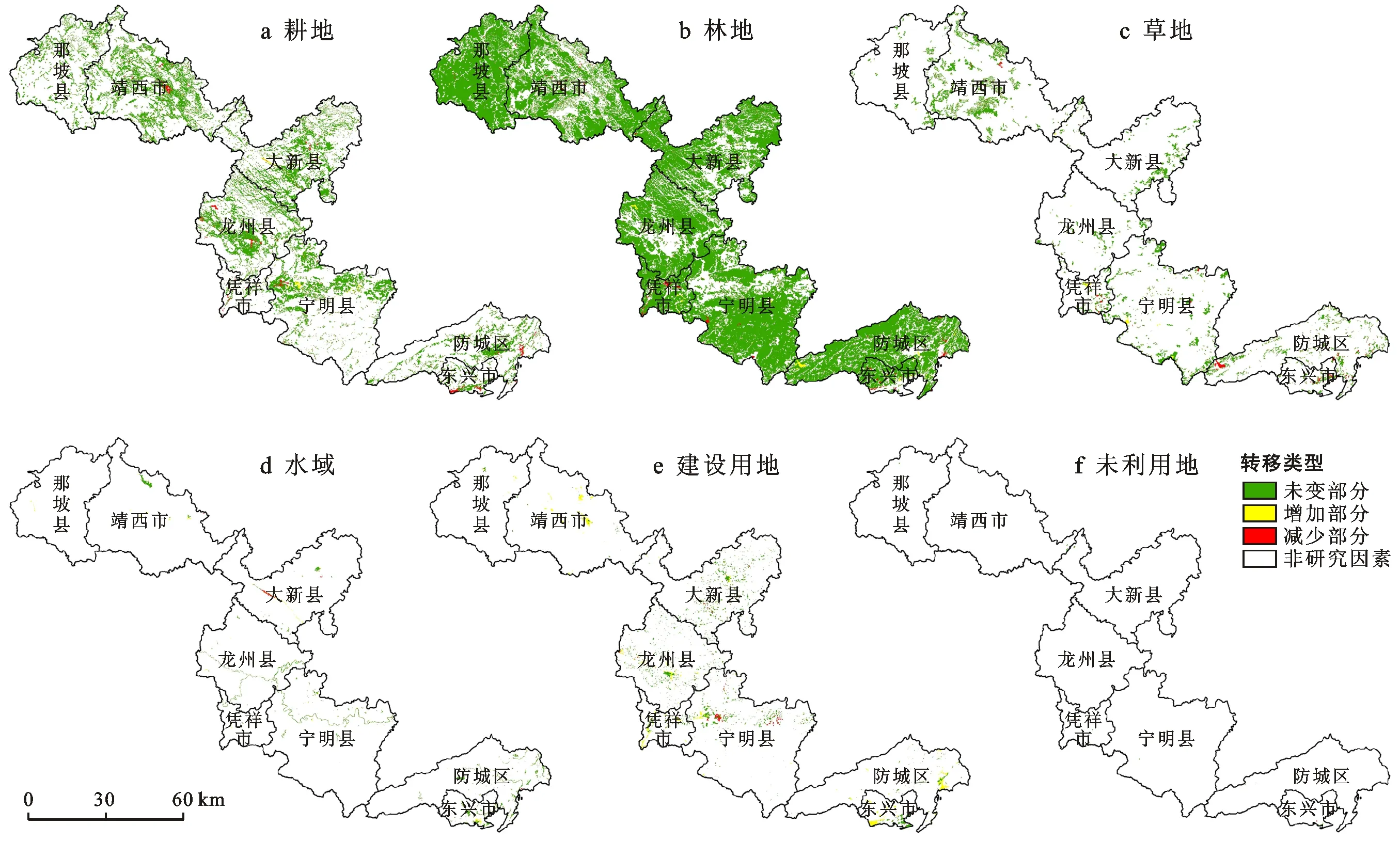

由表2和图2可知,研究期间,耕地、林地、草地和未利用地面积分别减少了5 236.64 hm2,2 860.89 hm2,2 052.17 hm2,39.54 hm2,建设用地和水域面积分别增加了9 134.47 hm2,1 054.78 hm2。草地增加的部分主要集中在与越南接壤东南侧的凭祥市;水域增加部分主要在东兴市的北仑河口一带,减少部分主要在大新县;建设用地增加和耕地减少的部分主要分布在东兴市、靖西市和防城区;林地增加部分主要在防城区,减少部分在凭祥市。

图2 1980-2018年研究区土地利用类型转移空间分布

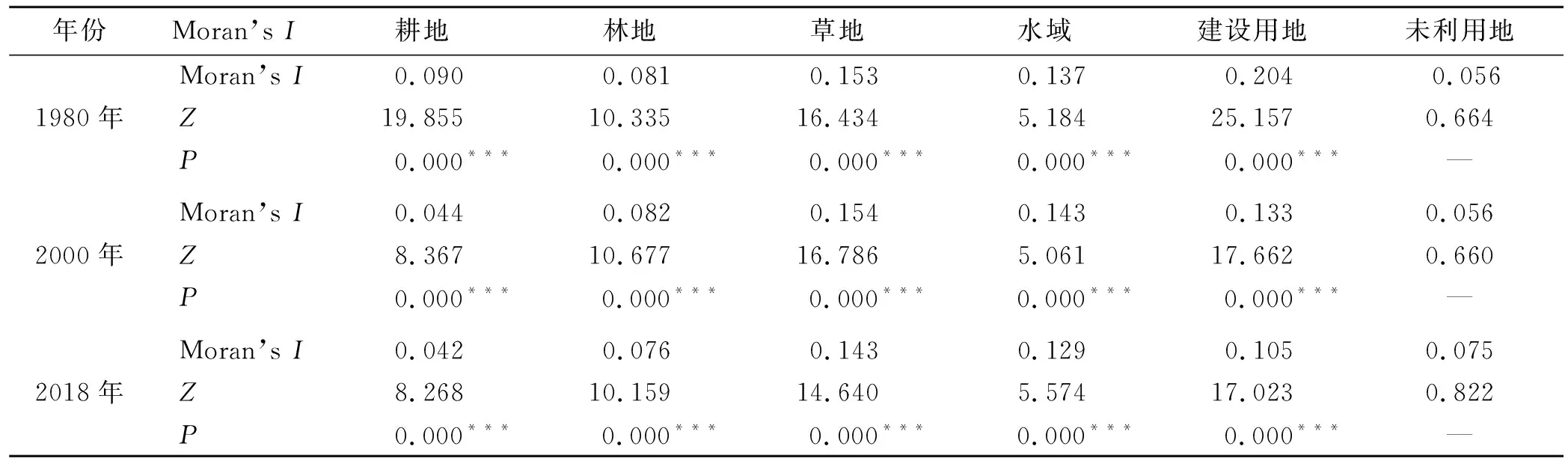

3.1.3 土地利用变化空间特征 为进一步分析研究区土地利用变化的空间特征,根据公式(4)—(5),利用ArcGIS平台Spatial Statistics Tools中的Spatial Autocorrelation-Moran’sI模块计算中越边境带广西段1980—2018年土地利用类型的Global Moran’sI(表3),并利用Cluster and Outlier Analysis模块绘制局域空间自相关格局图(图3)。由表3可知,中越边境带广西段各土地利用类型的Moran’sI均大于0,除未利用地外,其余地类的Moran’sI均通过显著性检验,表明研究区土地利用类型整体上存在正向空间自相关关系,表现出较为明显的空间集聚性特征,除未利用地外,其余地类的分布表现为簇团状。1980—2018年,耕地和建设用地的Moran’sI快速减小,空间集聚效应逐渐减弱。未利用地Moran’sI有所上升,原因是近年来由其他地类转化为未利用地的面积主要集中在大新县西北部和宁明县的西南部,集中度日益提高。林地、草地和水域的Moran’sI呈先增后减之势,其中1980—2000年为增加阶段,空间分布集聚特征增强;2000—2018年为衰减阶段,部分区域因土地利用类型转化剧烈,打破局部原有的集聚优势,致使整个区域土地利用类型集聚效应下降。

表3 1980-2018年研究区不同土地利用类型的Moran’s I

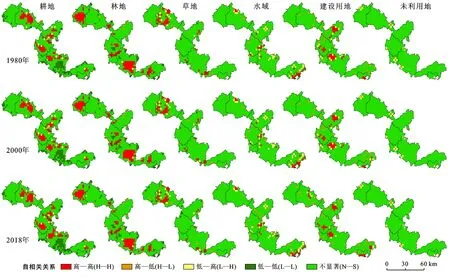

由图3可知,研究期内,耕地处于高—高(H-H)和低—低(L-L)集聚状态,耕地H-H集聚区主要在靖西、宁明、龙州和大新,集聚格网由1980年的95个增加至2018年的99个,局部(宁明县)集聚效应增强,近年来,在国家政策支持下,边境地区积极开展土地整治工程,通过“小块并大块”和完善耕作条件等措施促进了农业生产适宜性等级较高的区域耕地集中连片,优化了耕地景观格局;L-L集聚格网主要分布在宁明县北部。林地和草地空间分布表现为H-H集聚,其中林地集聚格网则由119个减至107个,集聚形态呈块状,主要在那坡县中部和宁明县南部,草地H-H集聚格网总数有增加之势,主要集中在靖西市。随着城镇化快速推进,各类边境贸易区和产业园的建设促进建设用地H-H集聚格网不断增加和迁移,由此导致相邻单元之间的面积差异扩大,表现在高—低(H-L)聚类格网数量增加上,即本单元建设用地面积高而相邻单元建设用地面积很小,表明中越边境地区“摊大饼”式的城镇规模扩张得到遏制,建设用地集聚区域主要分布在大新县北部、龙州县中部和宁明县西南部。水域HH集聚格网数量呈先增后减态势,空间位置由西北向东南转移,集中在东兴市北仑河一带。未利用地的面积和分布决定分布其处于不显著(N-S)状态,近年来未利用地逐渐被用于补充耕地,同时部分地类因自然灾害和地理位置等原因转化为未利用地,加剧了局部之间的未利用地面积差异,除N-S型外,其余聚类类型格网逐渐减少。

图3 1980-2018年研究区土地利用类型局域自相关

3.2 土地利用变化驱动力分析

3.2.1 指标选取 土地利用变化受自然和人类活动两大因素影响,其中人类经济活动对土地利用变化的作用更为显著,是一个复杂的演化过程。已有研究表明[16,23],人口、经济、产业结构和生活水平是影响快速城镇化地区土地利用变化的主要因素。结合研究实际和相近区域研究成果[28],遵循因子代表性、可量化、可获取的原则,选取常住人口(x1)、非农业人口(x2)、农业总产值(x3)、国际旅游收入(x4)、地区生产总值(x5)、工业总产值(x6)、第三产业总产值(x7)、固定资产投资额(x8)、边境进出口总额(x9)、粮食总产量(x10)、城镇化率(x11)、居民可支配收入(x12)、社会消费品零售额(x13)等因子作为研究区土地利用类型面积变化的解析变量。研究期内中越边境带广西段土地利用类型中的耕地、林地、草地和建设用地面积变化较为明显,因此重点探讨以上地类的主要驱动因素。采用IBM SPSS Statistics 24对回归模型进行逐步回归,表4仅列置信水平较高的解析变量。

表4 中越边境带广西段不同地类与驱动因素的多元线性回归模型拟合结果

3.2.2 驱动力分析 由表4可知,不同地类的驱动因子不同,同一因子对不同地类的影响作用也有强弱,表明研究区土地利用时空变化是多重作用力博弈下的综合结果。耕地与服务业总产值、城镇化率、居民可支配收入等解析变量在1%的置信水平上呈显著的负相关,标准化回归系数分别为-1.261,-0.421,-0.137,其中服务业总产值对耕地变化的影响最为明显,说明第三产业总产值增加,城镇化率和居民可支配收入提高加速耕地面积缩减;林地的影响因子主要有非农业人口、第三产业总产值、粮食总产量和居民可支配收入,非农人口增加,加上农村劳动力资源外输,腾出的土地资源逐渐被用于种植人工商品林,从而减少粮食产量输出,同时,由于第三产业总产值和居民可支配收入的增加会消耗一部分林地,主要表现在林地转为农村居民点用地上;草地面积变化的影响因子主要有边境进出口总额、粮食总产量和居民可支配收入,均表现为显著的负相关,回归系数分别为-0.187,-0.906和-0.159;建设用地与固定资产投资额、边境进出口总额、城镇率和居民可支配收入呈较为显著的自相关关系,回归系数分别为1.262,0.742,1.275,0.342,说明固定资产投资额增加、城镇化率提升和居民可支配收入提高,对建设用地需求逐渐增多,使得其面积呈现扩张趋势,值得关注的是,与其他非边境地区土地利用变化的驱动因素相比,体现在区位优势上的边境贸易发展水平是边境带建设用地面积变化的直接影响因素之一,这与梁宝坤[20]、郑奇伟等[21]学者的相关研究成果暗合。从以上地类面积变化的影响因子归类和所代表的主体可知,人口及其结构、经济发展水平、区域贸易条件、政府相关政策等因素构成了边境带土地利用变化的驱动机制。

(1) 人口及其结构。人口规模及其结构是边境地区土地利用变化影响作用最明显、最直接的驱动因素之一。近10 a来,中越边境地区广西段常住人口年均增长率为7.51‰,需要以一定结构上的土地类型以满足人口增长所产生的住房、粮食、交通等需求,理论上表现为包括建设用地和耕地在内的土地利用类型面积增加,但因土地资源存在稀缺性和不可再生性,且随着粮食生产条件、生产能力和生产效率的提高,以及粮食的空间吸纳—补给能力和效率大幅跃升,使得因人口增长产生新的承载空间对建设用地的需求量高于对耕地满足粮食的需求量,从而导致包括耕地在内的其他类型用地被建设用地挤占,同时由于人口具有较强的流动性,人口的地域结构加剧了不同空间位置上土地利用变化的速度和幅度。中越边境带广西段城镇化率由2010年的15.57%提高到2018年的29.63%,非农业人口年均增速达91.88‰,非农人口和城镇化率提高将近1倍,1980,2000年和2018年研究区城镇用地面积分别为3 282.67 hm2,4 137.01 hm2,7 623.27 hm2,城镇用地面积呈加速扩张趋势。建设用地的快速扩张导致耕地、林地、草地和未利用地数量不断减少,人口的持续高速增长给研究区耕地保护以及建设用地空间的拓展带来了严峻挑战。

(2) 经济发展水平。加快固定资产投资和人均居民可支配收入提高带来的经济快速发展是中越边境带广西段土地利用变化的又一重要驱动因素。2018年,研究区GDP为9.08×1010元,分别是2010年和2000年的2.4和9.33倍,研究区GDP、固定资产投资额、社会消费品零售总额、农村居民人均可支配收入等发展指标增速普遍高于广西平均水平,与经济发展相对应的是,1980—2018年,耕地、林地和草地年均分别减少137.81,75.29,54.01 hm2,建设用地年均增加240.38 hm2,占减少地类面积的90.00%。从投入产出方面来看,研究区固定资产投资总额达由2010年的3.95×1010元增长至2018年的8.69×1010元,推动了研究区的公共基础和房地产开发建设,从而消耗了经济效益产出相对较低的地类;居民可支配收入增加提高了边民改善住房条件的能力,虽然研究期内农村居民点用地数量面积变化不大,但从农村居民点图斑的位置变化和转移与研究基期有较大差异,说明居民可支配收入提高是驱动边民行为对土地利用变化施加影响的因子。从产业结构来看,研究区三次产业结构由2010年的24.33∶43.56∶32.11调整为2018年的18.98∶41.42∶39.60,农业比重降低,工业和服务业比重提升。近年研究区内新建的产业园区使得工业和物流仓储业迅速发展驱动土地利用结构调整,进一步提升了土地转化速度。

(3) 区域贸易条件。中越边境带广西段作为中越两国乃至东盟十国边境贸易发展的重要区域,土地利用变化与其经济贸易发展密不可分。在近千余里的边境线上密布各级各类互通贸易口岸12个,中越边境带广西段从祖国边陲到开放前沿,离不开独特的区位条件,2018年研究区边境贸易进出口总额为1.35×1011元,较2010年增长了219.35%,占同期广西外贸进出口总值的39.4%;边境出入境旅游人数相比于2010年增长了118.91%;跨境人民币结算总量连续8 a居西部省区之首,边境带是边境贸易货物和资本的集聚区,伴随着边境贸易日异繁荣,要求交通运输、物流仓储和邮政业等生产服务条件也日益提高,研究区逐渐成为面向东盟最大的商贸物流基地和跨境旅游火热的目的地,对建设用地的需求越来越旺盛,从而使得耕地、林地和草地面积减少,由此推动本地区土地利用变化。

(4) 政府相关政策。政府政策是决定土地利用变化方向和性质的关键力量,也是调控人地关系的有力措施,边境土地利用变化受该因素驱动作用较为明显,主要体现在边境开放开发建设政策对建设用地的影响上。中越边境带在国家政策支持下,获批建设中国(广西)自由贸易区崇左片区(凭祥市)、国家重点开发开放试验区、沿边金融综合改革试验区、跨境经济合作区、边境经济合作区、边境旅游试验区、边民互市贸易区,如国务院批准的《广西东兴重点开发开放试验区建设实施方案》中,东兴重点开发开放试验区国土面积1 226 km2,占防城港市国土总面积的五分之一,在一系列的规划建设中,中心城区规模不断扩大,原来分布在中心城区的工业用地已不适应城镇功能布局的要求,因此使得城镇用地结构不断调整,研究区建设用地扩张将更为显著,在落实耕地占补平衡政策下,使得其他类型用地的变化也将更加明显,土地利用结构在不同方向上呈现较大的差异性。

4 讨论与结论

4.1 结 论

(1) 1980—2018年,中越边境带广西段土地利用格局发生较大变化,不同阶段的土地利用动态度存在较大差异。1980—2000年和2000—2018年2个时段研究区的综合土地利用动态度分别为0.43%,4.50%,前阶段土地利用变化速度较为平缓,后阶段土地利用变化速度加快,尤以近10 a的土地利用变化最为活跃。

(2) 中越边境带广西段各土地利用类型之间均发生相互转移行为,转移总面积为50 878.63 hm2,不同土地类型在不同时段不同方向上发生的土地转化力度各有强弱,较为明显的表现在林地、耕地、草地和建设用地的转型上。从土地转移的结果来看,建设用地和水域面积增加,主要来源于耕地、林地、草地和未利用地,其中建设用地增加的面积约占4种土地利用类型面积减少的90%,达到9 134.47 hm2;从不同阶段来看,2000年后,中越边境带广西段城镇规模扩张速度加快,耕地和林地面积急剧缩减;从空间尺度上看,新增的建设用地主要集中在东兴市、防城区和靖西市,与耕地面积减少部分分布一致。

(3) 中越边境带广西段土地利用存在正向空间自相关关系和空间异质性,表现出显著的空间集聚效应,随着边境开发建设速度加快,局部空间集聚效应发生变化和迁移。1980—2018年,耕地和建设用地的空间集聚效应逐渐减弱,林地、草地、水域的集聚效应先增强后减弱,未利用地的集中度日益提高。从格网尺度下的土地类型集聚特征来看,耕地和草地局部集聚效应增强;林地集聚形态呈块状分布,集聚局部效应减弱;水域集聚效应空间位置由西北向东南转移,集中在东兴市北仑河一带;建设用地局部集聚效应增强并且逐步向城镇外围迁移,导致相邻单元之间的建设用地面积差异扩大。

(4) 通过构建多元线性回归模型,主要探讨了面积变化较为明显的耕地、林地、草地和建设用地之间的主要驱动因素,结果发现非农业人口、第三产业总产值、固定资产投资额、边境进出口总额、粮食总产量、城镇化率和居民可支配收入等因子影响着中越边境土地利用变化,但它们之间并非简单的线性关系,具有空间异质性、对经济发展水平的依赖性和政策主导性。不同地类的驱动因子不同,同一因子对不同地类的驱动作用也有强弱。总体来看,人口的高速增长、社会经济快速发展和政府相关政策等因素驱动中越边境带广西段土地利用过程不断演化。此外,边境贸易因素也是加速该地区土地利用转型的重要力量,与人口、经济和政策共同构成研究区土地利用时空变化的驱动机制。

4.2 讨 论

本文将中越边境带广西段的8个县(市/区)作为长时间序列的连续研究整体,综合考虑包括边境贸易因素在内的社会经济发展和国家开放开发战略及相关政策因素,在分析土地利用变化的时空特征基础上探究其驱动机制,研究结果与梁宝坤、郑奇伟等学者的相关研究成果吻合。本文较以往多聚焦于某个边境县(市/区)或某地类的变化及影响因素分析的相关研究,进一步细化了边境地区土地利用变化研究对象的尺度,对调控边境带土地利用转型和一体化国土空间规划具有参考价值。边境土地利用变化很大程度上也受到国际大环境和交界国边民行为的影响,因此下一步加强探究更加微观尺度上的边境带(如距离边境线3 km以内)土地利用变化时空特征,并结合边境土地系统开放性特点,充分考虑边民行为对土地利用转型的影响,这对制定促进边境地区实现“富民、兴边、强国、睦邻”的土地开发政策更有指导意义。