我国数据市场治理的困境与突破路径

梁 宇 郑易平

内容提要:数据已成为数字经济时代的关键生产要素,是经济发展的新动力、新引擎。培育与完善数据要素市场是激活数据潜在价值的需要,也是推进要素市场化改革,完善社会主义市场经济体制的重要组成部分。当前我国数据要素市场还处于起步探索阶段,数据要素的市场化配置除了发挥市场的决定性作用,还需要强调政府对数据市场的治理作用。文章认为,当前我国政府在数据市场的治理实践中还面临意识、法律和组织等方面的诸多困境。因此,应强化政府善治理念与大数据理念的双重植入,建立、完善数据交易法规,优化数据市场治理组织职能,以实现数据市场治理的高效化和精准化。

随着大数据、人工智能、区块链和物联网等新兴信息技术的飞速发展,数据在经济发展中的作用日益凸显,已发展为当今世界经济增长的新动能、新引擎。党的十九届四中全会首次提出将数据作为一种新型生产要素,确立了数据要素新的历史使命。2020年3月,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,进一步强调数据要素的重要地位,将数据与土地、资本、技术、劳动并列为五大生产要素,提出要从推动政府数据开放共享、加强数据资源整合和安全保护、提升社会数据资源价值等方面培育数据要素市场。我国拥有世界最大规模的数据量,数据市场的发展潜力巨大。然而,与西方发达国家相比,我国数据市场仍处于探索阶段。数据生产要素的价值还未得到充分释放,仍面临着数据交易法律缺失、交易规则混乱、数据黑市蔓延、数据交易成本偏高和市场监管缺失等系列问题,这些问题掣肘了数据交易市场的培育和发展。基于此,在数据市场发展过程中,除了发挥市场在资源配置中的决定性作用,还要加强政府对数据交易市场的治理,发挥政府在数据市场经济中的监控等作用,这既是更好发挥大数据的社会经济价值的必然要求,也是政府履行社会管理与服务职能的体现。

一、我国数据交易的实践探索

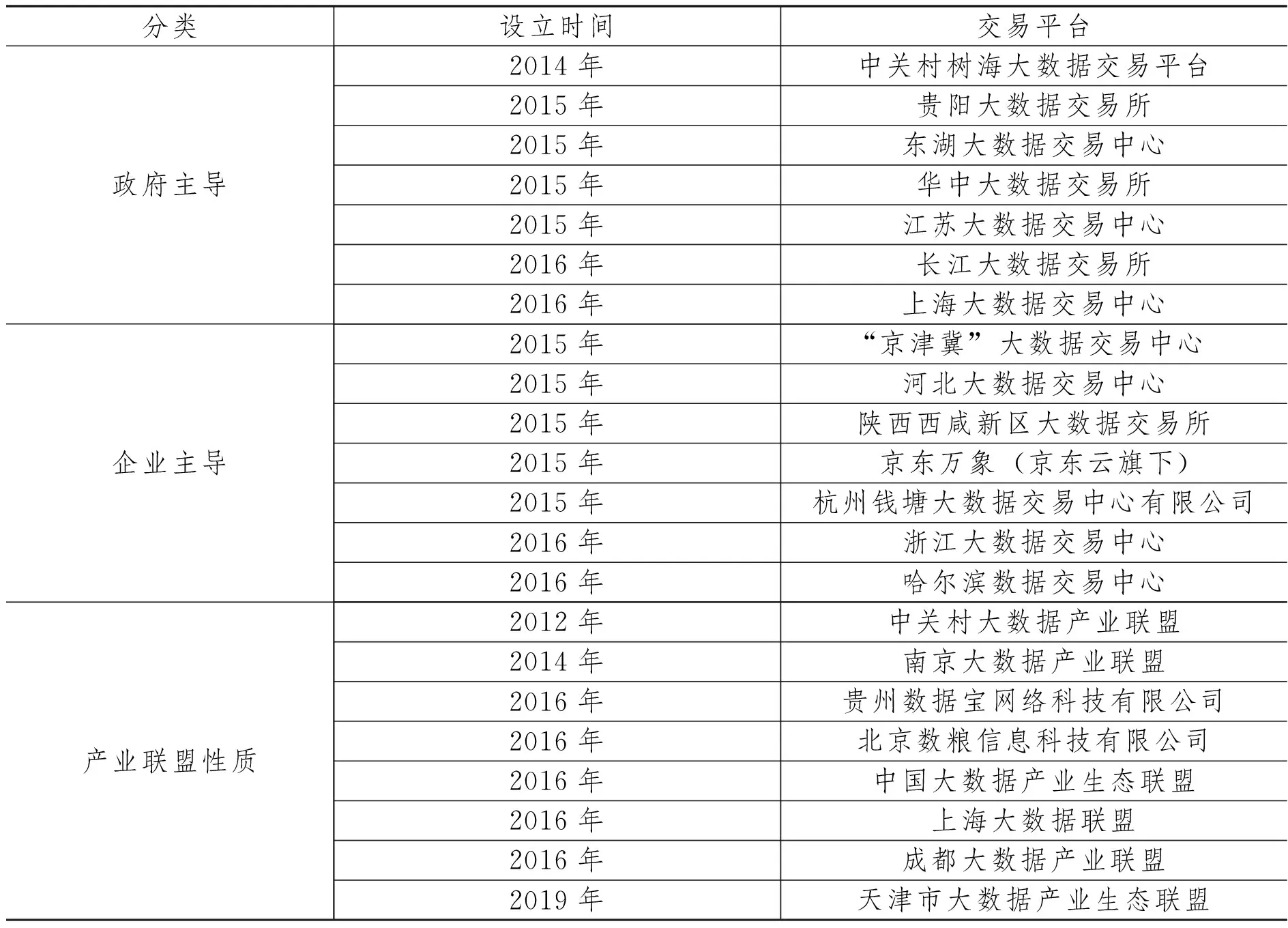

我国拥有的数据体量庞大,据IDC预测,“从2018年到2025年,中国的数据量将从7.5ZB增长到48.6ZB,占全球27.8%,远高于美国的17.5%”(1)IDC:《到2025年中国将拥有全球最大数据圈》,科学网,http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2019/2/423145.shtm。。随着人们对数据需求量的增加,我国数据交易市场迎来前所未有的发展机遇,数据交易活动日益活跃。一方面,大数据交易平台的数量和规模持续扩大。2014年6月,北京成立全国第一个大数据交易平台——中关村树海大数据交易平台。2015年4月,贵州省成立贵阳大数据交易所,成为全国首家大数据交易所,其他大数据交易平台紧随其后。从各省(市、自治区)设立的各类数据交易机构来看,主要由政府主导、企业主导和具有产业联盟性质交易平台三类(如表1所示)。第一,由政府主导的大数据交易中心。贵阳大数据交易所、上海数据交易中心、华中大数据交易所等均是在地方政府的支持下建立的。第二是由大型互联网企业以市场需求为导向建立的交易平台,如京东、百度、华为、顺风等大型企业主导的数据交易平台。第三是产业联盟性质的数据交易平台,比如中关村大数据产业联盟、中国大数据产业生态联盟、南京大数据产业联盟等数据商业服务。另一方面,大数据交易市场规模增长迅速。虽然我国大数据交易起步时间较晚,但已呈现快速发展态势。2014年我国大数据产业规模为1038亿元,2015年我国大数据产业规模1692亿元,而到2019年产业规模就已超过8000亿元,预计到2020年底将超过万亿。(2)国家工业信息安全发展研究中心:《〈2019年中国大数据产业发展报告〉显示:我国大数据产业规模超过8000亿元》,http://www.ecas.cas.cn/dtfb/yjdt/201912/t20191213_4553606.html。数据产业规模的扩大助推我国数字经济的腾飞。根据中国信息通信研究院发布的数据显示,2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元,占GDP比重达到34.8%,对国内生产总值增长的贡献率达到67.9%,超越了部分发达国家,(3)中国信息通信研究院:《中国数字经济发展与就业白皮书》,https://alicliimg.clewm.net/697/130/5130697/1556758784692672ef00666ace26acafce47a6803e2761556758781.pdf。数字经济的迅速发展已成为推动国民经济发展的关键力量。

表1 我国部分大数据交易平台设立状况

数据作为一种新型生产要素,人们对这种新型要素市场的思想认识尚未达成共识,尤其对数据要素市场交易规则还处于摸索阶段,但是当前不少交易机构已经在尝试建立数据交易的行业规范,并取得初步成效。以最具影响力的贵阳大数据交易所为例,贵州省于2016年就出台了全国首部大数据交易的法规:《贵州省大数据发展应用促进条例》。除了法律规范外,贵阳大数据交易所还相继制定了平台交易规范《数据交易结算制度》《数据资源管理办法》《数据确权暂行管理办法》《数据交易资格审核办法》《数据应用管理办法》等系列数据交易规则,这些数据交易行业规范是数据市场稳定、有序发展的重要保障。目前,贵阳大数据交易所已发展2000多家会员,可交易的数据产品超4000个,明确规定交易的不是底层数据,而是数据清洗、建模分析的数据结果,要求数据买卖双方保证数据所有权、合法、可信、不被滥用。(4)王芳:《关于数据要素市场化配置的十个问题》,《图书与情报》2020年第3期。但是整体而言,我国数据交易市场的法律规制、技术标准和交易规则等尚未完善,大数据交易还处在起步阶段,并未形成完整的交易规范体系。在数据交易市场的培育过程中,地方政府与企业的数据开放共享意愿不强。企业出于商业秘密、数据安全和同行竞争等因素考虑,对数据开放共享采取观望、迟疑态度,造成数据开放共享壁垒和数据割据。数据市场运营过程中数据的时效性难以保证。数据开放格式难统一。数据交易平台流通效率、质量管理方面良莠不齐,交易规范缺失,权属不明,数据黑市交易更是泛滥等。要解决这些问题,离不开政府对数据市场的调控,当前亟需加强政府对数据交易市场的管理。

二、我国数据交易市场治理的现实困境

为充分发挥数据生产要素的潜在价值,就需要发挥政府在数据交易市场中的治理,将政府治理“有形的手”和市场机制“无形的手”结合起来,以培育更加健康、成熟的数据要素市场体系。然而在实践中,由于受到诸多因素的掣肘,我国政府在数据交易市场的治理中仍面临以下几个方面的现实困境。

(一)意识困境:数据意识亟待增强

大数据意识的缺乏是阻碍数据交易市场治理的重要因素。尽管中央政府出台了《促进大数据发展行动纲要》,但由于数据利益相关者对大数据的价值、重要意义等方面认知不足,数据意识淡薄,致使“数据国家”行动进展缓慢,掣肘数据交易市场的健康发展。一方面,就政府部门数据意识而言,政府数据的开放与共享,需要政府相关部门具有对数据价值的辨识能力,“数据在一些部门和官员眼里可能是垃圾和废物,在另一些部门和人的眼里却可能是宝藏和金矿”(5)马亮:《大数据治理:地方政府准备好了吗?》,《电子政务》2017年第1期。,如果政府官员没有充分认识到数据的社会价值,将数据视为“垃圾”和“废物”的话,就可能不愿意开放数据,数据也就难以发挥其在治理国家中的重要要素。一些地方政府担心数据开放会对政府造成冲击,片面地认为“信息革命破坏了官方对信息的权威控制,也限制了政府隐藏信息的能力”(6)〔美〕安瓦·沙:《公共服务提供》,孟华译,北京:清华大学出版社,2009年,第1页。,致使其对政府数据开放共享积极性不高,导致政府数据难以高效地参与到要素市场化配置中,从而难以发挥政府数据要素在数据交易市场中的主导作用。另一方面,就非政府组织的数据意识而言,企业是最主要的数据交易主体,当前我国企业对数据重视不够,对大数据的开发、分析和应用能力有限,利用数据资源提高决策能力与市场竞争力的意识不强。根据工业互联网产业联盟的一项调查数据显示,在面对工业数据共享流通时,有86%的企业表示担心泄露商业机密,有33%的企业担心会失去数据的控制权从而破坏自身的信息不对称优势。(7)何伟:《激发数据要素价值的机制、问题和对策》,《信息通信技术与政策》2020年第6期。出于对商业数据安全和自身利益的考虑,企业对数据开放共享的意愿不强,他们在数据开放上顾虑重重,这使得数据资源不能够开放与共享,数据交易市场就失去内在驱动力。企业应认识到,数据不同于其他生产要素,它只有在充分流动中才能产生更大价值,封闭的环境下,数据价值可能会流失,难以实现数据保值增值的目的。此外,我国数据交易市场出于起步阶段,企业对数据产权的保护意识也比较淡薄,在发生数据产权侵害时,利用法律维权的意识不强,“相较于数据人才不足、数据制度欠缺,数据意识淡薄则是则是制约数据利用与发展的根本因素”(8)张瑞敏、王建新:《大数据时代我国数据意识培养路径探析》,《大连理工大学学报》2020年第1期。,这也导致数据交易市场的内驱力不足。

(二)法律困境:数据交易立法滞后

数据交易市场的有序、健康运行离不开健全的法律保障。当前,由于立法滞后,导致我国数据交易市场的法律规制缺失。其一,数据产权法律缺失。市场经济的全部活动都是以产权为基础并围绕产权来展开的,(9)杜振华、茶洪旺:《数据产权制度的现实考量》,《重庆社会科学》2016年第8期。要培育数据交易市场,就必须要首先明晰数据产权。当前,我国数据市场上数据产权不明晰,对于数据所有权是属于收集数据的企业还是产生数据的个人存有较大争议,数据交易主体和授权交易资格的合法性得不到确认,导致数据的拥有方从事数据交易活动的意愿不强,有些企业不想或不敢将数据用于交易。数据一旦被盗用或侵犯,很难通过法律途径进行维权,数据拥有者因此面临很大的数据隐私安全和商业风险。目前,我国法律还未对数据产权归属作出明确规定,尚未出台一部统一的权威性数据产权法,这无疑给未来数据交易市场带来巨大风险和不确定性,不利于数据交易市场的健康运行。其二,数据监管法律的缺失。数据交易市场的健康发展,需要政府适度监管,当前我国国家层面上还没有出台数据监管方面的法律法规,地方政府仅贵州省出台了《贵州省大数据发展应用促进条例》,但该条例只适用于贵州省行政区域内的数据交易活动。此外,该条例只对数据交易中的交易合同和交易场所、交易原则等做出了原则性,并未给出实际可操作的具体内容,因此难以实现监管目标。由于没有统一的权威性数据交易监管法规,近年来暗网上底层数据交易活跃。据有关资料显示,中国“网络黑产”从业人员以超过150万,市场规模达千亿级别。数据泄露规模从2016年的14亿条跃升至2017年的50亿条。(10)《中国“网络黑产”规模达到千亿级别,网络安全亟待多维度防御体系》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599428738445793310&wfr=spider&for=pc。数据交易监管法规的缺失,直接导致数据黑市、数据滥用、数据泄露等行为猖獗,给政府数据治理带来严峻挑战。其三,数据开放相关法律的缺失。数据交易市场上的数据包括政府数据、企业数据和个人数据。其中政府数据在数据质量、可信度和价值等方面比企业社会组织和个人数据更具有优势。作为公共物品,政府数据在数据交易市场上的开放与自由流通,能够在一定程度上避免信息不对称和交易成本的增加。但是,当前我国还未有明确、统一的数据开放相关法律,同时政府、企业和个人数据开放与共享的意愿不强,出于对数据安全和自身利益的考虑,数据利益相关主体对数据开放共享的动力不足。

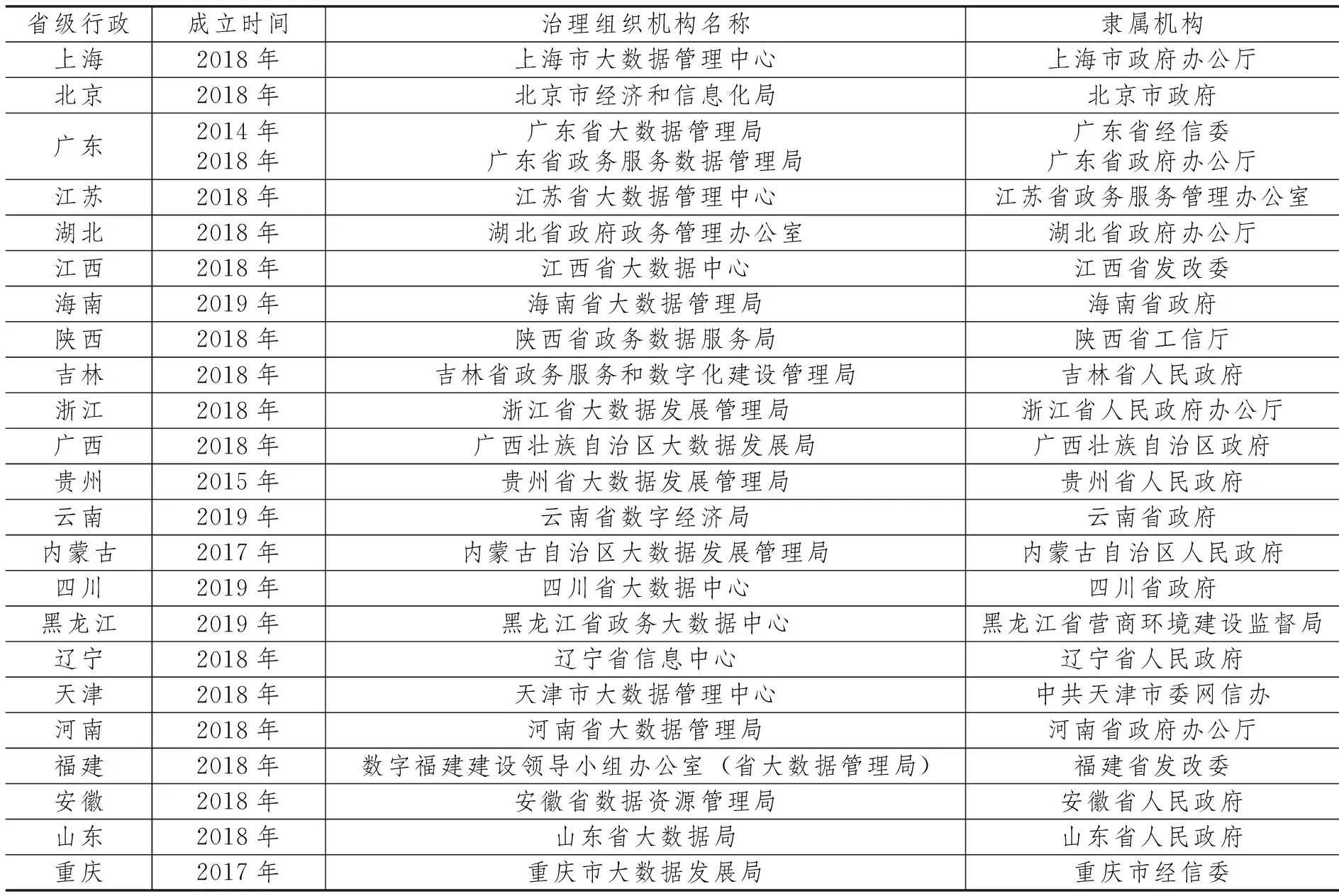

(三)组织困境:数据交易治理组织职能分散

数据市场的有效治理,需要治理组织间的协同发力。我国数据交易的治理组织主要由政府相关数据治理机构和各地方成立的数据交易平台担任。一方面,就政府数据治理机构而言,我国还尚未成立全国性统一的数据治理机构,主要集中在各省、市政府和部委层面。随着大数据技术的发展,各省(市、自治区)相继成立大数据治理中心、大数据管理局和数字经济局等治理机构,这些治理机构有的隶属经信委、发改委、办公厅等职能部委,还有的归省政府主管(如表2所示),各治理机构间由于条块分割、部门利益冲突、信任缺失等因素影响,致使跨部门、跨地域和跨层级政府间的数据开放共享缓慢。此外,当前我国数据交易市场上数据爬虫、数据窃取、“数据黑产”等非法行为呈扩大化态势,严重影响了数据交易市场的健康、稳定、有序发展。究其原因,和数据交易市场的监督机构的空白息息相关。目前我国还没有成立专门的大数据交易监管机构,数据交易更多依靠平台自律。现有的数据交易监管涉及到市场监管、工业信息化部门、公安机关和网络信息管理等多个部门,由于监管责任不清,系统性和专业性不足,数据交易监管事实上处于缺位状态,(11)田杰棠、刘露瑶:《交易模式、权利界定与数据要素市场培育》,《改革》2020年第7期。为数据市场中的不法行为滋生温床。另一方面,就现有数据交易机构来说,2015年以来,各地方成立的大数据交易平台如雨后春笋,大量涌现,由于缺乏全国统一的数据交易统筹协调中心,这些机构往往各自为战,导致数据标准、数据交易价格和数据评价机制五花八门。以湖北大数据交易平台、华中大数据交易所、武汉东湖大数据交易中心和长江大数据交易中心四个交易组织机构为例,这四个数据交易组织机构均位于湖北省境内,它们在功能定位上交叉重叠,形成了多个分割交易市场,直接导致了交易价格无序,交易规模小、交易频次低等问题。

表2 地方数据治理组织机构设立状况

三、数据交易市场有效治理的突破路径

如何破解数据交易市场治理的诸多困境,发挥数据新型生产要素对经济发展的关键性作用,激发数据要素价值,建立和完善数据交易市场,需要从理念更新、法律保障和组织协同等方面进行路径优化。

(一)意识路径:强化政府善治理念与大数据理念的双重植入

培育与完善数据新型要素市场,发挥数据要素的巨大价值,是政府经济管理与社会服务职能的重要内容。政府在数据交易市场的治理中,必须把“善治”作为政府治理和要素市场化改革的重要方向,实现从单一化管理型政府到多元化治理服务型政府的转型。受传统科层制组织影响,政府在数据市场的治理更容易倾向于单枪匹马,不善于与其他非政府主体协同共治,对其他治理主体信任缺失,更多采用行政命令的方式,致使政府数据治理决策科学化程度不高,政府数据开放度不够。即使已开放的数据,也难以实现互联互通共享。因此在数据市场的治理过程中,一方面,需要创新政府治理能力,强化政府善治理念的植入。政府在数据交易市场治理的各个过程要坚持执政为民和以人民中心的善治理念,构建良好的“政民关系”和政企关系。要秉持协商、合作和伙伴关系的原则与其它行为体相互合作、平等协商、协同共治,增强企业、社会组织、民众等非政府主体与政府间的信任感,解除企业对数据开放共享的后顾之忧,使政府数据和非政府数据都能在要素市场上充分自由流通,促使数据价值得到最大化释放。另一方面,需要强化大数据理念的植入,树立政府数据交易市场治理过程中的大数据思维。“大数据不仅是一门新技术,而且是一种新模式、新战略和新思维,是人类认识客观世界、创新驱动发展的方法论”(12)吴韬:《大数据治理视域下智慧政府“精准”决策研究》,《云南行政学院学报》2017年第6期。,因此应强化对数据市场主体的大数据理念的植入。其一,加强政府部门关于数据收集、管理、处理、利用、安全等方面的技能培训力度,提高工作人员的数据素养,增强对数据的感受力、持久的注意力和对数据价值的洞察力。重塑数据流程,使政府工作人员能够养成主动采集、统计、储存、分析和利用各类公共数据的习惯。其二,提高企业数据保护意识,加强对商业数据的监管,避免自身商业数据的泄露或被非法使用。一旦数据产权受到侵害,要主动寻求法律和行业的援助。此外,企业要强化数据思维能力和数据分析决策能力,加强对职工数据素养的岗位培训,提高数据决策与分析能力,学会利用数据参与市场竞争。最后要强化数据交易平台的数据产权保护意识,采用先进、安全的数据管理系统对平台交易数据进行保护,维护数据交易双方的合法权益。

(二)法律路径:建立与完善数据交易法规,让市场主体“依规交易”

目前,我国还未制定全国性统一的大数据交易的法律法规,致使大数据交易市场的治理面临无法可依的窘境。现有的数据交易规范主要聚焦于国家政策、地方性法规和行业规范。(1)国家层面已出台《网络安全法》《政府信息公开条例》《促进大数据发展行动纲要》《数据安全管理办法(征求意见稿)》等政策文件。(2)地方性法规层面只有贵州省出台的《贵州省大数据发展应用促进条例》,但该法只适用于贵州省境内的数据交易。(3)各大数据交易平台制定行业规范,如贵阳大数据交易所出台的《贵阳大数据交易所702公约》,安徽大数据交易中心制定的《安徽大数据交易规则》,华中大数据交易所制定的《大数据交易管理条例》和《大数据交易行为规范》等。这些政策文件和行业规范对防控数据交易风险发挥了重要作用,但更多的是指导性的,并没有对数据交易的具体内容作出详细规定。此外,数据交易平台制定的行业规范仅适用于数据交易平台内部,约束力不够。因此,应尽快出台全国统一的数据交易法规,明确数据交易规则。一是尽快出台数据产权的相关法律规范。明确各种数据产权归属,规定可交易的数据品种与各利益主体的责任与权利边界,为数据交易扫除产权障碍,避免数据交易摩擦,使数据交易和数据保护有法可依。在数据产权法出台之前,可先制定统一的行业标准和规范,包括数据交易品质的规定、数据清洗和处理的规定、大数据交易中的产权流转和数据的安全保护标准等,以减少交易纠纷。二是数据交易监管法律规范。对数据交易买卖双方与数据交易平台、交易范围、交易价格和数量质量等核心内容进行法律监管,依法对数据黑市、数据窃取和侵权等不法行为进行惩戒,建立完善的监管体系,保证市场有序健康运行。三是数据开放相关法律。政府数据开放共享是数据市场的重要一环。政府数据的免费或低成本开放共享,能够为市场主体提供更多决策信息,消除信息不对称,可进一步减少数据交易成本。由此,应建立政府公共数据开放法律,确定政府数据开放的标准和监督措施,规范政府数据开放行为,完善涉及数据隐私和国家机密的政府数据信息安全的法律与政策,明确规定哪些数据可完全免费开放,哪些政府数据限制或完全禁止开放共享,从而明确政府数据开放共享的范围,使政府数据的开放共享规范化。例如,美国的《开放政府数据法案》规定,政府必须以“机器可读”的格式,即以方便公众在智能手机或电脑上阅读的数据格式开放和发布数据。同时,限制发布涉及公众隐私或国家安全的敏感信息。(13)余丽、张涛:《美国数据有限性开放政策及其对全球网络安全的影响》,《郑州大学学报》2019年第9期。美国政府通过立法对政府数据开放的范围和原则作出了清晰的界定,在维护国家利益和保障企业商业数据隐私安全的基础上,政府将数据开放共享提升到前所未有的广度与深度,有力地促进数据的社会经济价值。企业是最大的数据持有者,政府应保障企业手中数据的安全,不应一味强制要求企业开放共享数据,对此,数据开放法律应该确认企业数据开放的条件、具体要求和基本原则,加强对企业数据产权的法律保障。例如,欧盟《数据战略》提出,只有在市场失灵的情况下,才能通过公平合理无歧视的条件赋予数据访问权,不能强制要求企业分享其数据,要尊重数据持有者合法权益。

(三)组织路径:优化数据市场治理组织职能,保障数据市场“有序交易”

数据交易离不开政府的监管。数据市场上“市场失灵”更需要政府的有效管理。当前我国在国家层面尚未成立数据市场治理的专门机构,数据交易面临“监管缺位”的窘境。虽然各地方政府相继成立大数据治理的相关机构,但是由于组织间缺少协同,不同组织间的职能不清晰,导致数据质量不高、标准不一,形成数据碎片化和数据孤岛。因此这些组织在实际操作中对数据交易的监管功能并不显著。从实际情况来看,当下我国数据交易的监管更多是通过工业信息化部门、公安部、网信办和市场监管等多个部门,但是这些部门之间仍然存在责任不清,职能分工不明确,缺乏专业性等问题,致使数据交易监管的实效大打折扣。为此,应在国家层面设立数据交易的监管部门,通过数据交易监管的相关法律明确数据市场监管部门及其监管职责。数据交易监管主体除了政府监管部门,还包括其他非政府监督组织,应整合各类数据治理组织资源,形成对数据交易最大化的监督力量。尤其是在政府组织监督不到位的情况下,第三方监督机制的引入,能够较好地弥补政府单一监管模式的缺陷,有效提高监管效率。美国由联邦贸易委员会对数据经纪人进行监管。欧盟的欧洲数据监管局和成员国数据监管机构负责数据交易监管,监管部门采取自愿认证方式,设立了一批从事数据处理监管的第三方专业机构,授权专业机构对数据处理者进行监控,以规范数据服务市场。我国大数据交易应将政府监管和数据交易平台监管结合起来,政府和大数据交易平台各自承担数据交易监管的职责,形成双向监管模式。因此,有必要在数据交易相关法律中明确数据市场监督主体及各自监管范围,加强对数据交易的交易内容、交易价格、交易范围、交易质量等核心内容的监管,保障数据市场的“有序交易”。

数据交易市场体系的建立与完善,是适应新一代产业革命,繁荣中国特色社会主义市场经济的必然要求。为充分激活大数据的潜在价值,保障数据市场的有序、稳定发展,既需要发挥市场在数据资源配置中的决定作用,还要强调政府在数据市场中的调控作用。将市场机制“无形的手”和政府治理“有形的手”紧密结合起来,促进数据交易市场的持续稳定、健康运行与发展,从而有助于我国政府向现代“有为政府”与服务型政府的转型。我国政府在数据交易市场治理的过程中,还要面对数据立法滞后、数据意识和思维能力缺失和组织协同不够等方面的困境,文章据此认为要从提高数据市场利益相关方的大数据意识与政府治理理念的创新、建立与完善数据交易法律体系、优化数据市场治理机构的职能等举措切实提高数据交易市场治理实效和效能,从而增强我国数字经济的国际竞争力。