且将残叶赋心事

●陈志宏

有人贪恋新芽春花,有人倾慕蝉鸣于夏,然而我偏喜离枝的残叶,飘飘忽忽飞落下,如歌一曲,枉自嗟呀,哗哗啦啦满地爬,好似八个月大的娃。

残叶离枝,是风的追求,还是树的不挽留?任怎么思索,也得不出结果,看来是无解了。枝上飘摇一季,最终长眠大地。

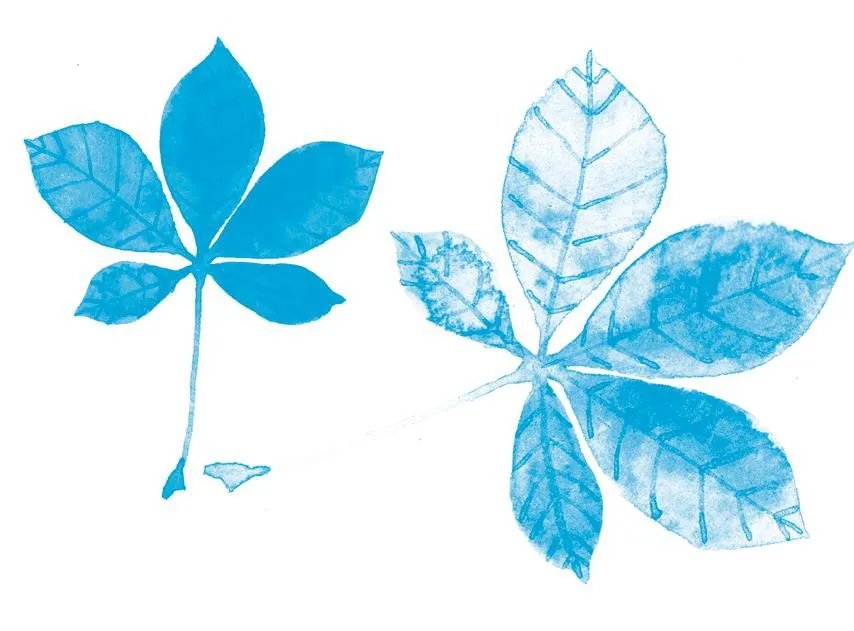

捡一片落叶,仔细打量,脉络清晰,像纵横的阡陌,容藏起千里沃野。小小一枚叶,依偎大地怀,细辨之,竟也浓缩了星河山川。

叶有信,依风而绿,顺风而落,它风里长,也在风中枯。风起时,鲜翠欲滴,风歇后,萎成诗行,一字字,一句句,书写在空气中,风雨里,大地上。

最喜金秋,风温不燥,一叶落,一地黄,一秋娴静,闲来漫步树荫下,拾叶寻幽,一天一地的秋思包裹我心,不期然,我亦如佛入定。执一片脆叶,任阳光如水浸漫,凝视通透的脉络,是不是跟人体密而不挤,挤而不乱的血管一样缜密?将一枚喜欢得不行的落叶,夹入书页,翻书时,落目处,便有一季丰盈的蕴藏。

残叶不仅飞秋冬,四季都有。

在江南,以香樟为代表的四季常青树,落叶纷纷往往在春夏。女儿上小学时,春夏时节,最怕轮到打扫班级的卫生包干区。一夜风雨后,满地黄黄绿绿的落叶像刚经历了一场惨烈的战争,尸横遍野。小孩小,残叶多,面对一片狼藉,不犯愁也难。

与女儿犯难不同的是,儿时的故乡,捡落叶是每个孩子必修的生存课。杉树如针一般锐利,哪怕扎了满手的血印子,也满心欢喜,仿佛拾的不是入柴火灶的枯叶,而是白花花的银子。砍柴是大人的活儿,用竹筢扒满筐落叶,对那个时代的孩子来说,是伴随成长的优乐事。时光如水逝去,多少年了,我记忆犹新。也许,爱残叶之心,在那时萌生了,此喜随年岁渐长渐满。

叶落城乡命不同。在乡下,捡拾残叶,是废物利用,化为柴灰,入田地做肥,重又回归大地。城里人,用冷漠无情处之,清扫落叶,倒入垃圾车,费劲巴拉地处理掉。城市街巷绿化树成行,道上难觅落叶芳踪,想来莫不是一种遗憾。

没有落叶的秋天是不纯粹的,少了枯叶飞的城市,缺乏一种气度,少了一些温度,差那么一点风度。好在各大城市“不扫落叶”运动风起云涌,为宜居,为“城愁”,增添一抹自然原色。

13岁那年,一个不逢圩的日子,我独自走在故乡马圩集市上,冷冷清清,空旷无人,凉风习习,躺在地上的阔大的悬铃木残叶,随风行走,哗哗作响,静静凝听,像是有人趿拉一双人字拖,一晃而过。岁月让我忘却了很多人事,此景不关风与月,却一直深深印在脑海中,鲜亮如初。

落叶纷纷坠,仿佛有股无形的力量,拉我回到1988年的秋风里。

三年后,我像一枚离枝的落叶,背井离乡,负笈求学到县城,从此,故乡成了回不去的远方。落叶总有归根的时候,而我却永远回不到从前。

想起作家阿来说的一句话:“有时,离开是一种更本质意义上的切近与归来。”心里莫名地惆怅。叶落有切近,也有归来,而我呢?唯余一颗痴恋残叶的心。人到中年心惴惴,且将残叶赋心事。