城市轨道交通信号系统智能运维

宋小鹏

(中铁通信信号勘测设计院有限公司,北京 100036)

0 引 言

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》中指出智慧城轨蓝图根据“1-8-1-1”的布局结构铺画,即绘制智能城市轨道交通的发展蓝图,建立智能客运服务、智能交通机构、智能能源系统、智能列车运营、智能技术与设备、智能基础设备、智能运维安全以及智能网络管理等8个系统,建设城市轨道云和大数据平台,拟定整套属于我国的智能城市轨道技术标准系统[1]。在8大系统中,智能运维保障系统的建立目标是在保障系统安全稳定的同时,平稳提高运维智能化和安全化运行的水平。一是需建设信号系统自身的智能运维体系;二是建立与智能调度系统协调联动的运行保障体系,通过资源的动态监控、完善配置、精确调度以及协同运行提高城市轨道交通的运行效率与安全控制水平;三是开发互联智能运维分析决策体系,将设备故障预估和健康管理相结合,完成设备全寿命周期管理,提高设备安全运行能力。

1 信号运维难点分析

大型城市轨道交通建设具备网络化的特点,即线网运营里程长、运营场景复杂、客流特征复杂、运行交路复杂、客流短时冲击强以及设备服役负荷强等,由此带来超高的需求,体现在安全保障要求高、乘客服务需求高以及企业运营成本高。上述特点为城市轨道交通的进一步高质量发展带来诸多难题,具体如下。

1.1 安全管控闭环难

网络化运营条件下,地铁系统存在巨量设备设施、客流密度大、随机性强、动态的风险因素耦合关系以及丰富的风险传播途径等问题,造成风险因素的早期感知、提前辨别、预测和警示能力不够。特殊情况依靠被动报告,主动防御控制能力还需进一步提高,运行安全“知-辨-治-控-救”的闭环管理模式很难达到,易形成“小故障、大影响”的局面。

1.2 系统运维协同难

由于传统线路“一线一中心”的设计建设模式,不同专业系统的烟囱式分散建立,信号系统自身故障信息封闭,信息传输依赖于人工操作,对于故障下整体运营和综合调度所产生的影响,缺乏自主分析和处理,不便于整体轨道交通的顺利安全运营[2]。

1.3 巨型系统维护难

在运营和维护方面,地铁拥有大量的设备和设施,在状况检验、维修处理等方面仍然主要依靠人工作业,智能化程度较低,缺乏对维修数据的深度挖掘及分析能力,难以实现状态的预测预警和全寿命周期维修策略的优化。维修模式仍以“故障修+计划修”为主,且设备运维与资产管理联动不足,资产价值属性与物理属性不一致,难以支撑资产管理。上述问题导致企业维修成本较高、维修资源共享低、维修资产与需求无联动、维修模式难以由“周期修”和“故障修”向“网络化集约化状态修”转变。

1.4 可视界面统一难

功能和模式分散、标准不同,这些都是维修工作人员对系统实行维修时重要的不利因素。各个厂家供应的维修系统在功能、人机界面、操作方式等方面不能够兼容,这就为运行部门的设施维修以及对工作人员的分工和培训造成了一定的阻碍。

2 信号智能运维功能规划

转变传统的发展模式,将新一代发展思想理念和智慧技术引入地铁,构建信号智能运维体系。智能化运维是实现智能地铁的关键,以预测与健康管理(Prognostic and Health Management,PHM)等技术为基础,完成地铁设备设施的自我感知、自我诊断及自我决策,准确、精细、精准地掌控状态恶化机理和演化规律,创建动态掌控、风险预警、维护评估与资产控制的封闭链,在整个生命周期内维持可靠性,并减少运营和维护成本[3-6]。智能化运维的关键性能包括智能传感诊断、智能分析预警、智能运维操作以及智能资产联动,完成维护管理从经验支持向数据支持的转化,维修模式从“故障维修”、“计划维修”转为“状态维修”、“预测修”,形成轨道交通网络集约维护新模式。

2.1 智能感知诊断

智能感知诊断通过视频分析、图像智能识别、边缘计算等技术对设备服役数据进行实时感知,包含运行健康感知、身份感知、位置感知以及运行环境感知等。在此基础上,自动辨识评价设备设施健康状态、主动诊断报警设备设施的故障病害,并通过建筑信息模型(BuildingInformation Modeling,BIM)技术等实现可视化管理与状态的可视化查看,及时了解设施的健康状况,为智能维护奠定数据基础。

2.2 智能分析预警

智能分析警告是基于感知和诊断信息的深度发现,从故障数量、位置、频次等维度分析状态演化机理与规律,将设备状态数据与行车数据、客流数据、环境数据以及不同设备设施状态间数据等进行多源数据关联分析,分析劣化趋势、预测健康状态、评估使用寿命、辨识与预警安全风险并建立相应的知识库,在此基础上对维修策略、维修计划等进行智能编制与优化,掌握设备设施劣化机理与规律,分析故障原因,提高维修决策水平,为预防性维修作业提供参考。

2.3 智慧维修作业

智慧维修评价基于设备实时运行数据、健康状态分析预警数据以及维修决策数据实现一键故障报修、电子作业派发、维修资源综合配置优化以及远程维修处置与监视等功能,可以实现设备运维的物料管理、工单管理、故障代码管理、设备履历管理、人员岗位管理以及工艺标准管理等,提高运维效率和质量。维修作业完成后,管理人员可根据作业后的设备运行状态对作业质量进行跟踪与评价,实现质量控制管理[7-10]。

2.4 智能资产联动

智能资产联动统一材料、设备的粒度和资产管理,建立相应的编码,有效支撑物资的采购、订单管理、仓储管理、供应商管理、物料管理以及需求领用管理,高效支持资产在整个生命周期内的购买、使用、库存、折旧、报废以及更新改造等精细化管理需求,实现零部件智能化跟踪优化、资产革新改良措施智能化编制与完善等,为企业资产保值、增值创造条件。

3 信号智能运维平台架构

3.1 线网级

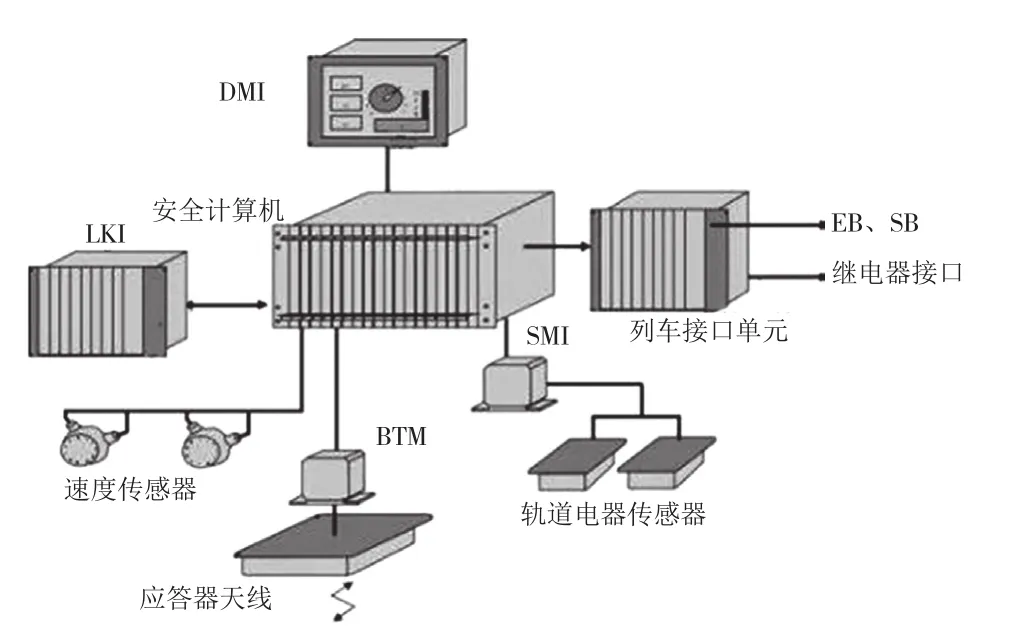

信号在线监测包括运维保障一体化综合管理、车载运维数据分析诊断、道岔健康监测管理以及关键设备和接口的检测(例如ATP/ATO设备(图1、图2)、ATS设备、数据通信设备、测速仪等)。通过开展关键设备在线监测、数据分析,挖掘设备隐患,评估系统可靠性,对故障进行预警和应急处理,从而实现运维综合管理一体化,降低运行和维护成本,提升设备可靠性。

图1 ATO设备

图2 ATP结构

在云端配置数据库服务器,用于存储海量数据,包括各线路信号状态数据、模拟量数据、运营管理数据等。在云端配置应用服务器,用于承担线网核心数据处理业务。在云端配置线路接口服务器,用于与信号相关子系统、站机设备进行数据接口对接,承担线路数据预处理等相关业务。配置一台线网级运维保障操作终端,为用户提供线网级交互终端,用于人机交互。此外,为满足信息安全等级保护的要求,配置相应防火墙。

3.2 线路级

在设备集中站、车辆段/停车场设置智能运维站机系统,与道岔缺口监测、电源屏、计轴、全电子联锁、微机监测以及视频监控等系统进行对接,以获取所需数据。在控制中心设置线路服务器,与控制中心电源屏接口进行连接,获取控制中心电源屏数据;与控制中心网络硬盘录像机接口进行连接,获取控制中心视频录像数据;与控制中心环境监测接口进行连接,获取控制中心环境数据。通过线路服务器对本线路所获取的数据进行存储和分析,并通过防火墙与线网信号智能运维平台进行连接,上传平台所需的线路运维数据。

4 结 论

利用大数据、云平台对线网进行智能运维控制是城市轨道交通系统的运行基础,这一运维模式弥补了传统设备人工控制的不足,在运行模式上实现了较大的突破。实践证明,通过该方式对故障数据进行采集与分析,能够自动检测该设备出现故障的具体位置,既提高了精确度,又提升了运维效率。由此可知,随着城市化进程的推进,城市轨道交通智能运维系统将会实现全新的发展。