1990年至2019年国际刺灸穴位研究热点领域动态演化的可视化分析*

曲一诺,臧晓明,孙 咪,朱雪松,王聪聪,董媛媛,孙曼索 ,崔逸菲 ,张 烨 ,谭奇纹 ,**

(1. 山东中医药大学附属医院 济南 250014;2. 山东中医药大学针灸推拿学院 济南 250014)

1 引言

1990 年美国创办了International Journal of Clinical Acupuncture(《国际临床针灸杂志》),这是世界上最早的收录针灸学相关研究的英文期刊,并向全世界公开发行,极大的推动了中医针灸治疗的发展与穴位这一传统中医理论的国际传播,揭开了国际上针灸学术研究的序幕。针灸医学也正通过SCI(Science Citation Index)论文这一高水平平台和桥梁[1],向国际展示刺灸穴位研究成果,国际相关研究者也正通过这一平台客观了解及评价针灸医学[2]。SCI 不仅可以作为当科学技术文献的索引工具,并且可以对国际针刺穴位研究成果进行定位、定向、定性和定量的分析研究[3]。但是基于SCI 论文体系的国际刺灸穴位研究状态,尚鲜有全面系统报道分析及可视化的呈现。

本研究主要采用CiteSpace[4]和Vosviewer[5]可视化工具对美国ISI网络Web of Science(WOS)数据库中检索获得的近30 年以来在SCI 期刊上发表的有关刺灸穴位文献发表信息进行系统性研究。突破传统研究的固有模式,利用大数据的优势,从发文趋势、国家、关键词方面对刺灸穴位研究的分布与热点趋势进行1次较为完整、创新的缕析与总结。利用文献计量学及可视化分析理论方法,总体回顾与缕析国际针灸穴位刺激SCI收录的情况及在全球范围内研究的整体情况和动态变化轨迹[6];对高频关键词,关键词聚类以及关键词时间线进行可视化分析,以图谱的形式直观清晰的呈现出国际刺灸穴位研究的主要研究领域及热点科学方向的动态演化趋势[7]。旨在揭示国际针灸临床研究领域的学术现状与定位,试图探究刺灸穴位研究国际研究未来发展方向,从而为针灸医学的国际传播提供可靠的参考依据。

2 研究方法

2.1 数据处理

本研究采用Web of Science 核心期刊集为来源数据库,以“针灸与穴位”为主题进行检索,其中检索式为:Ts=((acupunctur*OR moxibustio*AND(acupoin*)),选择语种为“English”,文献类型为“Article”,时间跨度选择为1990-2019,得到有效文献共1698 篇,并将记录内容设定为“全记录与包含所引用的参考文献”进行下载并保存为纯文本格式(TXT)。

2.2 研究工具

Cite Space V 知识可视化软件是由美国德雷赛尔大学陈超美(Chaomei Chen)开发的1 种多元、分时、动态的知识图谱绘制工具。利用可视化引用分析科学文献中所包含的基础知识,并可以通过文献与视觉交互的数据挖掘方式来促进分析推理,从而有效地帮助读者更好地理解他们所从事的研究领域[8]。Vosviewer是利用可视化vos映射技术的1个书目计量构建工具,它可以基于共被引数据或者共现数据来构建图谱,与此同时它也是1 个易于使用的查看器,可以显示地图的各种不同的方式,并且不同的方式强调地图的1 个不同侧面[9]。

2.3 研究程序

使用CiteSpace5.5 R2和Vosviewe1.1.6软件的研究程序主要包括以下几个方面。第1步,文献检索,下载数据。将数据存档为纯文本格式。第2步,数据清洗。通过data-import-wos-remove duplicates 程序对数据进行去重操作。第3 步,建立项目。以清洗后的数据作为研究对象,建立并储存运行工程记录。第4步,阈值设定。时间阈值具体设定为1990-2019 年,节点阈值主要以topn 为主。第5 步,图谱修剪以及可视化。对于citespace 产生的图谱部分采用MSt 方法进行修剪,以静态的方式显示。采用Citespace 对关键词聚类结果进行研究,应用Vosviewer对关键词密度结果进行可视化。

3 结果分析

3.1 发文趋势分析

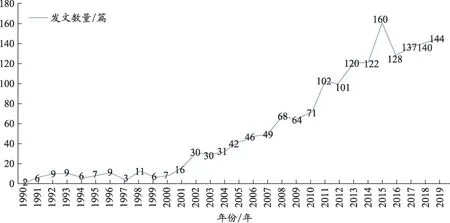

图1 1990-2019年刺灸穴位国际SCI文献发表数量

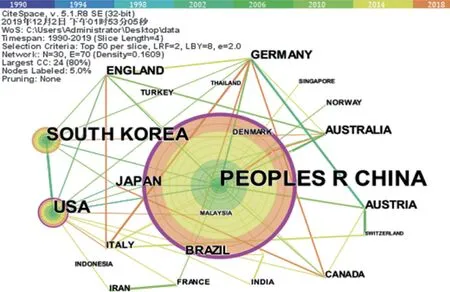

图2 1990-2019年刺灸穴位SCI文献发表国家及区域合作图谱

通过针灸对穴位刺激进行治疗的研究逐渐广泛研究并实践于临床,但是在不同的时间区域中,研究关注的程度具有差异性,见图1。根据图1可以看出在国际范围中刺灸穴位领域的发文水平呈现上升的趋势,且整体历经了发展初期(1990-2000 年)、缓慢期(2001-20010年)和快速发展期(2011-2019年)。具体文献发表量可见在初期阶段,共发文献为75 篇,平均水平为6.8 篇/年;在缓慢期发文数量总共为447 篇文献,平均水平为44.7 篇/年;在发展快速阶段共发文为1154 篇,平均水平为128.2 篇/年,相比较后较为突出的是在2015年是该领域文学发展的最高峰期,文献数量为160篇达到“峰值”。通过以上数据研究发现相较于上1 阶段的文献总量以及平均发文水平均呈现出“爆发式”增长,且增长态势逐年突显。从文献发表数量角度可见随着更多的国家和地区对刺灸穴位领域进行了相关的研究,利用针灸刺激穴位治疗疾病的研究逐渐迎来了研究发展的繁荣时期,同时提示中医针灸这一治疗手段正逐渐被国际认可。

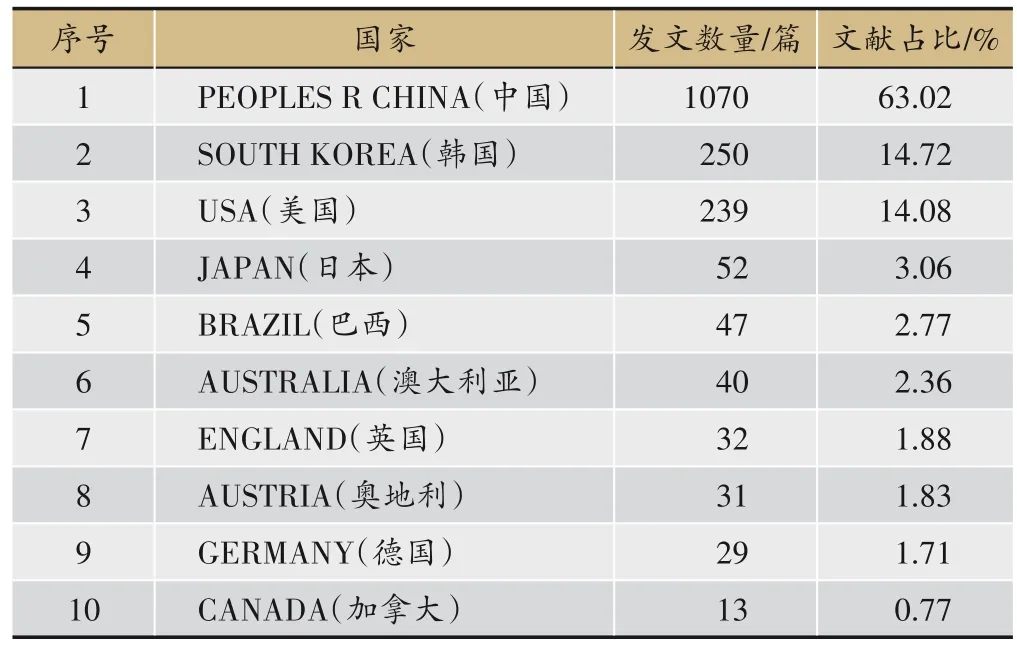

3.2 研究国家分布及合作特征分析

图 2 是将文献导入 Citespace 软件,以“country”作为节点,以每阶段发文数量前50的国家进行可视化分析。图谱中色彩鲜艳的节点表示国家,节点的大小表示对应国家发文的数量,发文数量越多节点越大。此外连线表示国家之间合作关系,节点和线条的颜色均表示对应的时间。

首先从图2 中可以看出,国际上很多国家对针灸刺激穴位具有一定的关注度。其中中国在图中显示最为突出,对应的节点最大,同其他国家与地区相比研究发展领先态势显著,结合表1 可见中国发文数量为1070 篇,占总文献的63.02%位居第1,相较于其他国家及地区领先优势明显。其次韩国发文数量为250篇排在第2 位,占比为14.72%,其余依次为美国、日本、巴西、澳大利亚、英格兰、奥地利、德国和加拿大等国家也具有较高的发文数量。此外,从合作关系可以看出,国家之间合作关系网络较多,并且主要围绕着中国展开,在世界范围内已逐步形成以中国为核心的国际科研合作网络。同时可见,各节点之间的连接的连线较细,表明了各国家与地区之间虽然存在着较为广泛的科研合作关系,但是之间合作强度相对较低,刺灸穴位研究领域国际学术合作网络的构建仍有待进一进步加强。最后从国家与地区地理分布可以看出,针灸刺激穴位的研究主要分布在亚洲、美洲和大洋洲,并且在前十高产国家中,亚洲总占总文献为80.8%。综合以上可以看出,起源于中国的针灸刺激穴位治疗法由中国作为学术研究的发展源头[10],在近30 年间已逐渐辐射到亚洲的其他国家以及美洲和大洋洲。到目前为止,在国际范围内,以中国为代表的亚洲地区具有较多的研究成果,中国在世界范围内在刺灸穴位研究领域具有较高的国际学术话语权[11]。

表1 1990-2019年刺灸穴位SCI文献发文数量前十国家

图3 1990-2019年刺灸穴位SCI文献关键词密度视图

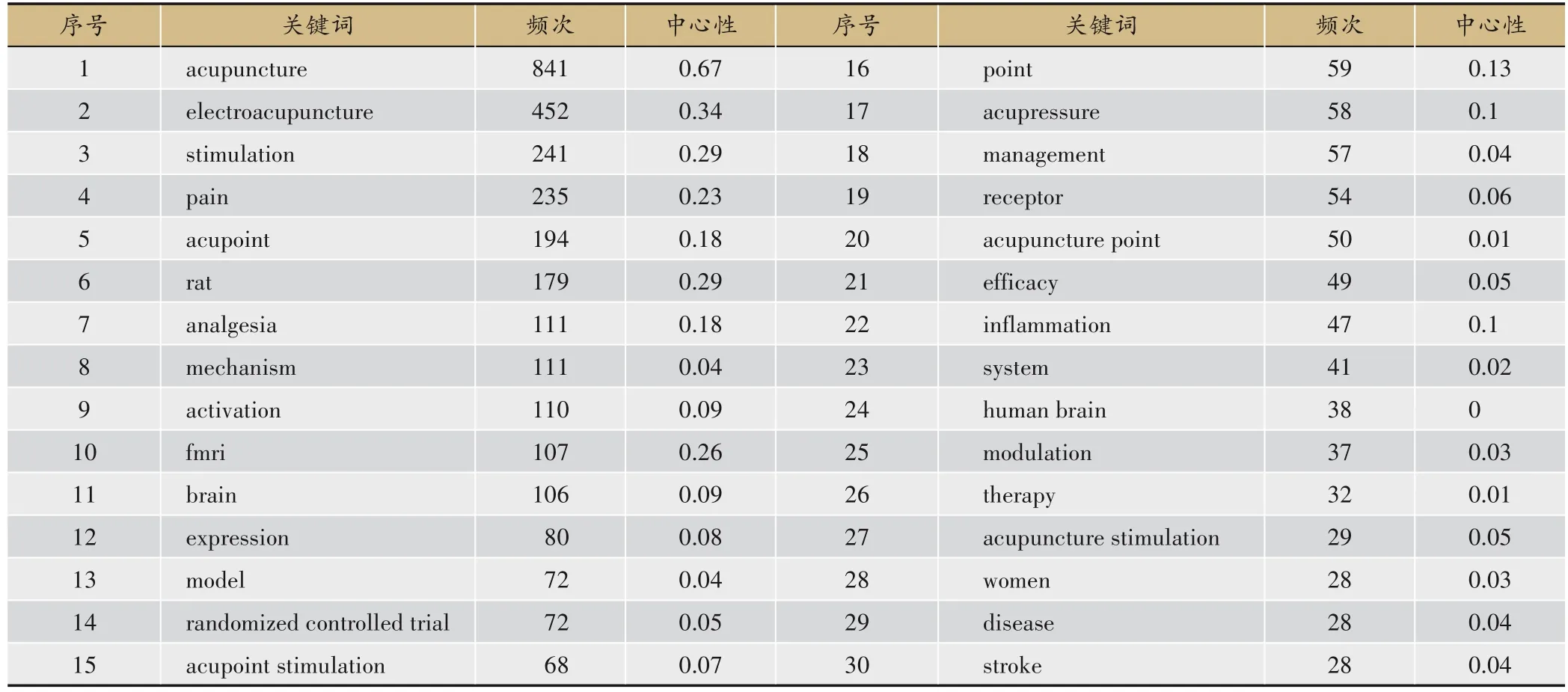

表2 1990-2019年刺灸穴位SCI文献高频关键词表

3.3 国际针灸穴位研究热点分析

关键词是文献检索的重要依据之一,能够高度概括和凝练文章研究的主要内容,可以直接明确该领域的主要研究趋势及热点[12]。因此本研究通过对关键词频次、中心性以及相关性的特征进行分析,来初步界定国际刺激穴位研究的重点领域和热点方向动态演化趋势,并以可视化图谱的形式进行直观的呈现。

3.3.1 关键词密度分析

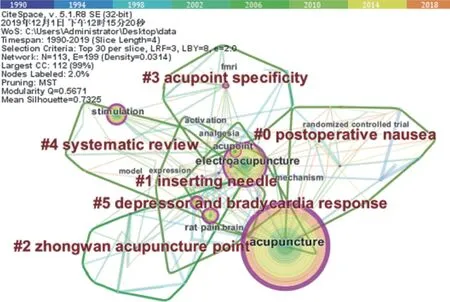

下图3 是将数据处理后导入Vosviewer 软件,以keyword为节点,以co-occurrence(共现)关系进行可视化。图中每个节点对应1个关键词,节点的大小,对应其权重的比重,越接近于红色区域其权重越大,提示代表该领域研究的核心热点。

图4 1990-2019年刺激穴位研究关键词聚类图谱

结合图3 以及表2 可以看出,国际上针灸穴位的研究涉及比较广泛。第一,从研究频次来看,检索相关关键词中除acupuncture(针灸)和electroacupuncture(电针)作为刺灸穴位研究领域中核心关键词出现的频次分别为841 次和452 次之外,stimulation(刺激)为出现频次最高的关键词(241 次),说明了针刺刺激包括电针刺激的刺激作用是该领域研究的重要点之一。其次pain(疼痛)的频次为235次排在第2位,提示该领域对于针灸的镇痛作用进行了较为广泛且深入的探究,且从一定角度上也可反映出刺灸疗法在世界范围内对疼痛症状或对疼痛类疾病的已逐步显现出其临床疗效的优势。此外,mechanism(机制)、fMRI(功能磁共振成像)、brain(大脑)、acupoint stimulation(穴位刺激)、efficacy(功效)、acupuncture(针灸)、stimulation(刺灸刺激)、women(女性)、stroke(中风)等等也是刺灸穴位国际研究中探究的热点领域与方向。第二,从中心性来看,stimulation(刺灸刺激)中心性为0.29、rat(大鼠)中心性为0.29、FMRI(功能核磁共振)中心性为0.26、pain(疼痛)中心性0.23、analgesia(镇痛),中心性0.18 等关键词均具有较高的中心性,表明了上述研究方向所对应的节点在图谱结构中处于比较重要的学术研究地位。第三,从研究热点密度来看,acupuncture(针灸)、electroacupuncture(电针)、pain(疼痛)、analgesia(镇痛)、activation(激活)和rats(老鼠)为主要的第1梯队,处于图谱的红色地带,一定层面上代表了近30 年间国际对刺灸疗法研究的主要研究思路与方法。fMRI(功能磁共振成像)、modulation(调节)、efficacy(功效)等处于第2 梯队,处于黄色与红色的交叉之间,可见刺灸疗法的功效以及其治疗效果中对机体的调节作用是国际相关研究者热衷探究的方向。此外,fMRI 作为现代医学,以影像学方法呈现刺灸经穴治疗效应,为刺灸穴位干预的反应和调节作用提供了客观的证据。其次systematic review(系统回顾)、acupuncture stimulation(针灸刺激)、neurons(神经元)、placebo(安慰剂)等关键词处于绿色和与黄色的边缘。

由此可见,随着刺灸疗法的广泛推广与应用,随之对其探究的角度也与之深入。采用现代医学的角度对刺灸穴位效应的作用机制开展广泛的基础研究,试图为刺灸穴位疗效提供更为客观和科学的理论依据。于此同时,在国际范围的研究中也不乏对刺灸疗法的争议与质疑,其中安慰效应,即不作用于特定的经络、穴位上,也无需得气而能产生疗效的1 种效应,是很多国际相关研究者关注的研究方向。同时,还诱导出一系列对刺灸疗法中安慰剂效应的探讨与应用。例如,1998 年发表在国际顶级医学杂志Lancet中对Streitberger 安慰针具的研究报告以来[13],Streitberger 安慰针具已广泛应用于国内外针灸临床试验中,用于对刺灸穴位效应的研究与验证。此后还陆续出现了Park、Takakura 等安慰针具。

3.3.2 关键词聚类分析

对文献关键词聚类分析对追踪刺灸穴位国际研究热点具有极高的科研价值。下图4是利用Citespace软件采用“minimun spanning tree”对关键词进行共现图谱绘制,在可视化图谱基础上,对关键词聚类的具体信息进行描述性统计,并绘制成下列表3。

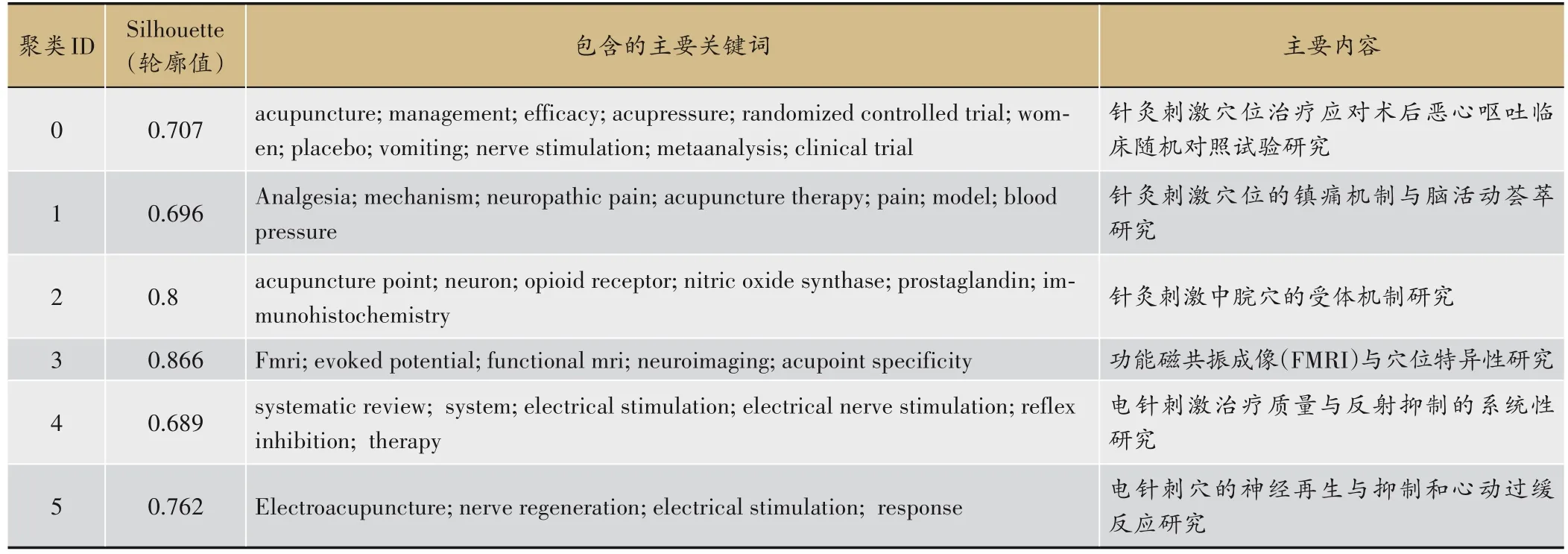

表3 关键词聚类信息表

根据图4 可以看出,在1990-2019 年期间国际上针对针灸刺激穴位的研究热点主要归纳为6 大类,分别是#0-5。其中聚类#0 postoperative nausea(术后恶心)的单独轮廓值为0.707,共包含了acupuncture(针灸)、management(疼痛管理)、acupressure(穴位按压)、randomized controlled trial(随机对照试验)、placebo(安慰剂)等23 个关键词,主要对针灸刺激穴位应对术后恶心呕吐效果与临床对比研究;聚类#1 inserting needles(针刺透皮)的单独轮廓值为0.696,主要包含了Analgesia(镇痛)、mechanism(作用机制)、neuropathic(神经性)、pain(疼痛)、acupuncture therapy(针灸疗法)、model(模型)、blood pressure(血压)等22 个关键词,主要研究了针灸刺激穴位的镇痛机制与脑活动;聚类#2 zhongwan acupuncture point(中脘穴)的单独轮廓值为0.8,排在图中的第2 位,主要包含了acupuncture point(针灸穴位)、neuron(神经元)、opioid receptor(阿片受体)、nitric oxide synthase(一氧化氮合酶)等15个关键词。该聚类主要研究了针灸刺激中脘穴后相关受体的研究;聚类#3 acupoint specificity(穴位特异性)的单独轮廓值为0.866,是所有聚类中同质性最高的聚类,主要包含了FMRI(功能磁共振成像)、evoked potential(诱发电位)、neuroimaging(神经影像学)、acupoint specificity(穴位特异性)等14 个关键词,主要针对电针功能磁共振成像与穴位特异性进行了研究;聚类#4systematic review(系统综述)的轮廓值为0.689,主要包含了systematic review(系统综述)、electrical stimulation( 电 刺 激 )、electrical nerve stimulation(神经电刺激)、reflex inhibition(反射抑制)、therapy(治疗)等13个关键词,该聚类主要对电针刺激治疗质量与反射抑制进行了系统性的综述研究;聚类#5depressor and bradycardia response(抑制和心动过缓反应)轮廓值为0.762,主要包含了Electroacupuncture(电针)、nerve regeneration(神经再生)、electrical stimulation(电刺激)、response(反应)等10 个关键词,该聚类主要针对抑制和心动过缓反应以及电针刺激穴位的神经再生功效进行了研究。

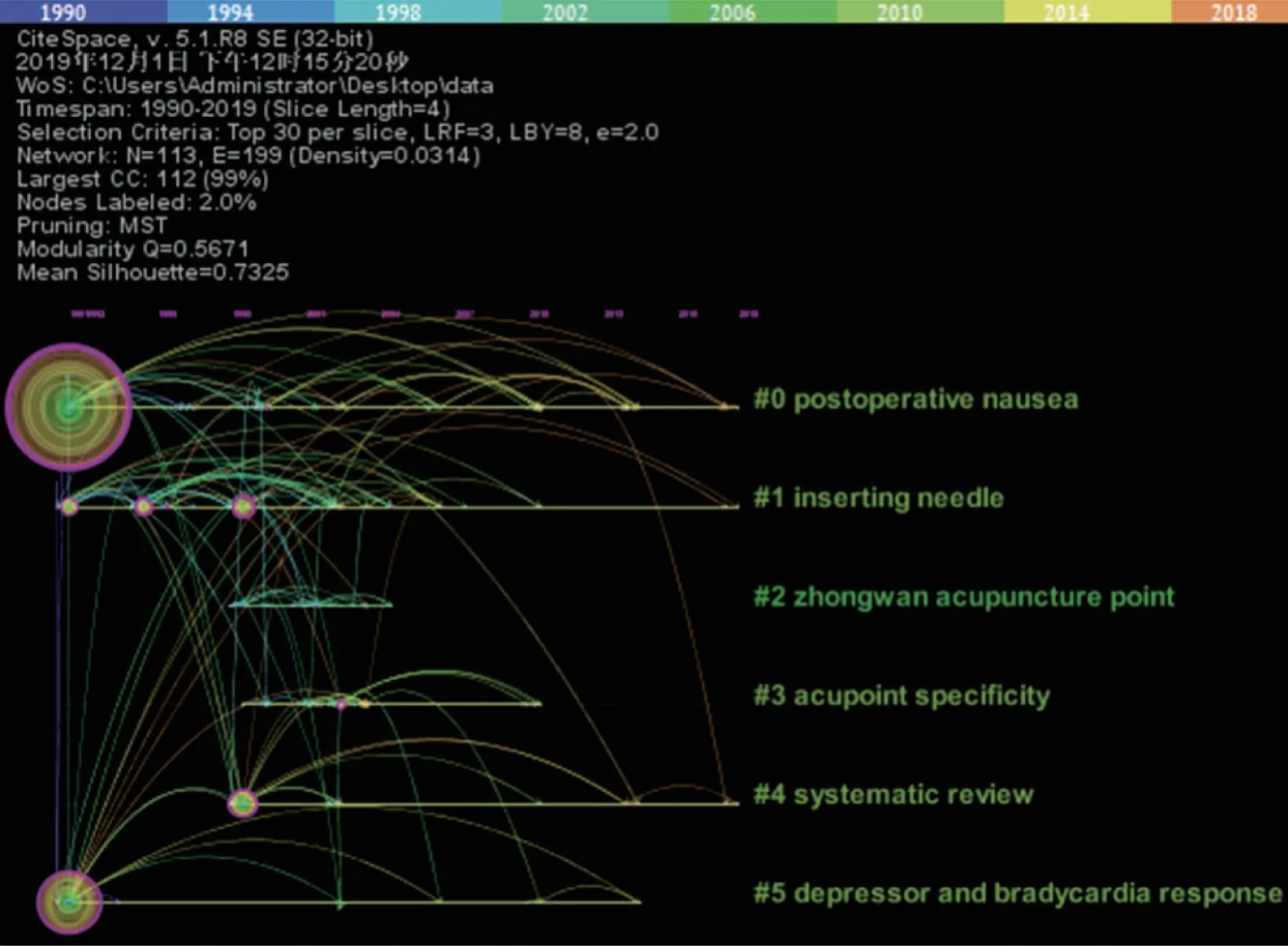

3.3.3 关键词时间线分析

图5是聚类结果的时间线展示。根据聚类的时间维度来看,聚类#0 postoperative nausea(术后恶心)和聚类#1inserting needle(针刺透皮)的时间跨度为1990-2019 年,表明了这两个聚类包含的关键词研究时间起步最早,并且时间维度上最持久,不仅为刺灸穴位研究以来的先驱研究领域,且持续成为了针刺穴位相关研究的热点方向。 其次#2 zhongwan acupuncture point(中脘穴)的时间跨度为1998-2004年,时间维度上最小,提示在该时段内虽然引起了一定时间对中脘穴研究的热潮,对中脘穴的临床应用与研究一度成为穴位研究的核心,进而推动了刺灸穴位研究的热潮,但围绕该穴位的临床应用与疗效评价未形成持续深入的长期探究;#3 acupoint specificity(穴位特异性)的时间跨度为1998-2010 年,该时段,国际针灸穴位研究的方向倾向于对针灸特异性效应的内在机制的阐述,着重研究针灸特异性效应的特点及潜在机制,为进一步完善针灸研究体系,提供了有效的科学依据。#4 systematic review(系统综述)的时间跨度为1998-2019 年以及#5 的时间跨度为1990-2013年。综合以上可以看出,在时间维度上,#0、#1和#5包含的关键词研究时间最早,而#2、#3 和#4 相对较晚。从热点来看针灸刺激穴位领域的研究较多的集中在电针FMRI 研究、针灸刺激穴位的实际临床应用、受体机制研究、脑网络活动研究、神经再生功效研究以及系统性的针灸刺穴治理质量的评估。

图5 1990-2019年针灸刺激穴位研究领域关键词聚类时间线图谱

4 总结与展望

综合对多维度的关键词分析可以看出,刺灸穴位SCI 文献研究中所涉及到刺激穴位方法中除传统针刺外,电针刺激穴位的方式也得到了较为广泛的国际应用。在国际视野下,以fMRI对刺灸穴位治疗的刺激作用和功效的探究发挥了重要的神经影像学作用,为刺灸疗法的治疗效应提供了可靠的理论依据。目前在刺灸穴位的国际研究中,疼痛性疾病依然是针灸的主要适应症之一。在临床应用方面针刺穴位可有效地对急性痛、慢性痛、癌痛等起到镇痛作用。同时针刺还可产生针刺麻醉效应。同时,近30年间从分子和基因水平,从神经、体液和经络等角度,对穴位刺灸的镇痛机制进行多学科的研究,逐步对针刺镇痛的作用机制进行了比较全面合理的解释。由此提示,在国际研究中,刺激穴位所产生的镇痛作用为刺灸疗法的核心治疗功效。

穴位刺灸疗法虽逐渐被不同国家和地区认可并进行推广,对针灸穴位的研究挖掘也逐渐迎来了发展的繁荣时期,但是近30 年的研究发展演化可见,中国仍,为针灸穴位研究的主要发文国家,这一现状一方面体现了在国际范围内中国在针灸领域学术影响力的主导地位[14],另一方面也反映出了到目前为止,针灸刺激穴位的研究更多来源于中国,刺灸穴位的研究与应用在国际领域推广应用还相对有限[15]。穴位刺灸疗法作为一种相对复杂的治疗方式,其干预措施具有传统中医中经络学说的鲜明特点,对其临床疗效的评价可被多种复杂因素所影响[16],因此如何在保持针灸自身治疗特性的基础上结合现代医学的研究模式,从而并获取高质量高水平的研究数据支持,成为针灸穴位治疗能否在其他国家和地区得到更广泛认可的关键学科问题[17]。尽管国际对刺灸穴位的研究已具有一定的规模性和层次性,但如何让针灸刺穴的治疗方式更为广泛的推广到全世界仍需对其研究方法的标准性、循证化进行进一步的提高与完善。