工作重塑与员工幸福感的关系研究:基于自我决定理论的跨层次模型

后玉蓉 吴群琪 桂嘉伟

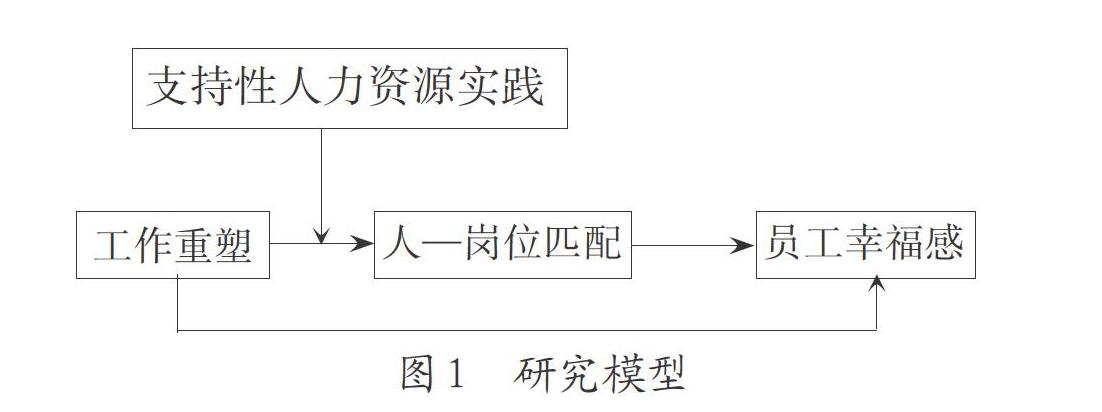

[摘要]在对西安等地区302名单位员工进行问卷调查的基础上,探索工作重塑是否影响、如何影响员工幸福感。以自我决定理论为切入点,构建了工作重塑、人—岗匹配、员工幸福感以及支持性人力资源实践四个变量间的研究模型。结果显示:工作重塑正向影响员工幸福感;人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起到了部分中介作用;支持性人力资源实践调节了工作重塑与人—岗匹配之间的关系,同时调节了工作重塑通过人—岗匹配的提高影响员工幸福感的间接效应。

[关键词]工作重塑;员工幸福感;人—岗匹配;支持性人力资源实践

一、引言

幸福是人类一直在追求的目标,也是管理学等领域的研究热点。因此,深入探究如何提高员工幸福感有重要意义。Zheng等通过实证研究将员工幸福感(Employee Well-being,EWB)分为三个维度:生活幸福感(Life Well-being,LWB)、工作幸福感(Work Well-being,WWB)和心理幸福感(Psychology Well-being,PWB)。生活幸福感指员工对其生活质量的整体评价,如生活满意度指标;工作幸福感指员工对其目前所从事工作的满意程度、体验到的工作意义的整体评估;心理幸福感指员工对自身潜能发挥、才能展现以及目标实现的认知及体验[1]。国内外学者对员工幸福感前因的研究主要集中在个体层面,如员工工作动机[2]、领导层面,如服务型领导[3]、组织层面,如高绩效工作系统[4],从工作重塑(Job Crafting,JC)的新视角对工作重塑与员工幸福感之间的作用机理的探讨不是很多。工作重塑作为员工改变工作情境,重塑工作特征,提高工作意义的重要方式[5],逐渐成为了组织行为学领域的研究热点。工作重塑作为一种工作的重新设计方式,可以提高员工幸福感、改善其工作绩效[6],进而改善组织绩效[5]。然而从整合的视角对工作重塑与员工幸福感之间的作用机理的探讨还比较鲜见。综上所述,本研究将从生活幸福事情、工作幸福感以及心理幸福感的整合视角探讨工作重塑与员工幸福感的关系。

自我决定理论(Self-Determination Theory)指出个体具有三种基本的心理需要。关系需要:个体需要感觉到自己与他人的联系,自主需要:个体需要对自己行为的自主安排,胜任需要:个体需要感知到自己能胜任做某事。当这三种基本心理需要得到满足时,个体的幸福感将进一步提升[7]。因此,本研究将以自我决定理论为理论基础对工作重塑与员工幸福感之间的作用机制进行进一步探讨。具体来说,当工作重塑通过促进人—岗的匹配进而满足个体三种基本心理需要时,个体更容易体验到幸福感。

此外,自我决定理论认为,外部情境因素会通过满足员工的三种基本心理需要、进而提升员工幸福感。在本研究中,工作重塑行为的产生会影响人—岗匹配,进而对员工三种基本心理需要的满足程度产生影响,在此过程中,组织层面的支持性人力资源实践(Supportive Human Resource Practice,SHRP)强调的是组织“对员工进行的投资及对其贡献的认可”等一系列人力资源管理活动[8]。社会交换理论表明,员工在获得组织支持后,会根据支持程度,形成对组织的认同感,高度的组织认同感能够为满足员工的多种需求提供条件,进而使得其幸福感进一步提升[9]。因此,当组织实施不同程度的支持性人力资源实践时,工作重塑对人—岗匹配的效用也不同,进而对员工基本心理需要满足的程度也会不同。即支持性人力资源实践构成了工作重塑能否顺利实现人—岗匹配影响员工基本心理需要的满足,进而影响员工幸福感的重要边界条件。

综合上述分析,本研究将基于中国情景,以自我决定理论为切入点,探讨人—岗匹配的中介作用及支持性人力资源实践的调节作用,以明晰工作重塑与员工幸福感之間的作用机制,为提高员工幸福感提供系统的理论指导。

二、 理论与假设

1. 工作重塑与员工幸福感

工作重塑指的是员工实施的一种主动行为,包括三种重塑方式:任务重塑、关系重塑及认知重塑。任务重塑:对岗位上任务的范围、类型等做出主动改变,如从事具有挑战性的工作以发挥自身潜能,实现自我价值。关系重塑:主动改变交往的范围及交往质量,如主动帮助有困难的同事等,扩大自己的交际圈。认知重塑:个体对工作在主观上的认知改变。显然,认知重塑属于个体的心理活动范畴,而任务重塑和关系重塑属于个体的行为范畴。考虑到不同范畴作用机理及其表现形式的差异,本文选择后者对工作重塑维度的界定,不考虑认知重塑对员工幸福感的影响。还有的学者根据研究的需要,只选择工作重塑定义中某一维度与员工幸福感之间关系展开研究[10]。因此,选择任务重塑与关系重塑两个维度进行本研究具备一定的合理性和可行性。

本文初步推断工作重塑正向影响员工幸福感。首先,员工通过任务重塑如增加工作内容、参与更有挑战性的任务等能够进一步提升其能力,实现自我价值,增加员工心理幸福感;其次,员工通过关系重塑,一方面会与更多的同事进行互动交流,扩大交际圈,获得其工作反馈、支持及对其日常生活的帮助,另一方面与其上司形成高质量的领导成员交换关系,领导会更加关注员工除工作以外其他方面如生活方面的需要,帮助化解员工在生活上的难题,提升员工的生活幸福感;最后,通过关系重塑形成的良好工作关系能够使员工更加投入工作。Duffy等学者的研究结果表明:工作意义与员工工作满意度、生活满意度(工作幸福感、生活幸福感的重要衡量指标)成显著的正向关系[12],此外,员工通过任务重塑如缩减不能很好发挥自己优势的岗位任务以避免过高工作要求对其造成的工作压力等负面影响,进一步使其工作幸福感免受损害[13]。

基于以上分析本文提出,H1:工作重塑对员工幸福感有正向影响。

2. 人—岗匹配的中介作用

人—岗匹配包括两个方面:能力与要求和供给与需要相匹配[14],前者表明了个体所具备的能力(知识、技能等)与岗位要求的匹配性;后者反映了工作与员工需要(金钱、归属感、工作自主性及个人成长等)的匹配程度。

以往研究已证明:工作重塑显著积极影响人—岗匹配[15],而任务重塑能够增加要求—能力匹配度,关系重塑能够改善需要—供给匹配性。首先,在任务重塑层面上,员工根据自己的优势、技能、能力等有针对性的选择适合的工作任务、改变工作任务范围(如从事多样性的任务)及完成任务的方式,不断挑战自己、开发多种工作技能、提高工作能力,增加要求—能力匹配程度;其次,在关系重塑层面上,员工在主动关心、帮助他人的过程中能够认识到自身所具备的品质、技能的有益之处,提高自我效能感,展现自我价值[16]。此外,在帮助他人的同时,也会获得来自外在环境的支持、相关的信息等宝贵资源及工作反馈指导等,实现个体需求的满足,提高需要—供给匹配。

基于以上分析本文推断,H2:工作重塑对人—岗匹配有正向影响。

自我决定理论表明,基本心理需要的满足会对员工至关重要。当外部情景因素或个体内在因素能够支持三种基本心理需要的满足时,个体的自主动机会得到加强,幸福感进一步提升[17]。张征等从社会交换理论的视角指出,人—岗契合程度积极影响员工的幸福感[18];而人—岗匹配显著正向影响员工心理需要(胜任需要)的满足[19]。此外,当员工与其同事、领导或下属等组织内部成员进行互动沟通从而形成良好的工作关系时,其关系需要得到了满足。当员工感知到自身与岗位相匹配时,表明该岗位能够支持其需要的满足,如对工作自主性的满足。

基于以上分析本文提出,H3:人—岗匹配对员工幸福感具有正向影响。

根据人—环境匹配理论,个体内在因与外部情景因素会共同作用于对人—岗匹配的感知与评估,进而正向影响工作满意度等[20]。通过上述分析得知,工作重塑作为组织层面工作设计的新视角,能够实现人—岗的匹配,使员工获得心理需要的满足,增加其对幸福感的感知,即人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起着中介的作用。

基于以上分析本文提出假设,H4:人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起到中介的作用。

3. 支持性人力资源实践的调节作用

Allen等将支持性人力资源实践定义为:包括员工决策参与、公平奖惩、成长空间三个维度的人力资源实践活动[8]。支持性人力资源实践聚焦于“支持”,不限于工作方面的支持,如与工作相关高价值信息、资源投资及胜任力培训等,还涉及员工心理需要等多方面,如关注员工对安全感等需要的实现。

本文推断不同支持程度的人力资源管理实践会影响工作重塑对人—岗匹配的作用。具体来说,与低支持程度的人力资源实践相比,高支持程度的实践更关注员工的发展和需要的滿足。首先,公平奖惩会创造员工之间公平竞争的文化氛围,从而增加其对组织规章制度规定等方面的认同感;决策参与、及时意见反馈及授权等能让员工形成自己有被领导重视的认识,进而对组织层面的支持性人力资源实践产生良好的认知体验,提升组织认同感[21];而组织认同能够让员工的多种需求,如关系需要等得到满足,进而会提高员工对工作与自身供需其匹配度的感知[22]。其次,成长空间指的是组织对员工计划实施的多方面培训及对其职业发展的重视,通过培训提高员工沟通表达、综合分析等多种工作能力,增加其自我效能感[23],改善要求—能力匹配度,满足员工需求,提高人—岗匹配。

基于以上分析本文提出假设,H5:支持性人力资源实践对工作重塑与人—岗匹配间的关系具有调节作用。具体而言,当组织实施高支持性人力资源实践时,工作重塑与人—岗匹配的正向关系更强,而当组织实施低支持性人力资源实践时,工作重塑与人—岗匹配的正向关系更弱。

综合上述分析,本研究提出在研判工作重塑与员工幸福感间的关系基础上,探讨了人—岗匹配的中介作用和支持性人力资源实践实践的调节作用。具体来说,即为:人—岗匹配在工作重塑和员工幸福感之间的关系(H4);支持性人力资源实践在工作重塑与人—岗匹配之间起调节作用(H5)。根据上述假设4和假设5的联系,本文推断支持性人力资源实践调节了人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感间的中介作用,构成了被调节的中介作用。具体而言,当组织实施低支持性人力资源实践时,工作重塑对人—岗匹配的影响较小,在经由人—岗匹配的中介作用后工作重塑对员工幸福感也会产生较小的影响。反过来,当组织实施高支持性人力资源实践时,工作重塑对人—岗匹配的影响更大,在通过人—岗匹配的中介作用后工作重塑对员工幸福感的正向影响也增大。

基于以上分析本文提出假设,H6:支持性人力资源实践调节了工作重塑通过影响人—岗匹配进而对员工幸福感产生的间接影响,在低支持性的人力资源管理环境中,人—岗匹配的间接影响较小。

研究模型见图1。

研究模型图说明了工作重塑与人—岗匹配之间的关系,人—岗匹配与员工幸福感之间的关系,工作重塑与员工幸福感之间的关系以及支持性人力资源管理实践在工作重塑与人—岗匹配之间的调节作用。

三、 研究设计

1. 样本选取

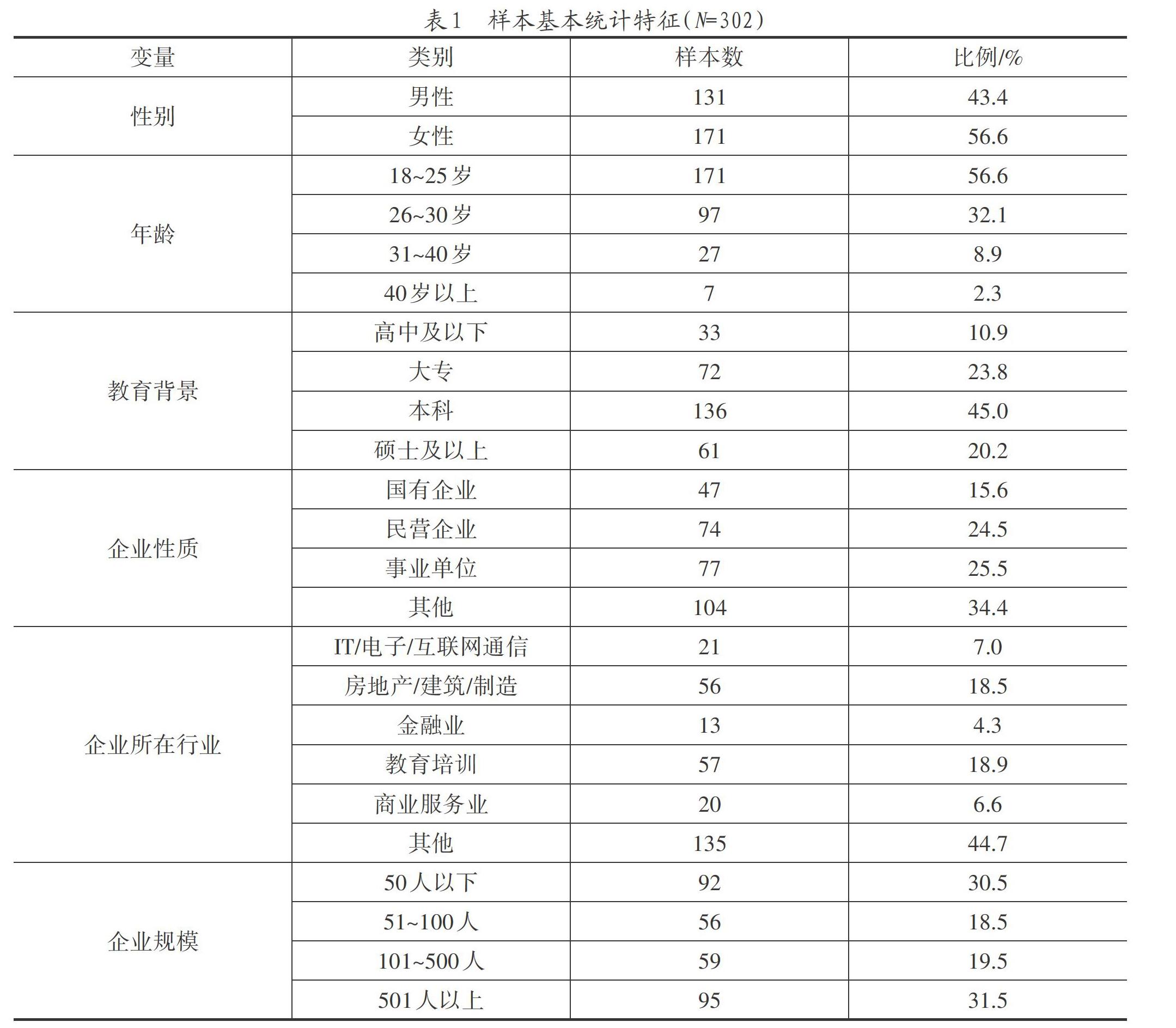

本研究的调查样本来源于兰州、西安两个地区多家企业的员工及主管,涵盖了房地产、保险、教育等多个行业,涉及质量、营运以及行政等多个部门,希望能增加研究结果的推论性。发放的问卷没有在当天进行收集,而是在第二天集中收回,这样确保被调查对象有充足的时间思考填写。本文共回收问卷366份,在对不合格的问卷处理后,最终得到的有效问卷数为302份,有效问卷回收率达到82.5%。样本基本特征如表1所示。

2. 变量测量

本研究所采用的四个量表均为以往研究中所使用过的成熟量表,其被证明具有较高的信效度。四个变量的测量量表均采用李克特5级量表,数字从低到高代表所描述的情形符合程度从低到高。

工作重塑:该量表的原始量表源自Slemp和Vellabrodrick[24]的编制,总共有10个题项;任务重塑有5个题项,其中的典型测量题项如“我主动调整工作任务的范围或类型”等;关系重塑有5个题项,其中的典型测量题项如“我主动结交志同道合的同事”等。该测量量表的克朗巴哈系数(Cronbachs a)值为0.808。

人—岗匹配:该量表的原始量表源自Cable和Derue[25]的编制,总共有6个题项。要求—能力匹配有3个题项,其中的典型测量题项如“当前工作的要求和我的个人技能非常匹配”;需要—供给匹配有3个题项,其中的典型测量题项如“工作所提供给我的和我期望从工作中得到的很匹配”等。该测量量表的Cronbachs a值为0.837。

員工幸福感:该量表的原始量表源自Zheng等[2]的编制,总共有18个题项量。生活幸福感有6个题项,其中的典型测量题项如“我对自己的生活感到满意”等;工作幸福感有6个题项,其中的典型测量题项如“我对我具体的工作内容感到基本满意”等;心理幸福感有6个题项,其中的典型测量题项如“我对从目前工作中获得的成就感感到基本满意”等。该测量量表的Cronbachs a值为0.934。

支持性人力资源实践:该量表的Allen等[8]所编制的量表,总共有11个题项量,其中的典型测量题项如“我能接受足够的培训”等。该测量量表的Cronbachs a值为0.916。

控制变量:根据已有的关于员工幸福感的相关实证研究文献,文章的控制变量包括以下六个:员工的性别、年龄、教育背景、员工所在企业的性质、企业所在行业以及企业的规模。

四、 数据分析及结果

1. 区分效度及同方法偏差检验

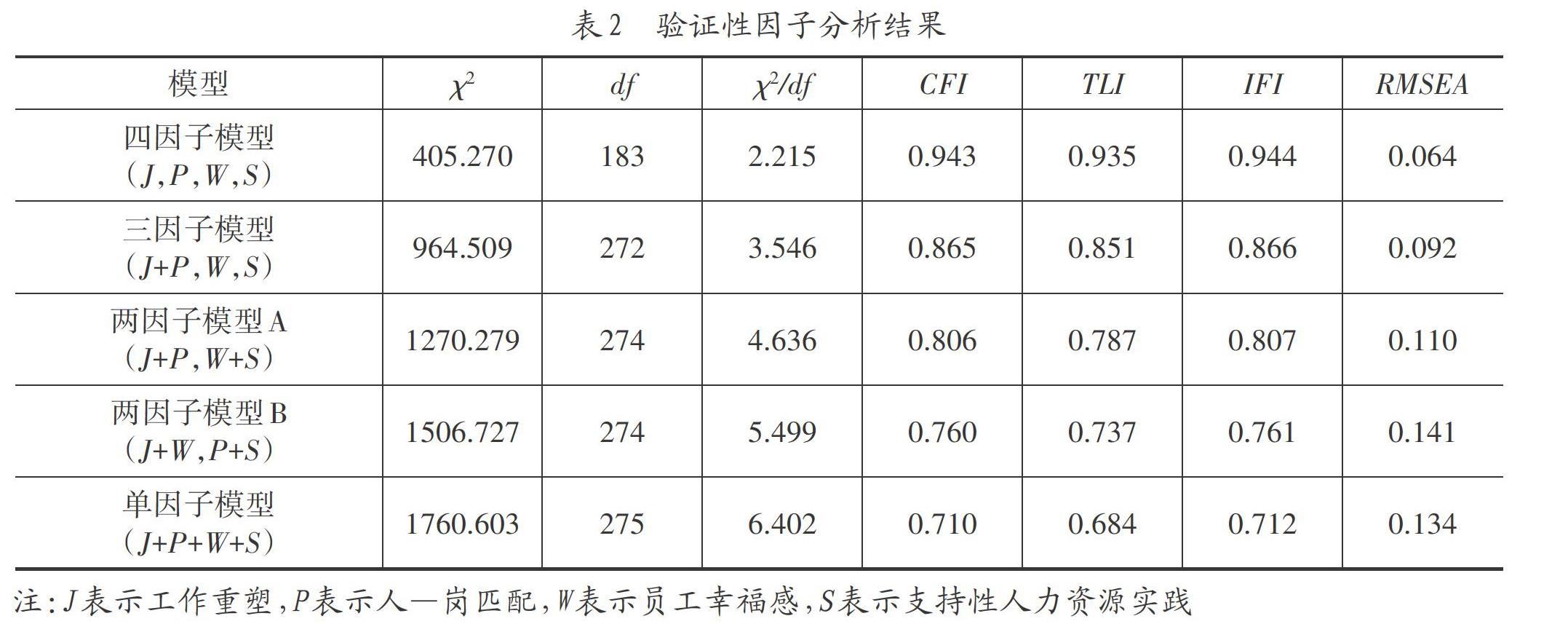

为检验本研究中的所涉及的四个变量:工作重塑、人—岗匹配、支持性人力资源实践以及员工幸福感间的区分角度,选择AMOS 23软件进行了验证性因子分析(CFA),根据结果(表2)可得知,其他四个模型的拟合指标都没有四因子模型(χ2/df=2.215,CFI=0.943,TLI=0.935,IFI=0.944,RMSEA=0.064)好,表明本研究所选取的四个变量具有较高的区分效度。

考虑到研究数据均来自员工在同一时点的自我报告,可能会有共同方法偏差的存在。根据上述分析,本研究所涉及四个变量的验证性因子分析结果表明它们具有较高的区分效度,这在一定程度上反映了本研究可能存在的共同方法偏差问题对研究变量间的关系确定和数据分析影响不是很大。为了进一步深入检测本研究可能存在的共同方法偏差问题,对四个变量进行了Harman单因子检验,根据检验结果,单因子模型的模型拟合很差(χ2/df=6.402,CFI=0.710,TLI=0.684,IFI=0.712,RMSEA=0.134),四因子模型的拟合结果(χ2/df=2.215,CFI=0.943,TLI=0.935,IFI=0.944,RMSEA=0.064)最好。综合上述分析,可以证明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

2. 描述统计与相关分析

表3显示工作重塑与人—岗匹配显著正相关(r=0.444,p<0.01),与员工幸福感显著正相关(r=0.349,p<0.01),人—岗匹配与员工幸福感显著正相关(r=0.480,p<0.01)。初步支持了本研究所提出的假设1、假设2和假设3。

3. 假设检验

(1)中介作用检验

根据表4中的模型6,工作重塑显著的正向促进员工幸福感的产生(β=0.352,p<0.001)。再次为假设1提供了支持。表4中的模型2表明工作重塑对人—岗匹配有显著的正向促进作用(β=0.449,p<0.001),模型7表明人—岗匹配显著正向影响员工幸福感(β=0.481,p<0.001),再次支持了假设2、假设3;根据模型8,当工作重塑与人—岗匹配同时进入回归方程时,工作重塑对员工幸福感的正向影响显著减小,回归系数由(β=0.352,p<0.001)降低为(β=0.170,p<0.01),且人—岗匹配对员工幸福感依然具有显著的正向影响(β=0.405,p<0.001)。因此,人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起到了部分中介作用,初步支持了假设4。

为进一步判断人—岗匹配的中介作用,采用Hayes[26]开发的Process插件Bootstrapping分析。根据分析结果,95%置信区间为[0.156,0.353],不包含0,间接效应显著,间接效应的效应值为0.249。在控制了中介变量后,工作重塑对员工幸福感的直接效应仍然显著,95%置信区间[0.082,0.387],也不包含0。这说明人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起部分中介作用。因此,支持了假设4。

(2)调节作用检验

根据表4中的模型4,乘积项工作重塑×支持性人力资源实践的回归系数显著(β=0.529,p<0.05)。表明支持性人力资源实践显著调节了工作重塑与人—岗匹配之间的关系,验证了假设5。为了更直观地展示支持性人力资源时间的调节效应,本研究绘制了调节效应图(图2)。从图2中可以直观地看出高低支持性人力资源时间组的两条直线斜率明显不同。当组织实施高支持性人力资源时间时,工作重塑和人—岗匹配之间的回归线较为陡峭(0.515,p<0.001),而当组织实施低支持性人力资源时间时,工作重塑和人—岗匹配之间的回归线则较为平坦(0.285,p<0.001)。为假设5提供了支持。

本文采用Hayes开发的PROCESS插件来检验被调节的中介效应[27]。结果表5所示。当组织实施的人力资源实践支持程度较高时,工作重塑通过人—岗匹配作用于员工幸福感的间接效应较强(β=0.220,Boot95% CI[0.122 0.329])。当组织实施低支持性人力资源实践时,工作重塑通过人—岗匹配作用于员工幸福感的间接效应较弱(β=0.122,Boot95% CI[0.031 0.208])。根据Hayes[27]提出的有调节的中介效应检验方法,检验参数Index=0.042,其Boot 95%置信区间为(0.001,0.095),且不包含0。这一结果支持了假设6。

五、结论与展望

本研究以被调查者自我报告数据为基础,从自我决定理论的视角,通过实证研究的方法探讨了工作重塑与EWB间的作用机理及边界条件。研究结果表明:工作重塑会导致更高的人—岗匹配度,进而使员工产生更高的幸福感;人—岗匹配在工作重塑与员工幸福感之间起部分中介作用;支持性人力资源实践调节了工作重塑与人—岗匹配之间的关系,當组织实施高支持性人力资源实践时,工作重塑与人—岗匹配的关系更强;进一步讲,支持性人力资源实践调节了工作重塑通过人—岗匹配对员工幸福感的间接作用。即在高支持性人力资源实践环境中,这种间接作用更强。

1. 理论意义

本研究揭示了工作重塑对员工幸福感的作用机理和边界条件,具有重要的理论意义。

第一,基于工作设计的新视角,本文考察了工作重塑对员工幸福感的影响。在梳理以往相关研究文献的基础上,本研究发现学者们关于幸福感的研究主要探讨了工作重塑与心理幸福感、工作幸福感及生活幸福感单一维度之间的关系,很少有研究从三者的整合视角对工作重塑与员工幸福感之间的关系进行研究分析。本研究首先从理论层面阐述了工作重塑与员工幸福感存在正向关系,进而采用实证研究方法,通过对数据分析以检验此关系。研究结果表明:在很多华人组织中,员工通过任务重塑、关系重塑能够显著地增加其幸福感。本研究丰富了工作重塑的结果变量研究。

第二,本文拓展了对员工幸福感有影响的前因变量研究。以往关于员工幸福感前因的探究涵盖了个体层面,如员工工作动机[3],领导层面,如服务型领导[4],组织层面,如高绩效工作系统[1],但对工作重塑与员工幸福感之间关系的探究很少。工作重塑作为一种员工参与的工作再设计,其本质是个体根据自身的优势、动机等重构工作内容,以提高工作与自身的供需匹配度,通过满足员工的三种基本心理需要进而影响其对幸福感的评估。本研究的实证结果指出:工作重塑与员工幸福感之间为正相关关系,该结论反映了员工通过实施这种主动的工作再设计行为,会明显增加其对幸福感的感知。本研究对员工幸福感前因的研究作了进一步扩展和丰富。

第三,本文以自我决定理论为切入点,探讨了工作重塑对员工幸福感的作用机制,验证了人—岗匹配在工作重塑影响员工幸福感的作用路径中所起的中介作用。综合上面的分析,人—岗匹配会影响员工基本心理需要的满足,而这种匹配一方面受组织中员工工作重塑行为的影响,另一方面,其会积极正向地作用于员工对幸福感的感知。考虑到本研究对员工幸福感的解释,即幸福感是员工对其生活质量、工作的满意程度及自身潜能发挥、才能展现的认知及体验,从自我决定理论的视角探讨了工作重塑影响员工幸福感的机理。研究结果表明:员工在组织中所发生的这种主动改变工作内容、范围等重塑工作的行为一方面会通过作用于其基本心理需要的满足进而影响其对幸福感的感知和评估;另一方面,这种行为会直接有助于提升员工幸福感。本研究也丰富了自我决定理论的相关研究。

第四,本研究论证了支持性人力资源实践对工作重塑与人—岗匹配之间关系的影响。研究结果表明:支持性人力资源实践在工作重塑与人—岗匹配之间起调节作用。具体而言,当组织实施高支持性人力资源实践时,工作重塑与人—岗匹配间的关系较强,反之则较弱,该结论反映了组织层面的情境因素会对工作重塑影响人—岗匹配的路径产生作用,进而影响员工幸福感,当组织实施公平奖罚等支持性人力资源实践时支持性人力资源实践,员工通过重塑任务等行为后会感知到更强的幸福感。本研究拓展了对组织中人力资源实践的研究。

2. 实践意义

本研究的实践意义如下:

第一,工作重塑对员工幸福感存在正向影响。工作重塑是员工基于个体的优势、技能以及动机而发生的主动行为,内驱力是员工进行工作重塑的主要原因,但公司制度、外部环境支持也会影响工作重塑的发生。因此,管理层可以通过给员工进行适当授权、创造机会等促进员工进行任务重塑、关系重塑。具体来说,首先,在进行岗位设计时,要保证员工在该岗位上有发挥其主动性的足够空间,为员工进行工作重塑提供条件;其次,通过开展技能培训、组织团队讨论,让团队内优秀的工作重塑者进行分享,进而鼓励其他员工进行工作重塑;此外,工作重塑可能会背离组织目标[28],因此,组织中领导者及人力资源部门相关工作人员应将员工关怀重点聚焦于与其进行情感等方面的沟通交流,通过形成良好的工作关系,增强其组织归属感,提高员工幸福感,实现员工和组织的双赢。

第二,人—岗匹配与员工幸福感成正相关关系。管理者应特别关注员工个体与工作岗位之间的匹配性,一方面要加强对员工的培训工作,可以通过采用线上或线下等多种培训方式对公司员工进行执行、组织等工作相关能力的培训,以提高其工作相关技能和达到目前所在岗位的要求,为实现要求—能力匹配提供条件,进而满足员工的胜任需要,增加其心理幸福感;另一方面,员工领导或人力资源员工关系负责人员可以通过与员工个体或团队展开深入的沟通谈话,持续跟踪员工目前的需求情况并适时适机地予以满足,比如进行适当的授权等,满足员工的自主性等多种需求,提高需要—供给匹配,进而积极作用于员工幸福感。

第三,组织层面变量—支持性人力资源实践对员工工作重塑行为的作用具有一定的约束效果。当组织实施高支持性人力资源实践时,工作重塑对人—岗匹配度的影响更大,进而通过员工基本心理需要的满足对员工幸福感的作用更强。

管理者应该根据支持性人力资源实践的多维度内容实施相关管理实践。首先,支持员工自主决策、参与工作管理及提供工作反馈指导等让员工感受到自己是被重视的;其次,创建公平竞争的工作氛围,增加员工对组织管理制度规定的认可认同;最后,创建完善持续的培训方案,加强对员工综合素质的提高,保证员工各方面能力都得以提高以增强其自我效能感,进而提高人—岗匹配度,满足其心理需要。

3. 研究局限及展望

本研究仍存在局限,主要表现在以下方面:

第一,关于量表选取。本研究选取的量表主要来源于国外相关学者的开发,因中国文化与外国文化存在多方面的差异,外加翻译过程不可避免的偏差,会对问卷的信效度产生影响。后续研究可以采用我国学者开发的与中国本土文化相适应的量表。

第二,关于数据收集。因资源和条件的限制,研究数据收集于单一时间点,用横截面数据进行分析会对确定变量之间严谨的因果关系造成影响。此外,问卷的数据收集采用员工的自我报告法,会对EWB的测量产生一定的偏差。如果未来条件允许,相关研究可采用纵向研究或横纵向研究相结合的方法以检验不同时点变量间的关系,增强研究结果的说服力。

第三,关于研究内容。本研究仅仅以自我决定理论为切入点,探讨了三种基本心理需要的满足程度对EWB的影响,根据其他需求理论,个体还存在其他方面的需要,如权利需要等,未来研究可进一步深入探究,以完善现有的研究成果;对于边界条件的探究,本研究仅考察了组织外部情景因素——支持性人力资源实践的作用,而群体层面的领导方式,如服务型领导,组织内情景因素,如组织文化也可能对工作重塑行为的产生及其作用效果产生影响。未来研究可以加入这些变量进一步探讨其相互之间的关系,以更好地揭示工作场所中发生的工作重塑行为对员工幸福感的作用机制。

参考文献:

[1] Zheng X,Zhu W,Zhao H,et al.Employee Well-being in Organizations:Theoretical Model,Scale Development, and Cross-cultural Validation[J].Journal of Organizational Behavior,2015,36(5):621-644.

[2] 陈春晓,张剑,张莹,等.员工工作动机和工作投入与心理幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2020,34(1):51-55.

[3] 方慧,何斌,张韫,等.自我决定理论视角下服务型领导对新生代员工幸福感的影响[J].中国人力资源开发,2018,35(10):6-15.

[4] 曹曼,席猛,赵曙明.高绩效工作系统对员工幸福感的影响——基于自我决定理论的跨层次模型[J].南开管理评论,2019,22(2):176-185.

[5] Demerouti E,Bakker A B,Halbesleben J R B. Productive and Counterproductive Job Crafting:A Daily Diary Study[J].Journal of Occupational Health Psychology,2015,20(4):457-469.

[6] Gordon H J,Demerouti E,Le Blanc P M, et al. Individual Job Redesign:Job Crafting Interventions in Healthcare[J].Journal of Vocational Behavior,2018(104):98-114.

[7] Deci E L, Ryanm R M. The “what” and “why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-determination of Behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):227-268.

[8] Allen D G, Shore L M, Griffeth R W.The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process[J].Journal of Management,2003,29(1):99-118.

[9] 陈建安,陈明艳,金晶.支持性人力资源管理与员工工作幸福感——基于中介机制的实证研究[J].外国经济与管理,2018,40(1):79-92.

[10] 王弘鈺,崔智淞.教练型领导如何促进员工工作重塑?一个多层次被调节的中介模型[J].江苏社会科学,2018(2):61-71.

[11] Chmiel N. How Can I Shape My Job to Suit Me Better? Job Crafting for Sustainable Employees and Organizations[M].Hoboken:John Wiley & Sons,2017.

[12] Duffy R D, Autin K L, Bott E M. Work Volition and Job Satisfaction: Examining the Role of Work Meaning and Person-Environment Fit[J].The Career Development Quarterly,2015,63(2):126-140.

[13] 胡睿玲,田喜洲.重构工作身份与意义——工作重塑研究述评[J].外国经济与管理,2015,37(10):69-81.

[14] Cooper Cary L,Roberfon lvan T.International Review of Industrial and Organizational Psychology[J].Journal of Organizational Beharior,1996,17(1):94-96.

[15] 闫培林.工作重塑对工作投入的影响:人—工作匹配与工作意义的作用[J].中国人力资源开发,2016(19):6-13.

[16] Kennett P, Lomas T. Making Meaning through Mentoring: Mentors Finding Fulfilment at Work through Self-determination and Self-reflection[J].International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring,2015,13(2):29-44.

[17] Ryan R M, Deci E L. The Darker and Brighter Sides of Human Existence:Basic Psychological Needs as a Unifying Concept[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):19-38.

[18] 张征,卿涛,古银华.人—工作匹配对员工工作幸福感的作用机制研究[J].统计与信息论坛,2017,32(2):103-108.

[19] 赵慧娟,龙立荣.基于多理论视角的个人—环境匹配、自我决定感与情感承诺研究[J].管理学报,2016,13(6):836-846.

[20] Zhang Y L, Lin N. Hiring for Networks: Social Capital and Staffing Practices in Transitional China[J].Human Rsource Management,2016,55(4):615-635.

[21] 陈志霞,陈传红.组织支持感及支持性人力资源管理对员工工作绩效的影响[J].数理统计与管理,2010(4):719-727.

[22] 张宗贺,刘帮成.人—职位匹配、组织支持感与个体绩效关系研究——以公共部门员工为实证对象[J].管理学刊,2017,30(6):42-51.

[23] Maden C.Linking High Involvement Human Resource Practices to Employee Proactivity:the Role of Work Engagement and Learning Goal Orientation[J].Personnel Review,2015,44(5):720-738.

[24] Slemp G R,Vella Brodrick D A. The Job Crafting Questionnaire: A New Scale to Measure the Extent to Which Employees Engage in Job Crafting[J].International Journal of Wellbeing,2013,3(2):126-146.

[25] Cable D M,DeRue D S. The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(5):875-884.

[26] Hayes A F. Introduction to Mediation Moderation and Conditional Process Analysis:A regression-based Approach[M].New York:Guilford Press,2013.

[27] Hayes A F. An index and Test of Linear Moderated Mediation[J].Multivariate Behavioral Research,2015,50(1):1-22.

[28] 田启涛,关浩光.工作设计革命:工作重塑的研究进展及展望[J].中国人力资源开发,2017(3):6-17.

Research on the Relationship Between Job Crafting and Employees Well-being:

A Cross-level Model Based on Self-determination Theory

Abstract:Based on a questionnaire survey of 302 employees from diverse occupations in Xi′an,exploring whether the excess qualification affects and how it affects employees wellbeing.This study aims to construct the model of job crafting, person-job fit, supportive human resource practice and employees well-being on the basis of self-determination theory. The result of data analysis shows that job crafting significantly and positively affects employees well-being; person-job fit plays a partial mediating role between job crafting and employees well-being. Supportive human resource practice positively moderats the link of job crafting and person-job fit. In other words, when supportive human resource practice were higher, the positive relationship is stronger between job crafting and person-job fit. In addition, supportive human resource practice moderates the mediating effect of person-job fit and the mediating effect of person-job fit is stronger when supportive human resource practice is higher.The current research provides empirical evidence in explaining why job crafting leads to more employees well-being.

Key words:job crafting; employees well-being; person-job fit; supportive human resource practice

基金項目:国家自然科学基金青年项目(项目编号:71702084);教育部人文社会科学青年项目(项目编号:17YJC630112);交通运输部交通运输战略规划政策研究项目(项目编号:2018-7-9;2018-16-9)。

作者简介:后玉蓉(1995-),女,长安大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为人力资源管理;吴群琪(1956-),男,博士,长安大学综合运输经济管理研究中心教授、博士生导师,长安大学综合运输经济管理研究中心主任,研究方向为交通系统经济分析、综合运输经济理论;桂嘉伟(1993-),男,长安大学运输工程学院博士研究生,研究方向为综合运输经济理论。

(收稿日期:2020-12-08 责任编辑:顾碧言)