上海市浦东新区中老年人体重指数与抑郁症状的关联分析

李晓梅戴俊明△沈奕峰扶雪莲陈苏虹高俊岭傅华

(1复旦大学公共卫生学院预防医学与健康教育教研室,复旦大学健康传播研究所上海200032;2上海市浦东新区疾病预防控制中心业务管理办公室上海200136;3复旦大学浦东预防医学研究院上海200136)

超重和肥胖已成为重要的全球公共卫生问题[1]。随着人民生活水平的不断改善,我国人口的超重和肥胖率明显上升,正迅速赶上西方国家[2],其中45岁及以上人群肥胖流行率最高[3]。肥胖会增加患心脏病、卒中、糖尿病和肝病的风险,是众多慢性疾病的独立危险因素。

抑郁症状是一种以持续的悲伤、丧失兴趣或享受感、记忆力降低等为特点的精神障碍,是最常见的精神和心理问题之一。如不能得到及时有效的疏导,长期的抑郁症状会发展为抑郁症。WHO数据显示[4],抑郁症是世界各地的首要致残原因,也是导致全球疾病负担的重大因素。关于肥胖与抑郁症状关联的研究逐渐增加,但尚无定论。甚至不少研究结果还提示“肥胖悖论”的存在[5-6]。1975年,英国研究者提出“快乐肥胖(jolly fat)”假说,他们发现女性中肥胖者更不容易焦虑,男性中肥胖者更不容易抑郁[7]。此外,在中国香港[8]、安徽池州[9]、日本[10]以及中国台湾地区[11]的调查也发现了相似结果。相反,西方国家的肥胖和抑郁多存在正向关联[12-13];也有研究发现肥胖与抑郁之间是非线性关联,如荷兰一项研究调查了43 534名18~90岁的调查对象,发现不同BMI类别与抑郁之间存在显著的“U型”关联;其他研究则显示肥胖与抑郁之间不存在任何关联[14]。

随着生活水平稳步提高,人们对心理健康日益关注,但目前我国对于抑郁症状与超重和肥胖之间的关联研究相对较少。本研究借助“上海市浦东新区健康城市建设评估项目”对中老年人的抑郁症状进行评估,以掌握社区中老年居民体重指数(body mass index,BMI)与抑郁症状现状,并探索其内在关联,为社区中老年人心理健康干预提供参考。

资料和方法

研究对象及入组标准采用2019年“上海市浦东新区健康城市建设评估项目”的数据。该项目由复旦大学联合浦东新区疾病预防控制中心于2019年8—9月开展。项目采用配额抽样的方法,根据不同经济状况和地域差异,共选择城区、近郊、远郊各4个乡镇(社区)共12个乡镇(社区)作为研究现场。按人口比例,由乡镇下属各居委会(社区)按当地常住人口登记表,通知出生日期与调查日期最接近、年龄15~75岁、无既往精神病史的常住居民前往居委会集中接受调查。如不能参加调查,则在同年龄段人群中按出生日期相近进行补充。在知情同意的基础上,由研究对象自主完成问卷填写,最终回收有效问卷5 887份;本次研究排除年龄<40岁且BMI<18.5及抑郁情况数据缺失的调查对象,最终得到有效样本2 823例。

调查方法现场调查由当地疾病预防控制中心的专业人员主导,居委会(社区)负责人员协助,在问卷填写现场检查核对问卷,完成调查的质量控制。原则上由调查对象自主完成问卷;对于文化程度低或视力不良的老年人及无法自主完成问卷者,由经过统一培训并考核合格的调查员在现场帮助下完成问卷,但不做任何引导与提示。为保证调查对象的隐私,采用匿名调查。

评估工具和指标采用自拟问卷和通用量表工具,调查内容包括研究对象的一般人口学特征(如性别、年龄、学历、身高、体重等)、主观幸福感及抑郁情况等。

BMI根据调查对象自报的身高、体重,按照公式BMI=体重(kg)/身高2(m)计算得到BMI值。根据我国原卫生部推荐的中国肥胖问题工作组织(WGOC)提出的中国成年人判断超重和肥胖程度的界值[15],将调查对象分为偏瘦、正常、超重和肥胖等4类,因调查对象中偏瘦者过少(<5%),因此本研究中将调查对象BMI划分为正常、超重及肥胖,作为三分类变量纳入研究。

抑郁情况采用患者健康问卷抑郁症状量表(PHQ-9)对调查对象的抑郁症状进行评估,该量表根据《美国精神疾病诊断与统计手册(第4版)》诊断抑郁症的标准而制订,是一种简明、有效的抑郁自评和筛查工具,可筛查患者近2周来情绪变化,广泛应用于住院患者、基层社区人群及特定人群的抑郁筛查[16-17]。在本研究中,以PHQ-9总得分10分为截断值,得分10分及以上者为有抑郁症状,10分以下者为无抑郁症状,作为二分类变量纳入分析。本调查人群中量表的Cronbach’α值为0.904。

主观幸福感、自评健康和自评经济状况采用中文版个人幸福感指数量表[18](Personal Well-being Index,PWI)评估调查对象的主观幸福感,该量表由Diener编制,其有效性在不同国家和不同文化背景的研究中均得到证实[18]。量表共7个条目,likert 11级赋值,得分范围为0~10分,量表总分为7个条目的加和平均值,得分越高说明调查对象的主观幸福感越高。本研究中以主观幸福感得分的上三分位数为截断值,将其划分为“主观幸福感高”和“主观幸福感低”,作为二分类变量纳入分析。本调查人群中量表的Cronbach’α值为0.951。

调查对象的自评健康状况通过5分制的单条目问题(总体来说,您的健康状况是?)来评估:1=很好、2=良好、3=较好、4=一般、5=差。本研究分析时将“很好”“良好”及“较好”归为自评健康状况“好”,其他两个选项保持不变。同样通过单条目问题(总体来说,您认为自己的经济状况是?)衡量调查对象的整体经济状况:1=很好、2=较好、3=好、4=一般、5=差。本研究分析时将“很好”“较好”及“好”归为自评经济状况“好”,其他两个选项保持不变。

质量控制调查过程中,受过培训的调查人员与当地疾病预防控制中心的专业人员、单位部门主管共同协作,确保调查时的质量控制;填写前调查人员和部门主管向调查对象讲解问卷内容和调查目的,并提醒相关注意事项;问卷回收的过程中,由调查人员对问卷的真实性、完整性和逻辑性进行核查,不合格的问卷会要求调查对象补充或修改。

统计学分析数据由双人录入EpiData 3.1软件,并采用SPSS 26.0进行数据处理和统计分析。使用±s和率(%)分别对计量和计数资料进行一般统计学描述;应用单因素方差分析比较不同特征组之间抑郁症状的差异,并进行LSD多重比较;应用单因素方差分析探究抑郁症状与BMI及其他因素的关联;使用多因素线性回归模型探索BMI对抑郁症状的影响。检验水准α=0.05(双侧检验)。

结 果

基本情况本研究共纳入男性1 302例(46.1%),女性1 521例(53.9%),男女性别比1∶1.17;平均年龄(58.94±9.80)岁;学历以初中及以下者居多,占61.3%,中专学历者占21.8%,大专及以上学历者占16.9%。已婚者占多数(92.8%)。居住地分布上,城区居民略多于近郊和远郊地区居民,分别占总人数的39.2%、26.1%和34.7%。各BMI组的人数分别为:正常组1 547例(54.8%),超重组1 087例(38.5%),肥胖组189例(6.7%)。各BMI组抑郁症状现患率分别为:正常组422例(52.7%),超重组362例(39.2%),肥胖组75例(8.1%)。主观幸福感平均得分7.10±1.54。自评健康状况中,63.5%的调查对象选择“好”,33.3%的调查对象选“一般”,剩余3.2%的调查对象选“差”。而在自评经济状况中,大多数调查对象经济状况为“好”,占85.7%,经济状况“一般”和“差”者分别占11.1%和3.3%。

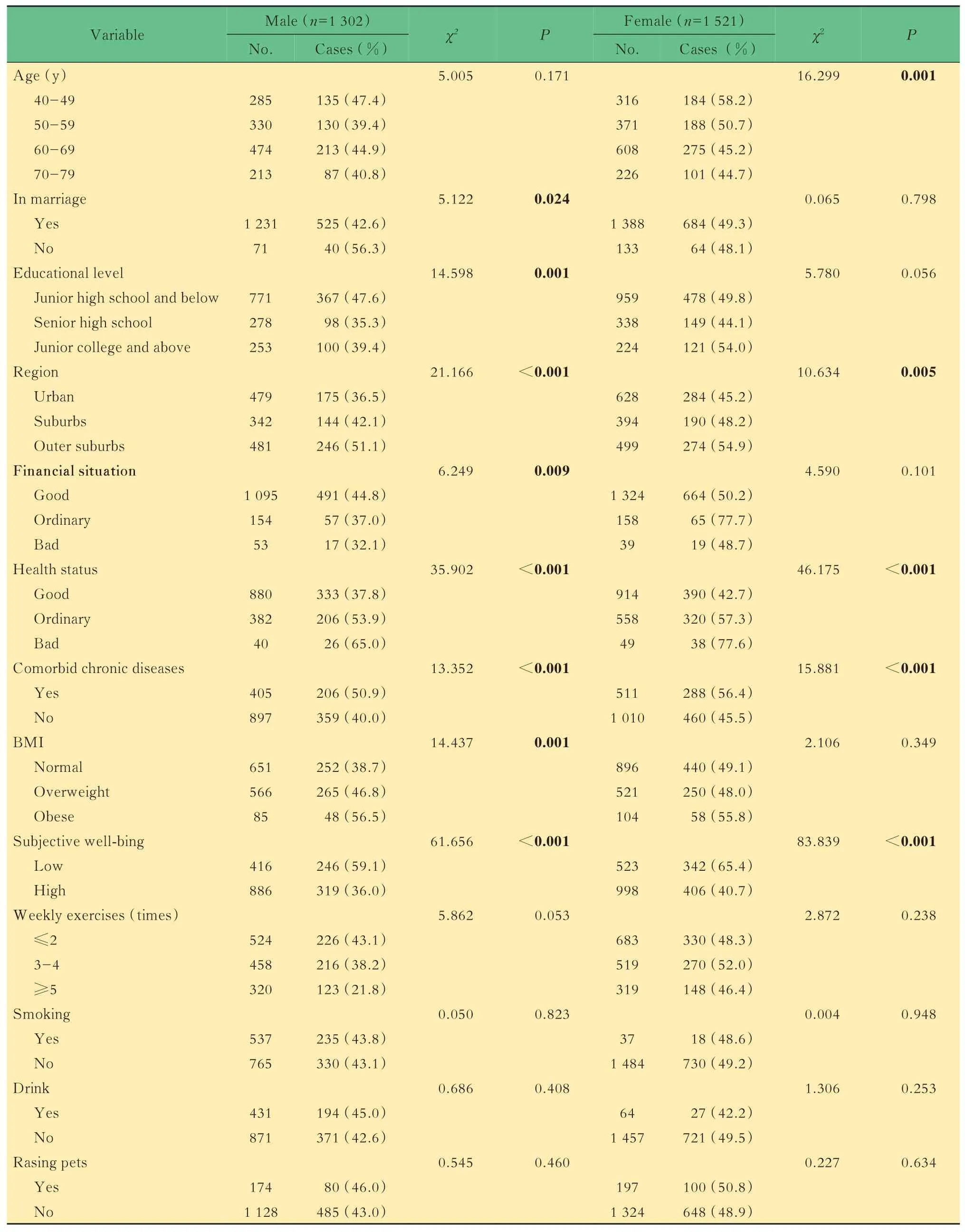

本次纳入中老年人的总抑郁症状现患率为46.5%。男性和女性的现患率分别为43.4%和49.2%。男性中,抑郁症状在不同婚姻状况、学历、地区、经济状况自评健康状况、是否共患慢性病、主观幸福感以及不同BMI类别之间差异均有统计学意义(P<0.05);女性中,抑郁症状在不同年龄、地区、自评健康状况、是否共患慢性病以及主观幸福感之间差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

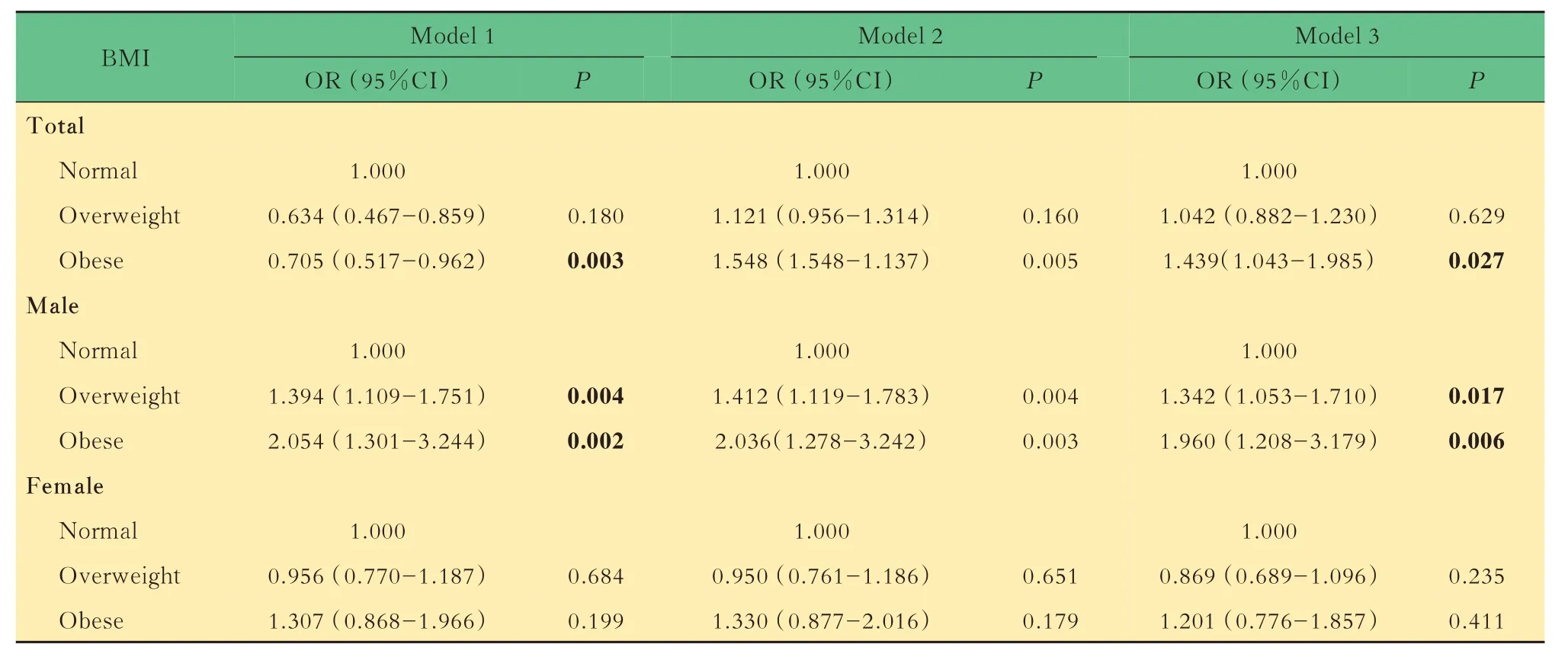

BMI与抑郁症状的关联分析以BMI正常组作为对照,进行Logistic回归分析。调整性别、年龄、婚姻状况、学历、地区、自评健康状况、自评经济状况、每周中等强度身体活动次数、是否共患慢性病和主观幸福感等因素后发现,超重与出现抑郁症状之间没有显著关联(P>0.05),肥胖组(OR=1.439,95%CI:1.043~1.985)出现抑郁症状的风险高于正常组(P<0.05,表2)。

不同性别间BMI与抑郁症状的关联分析在男性中老年人中,调整年龄、婚姻状况、学历、地区、自评健康状况、自评经济状况、每周中等强度身体活动次数、是否共患慢性病和主观幸福感等因素后发现,超重组(OR=1.342,95%CI:1.053~1.710)和肥胖组(OR=1.960,95%CI:1.208~3.179)出现抑郁症状风险高于正常组(P<0.05,表2)。

在女性中老年人群中,调整年龄、婚姻状况、学历、地区、自评健康状况、自评经济状况、每周中等强度身体活动次数和主观幸福感等因素后发现,超重和肥胖与抑郁症状的关联均无统计学意义(表2)。

讨 论

本研究发现,上海市浦东新区40岁及以上中老年人的抑郁症状现患率为46.5%,略低于陈昕等[19]对于46~87岁中老年人调查的49.88%。本研究中调查对象的超重肥胖率为45.2%(BMI≥24.0 kg/m2),略高于宋孟娜等[20]报道的我国中老年人肥胖率36.5%(BMI≥24.0 kg/m2),但与近年发表的关于中国境内31个省市的涵盖44万多人的超重和肥胖情况的横断面研究结果相近,即我国18岁以上成人的超重肥胖率为43.7%[21]。

本次调查显示,在控制社会人口学因素、地区、自评经济状况、自评健康状况、是否饲养宠物、是否共患慢性病和主观幸福感等因素后,超重与中老年人抑郁症状患病之间无显著关联(OR=1.042,95%CI:0.882~1.230,P>0.05),肥胖中老年人有抑郁 症 状 的 风 险 更 高(OR=1.439,95%CI:1.043~1.985,P<0.05)。在分性别的分析中,中老年男性中超重和肥胖者比体重正常者发生抑郁症状的风险更高(P<0.05)。在未调整模型中,超重和肥胖男性的抑郁症状风险是正常体重男性的1.39和2.05倍。校正了学历、地区、自评经济状况、自评健康状况和主观幸福感等可能的混杂因素后,超重组(OR=13.42,95%CI:1.053~1.710)和肥胖组(OR=1.960,95%CI:1.208~3.179)男性中老年人有抑郁症状的可能性更大(P均<0.05)。该结果不支持“快乐肥胖(jolly fat)”假说[7],表明超重和肥胖可能是浦东中老年男性发生抑郁症状的危险因素,推测可能的原因有:超重和肥胖者在职场、医疗场所、教育场所、日常生活甚至是大众媒体中可能会受到排斥、歧视和污名化[13]。同时也有研究显示,体重减轻和心理健康状况改善有关,甚至有研究表明肥胖者的心理健康状况比患有其他种类慢性病者的心理健康状况更差。随着社会的发展,对于“美”的标准也在发生变化,近来瘦身似乎已经成为美丽的象征[22]。而之前的一些对于亚洲中老年人抑郁症状和肥胖关联的研究结果支持这种假说。这些研究认为造成这种关联的可能原因主要有:(1)从饮食文化分析,中国、日本和韩国等东亚国家基本以大米、小麦等谷物为主食。这些谷物中含有大量的糖类物质;有研究显示[23],个体对于碳水化合物的渴望被认为是一种自我治疗,可以通过5-羟色胺活动暂时缓解精神紧张甚至是抑郁症状,而糖类摄入后容易吸收转化为脂肪,导致肥胖。(2)从文化背景分析,调查的中老年人在幼时普遍经历过饥饿年代,潜意识里瘦弱可能意味着营养不良甚至贫穷,而适度超重则可能代表着财富及较高的社会地位[24]。尤其对男性而言,“中年发福”在人们潜意识中是成功和地位的代名词。因此,传统文化中对超重的积极态度可能对抑郁有保护作用。(3)造成以上差异的原因可能是调查对象的不同以及相关指标评估工具的差异[9]。本研究未发现在女性中老年人中超重和肥胖与抑郁症状之间的关联,这与之前的研究结果不同。Puhl等[25]研究发现,与同样BMI类别的男性相比,女性更容易受到歧视;另一项横断面研究发现[26],在女性人群中,对身体形象感到不满对超重和抑郁之间的关系有中介作用,超重造成的形象歧视问题更易导致女性自卑,进而对女性的心理健康产生影响。

表1 男女性中老年人不同个体特征的抑郁症状现患情况比较Tab 1 Comparison of cases with depression symptom among middle-aged and elderly men and women with different individual characteristics

表2 调查对象抑郁症状的Logistic回归模型分析Tab 2 Logistic regression model analysis of depressive symptom of the surveyed subjects

本研究也存在一定的局限:首先,本次研究属于横断面研究,不能反映BMI与抑郁症状之间的因果关联,仅可为将来的研究提供参考,今后或可采用队列研究来验证;其次,本次调查问卷采用自评的方式,BMI数据的计算是利用调查对象自报身高体重获得,可能存在一定偏倚,但是由于本研究样本量较大,对结果影响有限;此外,抑郁症状是由多种因素共同影响的结果,限于调查范围,本研究可能尚有未考虑之处,比如空腹血糖水平或糖化血红蛋白的数据等,同时,由于偏瘦人群较少(<5%),本次分析未能探索低BMI对抑郁症状的影响。

综上所述,本次浦东新区中老年人调查对象中超重者(38.5%)和肥胖者(6.7%)及有抑郁症状者(46.5%)均占比较高,在社区抑郁症状干预中需要优先关注中老年男性超重及肥胖人群。

作者贡献声明李晓梅论文构思,数据整理和分析,模型建立和运算,论文撰写。戴俊明项目构建,论文构思,数据采集,修订论文。沈奕峰,高俊岭,傅华项目构建和数据采集。扶雪莲,陈苏虹数据采集和解释。

利益冲突声明所有作者均声明不存在利益冲突。