利他还是交换:群体视角下慈善动机的影响因素研究

高静华

一、引言

慈善动机是推动慈善事业发展的源动力。自古以来人们对人性的认识都是多元的、有分歧的。人之本性究竟是善或恶,虽已争论千古,至今依旧是个没有确切结论的话题。在中西方不同的文化情境中,对人性的认识存在一定的差异。总体而言,中国人受儒家文化的影响,更相信“人之初性本善”,比较偏向“以德治国”“道德伦理至上”的观念对整个社会慈善氛围的塑造、人们行善的道德评价以及慈善事业的发展具有重要影响。而西方国家在宗教文化尤其是基督文化的影响下,认为人天生是有原罪的,更强调“以法治国”“原罪说”的性本恶观念、“遗产税”等法律的制定对人们的慈善动机同样具有重要影响。因此,影响慈善动机的因素是多维的,除了人性之外,制度因素和文化因素同样起着非常重要的作用,个体的慈善动机是内部因素和外部诱因综合作用的结果。

从慈善事业参与的主体来看,富人拥有巨额资产,在社会压力和期待下,为了缩小贫富差距、促进社会公正,是慈善事业的当然责任主体。而名人由于具有较高的知名度和影响力,常常参与公益倡导,弘扬社会正能量,“名人慈善”成为了新的社会潮流和名人时尚的生活方式。现代慈善事业以公众的普遍参与为发展基础。①参见郑功成:《关于慈善事业的组织与运作》,《中国社会报》,1998年6月27日。近年来,在“人人慈善”氛围的影响下,借助互联网技术,普通公众的爱心善意被大大激发,成为了现代慈善不可或缺且越来越具有影响力的主体之一。尽管《慈善法》出台后,无论是富人、名人还是普通公众,参与慈善事业的积极性空前高涨,但当前学术界对慈善主体的慈善动机研究较为缺乏,不能很好地为实践领域提供指导。实务中慈善组织的筹款部门和各类筹款机构在募集社会资源时,并没有根据各类捐赠人的慈善动机及行为意图制定针对性的募捐方案,定位不清导致筹款困难。慈善事业作为我国社会保障体系中的有机组成部分,在社会保障学者的研究中比较欠缺,对慈善动机的研究更是罕见。因此,笔者尝试对不同群体的慈善动机进行探索性研究。

本文重点关注自然人即个体的慈善动机,将“慈善动机”界定为“驱动、引导、激发和维持个体参与慈善活动的内在心理过程或内部动力”。鉴于个体的差异性较大,进一步将其区分为富人、名人和普通公众三类慈善主体。②在本文中,富人是指拥有巨额资产和财富的各大集团董事长、公司创始人、合伙人、集团董事局主席、董事会主席和首席执行官。而名人是指拥有非常高的知名度和社会影响力的演艺明星、体育明星、明星主持人。普通大众指在富人和名人群体之外的不具备一定的资产、财富量和粉丝效应的普通公民,他们常常基于公民意识而从事慈善活动。具体的研究问题包括:(1)富人、名人、普通大众三类慈善主体具有哪些慈善动机?(2)三个群体慈善动机的影响因素是什么?内在影响因素和外在影响因素的内容有哪些?(3)慈善动机如何进一步影响慈善行为?

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础

第一,利他主义理论。利他主义是否存在一直存在着争议,③Martin L. Hoff man, "Is Altruism a Part of Human Nature?" Journal of Personality and Social Psychology, 1981, 40(1).大多数经济学家认为,自我利益是人类交换背后的根本动机。与经济学家的主流观点相反,社会学家倾向于承认利他主义,认为利他是人性的一部分。④Jane Allyn Piliavin, Hong-Wen Charng, "Altruism: A Review of Recent Theory and Research," Annual Review of Sociology,1990, 16(1).人们可以通过社会规则变得利他主义,即通过特定社会价值观的内在化建构行为的意图,把自私的性情转变为利他,避免自私成为行为的主导动机。⑤Tineke Fokkema, et al., "Giving from the Heart or from the Ego? Motives behind Remittances of the Second Generation in Europe," International Migration Review, 2013, 47.关于利他主义的产生,很多关于捐赠动机的研究围绕着同情心-利他主义假说,⑥参见C. Daniel Batson, The Altruism Question: Towards a Social Psychological Answer, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1991.认为同理心和内疚感都能增强亲社会行为,同情和亲社会之间存在紧密联系。①C. Daniel Batson, et al., "Negative-State Relief and the Empathy-Altruism Hypothesis," Journal of Personality & Social Psychology, 1989, 56(6).关于利他主义的分类,典型的是三分法。拉姆齐认为存在三种利他主义类型,分别为生物利他主义、心理利他主义和帮助利他主义。②Grant Ramsey, Robert Brandon, "Why Reciprocal Altruism is not a Kind of Group Selection," Biology & Philosophy,2011, 26(3).卡里尔则将利他主义分为自私主义者的利他-互惠利他;以自我为中心的利他-亲属利他;以他人为中心的利他-道德义务利他。③Elias L. Khalil, "What is Altruism?" Journal of Economic Psychology, 2004, 25(1).总之,人们对人性是否利他的认识是多元的、有分歧的,慈善动机总是处在“利他”和“利己”之间,完全利他和完全利己恐怕都不存在。利他的因素越多,无论贫者还是富者,其行善都更有动力。

第二,社会交换理论。慈善行为虽然是利他的,但其背后动机既有利他性,又有互惠性。社会交换理论的代表人物霍曼斯认为所有的人类行为都是交换行为,人与人的交往互动并不总是追求最大利润,并非常常进行理性算计,而是想从交换过程或交换关系中得到某些利润,交换物包括爱、情感、尊重、报酬、资源等。④参见George Casper Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972.布劳认为社会交换的结果是获得某种社会报酬,具有内在性报酬的社会交换、外在性报酬的社会交换和混合型的社会交换三种形式。⑤参见彼得·M·布劳著,李国武译:《社会生活中的交换与权力》,《商务印书馆》,2008年;杨帆、曹艳春:《基于社会交换理论的我国时间银行养老服务模式影响因素分析》,《东北大学学报(社会科学版)》2019年第4 期。虽然说,慈善捐赠或赠予行为不能完全等同于礼物交换行为,但从本质上看,慈善捐赠或参与慈善活动是一种社会交换模式,遵从互惠原则,人们希望通过慈善行为获得某种报酬,而受益人同样具有社会交换理论中提到的资源,可以与捐赠人进行交换,让其得到回馈。其动机同样具有内在性报酬的动机、外在性报酬的动机以及混合型报酬的动机。因此,本文将社会交换理论作为慈善动机中交换动机和互惠动机产生的理论基础。

(二)分析框架

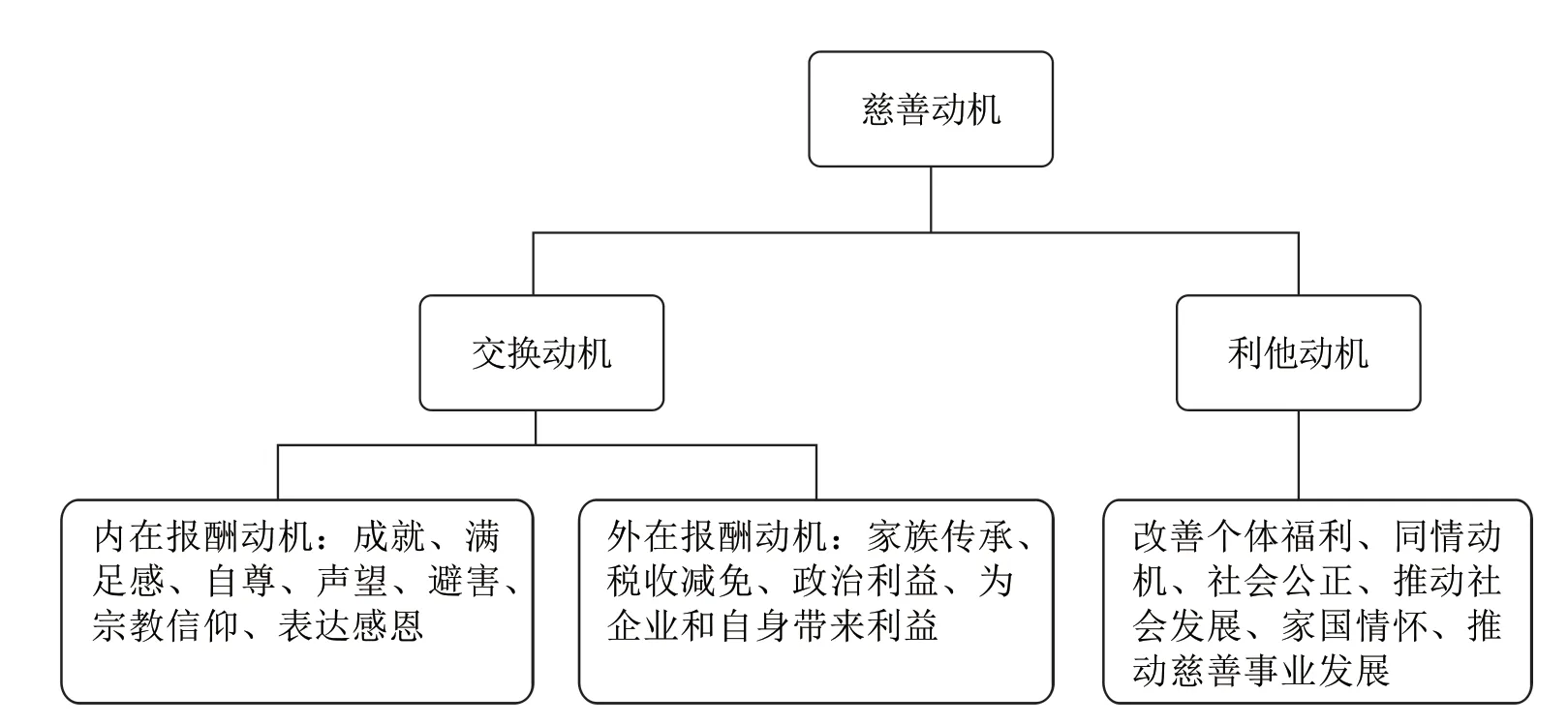

本文基于利他主义理论和社会交换理论,构建慈善动机的分析框架(图1),将慈善动机分为利他动机和交换动机两大类。其中,利他动机是指以他人和公共利益为导向的动机,包括改善个体福利、同情动机、社会公正、推动社会发展、家国情怀、推动慈善事业发展;交换动机是指从利他行为中获取自我利益的动机,可分为内在报酬动机和外在报酬动机,前者包括成就感动机、满足感动机、自尊动机、声望动机、避害动机、宗教信仰动机、表达感恩、社会认同动机,后者包括家族传承动机、税收减免动机、政治利益动机、为企业和自身以及家人带来利益的动机。

图1 慈善动机分析框架

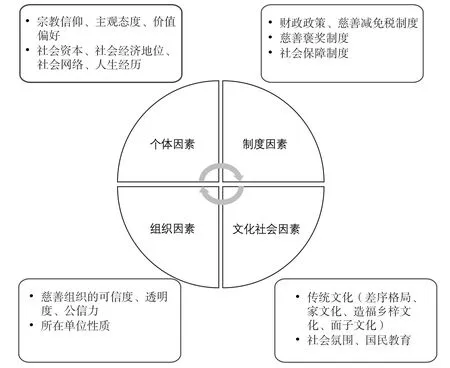

人的动机受内因变化和外部诱因的影响,慈善动机同样受行为人自身内因的变化和传统文化、社会制度、舆论环境等外因的影响。本文从内在因素和外在因素的视角构建“慈善动机多维影响因素分析的理论模型”(图2)。内因主要指个体的内在因素,包括行为主体的主观态度和价值观、社会经济地位、社会资本等。外因涵盖组织因素、制度因素和文化社会因素。其中,组织因素包括慈善组织是否值得信任、慈善机构的筹款能力、工作单位的动员与影响;制度因素包括财政政策、慈善减免税政策的影响、精神褒奖的激励、政治体制的压力;文化社会因素包括传统文化、社会氛围、国民或公民教育。

图2 慈善动机多维影响因素分析的理论模型

本文所研究的是中国人的慈善动机,侧重行为人自身的意图。通过归纳式的内容分析法和文本分析法,运用质性分析软件Nvivo12 对关于捐赠总额在1500 万元以上的66 位慈善家的访谈资料和视频资料进行编码,对中国富人的慈善动机进行探索性研究;并以87 位名人的人物专访媒体报道作为分析对象,归纳和总结青年明星呈现在媒体和公众面前的慈善动机,探讨其呈现出这些动机的内在机理。

内容分析包含开放式编码(open coding)、创建类别(creating categories)、抽象化(making abstractions)等3 个阶段。首先,对人物专访和媒体报道文章进行逐一的开放式编码,对概念进行初始分类和标注。其次,使用开放编码的类目,找到研究中的主要概念和范畴,按照穷尽和互斥的原则,把专访内容归入相应的类别。再次,根据各概念和范畴之间的关系,从中抽象概括出富人和名人慈善动机的类别。为避免二手资料的局限性,在做内容分析和文本分析时只对被访谈人的原话进行编码,以便确定收集文本中存在的某些词语或概念所代表的真正行为意图。另外,本研究设计了调查问卷和量表对普通大众的慈善动机进行测量。按照系统性、科学性和可操作性的原则,构建了慈善的主观态度、慈善的主观行为规范、知觉行为控制、慈善动机等4 类一级指标及60 个条目,采用里克特量表五级评分法(1 代表非常不同意—5 代表非常同意)进行测量。在设计调查问卷时,参考了“美国捐赠与志愿服务调查”①美国捐赠和志愿服务调查是每两年进行一次的一系列全国性调查,反映了美国捐赠和慈善行为的趋势。该调查作为社会经济条件和税法影响美国人慈善行为的晴雨表,描绘了公众对影响捐赠和志愿环境的各种问题的态度,并探讨了影响捐赠和志愿服务的行为和动机因素。中的慈善动机问题,从税收考虑与减免、朋友或商业伙伴要求捐款、回馈社会、拥有更多的人应该帮助那些拥有更少的人、为自己和家人留下纪念、获得个人的满足感、获得社会声望、履行商业责任或社区义务、为他人树立榜样、确保我和家人受益的活动和组织可持续、履行宗教义务等10 个方面对公众进行调查。

三、慈善动机及影响因素的群体比较

(一)利他动机与交换动机的内涵存在“群体异质性”

个体慈善行为的发生可以同时受利他动机与交换动机、内在动机与外在动机的影响,是多种动机综合作用的结果。从慈善动机的类别来看,富人、名人本质上和普通人一样,都具备爱的本能、人性本善、同情心、怜悯心等人性引发的利他性动机。也就是说,帮助真正需要帮助的人,同情性动机(表达怜悯心、同情心、关爱心)是三个群体的普遍性动机。社会交换动机中,均以内在报酬动机为主,而获取经济利益的外在报酬动机并不强烈。内在报酬动机中,三个群体都希望通过慈善捐赠、参与慈善活动获得成就感与满足感,赢得社会声望,避免内疚,表达感恩,为他人树立榜样。外在报酬动机中的税收考虑与减免均比较弱,只有少数人会考虑。此外,对三类主体而言,宗教信仰动机并不明显。不同群体内部也是有区别的,如富人、名人有真正利他者,有自私利己者;有家国情怀者,有沽名钓誉者。普通公众亦是如此,有同情利他者,有盲目跟从者;有公民意识者;有追求乐趣者。这充分说明了慈善动机的个性化和多元化。

虽然三个群体都具有利他动机和交换动机,但具体内涵存在“群体异质性”。从样本结果②富人样本的选择依据:入选“中华慈善奖”最具爱心捐赠个人、《福布斯》中国富豪慈善榜、《公益时报》发布的“中国慈善排行榜”、北京师范大学中国公益研究院研制的“中国捐赠百杰榜”四家捐赠榜单,且满足“长期推动慈善事业发展、捐赠额在1500 万元以上、有一定的知名度和影响力”三个标准。名人样本的选择依据:入选《中国慈善家》杂志发布的“中国慈善名人榜”和历年的“福布斯中国名人榜”,在慈善公益领域有突出表现,且满足“长期推动慈善事业发展、从事具体的慈善活动、有一定的知名度和影响力”三个标准。根据以上,共选取了66 位富人慈善家和87 位名人慈善家作为研究样本。来看,虽然中国有“匹夫有责”之说,普通大众亦有家国情怀,但富人们的表现更加显性。中国的富人希望通过参与慈善实现财富的最大价值、推动社会变革、用商业的思维提升公益效率、消除慈善政策障碍,还希望避免财富不安全、消除对富人的仇视、减轻财富带来的焦虑与不安、传承家族慈善精神、提升家族美誉度、保护家族财富,还有的富人把公益慈善当成人生规划与个人爱好、为企业带来利益的工具。名人更倾向于表现出作为公众人物的责任与担当、传递社会正能量、引导粉丝向善、与粉丝互动、带动更多人参与、自我完善与建设、追求生命的意义、通过公益补给能量、获得治愈等慈善动机。普通公众①笔者于2020年1月1日至1月21日进行了“公众慈善捐赠调查”,通过网络调查渠道共回收了620 份有效问卷,由于在选择调查对象时难以做到随机抽样,因此所作的分析仅限于样本范围内。更可能因为熟人慈善动机、追随效应、确保自己和家人受益的活动和组织可持续而发生慈善行为。不同群体慈善动机的内容比较见表1。

表1 不同群体慈善动机的内容比较

(二)慈善动机呈现出一定的“群体特征”

财富观、家国情怀、表达感恩、慈善褒奖制度对中国富人慈善捐赠作用显著。与西方国家的富人相比,我国富人慈善的宗教信仰动机较弱,遗产税制度缺失导致财务避税动机失灵。然而,赢得身后名、实现灵魂升华、完善自我、爱面子的文化心理对富人捐赠行为有较强影响,儒家文化深刻影响富人“修齐治平”的道德动机。为避免“富不过三代”,富人希望通过慈善捐赠发挥财富的最大价值与效率,实现家族财富和精神的传承,但制度缺陷导致财务动机的作用缺失。此外,对现有慈善组织的不信任是富人推动慈善事业发展的重要动力;部分企业家在捐赠时含有赎罪与避害的意图。②Jinghua Gao, Pengfei Zhang, "Charitable Donation Motives of Wealthy Chinese—A Content Analysis Based on 66 Chinese Philanthropists," Cultural and Religious Studies, 2020, 8.

富人慈善的突出特点是表现出强烈的“安全动机”。例如“追求生命的意义和价值”成为了大部分富人从事慈善事业的初衷,他们走上慈善之路的根源是财富带来的不安,希望通过慈善的方式回应对人生的思索,实现活着的真正意义与价值。为避免“孩子不成才,富不过三代”,尽管中国还没有开征“遗产税”,企业家们依然自觉地通过提供大额捐赠、成立家族基金会、发展慈善信托等方式探索家族慈善事业,努力向“现代家族”转型,这也是在追求家族财富与荣誉的安全。另外,中国的富人常常在政治体制和政治压力的行政动员下不得不参与慈善。例如,向国家和社会表达感恩,从表面上看塑造的是富人积极主动、高尚的慈善动机,但现实中很多富人是为了缓和贫富冲突,维护既得利益和保护家人,因而散财同宗,救恤邻里,乐于为善,①王文涛:《汉代的慈善救助思想与实践——兼论“裸捐”》,《社会保障评论》2020年第1 期。得到政治庇护与褒奖,让个人和企业在更安全的环境中发展,这本质上是不情愿的慈善行为。还有一些富人慈善家希望通过捐赠和帮助别人获得内心的安宁、感动、幸福和快乐,通过慈善捐赠减轻焦虑与不安,避免自恨心、内疚感,避免被谴责,获得内心的踏实与安宁,让自己的财富更安全,也是安全感驱使下的慈善动机。

名人具有较高的知名度和影响力,本身具有一定的“光环效应”。很多名人热心公益是为了塑造积极正面的社会形象,希望被别人视为“好人”,吸引更多粉丝关注,为自己的事业带来更大利益;还有一些名人并不是真心想做慈善,而是把慈善当成为自己追求利益的工具,作为粉饰自己违法行为、改善不良公众形象的手段。名人呈现在媒体和公众面前的慈善动机主要是利他性的动机,包含着对自我印象管理的过程,以此来控制和引导他们所形成的慈善动机印象,因此,其呈现出的慈善动机是“表演式”的,所塑造的慈善形象也是自我建构的。名人作为公众人物,是最在意团体和公众如何评价的群体。“名人慈善”本身是一种重要的“文化现象”,能带动一大批粉丝“追随”其行善。名人影响力具有双面性,在带动更多人参与的同时,也招致更多质疑,从而不利于其实现慈善目的。比如,大众会质疑某个明星的复出是不是利用了公益;公众人物做公益是否为了增加自己的知名度;捐赠多寡被质疑;到国外做慈善被讽刺;做动物慈善不被理解;等等。无理的质疑不仅降低了慈善项目的运作效率,而且削减了名人做慈善的动力和幸福感,让他们感到委屈、失望和疲惫。总之,“刻意表演”是名人被质疑慈善动机不纯的关键因素,影响力与声望构成了名人慈善的突出特点。

对普通的大众而言,公众对慈善事业的主观态度显著影响其慈善动机。本文研究发现,拥有积极慈善态度的人,慈善行为规范就越强烈,感知到的捐赠压力越小,其捐赠的同情心动机、满足感动机、成就感动机、同伴压力动机、熟人慈善动机和信任慈善组织的动机越强。特殊信任也对公众的慈善动机产生强烈影响,相较于无官方背景的民间公益组织、草根公益组织和境外公益组织,公众在进行慈善捐款时,仍然比较信任有官方背景的慈善机构和工青妇等群团组织。由于中国文化的特征是伦理本位,家文化与差序格局深刻影响着人们的熟人慈善动机,中国人往往比较信任与自己有私人关系的他人,“与让我捐款的人关系亲近”“捐赠让我与关心的人有联系”“捐款让我与社区更加紧密”使普通公众更可能因为熟人关系和追随效应行善。

(三)对慈善组织的信任程度对三个群体均有较强影响

从影响因素来看,对慈善组织的信任程度对三个群体均有较强影响。所不同的是,大多数富人对现有慈善组织不太信任,会依托企业成立慈善组织,组建专门运作团队,走上专业化慈善的道路;或者比较信任自己的母校,通过捐赠行为满足自身回报母校、成为荣誉校友的动机;抑或担任慈善组织的理事长,通过深度参与提升自我价值。可见,对现有慈善组织的不信任是富人推动慈善事业发展的重要动力。而名人是因为信任慈善机构,并在其邀请、号召、带动下,才开始慢慢投入到慈善事业中。名人具有与慈善机构合作进而改善和塑造良好的公众形象的需求,通过设立专项基金挂靠在具有官方背景的慈善机构名下,是大部分明星艺人从事慈善活动的主要途径。知名度和社会关注度高的慈善项目更能满足名人的声誉需求,也更能受到他们的青睐。对公众来说,对不同类型的慈善组织的信任度对其捐赠动机产生了差异化的影响。具体来说,对官办慈善机构的信任度,不仅能显著增强公众的利他动机,而且能显著影响公众的私益动机。对民间慈善机构越信任,公众履行社会责任和社区义务的责任感越强,更希望通过捐赠纪念家人。对群团组织的信任度越高,公众的利他性动机越强,同时能强化其获得个人满足感和树立榜样的慈善动机。对境外公益组织的信任度越高,公众获得名声和成就感的内在动机越强,并且更容易受到税收因素和雇主因素这些外在动机的影响。

(四)慈善褒奖对富人和名人的影响比较强烈

相对于普通公众,慈善褒奖制度对富人的影响比较强烈,尤其是“中华慈善奖”和各级政府部门“慈善奖”的设置是富人获取政治资源、满足声誉需求的重要刺激因素。很多富人为了获得“中华慈善奖”的荣誉,赢得政府的青睐,会动用各种关系积极与主管部门沟通,在“主动讨好与被迫压力”的暧昧关系下增加捐款额度。中国的政治文化环境决定了官方的精神褒奖制度对激发富人行善有强劲影响,其积极作用不可忽视,也构成了与西方的不同之处。而民间慈善团体颁发的爱心大使、慈善推动者等荣誉称号、以及第三方机构的评奖对激励名人行善具有积极意义,能显著增强其声誉动机。例如,《中国慈善家》杂志每年发布的“中国慈善名人榜”、《公益时报》发布的“年度慈善影响力先锋”“慈善明星”从民间层面肯定了名人慈善的价值,激发了名人参与慈善事业的动力。

(五)慈善税收制度对三个群体的影响均比较弱

遗产税、税收减免的财务动机对西方富人处置安排财产和遗产至关重要,制度因素特别是遗产税制度、信托制度、个人所得税制度左右着富人的慈善捐赠决策和遗产安排。遗产税可以反向促进富人捐赠,而税收减免可以降低捐赠的成本,正向促进捐赠行为的发生。但是,本研究发现遗产税制度的缺失导致财务避税动机在促进富人捐赠方面的作用基本缺失。慈善减免税制度对于名人慈善捐赠的激励作用不及富人,一些明星千方百计“逃税”,却不会通过慈善捐赠“避税”。而对大部分公众而言,由于其慈善捐赠金额较小,且大多数人从未申报过捐赠减免税,因此,税收动机并不强烈。①笔者于2020年1月1日至1月21日进行了“公众慈善捐赠调查”,共回收了620 份有效问卷。调查结果显示:仅有1.94%的被调查者认为税收考虑与减免是其捐赠的主要动机;5.48%的被调查者认为降低税收或其他成本是其捐赠时的主要影响因素和主要目标。我国的情况表明,当制度供给不足时,人们一般不会考虑避税和减税动机,通过税收动机激发慈善捐赠仍有很大的提升空间。

四、慈善动机的特征

对大多数人而言,行善实际上是多种动机混合作用的一个结果。同一慈善行为的发生可能由多种动机引起,同一个体的慈善动机有多种类别,既有公益性动机,又有私益性动机,还有以公益为目的同时获取私人利益的交换动机;既有内在因素引起的慈善动机,又有外在力量激发的慈善动机;既有情感引发的表达性动机,又有获取个人利益的工具性动机;既有荣耀上帝获得救赎的宗教动机,又有获得经济利益、社会声誉的世俗性动机;既有自爱心、自尊心、同情心引发的利己利他性动机,还有避免内疚与罪恶感引发的避害性动机;既有减少税务支出的经济性动机,又有同伴压力引发的社会性动机,还有获得政治地位的政治性动机。因此,慈善动机具有“多重多样性”“多维性”“多层次性”“冲突性”与“变化性”等特征。

(一)慈善动机具有“多重多样性”

人的动机是复杂的,行善的动机也不可能是单一的,同样是复杂的。这种复杂性表现在慈善动机之间存在一定的联合和冲突效应。动机的联合效应是指:当个体同时出现几种慈善动机并在最终的慈善目标或慈善目的基本一致时,它们将联合起来推动个体的慈善行为。动机的冲突效应是指:当个体同时出现的几种慈善动机在最终的慈善目标上相互矛盾或对立时,这些慈善动机就会产生冲突。例如,当个体对同一个慈善目标产生接近和回避两种慈善动机时,就必须作出相应的选择。

按照在慈善活动中的地位与作用的大小不同,可将慈善动机分为主导性动机与辅助性动机。前者的强度较大,对其他类别的慈善动机具有调节作用。主导性的慈善动机具有凝聚力,可将相关的动机联合集聚起来,指向共同的慈善目标,同时决定个体实现具体慈善目标的顺序。主导性慈善动机还具有维持功能,可将相关的慈善行为维持在一定的目标上,阻止个体的行为指向其他目标。非主导的慈善动机的影响较小,但其作用同样不能低估,因为可以增强或者削弱各类动机联合的程度。已有的研究表明,参与慈善活动的有关各方的动机十分复杂。捐献者的动机至少有无私奉献型、同情弱者型、互助友爱型、塑造形象型、经济谋划型、政治需要型、沽名钓誉型和最终利己型。①郑功成:《现代慈善事业及其在中国的发展》,《学海》2005年第2 期。本研究的实证分析也表明,无论是富人、名人还是公众,其从事慈善活动、进行慈善捐赠的动机均具有多重多样性。

(二)慈善动机具有“多维性”

从慈善动机产生的原因分析,可将其分为内在动机与外在动机。前者是由人性、情感、价值观、主观态度等内在因素诱发的慈善动机,后者是由慈善制度、商业伙伴、家人、朋友、公益组织等外在因素诱发的慈善动机。

从慈善动机起源的情感分析,可将其分为利己动机、利他动机、避害动机。利他动机起源于爱人之心和同情心,利己动机起源于自爱心和自尊心,避害动机起源于避免自恨心、内疚感和罪恶感。①高静华:《人性情感与制度文化:国外慈善捐赠动机研究综述与启示》,《社会政策研究》2019年第2 期。其中,利他动机是最纯粹的动机。

从慈善动机的目的分析,可将其分为表达性动机与工具性动机。表达性动机是由移情、同情、怜悯、内疚等情感引发的动机,重在情感的表达;工具性动机是行为主体通过捐赠和提供服务,获得政治经济利益,提升职业技能,增加入学机会,改善社会形象,提高自我声誉等的动机,倾向于达到一定的目的。

从慈善动机是否具有宗教属性分析,可将其分为宗教动机与世俗动机。宗教动机是通过慈善行为得到内心救赎或荣耀上帝引发的动机,与宗教信仰和宗教组织密切相关。世俗动机是为了获得政治地位、经济利益、社会声誉而发生慈善行为的动机。

从慈善动机的性质分析,可将其分为经济动机、社会动机、政治动机。社会动机包括由感情、同情或正义感引发的动机,在社会压力的影响下进行慈善捐赠的动机,为了促进社会正义进行慈善捐赠的动机。经济动机包括一个人试图维持或改善其经济利益、减少经济损失引发的动机,例如为避税而进行捐赠的动机。政治动机是获得政治地位、政治保护以及社会公共精神、公民意识方面的动机。

从慈善动机的道德属性分析,可将其分为高尚的动机与低级的动机。前者指慈善行为或慈善活动本身具有很高的道德规范性与道德追求,本质上是利他、为人。后者指慈善行为的意图具有很强的利己性与世俗性,本质上是把慈善当成追求自己利益的工具和手段。

(三)慈善动机具有“多层次性”与“德性差异”

根据利己与利他的程度,慈善动机有高低层次之分。而依据道德品性和自然至诚之性的判断标准,慈善动机还有“德性差异”。从客观效果来看,慈善行为基本都能体现利他、彰显德性,并无高低层次之分,但慈善动机却有多层次性,不同的动机有不同的德性。爱是判断慈善动机是否德性的基础,只有利他的慈善动机才是具有德性的。在一切善行中,唯有为己利他才可能是恒久的,而无私利他只能是偶尔的。所以,无私利他是最崇高的善,却不是最大的善,不是最重要的善,不是最重要的善原则;为己利他才是基本善,最重要的善。②王海明:《人性论》,商务印书馆,2005年,第352-353 页。从这个意义上讲,无私利他、为己利他、为他利己都是能彰显善的慈善动机。但人性中“无私利他”是最崇高的慈善动机,也是最彰显德性的慈善动机,而“为己利他”和“为他利己”是最基本最重要的慈善动机,德性次之。平等博爱、无私奉献、纯粹利他是最高层次的动机,也是最崇高最德性的慈善动机;同情弱者、互助友爱、互惠利他是中等层次的主流的、大众的慈善动机;经济谋划、政治需要、沽名钓誉、最终利己的动机是低层次的动机。从影响因素划分,由人性利他、同情心同理心等情感激发的动机是高层次的动机,由社会契约、制度规范、社会同构因素激发的动机是中等层次的动机,由经济理性因素激发的动机是低层次的动机。不过,尽管慈善动机具有多层次性,但是却能激发相同的利他性的慈善行为。

(四)慈善动机具有“冲突性”与“变化性”

影响公众慈善动机的因素是多元而复杂的。同一慈善行为的发生可能由多种动机引起;同一个人在不同的时间段,即便是完全相同的慈善行为,其慈善动机却可能大相径庭。一个人的慈善动机随着影响因素的变化而变化。虽然单独来看,某些因素对各慈善动机均有显著正向影响。但综合考虑,会发现有些因素对某些动机却造成了显著负向影响,对某些动机的影响变得不再显著,导致各慈善动机之间存在“冲突”与“联合”效应。最终哪种因素的影响更大,哪种动机就能成为主导性的慈善动机,加强或者削弱其他类别的动机,而主导性的慈善动机则显著影响其慈善行为。例如,现实中部分有官方背景的慈善机构,由于公益项目和财务信息披露不及时,透明度与办事效率不高,可能导致一个人的某种捐赠动机消失。但尽管如此,相较于无官方背景的民间公益组织、草根公益组织和境外公益组织,公众在进行慈善捐款时,仍然比较信任有官方背景的慈善机构和工青妇等群团组织。在信任因素的影响下,又增强了这个人的某种捐赠动机。正因为慈善动机的多重多样性、冲突性与变化性,不同的个体对同一慈善行为背后的动机也会存在认知差异。当很难判断慈善行为主体的动机时,常常会怀疑其有不可告人的动机。

五、结论与讨论

(一)中华传统文化塑造了国人的慈善动机

慈善事业与一个国家的传统文化密切相关,是其历史、宗教、政治理论综合作用的产物。①参见Theresa Lloyd, Why Rich People Give, Association of Charitable Foundations, 2004.郑功成指出,一个国家慈善事业的发展必定要符合所在国家的国家制度与社会文化,②参见王勇:《十九届四中全会解读:慈善无国界,慈善事业有国情,走中国特色慈善事业发展之路》,《公益时报》,2020年1月22日。包括传统文化、宗教信仰、价值偏好、道德规范、社会氛围等,这些因素从根本上决定了人们的慈善动机与行为。分析中国居民个人慈善行为的影响因素和驱动力时,需要考虑中国的文化情境,即不同于西方的社会结构和文化特征,发展根植于本土的慈善理论。③杨永娇等:《个体慈善捐赠行为的代际效应——中国慈善捐赠本土研究的新探索》,《社会学研究》2019年第1 期。文化传统对慈善事业的影响是最深层次的,它从根本上决定了人的慈善行为。④陈斌:《改革开放以来中国慈善事业的发展与转型研究》,《社会保障评论》2018年第3 期。儒家“亲亲”“仁民(仁爱他人)”“博施济众(博爱)”的“仁爱”观念构成了中国传统慈善思想资源的核心价值理念。⑤贺更粹:《论儒家慈善观的理路》,《社会保障评论》2020年第3 期。中国人的仁爱善行通常局限于家族内部或亲近之人,尽管有帮助非亲非故的事例,但基本遵循着“亲疏远近”的内在规则。⑥郑功成:《当代中国慈善事业》,人民出版社,2010年,第20 页。华人慈善除了有帮助行为外,还有光宗耀祖、衣锦还乡、造福乡梓、得到乡民认可、寻求政治保护的动机。此外,“家文化”对人们的捐赠动机和行为也有特殊影响,慈善始于家是最高原则,家族内互助、亲戚朋友相济、邻里守望相助、社区照顾等均是这一原则的具体实践形式。在我国,慈善捐赠多发生在熟人之间,捐赠人更倾向于帮助与自己有关系的人或为本社区的社会成员提供援助,熟人慈善是儒家文化背景下的具有中国特色的慈善动机。另外,“报”文化也是造成中西差异的重要文化因素。中国人讲究“恩有源、惠有主”“知恩图报”,人们习惯性地认为“好人有好报”。因此,“报”有两层含义,一是“报答”,二是佛教思想的“报应”。我国的富人有更强烈的向国家和社会、母校表达感恩的动机,名人有更强烈的向粉丝表达感恩的动机,公众有更强烈的向亲人、朋友、老乡等表达感恩的动机,这些都是“报答”文化的影响。而“报应”的深层意识是激发人们行善动机的道德催化剂,人们往往将行善与积德联系起来,一些人在行善时表现出了“积累福报”的动机。对善的向往和“好报”的追求,是国人行善的基本动力。

(二)政治环境与税收制度造成中西方慈善动机存在差异

所在国家或地区的文化与制度安排影响着一个国家慈善事业发展道路的选择。中西方慈善动机之所以存在差异,很大程度上是受政治体制、税收制度、精神褒奖制度等制度因素的影响。社会主义制度的基本要素是实行公有制,强调集体主义大于个人主义,国家利益高于一切。在政府的号召动员下,富豪阶层的慈善捐赠普遍带有向国家和社会表达感恩、获取一定政治经济交换利益的复杂动机。政府层面的精神褒奖制度对激发富人阶层行善,尤其是在本国开展大额捐赠有极大的吸引力,这与美国富人更倾向于无国界慈善、德国富人低调行善有很大区别。其他国家很少出现政府层面的慈善褒奖政策,但是在我国无论是最高级别的“中华慈善奖”还是地方政府颁发的慈善奖项,都对激发富人行善起着十分重要的作用,是富人获取政治资源、满足声誉需求的重要刺激因素。

个体的慈善活动形成有规模的发达的现代慈善事业,还离不开所在国家的财政税收政策。①郑功成:《努力凝聚共识,促进我国慈善事业大发展》,光明网:https://theory.gmw.cn/2020-06/30/content_33953385.htm,2020年6月30日。我国当前尚未开征遗产税,慈善信托的税收优惠政策依然不明确,普通大众慈善捐赠减免税程序复杂,无疑会影响人们的慈善动机。虽然在理论层面上遗产税制度能够激发各个国家富豪阶层的财务避税动机,但在我国由于制度供给的缺失,富人的财务避税动机并不突出,尚未构成中国富人慈善捐赠决策时考虑的主要因素,这是否说明财务动机对中国富人捐赠不重要呢?笔者通过文本分析发现,中国第一代富人陷入了“富不过三代”的焦虑,有强烈的家族传承动机,多位慈善家表示,希望改善当前的政策环境,加大税收减免力度。这说明,财务动机作用的缺失不代表其不重要,而是当前制度的缺陷导致其对富人慈善捐赠的作用机制失灵。对公众而言,当前减免税动机既不是其主要的捐赠动机,也不是激发其捐赠行为的主要影响因素。

制度的缺失与中国大众并不在乎税收优惠有关,因为帮助亲友与邻里及衣锦还乡的行为不仅历史上不需要减免税收,现在也是普遍现象。但伴随富人数量的增加和公民财富积累与捐赠规模的扩大、公民现代慈善意识的增强,人们会越来越重视减免税权益,政策亦应该对此做出回应。当前国人的慈善减免税动机如此之弱,说明还没有合理利用人们的减免税需求,是不利于慈善事业的发展的,通过税收动机激发慈善捐赠仍有很大的发展空间。

另外,与福利国家不同的是,社会保障制度对三个群体的个体捐赠没有发生“挤出效应”。贫富差距是慈善事业发展的社会条件,我国还没有建设成为一个福利国家,政府保障的不足为慈善事业的发展提供了较大空间。人们回馈社会的动机没有因为政府提供了相应的福利保障而减弱,反而因为政府保障不足而增强。熟人之间的互助共济,乡邻、朋友、亲友、同事之间的非正式支持将伴随福利国家的建设过程长期存在。这同样构成了中西方之间的差异性。

(三)慈善动机与行为效果存在不一致性

关于做慈善问不问动机的争论由来已久。好的行为同时被认为有好的动机才会得到正面的评价,①Paul C. Godfrey, "The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective," Academy of Management Review, 2005, 30(4).而不好的动机即使引发同样的慈善行为通常也会被认为是“伪善”或者“动机不纯”。从慈善事业健康发展的角度考虑,我们理应追求动机与效果的一致性,但从现实情况来看,利他动机不一定能导致慈善行为的发生,还会受到其他多种因素的影响。自私之人在自利、私益动机的影响下也会发生慷慨的捐赠行为,不好的动机可能被积极的慈善行为所掩盖。因此,慈善动机与慈善行为存在不一致性。并且,慈善行为本就是建立在自愿基础上的个性化选择,这决定了除了利他性的慈善动机外,存在许多私益性的个体化动机。仅仅倡导纯粹利他动机与行为一致性,是过于理想化的追求。别人做好事就怀疑其动机,吹毛求疵,甚至污名化,是不利于慈善事业发展的。理性的选择是摒弃“任何带有利益动机的慈善行为都违背了慈善的本质含义”的观念,慈善机构应当采取不问捐献者动机、只求慈善项目实施效果的态度,在追求慈善效果的前提下提升社会道德。②郑功成:《现代慈善事业及其在中国的发展》,《学海》2005年第2 期。

(四)善用私益动机与交换动机动员广泛的社会资源

现代慈善以善爱之心为道德或伦理基础,以公众的普遍参与为发展基础。③郑功成:《当代中国慈善事业》,人民出版社,2010年,第4-6 页。我们倡导慈善动机与效果相分离,不吹毛求疵和“污名化”行为主体的动机,同时也倡导慈善组织在开展筹款活动时善用捐赠者的动机。捐献者的动机有多种类别,一个人的慈善行为的发生可以同时受公益动机与私益动机、利他动机与交换动机、内在动机和外在动机的影响,是多种动机综合作用的结果。作为精神力量的义和作为物质力量的利之间并非相斥相争而是相融相生。④杨方方:《慈善力量传递中的义和利:相融与相生》,《社会保障评论》2019年第4 期。慈善组织在筹款时应承认并善于利用富人、名人以及普通大众的“私益动机”和“交换动机”,将慈善的动机与效果分离,最大程度地激发人们的利他行为,以动员广泛的社会资源,促进慈善事业健康持续发展。