新一轮退耕还林工程的建设与发展思考

——以贵州省黔南州为例

覃换勋,刘应波,吴宗萍

(黔南布依族苗族自治州林业局,贵州 都匀 558000)

1 引言

贵州省地处长江、珠江上游,是一个没有平原支撑的典型山区省份。由于历史、自然等诸多因素的影响,长期以来陡坡耕种问题突出。严重的水土流失,导致土地质量退化,基岩大面积裸露[1],泥沙淤积,河床抬高,库塘淤塞,水电设施不能充分发挥作用。干旱、洪游、冰雹、混石流等自然灾害时有发生,严重制约着贵州省经济社会的发展[2]。因此,认真按照党中央、国务院的部署,有计划、有步骤地实施好退耕还林,不仅可以治理水土流失,改善生态环境,而且还能促进农村产业结构调整,助力群众脱贫致富,逐步实现乡村振兴发挥着重要的现实意义[3]。

2 研究区概况

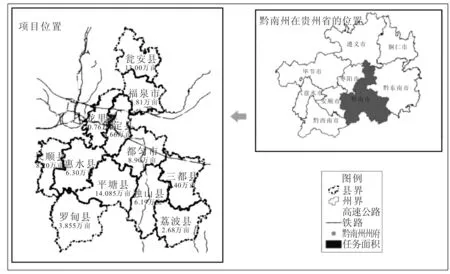

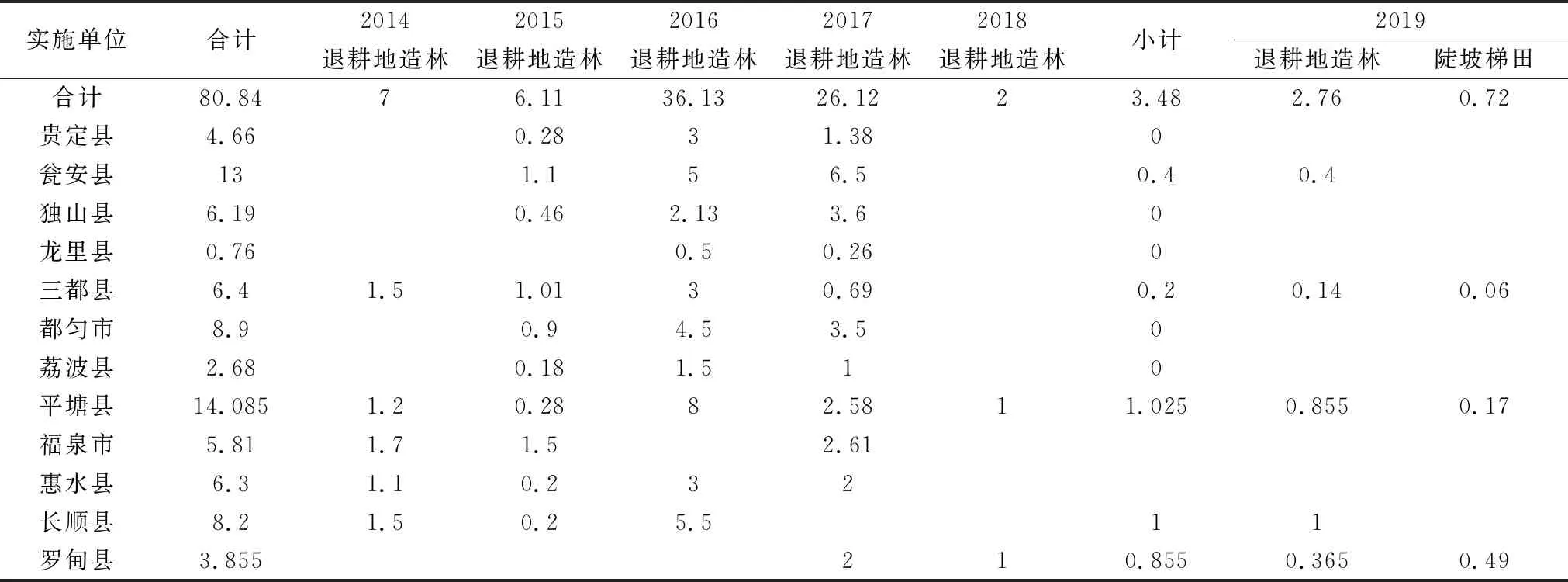

黔南布依族苗族自治州(以下简称“黔南州”)位于贵州省中南部,全州下辖12个县(市)和都匀经济开发区,国土面积2.62万km2,总人口426.65万人,其中少数民族人口占总人口的59.8%。州内平均海拔997 m,森林覆盖率达65.82%,年均气温16.7 ℃,年均降雨1355.6 mm,冬无严寒、夏无酷暑。黔南作为长江和珠江上游的重要生态屏障,生态区位显著,退耕还林实施,对进一步解决水土流失问题,提高水源涵养能力,改善长江和珠江流域地区的生态环境意义重大。2014年新一轮退耕还林实施以来,黔南累计退耕地还林任务总面积80.84万亩(2014年度7万亩、2015年6.11万亩、2016年36.12万亩、2017年26.12万亩、2018年2万亩、2019年3.48万亩)(表1),任务覆盖全州12县(市)(任务见图1)。

图1 贵州省黔南州新一轮退耕还林工程任务分布

3 主要做法及成效

3.1 大力推行“三会四落五包”工作法,进一步工程保证质量和效益

一是开好“三个会”:召开动员大会和推进会、业务培训会、村民代表大会和群众会;二是做好“四落实”:在村民代表大会和群众会上落实地块、树种、苗木采购方式、造林实施主体,实行大户、合作社、公司与农户利益形成利益联动。三是明确“五包”造林:对造林工作要求做到包栽种、包苗木、包成活、包抚育、包成林,确保造林一片成林一片成效一片。

3.2 积极探索 “先退后补”新模式,有效地提高了退耕还林的建设成效

在新一轮退耕还林工程建设中,我州积极探索新模式,明确农户、大户、专业合作社和企业将近三年在耕地上种植的经济林、用材林,没有享受过林业补助政策和没有与林业工程项目重合,其造林质量符合新一轮退耕还林工程建设标准的,可纳入退耕还林工程建设,通过“先退后补”模式的实施,降低了退耕户的风险,提高群众的积极性,有效地提高了退耕还林的建设成效。

表1 贵州省黔南州新一轮退耕还林工程实施面积 万亩

3.3 工程建设以推进国土绿化为目标,生态环境状况得到明显改善

2014~2019年省下达我州新一轮退耕还林任务80.84万亩,工程造林成林后,将为全州森林覆盖率贡献近2%,为黔南州“十三五”森林覆盖率达到65%的战略目标提供重要的项目支撑,极大地推动了全州生态建设。林草植被恢复加快,水土流失得到一定有效遏制,林种结构和林地分布更趋合理,同时对保持水土、涵养水源、改善生态环境,促进农业的稳产增产都产生了积极的作用[4]。

3.4 工程布局以打造产业为主,符合省农村产业革命工作要求和州林业产业的发展思路

2014~2018年新一轮退耕还林77.36万亩中,经济林56.99万亩,占任务数的73.67%。在树种选择上,紧密结合省农村产业革命12大产业和州刺梨、特色经果林等主推林业产业发展要求,至2018年度工程累计发展刺梨面积22.16万亩,占经济林总面积的38.89%;茶叶种植面积2.95万亩、油茶种植面积1.71万亩,以李子为代表的特色经果林面积达12.84万亩,占经济林总面积的22.52%。这些产业的发展不仅做到了因地制宜,还有效促进了林农增收。

3.5 把工程实施作为生态扶贫的重要抓手,有效助推脱贫攻坚

实施退耕还林是扶贫帮困最直接、最有效的手段之一[5],新一轮退耕还林工程实现了全州12个县(市)全覆盖,工程实施以来,累计退耕贫困户数37862户,退耕面积16.8万亩,享受国家补助资金(含种苗费)14842.8万元,通过投工获得劳务收入5325.8万元,经济林直接收入433.8万元,发展林下养殖、种植菌类等其他收入93.4万元。新一轮退耕还林工程实施不仅直接增加了退耕农户经济收入,强力助推“生态补偿脱贫一批”目标实现[6],而且还进一步优化了农村产业结构,有力促进了乡村产业兴旺,为实现乡村振兴奠定了一定的基础。

4 存在的主要问题

4.1 新一轮退耕还林时间紧、任务重、地块分散,工作推进难度大

2014年以来,省下达我州任务面积80.84万亩,涉及12县(市)。各县(市)实施中可退耕地块面积小、小班零星分散且部分是处于较偏远的弃耕地,需要花大量的时间在自查验收和分户丈量工作上,加之大部分农户外出务工,难以组织农户上山开展自查验收和分户丈量,导致推进缓慢。

4.2 农户自行栽种的经济林效果不理想

退耕农户没有统一组织,树种种类多,随意变更造林地点,退耕农户各自为战,此外,由于农户缺少资金支持,后期抚育管理难度大。有些乡镇的部分村的农户委托村委会聘请造林公司实施造林,造林后缺乏专业化管理,导致造林效果差[7]。

4.3 乡镇对业务工作不够重视,农户管护意识低

由于部分项目乡镇主要领导对退耕还林工作重视程度不够,加之退耕农户思想意识不强[8],对退耕地缺乏管护,从而导致退耕还林面积合格率和保存率不高,有部分造林地块造林成活率(保存率)未达验收标准,资金兑现率不高。

5 工程实施的建议

5.1 大力推广公司+农户+基地的管理模式

采用企业化运作,结合各地区的资源优势和经济特点,科学谋划。按照统一规划,以公司+农户+基地或大户承包模式[9],按照“一村一品”“一镇一业”的产业发展思路[10],促使农业向“三变”转化,逐步向规模化、集约化方向发展,打造产业化、规范化的高效林果产业基地,解决千家万户盲目发展的问题。

5.2 整合涉农资金,强化示范推广

整合相关项目及资金,其中包括扶贫项目、林农业开发项目、小流域治理项目资金,土地整理项目、农村能源项目、扶贫搬迁等资金,结合“接二连三”产业建设,通过扶持、命名、挂牌等手段,建立一批规模大、质量高、效益好的示范基地,重点推广优质高效新品种,林下种养高效模式、科学抚育经营技术以及适应市场经济体制的高效管理模式。通过建立示范基地,组织现场观摩,引导退耕农民积极参与发展后续产业,最大限度地提高退耕还林地的综合效益,以确保巩固退耕还林成果。

5.3 加强后续管护,确保工程建设见成效

一是将退耕还林管护列入护林员考核体系,加大对退耕还林地块的巡查力度,实行分片包干责任制,及时发现和制止破坏退耕还林苗木、复耕、套种高杆作物、人畜破坏等形为[11];二是进一步落实管护责任,调动广大退耕还林户的管护的积极性,使之自觉进行林木管护;三是要时进行补植补造,及时组织调运苗木进行补植补造,确保造林成活率和保存率达到标准;四是要做好退耕还林资金兑现工作,做到不拖不欠,及时把国家补助资金发放到农户手中;五是要加强幼林抚育,做好防火、病虫鼠害的预测预报及防治工作。

5.4 建议上级加大退耕还林政策扶持和后续产业的投入,巩固退耕还林成果

通过加大后续资金投入,因地制宜地引导退耕区域农户发展支柱产业,增加退耕农户收入,不断巩固退耕还林成果。国家或省级出台大户或公司、合作社等组织承包实施的退耕还林工程管理规定和政策(或办法),让相关合作组织享受到政策支持,更好地确保工程实施的效果。